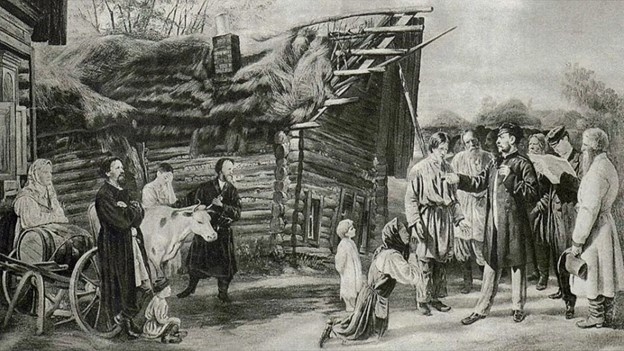

Как «процветали» крестьяне при «добрых» помещиках в XIX веке2

В XIX веке крестьянское рабство было в самом расцвете. Благородное дворянское сословие имея в своём подчинении сотни крепостных, а то и больше не только мучили крестьян непосильным трудом, но и подвергали их таким истязаниям, вплоть до членовредительства, о чём на канале писать нельзя.

Как вы думаете, наказывала ли власть таких помещиков? Иногда да, немножко, но чаще журила. Обратимся к фактам

Любвеобильный помещик

В 1827 году по приказу императора Николая I (1825—1855) следственно-судебный процесс установил, что генерал-лейтенант Лев Дмитриевич Измайлов с 1801 года содержал в своём имении Хитровщина в Тульской губернии закрытый гарем из тридцати крепостных девочек и девушек от 12 лет и старше. Для развлечения он приглашал соседских помещиков. Когда не хватало подходящих «игриц», он набирал их из соседних деревень.

Чтобы крестьянские общины не протестовали, он запретил всем своим крепостным вступать в церковные браки, поощряя греховные связи.

С крепостными он обращался не по-людски, их постоянно пороли, держали в кандалах и в рогатках или железных ошейниках с зубьями весом от 1 до 7,5 кг, сажали на цепь на хлеб и воду в тюрьму. Чтобы крестьяне не проговорились священнику о своих мучениях, он запретил им ходить на исповедь. Так он издевался над своими крепостными больше 25 лет.

За все свои преступления Измайлов был сослан не на каторгу, а в одну из своих деревень, а его имения были переданы под государственную опеку.

Из воспоминаний Николая Семёновича Лескова

В 1840 году девятилетний Коля Лесков стал свидетелем голода в Орловском, Мценском и Малоархангельском уездах:

крестьяне... голодали... и... все ходили побираться кто куда попало. А так как в ближних к ним окрестных селениях нигде хлеба не было, то многие крестьяне отбивались от дома в дальние места и разбредались целыми семьями... Женский пол, как замужние, так и незамужние, продавали свои труды нипочём: в услуги или на работу поденно охотно набивались «из-за прокорму», но и на этих условиях в деревнях места нельзя было найти... Цена кошки чёрной и серой — гривна, а пёстрой — пятак меди. Этим же кошкодралам бабы и девки тогда продавали... свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, цена на которую, за обилием предложения, пала до того что женщины и девочки, иногда самые молоденькие, предлагали себя сами, без особой приплаты, «в придачу к кошке»... Но кошатники были этим добром изобильны и не на всякую «придачу» льстились; они цинически рассказывали, что им теперь хорошо, потому что «кошка стоит грош вместе с хозяйкою»... Крестьянские женщины тогда продавали свою честь в наших местах за всякую предложенную цену, начиная с медной гривны, но покупатели в деревнях были редки. Более предприимчивые и приглядные бабы уходили в города «к колодцам». И у себя в деревнях молодые бабы выходили вечерами постоять у колодцев... Старшие семьянинки не только отпускали молодых на ведомое дело, но ещё склоняли к тому.

(Лесков Н. С. Собрание сочинений в 11 томах. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956. Т. 9. С. 218-312.)

Голод и нищета

На канале в основном присутствуют статьи, где описывается голод второй половины XIX века, после реформы 1861 года, когда одной из причин голода стало малоземелье.

Но и в первой половине XIX века голод тоже не был редкостью, причём правительство относилось к этому совершенно обыденно, советуя рецепты приготовления хлеба, например, из сосновой коры.

Таким хлебом питались крестьяне в 1822 году в Повенецком уезде Олонецкой губернии. В 1833 году хлеб готовили из желудей и древесной коры, а муку смешивали с глиной.

В 1840 году министерство внутренних дел прописывало рецепты из винной барды или картофеля.

Неизменным результатом употребления таких суррогатов были болезни и повышенная смертность.

Но комитет министров ещё в 1819 году писал, что в России «по обширности ее и по разнообразию климатов и почвы земли, повсеместного голода никогда не было и быть не может, каков бы ни был недород, в некоторых районах от потребления должны оставаться в остатке десятки миллионов четвертей", а потому "при свободной торговле хлебом, при удобстве сообщений и при благоразумной предусмотрительности не только голода, но даже и недостатка в хлебе нигде быть не должно».

(Из протокола заседания Совета министров 1819 года (при Александре I)

Вырванная коса

Необычный экспонат хранится в Государственном историческом архиве Чувашской республики. Это коса крепостной крестьянки Татьяны Петровой, которая прилагалась как доказательство к уголовному делу Алатырского уездного суда о жестоком обращении помещицы Веры Соколовой с крепостными крестьянами.

В самом документе об истории с помещицей говорилось следующее:

«23 мая 1842 года помещица Соколова из Алатыря своими руками била дворовую 18-летнюю девку Татьяну Петрову из села Чирикова Алатырского уезда, таскала её по полу за волосы и выдернула из её головы волосы с кожей, заплетённые в косу».

Следствием было установлено, что незадолго до этого в доме Соколовой скоропостижно умерла дворовая девка Анастасия Самойлова от тридцати ударов розгами, совершенных по приказанию помещицы. Соседи помещицы и знакомые показали, что практически у всех её крепостных отсутствовали волосы на голове.

Крестьянские восстания

Не всегда крестьяне безропотно сносили подобное к себе отношение, частенько вспыхивали бунты. В Вологодской губернии в мае 1809 года крестьяне не выдержали и застрелили помещика Межакова; убийц наказали 150—200 ударами кнута каждого, ххххххх ноздри и отправили в Сибирь на каторгу.

В 1819 году в Слободско-Украинской губернии вспыхнуло восстание военных земледельцев Чугуевского полка. Причиной были тяжёлые условия жизни и непосильные подати.

Подавление было жестокое: 20 руководителей восстания забили до смерти шпицрутенами, 400 рядовых участников были осуждены на каторгу

Кыштымское восстание приписных крестьян 1822—1823 годов

В нём участвовало примерно 10 тысяч крестьян, приписанных к Кыштымскому и Каслинскому металлургическим заводам. Причиной были нехватка продовольствия, невыдача продуктовых пайков, маленькая зарплата и её многомесячная задержка, наказание недовольных палками.

На подавление восстания прислали три тысячи солдат, зачинщиков 116 человек подвергли телесным наказаниям, их и ещё 98 мастеровых под конвоем перевели на Богословские заводы.

Работа по 14-15 часов и ночёвка у станка на соломе.

Владелица суконной фабрики в селе Прилепы Курской губернии Ольга Брискорн жестокими побоями заставляла своих крепостных (392 человека, из них 91 — дети в возрасте 7—15 лет) ночевать у ткацких станков на соломе, работать по 14—15 часов в день, при этом кормила хлебом со жмыхом, постными щами, ложкой каши и 8 грамм червивого мяса на человека. В результате от голода с октября 1820 по май 1821 года скончалось 128 человек. Наказание, как всегда, не последовало, мучительницу отстранили от владения предприятием.

Восстаний было много, но разве об этом написано где-то в учебной литературе, там описываются только реформы императоров, якобы направленные на благо крестьян.

В Акрамовском восстании апреля-мая 1842 года принимали участие 60 тысяч марийских, татарских, чувашских государственных крестьян более 200 селений Козьмодемьянского, Свияжского, Спасского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов Казанской губернии и Буинского уезда Симбирской губернии. Причина – дополнительные налоги и силовое введение общественных запашек с обязательным посевом картофеля.

Восстание было жестоко подавлено с убитыми и ранеными, сотни получили от 100 до 500 ударов шпицрутенами, 384 приговорены к крепостным работам и отдаче в рекруты, 34 отправлены на каторгу.

Ещё одно восстание в селе Масловском в феврале 1853 года возникло по причине принуждения помещиком Калантаровым десятков крестьянок решётками собирать в ледяной воде лёд для барских ледников. Более 2500 крестьян отказались подчиняться барину. Усмиряли восставших артиллерией с картечью, убитых было более 550 человек. Наказанием помещику Калантарову – было высочайшее неудовольствие императора.

Список этих горестных событий можно продолжать и далее, поражаясь изощрённости и жестокости помещиков по отношению к крестьянам. А ведь все они были православные, посещали церковь и должны были жить по заповедям Иисуса…

https://dzen.ru/a/aHE0e9ZWaE3NhDY2