Так и упадешь в болото!

В селе Старая Березовка, административном центре сельского поселения, большие проблемы с деревянными тротуарами. Часть досок сгнило. Многие из них не зафиксированы и проваливаются. По таким дощатым тропам ходить людям крайне тяжело. Можно ноги сломать!

❗️А ведь по этим настилам селяне ходят на работу, в школу, магазин, медпункт, дом культуры, парк Победы.

😱 Тротуары идут через болото, и в него можно запросто упасть. Особенно после дождя, когда старые доски становятся скользкими. В болоте лежит мусор, а мусорных баков в селе нет… И такая ситуация – во многих населенных пунктах района.

👌👌👌👌 Народный фронт требует от властей Каргасокского района (https://t.me/kargasokskii_raion) обеспечить доступную среду для пешеходов. Необходимо включаться в программы комфортная городская среда, инициативное бюджетирование, развитие сельских территорий. Нельзя так наплевательски относиться к благоустройству села!

Бастрыкин поручил проверить состояние «дороги жизни» Кедровый – Парбиг

После публикации Народного фронта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по поводу ненадлежащей транспортной инфраструктуры в городе Кедровом.

На протяжении многих лет автодорога «Кедровый – Парбиг» протяженностью более 140 км находится в непригодном состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи, грунтовое полотно систематически размывается. В результате проезд автомобилей, в том числе экстренных служб, затруднен. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли.

При этом единственным альтернативным способом добраться до Томска является авиасообщение, но оно не обеспечивает потребности жителей.

В СУ СК России по Томской области по данному факту организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Народный фронт также оставляет вопрос на контроле.

Ссылка на страницы с официальной группы СУ СК России по Томской области: https://t.me/su_skrf70/3049

Опасный въезд в огромный микрорайон: дорожная проблема на Степановской

15 тысяч жителей нового микрорайона каждый день вынуждены преодолевать непростой маршрут. Въезд в район Южные ворота по-прежнему остается аварийно-опасным — особенно по улице Степановской со стороны посёлка Степановка.

Что происходит на дороге:

— глубокие ямы и пучины асфальта,

— автомобили объезжают дефекты по встречной полосе,

— регулярные аварии и поломки,

— по этому же маршруту следуют пассажирские автобусы.

В администрации Томска сообщили, что в этом году планируется ремонт от улицы Континентальной до улицы Виталия Грачёва. Однако это лишь часть проблемы. Самый разрушенный участок — от улицы Богдана Хмельницкого до Грачёва — пока запланирован только под локальный ремонт асфальтовыми "лепёшками".

Народный фронт обратился к мэрии Томска — включить в план комплексный ремонт всего въезда, в том числе:

— устранение причин пучения полотна (подготовка дорожной подушки),

— восстановление заезда по улице Континентальной, где после раскопок так и не восстановлен асфальт на протяжении нескольких сотен метров.

Я спросил у DeepSeek о сравнении уровня интеллекта жителей разных городов России

Вопрос:

Как сравнивается уровень интеллекта жителей разных городов России?

Ответ DeepSeek:

Сравнивать уровень интеллекта жителей разных городов России — сложная задача, так как интеллект зависит от множества факторов и не может быть измерен однозначно. Однако есть несколько косвенных способов оценки, которые используют исследователи:

1. Образовательный уровень

Один из ключевых показателей — доля людей с высшим образованием. Например:

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск — лидеры по числу вузов и выпускников.

Научные города (Дубна, Троицк, Обнинск) — высокий процент людей с учеными степенями.

Региональные столицы (Казань, Екатеринбург, Томск) — сильные университеты и научные центры.

🔹 Данные Росстата и рейтинги вузов могут дать примерную картину.

2. Результаты ЕГЭ и олимпиад

Средние баллы ЕГЭ и победы в школьных олимпиадах косвенно указывают на уровень подготовки:

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан — стабильно высокие результаты.

Челябинская, Новосибирская, Воронежская области — сильные региональные школы.

🔹 Можно анализировать рейтинги школ и статистику Минобра.

3. Научная и инновационная активность

Количество патентов, научных публикаций, IT-компаний.

Лидеры: Москва, Питер, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород.

4. IQ-тестирование (редко применяется)

Массовых замеров IQ по городам нет, но локальные исследования иногда проводятся (например, среди школьников или студентов).

5. Доступ к образованию и культуре

Наличие библиотек, музеев, технопарков.

Москва и Питер — безусловные лидеры, но и в других городах есть сильные центры (например, Сколково в Подмосковье, ИТМО в Питере, Академгородок в Новосибирске).

Вывод

Прямых рейтингов "интеллекта городов" нет, но по уровню образования, науке и инновациям лидируют:

Москва

Санкт-Петербург

Новосибирск / Казань / Екатеринбург

Томск / Нижний Новгород

Дубна / Обнинск (научные центры)

Малые города часто отстают из-за миграции талантов в крупные центры.

Деревянный Томск

Томск больше всего известен своими деревянными домами. Тут сохранились настоящие шедевры деревянного зодчества 19 века, да и в целом деревянных домов в Томске больше, чем в каком бы то ни было российском городе - их тут явно больше сотни. Конечно, большинство из этих домов пребывает в разной степени запущенности, но они стоят уже полторы сотни лет, а для деревянных домов - это срок. А некоторые так и вовсе выглядят, как на картинке.

Поэтому утро следующего дня мы решили посвятить деревянным домам. Времени у нас было совсем мало, поэтому выписали себе с десяток адресов самых известных домов и снова поехали в центр Томска.

У многих томских деревянных особняков есть прижившееся название. Мы начали с так называемого "Дома с шатром" (N 56º 28.187'E 84º 57.921').

Дом построен для купца Г.М. Голованова архитектором С. Хомичем. Здание расположили на окраине усадьбы, чтобы уберечь жильцов от уличного шума. Главный фасад повернут не к улице, а к югу, что дает максимум света, а сад защищает его от сильных ветров, которые в Томске преимущественно юго-западного направления. По завершении строительства усадьба Голованова вместе с садом занимала в то время треть от квартала.

Дом с жар-птицами (N 56º 28.257'E 84º 57.921').

Здесь снова целая усадьба, состоящая из четырёх домов. Самый красивый дом на крыше украшен птичками.

Дом с драконами (N 56º 28.338'E 84º 57.945'). Свое странное название дом получил благодаря необычному оформлению крыши. На самой макушке кровлю украшают семь стилизованных деревянных голов, похожих на драконьи.

Следующий дом названия не получил, но он интересен как образец типичной городской застройки конца XIX — начала XX века. В дореволюционное время тут была городская окраина и она активно застраивалась деревянными доходными жилыми домами.

Вообще здорово, что в Томске сохранились многие дореволюционные деревянные дома, для России, да и не только для России, это большая редкость.

Жаль только, что кроме улицы Бакунина, больше нигде не удалось сохранить цельной ткани города, чтобы можно было бы полностью погрузиться в атмосферу конца позапрошлого - начала прошлого века.

Но даже без этого деревянные дома с полуторавековой историей - это прекрасно.

Старое и новое, деревянное и кирпичное.

Наличники могу фотографировать бесконечно.

Дома не похожи друг на друга, каждый по-своему красив и интересен.

Вот этот дом, пожалуй, понравился больше всего. Деревянные дома в стиле модерн – всё-таки редкость. Дом был построен по проекту архитектора В.Ф. Оржешко в 1908 г. для купца Александра Флегонтовича Громова. Называется Дом охотника (N 56° 28.670'E 84° 57.103'), потому как в советское время здесь размещалось Общество рыболовов и охотников.

Напоследок снова выходим на главную улицу Томска - улицу Ленина. Здесь находятся самые парадные здания города - казначейства, банки, лучшие магазины и доходные дома.

Чуть в стороне от проспекта Ленина можно увидеть чудной памятник - Ермак на пятиногом коне (N 56° 28.537'E 84° 57.336'). По сложному и не вполне уловимому замыслу авторов, это символизирует победу над смертью.

Памятник сравнительно новый. Автор памятника — лондонский скульптор Юнус Сафардиар, у которого заказывает работы сама королева Великобритании. Вот как-то так он объясняет замысел: «В одной из красивых легенд народов, которые населяют север Томской области, есть такое предание о странном животном (с пятью лапами). По легенде, оно не каждому видится, но предвосхищает гениальность человека, его нестандартность, оригинальность. Этот зверь выбирает великого человека, который является исключением из правил, но после этого избранный погибает».

Собственно, здесь мы и закончили знакомство с Томском. Уже уезжая, вдруг в окно заглядели и всё-таки притормозили у так называемого Дворца волшебника Изумрудного города (N 56° 28.261'E 84° 57.169'). Здание было построено в 1904 году архитектором С.В. Хомичем для своей семьи.

По одной из томских легенд дом Хомича стал одним из источников вдохновения для Александра Волкова, авторе-пересказчике сказки Лаймена Фрэнка Баума "Волшебник страны Оз". В то время, когда Волков был студентом Томского института, крыши и трубы деревянных домов и каменных особняков, а также ворота и заборы в Томске было предписано красить медянкой в ядрёно-зелёный цвет. Чем ни изумрудный город? Вполне вероятно, но всё-таки не вполне достоверно, что, занимаясь переводом на русский язык сказки о волшебнике из страны Оз, писатель вспомнил этот образ и назвал так свой волшебный город.

Мы очень торопились и многое не успели. Уезжали из Томска с чувством недосмотренности, как и тремя неделями раньше из Иркутска. Занесёт ли нас ещё когда-нибудь в Томск?

И снова бесконечная дорога. Сначала едем на юг в сторону Новосибирска, а потом вновь самый унылый участок пути по Западно-Сибирской низменности. Опять болота, луга, чахлые берёзы. И фуры, фуры, фуры...

Думали, что дотянем до комариного озера, где мы останавливались по пути туда. Но не доехали километров двести, накопилась усталость, поэтому просто сворачиваем в первый подвернувшийся лесок метрах в пятистах от трассы. Место, кстати, оказалось довольно приличным и комаров на удивление было мало.

День сплошной езды, про который и рассказать-то нечего. Хотелось доехать до понравившегося нам озерка под Алапаевском, где мы останавливались по пути туда. Только в прошлый раз мы проехали меньший на двести километров путь за два дня, а теперь нужно было успеть за один.

Проехали Омск, в Ишиме со вздохом облегчения ушли с трассы Иртыш, а в середине дня добрались до Тюмени.

Как всё-таки поменялось восприятие расстояний за эту поездку! В Тюмени мы были на новогодние праздники, ехали тогда на поезде сквозь заснеженные леса и говорили, что вот, мол, как далеко мы заехали, аж в Сибирь. Теперь же, когда мы проезжали Тюмень, не покидало ощущение, что мы почти доехали до дома:)))

За Тюменью остановились у родника на реке Межница. Родник еле тёк и мы даже воды не смогли в нём набрать, но само место весьма примечательно, так как река Межница считается границей между Уралом и Сибирью. Родник так и называется "Урал-Сибирь" (N 57° 29.244'E 64° 24.540').

Заветное лесное озерцо было пусто. За время нашего отсутствия здесь даже покосили и мостки смастерили, красота. Вот только второй раз мы сюда приезжаем в дождь.

За три дня сплошной езды в один руль Андрей очень вымотался. Пришло понимание, что дальше такой темп нам не выдержать. Позвонили домой и, к счастью, удалось всё отсрочить на два дня. Таким образом, появилась возможность сделать завтрашний день разгрузочным и чуть отдохнуть. Решили заехать погулять в Невьянск, благо, это тут рядом.

Гора Синюха, Алтайский край, Курьинский район

Гора Синюха (1210 м) является высшей точкой Колыванского хребта и находится на юге Алтайского края в Курьинском районе. Гора интересна сразу в нескольких отношениях:

Во-первых, это священное место для православных христиан, храм под открытым небом;

Во-вторых, она имеет неповторимый рельеф и уникальный растительный мир;

В третьих, она находится вблизи знаменитого Колыванского камнерезного завода в селе. Колывань, и на ее склонах побывали многие рудознатцы, путешественники и ученые 18-го века.

Перед началом похода нелишним будет «попросить» у местных духов хорошей погоды — от нее сильно зависит успех восхождения. Синюха — гора контрастов: жару здесь внезапно сменяет холодный ветер и гроза, что может затруднить восхождение. Такие же контрасты, но уже радующие глаз, поджидают путника на вершине горы — севернее Синюхи расстилаются бескрайние и знойные Кулундинские степи, с южной стороны дух захватывает от белоснежных вершин Тигирецкого хребта и покрытых черневой тайгой склонов.

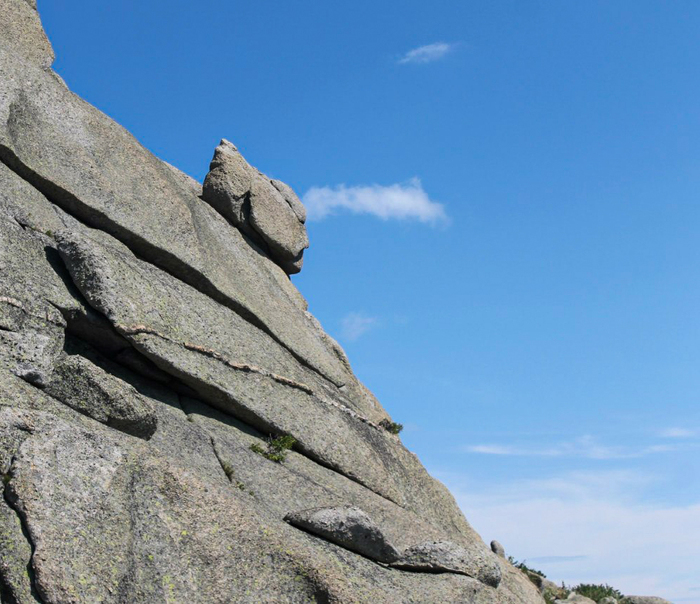

Выходы серого гранита на озере Моховом и в верхней части Синюхи под воздействием природных сил приобрели фантастические формы. На вершине горы скалы образуют арки и колонны, а также нечто похожее на древние крепостные стены — все камни подогнаны один к другому, кладка из гигантских «кирпичей» высокая и мощная. Действительно, это похоже на некий вселенский храм — «стены» двумя полукружьями охватывают вершину.

Гора Синюха интересна в ботаническом плане. Здесь огромное разнообразие трав, кустарников, деревьев — в общей сложности 541 вид. Склоны покрыты реликтовыми пихтово-осиновыми лесами с примесью березы, сосны (так называемой черневой тайгой). Здесь совсем нет кедра и лиственницы. Распространены черемуха, рябина, калина, спирея и карагана. Когда-то в далекой древности, в период между исчезновением динозавров и последним оледенением, горы Алтая были сплошь покрыты такими лесами.

Присоединяйся и я покажу много красивых мест!