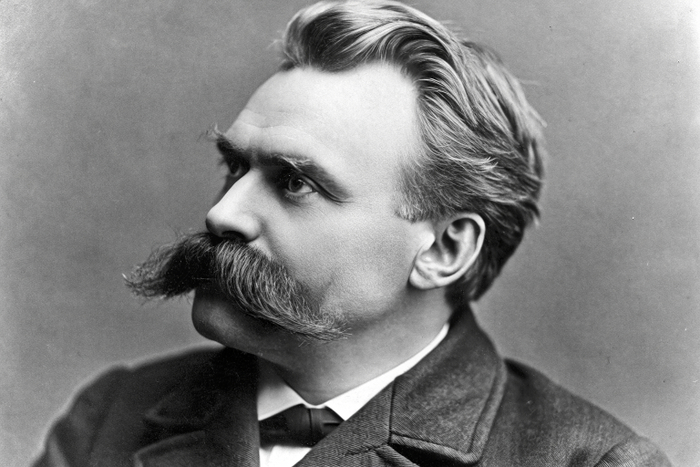

Самый верный путь к счастию

не в желании быть счастливым,

а в том, чтобы делать других счастливыми.

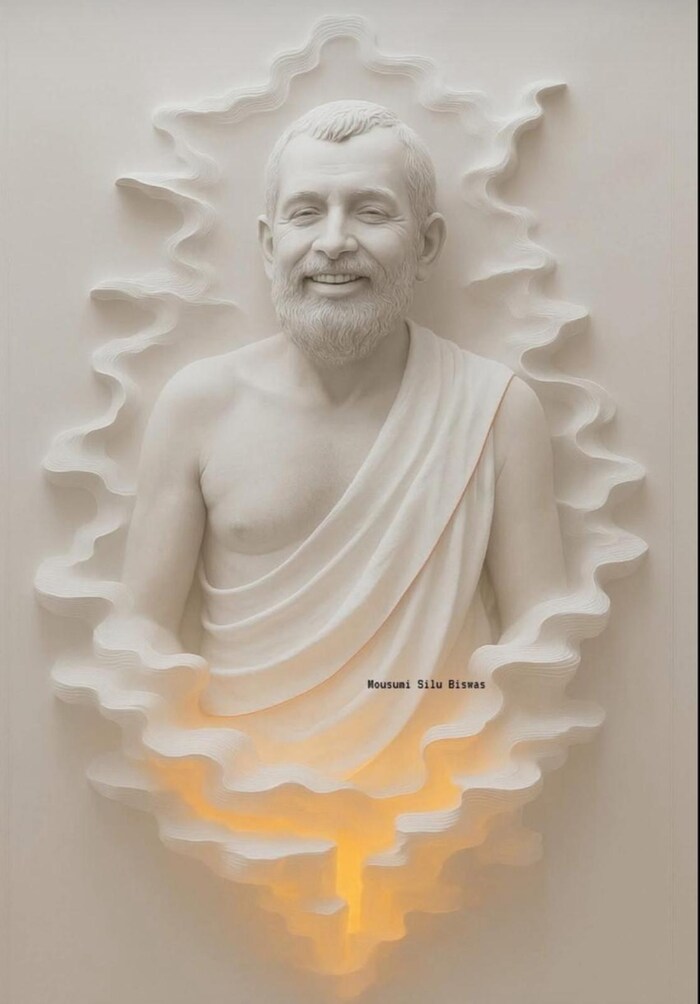

Фридрих Иосиф Гааз родился в старинном немецком городке Мюнстерейфеле около Кёльна 24 августа 1780 года в семье аптекаря. Дед Гааза был доктором медицины. Внук пошёл по его стопам и тоже стал врачом, а своей специальностью выбрал глазные болезни. Призванный случайно к заболевшему русскому вельможе Репнину и с успехом его вылечивший, он, вследствие уговоров своего благодарного пациента, в 1802 году отправился вместе с ним в Россию и поселился в Москве.

Любознательный, энергичный и способный молодой врач вскоре освоился в русской столице и имел в ней большую практику. Его приглашали на частные консультации, в больницы и богоугодные заведения, в которых бесплатно лечились бедные и неимущие. Осматривая их в 1806 году, он нашёл в Преображенском богаделенном доме множество совершенно беспомощных больных, страдающих глазными болезнями, и принялся за их безвозмездное лечение. Успех этого врачевания был так велик, что по решению императрицы Марии Федоровны (супруги императора Александра I) доктор Гааз был взят на государственную службу и назначен главным врачом Павловской больницы. Вступив в эту должность, Гааз не оставил своих забот о больных бедняках и постоянно посещал их в различных московских богоугодных заведениях.

В 1809 и 1810 годах Гааз совершил две поездки на Кавказ, где занимался изучением целебных вод минеральных источников, и в 1811 году по результатам своих работ издал книгу. В значительной степени именно его трудам Россия обязана возникновению одного из известных курортов нашей страны – Кавказских Минеральных Вод.

Во время Отечественной войны 1812 года Гааз был в действующей армии и дошёл до Парижа. Затем, выйдя по окончании войны в отставку, он возвратился к себе на родину, где застал всю семью у постели умирающего отца, который умер на его руках. Пребывание на родине было недолгим – Гааз вернулся в Россию и уже до конца жизни не покидал её. О русском народе он отзывался чрезвычайно сердечно:

«В российском народе есть пред всеми другими качествами блистательная добродетель милосердия, готовность и привычка с радостью помогать в изобилии ближнему во всем, в чем тот нуждается»...

Доктор Гааз принял русское имя Фёдор Петрович. Первое время он не поступал на государственную службу, а энергично и умело занимался частной практикой, стал состоятельным и уважаемым жителем Москвы. В 1825 году генерал-губернатор Москвы князь Голицын предложил Гаазу возглавить медицинское ведомство города. Для доктора эта служба была не из лёгких: для наведения порядка в запущенном медицинском хозяйстве, помимо административно-медицинской работы, постоянно приходилось бороться со всякого рода злоупотреблениями и простым воровством. Это, конечно, вызывало раздражение и злобу чиновников, спокойно занимавших свои «тёплые» места в городской администрации. Полился поток жалоб. Многое из того, что хотелось достигнуть, Фёдору Петровичу Гаазу так и не удалось осуществить и он был вынужден подать в отставку.

Оставив городское медицинское ведомство, Гааз снова обратился к частной практике, отзываясь на все призывы и просьбы о помощи. Владея домом в Москве и подмосковным имением в селе Тишки, где он устроил суконную фабрику, Гааз вёл жизнь серьёзного, обеспеченного и пользующегося общественным уважением человека.

К этому-то человеку и обратился с новым предложением генерал-губернатор Голицын. В 1830 году Фёдор Петрович Гааз стал членом попечительного комитета о тюрьмах и главным врачом московских тюрем. Это назначение стало главным делом жизни доктора Гааза. Поняв своё новое призвание, он отдался ему всей душой.

Будучи врачом, Гааз приступил к участию в деятельности тюремного комитета с убеждением, что между преступлением, несчастьем и болезнью есть тесная связь, иногда невозможно отделить одно от другого, и что отсюда вытекает и троякое отношение к лишённым свободы. Необходимо справедливое, без напрасной жестокости, отношение к ним, деятельное сострадание к несчастным и призрение больных. Отношение же к преступникам в России ко времени открытия тюремных комитетов было совершенно противоположное. За ними отрицались почти все человеческие права и потребности.

С этим положением вещей вступил в открытую борьбу Гааз и вёл её всю жизнь. Его ничто не останавливало – ни канцелярские придирки, ни косые взгляды и ироничное отношение некоторых высокопоставленных членов комитета, ни столкновения с сильными мира сего, ни даже частые и горькие разочарования в людях…

Увидев воочию положение тюремного дела, войдя в соприкосновение с арестантами, Фёдор Петрович не отвернулся от них с трепетом и бесплодным соболезнованием. С непоколебимой любовью он стал упорно трудиться над смягчением их положения. Этому труду и этой любви он отдал всё свое время, постепенно перестав жить для себя. С открытия комитета и до кончины Фёдора Петровича, в течение почти 25 лет, было 293 заседания комитета – и на них он отсутствовал один только раз… В журнале каждого заседания, как в зеркале, отражается его неустанная, полная энергии и забвения о себе, деятельность. Чем дальше шли годы, чем больше накапливалось этих журналов, тем резче изменялись образ и условия жизни Гааза. Быстро исчезли белые лошади и карета, в которой он каждый день выезжал по вызовам к пациентам; с молотка пошла суконная фабрика, продана была недвижимость, обветшал костюм, и когда, в 1853 году, пришлось хоронить некогда видного и известного московского врача, это пришлось сделать за счёт полиции.

За долгие годы службы в должности главного врача московских тюрем Фёдор Петрович Гааз сделал многое, казавшееся ранее невозможным, для облегчения участи осуждённых. Условия содержания в московских тюрьмах были ужасными: стужа и жара, всегда – грязь и множество насекомых, голод и жестокость. Пользуясь поддержкой князя Голицына, Гаазу удавалось что-то изменить к лучшему. К числу особых его заслуг относится борьба за отмену прута для ссыльных и облегчение кандалов. Прут был введен в 1825 году в целях предупреждения побегов. Группы по 8-10 человек (разных по возрасту, выносливости и состоянию здоровья) укреплялись за наручники к одному пруту, с которого людей не снимали даже ночью. Расковывали «нанизанных» на прут на короткое время, только при необходимости снять того, кто уже просто не мог идти. Гааз хотя и не добился отмены прута, но своей властью мог заменять прут на кандалы – идти поодиночке с ножными кандалами, которые прикреплялись к поясу и не мешали движению, было счастьем по сравнению с прутом. Он также разработал новые кандалы, отличавшиеся меньшим весом, которые так и прозвались «гаазовскими». Вот что говорил о докторе Гаазе в одной из своих проповедей св. архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), сам прошедший через страдания лагерей и ссылок: «Он видел, как угоняли на каторгу колодников в кандалах, он знал, что они должны были идти тысячи вёрст в Сибирь, и его сердце терзалось жалостью к ним. Для того, чтобы ясно представить себе их мучения, он однажды надел на свои ноги кандалы и несколько часов подряд маршировал в них по двору своего дома, чтобы почувствовать, каково идти людям в них…» Не приказами, а, в основном, просьбами и мольбами доктор Гааз добивался, чтобы конвоиры перековывали заключенных на легкие кандалы.

Благодаря стараниям доктора Гааза, в 1847 году в Москве организовалась Полицейская больница для бедных и беспризорных, при которой была маленькая квартирка из двух комнат, в которой Гааз и поселился. Те, кому выпало счастье знать доктора лично, свидетельствовали: когда в больнице не было места, а больные продолжали поступать, он клал их в своей квартире и ухаживал за ними неустанно. Именно в этой больнице у доктора Гааза получали первые уроки самоотверженного служения страждущим сёстры из организованной княгиней Натальей Борисовной Шаховской общины сестёр милосердия «Утоли моя печали».

Доктора Гааза прозвали «святым» не только за облегчение физических страданий заключенных, но и за его истинно христианскую любовь к этим людям. Он старался уменьшить и разделить их душевные страдания, становясь другом и утешителем. Его обращение к арестанту не только исключало слово «каторжник» и тому подобное. Гааз не считал зазорным обнять и поцеловать самого униженного и оскорблённого. Врач сделался по сути духовным пастырем, пользующимся своими правами на врачевание тела, чтобы залечивать душевные раны.

Очень характерный эпизод приведён у писателя и врача В.В. Вересаева. «Однажды на заседании Московского тюремного комитета, членом которого был и московский владыка митрополит Филарет, Гааз так ревностно отстаивал интересы заключенных, что даже архиерей не выдержал и возразил: «Да что вы, Федор Петрович, ходатайствуете об этих негодяях! Если человек попал в темницу, то проку в нем быть не может». На что Гааз ответил: «Ваше высокопреосвященство, Вы изволили забыть о Христе: он тоже был в темнице». Смущенный митрополит Филарет ответил невнятно, по законам риторики: «Не я забыл о Христе, но Христос забыл меня в эту минуту. Простите, Христа ради».

Гааз был глубоко верующим и церковным человеком, прихожанином католического храма св. Людовика на Малой Лубянке. Однако, будучи католиком, именно он добился постройки храма Св. Троицы на Воробьевых горах рядом с пересыльной тюрьмой.На заданный ему вопрос: почему он, немец, католик, не возвращается из России к своим единоверцам и единоплеменникам, доктор Гааз ответил: «Да, я есть немец, но прежде всего я есть христианин. И, значит, для меня „несть эллина, несть иудея...“ Почему я живу здесь? Потому что я люблю, очень люблю многие здешние люди, люблю Москву, люблю Россию и потому, что жить здесь — мой долг. Перед всеми несчастными в больницах, в тюрьмах».

О «святом докторе» с большим уважением и теплотой писали А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, М. Горький, очень подробную работу посвятил ему известный адвокат и писатель А.Ф. Кони. И сам Фёдор Петрович Гааз обладал прекрасным слогом, о чём говорят его немногие дошедшие до нас работы. К сожалению, широкому читателю малоизвестно духовное завещание доктора Гааза, которое можно назвать «проповедью любви, уважения к человеческому достоинству и серьёзного отношения к жизни». Этот удивительный документ, относящийся к середине XIX века, написан в форме обращения к русским женщинам и является настоящим Гимном милосердию, человеколюбивым воззванием в будущее. Доктор Гааз понимал, насколько важна роль женщины и велика ее ответственность в деле формирования нравственной основы общества. Сегодня – начало XXI века, но как современно звучат его слова:

«Вы призваны содействовать перерождению общества, и этого вы достигнете, действуя и мысля в духе кротости, терпимости, справедливости, терпения и любви. Поэтому избегайте злословия, заступайтесь за отсутствующих и беззащитных, оберегайте окружающих от вредных увлечений, вооружаясь твёрдо и мужественно против всего низкого и порочного, не допускайте близких до злоупотребления вином, до увлечения картами… Берегите свое здоровье. Оно необходимо, чтобы иметь силы помогать ближним, оно – дар Божий, в растрате которого без пользы для людей придётся дать ответ перед своей совестью. Содействуйте, по мере сил, учреждению и поддержанию больниц и приютов для неимущих, для сирот и для людей в преклонной старости, покинутых, беспомощных и бессильных. Не останавливайтесь в этом отношении перед материальными жертвами, не задумывайтесь отказываться от роскошного ненужного. Если нет собственных средств для помощи, просите кротко, но настойчиво у тех, у кого они есть. Не смущайтесь пустыми условиями и суетными правилами светской жизни. Пусть требование блага ближнего одно направляет ваши шаги! Не бойтесь возможности уничижения, не пугайтесь отказа…

Торопитесь делать добро! Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром. Не стесняйтесь малым размером помощи, которую вы можете оказать в том или другом случае. Пусть она выразится подачею стакана свежей воды, дружеским приветом, словом утешения, сочувствия, сострадания, – и то хорошо… Старайтесь поднять упавшего, смягчить озлобленного, исправить нравственно-разрушенное».

К чести москвичей, памятник Федору Петровичу Гаазу стоит не только на Введенском кладбище, где он похоронен, но и в одном из переулков около Земляного вала, во дворе бывшей Полицейской больницы (современный адрес – Мечников переулок, д. 5). На обоих памятниках можно прочесть: «Спешите делать добро».