Жизнь Советской Москвы в 40-е годы. 20 раскрашенных фотографий

Женщина примеряет обувь в обувном отделе московского универмага, декабрь 1947 года.

Это десятилетие навсегда вошло в историю страны — Великая Отечественная война стала его главным испытанием. Но что происходило в столице в те годы? Как жили москвичи накануне роковых событий, как выстояли в самые тяжёлые дни и как встретили долгожданную Победу?

Однако 1940-е — это не только война. В эти годы столица продолжала развиваться: строилось метро, закладывались легендарные сталинские высотки, а в 1947 году Москва с размахом отметила своё 800-летие. Представляю вам новую подборку раскрашенных фотографий.

Вышка для прыжков с парашютом и скульптуры в парке ЦПКиО имени Горького. Москва, 1941 год.

Последние недели до начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года наступило обычное утро, изменившее реальность.

Утро 22 июня для москвичей началось как обычно, но тревожные новости о начале войны сразу же омрачили будни. Ещё никто не понимал, насколько масштабными окажутся последствия, однако уже через три дня столица погрузилась в строгий военный режим.

Чтобы пресечь вражескую пропаганду, власти потребовали сдать все радиоприёмники — теперь информацию можно было получать только из официальных источников.

Комендантский час вводил жёсткие ограничения: театры, рестораны и другие заведения закрывались уже в 22:45. С этого времени и до 4 утра улицы Москвы пустели, передвигаться можно было только по специальным пропускам. Так столица готовилась к долгой и тяжелой борьбе.

Москва, Белорусский вокзал. Общее построение персонала (носильщиков) на 1-ой платформе, 1947 год.

Большой Москворецкий мост. Кремль накануне празднования 30-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1947 год.

С 1917 года день Великой Октябрьской социалистической революции стал не просто памятной датой — это был настоящий главный праздник советской эпохи, символ новой эры.

Ещё за несколько дней до 7 ноября улицы городов наполнялись особой праздничной атмосферой — повсюду развевались алые стяги, звучали революционные песни, а в воздухе витало ощущение великого исторического перелома. Для миллионов советских людей этот день оставался не просто выходным, а днём гордости, памяти и единства.

Торжественные демонстрации, парады и народные гуляния превращали 7 ноября в грандиозное всенародное торжество, напоминающее о начале новой эпохи.

Апрель на Тверском бульваре. Москва, 1947 год.

Каждую весну дети с нетерпением ждали первых по-настоящему тёплых дней. Как только солнце начинало пригревать по-весеннему, а снег превращался в звонкие ручьи, наступал наш звёздный час, время запускать кораблики!

Ленинградский проспект в районе стадиона "Динамо" перед началом футбольного матча. Москва, 1949 год.

Площадь Свердлова. "Членовозы" на остановке троллейбуса. Москва, 1946-1950 год.

Нашему народу всегда было свойственно подмечать смешное даже в самых серьёзных вещах. Яркий пример — народное творчество, когда роскошные правительственные ЗИЛы, предназначенные исключительно для высших партийных чинов, получили в народе меткое прозвище — "членовозы".

История не сохранила имени остроумца, первым бросившего это словцо. Но ясно одно: народная молва мгновенно подхватила удачное название, и с тех пор все представительские лимузины советской эпохи в неформальных разговорах именовались исключительно так.

Автозаправка в Москве 1947-год.

Колонна грузовиков ЗИС-5В на Автозаводской улице. Москва, 1945-1947 год.

Финальная шлифовка станции Парк культуры. Москва, 1949 год.

Первые планы запуска легендарной Кольцевой линии метро не раз менялись — изначально власти намеревались открыть движение ещё в 1945 году, затем сроки перенесли на 1946-й. Но судьба распорядилась иначе: лишь в 1949 году по путям, наконец, побежал пробный электропоезд, а в новогоднюю ночь с 31 декабря 1949 на 1 января 1950 года состоялось историческое событие — первые пассажиры ступили на перроны первой очереди Кольцевой линии.

Так началась новая эпоха в жизни столичной подземки, превратившейся со временем в одну из визитных карточек Москвы. Интересно, что первоначальные задержки только добавили значимости этому долгожданному событию, сделав момент открытия по-настоящему символичным — на стыке двух эпох, в первый день нового десятилетия.

Строительство Главного здания МГУ. Москва, 1949 год.

12 апреля 1949 года на живописных Воробьёвых горах начали закладывать фундамент будущей интеллектуальной цитадели — Главного здания Московского государственного университета.

Это было не просто строительство — это был вызов времени. В послевоенной Москве, ещё хранившей следы разрушений, возводился храм науки, который должен был затмить своими масштабами все сталинские высотки. Каждый кран, каждый бетонный блок здесь работал на создание легенды — 240-метрового исполина, увенчанного звездой.

Катер "Спасательный 837" на Москве-реке, 1947 год.

На улице Горького в день Парада Победы. Москва, 1945 год.

Дождливым утром 24 июня 1945 года Москва стала свидетелем события, которое навсегда останется в памяти поколений — первого Парада Победы. Ровно в 10 утра под звуки марша Семёна Чернецкого "Слава Родине" на Красную площадь торжественным шагом вошли сводные полки всех фронтов Великой Отечественной войны.

Это был не просто военный парад — это был триумф всего советского народа. 200 гитлеровских знамён были брошены к подножию Мавзолея в знак окончательного разгрома нацизма. Особую символичность событию придавало то, что принимал парад легендарный маршал Жуков, а командовал им маршал Рокоссовский — два полководца, чьи имена стали синонимом нашей Победы.

Даже проливной дождь не смог омрачить этот исторический момент. Капли дождя на мундирах ветеранов смешивались со слезами радости — так Москва встречала своих героев, победителей самой страшной войны в истории человечества. Город шумел и отмечал ещё не один день.

Отдел доставки товаров на дом в ЦУМе. Москва, 1948 год.

«Искра» (Московский государственный завод). Интерьер цеха, 1947 год.

Автобаза газеты «Правда». Москва, 1947 год.

Празднование 800-летия Москвы, 1947 год.

Не все мужчины вернулись с войны...

Эта простая фраза вмещает в себя целую вселенную народного горя. За каждым таким словом — пустые места за семейным столом, несыгранные свадьбы, дети, так и не дождавшиеся отцов.

Война прошлась катком по судьбам миллионов. В 1945-м страна ликовала, встречая победителей, но в этом ликовании всегда звучала и тихая нота скорби — ведь не все дожили до этого дня.

У входа на ВСХВ. Москва, 1940 год.

На фотографии ЯТБ-3 — двухэтажный троллейбус Ярославского автомобильного завода, эксплуатировавшийся в Москве с 1938 по 1953 год.

Праздничная иллюминация в честь 800-летия Москвы, 1947 год.

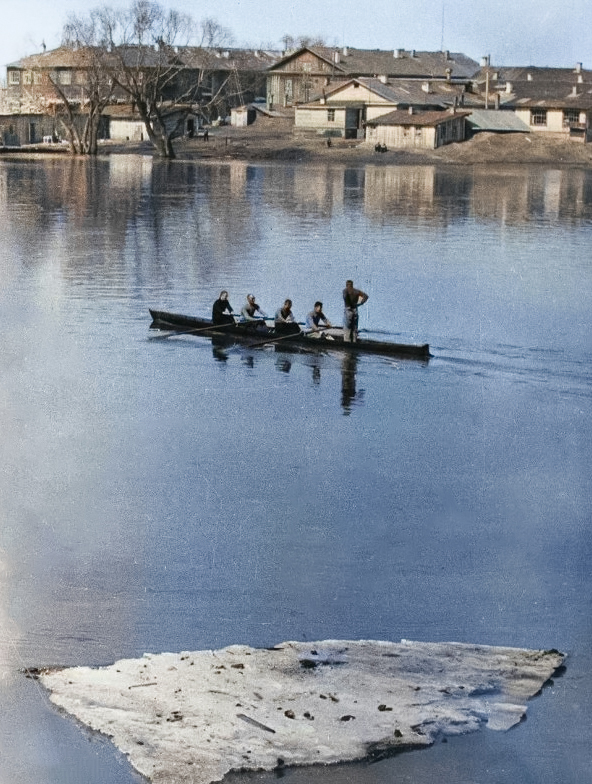

Вид на Лужники с Водной станции Центрального дома Красной Армии. Москва, 1947-1950 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

Города СССР #21. Алма-Ата, столица Казахской ССР. Подборка фото 1970-80 годов

1. Вознесенский собор, 1975 год.

2. Дом на углу улиц Фурманова и Сатпаева, 1975 год.

3. Площадь Абая, 1983 год.

4. Административный комплекс на площади им. Брежнева, 1985 год.

5. Вид на высокогорный комплекс "Медео" с плотины. 1985 год.

6. Дворец пионеров, 1985 год.

7. Институт истории партии, 1985 год.

8. Проспект Ленина, 1985 год.

9. Центральный стадион Казахской ССР, 1985 год.

10. Аэропорт, 1971 год.

Бойцы МГБ на Западной Украине

Групповой портрет солдат МГБ. Слева в комбинезоне старший лейтенант Степан Михайлович Савченко, рядом с ним оперуполномоченный уголовного розыска милиции Петр Пинчук (убит бандитами на Украине после войны). Солдаты вооружены пистолетами-пулеметами ППШ, слева ручной пулемет ДП-27. 1947 год.

Степан Михайлович Савченко в рядах Красной Армии с середины 1943 года. Выпускник Краснодарского (эвакуированного в Ереван) пулеметно-минометного училища.

Воевал на Южном фронте, Курской дуге. За отчаянный бой с тремя немецкими «Тиграми» награжден медалью «За отвагу». Много раз был ранен, лечился в госпиталях и возвращался на фронт.

В госпитале С. М. Савченко, как опытному бойцу предложили перейти в 281-й особый оперативный полк НКВД СССР. С 1947 года переведен на Западную Украину для борьбы с бандитами ОУН, скрывавшимися по лесам и терроризировавшими местное население. Степан Михайлович был тяжело ранен разрывом гранаты, попав в засаду. В 1947 году война и работа в органах безопасности для Степана Михайловича закончилась.

Города СССР #20. Уфа. Подборка фото 1970-80 годов

1. Вид с площади Ленина. 1972 год.

2. Перекресток улиц Революционной и Цурюпы, 1973 год.

3. Железнодорожный мост через реку Белую. 1974 год.

4. Дом, в котором в 1900-1901 годах жила Н.К. Крупская, руководившая уфимским опорным пунктом Ленинской газеты. 1976 год.

5. Перекресток улиц Ленина и Октябрьской революции. 1977 год.

6. Улица Карла Маркса. 1977 год.

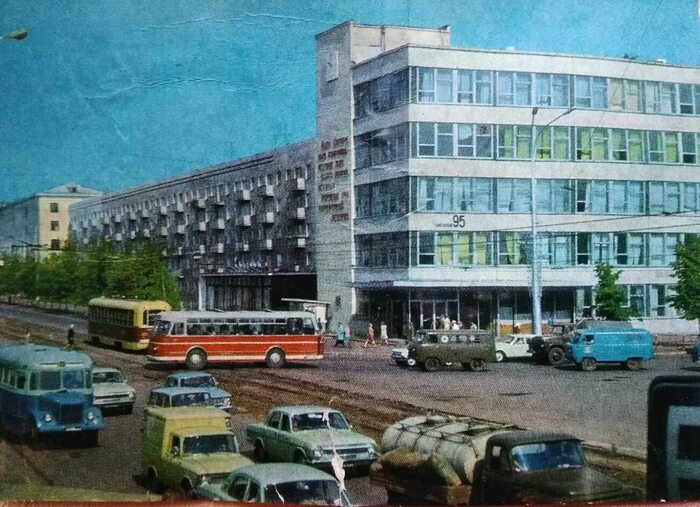

7. Торгово-бытовой комплекс. 1978 год.

8. Гостиница Башкирия, 1979 год.

9. Площадь перед ДК Нефтяник. 1986 год.

10. Площадь с фонтанами перед Дворцом Культуры Нефтяник. 1986 год.

Города СССР #19. Пермь. Фотографии 1970-80 годов

Города СССР #18. Казань. Фотографии 1970-80-х годов

Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР. 20 раскрашенных фотографий. Часть 28

Отдых на Черном море. СССР, 1975 год.

«Счастливая невеста». Челябинск, 1970-е.

Девушка словно Снегурочка, вышедшая из зимней сказки.

Возрождение животноводства. Иркутская область, 1946 год.

Постовой старшина Садык Касымов у гостиницы Ташкент. Узбекская ССР, 1962 – 1966 год.

Садык Касымов, старшина и сотрудник ГАИ из Ташкента, был больше чем просто регулировщиком уличного движения. Он был лицом порядка, доброты и человечности на городских улицах.

Его знали все — от школьников до водителей. А сегодня память о нём живёт не только в воспоминаниях очевидцев, но и в музее ташкентской милиции, где стоит его восковая фигура

Биплан Поликарпова По-2 (У-2) распыляет пестициды над лесами, конец 1940-х годов.

Комсомольцы на целине, 1954-1960 год.

По путёвкам комсомола в степи Казахстана и Сибири отправились более 350 тысяч молодых людей, готовых менять жизнь страны, пахать, сеять и строить города на пустом месте. Это было не просто трудовое усилие — это была вера в будущее, в силу идеи и коллективного порыва.

История этой эпопеи началась 25 января 1954 года, когда ЦК КПСС принял постановление «Об обеспечении зерном страны и подъёме целинных земель ». Так начался один из самых масштабных экспериментов Советского Союза — со своим героизмом, надеждами… и последствиями.

От океана к горам Бырранга. Таймыр, 1976 год.

Пионеры в «Артеке». Крым, 1960-е.

«Артек» — не просто лагерь на берегу моря. Это символ советского детства, место, где юные пионеры из всех уголков страны собирались, чтобы учиться дружбе, мечтать о будущем и жить с девизом.

Расположенный на живописном Южном берегу Крыма, он был самым известным и престижным пионерским лагерем СССР, настоящей визитной карточкой Всесоюзной пионерской организации.

История «Артека» началась ещё в 1925 году, когда по инициативе Зиновия Петровича Соловьёва был создан «Лагерь-санаторий в Артеке». Первым руководителем стал врач Фёдор Шишмарёв — именно он заложил основы уникального подхода к воспитанию и оздоровлению детей.

Первая смена открылась 16 июня 1925 года — и с тех пор началась целая эпоха, наполненная песнями у костра, первыми романами, морскими бризами и верой в светлое завтра.

Перекресток улиц Южной и Ленинградской. Дубна, 1960 год.

«Телевидение пришло в деревню» СССР, 1980-е.

Уставший рабочий, Новокузнецк, 1980 год.

Иркутская область, 1950-е

Заполярье, 1969 год.

Кадр передаёт контраст эпох: здесь переплелись современные технологии и вековые традиции местного населения.

Самолет Ан-22 «Антей» — гигант неба советского авиастроения. Самый большой турбовинтовой самолёт своего времени, созданный как грузовой монстр, способный поднимать не просто ящики, а целые танки и ракетные установки.

Разработанный в ОКБ Антонова в 1960-х, он был не просто техническим достижением, но и ответом на вызов эпохи: доставлять крупногабаритные грузы в труднодоступные уголки страны, где не было длинных взлётных полос, но были задачи, которые нужно было решать.

Его характерные четыре огромных винта, мощные крылья и звук, от которого дрожали окна, делали Ан-22 узнаваемым даже среди других гигантов.

«Антей» мог поднять до 80 тонн полезной нагрузки, лететь сквозь шторма и садиться на грунтовки — там, где другие молчаливо отказывались от взлёта.

Мамаканская ГЭС. Иркутская область, 1968 год.

Женщины полощут бельё в реке. Вологда, 1966 год.

В прошлой подборке вы видели, как стирали женщины на улицах Милана в местной реке в эти же годы, а теперь ответ из Советского Союза .

Курсанты Ейского авиационного училища направляются к своим самолётам. Краснодарский край, 1974 год.

Семья Берберовых со львом Кингом, 1972 год.

Семья Берберовых из Азербайджана стала знаменитой на весь Советский Союз. Не потому, что они совершили подвиг или открыли что-то новое науке, а потому что среди комнатных тапочек, семейного уюта и детских кроваток в их доме жил… лев по кличке Кинг.

О них писали газеты, о них снимали фильмы. Их история казалась романтичной и даже трогательной: хищник, выросший среди людей, превратился в любимого питомца, друга детям и защитника дома.

Но однажды эта доверчивость обернулась трагедией. Слишком близкое соседство с природой потребовало своей платы. И семья Берберовых горько пожалела, что пустила в дом зверя.

Черное море (севастопольцы), 1930-е.

Валентина Терешкова с дочкой Еленой, 1966 год.

Лена Николаева не просто девочка с яркой улыбкой. Она первый ребёнок в истории, чьи родители были космонавтами.

Её отец Андриян Николаев, участник космических миссий «Восход-2» и «Союз-9».

Её мать Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, покорившая небеса ещё в 1963 году на корабле «Восход-6».

Скульптор Иван Миско работает над скульптурой советского космонавта Юрия Гагарина, 1962 год.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.