День рождения сказки

14 мая 1835 года — вышла в свет «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Произведение было напечатано в журнале «Библиотека для чтения».

14 мая 1835 года — вышла в свет «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Произведение было напечатано в журнале «Библиотека для чтения».

Спасибо за интерес и вопросы!

1.-2. Да, большинство запросов в правительственные учреждения подавались на гербовой бумаге. Собственно, аналогом гербовой бумаги сейчас служат уплачиваемые нами пошлины. Пошлина в ЗАГС (регистрация, развод,...), пошлина на постановку на учет авто... и так далее.

3. Да, в зависимости от статуса запроса нужна была и соответствующая бумага. То есть чем выше запрос вы отправляете, тем дороже бумага (выше пошлина). По губерниям, по идее, не должна была отличаться, ибо унификация платежей - один из признаков гос.власти. То есть одни и теже виды бумаги должны были действовать на территории всей Российской Империи.

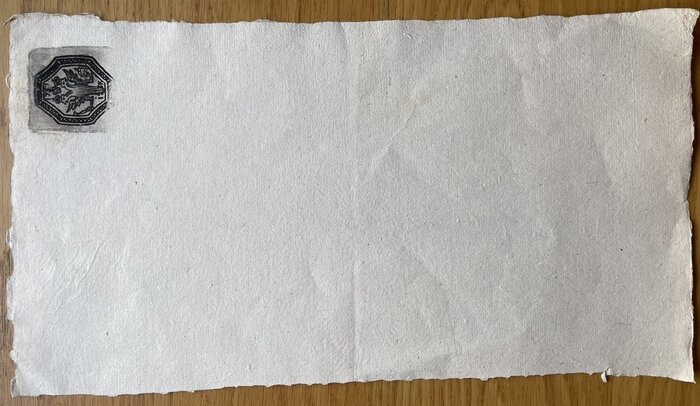

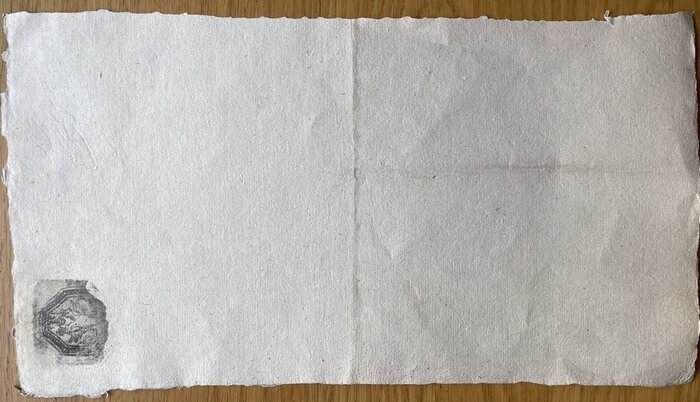

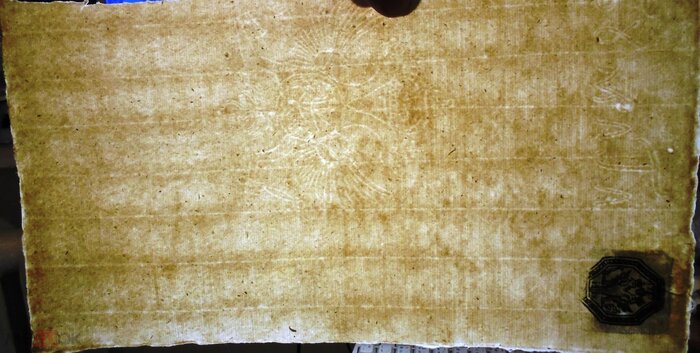

Вот так выглядит та самая гербовая бумага из множества произведений русских классиков:

За неимением гербовой пишем на простой (поговорка)

А у меня на ту пору случись лист гербовой бумаги.

Островский А. Н., В чужом пиру похмелье, 1855

— Как куда? Купите лист гербовой бумаги, да и пошлите губернатору просьбу.

Салтыков-Щедрин М. Е., Мелочи жизни, 1887

— Что я гербовой бумаги извел на векселя, вы не поверите.

Островский А. Н., Бешеные деньги, 1870

На другой день он, с листом гербовой бумаги, отправился в город...

Гончаров И. А., Обломов, 1859

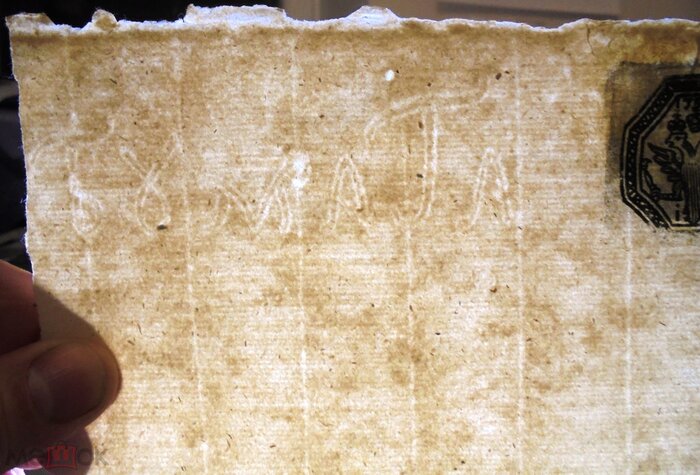

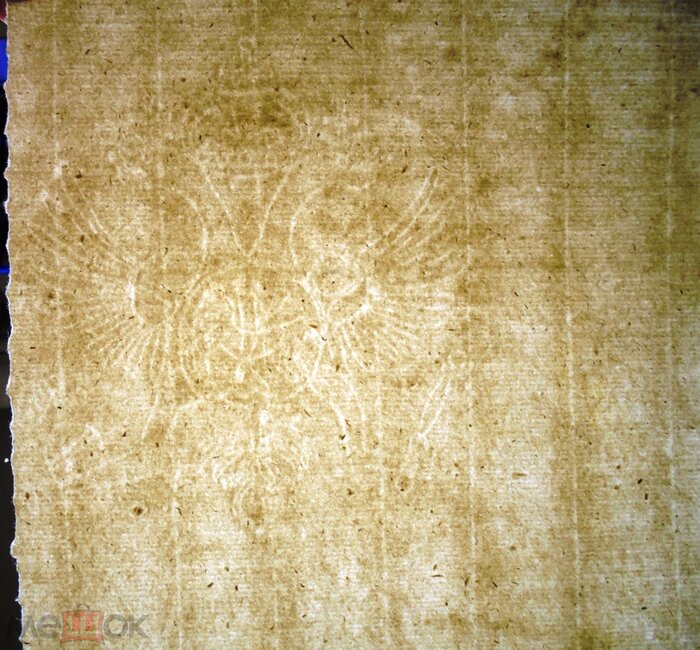

Сделал фотографии при разном освещение. Видно водяные знаки: "БУМАГА" и герб.

На штемпеле с гербов видно 1757 и i k

Водяные знаки на гербовой бумаге

Приглашаю в сообщество "Монеты. Деньги. Экономика"

Автор не всегда говорит от себя словами персонажа, но мне кажется, здесь именно такой случай.

Цитата из романа "Подросток", размышление главного героя, не самого умного, но вдумчивого и эмпатичного паренька:

Я так думаю, что когда смеется человек, то в большинстве случаев на него становится противно смотреть. Чаще всего в смехе людей обнаруживается нечто пошлое, нечто как бы унижающее смеющегося, хотя сам смеющийся почти всегда ничего не знает о впечатлении, которое производит. Точно так же не знает, как и вообще все не знают, каково у них лицо, когда они спят. У иного спящего лицо и во сне умное, а у другого, даже и умного, во сне лицо становится очень глупым и потому смешным. Я но знаю, отчего это происходит: я хочу только сказать, что смеющийся, как и спящий, большею частью ничего не знает про свое лицо. Чрезвычайное множество людей не умеют совсем смеяться. Впрочем, тут уметь нечего: это — дар, и его не выделаешь. Выделаешь разве лишь тем, что перевоспитаешь себя, разовьешь себя к лучшему и поборешь дурные инстинкты своего характера: тогда и смех такого человека, весьма вероятно, мог бы перемениться к лучшему. Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете всю его подноготную. Даже бесспорно умный смех бывает иногда отвратителен. Смех требует прежде всего искренности, а где в людях искренность? Смех требует беззлобия, а люди всего чаще смеются злобно. Искренний и беззлобный смех — это веселость, а где в людях в наш век веселость, и умеют ли люди веселиться? (О веселости в наш век — это замечание Версилова, и я его запомнил.) Веселость человека — это самая выдающая человека черта, с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек как-нибудь очень искренно, и весь характер его вдруг окажется как на ладони. Только с самым высшим и с самым счастливым развитием человек умеет веселиться сообщительно, то есть неотразимо и добродушно. Я не про умственное его развитие говорю, а про характер, про целое человека. Итак: если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек — значит хороший человек. Примечайте притом все оттенки: надо, например, чтобы смех человека ни в каком случае не показался вам глупым, как бы ни был он весел и простодушен. Чуть заметите малейшую черту глуповатости в смехе — значит несомненно тот человек ограничен умом, хотя бы только и делал, что сыпал идеями. Если и не глуп его смех, но сам человек, рассмеявшись, стал вдруг почему-то для вас смешным, хотя бы даже немного, — то знайте, что в человеке том нет настоящего собственного достоинства, по крайней мере вполне. Или, наконец, если смех этот хоть и сообщителен, а все-таки почему-то вам покажется пошловатым, то знайте, что и натура того человека пошловата, и все благородное и возвышенное, что вы заметили в нем прежде, — или с умыслом напускное, или бессознательно заимствованное, и что этот человек непременно впоследствии изменится к худшему, займется «полезным», а благородные идеи отбросит без сожаления, как заблуждения и увлечения молодости.

Эту длинную тираду о смехе я помещаю здесь с умыслом, даже жертвуя течением рассказа, ибо считаю ее одним из серьезнейших выводов моих из жизни. И особенно рекомендую ее тем девушкам-невестам, которые уж и готовы выйти за избранного человека, но все еще приглядываются к нему с раздумьем и недоверчивостью и не решаются окончательно. И пусть не смеются над жалким подростком за то, что он суется с своими нравоучениями в брачное дело, в котором ни строчки не понимает. Но я понимаю лишь то, что смех есть самая верная проба души. Взгляните на ребенка: одни дети умеют смеяться в совершенстве хорошо — оттого-то они и обольстительны. Плачущий ребенок для меня отвратителен, а смеющийся и веселящийся — это луч из рая, это откровение из будущего, когда человек станет наконец так же чист и простодушен, как дитя. И вот что-то детское и до невероятности привлекательное мелькнуло и в мимолетном смехе этого старика. Я тотчас же подошел к нему.

Иногда перечитываешь книгу через 30+ лет, и то, что казалось великим открытием на первый раз, со второго вызывает неприятие, скепсис, даже отторжение. А бывает, что опыт всех твоих прошедших лет убедительно подтвердил блестящую правоту и мудрость великого писателя.

Думаю это стоит видеть всем. Поэтому тег политика не ставлю, дабы зацепило и те нежные души, которые укрылись в свой уютный нямамирок баном тега. Вот именно это и есть край, как по мне. И таких там миллионы. Картинка " в ожидании мира", так сказать. Рекомендую так же прослушать вчерашнего Арестовича у Шелеста. Вкратце: (1) ни одна причина войны не решена, (2) Украина погрузилась в настоящий фашизм, (3) значит это в лучшем случае перемирие года на два, потом Россия продолжит и добьёт, тк все разбегутся за время перемирия из такой Украины. Хотя конечно хотелось бы, чтобы такие как эта тётка остались бы в салорейхе. Они его олицетворение. На Львов, так на Львов. Дешевле видимо не отделаемся ( ох уж этот груз исторической ответственности)

PS. Тег политика поставили. Я пытался. Пикабу как может ограждает людей от реальности))

PPS. Ссылка на эфир о котором идёт речь выше https://www.youtube.com/live/S8ePx6tdCV8?si=QihukC3yCtUOGUsz

Он появился на фоне «серебряного века» — и моментально стал выделяться. Пока другие поэты страдали и философствовали, Северянин вышел на сцену… в цилиндре, с лилией в руках, и с абсолютной уверенностью в собственной гениальности. Он называл себя «властителем эха» — и даже это звучало не как хвастовство, а как стиль.

Северянин был не просто поэтом. Он был перформансом. Он играл роль самого себя — и это была яркая, сочная роль, в которой не было случайных деталей. Он читал стихи на эстраде, устраивал поэтические вечера, на которые шли как на концерт. Это было новое — поэзия как спектакль.

Но за внешней экстравагантностью была по-настоящему талантливая поэзия. Он умел соединить слова так, чтобы они искрились, переливались, будоражили. Северянин писал не о быте — он писал о мечте, о фантазии, о головокружении от самого факта жизни.

Для него не существовало «слишком много» — чем больше экзотики, аромата, звука, тем лучше. Абрикосы, ананасы, шипучее вино, рояли и бархат — всё это у него было не декором, а частью музыкальной природы стиха.

И он вовсе не был пустым «декоратором». В своих лучших строках Северянин улавливает то, что сложно выразить прямо: восторг жизни, хрупкость чувства, одиночество в толпе. Только делает это не шёпотом — а голосом на всю сцену.

Ознакомиться с произведениями данного автора можно в нашем издательстве «Целлюлоза».

Удивительно бестолковая книжка, неожиданно захватившая меня на последних ста страницах. Аннотация цепляющая - молодой журналист из Махачкалы случайно попадает на место зверского и жестокого убийства в далёком горном селении. Я, конечно, не ждала здесь увидеть в главном герое Микаэля Блумквиста, а в антураже - отзвуков холодной и пронизанной ветром Скандинавии (ладно, на самом деле ждала)

Но! Сколько же всего можно было вытащить из такой задумки! Дагестан, село, отрезанное от внешнего мира оползнем, суровый к чужакам народ, живущий по своим законам.

А на выходе ни-че-го. Ровным счётом.

Да ещё и приписка 18+ с извинениями автора - мол, не обижайтесь на мат, он тут нам весьма необходим для достоверности. Камон, то, что герои в целом оторваны от реальности, автора не смущает, и наличие мата не делает их более живыми.

Да и развязка разочаровала - я вот придумала финал интереснее, честно, но это уже совсем другая история...

Имя Крылова у большинства ассоциируется с баснями. Кажется, он был таким с самого начала — степенным, с бородой, чуть ироничным, чуть моралистичным. Но на самом деле путь Крылова в литературу был совсем не прямым.

Он начинал вовсе не как баснописец. Сначала писал комедии, пробовал себя в сатире, даже пытался выпускать собственный журнал. Он всегда стремился говорить о реальности — резкой, абсурдной, полной несправедливости. И постепенно понял, что самые острые вещи легче всего передавать в басне, где всё можно спрятать за маской зверей.

Басня для Крылова была не жанром, а способом взгляда на мир. Лиса у него — не просто лиса, а символ хитрости. Осёл — это не просто осёл, а воплощение глупой самоуверенности. Волк — жадности и насилия. Но при этом ни один герой у него не картонный. В каждом — черты настоящего человека, живого, со своими слабостями и привычками.

Что особенно ценно — Крылов писал не в стол. Он хотел, чтобы его читали все. Его басни публиковались, заучивались, расходились по рукам. И не только потому, что они были «поучительные», а потому что были узнаваемые. Каждая басня — это словно эпизод из жизни: чиновники, которые не могут сдвинуть телегу (а она ведь общая!), льстецы, которые хвалят друг друга, чтобы самим блестеть, гордецы, у которых за спиной пустота.

И что удивительно — ничего не изменилось. Мы читаем Крылова и видим себя, своих коллег, начальство, соседей, друзей. Его басни не стареют, потому что он писал не про эпоху, а про человеческую природу.

Крылов знал цену слову. Он мог уместить характер, ситуацию и мораль в десяти строках — и всё это запомнится на всю жизнь. Он писал кратко, ёмко и в цель. И потому стал частью русского языка: его цитируют, не называя имени. Просто говорят: «А вы, друзья, как ни садитесь…», — и всем всё понятно.

Ознакомиться с произведениями данного автора можно в нашем издательстве «Целлюлоза».