Прапорщик contra Эйнштейн

В 1915 - 1916 годах, примерно, Эйнштейн опубликовал свои знаменитые уравнения, по его мнению, описывающие физическое состояние Вселенной.

Вселенная стационарна! – гласил вердикт Эйнштейна.

В это время в военной авиации Российской Империи служил прапорщиком выпускник физ-мат факультета Петербургского университета. Занимался авиаразведкой, летал на бомбардировки. Стал Георгиевским кавалером и кавалером ордена Св. Владимира. В 1917 году основал завод Авиаприбор (существует до сих пор, нынешнее название «Корпорация «Фазотрон»).

В 1922 году бывший прапорщик обратил свой интерес на уравнения Эйнштейна. И опубликовал свой вариант решения этих уравнений, из которого следовало, что Вселенная не стационарна, а расширяется, причем с ускорением. Это позже другие, на основании этих решений, сформулировали и теорию Большого взрыва, и теорию пульсации Вселенной. А тогда, в 1922, публикация возмутила Эйнштейна и он вступил с автором в дискуссию. Через несколько месяцев гений признал свою ошибку.

Оппонент Эйнштейна не продолжил изучать Вселенную. Его отвлекли иные, насущные прикладные проблемы в интересах молодого государства. Много преподавал, занимался разработкой математических методик в области геофизики, расчетом моделей многоэлектронных атомов. В 1924 г. возглавил Главную геофизическую обсерваторию.

В 1925 году, в возрасте 37 лет, умер от скоротечного тифа.

Ардити, аванти!!

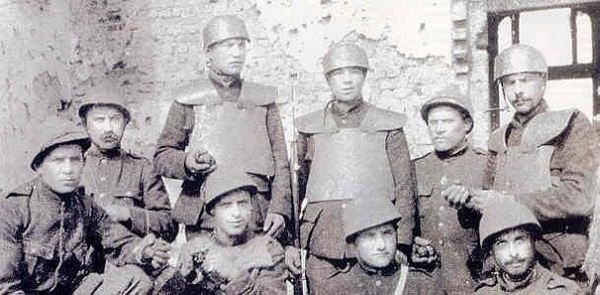

Это не статуя высокомерного средневекового кондотьера (хотя монументальности не занимать) и не фотография современного веселого реконструктора исторического фехтования (хотя в железе по самые брови). Имею честь представить - "ардито" (ardito - итал: храбрец, с отчетливым оттенком безбашенности), боец штурмового подразделения вооруженных сил Королевства Италии времен Первой мировой войны.

Подробнее о них (англоязычный текст): http://www.worldwar1.com/itafront/arditi.htm

История отрядов "ардити" (arditi, мн. ч.), ставших в Италии 1917-18 гг. героями эпических историй и любимцами официальной военной пропаганды, начиналась (как и боевой путь очень многих сил специальных операций всех времен и народов) с инициативы полевых командиров и извечной привычки природных храбрецов (хищников, охотников - как вам будет угодно) собираться в ватаги.

В 1916 г. официальное название "Военных ардити" (Militare arditi) и постоянный статус получили команды добровольцев, создававшиеся в итальянских фронтовых частях для того, чтобы идти под огнем врага на острие атаки, проделывать проходы в проволочных заграждениях и первыми врываться на позиции австрийцев, забрасывая их гранатами, оглашая устрашающими воплями и прыгая в окопы с кинжалами наголо. К разведке "ардити" также привлекались, но не дублировали команды фронтовых разведчиков. "Разведчик - змея, ардити - дракон" - поговаривали солдаты, нашедшие по-итальянски живописное сравнение.

Вполне очевидно, вскоре появился инициативный боевой офицер с репутацией отчаянного смельчака, которому пришла резонная идея выделить отряды "ардити" в особый род штурмовой пехоты. А заодно и разбавить их саперами. Взрывать "ардити" приходилось очень часто, и нередко вместе с австрийскими укреплениями взлетали в воздух сами смельчаки, так что нужны были профессионалы в этой области.

Вот - этот офицер, "отец ардити" полковник Джузеппе Басси (Giuseppe Bassi), внук и тезка одного из соратников Гарибальди, что для карьеры в Италии немаловажно:

В 1917 г. 33-летнему Басси, тогда еще майору, удалось добиться согласия командования на создание регулярных Штурмовых подразделений "ардити" (Reparti d’assalto), ловко использовав аргумент "догнать и перегнать противника". "Сеньоры, у германцев есть их ужасные Sturmtruppen, и разведка доносит, что австрияки формируют что-то подобное, а у нас ничего нет, Мамма-Миа, как же это возможно?!"

Итальянский генералитет в данном случае показал себя с вполне адекватной стороны, и в том же году на фронте в Северной Италии на поля сражений вышли более двух десятков (данные рознятся - 22, 23 или 27; в теории - по одному на корпус) отрядов "ардити", увешанных взрывчаткой, устрашающего вида ножами и в броне железной:

Подразделения "ардити" могли насчитывать до 30 офицеров (но не менее 13 штатных офицерских должностей) и от 350 до 700 бойцов (по штатам, которые, впрочем, редко соблюдаются не только в Италии - около 400 штыков) каждое. Они имели примерно батальонную структуру. Рота "ардити", которых могло быть в отряде от одной до четырех, состояла из нескольких (до четырех) штурмовых взводов (Plotone d'Attacco), взвода специалистов (Plotone Specialisti) с двумя ручными пулеметами, саперным отделением и отделением связи, и - не всегда - взвода огнеметчиков (Plotone Lanciafiamme). Отряду должна была придаваться "рота оружия" (Compagnia Complementi), вооруженная двумя станковыми или ручными пулеметами и двумя траншейными бомбометами, нередко - за счет обычного грешного пехотного полка, на фронте которого действовали штурмовики.

В основном "ардити" формировались из военнослужащих элитной легкой пехоты - берсальеров и альпийских стрелков, а также из саперов.

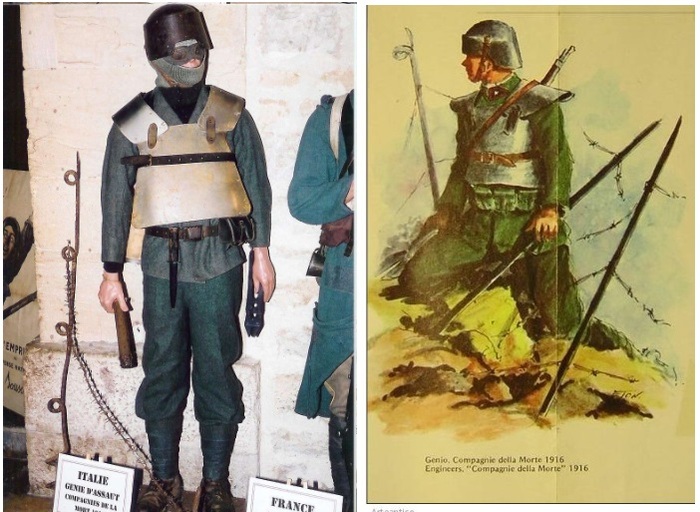

Главной "фишкой" снаряжения "ардити" была траншейная броня модели Фарина, якобы не пробивавшаяся 6,5 мм пулей винтовки "Манлихер-Каркано". На самом деле эти панцири выпускались различными производителями и в разных модификациях, толщину имели неодинаковую и очень даже часто не держали пулю.

Облегченная и основная модели брони Фарина из коллекции Музея инфантерии (?) в Риме:

К "легкой" броне полагался стандартный адриановский стальной шлем, ставший чуть ли не символом Первой мировой, а вот "полный комплект" дополняла штурмовая каска... Обратите внимание на толщину забрала - его, похоже, реально никакая пуля не возьмет!

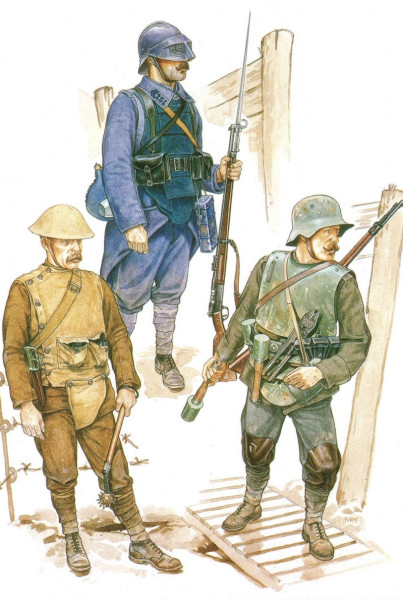

Свои варианты траншейной брони были у нескольких стран-участниц Первой мировой...

Вот, например, французы, германцы и британец в этих внуках кирас - дедушках бронежилетов:

...Но только итальянское изделие настолько напоминало средневековые аналоги!

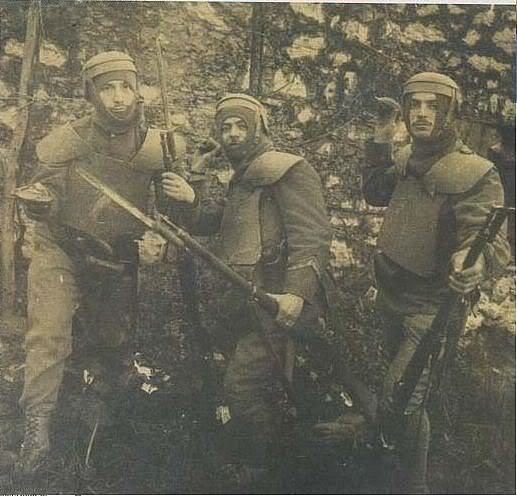

"Ардити" с броневыми щитами:

Разумеется, "ардити" не всегда ходили в атаку в этих громоздких железяках. Их основной ударной силой были гранатометчики и саперы-взрывники. В стандартную экипировку бойца входило до двенадцати (а реально - сколько влезет!) ручных гранат в сумке, на поясе и в карманах, при чем активно применялись самодельные и трофейные образцы. Кроме того, за каждым взводом "ардити", сгибаясь под тяжестью своего смертоносного груза, ковыляли в атаку подносчики боеприпасов с 150-ми запасными гранатами в "фабричной расфасовке".

Каждому "ардити", от командира отряда до повара, полагался боевой кинжал, ставший вторым после брони, а, быть может, и первым "фетишем" этого рода оружия.

Кинжал в зубах - классическая "стойка" "ардити" в память о битве при реке Пьяве в 1918 г., где бойцы этих отрядов, атакуя австрийцев, бросились вплавь на другой берег, держа оружие над головами и клинки в зубах... Без брони, ясное дело.

Изображение кинжала и вензель короля Италии Виктора Эммануила III стали эмблемой этого рода оружия. Якобы такая нашивка носилась "ардити" на левом рукаве, но по фотоматериалам это не прослеживается.

Кстати, итальянские фашисты Муссолини позднее позаимствовали зловещее приветствие высоко выкинутыми вверх ножами именно из обихода "ардити"...

Стрелковое оружие было представлено в основном облегченными карабинами Truppi speciali ("Специальных войск") системы Манлихера-Каркано, изначально предназначавшимися для артиллеристов, военных инженеров и т.п., а также различными пистолетами и револьверами.

На этой фотографии трое "ардити" вооружены обычными пехотными винтовками Манлихер-Каркано обр. 1891 г.:

На каждый штурмовой взвод полагалось по два 9-мм пистолет-пулемета Villar Perosa (на фото - модель 1918 г.):

...А на этой фотографии бедолага в своих неудобных доспехах пытается управиться с траншейным бомбометом:

Весьма специфическим элементом снаряжения "ардити" были резаки для колючей проволоки на длинной рукоятке, к которым мог крепиться и штык, превращая этот инструмент в смертоносную пику:

Отбоя в добровольцах для "ардити" поначалу не было... Смельчаки со всей Итальянской армии наперебой просили о переводе в ряды "отважнейших из храбрых", несмотря на огромные потери в этих штурмовых отрядах, буквально выныривавших перед передним краем противника из дыма разрывов артподготовки (стараясь следовать сразу за огневым барражем, "ардити" часто "огребали" и от собственной артиллерии) и бросавшихся на колючую проволоку и пулеметы (задавить пулеметные точки противника - специализация "ардити").

Захватив плацдарм в позициях противника, "ардити" должны были удерживать его до подхода атакующих итальянских частей... А если таковые полегли под огнем и не сумели ворваться - держаться не менее 24 часов, чтобы сделать возможным успех дальнейших атак. Так было записано в их уставе! Учитывая это обстоятельство, девиз "ардити" - "O la vittoria, o tutti accoppati" ("Все вместе к победе или к смерти") не кажется преувеличением, даже учитывая итальянскую страсть к красочным эффектам...

Постоянное балансирование на грани смерти могло настроить на этакий мрачно-патетический убийственный лад даже жизнелюбивого и незлобивого итальянца...

Кстати, в 1918 г., когда добровольцы на героический убой в частях стали заканчиваться, командиры начали принудительно направлять в "ардити" наиболее неуправляемых и агрессивных солдат, создававших им проблемы. Как изменился после этого личный состав итальянских "штурмовиков" - объяснять излишне. Достаточно отметить, что австрийцы на завершающем этапе войны практически перестали сдаваться "макаронникам в железе" и, в свою очередь, прекратили брать "ардити" в плен.

Какие бы расхожие оценки (не всегда верные) не заслужил итальянский солдат, "ардити" умели наводить шороху на австрийских позициях!

Полное боевое снаряжение "ардити" из собрания Музея армии в Париже и художественное изображение бойца этих подразделений:

Эмблемы "ардити" и итальянская открытка времен Первой мировой войны: "Все девушки любят "ардити"... Особенно их любила безжалостная "солдатская невеста" со стальной косой из крупповской стали...

"Десять заповедей ардити". Достаточно цветистый литературный текст, сочиненный генералом Франческо Саверио Грациоли:

1. Ардити! Ваше имя означает храбрость, силу и верность; ваша миссия — победа любой ценой. С гордостью показывайте всему миру, что никто не может сопротивляться Итальянскому солдату. Думайте о ценностях, которые вы защищаете с помощью вашей доблести: свобода ваших семей, красота вашей страны, богатства вашей нации. Это даст вам неукротимую силу.

2. Для победы важны не численность и вооружение: прежде всего дисциплина и смелость являются ценностями души. Дисциплина является самой красивой и самой высокой моральной силой; смелость — холодная, твёрдая, покажет врагу ваше превосходство всегда и везде.

3. Победа лежит за последней вражеской траншеей, в тылу; чтобы достичь её, используйте насилие и ум и не беспокойтесь, если в ходе нападения враг остаётся вне вашей досягаемости. Если враг окружает вас, окружайте врага.

4. Всегда пробуйте охватить то, что происходит на поле сражения, и стремитесь помочь товарищам в опасности. Когда вы чувствуете, что ситуация рискованна, бросайтесь вперёд снова и снова.

5. Нападая, используйте ваши ручные гранаты и кинжал — истинное оружие каждого ардити. Когда вы отвоевали местность, используйте вашу винтовку и ваш пулемёт. Защищайте ваше оружие, если хотите, чтобы оно защитило вас. Опережайте нападение врага нападением с использованием пулемётов. Тогда вы увидите, что вражеская атака слабеет и враг падает как подкошенная пшеница.

6. Если вы вышли врагу в тыл, приведите его в ужас и смятение; там один храбрый человек лучше ста трусов, итальянский ардити лучше тысячи вражеских солдат.

7. Вселите страх вашему врагу, заранее зная по опыту, что вы — ваше лучшее оружие; будьте уверены в себе, чтобы продлить вашу славу. Будьте свирепы по отношению к врагу, который стоит перед вами. Будьте великодушны по отношению к поверженному врагу.

8. Если вы ранены или отстали от своих, ваша обязанность — передать новости вашему подразделению и попробовать добраться до ваших товарищей любой ценой.

9. Не стремитесь ни к какой другой награде, кроме улыбок красивых итальянских женщин, которых вы с храбростью защищаете. Они покроют вас цветами и будут дарить вам поцелуи, когда вы вернётесь с победой, гордясь своим мужеством, возлюбленным сыном великой Италии.

10. Вперёд в сражение! Вы — лучший пример гения наших людей! Все страна смотрит на вас во время вашей смелой атаки.

Подразделения "ардити" Первой мировой были расформированы в 1920 г. Подобно многим ветеранам сил специальных операций иных стран и эпох, не все итальянские штурмовики нашли гармонию в мирной жизни. Среди боевых формирований политических радикалов - фашистов, анархистов, левых социалистов, борьба между которыми захлестнула Италию, а также в отрядах итальянских коммунистов, было немало бывших "ардити"; символику и название этих прославленных бойцов все они активно эксплуатировали...

Интересно, успевали ли узнать друг-друга вчерашние боевые братья из траншей под Капоретто и на реке Пьяве, сталкиваясь лицом к лицу в кровавых уличных схватках за то, кому владеть Италией?..

Эмблема "Народных ардити" (Аrditi del popolo) - антифашистских отрядов левых сил Италии, созданных в 1921 г.:

Весьма неожиданно встретить "мертвую голову" среди символики антифашистов? Не будем забывать, это один из символов анархистского движения.

К слову сказать, в составе Королевского военно-морского флота Италии также были сформированы отряды "Морских ардити" (Arditi nuotatori). Если накопаю материала по ним - обещаюсь отписаться.

__________________________________________________________Михаил Кожемякин.

Белая пятница

Сегодня речь пойдёт про простой итало-австрийский способ похоронить кучу народа на горных склонах. В общем, как поют какие-то малоизвестные шведы — here on the alpine slope where I did my final stand I shall remain. Белая Пятница.

Никогда не берите итальянцев в союзники — гласит немецкая поговорка. Или не гласит, но сути это не меняет — начав Первую Мировую членом Тройственного Союза, вступила в боевые действия Италия на стороне Антанты, образовав свой собственный и довольно необычный фронт — альпийский. Линия которого проходила, как неожиданно, в Альпах, примерно по границе итальянских и австрийских владений.

Осенняя погода в 1916 году на севере Италии как-то особенно не задалась — снег пошёл уже с сентября, а всего за период с начала осени до конца года наблюдали 92 снегопада, а температуры иногда доходили до -40 градусов.

Начиная с декабря снег идёт уже почти непрерывно, и 13 декабря его высота на отметке выше 1000 метров над уровнем моря становится критической — там лежит порядка двух метров свежего снега. Но тут с юга приходят ещё более тёплые воздушные массы, вызывая дожди, которые в свою очередь всё сильнее уплотняют лежащий на склонах снег — уже чувствуете, к чему идёт наша история?

Казармы австро-венгерских частей были построены на вершине Гран-Пос-делла-Мармолада на высоте около 3350 метров над уровнем моря в августе для 1-го батальона III Императорского стрелкового полка. Их расположили так, чтобы максимально защитить от итальянцев, обеспечив оборону вершины Мармолады: ни прямой огонь, ни миномёты не могли до австрийской позиции добраться. Место было выбрано просто идеально, а от 8ми до 12ти метров снега на склоне над казармами добавляли ситуации лишь колорита. А оборванные телефонные провода — покоя и уединения.

И зря капитан Рудольф Шмид писал начальству о необходимости передислокации подразделения — его не послушали. А в половине шестого утра 13 декабря случилось то, что случилось: порядка 200 тыс. тонн снега и льда понеслись с горных склонов вниз, буквально сметя австрийскую казарму — тела 270 человек так и не нашли. Есть версия, что сход лавины спровоцировали злые итальянские солдаты, и это могло бы походить на правду, если бы не лавина, накрывшая за несколько часов до этого 7й Альпийский полк итальянцев в Валь-Чампи д'Арей в их собственных казармах. Или лавина в Валлон-Тофане, которая около 6 часов вечера обрушилась на 3-ю батарею 1-го горного артиллерийского полка, и убившая 100 итальянских солдат. Или сход снега в половине десятого вечера в Пьеве-ди-Ливиналлонго, где в казармах погибло 33 солдата 694-й Центурии.

Горы не разбирались в цветах флагов воюющих сторон, обрушивая лавины, как на итальянские, так и на австрийские позиции. Всего в том декабре считаются погибшими до 10 тыс. человек по обе стороны линии фронта. Вся эта история в англоязычной литературе именуется Белой Пятницей. Итальянцы же зовут этот день — Чёрной Санта-Лючией (Santa Lucia nera), в честь того, что все события проиходили именно в День Святой Лючии.

"Серранос" на Мировой войне

"Серрано" - коллективное имя португальского солдата, по аналогии с британским "томми", французским "пуалю" и немецким "гансом". Форма множественного числа - "серранос".

Так их запомнили на Западном фронте Первой мировой, где они сражались в 1917-18 гг. на стороне Антанты - сражались не хуже других и, наверное, сами не понимая ради чего и из-за чего.

Краткая история участия Португалии в Первой мировой войне легко доступна любому, имеющему доступ к "всемирной паутине" и несколько минут досуга. - ЗДЕСЬ.

Однако для многих сам факт того, что португальские солдаты сражались на Великой войне до сих пор является откровением, и на их памяти плотным слоем лежит пыль забвения. Так из-за чего же бедолаги-"серранос" отправились на Мировую войну?

Накануне "рокового года Европы" - 1914-го - Португалия была одной из наиболее слаборазвитых аграрных европейских стран. Ее вооруженные силы, для которых серьезной финансовой проблемой стал даже переход с яркой формы XIX в. на хаки (в португальском исполнении - серо-голубого цвета), могли гордиться разве что многовековыми традициями.

Португальская армия в начале ХХ в.

В память от гордого средневекового прошлого Португалия (республика с 1910 г.) унаследовала существенно сократившиеся колониальные владения (Мозамбик, Ангола и Гвинея-Бисау в Африке, плюс кое-что по мелочи в Индии, Океании и на затерянных в Тихом и Индийском океанах островах) и тесные (даже слишком) экономические и политические связи с Великобританией.

Португалия под явным нажимом британской дипломатии вступила в кровавую игру великих держав, где ей светило положение не выше третьестепенной фигуры, а ее доблестные "серранос" вообще шли за разменные пешки.

Реально сыграть стратегическую роль этот новый союзник Антанты мог только в Африке, где португальские колонии Ангола и Мозамбик очень удобно фланкировали германские владения в Юго-Западной и Юго-Восточной Африке. Между прочим, разжигаемые германской агентурой пограничные племенные конфликты начались там уже с 1914 г., когда Португалия под давлением Лондона перерезала сражающимся германским колониям снабжение. Туда накануне вступления в войну португальцами было переброшено подкрепление численностью более 3 000 штыков.

Полный разрыв с Германией наступил 23 февраля 1916 г., когда по требованию все той же Великобритании португальское правительство интернировало в своих портах около четырех десятков германских и австро-венгерских судов "с грузами, командой и всем инвентарем".

9 марта того же года последовало взаимное объявление войны между Португалией и Германией (немцы первые начали!!), а 15 марта аналогичный "обмен любезностями" состоялся у Лиссабона с Веной. С остальными державами Центрального блока, Османской империей и Болгарией, португальцы регулярных дипломатических сношений не поддерживали, так что, можно считать, состояние войны возникло de facto.

"Мяска, мяска пушечного, свеженького, португальского на Западный фронт!" - плотоядно возопила Антанта.

"А что, чем мы хуже других?" - ответила Португалия и "воззвала к своим храбрым сынам".

"Есть!" - взяли под козырек "серранос" (у армии в таких случаях нет выбора, если у нее он бывает вообще) и засобирались на Великую войну. Первую европейскую войну Португалии (гражданские не в счет, их-то как раз было в достатке) со времен Наполеоновских.

Запрос на участие португальских войск в общеевропейской мясорубке формально поступил от Британской короны (от кого же еще?!) 15 июля 1916 г., и 22 июля на него последовал отнюдь не формальный ответ: Португалия обязалась сформировать для фронта Португальский экспедиционный корпус (Corpo Expedicionário Português) в составе трех пехотных дивизий и самостоятельного артиллерийского соединения.

7 августа национальный парламент утвердил штаты корпуса - 55 тыс. штыков пехоты и тысяча артиллеристов, которые следовало укомплектовать частично кадровыми военнослужащими, частично - призванными в строй резервистами и отправлять во Францию по мере готовности - партиями по 4-5 тыс. военнослужащих.

Первым командующим корпусом был назначен генерал Жозе Нортон де Матуш (José Norton de Matos), о котором современники свидетельствуют: это был довольно мягкий для кадрового военного человек, искренне любивший своих солдат и заботившийся о них, неплохой военный администратор, но как командир зачастую испытывавший "дефицит решимости".

По всей Португалии закипела мобилизационная и военно-учебная работа.

"Серранос", в абсолютном большинстве - простые крестьянские парни, поднимались от повседневного нелегкого труда, второпях прощались (многие - навсегда) и браво маршировали в казармы. От дьявольской канонады мировой войны, перемалывавшей где-то дивизию за дивизией, в тихую провинциальную Португалию долетали только неясные отголоски. Многим португальским военным предстоящее "путешествие во Францию" представлялось едва ли не развлечением...

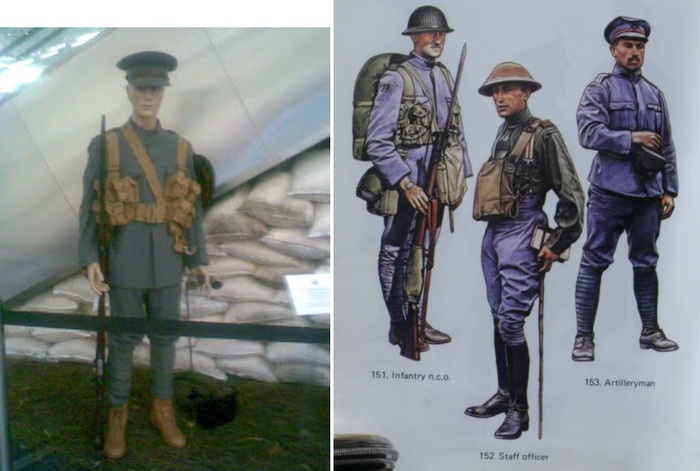

К вопросу о снаряге. Надо отдать должное британцам: они честно обеспечили нового союзника адекватным своему времени снаряжением и вооружением. Португальские пехотинцы отправились в траншеи Западного фронта вооруженные британскими винтовками "Ли-Энфилд", в британской "полевой сбруе" поверх собственного серо-голубого обмундирования и в знаменитых стальных шлемах, известных как "тазиках для бритья":

В 1916 г. Португалия начала производить и собственные каски довольно необычной формы - с ребристым корпусом:

В полевых лагерях "серранос" осваивали такие новинки, как ручные пулеметы "Льюис", о которых бедная армия Португалии раньше могла только мечтать:

Кстати, первые же бои показали, что пулеметчики из португальцев превосходные!

Согласно подписанной 3 января 1917 г. португальско-британской конвенции, Португальский корпус поступал в оперативное подчинение Британских экспедиционных сил. Забегая вперед отметим, что он был включен в состав Первой британской армии.

7 января 1917 г., по просьбе французского правительства, учетшего насущные нужды прожорливого Западного фронта, дополнительно к Португальскому экспедиционному корпусу для отправки на войну в Португалии был сформирован также Отдельный корпус тяжелой артиллерии (Corpo de Artilharia Pesada Independente), штатным составом 25 батарей.

В феврале 1917 г. первые контингенты португальских войск стали прибывать морем во французский порт Брест.

Наскоро сходив в положенное на берегу увольнение и попробовав французского вина и доступных ласк портовых французских красоток, "серранос" грузились в поезда, уносившие их в прифронтовые базовые лагеря.

Путь к фронту завершался пешим маршем непосредственно на позиции, во время которого наивным парням с Пиренеев наконец начинало открываться подлинное омерзительное лицо мировой войны...

Первые португальские солдаты черпнули зловонной окопной грязи переднего края своими ботинками 4 апреля 1917 г., и тогда же первый из них был сражен пулей германского снайпера. Рядовой Антонио Гонсалвеш Курадо (кстати, не крестьянин, а студент-доброволец) стал первым португальцем, убитым на Западном фронте. История еще со времен Троянской войны часто сохраняет имена павших первыми, чтобы забыть о тысячах последовавших за ними во тьму...

К 30 мая на позициях была развернута первая португальская бригада, к 10 июля - Первая дивизия корпуса, начали прибывать части Второй дивизии.

Поначалу прибытие на фронт "смешной армии" вызвало у противостоявших португальцам германских войск типично тевтонское высокомерное презрение. Однако все попытки наскоком сбить португальцев с позиций в июне-июле стабильно заканчивались тем, что "гансы" крепко получали от "серранос" по зубам, а затем еще под зад: португальцы успешно отбивали все немецкие атаки и пылко контратаковали отступающего неприятеля.

Испробовав португальские войска в бою, германцы стали подходить к своему новому противнику серьезнее, и в августе-сентябре 1917 г. были предприняты несколько атак "в строгих правилах искусства" - с сильной артподготовкой и идущими на острие удара батальонами Stosstruppen (специальных штурмовых частей). После ожесточенных боев португальцы отразили их все, и в газетах далекого Лиссабона с восторгом заговорили о первых героях войны - молодых лейтенантах, поднявших роту в решающую контратаку, захвативших пленных, сразивших в рукопашной схватке в траншее немецкого командира штурмовой группы... Надо сказать, что честолюбивые отважные юные офицеры в этот период сумели стать героями и для своих солдат, вплоть до того, что первую линию обороны на португальском окопном жаргоне стали именовать "позицией младших лейтенантов".

Осенью 1917 г. численность португальских войск во Франции достигла почти 60 тыс. чел. В составе Португальского корпуса действовали две полноценные пехотные дивизии, каждая по три бригады (в бригаде - четыре пех. батальона и 75-мм мортирная/минометная батарея) плюс части дивизионного подчинения (одинаковые в обеих дивизиях) - три артдивизиона, три пулеметных батальона, три 152-мм мортирных батареи, три инженерно-саперные роты, тяжелая мортирная батарея, кавэскадрон, телеграфная рота и автомобильный батальон. В корпусном подчинении находились батальон мотоциклистов, инженерный батальон и службы тыла, а португальский железнодорожный батальон и артиллерийское соединение из десяти тяжелых гаубичных батарей перешли в распоряжение британского командования.

5 ноября командовании Португальского корпуса доложило о полном принятии ответственности за "Португальский сектор" фронта - 18-километровую (на 6 км. больше, чем планировалось) полосу передовой и три эшелона обороны.

Однако главные испытания для Португальского корпуса были еще впереди.

Французская зима кажется мягкой и малоснежной только из окна уютного номера в отеле. А в промерзших траншеях и сырых блиндажах несчастные "серранос" тряслись от холода в своих "демисезонных" шинельках и фуражках. Им, выросшим в теплой приморской стране, довелось испытать все тяготы окопной жизни на Западном фронте. К весне 1918 г. потери в личном составе Португальского корпуса достигли 18% - подавляющее большинство из них от простудных заболеваний и даже обморожений. Как выяснилось, многие португальские солдаты просто не владели элементарными навыками профилактики переохлаждение в полевых условиях.

Как результат, начал катастрофически быстро падать боевой дух "серранос", у которых и до этого-то было туго с мотивацией: разве что показать, что они солдаты не хуже других... Были зафиксированы многочисленные случаи неповиновения приказам, когда солдаты не желали выходить из блиндажей на дежурство, и даже целые подразделения отказывались возвращаться с кратковременного отдыха под крышей на передовую.

Португальские офицеры, сами жестоко страдавшие от холода, проявляли в таких случаях удивительное терпение, прибегая к дисциплинарным взысканиям лишь в крайних случаях и даже "покрывая" своих подчиненных перед британцами. В принципе, это феномен характерный для многих армий малых стран, где "соседские" отношения между офицерами и солдатами, даже несмотря на сословные и классовые различия, нередко дублируют служебные...

Впрочем, несмотря на свое тяжелое положение, португальцы сумели удержать занимаемые позиции, отразить мартовское немецкое наступление (при этом 4-й батальон вернул свои утраченные траншеи штыковой контратакой) и провести несколько успешных диверсий против обороны противника.

С наступлением весны усталость в португальских частях стала сказываться еще сильнее, тем более, в отличие от французов и британцев, невезучим "серранос" было нечего рассчитывать на отпуск с позиций. Замена или пополнение из Португалии не прибывали, хотя там в готовности стояла Третья пехотная дивизия. С вступлением в войну США британские корабли были заняты перевозкой американских войск, и о "каких-то там чесночных португальцах" попросту забыли.

Кульминацией недовольства "серранос" стал мятеж в имевшем до сих пор отличную боевую репутацию 4-м батальоне.

После этого командование было вынуждено снять с позиций Первую португальскую дивизию и отвести ее в тыл на отдых. Вторая дивизия, которая еще через силу держалась, была влита в состав Одиннадцатого британского корпуса. Командир корпуса генерал Ричард Хакинг (Richard Haking), толковый командующий, немедленно лично проинспектировал приданные ему иностранные войска и пришел к обидному для португальцев, но объективному выводу: "Эти оборванцы никуда не годятся! Их надо менять. (These beggars are no good! To be replaced.)"

Cэр Ричард Хакинг с представителями генералитета Португалии; не совсем ясно, довольны ли стороны межсоюзническими отношениями, но все вежливо улыбаются

Отвод Второй португальской дивизии в тыл был запланирован на 9 апреля. Но ему так и не суждено было состояться. 9 апреля 1918 г. началось мощное германское наступление, вошедшее в историю Первой мировой войны как битва на Лисе.

С рассветом до 1 700 стволов германской артиллерии принялись изрыгать огонь и смерть на позиции британского Одиннадцатого корпуса. Два часа тяжелые снаряды перепахивали оборону португальцев, которые могли огрызаться огнем только 88 орудий. А затем на прорыв двинулись восемь германских дивизий... Справедливости ради надо заметить, что только четыре из них были полноценными пехотными, три - резервными и одна - "эрзац" (к последнему году войны завелись в армии кайзера и такие!). Но с деморализованных войной и оглушенных канонадой "серранос", которых наступавшие превосходили по численности в пять раз, хватило и этого.

Кое где немецкие штурмовые батальоны легко преодолели оборону, в других местах португальские части оказали отчаянное сопротивление... Португальские батареи мужественно продолжали вести огонь до тех пор, пока германская пехота не ворвалась на их позиции... Командир 5-й португальской бригады полковник Мануэль Мартинш (Manuel Martins) погиб с винтовкой в руках, защищая свой КП...

Общей картины боя это не изменило: за четыре часа сражения Вторая португальская дивизия перестала существовать как боевая сила.

Ее остатки в полном беспорядке отступили за фронт британских частей.

Потери составили 327 офицеров и 7 028 нижних чинов, то есть 35% от ее состава. Показательно, что из этой печальной статистики убиты были всего около 400 чел, а в плену оказались более 6 тыс. португальских бойцов. То есть фактически имела место массовая сдача в плен совершенно утративших волю к борьба "серранос", чего с ними ранее не случалось.

Германская пропаганда с удовольствием ухватилась за выигрышную тему, тиражируя фотографии подавленных и измотанных португальских пленных:

При этом прорыв тех же самых восьми германских дивизий вскоре успешно "захлопнули" всего две британские. Расклад по-любому неутешительный для уязвимой пиренейской гордости португальцев ...

Хотя обвинять в этом простых "серранос", доведенных войной до крайней степени усталости и отчаяния, никак не приходится.

Как всегда бывает в таких случаях, официальная Португалия на фоне поражения нашла отдушину в прославлении индивидуального героизма.

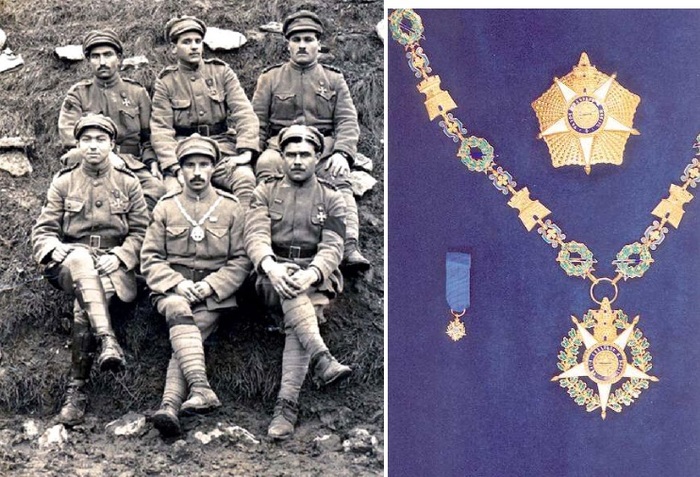

Вот, например, простой крестьянский парень Анибал Аугушту Мильяиш (Aníbal Augusto Milhais), кадровый солдат 1915 г. призыва, пулеметчик.

Со своим верным "Льюисом" Анибал прикрывал отход роты так умело, что германским "штурмтруперам" (а это были смелые и тертые ребята, испытанные бойцы) показалось, что они имеют дело с целым взводом.

Сумев уйти от преследования, легко раненный, он три дня скитался по нейтральной полосе, утоляя жажду водой из луж и периодически вступая в бой с германскими патрулями.

На третий день немецкий отряд загнал совсем уже обессиленного Анибала в болото, где, кроме него, барахтался оторвавшийся от своего разведывательного дозора офицер шотландского полка. Вдвоем они сумели выбраться из топи и выйти к своим, где шотландец с гордостью представил командованию португальского "солдата, который стоит тысячи".

Под этим несколько хвастливым прозвищем скромный пулеметчик и вошел в военную историю Португалии... строевым шагом!

Анибал Аугушту Мильяиш (средний в первом ряду) среди других португальских солдат, награжденных за сражение на Лисе; и его награда - высокий португальский Орден Башни и Меча (и французским Почетным легионом был отмечен!)

Однако для высших военных чинов Португалии, в отличие от газетчиков и общественности, поражение Второй дивизии было бесспорным и бесспорно унизительным.

Последовал неизбежный поиск виноватых, приведший к смене командующего остатками Португальского корпуса. Команду над ним (не в лучшем состоянии) принял опытный генерал Томаш Антониу Гарсиа Розаду (Tomás António Garcia Rosado), который вступил в должность 25 августа 1918 г.

Следующие несколько месяцев войны стали для "серранос" странной смесью долгожданного отдыха и позора. Британское командование отвело их в тыл, где применяло как "негодные для фронта части" для инженерно-строительных работ и охраны коммуникаций.

Первая дивизия в прежнем составе еще успела в июне 1918 г. совершить краткий "выезд" на фронт в качестве временной подмены при смене одной из британских дивизий другой.

В сентябре генерал Розаду энергично взялся за переформирование Португальского корпуса с целью вернуть ему боеспособность. Из наиболее проверенных частей он планировал создать три пехотные бригады по три батальона каждая.

В октябре 1918 г. первые четыре батальона были готовы. Им довелось принять участие в завершающей стадии решающего "Стодневного наступления" войск Антанты, принудившего Германию к капитуляции.

В последний раз в Первой мировой войне "серранос" дрались 11 ноября 1918 г. в Бельгии, атакуя отступающие германские части при переправе через реку Шельда.

А потом наступил мир.

В Первой мировой войне Португалия потеряла 8 145 человек убитыми, 13 751 ранеными и 12 318 пленными или пропавшими без вести. Из этого числа на долю Португальского экспедиционного корпуса на Западном фронте приходится 2 160 погибших, 5 224 раненых и 6 678 пленных, остальные стали жертвами боевых действий в колониях и на море.

Во Франции в память об отважных и многострадальных "серранос", сражавшихся там на чужой войне, остались скромные солдатские каменные кресты на нескольких военных кладбищах и скупые строки признательности на граните военных мемориалов.

_____________________________________________________________________________Михаил Кожемякин.

Буря

Грязь, дождь, вода, земля, гофрированное железо, колючая проволока, тучи и шум. Мы здесь, в этом месте, в этой траншее, в нашем святилище, в нашем аду. Этот мир был грязью, дождем и спорадическими пулеметными и артиллерийскими обстрелами. Мы на передовой целыми днями, постоянно ели, спали, стояли, ворчали и избавлялись от вшей. Поле битвы было пустым, безлюдным. Все укрылись в своих лабиринтах оборонительных позиций, пытаясь остаться незамеченными, пытаясь остаться в живых.

Пошел снег: дождь сменился снежинками, падающими равномерно, затем быстро, плавно, а затем стремительно падающими с неба хлопьями, перерастая в все усиливающуюся метель. Далекие выстрелы орудий стихли, когда их расчеты укрылись в блиндажах и под брезентом. Ветер завыл, когда я поднял воротник шинели, защищая им горло. Когда я дышал, мой выдох превращался в облако пара, пока я стоял там. Остальные солдаты направились под землю, чтобы укрыться от метели; все, кто не был на дежурстве, быстро исчезли.

Метели, подобные этим, были естественным способом нарушить монотонность траншейной жизни. Хлопья снега мягко стучали о мой стальной шлем, а винтовка, как всегда, была у меня на правом плече. Было трудно что–то разглядеть, так как снег падал все сильнее. Я постоянно моргал, двигаясь вперед к стрелковой ступеньке траншеи. У меня возникло внезапное желание взобраться наверх и посмотреть на нейтральную полосу, хотя я знал, что не должен этого делать. Были строгие правила: не выглядывать из–за бруствера в дневное время, если не хочешь получить пулю между глаз. Но каким–то образом снежная буря все изменила. Она накрыла меня потоками снега, превратив все в белое. Я поднялся на стрелковую ступеньку, которая позволила мне видеть линию вражеских траншей.

Когда я выглянул наружу, снег начал покрывать пустынное промежуточное пространство воронок от снарядов четким, хрустящим белым слоем. Грязь и поваленные деревья покрылись инеем. Мертвая лошадь, пролежавшая месяцами на ничейной земле, вскоре была покрыта, освященная безжалостным снегопадом. Хлопья цеплялись за колючую проволоку и прижимались к днищу разбитого фургона, скрывая разрушения, нанесенные годами. Я почувствовал, что снова могу дышать. Воздух стал свежим и чистым, скрывая миазматическую вонь смерти и промышленной войны.

Технологическая мощь империй разрушила эту землю, уничтожила людей и свела их с ума. Но даже эти шрамы можно было бы прикрыть и залечить, потому что человек в окопе напротив мало чем отличается от меня. Это было похоже на борьбу с нашими соседями, друзьями, братьями. Начальству это нравилось; это позволяло оставлять нас разделенными, занятыми, злыми друг на друга вместо того, чтобы злиться на них. Они были в безопасности в своих синагогах, цитаделях «прогресса» и башнях из слоновой кости.

Я связан с этим местом, с этой землей зимой, весной, летом и осенью. Они не связаны. Это коммерческая элита, мафия, зацикленная исключительно на прибылях и убытках, оторванная от людей, которыми они хотят управлять. Большинство из них даже не родились в стране, которую я называю домом, и большинство из них не похожи на меня и не говорят на языке моего народа. Их предки не возделывали эту землю, не сажали урожай, не изнуряли себя тяжелым трудом, не любили пылко своих жен и не защищали свою страну своей кровью. Пришло время заменить их, прежде чем они заменят нас.

Эти мысли проносились у меня в голове, пока я смотрел вверх и на белое поле свежевыпавшего снега. Я сразу понял, что мои так называемые враги не в окопах напротив меня, а правят нами как тираны издалека. Я знал, что они относились к нам с презрением, независимо от того, какие заранее подготовленные благочестивые слова они произносили. Наши предки изменили землю, на которой они жили, и они, в свою очередь, сами изменились под ее влиянием.

Солдат напротив встал, безоружный, и пошел к нашим позициям. Недолго думая, я шагнул вперед и перелез через бруствер. Я оставил свою винтовку. Я пошел вперед. Буря утихла, тучи разошлись, и выглянуло солнце. Среди тающего снега и липкой грязи появились оттенки зелени; небо постепенно синело. Я встретил его на полпути. Он улыбнулся, и я пожал ему руку.

Автор Гуннар Альфредссон.

Как по вашему, а Толкин на самом деле видел Саурона и орков на полях первой мировой войны?

Толкин же сражался в первой мировой войне. И вот такой вопрос возник, он же творческая личность, с фантазиями, выходит он видел образ Саурона и орков на полях первой мировой войны, когда сражался с немцами?

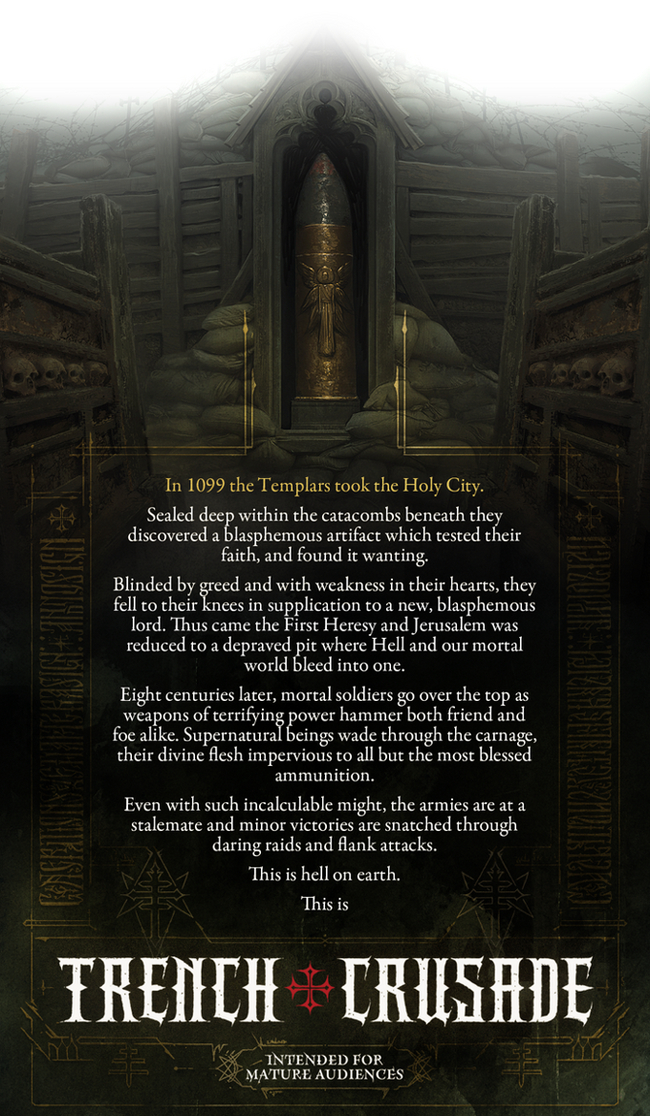

Trench Crusade: Начало

Итак, последние дни года и первый мой пост. На пикабу сижу года три, только два из которых зарегистрированный. Ну, с тех пор, как вк стало даже открывать противно. Планирую использовать просто как околоанонимный блог, выкладывать то, чем я занимаюсь, а выкладывать есть что.

Собственно, первый свой пост я хочу посвятить проекту, над которым планирую проработать январь (если позволит переезд в новую квартиру) и февраль.

В стране своего нынешнего проживания (не Россия) я активно участвую в жизни русскоязычного (и реже англоязычного) ролевого и варгеймерского комьюнити. И сейчас я занялся продвижением одного западного варгейма-долгостроя под названием Trench Crusade. Меня он конечно же зацепил стилистикой. Механика игры не слишком сложная и будет легко понятна игравшим в Mordheim, Frostgrave или Necromunda (ну их инди-клон). Но вот стилистика... С неё пожалуй и начнём.

Синопсис: Trench Crusade это варгейм в сеттинге альтернативной истории, где во времена первого крестового похода крестоносцы сотворили такую хтонь, что открыли в Иерусалиме врата в Ад, откуда попёрло всякое. События игры разворачиваются спустя сотни лет, в 1900-х, когда последние государства людей, заставляющие своей жестокостью и брутальностью прикурить Империум, отражают бесконечные вторжения адских сил в траншеях первой мировой.

За неповторимую стилистику бесконечного крестового похода нам стоит благодарить Майка Франчину - легендарного художника из США, благодаря работам которого мы имеем узнаваемый стиль нескольких частей Diablo и Torchlight 2. Я где-то читал, что он также работал с проектами по вселенной Warhammer и с MTG, но тут уже лично не видел.

В любом случае, я планирую ближе познакомить всех желающих с вайбами тренча, когда приеду из отпуска и начну красить миниатюры, stl-файлы которых уже лежат у меня благодаря участию в кикстартере.

Также, прилагаю ссыль на официальный сайт варгейма, где можно бесплатно скачать все актуальные правила: https://www.trenchcrusade.com/

И на их кикстартер, хоть он уже и закрыт. Ну вдруг кому-то надо:

https://www.kickstarter.com/projects/1405364378/trench-crusa...