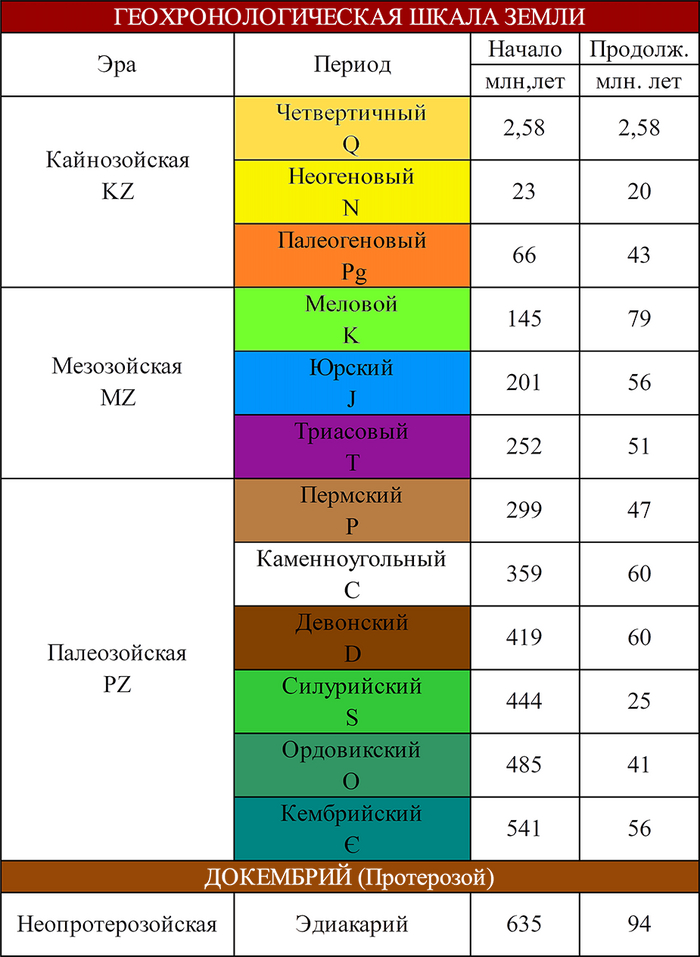

Палеозойская эра. Ордовикский и силурийский периоды

Содержание выпуска канала Занимательная астрономия:

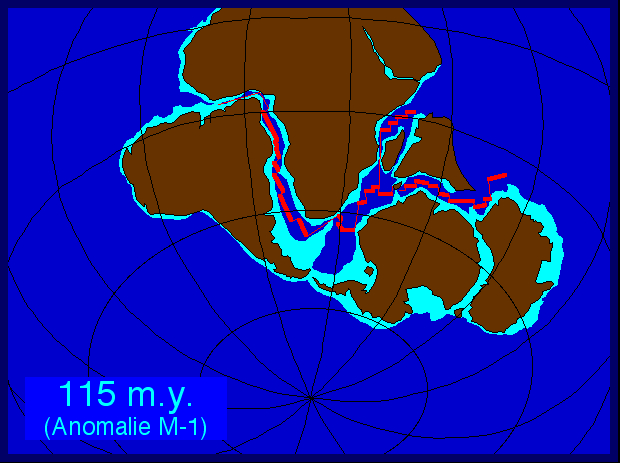

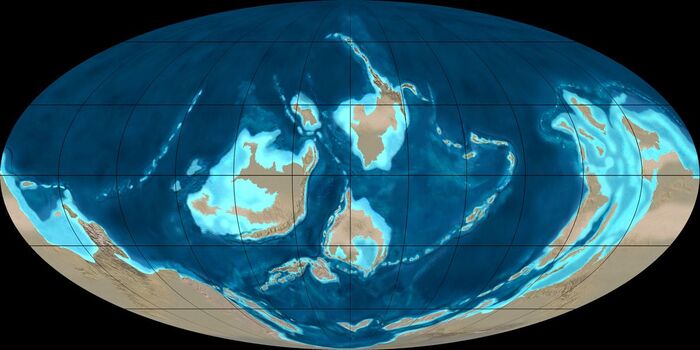

Ордовикский и силурийский периоды эпохи палеозоя (485-419 млн лет назад). Суперконтинент Гондвана и микроконтиненты Лавразия, Балтика и др. Столкновение астероидов Эрос и Ёстерплана (между Марсом и Юпитером) и метеорный поток на Земле. Безжизненная суша и взрыв эволюции жизни в морях и океанах: ракоскорпионы, морские ежи, морские звезды, трилобиты, головоногие моллюски (эндоцериды), беспозвоночные животные (бесчелюстные агнаты) и др.

Ордовикско-силурийское вымирание (440 млн лет назад) - первое из шести крупных массовых вымираний на Земле (возможная причина - вспышка гамма-лучей после взрыва сверхновой звезды, достигшая поверхности Земли). Перемены климата (похолодания и потепления), потеря атмосферного озонового слоя, вымирание 70% древнейших животных. Начало освоения суши живыми организмами в силурийский период (выход из моря членистоногих и паукообразных тригонотарбов). Появление на побережье морей и океанов первых лишайников, грибов и наземных водорослей.

Тайны Палеозойской Эры | Полная История Земли (@РЕАЛЬНОЕ-НЕРЕАЛЬНОЕ)

Канал Занимательная астрономия на Рутубе

Канал Занимательная астрономия в Телеграме (видео, ссылки, интересные фильмы о Вселенной, астрономии, Солнечной системе, пространстве и времени)

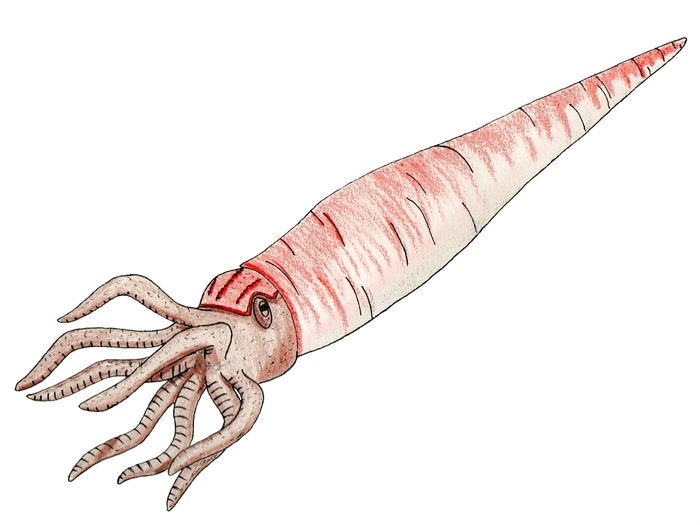

Камероцерас

Камероцерас (лат. Cameroceras, от лат. camera и др.-греч. κέρας — рог) — род гигантских головоногих ортоконов, существовавших в ордовикском периоде, 478,6—445,6 млн лет назад. Окаменевшие раковины камероцераса обнаружены в Испании, Северной Америке и на севере Южной Америки.

Раковина камероцераса достигала длины 9—10 м, то есть, вместе с щупальцами этот моллюск должен был иметь длину 11 метров (позднее эти данные пересмотрены в меньшую сторону). Этот моллюск был одним из крупнейших животных, живших в эпоху палеозоя. Судя по его огромным размерам, он был высшим хищником, обитавшим на глубоководье и, вероятно, питавшимся ракоскорпионами, такими как мегалограпт (Megalograptus welchi), большими трилобитами, и небольшими головоногими.

Камероцерас стал мусорным таксоном, к этому роду могут отнести любых крупных ортоконов, таких как эндоцерас (Endoceras), вагиноцерас (Vaginoceras), менискоцерас (Meniscoceras). Хотя Cameroceras trentonense был впервые описан Конрадом в 1842 году, с тех пор термин использовался в разных значениях. Cameroceras и Endoceras используется даже для описания разных стадий развития одного вида.

Все права принадлежат википедии!

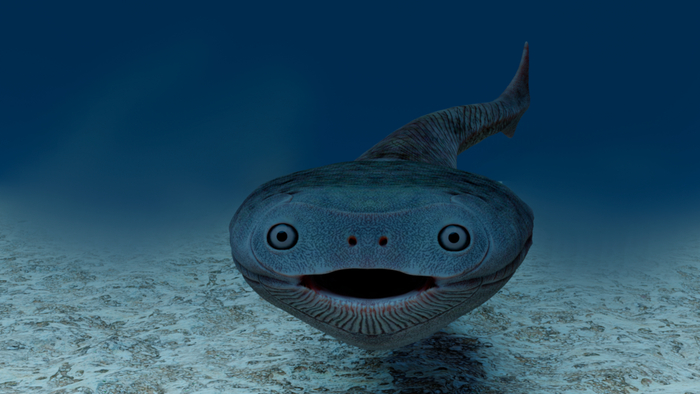

Арандаспиды

Арандаспиды (лат. Arandaspida) — небольшая группа вымерших панцирных бесчелюстных из класса парноноздрёвых (Pteraspidomorpha), которой присваивают ранг от отряда до подкласса. Название образовано от названия австралийского народа аранда и др.-греч. ἀσπίς — «щит» (обычное окончание для названий вымерших бесчелюстных).

Арандаспиды — древнейшие из хорошо изученных позвоночных с минерализованным скелетом. Они жили в ордовике и населяли моря, окружавшие Гондвану. Их останки известны из центральной Австралии, Южной Америки (Боливия и Аргентина) и с Аравийского полуострова (Оман).

По внешнему виду арандаспиды были рыбоподобными животными, но имели только один плавник — хвостовой. Достигали длины 35 см. Были покрыты тонким панцирем. Примечательны парностью отверстия для теменного глаза (хотя эти отверстия имеют и другую интерпретацию).

В составе этой группы различают от 2 до 8 видов. Арандаспид сближают с разнощитковыми, а иногда и включают в их состав.

Чаще всего к арандаспидам относят 4 рода, 2 из которых — предположительно, поскольку они известны только по мелким фрагментам. В каждом из этих родов описан только один вид:

Sacabambaspis janvieri Gagnier et al., 1986, известный из Боливии, Аргентины, Австралии и Омана. Назван в честь типового местонахождения — боливийского города Сакабамба. Жил в конце нижнего ордовика (лланвирнский и карадокский век, около 470 млн лет назад). Известен по останкам намного лучшей сохранности, чем остальные арандаспиды, в том числе по практически целым экзоскелетам.

Andinaspis suarezorum Gagnier, 1991 из ордовика или девона Боливии (недалеко от местонахождения Sacabambaspis). Известен по единственному обломку; принадлежность к арандаспидам не доказана.

Arandaspis prionotolepis Ritchie & Gilbert-Tomlinson, 1977 из центральной Австралии (Алис-Спрингс). Назван в честь живущей в этих местах этнической группы. Жил в начале верхнего ордовика (карадокский век, около 450 млн лет назад). Известен по отпечаткам передней части экзоскелета в мелкозернистом песчанике;

Porophoraspis crenulata Ritchie & Gilbert-Tomlinson, 1977 оттуда же. Кроме того, подобные ему окаменелости известны из раннеордовикских пород (аренигский ярус, около 480 млн лет назад), и это самые древние находки арандаспид). Получил название за большие поры на бугорках панциря. Известен только по мелким фрагментам; принадлежность к арандаспидам не доказана.

Кроме того, в родах Sacabambaspis, Arandaspis и Porophoraspis, вероятно, есть как минимум по одному неописанному виду. Не исключено, что к арандаспидам относится и ещё один боливийский вид — Pirchanchaspis rinconensis Erdtmann et al., 2000, но его систематическое положение очень неясное.

Арандаспиды имели вытянутое каплевидное тело длиной до 35 см, покрытое хорошо развитым экзоскелетом. Брюшная сторона была более выпуклой, спинная — более плоской. Единственный плавник — хвостовой. Он хорошо изучен только у Sacabambaspis, у которого имел длинную, но узкую центральную лопасть (куда заходила хорда), более короткую спинную и ещё меньшую брюшную.

Глаза находились на самом конце головы. В них были окостенения — склеротические кольца. Между глазами расположены ноздри, а позади — пара отверстий, которые обычно интерпретируются как пинеальные.

Рот арандаспид был на нижней стороне головы. У них было до 10 пар жаберных мешков, которые открывались наружу отдельными отверстиями, а по другим данным — в общие проходы, открывавшиеся одним отверстием с каждой стороны.

Эндоскелета у арандаспид не было или почти не было, зато был хорошо развит экзоскелет. Переднюю часть тела покрывали две большие костные пластины (спинная и брюшная), а заднюю — сильно вытянутые вертикальные чешуйки. Длина передних пластин составляет около половины длины животного, а толщина очень маленькая (у Arandaspis < 0,1 мм). Они цельные (без следов слияния отдельных элементов) и не имеют признаков роста. Это означает, что они появлялись уже у взрослого животного.

Между спинной и брюшной пластиной с каждой стороны был ряд из 15—20 небольших многоугольных пластинок, между которыми находились жаберные отверстия. Кроме того, много рядов мелких костных пластинок было с нижней стороны рта. На спинном и брюшном щитке, а также на мелких чешуйках видны маленькие, но хорошо развитые каналы боковой линии.

Все элементы экзоскелета образованы аспидином — бесклеточной костью. В них различаются 3 слоя: нижний (пластинчатый), средний (сотоподобный или сетчатый) и верхний (бугорчатый).

Снаружи панцирь был орнаментирован бугорками. Для родов, известных только по обломкам (Andinaspis и Porophoraspis) их форма — главный отличительный признак. У Arandaspis они вытянутые, сужаются к концам и имеют продольный гребень, а у Sacabambaspis, Andinaspis и Porophoraspis в разной мере напоминают дубовые листья, причём у последнего пронизаны большими порами.

Формой и орнаментацией панциря арандаспиды напоминают разнощитковых и астраспид, а чешуйками хвостовой части — анаспид.

Позади глазниц арандаспид, в передней части спинного щита, расположена пара небольших отверстий. Они есть и у Arandaspis, и у Sacabambaspis. Обычно их интерпретируют как отверстия для органов пинеального комплекса — светочувствительной структуры, из которой у многих древних и некоторых современных позвоночных развивается теменной глаз. Таким образом, у арандаспид таких глаз было два: одно отверстие вмещало пинеальный орган, а другое — парапинеальный. Это очень редкая ситуация среди позвоночных (кроме арандаспид, парное или сдвоенное пинеальное отверстие известно только у некоторых ископаемых рыб — ряда плакодерм, палеонисцид, поролепообразных и ранних двоякодышащих). Кроме того, глазоподобность обоих органов пинеального комплекса сохранилась и у большинства миног (хотя пинеального отверстия у них нет).

По другой интерпретации, эти отверстия у арандаспид представляют собой выходы эндолимфатических протоков, которые есть на панцире и некоторых других остракодерм. В пользу этого говорит то, что они расположены дальше назад, чем обычно для пинеального отверстия.

Арандаспиды жили в мелком море. Поскольку они не имели стабилизирующих плавников, их движение, вероятно, было неуклюжим и напоминало движение головастика. Тем не менее они были самыми прогрессивными известными позвоночными своего времени.

Как и для других остракодерм, для арандаспид предполагается придонный образ жизни и питание детритом и микроорганизмами. На это указывает положение рта снизу головы и (как и у других остракодерм) отсутствие челюстей.

Арандаспиды — древнейшие позвоночные, которые известны по довольно полным скелетам (от более древних находили только мелкие обломки панциря или отпечатки бесскелетного тела). Самые древние фрагменты, вероятно, принадлежащие арандаспидам, имеют возраст около 480 млн лет (начало ордовика), а самые молодые — 440 млн лет (конец ордовика). Причина их вымирания неизвестна; возможно, они исчезли из-за оледенения.

В отличие от других ранних остракодерм (живших в основном в водах Лаврентии), арандаспиды известны только из Гондваны (а именно из прибрежных отложений окружавших её морей). Окаменелости этих животных встречаются в Южной Америке (Боливия и Аргентина), Австралии (центр континента) и на Аравийском полуострове (Оман). Эти места были далеки друг от друга и в ордовике, хотя все находились на краю Гондваны.

Окаменелости арандаспид встречаются редко, но к этой группе относятся почти все ордовикские остракодермы Гондваны. В водах этого континента остракодермы были редки и в последующие времена. Кроме арандаспид, оттуда известны только телодонты (очень широко распространённая группа, возникшая, видимо, в водах Лаврентии и к концу ордовика проникшая в моря Гондваны) и питуриаспиды (маленькая эндемичная для Австралии группа из раннего — среднего девона).

Все права принадлежат википедии!

Помогите определить древние ископаемые

Найдены в Лен области, Каньон реки Лава

я думаю, что это головоногие моллюски ( длинные ) и аммонит ( спираль ) , но может быть я ошибаюсь, буду рада вашему комментарию

Волховия

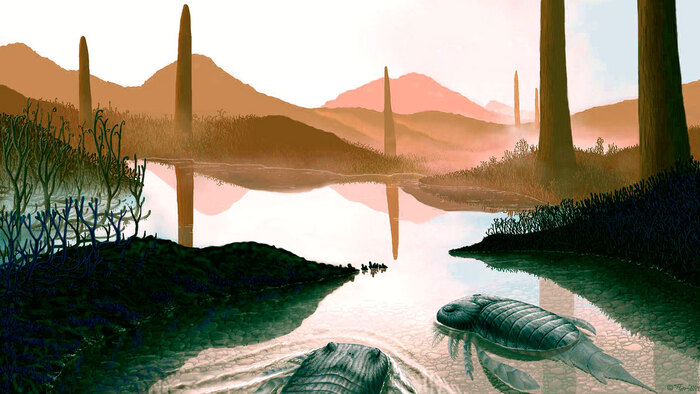

Жило, примерно 470 млн.лет назад, в ордовике, удивительное иглокожее, имя ему - Volchovia.

Автор арта - avancna.

Жила она в мелководных и холодных морях современных Ленобласти и Норвегии, бок о бок с трилобитами, эндоцеридами и..... (кричит в сторону) пацаны, что еще можно найти на Волхове?

Океан того времени. Наш персонаж в левом нижнем углу // автор - dinoved/ammonit.ru

Чем она питалась? - неизвестно. Челюстной аппарат найден не был. Чем могла питаться? - фиг ее знает. Возможно подбирала сьедобные частички из песка, возможно нет.

Volchovia mobilis// museum-21.ru

В любом случае зверь очень интересный, вот только находок очень мало. Как и информации. Вроде ничего не забыл.

ТГ чат - https://t.me/theraptorproject

Текст поста мой.

Тег мое

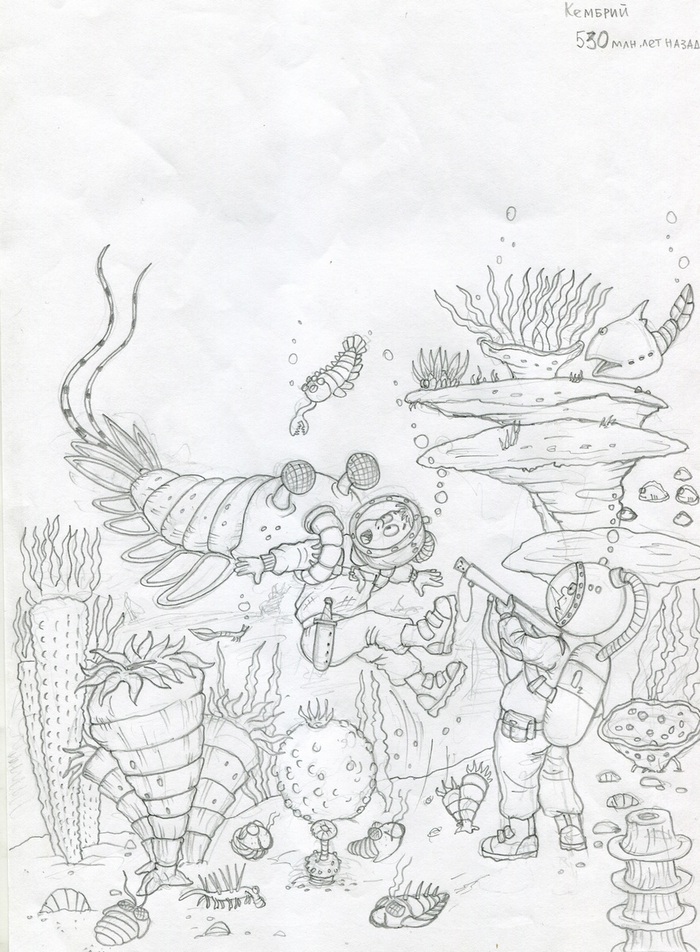

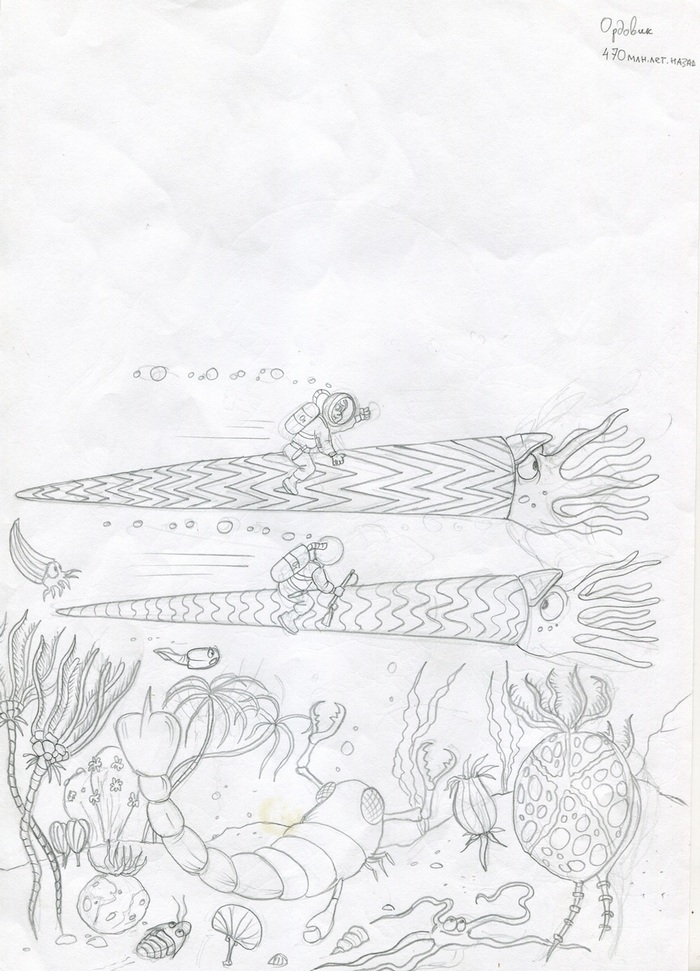

Рома и Тёма - путешественники в прошлое

В прошлом своём посте Как отправиться с сыном в прошлое я рассказывал, как мы с сыном сочиняли истории про путешественников в прошлое: двух братьев Рому и Тёму. Сегодня выкладываю иллюстрации:

Катархей, 4,5 млрд лет назад

Земля уже приобрела свою форму шара, но ещё очень горячая и очень вулканическая. Из космоса на землю сыпятся множество метеоритов.

Вендский период, 560 млн лет назад

Вендобионты - очень странные создания без глаз, рта и ног, напоминающие современных медуз. Одни из них, чарнии, росли на дне, образовывая настоящие леса, другие, например, дикинсония, плавали в воде как огромные одеяла.

Кембрийский период, 530 млн лет назад

На Рому напал аномалокарис, самый главный хищник кембрийских морей. Это было время расцвета членистоногих: далёких предков современных раков, пауков и насекомых.

Ордовикский период, 470 млн лет назад

Только представьте, как здорово устроить в ордовикском океане гонки на камероцерасах - предках кальмаров и осьминогов. Ведь их раковина достигала в длину 10 метров - не каждый лимузин может похвастаться такой длиной.

На сегодня это все иллюстрации, хотя истории придуманы по всем периодам. Только не проиллюстрированы.

Хотя одну историю я записал. Если интересно, выложу следующим постом.

Как всегда, жду от вас критику и комментарии. В горячее меня не берут, видимо рылом не вышел, так хоть вы пишите )))

Ордовик и силур: обстоятельства выхода жизни на сушу

В прошлый раз я рассказывал о мире, возникшем в результате кембрийского взрыва. Теперь речь пойдёт о ключевых обстоятельствах ордовикского и силурийского периодов. Датировка ордовика: от 485,4 ± 1,9 до 443,8 ± 1,5 млн. лет назад, датировка силура: от 443,8 ± 1,5 до 419,2 ± 3,2 млн. лет назад. Таким образом, силур длился всего 25 млн. лет и является самым коротким периодом палеозоя (эры древней жизни).

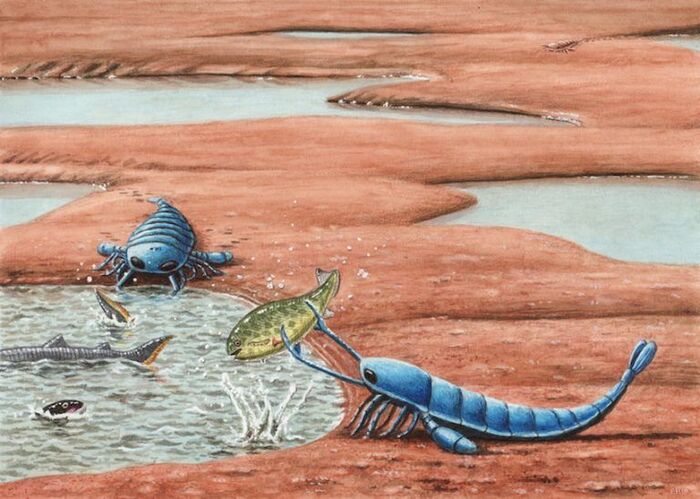

Конечно же, в рассматриваемые периоды основная арена, на которой проявляет себя жизнь, по-прежнему - океан. Однако причудливые, подчас инопланетной внешности животные кембрия вытесняются более привычными нашему глазу формами. Следует заметить, что кембрийские монстры не отличались крупными размерами. Тот же аномалокарис достигал в длину всего 60 см. Иное дело - ордовик, с его гигантскими хищниками. На смену войны кембрийских защитных систем приходит эра иерархического господства в пищевых пирамидах отдельных, обладающих огромной массой тела, видов: эдакие подводные олигархи.

К примеру, типичные для силурийского периода ракоскорпионы рода эвриптерус достигали 1,3 м. в длину (E. remipes). Любопытно, что впервые извлечённая в формации Берти штата Нью-Йорк (США) коллекционером Митчиллом окаменелость животных этого вида (E. remipes) была идентифицирована первооткрывателем как рыба сом рода Silurus (при том, что само название "силур" происходит от названия кельтского племени силуров). Т.е. мы имеем дело с совпадением.

Гораздо более крупными размерами отличаются ордовикские головоногие моллюски: ортоцерасы, эндоцерасы, ортоконы. Так, раковина камероцераса достигала длины 10 м, а вместе с щупальцами это чудовище предположительно занимало все 11 м.

Ну, как бы - да, рискованный дайвинг. Т.н. высший хищник, тиран ордовикских морей.

В ордовике увеличиваются в размерах и прогрессируют позвоночные. Вот вам, для примера, картинка с силурийскими бесчелюстными, и здесь есть трилобит. Защита, как видим, панцирная, "кембрийской закалки".

Ну или камушек: сакабамбаспис.

В силуре появляются хрящевые рыбы акантоды.

Мегамастакс амблиодус - хищная лопастепёрая рыба позднего силура. До 1,22 м. длиной.

Появляются в позднем силуре и первые лучепёрые рыбы (палеонискообразные). Так, останки Andreolepis hedei найдены в т.ч. на территории России. Древние, необтёсанные эволюцией создания, грубого, неэргономичного "дизайна" формы тела, напоминающие старинные автомобили.

А это - призрачные силурийские рыбы, сгенерированные мной при помощи нейросети Stable Diffusion. Уж как получилось.

Разумеется, ордовик и силур это отнюдь не одни "морские олигархи", и большая часть находок этого периода - совсем другого рода. Более того, ордовик это новое повышение биоразнообразия. Помимо прочего, в этот период появляется новый тип животных - мшанки. Также ордовик это расцвет иглокожих: помимо эдриоастероидей, сущестовавших с кембрия (вымерли), появляются морские звёзды, морские лилии, морские бутоны (вымерли), морские пузыри (вымерли), морские ежи. Я не могу всех их показывать на картинках, из-за ограничений Пикабу. Вот вам ещё пелагический граптолит - типичное ордовикское животное, фильтровавшее воду. Для ордовика вообще характерно заполнение планктонной и пелагической экологических ниш.

Из членистоногих в ордовике также появляются сохранившиеся по сей день мечехвосты. Защита "кембрийской закалки".

Посмотрим на короткую видео-реконструкцию ордовикского моря, проникнемся атмосферой и перейдём к вопросу о выходе жизни на сушу.

Вряд ли кто-то сейчас сможет точно сказать, какие причины вынудили жизнь выйти на сушу. С одной стороны, водоросли и животных выбрасывало на берег с незапамятных времён: с приливами и отливами, с волнами прибоя, и наиболее приспособленные выживали. По-видимому, одноклеточная жизнь на суше присутствовала ещё с докембрия. С другой стороны, имелась прямая экономическая выгода освоения суши: вырваться из перенаселённого океанического рая, который давно перестал быть раем, бежать из ада конкуренции, с тираническими чудовищами, оставить весь этот ужас нескончаемой погони хищников за жертвами, родившийся в момент кембрийского взрыва, освоить новые территории. А биомасса склонна самоумножаться ("напор жизни" по Вернадскому). Как бы то ни было, следует отметить ещё один фактор, потенциально повлиявший на исход событий.

В раннем ордовике климат стал ещё более жарким, чем кембрийский, но к концу ордовика начинается глобальное похолодание, обернувшееся массовым ордовикско-силурийским вымиранием, одним из пяти великих вымираний. По новейшим данным, вымерло около 85% видов морских животных. Среди непосредственных причин вымирания называют движение суперконтинента Гондваны к области Южного полюса. Образовавшаяся на Гондване ледяная шапка удерживала воду, что приводило к обмелению обитаемых зон океана. В межледниковый период благодатные для жизни мелководья напротив затоплялись. Колебания уровня океана разрушали экологические ниши. Жюльен Моро насчитывает пять периодов оледенения, по причине сейсмических явлений. Называется и такой фактор разрушения экологических ниш, как колебания содержания кислорода в воде. Разница температур в высоких и низких широтах становится причиной глубоководных океанских течений, что и приводило к нестабильности концентрации кислорода, фатальной для многих видов.

С другой стороны, оледенению предшествовало падение концентрации углекислого газа в атмосфере. Кроме того, существует ряд иных гипотез о причинах ордовикско-силурийского вымирания: вспышка гамма-излучения от гиперновой в 6 тыс. световых лет от Земли, что наполовину разрушило озоновый экран планеты, попадание Земли в шлейф метеоритной пыли, образовавшийся в результате разрушения астероида, эрозия поднимающихся гор Аппалач, изолировавших выделяемый вулканами углекислый газ.

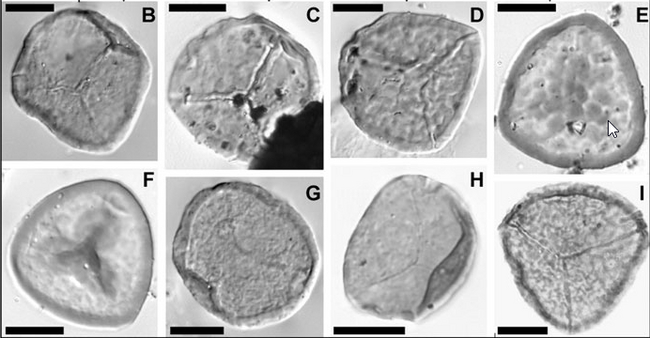

Нам важно отметить следующее. В 2009 г. в Саудовской Аравии при бурении нефтяных скважин были обнаружены трилетные споры с плотной орнаментированной оболочкой, принадлежащие сосудистым растениям. Такие споры лучше противостоят высыханию, в сравнении с криптоспорами, сохранившимися ныне лишь у печёночных мхов. Соответственно, наземные сосудистые растения возникли задолго до конца ордовика и скромно ютились где-то в недрах Гондваны, незаметные в мире, где доминировали мохообразные. Подобного рода споры - прекрасный способ пережить не только высыхание, но и оледенение. Поэтому можно предположить следующий сценарий. Когда, в силуре, ледники растаяли, сосудистые растения, ранее нетипичные, маргинальные, загнанные в компактные "катакомбы", быстро распространились по всем континентам, вытеснив угнетённых грозными катаклизмами мохообразных и установив экологическое доминирование на суше навсегда. Наш мир - мир сосудистых растений.

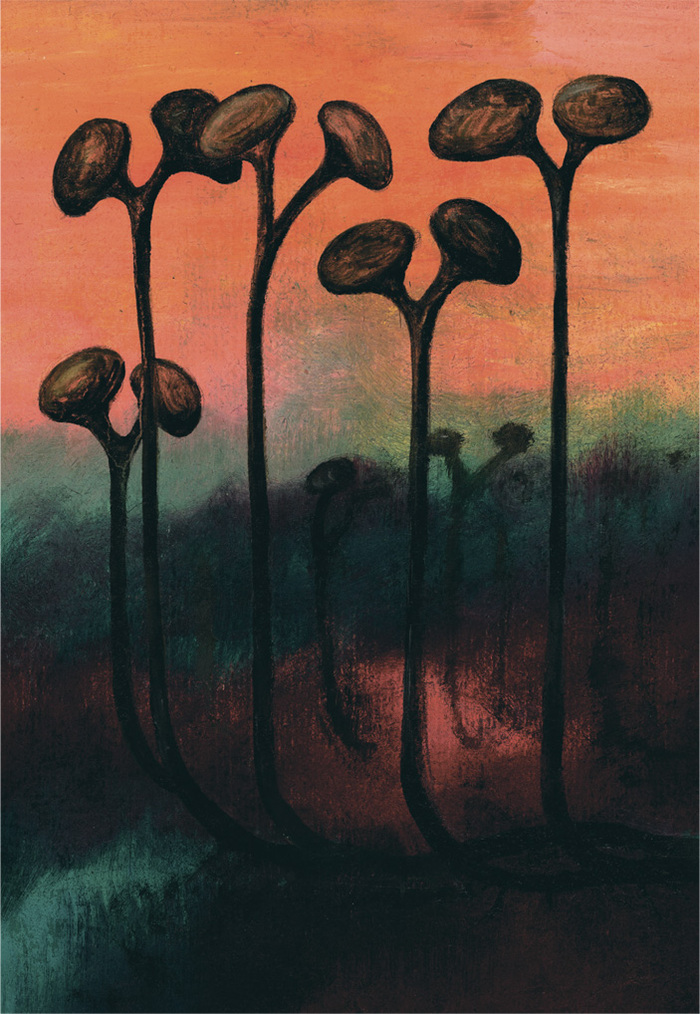

Как же выглядели древнейшие известные нам наземные растения? Древнейшие находки относятся к силурийскому периоду. Такова куксония, относящаяся к риниофитам, с ветвящимися стеблями, спорангиями луковичной формы и восковой кутикулой, предохраняющей от высыхания.

Наземный мир силура не ограничивался растениями. Отдельно следует отметить прототакситы (известны со среднего ордовика) - гигантские грибы, высотой до 8,8 м, диаметром 1,37 м. Имели трубчатое строение, на их срезах можно наблюдать подобие годичных колец деревьев.

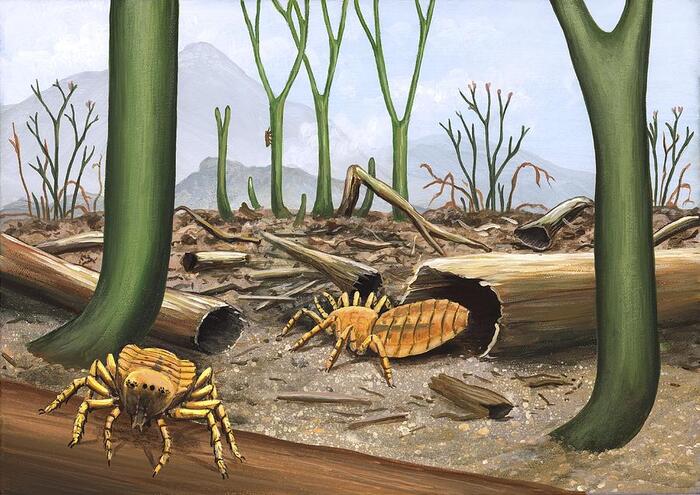

Растения открывают путь из воды животным. К концу силура выходят на сушу ракоскорпионы. Впоследствии они станут предками современных скорпионов.

Появляются в конце силура на суше панцирные пауки. Многоножки здесь присутствуют, возможно, ещё с кембрия.

Так или иначе, пока ненасытные чудовища с самодовольством существа, достигшего вершины эволюции, шевелили щупальцами в почти не менявшемся до наших дней океане, жизнь к концу силура освоила наземные пространства. "Повестка дня", сложившаяся с самого кембрия, завершалась. Предстоит великий девонский штурм суши, который обернётся для жизни океана катастрофой.

На этом всё, а кому мало, могут прочитать мой научно-фантастический рассказ "Вспомни Силур!"

Тюлин Д.Ю., канд. биол. наук