Большая сосновая тля (Cinara pinea)

Всем привет, давно не писал информативных постов, увы, дела. И сегодняшний пост будет небольшим, зато посвящен гигантам - правда, лишь среди своих сородичей. Представляю вам большую сосновую тлю (Cinara pinea), из рода гигантский тлей (Cinara).

Фотографии сделаны в Нижнем Новгороде

Сразу оговорюсь, не могу полностью исключить, что сфотографированные мною особи не относятся именно к этому виду - классификация тлей дело сложно, но то что это именно род Cinara - сомнений нет. Ибо мало какая тля может достигать столь внушительных размеров, не менее 4 мм в длину. А эти - могут, и даже больше, в целом, их размер составляет 3,1–5,2 мм. Гигантская тля же! Настоящий слон среди тлей, многие из которых и миллиметра не достигают во взрослом состоянии.

Собственно, данный род вступил на нелегкий путь гонки размеров, дабы защитить себя от многочисленных любителей покушать слабенькую и мелкую тлю. Большинство божьих коровок не в состоянии съесть представителей этого могучего рода - они буквально больше их, ну или хотя бы примерно одинакового размера - уж проще поискать молодняк или иные, более мелкие виды. А от против тех храбрецов, что не съесть, но по-надкусывать Cinara активно отбиваются, дергаясь из стороны в сторону, а при необходимости, резво начинают убегать - благо, длинные ноги и размеры в этом помогают.

Впрочем, как говорил мой трудовик в школе, "большому кораблю - большая торпеда". Так и тут, гигантской тле - гигантские коровки (Anatis), что представлены у нас видом под названием Коровка глазчатая (Anatis ocellata L.), о которой я уже писал. Так что, через миллионы лет, если они не вымрут, можно будет ожидать тлю размером в пару сантиметров. И коровок, раза в два больше.

Фотографии сделаны на юге Нижегородской области, последние два - с линейкой, для понимания размера

Впрочем, скорее всего до такого не дойдет, ибо на соснах среди иголок с таким размером не разместиться, а живут и питаются гигантские тли, как и конкретно большая сосновая тля (Cinara pinea), на соснах и некоторых иных хвойных. Впрочем, редко когда они причиняют значимый вред. Вид практикует как живорождение, так и откладку яиц, причем последние появляются уже осенью, к октябрю, как и крылатые самцы. Зимуют они в виде яиц, откладывая их вдоль хвоинок группками по 3-4.

Весной они вылупляются, и начинают кормиться. В отличие от многих других тлей, Cinara pinea редко образуют большие скопления. Муравьи их также целенаправленно не разводят, впрочем, при нахождении охраняют и питаются их выделением, не поедая самих. Крылатые самки-расселители Cinara pinea появляются летом, все они живородящие.

А на этом все, спасибо всем за внимание! Надеюсь, было интересно!

Азиатский гигантский шершень

Такого товарища встретил греющимся на солнышке на одном из камней побережья Пусана (Южная Корея). Размером был 5-6 см и забавно двигал брюшком. Пока фоткал была даже идея немного потыкать его пальчиком, но вовремя передумал) Потом погуглив, оказалось что лучше этих товарищей не беспокоить.

Снято в октябре 2025 в Пусане на Canon R7 +RF 100-400

Клопы – собиратели душ

Жутика сегодня будем смотреть.

Почему в единственном числе? Да потому что живой он тут только один, а то, что приклеено у него на попе – так то гора трупов, самолично убиенных нашим героем – клопом Acanthaspis petax из семейства хищнецов.

Нет, клоп не совсем неадекваша, всех этих муравьёв он убил не только для того, чтобы носить на своей пятой точке. Он питается их внутренностями, но трапезничать старается очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку. Обхватив муравья лапками, хоботком он прокалывает ему брюшко и впрыскивает туда парализующее вещество напополам с ферментом, растворяющим внутренности.

Через какое-то время в муравье образуется нажористый супчик, который клоп с наслаждением выпивает, а оставшийся экзоскелет прилаживает себе на попу с помощью «суперклея», выделяющегося у него из специальных желёз. В среднем, клопы этого вида могут таскать на себе до 20 муравьиных тушек, и вся эта конструкция обычно превышает размеры самого закамуфлированного персонажа.

Но зачем же это клопу? Тяжело ведь.

А дело в том, что сам-то клоп – малыш, хоть и выглядит внушительно. Длиной он всего 1 см, и сам легко может стать добычей кого покрупнее. Обычно акантасписы селятся в заброшенных термитниках или в трещинах на стенах глинобитных хижин. В высоких термитниках могут проживать свыше 50 клопов, в термитниках на уровне земли обитает не более 4-5 особей.

Заброшенные термитники – вообще место у насекомых очень популярное, и в такие места частенько наведываются на охоту разнообразные пауки. Так вот именно для того, чтобы сбить их с толку, клоп и таскает свою ношу. Увидев это диво дивное, паук полагает, что перед ним целая группа агрессивных муравьев, и уносит свои восемь ног куда подальше от этого страшного места. А клоп сидит и хихикает. Если же система защиты даёт сбой, клоп попросту сбрасывает балласт и налегке уносится прочь.

Правда, помогает это только при встрече с врагом один на один. Если, например, термиты решат вернуться в свой термитник, то акантасписы судьбу испытывать не решаются, и немедленно покидают захваченное жилище. Эти-то ещё более сумасшедшие!

А вот нимфы у клопов совсем отбитые, и на нимф термитов нападают только так. Камуфляж у них ещё круче, чем у взрослых, а отваги больше. Налепив на себя с десяток убиенных муравьёв и ещё немного грязи до кучи, членистоногие Джоны Макклейны пробираются в обитаемые термитники по вентиляционным ходам и прячутся в расщелинах, поджидая жертв. В большинстве случаев такая маскировка помогает личинкам клопов остаться нераспознанным для рабочих термитов и вдоволь наесться неопытной молодью.

Остаётся один вопрос. Почему же пауки так легко ведутся на камуфляж и не реагируют на запах самого клопа? А дело в том, что основная масса клопиных врагов обладает паршивым обонянием и ориентируется исключительно на зрение. В 2007 году группа учёных из Новой Зеландии это подтвердила, посадив закамуфлированных и «голеньких» клопов в стеклянный ящик с тремя видами пауков-скакунов, которые во время охоты полагаются только на острое зрение.

В ходе эксперимента на клопов с муравьями на попцах пауки нападали в 10 раз реже. Эксперимент был проведён и с мёртвыми клопами, чтобы исключить возможность того, что пауки ориентировались на движения, но результаты были такими же. Работает камуфляж!

Приглашаю вас также на свой канал Записки учителя биологии – там ещё больше интересного о живой природе.

Как пасечники справляются с роением пчёл

Полет шмеля

- шмель лететь не может (аэродинамика: крылья малы, тело непропорционально большое)

-но он же летает (наблюдение)

- он просто хорошо оттолкнулся (возможно с разбега) , а крыльями только маневрирует

- а как же ускорения/зависания

- гравитационные маневры вокруг цветка, и притяжение нектара

Бабочки в животе дицинодонтов

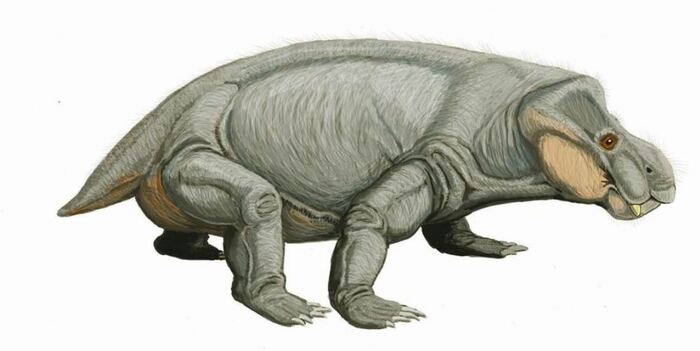

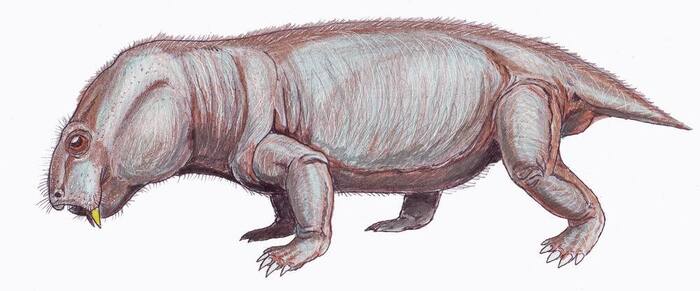

Дицинодонты — синапсиды, древний тип вымерших животных, жили от примерно 300-298 до 190,8 млн лет назад, жили в пермском — начале юрского периода.

Они существовали задолго до динозавров и первых млекопитающих, являясь самыми многочисленными травоядными на протяжении почти сотни миллионов лет.

Отличительной чертой было наличие двух клыков и нескольких зубов в пасти, отсутствие других зубов в челюстях, и наличие мягкого "клюва" вместо губ.

Это помогало им поедать мягкую растительность, которой было много во влажном климате.

Реконструкция разных видов дицинодонтов: средний размер с крупного кабана, очень крупный зверь, и мелкое животное

Размеры их были сопоставимы с размерами от современных крыс до гигантов величиной со слона.

Они размножались яйцами, клыки были покрыты эмалью, то есть, выросши однажды, клыки больше не росли далее.

Очевидно, среди них были и те, кто ломал себе эти клыки — так учёные и поняли, как они были устроены.

После изменений климата, когда стало сухо и жарко, они почти все вымерли, остался лишь один вид, но начало конкуренции с травоядными динозаврами привело и к его вымиранию.

При изучении их останков чаще всего попадаются окаменелые фрагменты скелетов, но иногда палеонтологам везёт, и они могут получить окаменелости с мягкими тканями, или даже копролиты.

Копролиты помогают понять образ жизни вообще, способы питания и пищеварения, и даже определить растения, животных и насекомых, которые поедал их производитель.

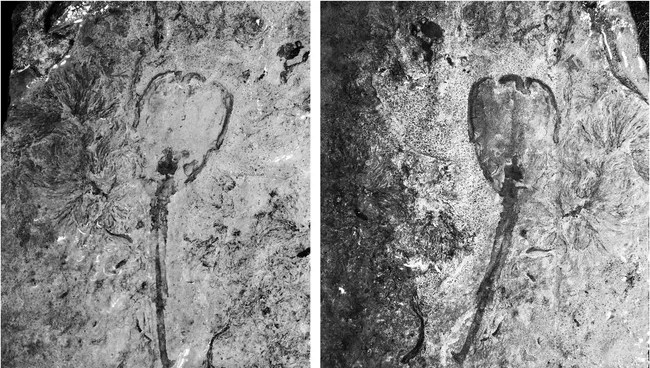

Вот тут учёным и повезло : они смогли найти внутри копролита дицинодонта ... следы крылышек древней бабочки.

Мотыльки и их сородичи бабочки появились задолго до эры цветковых растений.

И это значит, что это цветы "следовали" в своём развитии за мотыльками и бабочками, и другими опылителями, а не наоборот.

То есть цветковые растения эволюционировали так, чтобы бабочкам, пчёлам, иным насекомым, а затем и птицам, типа колибри — было бы удобно пить нектар и собирать пыльцу.

Просто потому, что иначе эти животные не стали бы им помогать в размножении.

То же относится и к плодам — растения "делают" их вкусными для птиц и зверей.

Первые чешуекрылые получили полноценный хоботок чтобы пить росу и соки древних нецветковых растений в сухом климате, и только с появлением цветковых растений они и приспобились пить нектар.

Это произошло примерно 250 - 240 млн. лет назад.

Как могли бабочки попасть в желудок дицинодонтов?

Просто они сидели на растительности, или попали в паутину — предки пауков появились около 400 млн. лет назад.

Дицинодонты захватывали пастью растения, не обращая внимания на то, что там есть кто-то ещё.

Эта находка позволила "удревнить" бабочек на 70 млн. лет.

Исследователь Бас ван де Схотбрюге (Bas van de Schootbrugge) из университета Утрехта (Нидерланды) рассказал о находке:

— Наше открытие показывает, что бабочки и их хоботок появились примерно на 70 миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Это говорит о том, что их появление на Земле не было обязательно связано с эволюцией цветковых растений – хоботок, скорее всего, играл какую-то другую роль в их жизни до появления первых порций нектара. И вероятнее всего это была потребность в воде.

Климат был засушливым, не было современных гор, континенты располагались иначе, но даже в самой мёртвой пустыне выпадает роса.

Бабочки могли хоботками быстро напиться воды, до того, как она испарится.