Маленькие чудеса природы

5 постов

5 постов

44 поста

11 постов

2 поста

3 поста

4 поста

Всем привет, задавались ли вы вопросом, откуда пошли насекомые? Кто их предки, кто из ныне живущих их ближайшие родичи? Раньше считалось, что все очевидно - шестиногие (да, это не только насекомые, но об этом в другой раз) близки к многоножкам, уж больно похожи они по многим морфологическим признакам. Однако, с появлением генетических методов эта теория была отброшена, ибо все оказалось куда сложнее и интереснее.

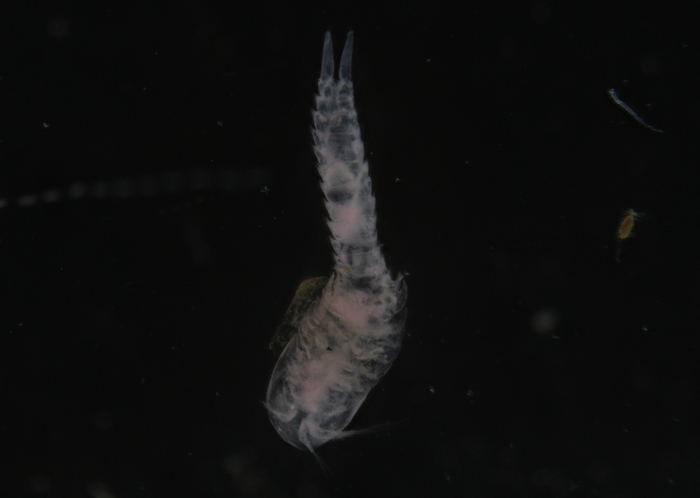

Для начала, посмотрите на фотографии выше и ниже. Что за водная многоножка, спросите вы? А вот не многоножка, а ракообразное из класса ремипедии (Remipedia). Насекомые, напомню, это также уровень класса. Так вот, ремипедии обладают рядом любопытных черт, часть из которых примитивна, а часть - уникальна. Так, ниже головы у них практически не выделяется четких сегментных групп, в отличие от всех остальных ракообразных и шестиногих. Они единственные ядовитые ракообразные, имеющие клыки с ядом и пищеварительными ферментами. При этом еще они способны питаться за счет фильтрации. Казалось бы, похоже на многоножек, и мало сегментных групп, длинное тело с одинаковыми плавательными ножками, ядовитость! Например, через таких многоножек, как Scutigerella из класса симфил (Symphyla), о которых я писал ранее, и появились насекомые? Но генетика говорит иное - многоножки не близкие родичи насекомых, а ремипедии - да! Помимо генетики, в пользу этого говорить и схожесть ряда черт эмбрионального развития, и сходство в анатомии мозга, и гемоцианины (дыхательные пигменты) шестиного типа.

Xibalbanus tulumensis, класс Remipedia, Мексика, © Jerónimo Avilés Olguín, некоторые права защищены (CC-BY-NC-ND)

Не исключено, что "примитивность" ремипедий связана с весьма специфичным образом жизни - они живут в прибрежных пещерах, соединяющихся с морем (а один вид в морских пещерах), у берегов Карибского бассейна, Австралии и Канарских островов. Не исключено, что благодаря этому они лишились жабр, глаз (но получили развитое обоняние), стали гермафродитами, а их личинки растут и развиваются не питаясь, за счет желтка, и, предположительно, симбиотических бактерий. Плавают они также не быстро, вверх ногами.

Открыли их относительно недавно, сначала в 50-ых обнаружив ископаемые остатки времен каменноугольного периода, а затем обнаружив живых особей в 1979 году на Багамах. К настоящему времени выделено около 30 видов из 12 родов и 8 семейств. Не исключено, что количество видов будет расти, с обследованием все новых пещер - в любом случае, очевидно, что ремипедии являются очень специализированными, реликтовыми организмами, скрывшимися в пещерах и чей разрозненный ареал представляет собой следы былого величия.

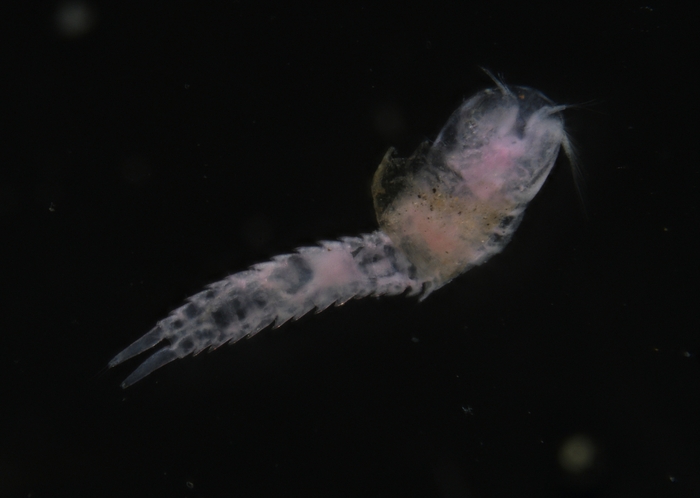

Семейство Hutchinsoniellidae, класс Cephalocarida, США © estehr, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

Другими родичами насекомым оказались также слепые и гермафродитные представители класса цефалокрид (Cephalocarida), открытых в 1955 году - и к настоящему времени открыто 12 видов из единственного семейства. Так то, они близкие родичи и ремипедий, выделяясь с ними в кладу ксенокарид, но от шестиногих эволюционно отделены чуть дальше. В отличие от них, цефалокариды являются бентосными организмами, то есть живущими в придонном иле морей Европы, обоих Америк, Австралии с Новой Зеландией, и Японии, от литорали до глубин 1,5 км. Скорее всего, они куда более распространены, но скрытный образ жизни взрослых и личинок, как и малый размер, 2-3 мм, не способствует обнаружению. По своему строению цефалокариды довольно примитивны, у них однотипные конечности примитивного строения, не сформированы максиллы (первые очень маленькие, а вторые выглядят как грудные ножки), и вторая пара антенн расположена позади рта (у остальные ракообразных такое наблюдается только у личинок). Оно и не удивительно - ископаемые остатки цефалокарид известны с ордовика! Голова у них довольно большая, что отражено в названии. Питаются детритом.

Пристицефал Жадина (Chirocephalus shadini), класс Branchiopoda, Нижегородская область © Павлик Лисицын, некоторые права защищены (CC-BY)

А вот последними по дальности, но при этом все еще являясь более ли менее прямыми родственниками, оказались представители класса жаброногих или бранхиопод (Branchiopoda). Я не буду много о них говорить, ибо они относительно известны - это щитни, жаброноги и ветвиусые, среди которых все знают водяных блох или дафний. Ну и я не теряю надежды первых двух найти, чтобы написать про них отдельные посты - тем более я целенаправленно их не искал.

Щитень весенний (Lepidurus apus), класс Branchiopoda, Кировская область © Михаил Соколов, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

В любом случае, за исключением части ветвиусых, это также весьма древние, примитивные и специализированные организмы, приспособленные к жизни в эфемерных, пересыхающих водоемах, включая обычные крупные лужи. Жаброноги выделились в ордовике, а щитни - в девоне. Более того, некоторое время бытовало мнение, что по морфологическим данным щитень летний (Triops cancriformis) является древнейшим видом на Земле, существующим в неизменном виде с триаса - однако, более тщательное изучение и анализ генетики показал, что это не так - этому виду "всего" 23,7–49,6 миллионов лет.

Что же мы имеем в итоге? Насекомые, вместе с остальными шестиногими (коллемболы, протуры и двухвостки), являются родичами ремипедий, цефалокарид и ветвиусых, образуя с ними кладу аллотриокарида (Allotriocarida). А где же многоножки? А где обычные, высшие раки? А вот не родичи они им - многоножек, несмотря на большое морфологическое сходство, генетика относит ближе к хелицеровым, а высшие раки являются к Allotriocarida лишь сестринской группой. Внешнее же сходство обеспечивается конвергентной эволюцией. Так то, не удивительно, что не сохранилось ныне живущих "переходных" форм - шестиногие, очень рано пойдя по пути к наземной специализации, оказались успешнее своих предковых форм и вытеснили их, а в воде успешными оказались иные ракообразные. И сейчас насекомые полноценно не могут вернутся в воду, а ракообразные - вторгнутся на сушу. А оставшимся в живых родичам предков насекомых не осталось ничего иного, как "спрятаться" в пещерах, донных отложениях и пересыхающих водоемов. Где, они впрочем, относительно успешно и живут по сей день.

А на этом все, спасибо всем за внимание, подписывайтесь и до новых встреч!

Всем привет, сегодня я расскажу об одном незаметном, но тем не менее, любопытном организме, обитающим буквально у нас под ногами. Представляю вам многоножку из рода Scutigerella, относящуюся к классу симфилы (Symphyla).

Фотографии сделаны в Нижнем Новгороде

Да, двупарноногие (Diplopoda) и губоногие (Chilopoda), знакомые по кивсякам и сколопендрам соответственно, не единственные классы многоножек. Симфилы (Symphyla) (около 200 видов) являются весьма любопытными с точки зрения морфологии организмами, несмотря на свои скромные размеры (не более 13 мм) и малозаметность. Дело в том, что они обладают рядом черт, схожих с таковыми у примитивных насекомых, таких как сросшиеся вторые максиллы, одинаковое количество сегментов головы, наличием выворачивающихся структур, способных впитывать влагу на брюшке, наличие чувствительных стилусов на ногах, размножение с помощью сперматофоров на шелковых ножках (да, они выделяют шелк) и некоторых других. Малое количество сегментов тела (14) и ног (12) также будто бы намекает на возможное родство с насекомыми, потенциальную роль симфил как их предков. И такая гипотеза существовала и была вполне обоснована, однако, данные генетического анализа развенчали ее. Конвергентная эволюция!

Фотографии сделаны в Нижнем Новгороде

На фотографиях запечатлены представители рода Scutigerella (около 35 видов), из семейства Scutigerellidae (138 видов), опознаваемые по отсутствию ног в сегментах позади 4, 6 и 8 пар, небольшой первой парой ног и округлыми краями задних тергитов. У другого семейства Symphyla, Scolopendrellidae, эти признаки иные. И да, в отличие от всех остальных многоножек, у симфилов первая пара ног остается ходильной, а не становится ротовыми придатками.

Живут они под землей и в гниющей древесине, питаются детритом, некоторые виды могут подъедать корешки растений. Распространены по всему миру, за исключением Антарктиды.

А на этом все, спасибо всем за внимание! Подписывайтесь и до новых встреч!

Всем привет, посмотрите на фотографию ниже, какие мысли возникают у вас при виде этих любопытного вида существ? Большие глаза, длинные усы, непонятные щупики у рта, горбатый вид. Креветка! Только вот почему она не живет в воде? А дело просто - это не креветка, а древний родич крылатых насекомых (Pterygota) из отряда Древнечелюстных (Archaeognatha).

Почему родич? Дело в том, что у Archaeognatha, в отличие от большинства иных насекомых, никогда не было крыльев. Они не одиноки в этом, крыльев никогда не имели и более знакомые нам щетинохвостки (Zygentoma), например, обыкновенная чешуйница, с коими их ранее относили в один отряд. И щетинохвостки действительно похожи на наших героев, особенно, наличием трех хвостовых нитей и чешуек на теле. Однако, Archaeognatha, будучи все еще настоящими насекомыми, они одинаково далеки как от насекомых крылатых, так и щетинохвосток.

Род Petrobius, семейство Machilidae, Алтай, © Dmitry Kuzmenckin, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

Предполагаемые остатки кутикулы этих насекомых найдены в среднем девоне - воистину древние товарищи, практически первые насекомые! При этом они отнюдь не вымирают - более 500 видов, конечно, не очень много, но зато распространены почти по всему свету. Слишком успешны, что бы меняться.

Семейство Machilidae, Алтай © Nikita Sevastianov, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

Эти странного вида насекомые обладают рядом любопытных черт. Во-первых, они способны линять во взрослом возрасте. Прямо как ракообразные. Во-вторых, они могут прыгать с помощью своих хвостовых нитей, до 30 см в высоту. В-третьих, сохранили рудименты дополнительных ног на брюшке, в виде грифельков (видны на ряде фотографий). В-четвертых, на брюшке у них имеются выворачивающиеся мембранные пузырьки, использующиеся для поглощения воды и при линьки. В-пятых, тело их покрыто чешуйками, наподобие тех, что имеются у чешуйниц. В-шестых, у них очень большие максиллярные щупики, почти незаметные у остальных насекомых. В-седьмых, у них несколько необычное строение челюстей, считавшееся "древним", с одним соединением, а не двумя, как у остальных насекомых, но недавние исследования показали, что это не совсем так - все же их два.

Семейство Machilidae, Алтай, © Nikita Sevastianov, некоторые права защищены (CC-BY-NC). На втором фото хорошо видны грифельки на брюшке

Кроме того, за исключением представителей рода Petrobius, они не спариваются в привычном смысле - вместо этого самцы либо оставляют на земле спераматофоры на коротких стебельках, либо на шелковой нити, которые затем подбирает самка.

Самки откладывают около 30 яиц, вылупившиеся личинки похожи на взрослых, только мельче, становятся взрослыми за два года, еще два года проводят в виде взрослых, спариваясь на каждую линьку.

Род Machilis, Семейство Machilidae, Краснодарский край © Krylenko VV, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

В отряде Archaeognatha всего два семейства - Махилиды (Machilidae) и Мейнертеллиды (Meinertellidae), первые имеют чешуйки на усиках и ногах, вторые - нет. Да, в остальном они почти что близнецы)

Trigoniophthalmus alternatus, Семейство Machilidae, Швейцария © Pierre Bornand, некоторые права защищены (CC-BY-NC). Хорошо видны грифельки на брюшке

Махилиды предпочитают скалистые местообитания, в том числе прибрежных, но могут жить в заросших растительности местах. Часть видов умеют плавать. Насчитывается примерно 250 видов. Ископаемые останки однозначных Machilidae датируются триасом.

Machiloides heegi, Семейство Meinertellidae, ЮАР, © david_taylor, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

Мейнертеллид около 170 видов, живут как на скалистых участках, так и лесах, среди опавших листьев.

Род Machilinus, Семейство Meinertellidae, Крым © Максим Стефанович, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

Кстати, у нас эти насекомые обитают, в основном в южных частях страны и где есть скальные места - на Дальнем Востоке, Алтае, Кавказе, Кубани и Крыму. Почти все представленные фотографии, кроме двух, иллюстрирующих представителей семейств, сделаны в России. Как можно видеть, их у нас довольно много, только вот с их классификацией не очень понятно, потому для иллюстрации семейств привожу зарубежные фотографии. Может, именно вас ждет наука для изучения этих удивительных и древних созданий?

Род Machilinus, Семейство Meinertellidae, Крым, © Богдан Погадаев, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

Казалось бы, вот они, переходное звено между насекомыми и раками! Только десятиногие ракообразные, несмотря на внешнее сходство, насекомым родичами не являются. Конвергентная эволюция! Но кто же тогда является ближайшим родичем насекомых среди ракообразных? А об этом я расскажу в следующие разы!

А на этом все, спасибо всем за внимание! Подписываетесь и до новых встреч!

Всем привет, сей коротенький пост посвящен жуку под названием узкоокаймлённый листоед (Chrysolina sanguinolenta).

Фотографии сделаны в Нижнем Новгороде

Собственно название он получил за узкую красную полосу, окаймляющую его крылья. Есть ряд схожих внешне видов (его родичи), но исходя из особенностей окраса, формы и ареала, это именно он. Жук средних размеров, 6-9 мм, ведет дневной образ жизни, плохо летает.

Ареал охватывает Палеоарктику, от Западной Европы до Дальнего Востока, за исключением самых северных и южных регионов. Встречается на лугах и долинах рек, где питается растениями из семейств норичниковых и подорожниковых.

А на этом все, спасибо всем за внимание, подписывайтесь и до новых встреч!

Всем привет, осенний сезон закончился, а значит, пришло время обзоров на новинки. Увы, сезон этот был не ахти, быть может даже хуже весеннего. Да, были неплохие и неожиданные новинки, и быть может, я как-нибудь о них напишу, но скорее всего в случае, если у них будет второй сезон и как минимум такого же уровня или лучше. Впрочем, было одно аниме, которого я ждал, и которое вполне оправдало мои ожидания - но не получило достойного отклика. Так что представляю вам обзор на аниме Вампир не умеет правильно сосать (Chanto Suenai Kyuuketsuki-chan).

Да, название, конечно, довольно провокационное (для нас), но не знаю, как в японском языке - есть ли тут та же двусмысленность, ибо внезапно, ее может и не быть. Разумеется, у нас все тут же начали шутить, вспоминая довольно известное аниме с главной героиней по имени Мари Сетагайя, также являющейся вампиршей (отчасти). И не буду отрицать, что подобная "провокация" при анонсе не заинтересовала меня - ибо порой подобные названия таят за собой весьма любопытные и оригинальные работы!) И да, я не ошибся - пусть "Вампир не умеет правильно сосать" и нельзя назвать сверхоригинальным и необычным, но это весьма и весьма приятная работа, как аниме, так и манга-первоисточник.

Манга от Kyousuke Nishiki вышла в 2021 году, на данный момент это первая и единственная работа автора, не считая короткого прообраза 2020-го. По главам есть запас для потенциального второго сезона (в том числе и переведенных на русский), но будет ли он... вопрос тот еще.

Сюжет повествует о молодой вампирше по имени Луна Исикива, что недавно перевелась в новую школу. Она молчаливая, благородная, красивая, весьма загадочна и отстраненна. Однако лишь до тех пор, пока ее тихий одноклассник Тацута Отори внезапно не узнал ее маленький секрет...

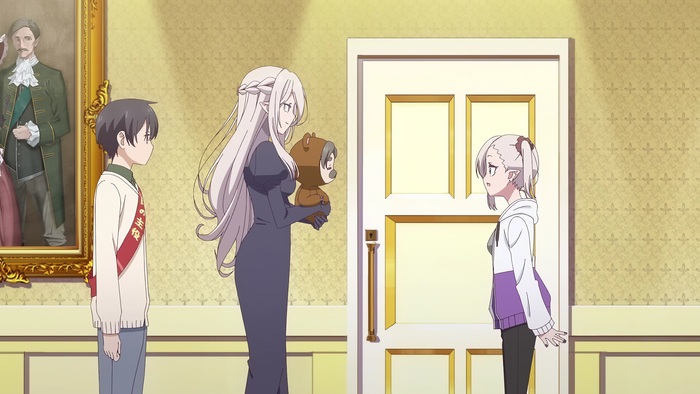

Вампирша в начале и конце аниме

С такой завязкой это могло оказаться чем угодно, от ужасов (например, если вампир аккуратно высасывать кровь не умеет, а просто разрывает горло, с фонтанами крови и ошметками мяса) до хентая (ну тут и так все ясно), но автор выбрал расслабляющую комедию в виде моэ-слайса, с весьма... нетривиальным умилительным элементом. И заодно, защитой от любителей рисовать хентай-додзинси, окромя напрочь отбитых чуваков, хех.

Удалось ли автору и студии сделать годное произведение? Пожалуй, да, если рассматривать это именно как неспешную милую комедию для расслабона, без четко развивающегося сюжета, с капелькой малозаметной романтики. Мне было приятно глянуть эту анимешку после тяжелой научной работы, когда мозг кипел и морально был истощен. И она давала мне то, что было нужно - расслабление, умиление и успокоение, самое то, что нужно мужикам за 30. Что еще надо?

Мир не так уж и плохо проработан для подобного аниме - ту, кого не сфотографировать, можно нарисовать) И это красиво, заодно)

Ладно, аниме Chanto Suenai Kyuuketsuki-chan не то что бы идеально - тут и довольно простая, хотя и качественная рисовка, и не особо запоминающиеся музыкальные темы, и перебарщивание с моментами "восхищения" по отношению к главной героини, и ряд косяков с переносом сюжета и характеров в аниме, по сравнению с мангой. Думаю, можно было сделать и получше - но и так неплохо вышло, честно говоря. Как минимум при сравнении с текущим сезоном...

Отдельно хочу отметить работу сейю, она хороша, что неудивительно - у нас тут Кита из "Рок-тихони" и Владилена из "86", Шион из "Слизи", Джорно из "ДжоДжо", Пурсена из "Реинкарнации безработного", Мисато из "Евангелиона". Неплохо с визуальной стороны были выполнен опенинг и эндинг, прикладываю ниже.

По персонажам, в целом неплохо, хотя с инфантильностью жГГ и амебностью мГГ переборщили. И если в первом простительно, ибо обосновано, то второе подбешивает. Но не сильно. Всего можно выделить четырех ключевых персонажей.

Луна Исикава - главная героиня, вампирша, холодная и молчаливая красавица. Впрочем, сие лишь маска, под которой скрывается сущее дитя.

Тацута Отори - главный герой, одноклассник Луны, настолько тихая амеба, что ему буквально не прорисовывают рот. Ну, иногда бывает и рисуют, но в редкие моменты. Главная "еда" и школьный "опекун" для Луны. Если что, сама Луна все же относиться к нему и остальным как к друзьям (к Тацуте и чуть больше), а не как банальной еде, но иногда

Эйко Сакума - активная девушка и одноклассница героев, второй узнавшая секрет Луны. Вторая по статусу "еда" и "опекун".

Миса Кусоноки - немного мрачная, но добрая одноклассница героев, третий "опекун" Луны, а вот с статусом "еды"... не очень.

А на этом часть без спойлеров закончена, рекомендую это произведение тем, кто любит подобные расслабляющие произведения с милотой. Если вы еще не смотрели это аниме и не хотите спойлеров, отложите прочтение следующей части на время после просмотра. А если уже посмотрели или вас спойлеры не пугают, то можете читать дальше короткую спойлерную часть.

А теперь, часть со СПОЙЛЕРАМИ!

СПОЙЛЕРЫ!

Для начала, снова вернемся к "провокационности" названия. Лет 30-40 назад в слове "сосать" никакого скрытого смысла не было и при упоминании в разговоре думалось скорее о детях... чем о другом. Что будет лет через 20? Возможно, второй смысл затеряется и тут, смытый течением времени. Не исключаю, что в японском используемые слова также не несут двойного смысла. Во всяком случае беглая проверка по гугл переводчику показала, что иероглифы там немножко разные, как и звучание для сосания крови... и не крови. Но я так то не знаю японский, могу и не верно предположить. Кто знает - подскажите)

В любом случае, по названию делать выводы - ну такое себе, а особенно, когда надумав, ожидаешь другого, а не обнаружив этого, начинаешь занижать оценки и писать "гневные" комментарии. По всякие шуточки ничего против не говорю, ибо вспомнить знаменитое произведение не грех, хотя тут тоже несколько перестарались, как по мне.

А вообще, я тоже про него в свое время писал (строго 18+!), немножко поигравшись с Шедеврумом, еще до первой публикации своего обзора на аниме (хотя и сейчас некоторые модели Шедеврума знают это произведение и рисуют нужные картинки) : Itadaki! Seieki от нейросети

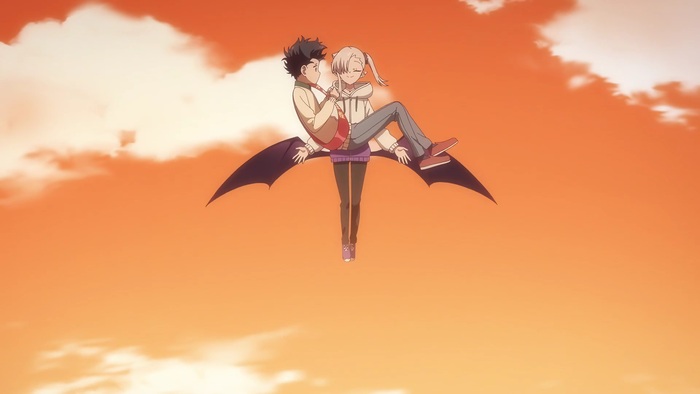

Благо, у нас тут иное произведение, с весьма любопытной идеей сделать вампирами оборотнями, превращающимися в... "малышей". Да, здешние вампиры буквально становятся мелкими умилительными детишками (хотя и элементы взрослого состояния сохраняются, такие как усы) по своему желанию или от эмоций, например, когда пьют кровь. Понятно, что изначально это явно было сделано для экономии времени и упрощения рисовки, как и отсутствие рта у Отори, местами простые фоны, и прочее. Но в итоге это стало весьма занимательной фишкой произведения, и очень удачной идеей. Действительно, чем не стратегия охоты - прикинуться беспомощным и безобидным ребенком, перед нападением на жертву. Да и подкрасться можно отлично. А уж когда жертва сама готова напоить тебя своей кровью... Концепция - огонь!

Опасно, но мило)

С другой стороны, у нас тут есть слабенькая, но околоромантическая линия между Луной и Тацутой... и с регулярным обращением первой в даже не в лолю... а в почти младенца, это выглядит немного странно.

Не, в "обычной" форме она конечно ничего так, аж две серии на них акцентировали, да и гены у неё неплохие... Посмотрите на её маму, огонь, а не женщина! И сама Луна Отори на руках она носить способна, а не только он её в мини-форме) Ладно, пойдет романтика и такая, батя её на руках своей супруги конечно смотрится странно, но органично.

Мать Луны, и ее отец, на втором скрине, на руках жены.

Отдельно хочу похвалить создателей аниме за улучшение лора манги - с первой же серии дали понять, что это не совсем наш мир, и всякая нечисть живёт бок о бок с людьми. В самой манги про это не сообщают уже после событий, на которых окончилось аниме, потому лёгкое принятие Луны как вампира там выглядит странным. В аниме же проблемы с этим нет.

Есть ли в социальный подтекст? Трудно сказать, с одной стороны, "детская" форма главной героини может быть пропагандой рождаемости, мол дети забавные, заботиться о них прикольно, заводите их. Может, но сомнительно. В этом плане, однако, лучше подходит другое аниме этого сезона, "Альма хочет быть семьёй", неплохое, тоже расслабляющее, но как по мне, чуть похуже рассматриваемого. Представление беспомощных инфантилок, коих можно подстраивать в итоге под себя? Или... критика излишней опеки, что может создать их?

Носить "избранника" на руках ,видимо, семейное) А главное, можно в любую сторону)

Да, Луна весьма инфантильная, беспомощная, не самостоятельная, неряшливая, по факту очень робкая. При этом она умная, сильная, добрая и отзывчивая. Но её всю жизнь оберегали, не давали самостоятельно жить, вокруг неё всегда была куча прислуги, да и училась она большую часть жизни среди своих же родственников, не социализируясь как надо. Училась, между прочим, хорошо, способная на выполнение явно не стандартных по своему характеру для школы проектов. Может, это призыв обращать внимание не только на учёбу, но и на социальную жизнь своих детей, давать им некоторую свободу? Конечно, можно сказать, что Луна вся в мать, такую же застенчивую особу... или предупреждение, что подобные люди могут вырастить только таких же?

Кстати, Отори, будучи противоположностью, как мне кажется, тоже несколько критикуется автором. Да, он самостоятелен, но будто у него нет самого себя. Он принижает себя, буквально готов быть "выпит" досуха, как буквально Луной, так метафорически за счёт истощения в ходе работы на фестивале, например, где он помогал всем и сразу (так и еще и снова принижал при этом себя, считая свой труд незначительным). Что если автор не призывает быть таким, а критикует эти две противоположности? Увидим в манге, Луна уже потихоньку становиться чуть более самостоятельной (но ооочень медленно), может и Отори начнет думать о себе как о полноценной личности? Если подтвердиться в будущих главах, то автор молодец, элегантно делает! В любом случае, автор явно знал, о чем писал, да и чему удивляться? Сейчас хватает и тех, и других, во всех спектрах их проявлений.

А на этом все, спасибо всем за внимание! Буду рад вашим реакциям и услышать ваше мнение об этом аниме и не только) И подписывайтесь! В ближайшие дни надеюсь сделать обзор на минимум одно аниме, прошедшее для меня проверку временем)

До новых встреч!

Всем привет, вот наконец я и закончил собирание списка по всем божьим коровкам (Coccinellidae), что мне удалось встретить за 2025 год, распознать и сфотографировать. Как вы думайте, сколько их у нас обитает?) Скажу так... я встретил почти половину из них, отмеченных на сайте https://www.inaturalist.org. А для подробностей прошу далее) Начнем-с!

Собственно, разберем каждый из видов, со ссылкой на пост, им посвященный. И конечно, со сделанными мною фотографиями. Также приводятся данные с iNaturalist по Нижегородской области, по количеству встреч с ними (сайт в этом плане полезный и удобный, но полагаться на него слепо не стоит - напишу про него в другой раз).

Harmonia axyridis, морфы succinea и conspicua

Божья коровка-арлекин (Harmonia axyridis) - самая распространённая ныне в городской среде Нижнего Новгорода коровка, являющаяся при этом мигрантом с Дальнего Востока. Несёт немалую угрозу для местных видов, из-за высоких темпов размножения, неприхотливости и способности без вреда для себя переносить опасные для них заболевания. Похоже, лишь леса ещё остаются для них неприступными. На сайте iNaturalist указано 252 наблюдения, но их много, много больше - видимо, людям быстро становиться неинтересно их фотографировать и определять. Да, обнаружил, что часть старых постов с битыми фотографиями - почему? В посте-продолжении мной была сделана ошибка: морфа spectabilis мною сфотографирована не была, а та, что указана под этим названием - еще одна вариация морфы conspicua. У spectabilis должно быть два светлых пятна на каждом надкрылие, независимо от формы.

Коровка семиточечная (Coccinella septempunctata) - до арлекинов, занимала место самой распространенной крупной коровки, сейчас, вероятно, сдвинута ими на второе место. Да, именно её мы в детстве воспринимали как настоящую коровку. Все еще относительно многочисленная, и в отличие от арлекинов, ее можно встретить и в любых лесах. 457 наблюдений на iNaturalist.

Adalia bipunctata, типичная и меланистическая (темная) морфы

Двухточечная коровка (Adalia bipunctata) - потенциально самая распространённая малая коровка, вторая "трушная" коровка из детства. Как и семиточечная, встречается буквально везде и в немалом количестве. 254 наблюдения на iNaturalist.

Коровка (галиция) шестнадцатипятнистая (Halyzia sedecimguttata) - многочисленные коровки, безраздельно властвующие в широколиственных лесах Нижнего Новгорода. Возможно, многочисленнее двухточеченых, но вне лесов хоть периодически и попадаются, но редко. Правда, нельзя исключить, что часть из этих "галиций" на деле не они, а схожие внешне виды. 179 наблюдений на iNaturalist, но численность скорее всего не отражает, они буквально на каждом листочке бывают в лесу.

Calvia decemguttata, бледная и яркая морфа

Кальвия десятипятнистая (Calvia decemguttata) - в виде личинок во множестве встречаются в широколиственных лесах, взрослые встречаются значительно реже, но обнаружить можно. Причем иногда даже в самом городе и хвойных лесах. На iNaturalist 84 наблюдения.

Hippodamia variegata, разные морфы

Коровка изменчивая (Hippodamia variegata) - вид, во множестве встречающийся в полях, но только в них. Вероятно, уживается с арлекинами и иными крупными коровками за счёт меньшего размера, занимая иные экологические ниши. На iNaturalist 44 наблюдения... маловато как то. Возможно, в не посещенных мною полях ситуация иная.

Calvia quatuordecimguttata

Четырнадцатипятнистая коровка (Calvia quatuordecimguttata) - жук сей очень странный предмет, осенью много, летом же - нет. Впрочем, с 216 наблюдениями держит 5 место на iNaturalist. Ну, точнее, осенью их удалось встретить несколько, тогда как летом не видел ни разу в этом году. Возможно, на деле предпочитают сосновые леса, где летом не был, хотя не исключаю, что там они просто зимуют.

Propylea quatuordecimpunctata, две разные морфы

Четырнадцатиточечная коровка (Propylea quatuordecimpunctata) - вид, нечасто встречающийся среди травянистой растительности в любых местообитаниях. Скорее всего, довольно многочислен, но из-за некрупных размеров и осторожности попадается на глаза реже, чем другие коровки сходного размера. 188 наблюдений на iNaturalist.

Четырёхпятнистый экзохомус (Exochomus quadripustulatus) - во множестве встречается в сосновых лесах, жаль только в Нижнем Новгороде таковых мало. Чтобы их обнаружить, надо, однако, знать, как они выглядят, ибо с преобладающим черным окрасом за коровку с первого взгляда и не примешь. 21 наблюдение на iNaturalist.

Коровка (псиллобора) двадцатидвухточечная (Psyllobora vigintiduopunctata) - попадается нечасто, но видимо именно мне - так то у нее 248 наблюдения на iNaturalist... Чаще всего можно увидеть в лиственных лесах, ибо грибкоядная вегетарианка. Впрочем, встречал и в сосновом лесу, но уже осенью.

Harmonia quadripunctata двух разных морф

Коровка сосновая (Harmonia quadripunctata) - иногда встречается в сосновых лесах, но много реже, чем экзохомус. 28 наблюдений на iNaturalist.

Anatis ocellata, двух разных морф

Коровка глазчатая (Anatis ocellata L.) - крупнейшая коровка в области, ибо кому как не ей есть гигантскую тлю (про нее писал тут Большая сосновая тля (Cinara pinea)). Нечасто встречается в сосновых лесах, но порой залетает и за их пределы. На iNaturalist 86 наблюдений.

Вибидия двенадцатипятнистая (Vibidia duodecimguttata) - встречается спорадически в лиственных лесах. Возможно, более распространённая, чем кажется, но ее легко спутать с похожими видами, теми же галициями. Всего 9 наблюдений на iNaturalist.

Коровка четырнадцатипятнистая (Coccinula quatuordecimpustulata) - вид, встречающийся изредка в разных местообитаниях. Вроде как приурочен к сухим местам, но встречал у озёр. 147 наблюдений на iNaturalist говорят, что на деле возможно многочисленнее...

Hippodamia tredecimpunctata

Тринадцатиточечная коровка (Hippodamia tredecimpunctata) - спорадически встречалась с сосновых лесах, хотя по идее жить там не должна. В следующем году стоит поискать её у воды в ивняках и тростниках, где её местообитание и находится. На iNaturalist 45 наблюдений, так что скорее всего найти смогу.

Oenopia conglobata - она же коровка зернистая, она же сингармония древесная. В своё время не нашёл её русского названия, а у неё оно оказывается есть, даже два. Бывает. Встречается спорадически, вероятно, привязана к деревьям. 34 наблюдения на iNaturalist.

Tytthaspis sedecimpunctata

Коровка шестнадцатиточечная (Tytthaspis sedecimpunctata) - встречающийся спорадически вид. 22 наблюдения на iNaturalist.

Семиадалия одиннацатиточечная (Ceratomegilla undecimnotata) - тут похвастаюсь, на сайте я являюсь первым и пока единственным, кому удалось зафиксировать этот вид в области. Не исключаю, что нижегородские колеоптерологи и ранее фиксировали этот вид, но в литературе, доступной через интернет, об этом нет. Что неудивительно, ибо она в основном касается лесов, а вид сей предпочитает поля. Но если же я действительно впервые нашел вид, то вопрос, устойчивая ли здесь популяции и как она тут появилась - миграция с юга, или случайный занос с большегрузами? Кстати, жук сей давал потомство, так что шансы на появление популяции велики (если их не вытеснят арлекины).

Platynaspis luteorubra - на деле, трудно сказать, что именно это за вид. Личинок я тогда не сфотографировал, а человек с сайта iNaturalist определил его как Nephus quadrimaculatus. Жучок и правда больше на него смахивает, только вот у нас в области его не фиксировали по сайту, да и личинок я видел вроде не таких, как у него... В любом случае они родичи, из подсемейства Scymninae. Самое правильное, попробовать найти его и в следующем году. Не факт, что удастся, но вдруг? У Platynaspis luteorubra 3 наблюдения на iNaturalist.

Пятиточечная божья коровка (Coccinella quinquepunctata) - единичная встреча в сосновом лесу, причем не в Нижнем Новгороде. Довольно редка, стоит поискать её в более характерном для неё местообитании. 39 наблюдений на iNaturalist внушает надежду на успех.

Кроме того, возможно встретил коровку великолепную (Coccinella magnifica), но в том её варианте окраске, который слишком легко спутать с одним из вариантов окраса семиточечечной коровкой. Решил не зачислять себе в найденные виды, и так, считай, половину видов обнаружил из обитающих в Нижегородской области, по данным сайта iNaturalist (их указано 41). На нем же указано 15 наблюдений для данного вида, так что шансы на встречу есть.

Неожиданно много, оказывается? 20 однозначно выявленных видов! Из них 11 встречаются в самой городской черте Нижнего Новгорода, остальных можно найти в многочисленных уголках природы вокруг и внутри него. Весьма неплохо с точки зрения биоразнообразия, говорит о том, что в Нижнем Новгороде пока еще не все так плохо. Надолго ли только, из-за все растущих "аппетитов" застройщиков, впихивающих полупустые человейники во все новые места (серьезно, я живу напротив таких новых домов, там и трети окон не горит по вечерам). Но будем надеяться, что природа все же сохраниться - ибо чем она сохраннее, тем надежнее наше будущее. и надеюсь, вам было интересно узнать о разнообразии божьих коровок вокруг)

А теперь немножко про планы на будущее - ибо дело оказалось весьма интересным) Да и даёт какие-никакие цели на ближайшее время, пусть и небольшие. Увы, сверхзадачи в нынешнее время трудновато планировать, да и не особо я умею. Плюс итог от их решения как-то часто… не очень большой, по сравнению с усилиями на их выполнение. Впрочем, сие лирика. Так вот, почему бы не попробовать найти всех зафиксированных в Нижегородской области кокцинеллид (Coccinellidae)? Ещё считай половина видов! Некоторых, как приметную коровку (Hippodamia notata), найти скорее всего будет не сложно - ибо видимо, не приметил её из-за того, что не был в тех местах, где она водится. Других же посложнее - например, коровку девятнадцатиточечную (Anisosticta novemdecimpunctata) надо будет поискать в прибрежной растительности. А кого-то совсем сложно, ибо имеются лишь единичные встречи и непростое местообитание - такое как верхние ветви старых сосен, как у мирры восемнадцатипятнышковой (Myrrha octodecimguttata). А может, найти и тех, кого не фиксировали вовсе - либо по причине маленькости, как большинство представителей Scymninae, или по причине потенциально краевой границе ареала - так, есть вероятность встретить одиннадцатиточечную коровку (Coccinella undecimpunctata, да, это не семиадалия, отдельный вид). Собственно, для повышения шансов на это необходимо заиметь кое-какое оборудование, а именно, сачок. Да не простой, а с телескопической ручкой. Скорее всего придется сделать его на основе телескопической удочки, ибо в продаже таким скачков мало и они не более 4 метров (и для бассейнов, в основном, могут по сетке не подойти). А вот удочки и до 6-7 метров встречаются. Помимо того, что с помощью такого сачка я смогу обкашивать берега болот и речек без риска в них бултыхнуться, с рядом модификаций смогу также обкашивать нижние и даже средние ветви деревьев! А заодно, перестать косплеить Друзя (или кого иного…) в поисках сидящих сверху насекомых. А при должной удаче и позиционирования на Нижегородских горах и пригорках может и верхние ветви затронуть, хотя бы в некоторых местах.

Можно конечно ставить ловушки, но с моей работой (иногда внезапной), я не уверен, что смогу регулярно их проверять, да и не факт, что найду после установки (по разным причинам). Плюс жалко мне насекомых, после сачка и тщательного фотографирования можно выпустить, а в ловушке часть скорее всего погибнет. Сам процесс поиска тоже весьма интересен, охотничьи инстинкты утоляет) Так что сачки, да.

На зиму же можно поискать зимних насекомых. Да, они у нас есть, пусть и малозаметны. Про некоторых уже писал - Зимние комары (Trichocera). Но куда интереснее найти совсем хардкорных товарищей, для которых зима - это единственное время их активности, и к ней они приспособлены полностью. Только вот чтобы найти их, надо идти в лес, и чем дальше от тропинок, тем лучше. С лыжами я со школы не особо дружу, так что возможно нужны будут снегоступы.

А теперь инфа не для чувствительных людей, хотя даже мои простые посты находят своих не любителей - писали бы еще, что не по душе в посте с несколькими фотографиями и кратким описанием изображенного вида... Ладно там мои аниме-обзоры (да, я их не забросил, если все нормально, за ближайшие пару недель и по новинке сезона сделаю пост, и по памятным для себя анимешкам - их готовить очень долго, а времени не особо было свободного), у всех свои вкусы, ладно еще всякие мои эксперименты и нейросетями, но тут... непонятно. Ну да ладно)

Собственно, с учетом моего веса снегоступы стоят около 5-8 тыс., плюс минимум две телескопических удочки (на случай поломки, на случае неудобства) - еще около 1,5-2 тыс., расходники на создание сачка, 3D-печать (с учетом возможных поломок, неудачных решений и т.д.) - еще около 2 тыс., ну и пусть еще около 3 тыс. на всякое необходимое в процессе. По максимуму (ибо как говорит мой друг, "дешевые понты стоят дороже дорогих понтов") около 15 тыс. выходит, собственно, на эту сумму сбор и ввожу. Надеюсь ли я реально столько собрать? Да не особо, я отлично понимаю, что у меня не хайповые темы, пусть они порой и залетают в Горячее. Но кто будет писать про это, кроме меня? Я люблю по-настоящему малоизвестных животных, люблю окружающую нас природу, даже самых мелких букашек, скрывающихся в трухлявой древесине и под камнями, люблю малоизвестные, но при этом достойные аниме и манга произведения. Про это все мало кто пишет, потому пишу я - потому что мне хочется этим поделиться, даже если это заинтересует всего нескольких человек.

Но если то, о чем я пишу, заинтересует кого-то настолько, чтобы поддержать - то отлично, больше возможностей и мотивации для продолжения своих занятий) И это не значит, что если поддержки не будет, то я перестану этим заниматься - телескопический сачок все равно сделаю, но скорее всего один и попроще, в лес зимой все равно пойду - просто далеко от тропинок отходить не буду (и да, кое-кого я уже нашел, так что посты про зимних насекомых будут - но найдены не все, кого хотелось бы найти). Да, сразу скажу, что наличие поддержки также не гарантирует успеха в находках - может не повезти с погодой, может быть очень напряженная работа в дни с нужной для поиска зимой насекомых погодой, может просто не повезти - интересующие насекомые могут не обитать именно там, где я их ищу. Конструкция сачка также может оказаться неудачной, может быть не удачный с точки зрения численности божьих коровок год, мои расчеты по местам поиска редких видов могут оказаться ошибочными, и прочее и прочее. В науке, кстати, то же самое - никогда не знаешь, выгорит ли твоя идея в полной мере или нет, не в ту сторону пошел. Но что-то, да будет, мир насекомых и иже с ним разнообразен, а сотни, если не тысячи моих фотографий за этот и предыдущие годы с десятками видов позволит пилить посты еще очень-очень долго)

А на этом все, спасибо всем за внимание! Подписывайтесь и до скорых встреч!

Всем привет, и сегодня мой рассказ посвящен насекомым, о названии которых ученые не сильно заморачивались - ибо как назвать того, кто сочетает в себе черты одновременно и тараканов, и сверчков - правильно, тараканосверчки (Notoptera)!

Впрочем, взглянув на них, многие из вас зададутся вопросом - а собственно, где тут таракановое, и где сверчковое? Какие то странные бескрылые насекомые, скорее уж на термитов смахивают, пусть и покрупнее (до 3 см)... Ну да, есть церки, у некоторых есть напоминающие прыгательные ноги, но в остальном... Но, это для неспециалиста, тогда как опытный энтомолог увидит необычное сочетание ряда диагностических признаков у этих древних насекомых (хотя первых из них сначала приписали к прямокрылым, то есть к "сверчкам"). И нет, это не безумные гибриды, а просто-напросто реликт той эпохи, когда эволюция только-только экспериментировала с наиболее оптимальными формами, создавая причудливейшие сочетания. Собственно, и одними из первых насекомых были древние тараканосверчки (Grylloblattida), известные с каменноугольного периода и до начала триаса составлявшие значительную долю ископаемых видов. Правда, не очень понятно, насколько самые древние из них были родственны современным тараканосверчкам (Notoptera), есть с этим ряд вопросов. Тем не менее, не вызывает сомнения, что ныне живущие Notoptera представляют собой "живое ископаемое".

Galloisiana nipponensis, Япония, © Ryosuke Kuwahara, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

Отряд Notoptera немногочислен, 2 ныне живущих семейства: собственно тараканосверчки, или гриллоблаттиды (Grylloblattidae), с 6 родами и 35 видами, и гладиаторы, или мантофазматоды (Mantophasmatidae), с 15 родами и 21 видом. Причем Grylloblattidae и Mantophasmatidae не то чтобы сильно близки, они разные подотряды. А теперь сравните с тем, что было в древности: 50 семейств, 165 родов, 516 ископаемых видов. По сравнению с этим ныне живущие Notoptera жалкие остатки былого величия.

Об этом говорит и очень разорванный ареал, с крайне специфичными местообитаниями. Grylloblattidae живут лишь в горных районах, включая Скалистые горы Северной Америки, горы Японии, Китая (про Тибет, правда, ничего не известно) и Кореи, а также горы Саян, Алтая и Приморского края. Многие из них являются психрофильными (то есть холодолюбивыми) ночными насекомыми, живущими в пещерах или у кромки снегов (и под ним) при температуре около 1—4 °C. Некоторые из них даже гибнут при температуре выше 10 °C. Впрочем, есть и менее привередливые виды, способные жить в горных лесах при более высоких температурах.

Mantophasmatidae населяют Африку, прежде всего ЮАР и Намибию, но зафиксированы также в Танзании. Предпочитают сухие места с сезонными дождями, часто рядом со скалами, большинство видов ночные. Впрочем, с ними ситуация, возможно, получше, ибо открыли их только в 2001, и число обнаруженных видов с тех пор растет с каждым годом.

Mantophasmatidae хищники, они подтягивают добычу крючками на своих лапах и пожирают, отчего их "прозвали" еще гладиаторами. При размножении сигналят друг другу вибрациями, передающимися через землю.

Namaquaphasma ookiepense, ЮАР, © Rudolph Steenkamp, некоторые права защищены (CC-BY-SA). На втором фото видны крючки.

Grylloblattidae всеядны, но тоже предпочитают животную пищу. Для них известно поедание самцов после спаривания. Растут долго, около 7 лет до взрослого состояния.

У нас в России по последним данным обитает 5 видов: Galloisiana olgae и Grylloblattella pravdini из Алтая, Grylloblattella sayanensis из Саян, Galloisiana ussuriensis и Grylloblattina djakonovi с Приморского края. Не исключено, что на деле их больше (так что если вдруг в горах встретите каких чудных насекомых, то лучше сфотографируйте и выложите - может в вашу честь вид назовут!), да только специфические местообитания не способствуют их обнаружению. А вот возможности вымирания - очень даже. И не надо говорить, что мол не приспособлен - так пусть вымирают, они так то весьма неплохо приспособились к своим средам. Но когда изменения идут слишком быстро, то очень мало кто способен выжить. Выкинь вас в пустыни Намибии, выживете вы? Скорее всего нет. А вот в степи шансы у вас побольше. Так и тут, слишком быстрые для них изменения губительны. А вот польза - велика, ибо они составляют важную часть горных экосистем, не говоря о том, что в случае ядерной зимы именно на их древнее плечи может пасть дело восстановления биоразнообразия насекомых. На черный юморок пробило, хех. Ну, надеюсь, все же обойдется без этого! Но в любом случае, если какой-либо ледниковый период настанет, именно эти насекомые будут процветать в ледяных просторах, наряду с рядом других, немногочисленных любителей холода среди насекомых.

Grylloblattina djakonovi, Приморский край, © komarov, некоторые права защищены (CC-BY-NC)

Для нас, людей, тоже польза быть может - ибо как они могут быть активными в таких температурах? Уж не в них ли ключ к криосну и прочим фантастическим технологиям? Да что уж там, они могут пригодиться и для более грандиозных идей, по типу терраформирования Марса. Внезапно, обычные тараканы, как в "Терраформировании", для этого не очень подходят - холод они не любят, а на Марсе, внезапно, холодно. А вот тараканосверчкам может и норм быть! Не сразу, конечно. Да и летающие насекомые-гуманоиды из них скорее всего не появятся - крыльев то нет у них совсем (а у предков вроде бы были), а эволюция в обратную сторону как-то не очень хорошо идет.

Еще из любопытного, данному таксону весьма везет на забавные названия среди ископаемых видов. Например, верхнекарбоновый (верхний каменноугольный) Dalduba faticana. Или нижнепермский Aibolitus medicinus. Как нетрудно догадаться, товарищи эти были откопаны у нас России, да. Названы, понятное дело, тоже, да с юморком)

А на этом все, надеюсь, вам было интересно! Спасибо всем за внимание!

Всем привет, давно не писал, увы, очень и очень занят по делам рабочим и не только. Но все же, один совсем коротенький пост решил написать, и героями станут одни из красивейших, и при этом редчайших кузнечиков мира из рода Pardalota.

Род этот небольшой, охватывающий около 6 видов, хотя не исключено, что часть из них являются синонимами, например, P. karschiana, P. reimeri и P. superba. Впрочем, из-за редкости и малоизученности территорий, на которых они обитают, может оказаться, что род сей куда многочисленнее. Родиной Pardalota является Африка, а именно земли Анголы, Ботсваны, Зимбабве, Конго, Мозамбика, Танзании, Уганды и Замбии. Не исключено обитание и в соседних с ними регионах.

Как можно видеть, кузнечики эти окрашены весьма ярко, что может быть предостерегающей окраской из-за их ядовитости (часть из них, например, P. karschiana, питается ядовитыми растениями), да и в целом, при поимке пытаются запугать схватившего. Личинки при этом предположительно мимикрируют под ядовитых гусениц бабочек.

Pardalota asymmetrica, Уганда, © Annika Lindqvist, некоторые права защищены (CC-BY)

Виды этого рода плохо изучены, а часть из них не видели больше века, до недавних пор, как например, красивейшего P. karschiana. Увы, все свежие фотографии этого вида защищены очень неприятным авторским правом, потому, приведу снимки музейных образцов (и даже в таком виде они впечатляют) и ссылку на страницу сайта "переоткрывателя" данного вида, ему посвящённую (виду).

Собственно, вот ссылка:

А на этом все, надеюсь, было интересно и быть может, мой пост даже вдохновит кого-нибудь на изучение этих красивейших созданий или их соседей - благо, с Африкой отношения у нас в целом неплохие. Спасибо всем за внимание!