Предыдущая часть http://pikabu.ru/story/mangazeya_chast_2_rastsvet_5072185

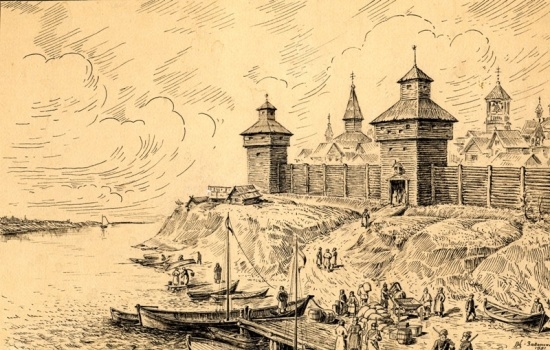

Прошли времена, когда Мангазея была торговой столицей России. Закрытие Северного морского пути свела на нет весь пушной бизнес, и оборвала всякие связи города с европейскими торговыми компаниями.

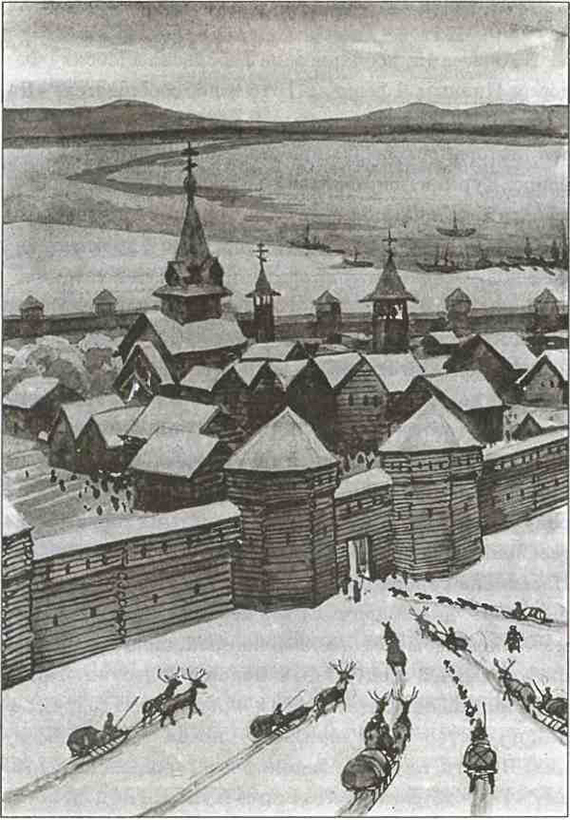

Тем не менее, Мангазея все еще являлся региональным центром и насчитывала почти 2 тысячи человек населения. Здесь по- прежнему были деньги, но старая проблема России не давала в полной мере доставлять их в казну государства. Страшный уровень коррупции, кумовства в отдаленных уголках страны, особенно в Сибири, был в порядке вещей. Давали взятки все, кто мог дать, а брал каждый, кто мог взять.

Все дело в том, что Московия изначально являлась жестко-централизованным государством. Все проблемы, которые возникали на окраинах, приходилось решать через Москву. Поэтому в 20-е годы 17 века государство пришло к тому, что необходимо было разгрузить центр и хотя бы дела небольшой и средней тяжести переложить на плечи местных воевод.

Создать протекторат, зависимое государство, как это делали испанцы, не решились из страха сепаратизма. Позволить местным жителям самим решать свои проблемы демократическим путем тем более было опасно. Поэтому было решено основать в дальних уголках России нечто вроде губернаторства – так называемые уезды. Воеводы теперь были не только чиновниками, но фактически назначенными правителями, обладая военными, судебными и административными правами. Эта реформа, как всегда, была палкой о двух концах. С одной стороны, приказы были разгружены от тонн бумаг, приходящих со всех концов страны – от споров между купцами до военных дел. С другой стороны, в условиях Сибири, где твой крик никто не услышит, воевода становился диктатором. Он мог карать и вешать, кого хочет, мог отнять у кого и что хочет, мог творить любую дичь и никто ничего не мог ему сделать.

Чтобы победить это явление, царь Михаил Романов придумал очередное гениальное решение – послать в регионы не одного, а сразу двух человек, младшего воеводу и старшего. И напрасно вы думаете, что такую парочку подбирали из сработавшихся друг с другом на других должностях людей. Наоборот, старались подбирать людей, максимально не любящих друг друга.

Замысел был прост – составить между воеводами конкуренцию. Если один начнет творить дичь – другой сдаст его властям. Это как республиканская и демократическая партия в США, только по-русски. Подобная система была не оригинальна, ведь нечто похожее было у римлян.

В целом идея интересная, и прекрасно бы себя показала, если бы не крайне расплывчатые полномочия воевод. В те времена не было разделение на законодательную, исполнительную и судебную власть, как сейчас. Это бы хоть как-то оправдало подобную реформу. Например, один берет на себя функции суда, другой обеспечивает работу исполнительной власти. Не было и принципа демократии, когда народ решал, кто будет править из воевод. Фактически в городе устанавливалось двоевластие.

Весной 1628 года царь прислал в Мангазею двух новых воевод, вместо одного. Многие люди предсказывали, что ничем хорошим это не обернется, но мало кто мог подумать, насколько они будут правы.

Старший воевода, Григорий Иванович Кокорев, был выходцем из знатного боярского рода. Как утверждал он сам, являлся родственником самого царя. Во времена смуты, Гриша поддерживал царя Василия, затем постоянно метался между боярскими группировками. После победы второго ополчения, он верно служил новой власти, но, вероятно из-за темного прошлого, его решили отправить, как неблагонадежного человека, подальше от столицы. Это был вспыльчивый и крайне заносчивый человек, привыкший к придворной жизни, иными словами, “идеальный” для должности воеводы в Мангазее.

Второй воевода был ничуть не менее колоритен. Выходец из мелкого дворянского новгородского рода. Начал свою карьеру как верный сторонник Бориса Годунова, затем, после кончины последнего, успел повоевать в войске тушинского вора, Лжедмитрия Второго. Был схвачен при попытке освободить опальных людей в Тотьме, но позже отпущен. В 1610 году служил у польского короля Сигизмунда Третьего, но уже в 1611, когда узнал, что поляки сожгли Москву, перешел на сторону ополчения и оборонял в числе ратных людей от поляков Троицко-Сергеевскую лавру. Участвовал в боевых действиях вплоть до 1614 года. Был в дипломатической миссии, которая заключила мир с Речью Посполитой. Хотя за свои заслуги он и был дважды награжден “шубой с царского плеча”, тем не менее, так же не считался благонадежным человеком для Москвы. Сначала его сослали править в Муроме в 1618 году, а затем в Мангазею.

В нем сочеталось много противоречивых качеств. С одной стороны, это был достаточно образованный человек своего времени, с широкой душой, умеющий ладить с людьми. С другой стороны, он имел дурную склонность к алкоголю, которая раскрывала подчас его скрытые подлые качества.

У двух воевод отношения не сложились сразу же. Причиной был не только их разный характер, но и семейные счеты. Григорий Кокорев написал донос на дядю Андрея Палицына, за что последнему отрубили голову. Уголовное дело завели и на племянника. Хотя суд и доказал его невиновность, тем не менее, при дворе на него стали смотреть косо и отправили еще дальше от цивилизации.

Григорий же считал себя благодетелем, поскольку, как он утверждал, именно он спас от плахи своего коллегу, убедив царя в его невиновности. Так это или иначе, воеводы еще в дороге успели знатно пособачиться и натворить дел. Оба не просыхали, пропивая вверенные им средства, устраивая драки и хулиганские выходки друг с другом.

Особенно отличался своей неукротимостью всегда подвыпивший Андрей Палицын. Он считался человеком мягким и дружелюбным, будучи трезвым, но стоит ему выпить… и высвобождалась его темная сущность. Под Иванов день пьяный Палицын приказал вести его купаться в Иртыш не иначе, как со знаменами, трубами и литаврами. А после этого слух пошел (видимо, не без участия Кокорева), что Палицын колдун, чернокнижник и еретик, раз нарушает христианские обычаи. Но как рассказывали очевидцы, случались и куда более серьезные казусы. Однажды он, будучи пьяным, приказал своему племяннику, Богдану, схватить «свободного» человека Афоньку, свезти его на судно и с носа сбросить «до смерти» в реку. В холодной воде бедняга случайно не утонул; выбиваясь из сил, приплыл он на соседнее судно, где добрые люди переодели и обогрели его. В другой раз приказал воевода привести к себе служилого человека, Семена Шахлина и, когда тот явился на воеводский двор, высыпал на стол сырые грибы и приказал их все съесть. За отказ от странного угощения велел надеть ему на горло веревку и волочить под корабль.

В июле кочи вошли в Обскую губу, и под Черными горами они сделали остановку. Во время прогулки по берегу Кокорев обнаружил черный крест на могиле какого-то неизвестного морехода, погибшего в бурях Мангазейского моря. Очевидно, крест этот связывался с какими-то ритуальными обычаями, потому что Кокорев приказал священнику отпеть здесь молебен, а затем поставить икону «к кресту для утишения волн». На этот молебен он пригласил и Палицына, но тот с судна не сошел. А как только Кокорев удалился, он собрал стрельцов, подошел к кресту и «учал с людьми своими скакать и бороться и из пищали стрелять».

Наконец, 30 августа 1628 воеводы прибыли в Мангазею. Стрельцы салютовали им холостыми выстрелами из пищалей, а местные мастера приподнесли богатые дары. Но, как только воеводы выпили, они подрались прямо на глазах всего честнОго народа. Кокорев отказался жить под одной крышей с новгородцем, и последний был вынужден поселиться в городе.

Чиновники, к ужасу жителей Мангазеи, оказались двумя пауками в тесной банке. Фактически в городе возникли две политические силы, жаждущие уничтожить друг друга.

Воеводский дом, где поселился Кокорев, стал все больше напоминать царский дворец, утопающий в роскоши. Он ввел в своих владениях московские порядки, требуя называть деньщиков дворецкими, и кланяться ему в пояс. Он существенно увеличил поборы с простых людей, собирая с них, помимо налогов, дорогие подарки.

Чтобы укрепить свою власть в городе, он привез в Мангазею, под предлогом защиты от самоедов, отпетых головорезов – казаков, которые терроризировали промышленников и купцов. Доходило до того, что они нападали на неугодных правителю Мангазеи людей, жестоко избивали, грабили имущество. Известны случаи их нападения и на кочи.

В городе он появлялся лишь на молебны и ходил в сопровождении вооруженной свиты. Такая же вооруженная свита сопровождала воеводу и во время его похода в баню.

Не менее вульгарно вела себя и его жена, Мария Семеновна. Она крутила своим мужем как хотела, кидая в тюрьму не угодивших ей людей, или же освобождая от наказания даривших ей подарки контрабандистов.

Кокорева построила себе светелку прямо напротив съезжей избы, этакой канцелярии воеводы, «окно в окно». Все женщины города, идущие на прием к воеводе, были вынуждены сперва преподнести подарок жене. Те же, кто в виду своей бедности не мог собрать на дар, или же подарок был недостаточно ценным, вынуждены были по пять часов стоять на морозе, ожидая, пока пройдут все остальные на прием.

Не гнушалась Мария Семеновна и теневого бизнеса. Она через подставных лиц торговала контрабандным вином на ярмарке. Дело в том, что по законам того времени, провоз вина в Сибирь был запрещен. Контрабандистов ловили и наказывали. Но, если тебе покровительствовали большие люди, то можно было неплохо зарабатывать на этом деле. Поэтому почти в каждом поселении были питейные заведения, в том числе и в Мангазее.

Любила она и парадные приемы. Все купцы, промышленники, чиновники приходили к ней в горницу на поклон. Свою половину в воеводском дворе Кокорева устроила тоже по образцу московского дворца. Все у нее ходили в «чинах», строго соблюдался церемониал.

Совсем по-иному жил на посаде двор младшего воеводы. Здесь часто кутили торговые и посадские люди, а сам воевода, подвыпив, вел душещипательные разговоры. Несмотря на пьяную заносчивость, в трезвом состоянии держал себя Палицын с людьми просто, помнил, что он из мелкопоместной семьи. Знался с простыми людьми. В годы «смуты» он верховодил отрядом крестьян Новгородского уезда. Легко находил общий язык и с посадскими, и с именитыми торговыми людьми. В каждой уважаемой семье города Палицын был желанным гостем. Вероятно, потомки поморов и выходец из Новгорода вспомнили свои исторические общие корни и смогли поладить друг с другом.

Против семьи Кокоревых, захвативших весь бизнес в городе, Палицын развернул широкую пропагандистскую компанию. Он внедрил в окружение своего врага своих людей, и любое неосторожное слово использовал ему во вред. Он распространял по всей стране слухи, созданные на основе случайных фраз сторонников Кокарева, или его самого, что старший воевода задумал захватить всю Туруханскую и Мангазейскую территорию, после чего провести по старому морскому пути суда европейцев и присягнуть им на верность.

В качестве доказательства, он сообщил, что якобы корабль под управлением воеводы, вопреки указу о запрете морского пути, заплыл за пределы Обской губы, правда затем вернулся домой. Это происшествие подтвердилось впоследствии и на суде.

Так же, Андрей Палицын, услышав от десятилетнего сына воеводы фразу, что его отец хотя «дворянин обышный», но «государю брат», придумал интересную байку в духе Киселева о том, что якобы Кокорев, постоянно уповая на свое родство с царской фамилией, хочет стать новым самозванцем, еще одним Лжедмитрием.

Свою пропаганду он распространял не только среди жителей Мангазеи, но и рассылал ее соседним воеводствам, и в Москву. Впрочем, сам Палицын верил в то, что он пишет, поэтому продолжил вести против московского воеводы тайную подрывную работу.

В Москву полетел донос, которому вряд ли поверили в Сибирском приказе. «Подозрение в грехопадении» Кокорева укрепилось у Палицына, когда за столом у старшего воеводы в присутствии торговых людей один подвыпивший сторонник Кокорева — мезенец Мотька Кирилов, поспорив с другим торговым человеком, сказал, что «жалует де нас царь Григорий Иванович». Правда, никто не обратил внимания на пьяные речи, а Кокорев, услышав их, приказал выбросить пьяницу из-за стола, но Палицын принял это к сведению и снова настрочил донос.

Такая жизнь продолжалась почти два года. Воеводы соперничали друг с другом, поливая грязью друг друга. Между сторонниками обоих политических сил периодически происходили потасовки, сменяющиеся редкими перемириями. Со временем из неприязни друг к другу двух бояр возникла лютая ненависть. Кокарева достала клевета и доносы младшего воеводы, и его сторонников, и он решил изжить его из Мангазеи. А что может быть для алкоголика хуже, чем отсутствие алкоголя?

Было известно, что Андрей Палицын не пользуется товарами бизнеса его жены. Значит у него есть свои источники. Московский воевода начал копать под него и поиски привели к таможенному голове Тимофею Бармину. У него нашли в подвале вино, но никаких доказательств, что он поставляет его на продажу у него не было. С досады, его люди жестоко избили чиновника. Как рассказывал сам пострадавший: «На земле велел держати четырем человекам, руки и ноги обломал. И лежал я по всю зиму только жив».

Война перешла в открытую фазу. Палицын отказался исполнять свои обязанности и запретил использовать его печать для государственных дел. Он строчил в Москву жалобы, требуя власти вмешаться в дела Мангазеи. Подобное самоуправство Кокорина не понравилось и местным жителям. Они написали письмо царю с 250 подписями, требуя отослать московского воеводу из колонии.

Но власти молчали. Головорезы Кокорева перехватывали все челобитные и уничтожали их. Тогда сторонники Палицына провернули целую спецоперацию.

Каждый год из Мангазеи на Русь и обратно плавал коч Самсона Новацкого, в котором плыли отслужившие срок стрельцы и казаки, а так же люди, которым разрешили вернуться из ссылки. Палицын освободил духовника Кокарева, арестованного самим Кокаревым за донос в свой адрес. Тот написал подробное письмо со всеми преступлениями режима. Подписи поставил Палицын и все видные деятели Мангазеи. После чего поп вместе с письмом отправился в Москву, прежде чем люди москаля опомнились.

У старшего воеводы сильно бомбануло от такой наглости. Он решил во что бы то не стало отомстить. Всех людей, хоть как-то связанных с новгородцем, он перестал пускать в крепость. Против них и младшего воеводы начался прессинг. Жители, симпатизирующие ему стали подвергаться нападениям казаков и верных Кокореву людей. Последние, впрочем, тоже не оставались в долгу.

В августе 1630 года в Мангазею из Тобольска прибыл караван торговых людей на 28 кораблях, среди которых был племянник Палицына и его двоюродный брат. Кокорев, заподозрив, что они приплыли не с пустыми руками, приказал стрельцам обыскать корабли. Родственники, моряки и посадские люди стали оказывать сопротивление и завязалась потасовка, в результате которой пролилась кровь. В конце-концов, победившие стрельцы торжественно извлекли из коча контрабандное вино для младшего воеводы.

Для Палицына это стало последней каплей. Ладно его лишили власти, но еще и лишить вина… Это было слишком.

На следующий день стало известно, что посадские люди вооружаются. Палицын и поддерживающие его мелкое купечество и промышленники собирались каждый день у дома младшего воеводы, слушая его речи.

Кокорев приказал закрыть ворота и не пускать Палицына даже на богослужение. Так же он приказал верным ему морякам привести корабли в боевую готовность и занять позицию напротив посада.

26 декабря стало известно, что младший воевода призывает всех жителей Мангазеи прийти на Вече к Успенской церкви для решения всех проблем. Кокорев объявил, что все, кто явятся на эту мероприятие – будут считаться бунтовщиками.

27 декабря Палицын собрал в Успенской церкви сходку Мангазейской общины и при всем народе объявил Григория Кокорева государевым изменником. Горожане пишут челобитную царю с просьбой назначить им воеводу Палицына единственным правителем Мангазеи.

В то же время стрельцы и казаки в крепости приносят присягу Григорию Кокареву и занимают оборону. Польские и литовские военнообязанные, живущие в Мангазее, переходят на сторону младшего воеводы. Влиятельные купцы и зажиточные мастера частично переходят на сторону Кокарева, частично бегут из города. Моряки отказываются исполнять приказы старшего воеводы и занимают нейтралитет.

Вечером того же дня в город прибывают охотники во главе с Леонтием Плехановым. Он со своими людьми, узнав что происходит, так же поднялся против старшего воеводы.

Целый месяц город провел по разные стороны барикад. Стороны смотрели друг на друга и никто не решался сделать первый шаг. В конце концов, 27 февраля, Кокарев направил послание всем жителям Мангазеи с призывом сесть за стол переговоров. Он предложил явиться в посаде, на гостином дворе обе стороны и решить все ссоры и обиды.

Воевода вышел из крепости вместе с большим отрядом солдат, однако, увидев сколько народу собралось на улицах, отказался идти на гостиный двор и пригласил жителей к стене крепости. Только люди стали подтягиваться к месту дебатов, как со стены крепости грянули выстрелы.

Пасадские люди, во главе с племянником Палицына, бросились на штурм. В ходе битвы под стенами погибло 12 человек, около полусотни получили ранения. Стрельцы и Кокорев едва успели укрыться за воротами крепости. Дальнейшие попытки взять форт штурмом не увенчались успехом. Не помогли и подкрепления, прибывшие спустя месяц из Туруханского зимовья во главе с поляком Павлом Хмелевским.

Крепость, вместе с укрывшимися немногочисленными сторонниками старшего воеводы и сотней стрельцов, была взята в осаду. Все пути снабжения были перекрыты. Запасы продовольствия составляли лишь сухари, поэтому вскоре в гарнизоне начался голод и цинга, унесшая жизни 10 человек.

Крепость, в ответ на блокаду, открыла огонь из пушек прямо по городу. В результате за три месяца артобстрела Мангазея была полностью разрушена. Никакого стратегического или тактического эффекта это не принесло, кроме как возможность стрельцам поразвлекаться в условиях депрессивного состояния. Так же стрельцы постоянно совершали вылазки из крепости, но ни одна из них не принесла какого-либо значимого успеха.

Пасадские люди не могли смотреть, как воевода разрушает их дома и постоянно обстреливали форт из мушкетов и немногочисленных орудий. К маю у осаждавших закончился порох и свинец. Палицын принял решение снять осаду и отступить на Енисейский волок. Вместе с ним ушли и все его сторонники.

Палицын отстроил свой острог и стал собирать дань с аборигенов и охотников, фактически перенеся столицу региона в новое поселение. Кокорев, после снятия осады, немедленно восстановил контроль над городом и над рекой Таз. Он разослал во все воеводства сообщения о событиях в Мангазее и обвинил Палицына в государственной измене.

Почти год властям ничего не было известно об этой войне. Новая Мангазея собирала пушной налог, а Старая не давала ей отдавать его в руки государства, удерживая реку Таз. Лишь летом 1631 года власти, наконец, узнали о происшествии и приняли сторону Кокорева, решив что новгородец спровоцировал бунт мужиков.

К лагерю Палицына прибыл отряд стрельцов, чтобы арестовать его. Однако воевода убедил их в своей невиновности и отказался с ними ехать. Он дождался, когда закончится сбор налогов, и отправился вместе с мехами и пушечными ядрами, как доказательством вины Кокорева, на верном ему коче мимо Мангазеи в Туруханск. Ему удалось прорваться прежде, чем старший воевода понял, чей это корабль.

Палицына не арестовали и в Туруханске. Он отдал пушнину и вместе с ядрами отправился в Москву. На суде, благодаря его недюжинному красноречию и дипломатическому таланту, а так же прошлых заслуг, его оправдали, наказав лишь месяцем домашнего ареста. Он будет следующие 8 лет писать ценные литературные труды, многие из которых дошли до наших дней, опубликовал свои географические исследования реки Лены, которые будут использоваться для дальнейшего ее освоения. А так же бесчисленные обличающие кляузы на своего заклятого врага. А под конец жизни даже получил новое воеводство.

Кокорев вообще не будет никак наказан. Он правил еще год городом, который полностью разрушил, пока его не перевели в город Чугуев.

После воеводской смуты, как ее назвали ее современники, Мангазея не только перестала быть центром торговли, но и потеряла свое промышленное значение. Население уменьшилось в 3 раза. Почти все торговцы и мастера, потеряв свои жилища и все накопленные средства, мигрировали на юг. Некогда цветущий город всего за 5 лет превратился в небольшое, забытое Богом, поселение охотников и солдат. Да, город со временем отстроится снова и просуществует еще 40 лет, но достичь прежнего могущества никогда не сможет.

В следующей части вы узнаете о попытке власти при помощи религии вернуть городу былую славу, о новых неприятностях для жителей и о войне с местными племенами. Подпишись на группу scriptor creativity в вконтакте, где можно читать больше интересной истории, блогов и прочей ерунды.

Ну и пишите в комментах: на чьей вы стороне в конфликте воевод?