В замечательном научно-популярном фильме “Луна” Павла Клушанцева был эпизод с хождением по Луне на лыжах. Якобы поверхность покрыта хрупким слоем разной толщины, который не держит человека. А на лыжах ходить можно, но неудобно. Предсказание оказалось верным, но для Марса — там есть самые настоящие песчаные ловушки, в худшем случае даже прикрытые безобидно выглядящей коркой. На Луне же люди обошлись галошами, а луноходы — вполне пропорциональных размеров колесами. Вы, кстати, не задумывались, почему так получилось — на Земле по бездорожью часто ездит гусеничная техника, колесная обычно имеет худшую проходимость и привязана к дорогам, но вот луноходы и марсоходы ездят не на гусеницах, а на колесах? Сегодня мы поговорим про самые разные способы передвижения по другим небесным телам, про аппараты прыгающие, ездящие, летающие.

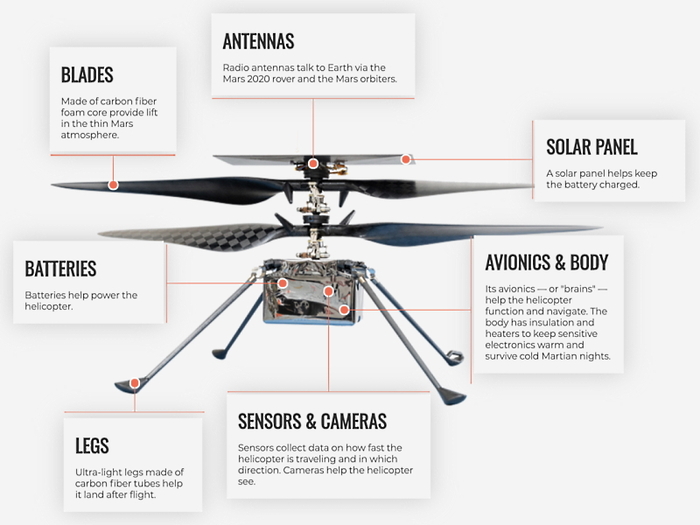

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity на Марсе, фото NASA

Реактивные двигатели

Схема аппарата Surveyor, иллюстрация NASA

Исторически первым аппаратом, который уже после посадки управляемо переместился, стал Surveyor 6. Программа Surveyor предназначалась для мягкой посадки на Луну, проверки технологий и изучения условий на лунной поверхности. Первый же стартовавший аппарат благополучно прилунился 2 июня 1966 года, на четыре месяца позже советской “Луны-9”, совершившей первую в истории мягкую посадку. Но если у аппаратов советской программы Е-6 на поверхности оказывался небольшой шарик с антеннами и камерой, то здесь посадку совершал почти весь запущенный зонд с жидкостными двигателями малой тяги и остатками топлива в баках.

Штатная процедура посадки выглядела следующим образом: с низкой земной орбиты аппарат переводили на траекторию столкновения с Луной. На высоте 75,3 км сбрасывалась антенна радиовысотомера, которая стояла в сопле тормозного двигателя, и включался твердотопливный тормозной двигатель. После того как он выгорал, корпус сбрасывался. Аппарат шел на посадку на жидкостных двигателях малой тяги, которые выключались на высоте 4,3 метра и околонулевой скорости снижения. Затем аппарат падал, амортизируя удар тремя стойками.

У Surveyor 3 на расчетной высоте не выключились двигатели, поэтому аппарат два раза подпрыгнул, но все-таки в итоге совершил мягкую посадку. Но это получилось случайно. А у Surveyor 6 спустя неделю после посадки специально решили включить двигатели. Они проработали 2,5 секунды, подняв зонд на 4 метра вверх и сдвинув на 2,5 метра в сторону. На отснятой после второй посадки панораме отлично видны три вмятины от посадочных опор и потревоженный выхлопом двигателей грунт.

Фрагмент панорамы Surveyor 6, NASA / Philip Stooke, University of Western Ontario

В последующие годы этот способ перемещения на других аппаратах не применялся. С одной стороны, он удобен тем, что, если мы садимся на Луну или другое тело без атмосферы, то нам потребуются и двигатели и система амортизации, которые затем можно использовать повторно. С другой — топливо для двигателей в очень большом дефиците, и чем больше притяжение на небесном теле, тем больше его будет расходоваться. Но сама концепция подпрыгивающих зондов является перспективной, и в истории реализовывалась, пусть и на других небесных телах и другим способом.

Галоши

Скафандр Нила Армстронга, справа лунные галоши, фото NASA

Исследования поверхности Луны, в том числе и манипуляторами Surveyor’ов, показали, что вполне можно обойтись без лыж. Также не сбылось предсказание из “Космического рейса” 1935 года: “старик мой на Луну собрался, холод там -270°, а валенки забыл”. Но вот дополнительная обувь, которую вполне можно назвать галошами, на Луне использовалась. Подошва скафандров была сравнительно мягкой и тонкой, к тому же на нее был нанесен слой липучки велкро, так что для дополнительной защиты от абразивного действия лунной пыли и температуры (стоит отметить, что астронавты садились утром, когда поверхность еще не успевала прогреться) были разработаны дополнительные ботинки, редкий элемент скафандра, который назывался просто “лунные галоши” без хитрых аббревиатур.

Конструктивно они были сделаны многослойными, можно отметить подошву из силиконовой резины, слои бета-ткани (стекловолокно, покрытое тефлоном) и хромеля-р (тканые нити из хромоникелевого сплава). На “Аполлоны” с 15 по 17 конструкцию изменили, хотя внешне они выглядели так же.

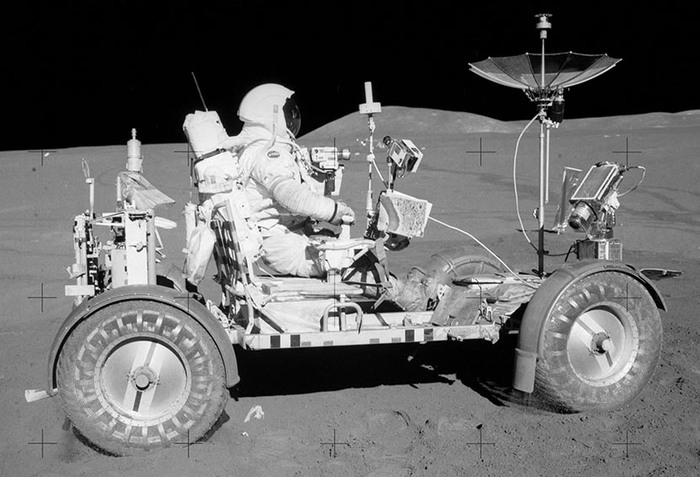

Багги

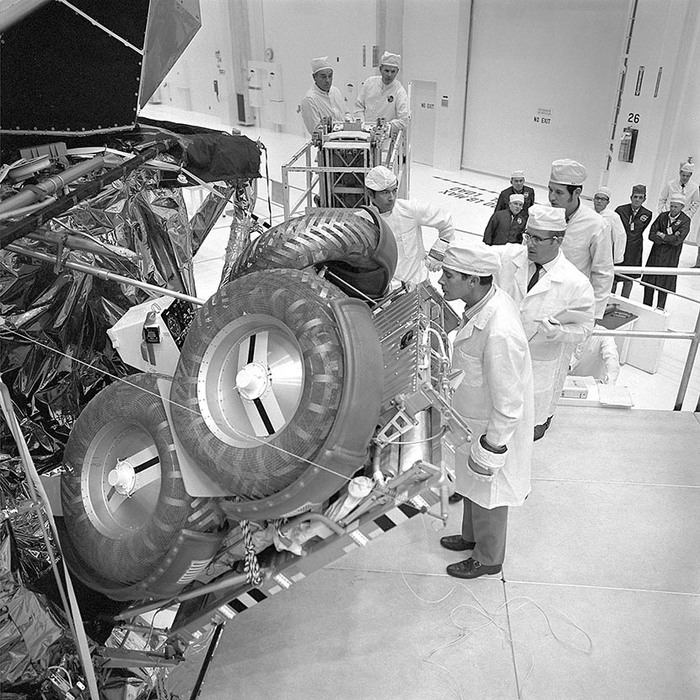

Ровер “Аполлона-15”

Миссии “Аполлонов” с 15 по 17 были увеличенной длительности, трое суток на поверхности вместо одних. Естественно, возникла идея добавить мобильности передвигающимся пешком астронавтам. Проблема — на лунном модуле был только один свободный угол в виде трехгранной призмы, куда этот ровер можно было поставить. Поэтому конкурс выиграли “Боинг” с “Дженерал Моторс”, инженеры которых изначально продумали, как упаковать в нишу и разложить на Луне ровер.

Конструктивно это был четырехколесный электромобиль весом 210 кг и запасом хода на примерно 92 км. Кроме того, что все остальные планетоходы имели шесть или восемь колес, ровер отличался уникальной конструкцией колеса. Поскольку резину в лунных условиях использовать невозможно, инженеры изготовили конструкцию обладающую свойствами обычного земного колеса, но из металла. Аналогом покрышки выступало полотно из сотканных вручную оцинкованных рояльных струн. Для лучшего сцепления с поверхностью по периметру полотна шли грунтозацепы в виде шевронов из титановых пластин. А прогиб полотна ограничивала металлическая конструкция внутри. “Покрышка” крепилась на сплошном алюминиевом диске. Колесо имело диаметр 81 см и ширину 23 см, на сегодняшний день это самые большие колеса, ездившие по другим небесным телам.

Колесо ровера в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне, фото Tyrol5/Wikimedia Commons

Колеса крепились к корпусу поперечной индивидуальной торсионной подвеской. Все четыре колеса были ведущими, и все четыре могли поворачиваться. Это сильно помогло в первом же испытании ровера на “Аполлоне-15”, когда оказалось, что передние колеса поворачиваться не хотят. Для охлаждения батарей и электроники была создана очень остроумная и легкая по весу система. В процессе движения тепло отводилось в находящихся в отсеках батарей и электроники воск, который плавился и грелся. На остановке астронавты открывали радиаторы, которые излучали тепло, воск охлаждался и застывал обратно. Перед началом движения радиаторы закрывали, чтобы их не засыпало пылью. В первых двух высадках астронавтам запрещали удаляться на расстояние, с которого они бы не могли вернуться пешком, только в последней миссии, на “Аполлоне-17”, этот запрет был снят. Роверы проехали 27, 26 и 35 километров по поверхности соответственно. Еще одной особенностью была камера, которой можно было управлять из ЦУПа, и, благодаря которой, мы смогли увидеть старт взлетной ступени лунного модуля с Луны. А уже в 21 веке технологии стабилизации изображения дали нам возможность посмотреть на покатушки астронавтов (в данном случае “Аполлона-16”).

В общем, роверы доставили массу удовольствия астронавтам и прекрасно показали себя, позволяя разгоняться до 18 км/ч. По итогам эксплуатации самым слабым местом оказались крылья — неосторожные движения астронавтов их ломали. На “Аполлоне-15” проблему игнорировали, а на семнадцатом сообразили эрзац из подручных материалов.

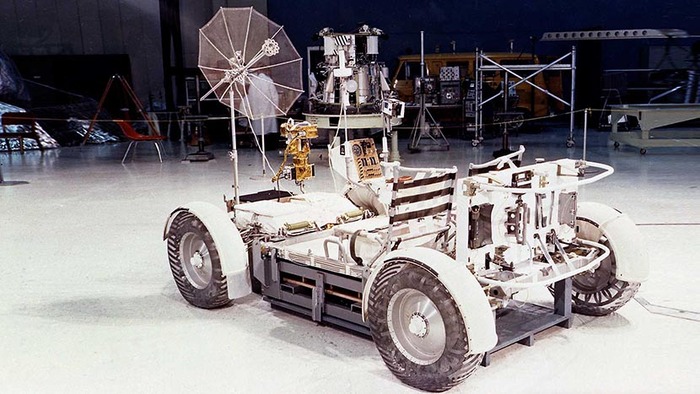

Лунный трактор

Когда советские конструкторы из ВНИИТрансмаш стали проектировать луноход, было разработано как минимум четыре варианта шасси — гусеничные с двумя и четырьмя гусеницами, четырехколесное и восьмиколесное. И можно найти информацию, что изначально гусеничное шасси было фаворитом. Гусеницы позволяют сильно снизить давление на грунт (поэтому-то их и используют на танках), однако для планетохода у них обнаруживается множество недостатков. Прежде всего, гусеницы банально тяжелые. Далее, они обладают множеством точек, отказ которых приводит к потере всей гусеницы — ведущая звездочка, каждый палец между траками и каждый трак. Если гусеница порвалась или слетела — все, приехали, можно только поворачиваться на месте на оставшейся. А еще при обычном повороте на месте забившийся сбоку грунт может банально заклинить гусеницу. Так что по итогам испытаний оказалось, что лучше всего подходит восьмиколесное шасси.

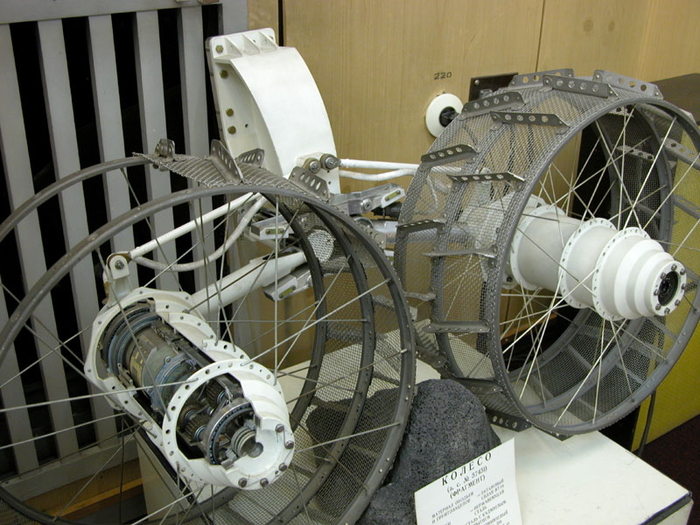

Колеса лунохода в музее ВНИИТМ, источник. Если вы туда заглянете, то увидите, что аналогичные роверам колеса тоже исследовались

Каждое колесо имело диаметр 51 см и ширину 20 см. На трех титановых ободах была натянута стальная сетка, на которой закреплены грунтозацепы. На жестком грунте работали ободы, на мягком площадь касания увеличивалась за счет сетки, а грунтозацепы помогали движению. Обод соединялся с осью спицами. Внутри оси располагался электромотор с редуктором, все восемь колес были ведущими. На случай отказа мотора в каждой оси располагался пиропатрон — его подрыв разобщал мотор и редуктор с осью, чтобы не было сопротивления вращению. Колеса крепились на индивидуальной продольной торсионной подвеске.

Особенностью луноходов было прямое управление. Сигнал до Луны идет чуть больше секунды, что позволяет отдавать команды напрямую после некоторой тренировки. Хотя это было нелегкой работой, приходилось учиться думать на несколько секунд вперед. Экипаж луноходов состоял из пяти человек — водителя, командира, оператора остронаправленной антенны, штурмана и бортинженера. У луноходов было две скорости — 0,8 и 2 км/ч.

Луноход-1

“Луноход-1” совершил мягкую посадку 17 ноября 1970 и стал первым колесным аппаратом, катящимся по Луне (“Аполлон-15” был позже, в 1971). Он проработал 302 суток, проехал 10,5 километров и не проснулся после очередной лунной ночи. В последнем сеансе связи 14 сентября 1971 было зафиксировано падение температуры и давления в герметичном корпусе — для бортового радиоизотопного источника тепла и электроэнергии был выбран изотоп с очень коротким периодом полураспада, и он ожидаемо деградировал.

“Луноход-2” по конструкции не особо отличался от предшественника, самым большим новшеством была третья телекамера на высоте человеческого роста. Аппарат прилунился 15 января 1973, а последний сеанс связи с ним произошел 11 мая. Луноход погиб из-за ошибки наземного персонала — выезжая из кратера задним ходом не закрыли крышку, которая зачерпнула грунт, осыпавшийся потом на верхнюю часть герметичного отсека и нарушивший теплообмен. По современным подсчетам “Луноход-2” проехал 39 км.

Эксплуатация показала, что проблемой луноходов являлось знание окружающей обстановки — им бы не помешали панорамные камеры или камеры на манипуляторе. А вот к системе движения замечаний не было, конструкция благополучно справлялась с непростым лунным рельефом.

Одна конструкция на всех

Всех следующих наших героев объединяет одно технологическое решение — разработанная в Лаборатории реактивного движения NASA подвеска типа Rocker-Bogie. Bogie — это “тележка”, а rocker — “балансир”. То есть буквальный перевод — система “балансир-тележка”. Конструкция имеет массу достоинств — жесткая, без упругих элементов подвеска обеспечивает практически постоянный контакт с поверхностью всех шести колес и уменьшает наклон корпуса. Типовым решением также является поворот крайних колес, среднее поворачиваться не может.

Схема работы подвески, на анимации неточность, синий прямоугольник корпуса будет поворачиваться, но на половину между поворотами балансиров, анимация Maxxl2/Wikimedia Commons

Роверы Sojourner, MER и MSL, фото NASA

Первым, экспериментальным, аппаратом с этой подвеской стал марсоход Sojourner, севший на Марс в составе миссии Mars Pathfinder 4 июля 1997. Его масса составляла всего 11,5 кг. Для перемещения использовались маленькие колеса диаметром 13 см из алюминия со стальными шипами.

Анимация из фотографий посадочной платформы Mars Pathfinder, изображение NASA

Аппарат проработал 95 земных суток, последний сеанс связи был проведен 27 сентября 1997. За это время, двигаясь со скоростью до одного сантиметра в секунду (0,036 км/ч), Sojourner проехал примерно 100 метров, не удаляясь от посадочной платформы дальше двенадцати метров. Небольшая скорость связана не только с малыми размерами и мощностью, задержка связи до Марса составляет от 4 до 20 минут, поэтому прямое управление невозможно. Специальная группа готовила инструкции бортовому компьютеру, проверяла их правильность на наземном оборудовании, передавала на борт, и только потом они выполнялись. Аналогичный процесс использовался и на последующих аппаратах. Ровер показал пригодность выбранных технологий, и в полет стали готовить два более тяжелых аппарата Mars Exploration Rover — Spirit (A) и Opportunity (B).

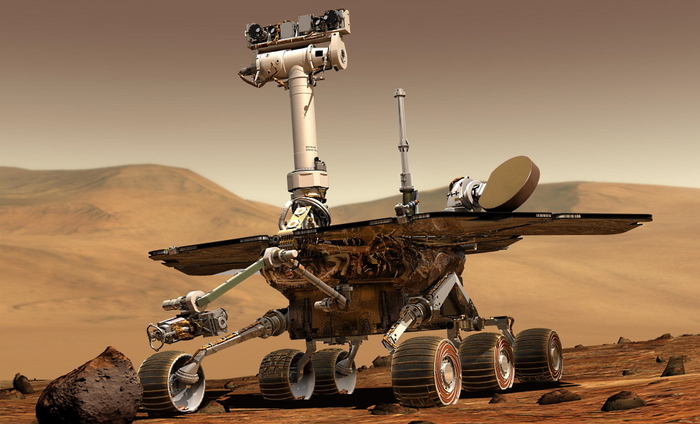

Ровер MER, иллюстрация NASA

Платформа MER весила 185 кг и использовала колеса диаметром 25 см. Интересной особенностью было то, что в поперечном сечении колеса были выгнуты и напоминали не цилиндр, а бочку. Единственными амортизирующими элементами подвески были спиральные металлические спицы в колесе. Максимальная скорость движения составляла 50 миллиметров в секунду (0,18 км/ч), а реальная находилась в районе 10 мм/с (0,036 км/ч). Оба аппарата должны были проработать не менее 90 солов, но на порядки превзошли эти сроки.

Севшему первым 4 января 2004 “Спириту” повезло меньше. 16 марта 2006 отказало правое переднее колесо, и роверу пришлось начать ехать задом наперед. В каком-то смысле эта авария принесла и пользу — отказавшее колесо нарушало верхний слой грунта и иногда приносило научные сюрпризы. А 1 мая 2009 ровер въехал в “песчаную ловушку” — слой мягкого песка под коркой безобидно выглядящей поверхности, и застрял. Последующие многомесячные попытки вытащить засевший марсоход успехом не увенчались, даже несмотря на внезапно начавшее вращаться правое переднее колесо.

Spirit буксует, видео по фото с камеры ровера

В итоге марсоход объявили неподвижной научной станцией. Ситуацию осложнял тот факт, что Spirit застрял в неудачном месте. Оба марсохода на зиму старались ставить на южные склоны неровностей рельефа, чтобы солнечные панели, к тому времени уже серьезно запыленные, получали больше света. А вот наклон к Солнцу панелей “Спирита” был далеко не оптимальным. Последний сеанс связи провели 22 марта 2010, и затем уже ровер не откликался. Скорее всего, электроника замерзла и вышла из строя зимой.

Opportunity сел 25 января 2004, и уже первые метры стали посылать тревожные звоночки адекватности расчета системы передвижения — марсоход не смог выехать перпендикулярно стенке кратера Игл, в который приземлился, пришлось выезжать под углом. За последующие годы неоднократно были случаи, когда на пробуксовку терялось больше 90% оборотов колес, но марсоход все-таки преодолевал неприятный участок.

Opportunity на сегодняшний день является рекордсменом по пройденному расстоянию, которое составило 45,16 км. Последний сеанс связи состоялся 10 июня 2018 года. На Марсе в тот момент начиналась необычно мощная пыльная буря, которую марсоход не пережил. Миссию официально завершили 13 февраля 2019, спустя 5498 суток, когда стало ясно, что ровер не ответит.

С одной стороны, то, что аппараты смогли проработать до 60 раз дольше первоначально рассчитанного, говорит о высоком качестве инженерных решений. С другой, неоднократные случаи пробуксовывания и тот факт, что Spirit в итоге застрял, не может говорить о том, что система движения оказалась идеально приспособленной к местным условиям.

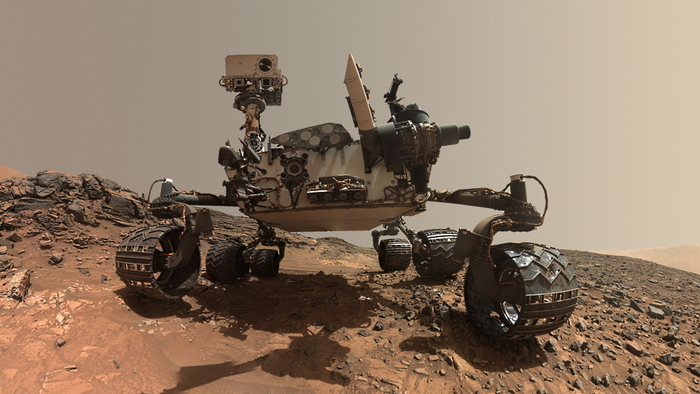

Curiosity на Марсе, селфи-панорама из снимков с камеры на манипуляторе, отлично видны столбики двигателей поворота на передних колесах

Следующим, третьим поколением марсоходов, стали Curiosity и Perseverance. Пусть их посадку и разделяют почти девять лет, платформа у них одна. Curiosity совершил посадку 6 августа 2012 года и активен до сих пор, проехав уже более 26 км. Его масса составляет 899 кг, максимальная скорость 90 метров в час (0,09 км/ч), средняя — 30 метров в час (0,03 км/ч). Более тяжелый ровер едет на колесах диаметром 50 сантиметров. Полотно “покрышки” выполнено из алюминия толщиной 0,7 мм (семь листов бумаги) и поэтому эластично. В качестве грунтозацепов и элементов жесткости используются выступы в форме шевронов. Полотно связано с осью титановыми спицами сложной формы.

Въезд в Хиддэн Вэлли

Серьезно забуксовать марсоход пока что не успел. В 2014 году он въехал было в место, названное Хиддэн Вэлли (“Потаенная долина”), и на фотографиях навигационных камер стало видно, что начинается та самая песчаная ловушка. Операторы не стали рисковать и тут же дали команду выходить задним ходом на твердую поверхность.

Самой большой проблемой системы движения Curiosity пока что является износ колесного полотна. На сегодняшний день на самом поврежденном среднем колесе не просто дыры, а потерян еще и один из девятнадцати шевронов. Пока что это не угрожает движению, и инженеры JPL считают, что критическое количество в 14 шевронов сломается примерно к 2034 году, но на будущее уже придумано решение: когда износ колеса станет критическим, Curiosity подъедет колесом к камню, включит мотор и обдерет полотно о камень, оставшись с узкой полоской, к которой прилегают спицы. Что любопытно, участок колеса для одометрии (измерения пройденного пути), тот самый, который отпечатывает морзянкой название лаборатории-изготовителя “JPL”, оказался прочнее, чем остальное полотно колеса.

Слева наиболее поврежденное колесо, справа наземные испытания аварийного сброса части колеса, фото NASA/JPL

18 февраля 2021 на Марс совершил посадку второй марсоход этого же типа — Perseverance. Основное изменение в системе движения — колеса. Их диаметр еще увеличили, до 52 см, заменили шевроны на волнообразные грунтозацепы, а расстояние между грунтозацепами уменьшили. Также убрали одометрическую “фичу” с морзянкой. Еще можно заметить, что стали шире спицы колеса. Аппарат проехал по Марсу пока что немногим больше 2 км, и говорить что-либо об успешности изменений рано.

Старые и новые колеса, иллюстрация NASA

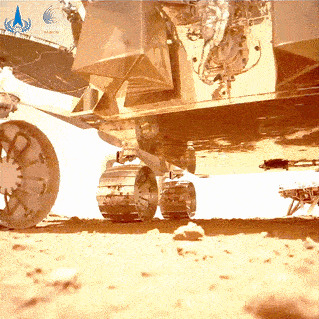

Чжужун, фото со сброшенной камеры

22 мая 2021 на поверхность Марса совершил мягкую посадку спускаемый аппарат станции “Тяньвэнь-1” с марсоходом “Чжужун” (китайский бог огня). И здесь мы тоже видим уже знакомую нам подвеску типа Rocker-Bogie.

Посадка китайских луноходов и марсоходов, без сомнения, блестящее достижение Китая, но с инженерной точки зрения, если говорить о системе движения, оригинальных решений здесь, увы, не заметно. Учитывая, что по характеристикам марсоход близок к платформе MER — солнечные панели, масса 240 кг, такой же расчетный срок работы в 90 солов, будет интересно, как покажет себя китайский марсоход, будет ли он меньше буксовать и сколько времени сможет проработать.

Амбиции

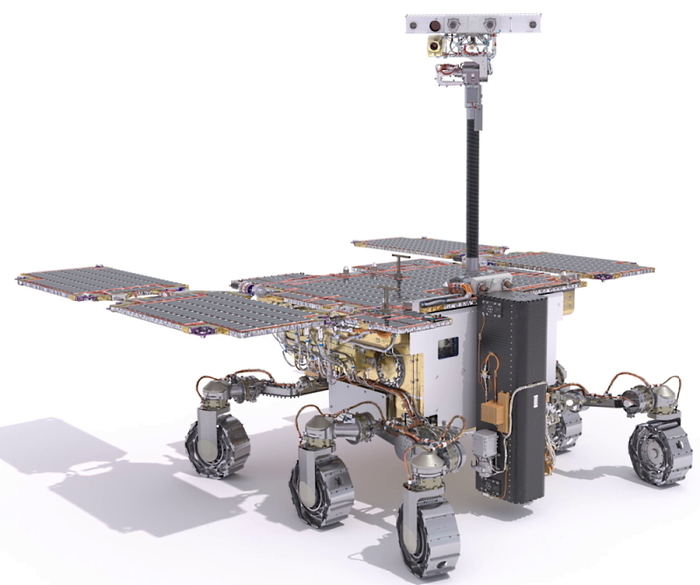

Rosalind Franklin, рендер ESA

А вот европейские инженеры слишком амбициозны, чтобы повторять, пусть и хорошо работающую, подвеску. На марсоходе “Розалинд Франклин”, единственном герое нашего рассказа, который еще не стартовал, установлена оригинальная система движения из трех независимых тележек. Приглядитесь к изображению выше, хорошо видны три тележки: правая, левая и задняя, каждая с двумя колесами. Особенностью подвески являются также моторы на колесных колоннах, которые используются и при раскрытии подвески и позволяют уникальный, шагающий, способ движения.

Гифка из видео ESA, там еще много интересного

Одним из недостатков подвески Rocker-Bogie является значительная масса приводов, которые используются только один раз — при раскрытии подвески из транспортного положения в рабочее. Здесь же выполняющие аналогичную функцию моторы в режиме шагания дают возможность передвигаться по песчаным ловушкам без пробуксовывания. Аппарат должен стартовать в сентябре 2022 года в совместной российско-европейской миссии “Экзомарс”, в ее второй части. Марсоход доставит на поверхность российская платформа “Казачок”, которая после высадки марсохода должна будет проработать год стационарной научной станцией.

Лыжи все-таки были

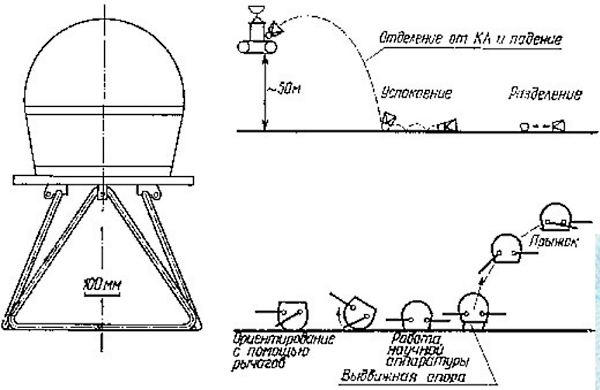

ПРОП-М, источник

Аппараты, которые должны были передвигаться на лыжах, в истории космонавтики все-таки были. Это советские мини-марсоходы, названные “прибор оценки проходимости — Марс” — ПРОП-М. Они стартовали на аппаратах “Марс-2” и “Марс-3”. Небольшие, весом всего 4,5 килограмма, аппаратики были соединены с посадочной станцией кабелями длиной 15 метров. Из-за того, что прямое управление с задержкой сигнала до Марса невозможно, у них были элементы автономности — аппаратик проезжал полтора метра и ожидал дальнейших команд. На передней части были два датчика препятствий, если марсоход натыкался на камень, то пытался его объехать.

Увы, поездить по Марсу аппаратикам не пришлось — “Марс-2” разбился 27 ноября 1971, а “Марс-3” совершил мягкую посадку, но связь с ним пропала через 14,5 секунд.