После Пикассо и Дали

Зачем мы вообще ходим на выставки и в музеи? Чтобы вдохновиться, обновиться, отдохнуть от суеты — да и просто побыть наедине с чем-то вечным. Кто-то ищет там ответы, кто-то — идеи, кто-то просто прячется от выходного безделья. У всех своя причина. Но одно я знаю точно: после каждой такой встречи с искусством прежним уже не останешься. Хочешь ты того или нет — внутри что-то щёлкает, как выключатель. И мир становится немного другим.

Это как с книгами. Каждая книга, которую ты читаешь, — это ингредиент в твой внутренний суп. Иногда туда падает добротная картошка из Достоевского, иногда — фастфудный кубик бульона с TikTok. Вкус формируется постепенно. Главное — не превращать мозг в столовую самообслуживания.

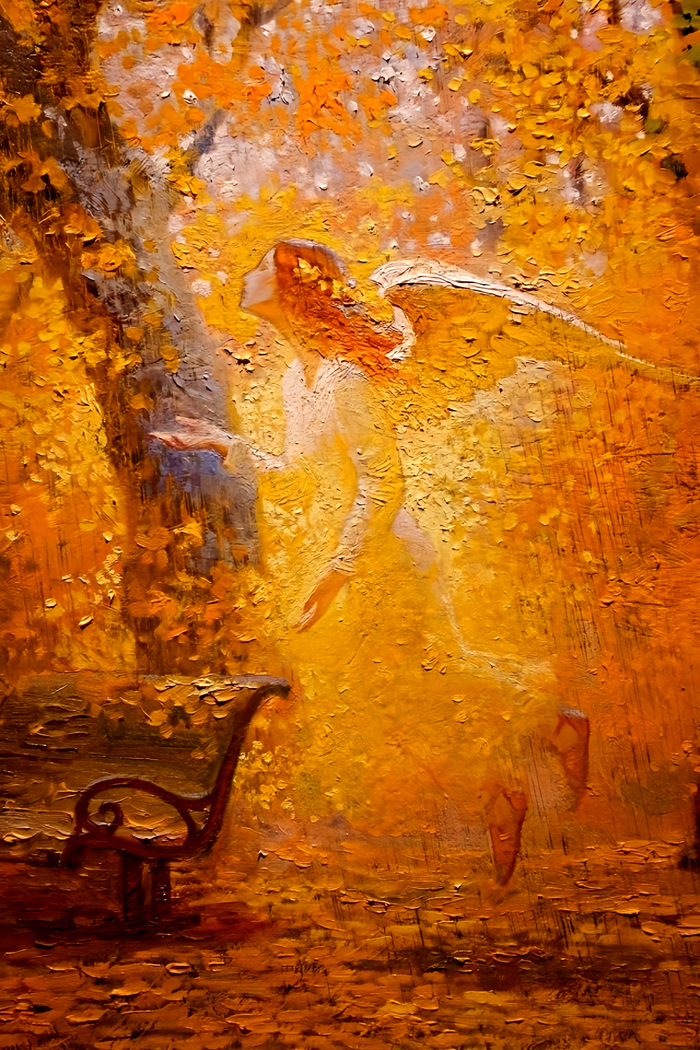

Мне, признаться, повезло. Жена у меня — искусствовед. В доме пахнет не только кофе, но и искусством. Мозг, как и тело, не терпит суррогатов. И чем меньше в рационе «информационного фастфуда», тем чище вкус к жизни. Ментального фастфуда минимум — всё с подачей, аннотацией и лёгким намёком на вечность. Дочь — профессионально танцует. Так что и фастфуд у нас редкий гость — в прямом и переносном смысле. А ужин у нас иногда выглядит как перформанс: кто-то обсуждает Ренессанс, кто-то отрабатывает двойные дроби под столом. В общем, окружён красотой со всех сторон — хочешь не хочешь, а начнёшь понимать символизм и в собственной тарелке супа.

И вот, в одно солнечное субботнее утро, нас занесло на выставку Пикассо и Дали. Частная коллекция — больше сотни работ. Прекрасная, дерзкая, чуть сумасшедшая.

Два испанца, два антипода, два гения, у каждого — своё солнце в голове. У Дали ус стоял как антенна, улавливающая вдохновение, а у Пикассо взгляд был как у человека, который всё время видит чуть больше, чем остальные.

Пикассо шёл вперёд как бульдозер — ломал формы, смешивал жанры, менял лицо искусству. Дали — артист до кончиков усов, театрал, хулиган, поэт мазков и паранойи.

Оба — мастера классики, оба пошли дальше. Каждый нарисовал себе вечность, только разными красками.

Наш экскурсовод был молодой, энергичный, и, кажется, немного влюблён в обоих сразу. Он показывал мазки, рассказывал истории, как будто был у них на кухне. Мы слушали, кивали, и где-то внутри тихо происходила алхимия: картины переставали быть просто красками. Они становились зеркалами — твоих собственных состояний, страхов, амбиций.

Особенно запомнились фразы. Сальвадор Дали однажды сказал:

«Не бойтесь совершенства — вам всё равно его не достичь.»

И ведь правда. Столько людей годами гонятся за совершенством, будто оно прячется за углом и машет рукой. А Дали просто пожал плечами и сказал: расслабьтесь. Дышите. Рисуйте свои безумные часы.

Пикассо был прямее:

«Всё, что вы можете вообразить, — реально.»

Как будто подмигнул каждому, кто боится начать. Подумаешь — странная идея, нелепый план, рискованный шаг. А потом смотришь — и вот уже он висит в Лувре, а ты всё ещё сомневаешься, реален ли ты сам.

Я не стану пересказывать их биографии — Википедия справится лучше. И не буду притворяться искусствоведом — я больше по метафорам и наблюдениям.

Но одно скажу точно: как бы ты ни относился к искусству — равнодушно, восторженно или с лёгким скепсисом — входят в зал и выходят два разных человека. Тихо, но по-настоящему. Может, именно поэтому мы и наведываемся туда — чтобы вспомнить, что мы живые. Что внутри всё ещё откликается.

Вильям Сива

Камакерама, часть 3: От Уральской Тайги к Сердцу Соликамска – рождение керамической школы и резиденций

Привет, Пикабу!👋

Вас уже 14 читателей нашей истории. Зачем-то вы здесь и я вам благодарна! Давно не была тут, болела немного. Исправляюсь-пишу для вас! Меня зовут Настасья, я рассказываю историю нашей с мужем керамической мастерской Камакерама. Новым друзьям я рекомендую прочитать сначала:

Там я рассказала о том, как зародилась Камакерама, и о наших первых шагах на маркетах и в больших проектах. Сегодня мы перелистнем еще одну страницу книги и поговорим о том, как из мастерской мы выросли в целое образовательное пространство.

1. Передышка для вдохновения и искра новой идеи

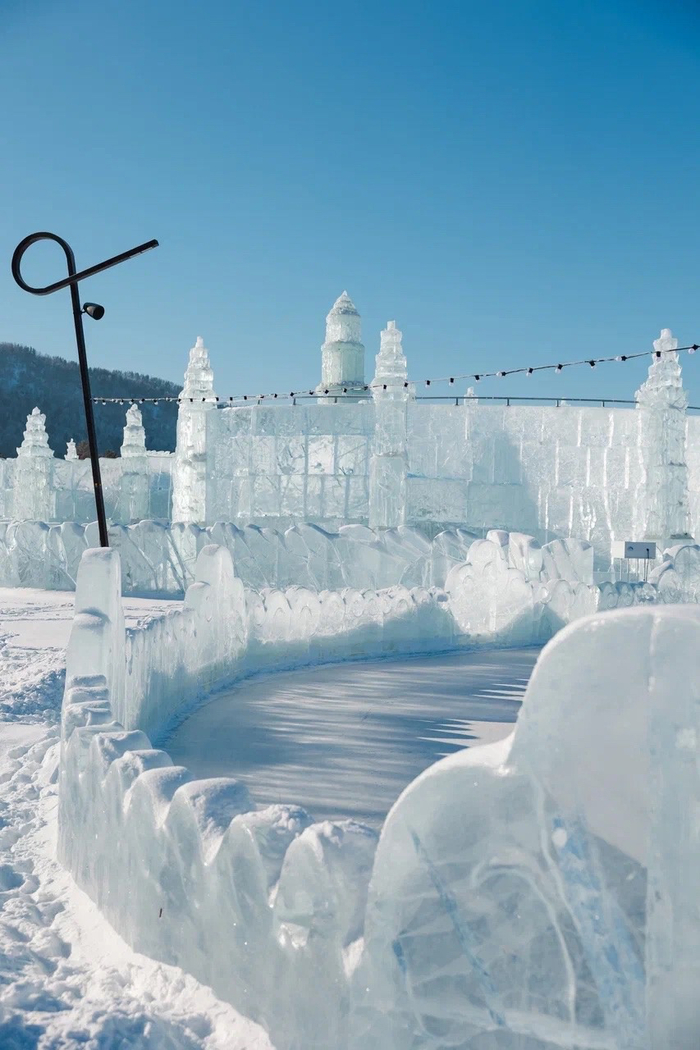

После наших активных керамических приключений наступил небольшой, но важный перерыв. Алексей погрузился в живопись, создание керамических и иных скульптур, развивал свои ледовые проекты (о которых, поверьте, я обязательно как-нибудь расскажу и покажу вам настоящие шедевры!).

Архив. Леша вырезает, я все фиксирую.

А мне в это время пришла спонтанная идея – открыть свою школу керамики! (Поясню, по образованию я педагог, преподавание у меня в крови, т.к. самым ярким примером учителя является моя бабуля. Лучшего примера, как объяснять ЛЮБОЙ материал абсолютно любому человеку и донося до всех голов мысль, я не встречала. В общем вдохновила она меня на это направление, чему ей и благодарна. Вам интересно будет про мой педагогический опыт в целом? Если да, маякните в комментариях, заодно и познакомимся!) отвлеклась- продолжаю!

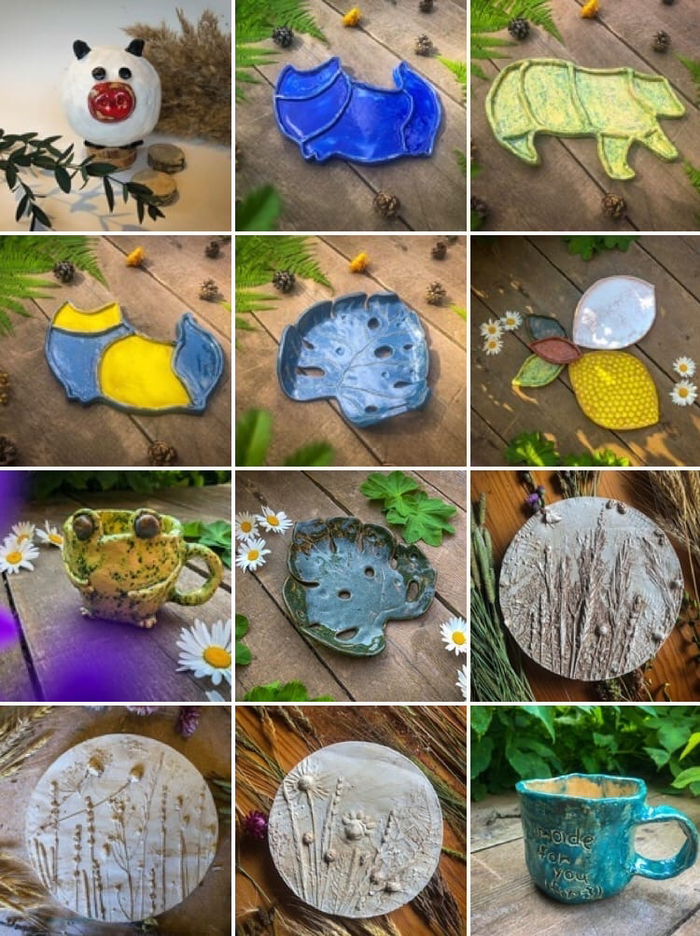

Январь 2022 года. Все началось с дерзкого вызова: "А что, если наполнить каждый Соликамска (ближайший большой город рядом с нашей деревней), керамическими листиками монстер?". Мой первый лозунг на мастер-классах звучал именно так: "Я не остановлюсь, пока в каждом доме Соликамска не появится керамическая монстера!"

Сказано – сделано. И вот я уже планирую аренду помещений, закупаю материал, готовлю мастер-классы. Всю зиму и весну я кочевала по разным арендованным студиям, обучая всех желающих основам работы с глиной.

Архив. Февраль-апрель 2022. Преподаю для всех желающих лепить в разных студиях города Соликамска.

2. Летняя Резиденция в Тайге: Лепим под пение птиц.

В мае 2022 года мы с мужем приняли важное решение: открыть керамическую летнюю резиденцию прямо в нашем доме в тайге! Это было что-то невероятное. Наша резиденция расположилась прямо у леса, на солнечной веранде, где ярко светило солнце, пели птицы, трава была такой сочной и зеленой, а воздух пах так свежо, что это просто невозможно передать словами.

Как бы сильно не хотелось, но выставлять фото гостей и детей здесь я не буду. Все можно найти в ВК, там я выставляла все фото с разрешения всех гостей.

В этой волшебной атмосфере я организовывала детский лагерь с тремя профильными сменами, где дети не только учились лепить, но и полностью погружались в природу. Естественно все было официально и это тот еще квест оформить детскую площадку по нормам, но я справилась! А также приглашала всех желающих на мастер-классы. Как же хотелось, чтобы это лето никогда не заканчивалось! Но август неумолимо подходил к концу.

3. Зимняя Резиденция: Сердце Керамики в Историческом Соликамске

Муж, наблюдая как я все больше втягиваюсь в преподавание и отхожу от изготовления нашей керамики, в конце августа 2022 года предложил арендовать постоянное помещение в самом сердце Соликамска, в старинном купеческом здании, чтобы создать зимнюю резиденцию! Место, где гости могли бы приходить на мастер-классы и лепить всё, что душе угодно, независимо от погоды за окном.

Было/стало (начали с одного стола на 8 человек, закончили множеством комнат для лепки и фотозоной)

И мы действительно лепили много! За два года работы школы керамики я выпустила более полутора тысяч учеников с их уникальными изделиями. И для меня, для маленького человека из провинции, это действительно много! Мы создавали керамические лагеря не только для детей, но и для взрослых, которые стремились раскрыть свой творческий потенциал.

Архив. Изделия моих творческих взрослых и маленьких учеников. Помню каждого, хоть и был достаточно большой поток желающих для маленького городка.

У нас появились и свои резиденты – талантливые мастера, которые стали частью нашей команды. Мы дали им возможность быть свободными художниками, расправить крылья творчества и творить в уютной атмосфере нашей мастерской. Леша все это время поддерживал меня и мои новые проекты. Для меня это было действительно важно, я бы и подумать никогда не могла что смогу сделать такое.

Всё было так здорово, так по-домашнему и мило. Можно сказать, поистине "периферийно", со своей особой душой. И всё было бы замечательно, если бы не одно "но"...

---

P.S. Что же произошло дальше? Почему идиллия нашей зимней резиденции могла быть нарушена? Ответ на этот вопрос вы узнаете в следующем посте! Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение нашей истории в постах 4 и 5. До скорой встречи!

Много-много маяков!

Это еще летние работы, писала маслом в основном по бумаге. И только относительно не так давно собралась и оформила в рамы из гипса все это дело.

Каждая из них имеет подпись и название.

Размер овальных с рамой 20 х 14,7см

Размер круглой 20см

Рисую всратые штуки

Покажу и я, что у меня есть! Может кого-то улыбнёт.

Вообще я не то чтобы художник, но калякаю часто, не могу без этого. Во многих-многих стилях рисую, всё показывать в пост не уместится, стаж 20 лет :)

Иллюстрация к днд кампании

В лигу художников не буду постить, а то каракули