Нагайбаки в ХХ веке: путь от забвения к возрождению

История нагайбаков — это история народа, который сумел сохранить себя, несмотря на политику ассимиляции и исторические потрясения. В ХХ веке они пережили и попытки «растворить» их в других этносах, и настоящий подъем самосознания, который сделал нагайбаков признанным коренным малочисленным народом России.

Первые шаги к осознанию себя народом

Во многом благодаря православным миссионерам у нагайбаков еще в XIX веке начало формироваться понимание своей отдельной идентичности. А после Октябрьской революции 1917 года государство впервые официально признало их частью так называемых «мелких народностей».

Нагайбаки вошли в Союз мелких народностей Поволжья, наряду с чувашами, черемисами, мордвой, пермяками, зырянами и другими этносами. Союз занимался развитием национальной культуры и языка.

В 1926 г. нагайбаки были впервые записаны в официальной переписи населения, всего в Верхнеуральском и Троицком уездах насчитывалось 10 949 нагайбаков (из них 7 722 в центральной группе).

Создание Нагайбакского района

В 1920-х годах встал вопрос о создании района, где компактно жили бы нагайбаки. В его состав вошли шесть нагайбакских и четыре русских поселка.

На съезде обсуждали, как назвать новый район. Одни предлагали вариант «Нагайбакско-Октябрьский», другие настаивали на простом «Нагайбакский». Большинство проголосовало за первый вариант, но окончательное решение принял Троицкий окружком — и район получил название Нагайбакский.

Несмотря на политику унификации, это название сохранилось и стало важным символом для народа.

Попытки ассимиляции: политика татаризации

В конце 1920-х годов началась активная политика татаризации нагайбаков. Главным инструментом стал язык:

В 1927 г. для обучения нагайбаков в школах первой ступени был принят новый алфавит на основе латинской графики.

До 1929 г. он преподавался как иностранный язык, впоследствии, несмотря на «холодность» со стороны учителей к этому новшеству, обучение полностью проводилось на татарском яналифе.

В 1932 г. была создана районная газета «Нагайбак», впоследствии переименованная в «Красный нагайбак» (Кызыл Нагайбак), все номера газеты выходили на русском и татарском языках.

С 1930-х годов началось отрицание всех оснований идентичности нагайбаков — православия (антирелигиозная пропаганда), казачества (политика расказачивания) и языка (внедрение татарского).

С 1939 года в переписях нагайбаков стали записывать как татар. Школы перешли на татарский язык обучения, приглашали татарских учителей. Однако, в самосознании и восприятии соседей (русских и казахов) нагайбаки считались самостоятельной общностью.

В связи с политикой непризнания нагайбаков отдельным народом в их этничности проявилось неприятие обозначения себя и своей культуры словом «татарский». Нагайбаков из центральной группы волновала тема навязанной татарской этничности. Нагайбаки говорили:

«Я не татарин, это я чувствую здесь» — и указывали на сердце.

При этом у нагайбаков не было противоречий с татарами, напротив, многих связывают дружеские отношения и родственные узы. Во многом именование нагайбаков татарами произвело «эффект от противного» — всплеск национального движения с середины 1980-х годов.

Жизнь в советское время

Советская власть проводила политику «раскачивания» идентичности: отрицала православие, боролась с казачьим прошлым, навязывала татарский язык. Но при этом сами нагайбаки постепенно приняли концепцию «советского человека». При общении с разными людьми отмечали не этническую, а территориальную принадлежность к району, области, стране.

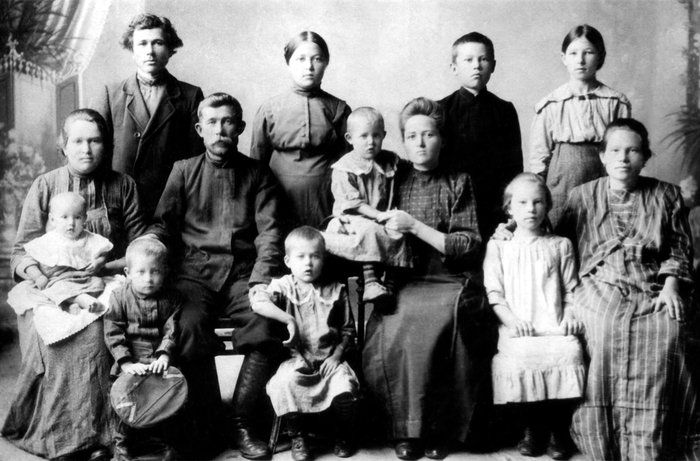

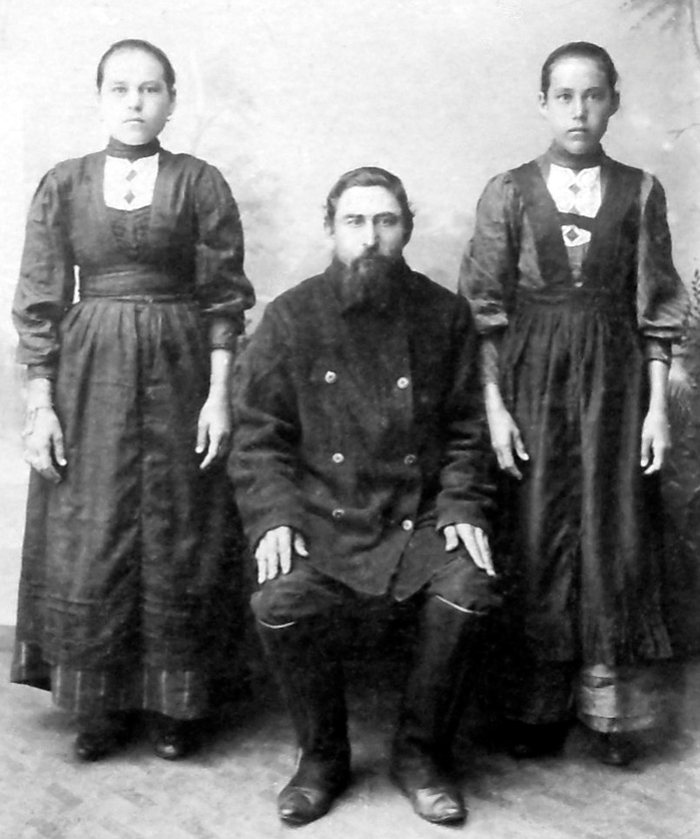

Тем не менее, этническая идентичность продолжала жить в семейных традициях. Одним из оснований сегодняшней этничности нагайбаков являются родственные связи. Причем особенностью их культуры можно считать ритуальное родство — взаимосвязи нагайбаков на похоронах и поминках. Родство сопровождает нагайбака не только при жизни, но и после смерти: согласно традиции, в загробной жизни он не обречен на одиночество, а попадает в круг покойных родственников.

Интересной чертой оставалась и состязательность. В народе говорили:

«Сосед забор покрасит, а мне надо еще лучше».

Это соперничество мотивировало семьи, роды и даже целые села к развитию и сохранению своей культуры.

Подъем самосознания в 1980-е годы

Середина 1980-х стала переломной. Именно тогда началось возрождение нагайбакской этничности. Огромную роль в этом сыграл Алексей Михайлович Маметьев, которого можно без преувеличения назвать «отцом народа».

В 1985 году он открыл первый музей в Фершампенуазе, что стало отправной точкой культурного подъема. Местные жители основали народные коллективы в каждом нагайбакском селении. Впоследствии в тех же селениях открылись и музеи, в экспозициях которых главный акцент делался на предметах нагайбакской культуры. Музеи оказались не просто центрами народной культуры, а своего рода священными обителями, хранящими нагайбакское наследие.

Борьба за признание

Самым важным делом Маметьева стало признание нагайбаков отдельным народом. Он вел переписку с председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР Р. Н. Нишановым, директором Института этнологии и антропологии АН СССР В. А. Тишковым.

В июне 1993 г. Верховный Совет Российской Федерации принял Закон «Основы законодательства РФ о правовом статусе коренных малочисленных народов», в котором нагайбаки были включены в перечень коренных малочисленных народов (КМН).

С этого момента люди начали менять паспорта — и впервые за долгое время в графе «национальность» писали: нагайбак.

Это время можно назвать «нагайбакской эйфорией» — в самосознании людей появилось новое для них чувство собственной этнической значимости.

Нагайбаки сегодня

По переписи 2002 года числилось 9 600 нагайбаков, из них 7 394 проживали в Нагайбакском районе Челябинской области. В 2010 году их стало меньше — 8 148 человек, при этом 6 127 относились к центральной группе. Согласно Всероссийской переписи 2020 г. численность нагайбаков уменьшилась почти на треть - 5 719 человек.

Согласно частным опросам и наблюдениям, многие нагайбаки (особенно представители северной группы) записываются в переписи «русскими», однако осознают себя нагайбаками.

Сегодня нагайбаки занимают второе место по численности в Нагайбакском районе, уступая только русским. Но их активность и сплоченность позволяют занимать моральное лидерство. В прошлом представителям других народов, жившим в нагайбакских селениях, приходилось учить язык нагайбаков. Центральная группа сумела успешно себя позиционировать в медийном пространстве: про нагайбаков сняты десятки фильмов, в последнее время они в центре внимания исследователей и общественных деятелей.

В нагайбакских селах с 1990-х годов главной проблемой считается отток населения, в частности молодежи. Исторически и этнически сложилось так, что нагайбакская культура сохраняется в сельской местности. Как правило, уезжая из села в город, нагайбаки в последующих поколениях теряют свою этническую идентичность.

История нагайбаков ХХ–ХХI веков — это история борьбы за самосохранение. Народ, который пытались «растворить» в других этносах, сумел не только выстоять, но и обрести новый уровень самосознания.

Сегодня нагайбаки продолжают сохранять традиции, развивают культуру и уверенно заявляют о себе как о коренном народе России.

Советуем ознакомится с ранее выложенным постом о том, как нагайбакские казаки вошли в Париж во время заграничных походов 1813–1814 гг.:

Материалы для поста были взяты из источника: Белоруссова С. Ю. Нагайбаки: динамика этничности. - Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2019. - 424 с.

🔔 Подписывайтесь на наш проект "Медиа о нагайбаках | КМН РФ", чтобы узнать больше о прошлом, настоящем и будущем нагайбаков.