Интересные старинные (и не очень) вещи из заброшенных домов под снос

Всем привет. Продолжаю писать цикл статей, про заброшенные дома и вещи из них, которые я достаю. Дома - не просто заброшены. Они выкуплены и их сносят. То есть, все, что я достал оттуда, должно было оказаться на свалке.

Продолжаю публиковать довольно атмосферные фото домов, которые забросили хозяева еще до канители со сносом:

Тут вообще жил, похоже, какой-то кришнаитили кто:

Это ведь точно - не Богородица?

Ну да ладно, теперь что по находкам:

Довольно большая этажерка, которая однако требует небольшого ремонта:

Ушла за 2К.

Так-то она крепкая - без гнили и плесени. Я думаю, найдется человек, который ее доведет до ума.

Пара лаптей - почти не ношенных. Шучу... Ношенных:

Пара зеркал:

Сани деревянные:

Снова - икона:

Почти в каждом доме, на чердаках я нахожу их... Хм...

Вот собственно и все. Осталось забрать пару расписных сундуков, но об них попозже...

ПС Вернулся - много чего случилось за время моего отсутствия здесь, расскажу попозже, а пока решил ознакомить вас с находками, которые нашел за этот сезон поиска по разным интересным местам. Все статьи публикуются с опозданием в 4 месяца, из моего блога. Кому не терпится сразу прочитать все - добро пожаловать на мой Дзен канал "Поиск интересного с Хрусталевым".

Если интересен видео формат, то Рутуб канал - здесь.

Всех обнял. С глубоким уважением, Евгений Хрусталев.

ПС 2. На моем Дзен канале есть подборка со старинной мебелью из заброшек. Если интересно, то нажмите - сюда.

Самые большие «кладбища кораблей»: где покоится флот

Зачем вообще нужны «кладбища» и что это за места.

«Кладбище кораблей» — общее название для трёх разных явлений.

Первое — промышленные площадки разборки списанных судов, где корпуса режут на металл, а оборудование уходит на вторичное использование.

Второе — зоны массовых заброшенных судов, когда корабли оставляют у берега без утилизации.

Третье — природные «кладбища»: опасные акватории, где за столетия погибли сотни судов, и теперь это объекты подводного наследия.

В идеале почти каждый списанный корабль должен попадать на переработку. Но в реальности всё упирается в экономику, логистику, правовые требования и наличие инфраструктуры. Поэтому на карте мира есть и гигантские разборочные верфи, и места, где старые корпуса годами ржавеют в отмели.

Крупнейшие центры разборки: где суда становятся металлом.

Аланг, Индия.

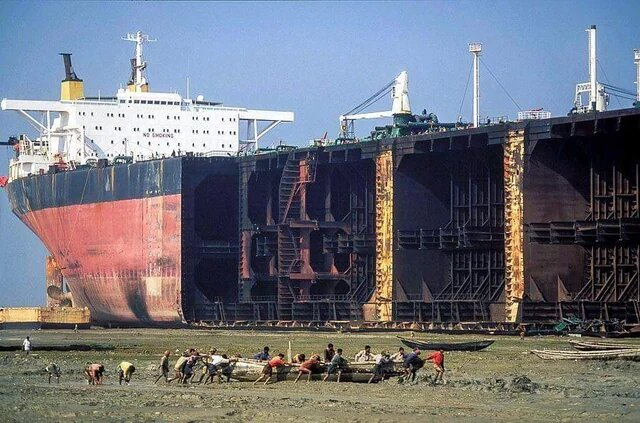

Полоса пляжей в штате Гуджарат — крупнейший в мире кластер судоразборки. Десятки участков тянутся примерно на 14 км вдоль мелководного берега залива Камбей. Высокие приливы позволяют «высаживать» многотысячные суда прямо на песок, а отлив — подводить технику и начинать резку. В пиковые годы сюда доходили сотни корпусов — от балкеров и контейнеровозов до круизников и танкеров.

Как это устроено изнутри: сначала судно проходит газоочистку и инспекцию опасных материалов, затем команда демонтирует оборудование и «корабельный быт»: мебель, электрику, тросы, якоря, шлюпки. Часть идёт в магазины «из корабля» (их в округе целый пояс), тяжёлые узлы уходят на ремонт и вторичную установку, а корпус режут на секции и отправляют на местные прокатные станы. Экономика округа десятилетиями жила за счёт стали и «вторички»: кислородные станции, мастерские, рероллинговые заводы, перевозчики металла.

Цифры: по данным отраслевых сводок, в Аланге 183 площадки с суммарной мощностью около 4,5 млн LDT и береговой линией ~14 км. Пик пришёлся на 2011–2012 финансовый год — ≈415 судов за год; в 2024–2025 — ≈113 судов (исторический минимум). В 2020 разобрали ~196 судов.

🔸Примечание: LDT (Light Displacement Tonnage) — «лёгкий» водоизмещающий тоннаж, то есть масса судна «налегке»: корпус, механизмы и стационарное оборудование без топлива, груза, балласта, воды и припасов. В судоразборке LDT используют как ориентир «веса для переработки». Поэтому 4,5 млн LDT — это приблизительная совокупная масса корпусов, которую кластер способен разобрать за период (обычно — в год).

Читтагонг (Чаттограм), Бангладеш.

Берег Ситакунды — ещё один эпицентр разборки. Десятки площадок используют «пляжную» модель: судно заводят на полном приливе, а на отливе начинается работа. Здесь режут практически всё — от старых танкеров до контейнеровозов. Судоразборка даёт стране значимую долю стали для внутреннего рынка и работу тысячам людей, а вдоль трассы тянутся кварталы магазинов деталей: от швартовых и вентилей до каютной мебели и кухонной утвари.

Цифры: прибрежная полоса судоразборки тянется ~18 км. По разным оценкам, отрасль даёт 20–60% внутренней стали (в зависимости от методики подсчёта и периода) и обеспечивает 20–200 тыс. рабочих мест (прямо и косвенно). В 2024 в стране зафиксированы смерти 9 работников и 45 тяжёлых травм на пляжных участках Чаттаграма.

Гадани, Пакистан.

Гадани — третий крупный центр на «пляжной» схеме: длинная полоса участков, где суда встречают пламя резаков. Здесь работают с самыми разными корпусами, а рынок металла чувствует каждый большой «приход». После ряда трагических инцидентов требования к безопасности усилили: больше контроля, обучающие программы, регламенты по горячим работам.

Цифры по Гадани: рекорд 2009–2010 — 107 судов, ≈852 тыс. LDT; заявленная мощность — до ≈135 судов в год (до ~1,4 млн LDT). В обычные годы счёт идёт на десятки крупных корпусов.

Алиага, Турция.

Алиага под Измиром — противоположность «пляжной» модели. Это европейски регулированный кластер с доками, кранами, герметичными площадками, учётом опасных материалов и экспортом металлолома на сталеплавильные комбинаты. Сюда идут суда под флагами, которым нужны площадки из «евросписка», а также специфические корпуса — от паромов до круизных лайнеров. Во время кризиса круизной отрасли 2020 года здесь резали сразу несколько крупных лайнеров, что хорошо видно по кадрам с постепенным «исчезновением» палуб.

Цифры по Алиаге: за последнее десятилетие в этом кластере разобрали >2 000 судов; в Турции действует несколько EU‑listed площадок, принимающих суда под европейскими флагами.

Заброшенные «кладбища»: когда суда просто оставляют.

Нуадибу, Мавритания.

Побережье залива Нуадибу долгие годы считалось крупнейшим «кладбищем» заброшенных судов: здесь одновременно стояли и лежали на отмели сотни корпусов — от рыболовецких до небольших грузовых. По оценкам, исторически в бухте и на отмелях было до ~300 судов; экспедиции в середине 2000‑х фиксировали ~100+ корпусов над водой и два десятка под водой. Часть была затоплена рядом, образуя музей под открытым небом и серьёзную экологическую проблему.

Природные «кладбища»: когда опасная акватория пишет историю.

«Кладбище Атлантики», США.

Воды у побережья Норт‑Каролины, особенно район мыса Хаттерас и песчаных мелей Diamond Shoals, веками считались ловушкой для судоходства. Здесь встречаются тёплое течение Гольфстрим и холодные прибрежные потоки, из‑за чего рождаются туманы и резко меняются ветра; под водой — постоянно бродящие песчаные гряды. За несколько столетий на этом участке погибло множество судов разного класса — от парусников колониальной эпохи до пароходов XIX века. Во время Второй мировой здесь находился печально известный участок «Torpedo Junction»: немецкие подлодки топили торговые корабли буквально «у берега». В этих водах покоится и легендарный броненосец USS Monitor, ушедший ко дну в 1862 году неподалёку от мыса Хаттерас. Сегодня регион известен не только как опасная акватория прошлого, но и как центр подводной археологии и дайвинга; на берегу работает музей Graveyard of the Atlantic.

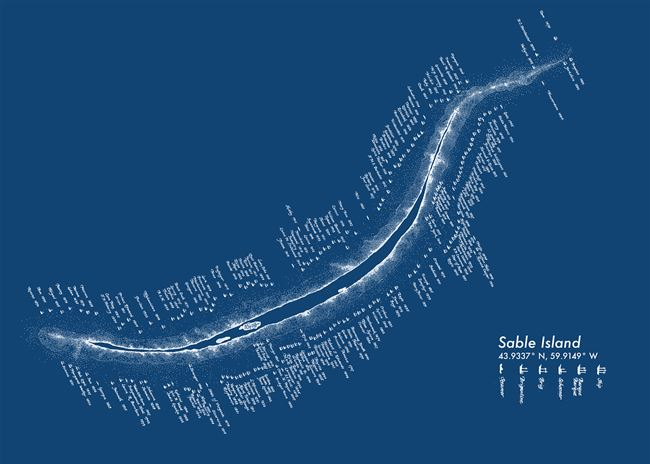

Остров Сейбл, Канада.

Узкая дуга песка в Атлантике печально известна 350+ зарегистрированными крушениями с конца XVI века. Сейбл лежит на пересечении штормовых треков, здесь часты туманы и резкие смены течений, а главное — постоянно меняющиеся песчаные банки: то, что сегодня глубоко, завтра становится мелью. В XIX–начале XX века на острове действовали маяки и спасательные посты, благодаря которым число жертв постепенно снижалось, но сами крушения не исчезали. В наши дни Сейбл — охраняемая территория (национальный парк‑резерв), доступ ограничен, а подвижные дюны порой выносят на свет фрагменты старых корпусов: история буквално «всплывает» после каждого большого шторма.

Почему не все суда сразу отправляются на переработку.

Логистика и деньги. Отбуксировать старый корпус к крупной верфи дорого. Для малых судов это может быть экономически бессмысленно — их бросают в ближайшей отмели или в порту, если контроль слабый.

Опасные материалы. Старые суда содержат асбест, ПХБ, тяжёлые металлы, остатки масел. Их нужно правильно удалить и утилизировать — не везде есть условия и специалисты.

Правовые требования. В одних странах контроль слабый, в других — строгий. В переходные периоды (до вступления новых конвенций) часть судов «зависает» в серой зоне.

Историческая ценность. Отдельные корпуса сохраняют как музеи или искусственные рифы — после очистки от опасных веществ.

Что меняется с международными правилами.

С 2025 года в отрасли действует обязательная рамка безопасности и экологии: переработка должна идти с учётом инвентаря опасных материалов на борту, контролем условий труда и утилизации. Для судов под европейскими флагами также действует требование переработки только на сертифицированных площадках из утверждённого списка. Это постепенно выдавливает «дикий» разбор и сокращает число мест, где корпуса просто бросают у берега.

Экономика и люди.

Судоразборка — это не только металл, но и занятость для целых регионов: тысячи рабочих мест напрямую и в смежных отраслях — от проката стали до магазинов «корабельной утвари». Одновременно это одна из самых травмоопасных сфер тяжёлого труда, поэтому тема безопасности, обучения и контроля здесь критична.

Экология: цена ошибок.

Главные риски — утечки масел и топлива, токсичная краска, асбест, загрязнение песчаных отмелей и прибрежных вод. На современных верфях эту проблему решают закрытыми доками, системами сбора стоков и сертификацией. Там, где суда годами гниют в мелководье, последствиями становятся мёртвые пятна экосистем и долгие программы очистки.

Итого.

«Кладбища кораблей» — это срез целой индустрии на стыке истории, экономики и экологии. Где‑то корпуса уходят в печи и возвращаются в виде арматуры и листового проката. Где‑то они десятилетиями ржавеют на мели, становясь мрачными памятниками эпохи.

Дагдизель - заброшенный цех для испытания советских торпед

Форт Боярд в Каспийском море, сколько он ещё простоит - неизвестно, но совершенно точно, что недолго. К моему удивлению, попасть на него пока можно и весьма бюджетно, если не брать экскурсию в интернете, а найти катер прямо на пляже Каспийска.

Небесные игры, чайки-бомбардировщики и волшебный родник. День тридцать пятый

Привет, Пикабу!

После вчерашнего дня, запомнившегося утренней песчаной бурей, необычным взглядом на Рыбинск с воды и впечатляющей встречей с «Метеором» (если пропустили, то вот предыдущий пост), настало время новых приключений!

Сегодня, 26 июня 2024 года, мне предстояло сразиться с коварным Морфеем, столкнуться с серией “дождевых шуток” от Волжских туч и, наконец, встретиться со стаей пернатых "бомбардировщиков". В общем, скучать не пришлось!

День 35. Сонный марафон, небесные капризы и пернатые агрессоры.

Пройдено: 22 километра.

Всего: 851 километр.

Жаркое утро и борьба с Морфеем.

Сегодня я смог проснуться только в половину девятого, и то потому, что в палатке стало нестерпимо душно. Подумал: «Ага, ночи-то теплее стали, надо форточки перед сном открывать!» Выбрался наружу, умылся и приступил к завтраку. Ярко светило солнце, по небу плыли крупные облака. По реке, периодически, неспешно следовали по своим делам баржи и круизные теплоходы.

Закончив завтрак, почувствовал, что меня опять неумолимо тянет в сон, и решил изучить информацию о городах, ожидающих впереди, чтобы как-то взбодриться. Казалось, план был надёжный, как швейцарские часы, но потом что-то пошло не так.

Не сумев справиться с сонливостью, я вернулся в палатку, полежал немного на ещё разобранной постели, затем опять умылся, попробовал продолжить чтение… И так по кругу. Окончательно голова прояснилась только к полудню. И только тогда я стал собираться в дорогу.

Небесные игры: тучи-хулиганы.

Частично уложив вещи в каяк, я хотел свернуть палатку, и тут неожиданно поднялся сильный ветер. На горизонте, быстро приближаясь, возникла грозовая туча, из которой проливался ливневой дождь.

Она проходила ближе к противоположному берегу, и была вероятность, что дождь не заденет меня, но я решил не рисковать. Быстро покидав все лежащие вокруг вещи в каяк и накрыв их, я, на всякий случай, спрятался в палатку.

Как только застегнул молнию тента изнутри, по нему стали сильно барабанить крупные капли дождя. “Надо же, в последнюю секунду успел”, — облегчённо вздохнул я, и принялся пережидать непогоду.

Мой лагерь зацепило самым краем осадков, и уже через минуту всё стихло. Вновь выглянуло солнце. Осмотрев палатку и каяк, я увидел, что их даже не успело толком намочить. Те капли, которые всё же попали в цель, уже начали высыхать под жаркими лучами солнца.

Не успел я раскрыть ранее укрытые вещи, чтобы разложить их по местам, как налетела ещё одна туча, и история повторилась.

И так четыре раза!

Окончательно дождевые тучи перестали подкрадываться ко мне только к двум часам дня. Подождав, пока палатка, теперь уже промокшая, высохнет, я уложил её на место, собрал оставшиеся вещи и отправился в путь.

Попутный ветер и чайки-бомбардировщики.

Мне предстояло пройти больше двадцати километров, чтобы встать на границе города Тутаев, который я хотел завтра посмотреть, поэтому пришлось напрячь силы, чтобы прибавить темп. К счастью, ветер всё так же дул в спину, создавая попутное течение, и окружающие меня виды смещались назад значительно быстрее обычного.

По пути я встретил небольшой остров, на котором сидело множество чаек. Когда я подошёл ближе, меня заметила одна из них, и взлетела с пронзительным криком. За ней, в точности повторив действия, вторая. А дальше наступила цепная реакция.

Взлетали даже те чайки, до которых от меня оставалась добрая сотня метров, и небо в одно мгновение заполнилось десятками орущих птиц, кружащихся прямо надо мной.

Опасаясь прицельной бомбардировки, я сжал весло, и начал грести изо всех сил, выходя из зоны поражения. В этот раз мне повезло, и я выбрался из птичьей гущи без потерь.

Мотыльковый десант и загадка исчезнувших туристов.

Погода стояла отличная. Было по-летнему тепло. Солнце, после полудня иногда пытающееся обжечь, периодически пряталось за облаками.

Вокруг всё ещё вилось огромное количество приставучих мотыльков, периодически садившихся на меня, но я оперативно сбрасывал их в воду. Мотыльки оказались водоустойчивыми, и, отряхнувшись, улетали по своим делам.

Я заметил, что за два дня пути после плотины Рыбинской ГЭС, я увидел только три палатки, хотя до этого иногда бывали трудности с нахождением места на ночлег, настолько берега были усеяны отдыхающими. Возможно, данная особенность этих мест связана с постоянно меняющейся береговой линией, но выглядело это всё равно странно.

Так, за разглядыванием берегов, борьбой с мотыльками и наслаждением погодой, я незаметно подошёл к окрестностям Тутаева, и стал искать место для ночлега.

Таинственное здание и чудо-родник.

На карте я приметил песчаные отмели неподалёку и направился туда. К моему большому удивлению, они оказались забиты до отказа: целые толпы отдыхающих приехали на машинах жарить шашлыки и провожать закат.

Переплыв на противоположную сторону Волги, я увидел красное кирпичное здание, стоящее на внушительном бетонном основании, недалеко от берега. К нему вёл узкий и длинный мост, но само здание казалось заброшенным много лет назад, почти все его окна были заложены кирпичом. Прямо за ним начинался небольшой пляж, к которому я и направился.

На середине реки мой курс пересек круизный теплоход с говорящим названием “Лебединое озеро”, на бортах которого красовались лебеди.

“Лебединое озеро” на Волге

Причалив, я вытащил каяк и начал прикидывать, насколько это место будет удобным для ночевки. Подход к воде оказался каменистым, что облегчало подъём лодки. Дальше шла смесь гальки и песка. И хотя берег имел небольшой уклон, я был уверен, что смогу выровнять место под палатку.

Но самым главным плюсом, увидев который я сразу отбросил все сомнения о месте ночлега, был родник, стекающий с холма в Волгу, в тридцати метрах от меня! Это было настоящее сокровище!

Этот источник обрадовал меня не только возможностью наполнить бутылки чистой, свежей и холодной водой. Он был знаком того, что теперь мне опять будут попадаться родники, уже давно исчезнувшие с моего пути, и задачи с поиском питьевой воды исчезнут.

Загадочный свет и ночная колыбельная.

Решив оставить все дела на утро, я поставил палатку, и поужинал, любуясь закатным солнцем, которое вскоре спряталось за таинственным зданием.

Вдруг одно незамурованное окно ярко осветилось. Сперва я подумал, что сквозь него пробивается закат, но вскоре на мосту зажглись фонари, протянув к зданию световую дорожку. И тут до меня дошло: это не какая-то там заброшка, а вполне себе действующий объект! Хорошо, что я встал на ночлег подальше от него.

Утром я планировал проснуться пораньше, чтобы было больше времени на изучение Тутаева, и лёг спать ещё засветло, накрыв голову капюшоном спальника. Мимо проходили суда, напевая своеобразную колыбельную своими двигателями, с другого берега доносились обрывки смеха и фраз, где-то вдали лаяли собаки. Все звуки и образы, увиденного за день, смешались, и, незаметно, перетекли в сны.

Итоги дня:

Режим сна нарушен: проспал половину утра, сражаясь с духотой и сонливостью.

Дождевая рулетка: четыре повторных ливня за пару часов – когда природа играет в свои игры.

Воздушная тревога: чудом избежал “бомбардировки” от стаи чаек.

Битва с мотыльками: обнаружил, что местные мотыльки водоустойчивы и очень назойливы.

Речные аномалии: отсутствие туристов и теплоходов продолжает удивлять.

Чудо-родник: нашёл источник чистой воды! Моя система водоснабжения снова в строю.

Таинственный ночлег: Заночевал у загадочного, но явно не совсем заброшенного здания.

Завтра меня ждал Тутаев – город с удивительной историей, разделённый Волгой на две части. Готовьтесь узнать: чем я расплатился за стоянку каяка (спойлер: это не деньги!), как перебрался через реку, упустив паром прямо из-под носа, и какие необычные места посетил – от сквера СССР до колокольного завода! Обо всем этом – в следующем посте!

P.S. Фух, чуть не забыл! Только сейчас осознал: сегодняшний 35-й день пути – это не просто очередная дата в календаре. Это, друзья, самый настоящий экватор моего путешествия по Волге! Из 70 дней пути половина уже позади.

Чувство, конечно, странное: вроде и пройдено уже нереально много, а впереди еще столько приключений, городов и неожиданностей! Главное — не сбавлять обороты. Погнали дальше!

Если понравилось — плюсуйте, и подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе новых приключений!

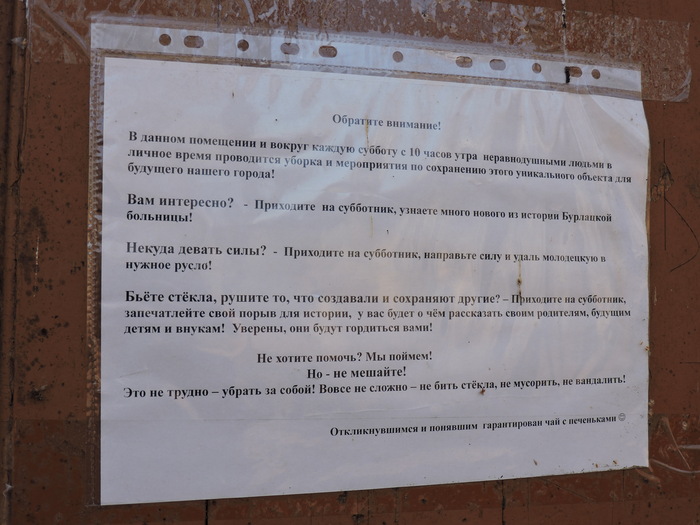

Больница судорабочих

Крайне интересная заброшка на "нетуристическом" берегу Волги в Рыбинске.

Как известно, Рыбинск называли бурлацкой столицей. Труд безумно тяжёлый, опасный, никто о них не заботился; по сути, заболевших и травмировавшихся бурлаков зачастую просто выцепляли из лямки, обходили и шли дальше. И хотя формально закон запрещал судовладельцам оставлять больных в ненаселённой местности без помощи, их предписывалось доставлять в ближайшие населённые пункты, где есть хоть какой-то медик. Но соблюдалось это далеко не всегда, да и бурлаки сами не особо доверяли тогдашней медицине.

И вот около полутора сотен лет назад в Рыбинске купечество начало собирать деньги для строительства какой-никакой, но больницы для множества нуждающихся бурлаков. Дело шло медленно, но в восьмидесятых годах XIX века больницу всё же построили. Назвали длинно и красиво: "Больница императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны, для бесплатного лечения рабочих рыбинских пристаней, в память священного коронования 15 мая 1883 года".

Это был комплекс деревянных зданий, несколько корпусов, включая лабораторию, часовню, роддом (!) и жилой дом врачей.

В 1891 году главное больничное здание сгорело, но вскоре на его месте были отстроены два новых корпуса.

Лечение в больнице было бесплатным.

Правда, к моменту, когда больница начала принимать пациентов, эпоха бурлаков была уже практически закончена.

Терапевтический корпус:

На переднем плане часовня, за ней дом врачей:

Жилой дом медперсонала поподробней:

Близко подходить не рекомендуется)

Столовая:

Роддом:

Главное здание (его фасад был на первом фото):

Обратите внимание на подпорки:

Они здесь не просто так; в здании ведутся кое-какие работы. На входе висит такое объявление:

Больничный комплекс признан объектом культурного наследия, но пока, к сожалению, никто, кроме волонтёров, им не занимается.

Съёмка апреля прошлого года.

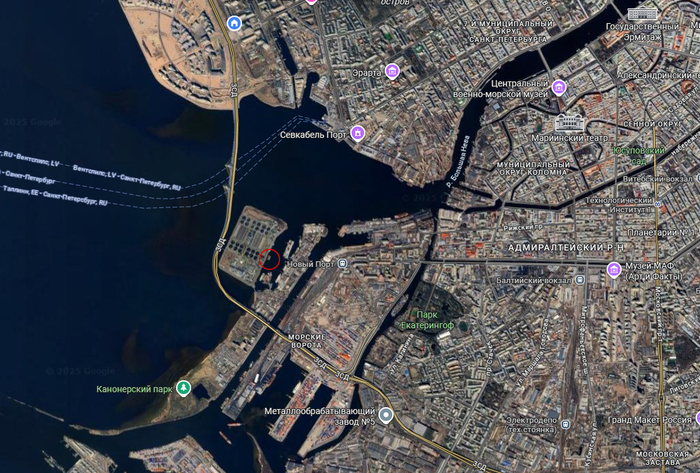

Плавучая судоремонтная мастерская №555. Локация по М.Твену

Ходил на сапе вокруг Белого острова и наткнулся на "затонувший пароходик". Вспомнились "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". Место тихое. Ни катеров, ни судов, ни аквабайков. Близко подходить и залезать не рискнул. Вода мутная, что там торчит со дна не видно. Надо будет посетить с компанией и фотоаппаратурой.

Справа обходить уже не стал. Усталость. Еще домой возвращаться. В следующий раз, да.

Видео 150-300 метров, 3 минуты MP4. Не загружается... Штош. Ссылка на телегу.

Расположение локации:

Здесь течение очень сильное. Выгреб с трудом. Хотя у меня сап очень широкий. 83 см.

https://t.me/sup256/563/3855

В опоре ЗСД нашел дверь. Кто-то там живёт. Звонка, номера квартиры и почтового ящика нет...

Ну и немного статистики.

Немного информации по кораблю:

Плавучая мастерская.

Тип судна: двухдечное судно с железобетонным корпусом, вертикальными бортами, плоским днищем, палуба без погиба и седловатости.

Назначение судна: плавучая мастерская для ремонта судов.

Место постройки: СЗ имени Георгия Димитрова (Болгария, г. Варна).

СЗ имени Ил. Бодяжиева (Болгария, г. Бургас)

Класс Регистра: "Р"

Характеристики:

Длина: 67,5 м

Ширина: 13,4 м

Высота борта: 3,7 м

Высота габаритная: 9,6 м

Водоизмещение с грузом: 1332 т

Осадка с грузом: 1,9 м

Водоизмещение порожнем: 1188 т

Осадка порожнем: 1,65 м

Тип ДГ 1: ДГ100/1 (дизель Д6С-150, генератор МС117-4)

Мощность ДГ 1: 2х110 кВт

Тип ДГ 2: дизель 2МЧ10,5/13, генератор МСА72/4А)

Мощность ДГ 2: 1х14 кВт

Цитата из романа:

Это был пароход, который разбился на скале. Мы дрейфовали прямо к нему. Вспыхнувшая молния осветила всё с небывалой яркостью. Пароход наклонился и торчал частью верхней палубы над водой, и мы могли видеть, с небывалой ясностью каждый шпенёк и кресло у большого колокола, со старой сутулой шляпой, висящей на спинке. Ну, это было ночью и в бурю, и все было так таинственно, что я чувствовал себя так, как чувствовал бы себя любой другой мальчик, видя мрачную жертву крушения, лежащую так печально и одиноко посреди реки. Мне захотелось залезть на борт этой посудины и спуститься внутрь и посмотреть, что там случилось.

P.S.: с редактором постов происходит... что-то грандиозное. 10й раз пытаюсь его нормально отредактировать и залить все те картинки и тексты, которые планировались. Постоянно отваливаются и пропадают. Нечто. Феерия.