Как всё начиналось

Знаете, что меня в последнее время достало? Эти бесконечные мысли о еде. Открываешь холодильник - там пятнадцать видов йогурта, три сорта сыра, какие-то авокадо. Закрываешь - и всё равно непонятно, что приготовить. Листаешь доставку до одури, а в итоге заказываешь опять одно и то же.

Вот я и подумал: а как люди жили раньше, когда выбора особо не было? Когда в магазине стояла одна колбаса, один сорт хлеба, и никто не парился. Решил проверить на себе - взял и прожил неделю так, как питались мои родители в советские годы.

Правила простые: никаких супермаркетов с их разнообразием, никакой доставки, никаких продуктов, которых не было в обычном гастрономе образца 1980 года. Только базовые вещи - крупы, картошка, яйца, молоко, хлеб. И бюджет смешной - около пятисот рублей в день по нынешним меркам.

Сначала казалось, что это будет пытка. А получилось интересно.

Понедельник. Когда простота бьёт по мозгам

Проснулся, включил чайник. Обычно я хватаю кофе, бутерброд с чем-нибудь сложносочинённым, может, йогурт. Тут - овсянка на воде с солью. Всё. Никакого мёда, никаких ягод, даже масла не положил.

Честно? Первая ложка была как пощёчина. Вторая - чуть легче. К середине тарелки организм как будто сказал: «Ладно, принято». И знаете что странно - насытился. Не объелся, а именно насытился. Не хотелось через полчаса снова лезть в холодильник, как это бывает после круассана.

Днём пожарил картошку с луком. На том самом рафинированном подсолнечном масле, от которого по всей квартире разносится тот запах. Помните? Когда идёшь по старой пятиэтажке вечером - и в каждой квартире жарят картошку. Вот этот запах. Он будто из детства пришёл, сел за стол и сказал: «Привет, соскучился?»

Вечером сварил яичный суп. Вода, яйцо, луковица, лавровый лист. Смотрел на эту тарелку и думал: неужели люди правда так ели каждый день? Оказывается, ели. И не жаловались.

Главное открытие первого дня: когда еда простая, мозг не перегружается выбором. Ты просто ешь - и всё. Без этой бесконечной прокрутки вариантов в голове.

Вторник. Картошка как философия

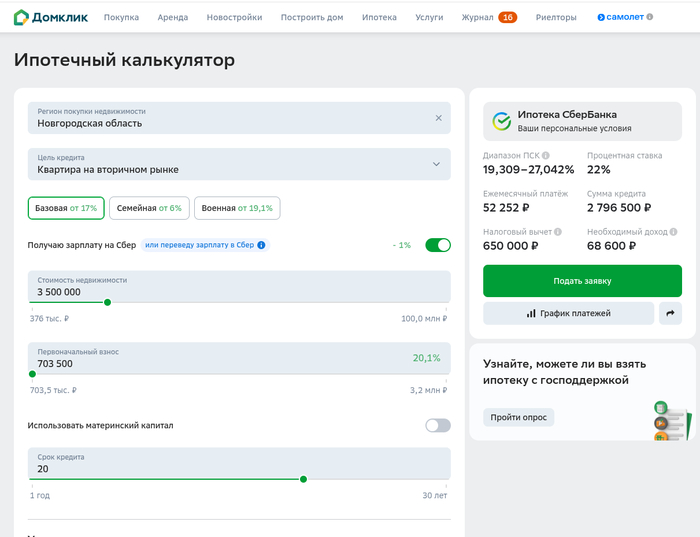

Посчитал, кстати, сколько стоила еда в советское время. Взял среднюю зарплату - 120 рублей, посмотрел цены на продукты. Получается, что на питание уходило процентов тридцать дохода, может, чуть больше. Пересчитал на сегодняшние деньги - вышло как раз рублей пятьсот в день на человека.

Утром намазал кусок хлеба маргарином и посыпал сахаром. Да-да, именно так. Это сейчас кажется дикостью, а тогда это был нормальный завтрак, когда сливочное масло берегли для чего-то особенного. Съел - и понял, почему это делали. Калорийно, быстро, и организм доволен.

В обед сделал макароны по-флотски. Только без мяса - просто с жареным луком и солью. Звучит грустно, правда? А на вкус вполне себе. Лук даёт сладость, соль - контраст, макароны дают сытость. Всё логично.

Ужин - картофельное пюре с подливкой. Той самой коричневой, которую в детстве давали в садике и школьной столовой. Мука, вода, немного масла, соль. Мешаешь на сковородке до густоты - и готово. Льёшь на пюре - и вот он, вкус прошлого.

Сидел, ел это пюре и вдруг подумал: а ведь не голодный совсем. Более того - сыт. Просто нет этого ощущения праздника во рту, к которому привык. Нет взрыва вкусов. Есть просто еда. И этого достаточно.

Среда. Урок экономии по-советски

Знаете, чему я удивился? Как советские хозяйки умудрялись из трёх копеек сделать ужин на пятерых. Вот серьёзно - это был талант.

Утром сварил манную кашу. Ту самую, с комочками, которую в детстве ненавидел. Но теперь я её варил сам - и комочков не было. Просто тёплая, нежная каша. Без ничего, правда, но съедобно.

В обед открыл банку тушёнки. Нашёл нормальную, ещё советского образца - по ГОСТу, в жестяной банке. Сварил перловку, добавил эту тушёнку. И когда открыл банку, этот запах... Меня прямо в детство затянуло. К бабушке на дачу, где она варила такую перловку с тушёнкой, и мы ели её большими мисками после целого дня работы в огороде.

Вечером - хлеб с кабачковой икрой. Домашней, правда, не покупной. Кабачки, морковь, лук, томатная паста. Долго тушится на плите, но зато потом на хлеб намажешь - и вкусно до безобразия.

Главная мысль среды: советская еда была честной. Смотришь на банку тушёнки - там написано «говядина», и там реально говядина. Не соевый текстурат, не гидрогенизированные жиры, а мясо. Простое и понятное.

Четверг. Поход в гастроном

Пошёл в обычный магазин, но с новыми глазами. Представил, что сейчас 1982 год, и я пришёл отоваривать карточки. Что бы я взял?

Хлеб - чёрный и белый. Молоко - в обычной бутылке. Яйца. Картошка. Крупы - гречка, рис, пшено. Лук, морковь, капуста. Варенье. Мука. И всё.

Знаете, сколько это стоило? Меньше тысячи рублей. За продукты на несколько дней. А ведь сейчас я регулярно выхожу из магазина с двумя пакетами и чеком на три тысячи - и половину потом выбрасываю, потому что не успел съесть.

Завтрак в четверг - хлеб с вареньем и чай. Обед - щавелевый суп. Его, кстати, мало кто сейчас варит, а зря. Кислый, освежающий, с яйцом - летом самое то. Хотя на дворе осень, но всё равно зашло.

Ужин - сырники. Без сахара, просто творог, мука и яйцо. Со сметаной. Сидел, ел эти сырники и думал: вот щас бы включили «Голубой огонёк» по телевизору, и было бы вообще как в прошлом.

Пятница. День большой кастрюли

В СССР пятница или суббота - это день большого супа. Борщ или щи на всю семью, чтобы потом три дня разогревать. Экономия времени, экономия газа, экономия сил.

Я сварил щи из квашеной капусты. Нашёл капусту на рынке - настоящую, хрустящую, кислую, как надо. Взял косточку говяжью, сварил бульон. Добавил капусту, картошку, морковь, лук. Никакого мяса куском, но бульон наваристый, густой.

Варилось это часа три. Медленно, на маленьком огне. И пока варилось, я просто сидел на кухне, пил чай и смотрел в окно. Никакого телефона, никаких сериалов. Просто тишина и запах щей.

К вечеру сварил кисель. Из варенья и крахмала. Помешивал ложкой, смотрел, как густеет - и вспоминал, как в детстве всегда пытался поймать момент, когда кисель ещё тёплый, но уже почти застыл. Вот эта консистенция была лучшей.

За пять дней ни разу не захотелось заказать доставку. Ни разу не полез в телефон смотреть рецепты чего-то сложного. Советская еда оказалась самодостаточной - она не требует дополнений.

Суббота. Когда еда становится событием

Выходной - значит, можно готовить чуть дольше и с душой.

Утром напёк оладий на кефире. Много, штук двадцать. Стопкой на тарелку, сметану сверху. Сидел, ел эти оладьи и понимал: вот оно, чувство субботнего утра из детства. Когда не надо в садик, не надо в школу, мама печёт оладьи, и весь день впереди.

Днём - пшённая каша с подливкой. Та же коричневая подливка из муки, что и раньше. Но с пшёнкой она заходит по-особенному - мягко, тепло, по-домашнему.

А вечером я решился на главное блюдо - салат «Оливье». Настоящий, советский. «Докторская» колбаса - нашёл по ГОСТу, без всяких добавок. Варёная морковь и картошка. Солёные огурцы, не маринованные. Горошек консервированный. Майонез «Провансаль». Яйца.

Резал всё кубиками, смешивал, пробовал - и в какой-то момент понял, что это не просто салат. Это вкус праздника. Вкус Нового года, когда вся семья за столом, на телевизоре «Ирония судьбы», и весь мир кажется добрым и правильным.

Это уже не эксперимент был. Это было путешествие в прошлое через еду.

Воскресенье. Последний день простоты

Последний день провёл спокойно. Завтрак - каша гречневая с маслом. Обед - суп из вчерашних щей, разогретый. Ужин - картофельные котлеты с чёрным хлебом.

Сидел вечером, подводил итоги. За семь дней я потратил меньше трёх тысяч рублей на еду. Это при том, что обычно у меня уходит тысяч восемь-десять. Не похудел, не поправился — вес стоял на месте.

Но главное - изменилось что-то внутри.

Что я понял за эту неделю

Советская кухня научила меня нескольким вещам.

Первое - простота успокаивает. Когда ты не выбираешь из пятидесяти вариантов завтрака, а просто варишь кашу, мозг отдыхает. Решений меньше - стресса меньше.

Второе - готовка как медитация. Чистишь картошку, режешь лук, помешиваешь кашу — и мысли становятся тише. Руки заняты, голова отдыхает. В этом есть что-то терапевтическое.

Третье - благодарность за еду. Когда ты сам всё сделал, от начала до конца, ты ценишь каждую ложку. Не ешь на автомате, а действительно чувствуешь вкус.

Четвёртое - еда не обязана быть развлечением. Она может быть просто едой. Топливом. Необходимостью. И в этом нет ничего плохого.

И последнее - советская кухня была про уважение к труду. Каждый продукт стоил денег, каждое блюдо требовало времени. Ничего не выбрасывали, всё использовали. Хлеб чёрствый - в сухари. Косточка - в бульон. Овощи подвяли - в суп. Это была философия бережливости, которой нам сейчас не хватает.

Вернусь ли я к этому?

Вряд ли я буду питаться только так постоянно. Но что-то из этого опыта точно останется.

Теперь я чаще варю каши по утрам вместо быстрых бутербродов. Покупаю меньше продуктов, но использую всё до конца. Готовлю большие кастрюли супа на несколько дней. И перестал постоянно листать приложения доставки в поисках чего-то особенного.

Советская кухня оказалась не про бедность и дефицит. Она про другое - про ритм, про спокойствие, про внимание к простым вещам.

И может быть, именно этого нам всем сейчас не хватает - остановиться, сварить кастрюлю щей и просто посидеть на кухне, слушая, как булькает суп.

Попробуйте. Хотя бы один день.