Анти-BLM, или разминирование по-кхмерски

В общем, среди всех трешовых историй про расизм/белое превосходство и иже, расскажу свою любимую. из современности.

Война во Вьетнаме (да и во всем Индокитае) закончилась больше 50 лет назад, но продолжает напоминать о себе до сих пор. В джунглях Лаоса, Камбоджи и Вьетнама осталось до хрена неразорвавшихся американских боеприпасов тех времен, всех сортов и расцветок (и противопехотные мины, и 500-килограммовые авиационные бомбы, и кассетные и тд). Лаос, например, одна из самых забомбленных стран в мире, после Ирака, а проблема разминирования (UXO) для всяких попилолочных около-ооновских организаций - одна из самых актуальных задач.

Так вот, для определения места начала новой программы по разминированию лощеные сотрудники всяких международных контор (в основном, трудятся там немцы, американцы и французы) едут на сафари в какие-нибудь дремучие джунгли Камбоджи, где лет 60 назад шли ожесточенные бои с гуками, и слушают, какой шикарный рис можно там выращивать, если местные прекратят наконец регулярно подрываться. Но самим сотрудникам этих контор ходить там, конечно же, стремно.

Проблему решили оригинально. используют супер-инновационную технику. разминирование «по-кхмерски» называют. дают 5-10 долларов группе местных жителей, которые, собственно, идут перед ними, на дистанции метров в 10. И так же потом возвращаются в свои машины. Так вот, среди местных из желающих выступить «саперами» толпы собираются. Вот такой, ребятки, BLM.Потому каждый раз, когда люди на западе на серьёзных щах рассказывают, как важны у них и для них права человека.. можно вспомнить этот факт)

Ответ MalvinasArg в «Корейский рацион»2

Расчёты обеспечивались питанием лучше, чем "простое население" и даже "обычная пехота". Не разбегались, имущество не теряли, цели поражали нормально.

Когда я учился в институте, у нас была военная кафедра. ВУС у меня ПВОшная. Насколько мне известно, все преподы побывали в разных "горячих точках": про Корею не скажу, но Вьетнам, Сирия, Египет, Ирак - всё это было. Насколько я понимаю, преподавание в ВУЗе на ВК было этакой синекурой для офицеров, послуживших ТАМ - работа непыльная, выслуга нормально идёт, содержание хорошее, на пенсию - под- или полковником.

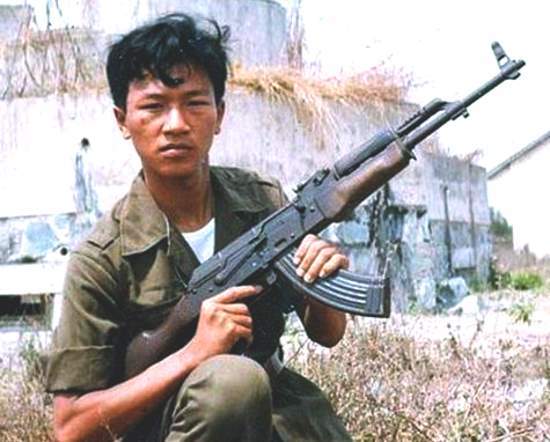

Были и "вьетнамцы". О вьетнамцах отзывались исключительно позитивно: отменные вояки, выносливые, хорошо обучаемые, мотивированные, смекалистые, отважные. Не без странностей, но у кого их нет.

В качестве примера. Норматив на сворачивание комплекса - 1 час 45 минут. Вьетнамцы управлялись за 30 минут - сворачивали и покидали позиции. Ибо через 45 минут после отработки американцы превращали обнаруженные позиции в безжизненное пространство. Правда, кабели тупо рубили, а не отсоединяли и укладывали. Но кабели - относительно невеликая потеря.Ответ на пост «Корейский рацион»2

Мир меняется, вот уже и в корейской армии солдат кормят готовыми пайками... Мне вспомнился рассказ одного знакомого, который в 70-х годах обучал бойцов сил ПВО Вьетнама.

Далее от первого лица.

Вьетнамская армия заточена на войну, в тыловых подразделениях штаты не раздувают, бытовое обслуживание солдат минимальное. У каждого солдата на форме имеется несколько карманов, застегиваемых наглухо клапанами. Раз в неделю воин получает рис (примечание ТС: не помню какое количество назвал рассказчик, но смысл в том, что весь рис помещается в карманах). Этот рис - единственный продукт, получаемый по снабжению. Никаких полевых кухонь, складов продовольствия, поваров и хлебопёков.

Как проходили занятия? Учебный класс оборудован прямо в джунглях - столы, скамейки, доска. Рядом разрезной макет ракеты. Маскировка - как положено. Когда в ходе занятий я объявил перерыв, вьетнамцы из-за парт сразу врассыпную, на ходу доставая рогатки, какие-то сетки... Собираются после перерыва, тащат кто что: у одного воробей, у другого крыса, у третьего голубь... Сидят слушают, а сами под столами, не глядя, ощипывают и потрошат добычу. Перерыв на обед: тут же разгорелось несколько костерков (бездымных), в каких-то котелках-банках быстро сварили свою дичь, риса добавили - всё довольные сытые... Никаких неудобств не ощущают, для них это не экстрим, а жизненные будни.

Я сразу понял - американцам их нипочём не победить!

Добавлю от себя. В начале 80-х я слышал такое: "самые боеспособные армии мира - это американская, потому что страна самая богатая; израильская - потому что воюет постоянно и вьетнамская - потому что несмотря на малочисленность, победила армию США".

Советская Армия, естественно, особняком: она ж непобедимая и легендарная, как в песне поётся.

P.S. Баянометр шибко ругался на вьетнамца с ППШ. Но уж больно красивая фотка!

История военных ботинок армии США от 2-ой мировой войны до наших дней - 3

История военных ботинок армии США от 2-ой мировой войны до наших дней - 1

История военных ботинок армии США от 2-ой мировой войны до наших дней - 2

В 1957 году армия США начала переход на лакированные черные ботинки, который завершился лишь в конце вьетнамской войны. В ходе этой же войны были введены и «джанглы» — ботинки для ношения в тропических условиях. Обе модели имели прямые формованные подошвы.

Армейские ботинки Джангл-1

Полутканевые, облегчённые армейские ботинки были разработаны и протестированы американцами ещё во время Второй Мировой Войны. Они были сделаны из брезента с кожаной стелькой и цельной резиновой подошвой. Но производство так и не начали до лета 1945 г, а окончательный дизайн не был утвержден, так как война закончилась.

Позже, в 50х годах, на основе этих ботинок для войны в Корее были созданы полукожаные ботинки «для тропического климата», названные впоследствии «Okinawa Boots». Уже тогда эти ботинки имели однородную формованную подошву Vibram.

Но так как климат в Корее был прохладный, большого интереса к массовому производству такой обуви министерство обороны США не проявляло… до тех пор, пока Американское правительство не приняло решение о вводе первых регулярных подразделений вооруженных сил США во Вьетнам в 1961 году. И уже в 1962 году армия и корпус морской пехоты США получили новую обувь, специально разработанную для войны в условиях жаркого и влажного климата.

Это и была первая версия известных сегодня во всем мире «Jungle Boots». Они имели цельную формованную подошву Vibram, верх из оливкового брезента и чёрный кожаный мысок. Люверсы для шнурков были усилены кожей. Задник, сделанный из цельного куска кожи, соединялся с верхом берца, так же усиленным кожаной полосой. Первые поколения этих ботинок имели отличия в дизайне, так как совершенствование осуществлялось «по ходу» развития конфликта.

В 1967 году было окончательно утверждено и запущено в производство очередное, на этот раз последнее поколение «Jungle Boots» оливкового цвета с подошвой «Panama», в котором были исправлены мелкие недостатки предыдущих версий ботинок. Кожа в местах усилений была заменена на нейлон, рисунок протектора стал более крупным для быстрого самоочищения от грязи в условиях влажных джунглей, в подошву была вставлена металлическая пластина для защиты ноги от сквозных проколов.

«Jungle Boots» предназначены для влажного климата и предполагают «прокачку» воды через ботинок с последующим его быстрым высыханием во время движения.

Именно эти ботинки, впоследствии сменившие лишь шнуровку и цвет, положили начало целой серии американской облегченной военной обуви. Некоторые образцы этих ботинок с минимальными изменениями производятся для армии и ВВС США и сегодня.

Армейские ботинки «Combat»

Ботинки «Combat» первого поколения, так и называемые в большинстве случаев – «Combat-1», появились в Армии США в 1967 году.

С 1962 по 1967 год им предшествовала «переходная» модель, называемая «McNamara Boots», которые представляли собой, по сути, упрощённую модификацию ботинок М-1948.

С 1961 по 1968 годы министром обороны США и главным «архитектором» войны во Вьетнаме был Роберт МакНамара. Он был известен своей политикой «сокращения затрат» на производство обмундирования, которая коснулась и армейских ботинок. Вследствие его политики ботинки «McNamara» выпускались без полуразмеров, которые свойственны большинству военной американской обуви.

В 1967 году модель «McNamara» была модернизирована и была принята на вооружение армии США уже в качестве известных ботинок «Combat-1». Они имели цельную подошву, «волнистый» рисунок протектора, и выпускались вплоть до 1990 года.

Параллельно, с 1984 года для армии США стали производить ботинки «Combat-2».

Они получили большее распространение и популярность за счёт того, что их усовершенствования были проведены с учётом конкретных требований армии и морской пехоты США. Обновлённая подошва с крупным и глубоким протектором, повторяющим по ходовым качествам и внешнему виду протектор «грязевых» покрышек военных автомобилей, а так же более удобные стельки сделали эти ботинки более востребованными.

До 1993 года «Combat-2» производились со шнуровкой полностью «на люверсах», а после появилась модификация с 2-мя парами люверсов на сгибе и скобами «speed lace» на берце ботинка. По разным данным, эти ботинки производились для армии США до начала 2000 годов.

Ботинки «Combat-2» предусмотрены для многофункционального использования и призваны защитить ноги от промокания.

Армейские ботинки Desert Panama Sole

Война в Персидском Заливе в 1990-1991 годах предполагала боевые действия в условиях пустыни. Армейская обувь, стоявшая на тот момент на вооружении армии США, не подходила для этого. Наиболее приемлемыми для боевых действий в условиях жаркого и сухого климата, были «Jungle Boots».

Но разработанные для влажных джунглей Вьетнама, в песках Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта и они имели ряд недостатков. Решено было модифицировать уже имеющуюся модель «Jungle Boots» для того, чтобы впоследствии использовать новые ботинки на отрытом солнце, в регионах с сухим песчаным грунтом.

Чёрная кожа была заменена на светлую замшу для меньшего нагрева ботинка на открытом солнце, подошва стала коричневой, а впоследствии также светло – бежевой. По той же причине из подошвы убрали металлическую пластину, так как она способствовала быстрому нагреву стельки от горячего песка. Вентиляционные люверсы, пропускающие внутрь ботинка пыль и песок, так же были убраны. Для более ровной шнуровки, люверсы частично заменили металлическими скобами «speed lace».

Первая модификация «пустынных ботинок» в конце 1990 года сразу же была отправлена американскими военными на доработку, но уже в начале 1991 на испытания поступили первые 5000 пар ботинок, получивших название «Desert Boots».

Испытанные во время операции «Буря в пустыне», ботинки позже получили ещё несколько дополнений, таких как мягкий верх берца и подкладку Cool Max для лучшего отведения пота от кожи, а так же нейлоновое усиление в районе лодыжки вместо замшевого, как на ранних версиях. Окончательно «Desert Boots» были приняты на вооружение в июне 1992 года. «Desert Boots» предназначены для сухого и жаркого климата, включая экстремально высокие температуры.

В 2002 году армия США перешла на новые ботинки из модифицированной кожи, называемые «Army Combat Boot». В комплект к ботинкам стали входить носки с влаговыводящей системой.

Согласно стандартам армейской униформы США (Army Uniform Policy Compliant), обувь производилась из высококачественной замшевой кожи со вставками из износостойкого нейлона 1000 denier Cordura®. Предусмотрена анатомическая конструкция подошвы с полиуретановой промежуточной подушкой. Основная часть произведенных ботинок была с резиновой подошвой VIBRAM Sierra с полиуретановыми съёмными стельками.

Основные производители контрактной обуви США - Bates, Belleville, Altama, МcRae, Oakley, Wellco, Rocky и другие.

Для менее жаркой местности были предусмотрены полностью кожаные из черной воловьей кожи демисезонные образцы, а также и для холодной погоды. например ботинки фирмы Belleville - 770V и 880ST.

Данная обувь комплектовалась мембраной GORE-TEX и подкладкой, регулирующей влажность OMAHA с утеплителем THINSULATE.

В начале 2014 года армия США отказывается от сетчатой синтетики в ботинках.

Согласно изменений к руководству Армии США 670-1 «Ношение и внешний вид униформы и знаков отличия Армии» (AR 670-1), ботинки должны быть высотой от 8 до 10 дюймов, изготовлены из натуральной кожи и дополнятся резиновой, или полиуретановой подмёткой, с общей толщиной не более 2 дюймов. Верх ботинка, шнурки и подмётка должны быть идентичного цвета Tan. Верх ботинок может быть полностью кожаным или комбинированным, изготовлен сочетанием кожи и несетчатого однородного материала. Сетчатые синтетические материалы с внешней стороны, как и боковые молнии, запрещены.

Производители армейской обуви Altama, Bates, Danner, McRae и Belleville, в том числе и Tactical Research, объявили что полностью обновят всю линейку ботинок с «мягким» верхом. Фирма Danner выпустила две пары ботинок, которые отвечают новым требованиям, модели Rivot TFX и Desert TFX G3. Компании Blackhawk, Oakley, Reebok, Rocky и Wellco обновили только определённые модели.

В начале 2017 года были представлены новые полевые ботинки для военнослужащих армии - ARMY JUNGLE COMBAT BOOT.

Производство нового поколения военно-полевых ботинок для влажной и жаркой погоды — Army Jungle Combat Boot стартовало в октябре 2016 года. На разработку и тестирование ботинок было потрачено около года. Первая партия ботинок, контракт на 36700 пар ботинок был разделён между такими именитыми компаниями, как Belleville Boot Company и Rocky Boots, начали поступать в войска в марте 2017 года.

По информации от разработчиков, во время проектирования новых ботинок за основу были взяты уже классические ботинки M-1966 Jungle Boot, различные версии ботинок Army Hot Weather Boot, а также новые современные материалы и технологии. Новые ботинки Army Jungle Combat Boot получили улучшенную поддержку голеностопа, быстрее сохнут и лучше «дышат», обеспечивают более высокий уровень поглощения вертикальных нагрузок, и имеют более низкий общий вес.

Верхняя часть ботинок, которая стала ниже по сравнению с другими армейскими ботинками, выполнена сочетанием баллистического нейлона и плотной натуральной кожи, с добавление уплотняющих слоёв на горловине и на лодыжке, а также дренажных отверстий по бокам. Подкладка ботинок выполнена из новой тонкого синтетического материала, который обеспечивает более быстрый уровень высыхания по сравнению ранее используемыми цельными хлопковыми материалами и синтетической сеткой. Внутренняя стелька полностью съёмная, имеет анатомически правильную форму с поддержкой свода стопы, и выполнена из гидрофобной перфорированной пенки.

Подошва ботинок Army Jungle Combat Boot имеет многокомпонентную структуру и состоит из специальной арамидной простилки, защищающая стопу от возможных проколов, широкого промежуточного слоя из амортизирующей пенки, а также слоя износоустойчивой термополиуретановой подмётки с новым достаточно агрессивным самоочищающимся рисунком протектора. Подошва эксклюзивно разработана и производится компанией Vibram. Вес ботинок не менее 1.76 кг.

В сентябре 2017 года компанией BELLEVILLE был анонсирован выход второго поколения военно-полевых ботинок BURMA 901 V2.

В основу дизайна второго поколение общевойсковых ботинок для жаркого и влажного климата Army Jungle Combat Boot V2 (Belleville BURMA 901 V2) вошла классическая модель ботинок M-1966 Jungle Boot.

Новая версия Belleville BURMA 901 стала легче и более низкопрофильной, получила улучшенную дренажную систему, основные материалы теперь быстрее сохнут и стали более гидрофобными. Верх ботинок, как и раньше, изготовлен комбинированием водонепроницаемой натуральной кожи и водостойкого баллистического нейлона. Подкладка ботинок выполнена с использованием быстросохнущей и паропроницаемой синтетической ткани, которая предусматривает антибактериальную обработку.

Подошва ботинок, сохранив рисунок протектора, стала тоньше, легче и изготовлена компанией Vibram с использованием других материалов. Подошву формирует усиленная арамидная простилка, супинатор с поддержкой свода стопы, широкий промежуточный слой из вспененного амортизирующего полиуретана и гибкая подмётка из смесового термополиуретанового материала MegaGrip, который характеризуется хорошим сцеплением на различных поверхностях и в разных погодных условиях.

Ориентировочная розничная стоимость пары для свободной продажи составила около 190 долларов США.

Источники:

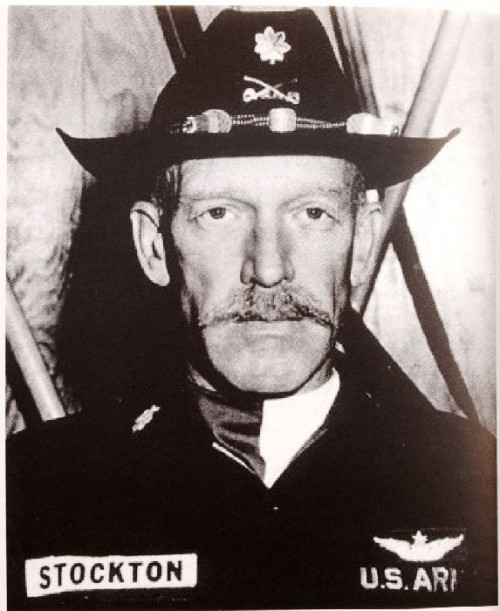

Использование кавалерийской шляпы "Стетсон" в армии США

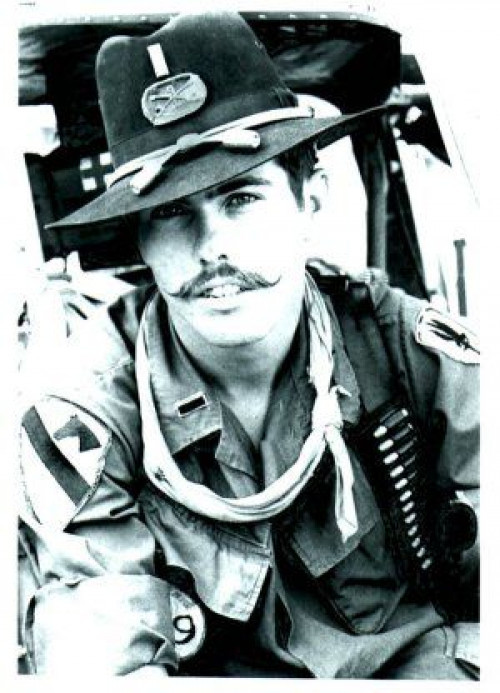

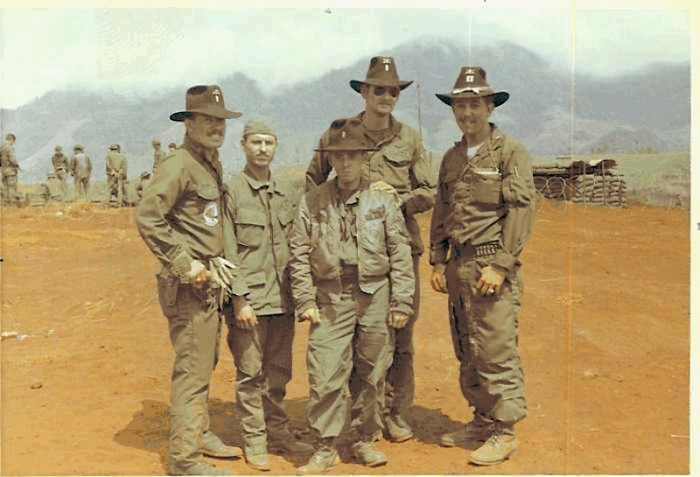

Один из самых ярких персонажей фильма "Апокалипсис сегодня" - неистовый полковник-серфингист Килгор - все экранное время не расставался с черной кавалерийской шляпой. Эти шляпы марки "Стетсон" были неизменным атрибутом военнослужащих Первой Кавалерийской дивизии США - это широко известно, однако история их распространения заслуживает отдельного упоминания.

Впервые шляпы такого типа начали массово использоваться американскими кавалеристами в эпоху Фронтира, Гражданской войны и индейских кампаний. В конце XIX века эти шляпы вместе с эпохой Дикого Запада ушли в прошлое и стали реквизитом для вестернов.

Так продолжалось до начала 60-х, когда один заслуженный ветеран - командир 3-го батальона 17-го Кавалерийского полка США Джон Стоктон - не начал, пренебрегая возмущением начальства, носить эту шляпу везде, где только можно.

Во Вьетнаме, где Стоктон служил уже в составе 1-го батальона 9-го Кавалерийского полка, заложенная им традиция носить черный "Стетсон" постепенно перекочевала во все остальные подразделения Первой Кавалерийской дивизии.

Интересно то, что высокое армейское начальство так и не приняло эту шляпу, несмотря на весь ее послужной список, "в штат". Черный "Стетсон" никогда не выдавался с комплектом униформы и до сих пор не считается, вопреки распространенному мнению, парадным головным убором американских кавалеристов.

Но препятствовать распространению традиции ношения черного "Стетсона" командование не могло и, видимо, не особо хотело. Поэтому, чтобы избежать разношерстности во внешнем виде своих подчиненных, оно издало специальную памятку, в которой регламентировалось ношение определенного вида "Стетсонов".

Так, военнослужащие Первой Кавалерийской дивизии могли носить только черные "Стетсоны" образца 1876 года, идентичные тем, что использовали их предшественники во время Войны за Черные Холмы (она же Великая война сиу).

В современной армии Соединенных Штатов, согласно сбора документов AR 670-1, правила ношения и внешнего вида униформы, ношения и использования "Стетсона" и кавалерийских шпор регулируются командиром подразделения.

Ко всему прочему, шляпа "Стетсон" - необычайно прочная и легко очищается от грязи и ворса простой щеткой для обуви.

В нескольких частях существует церемония «смачивания», во время которой новичков принимали в отряд, прежде чем они смогли надеть шляпы. Во времена конной кавалерии "Стетсоны" делались с водонепроницаемыми подкладками, чтобы не только защищать от дождя, но и переносить воду. Поэтому новый призывник держит шляпу вверх ногами, а старшие сослуживцы наливают в шляпу смесь разных спиртов, которых туда влезает до двух литров. После этого новичок должен выпить, не проливая, всю эту горючку.

Боевой "нюхач" армии США - как найти партизан по запаху

Автор: Артём Наливайко.

Во время войны во Вьетнаме американский сумрачный инженерный гений породил множество удивительных изобретений. Военно-воздушные силы разбрасывали над тропой Хо Ши Мина радиомаяки, замаскированные под человеческие фекалии. Те же гении из ВВС придумали «бомбардировать» Вьетнам дротиками – да, да, обыкновенными дротиками – предполагалось, что при достижении земли их скорости будет достаточно, чтобы убить человека. О плотности размещения человеков на земле и наличии укрытий, как водится, не подумали. Впрочем, армия не отставала – там придумали использовать «тактический разрушитель деревьев», о нём тут недавно была статья. Впрочем, было ещё одно крайне специфическое изобретение, о котором мы сегодня и поговорим. В отличие от предыдущих, откровенно провальным его назвать нельзя. Так вот.

Одной из проблем американской армии в Наме было обнаружение вероятного противника до того, как этот самый вероятный противник в лице партизан НФОЮВ или северовьетнамских солдат не начнёт стрелять с расстояния нескольких десятков метров. Придумывали разные способы, но самыми эффективными всё ещё были внимательность и хорошая интуиция. Но этого часто не хватало.

Где слаб человек – поможет наука, решили в Америке, и вот специалисты General Electric вместе с Химическим корпусом Армии приступают к созданию принципиально нового вида армейского снаряжения. Идея была достаточно простой – любой человек источает запахи. Как минимум – запах пота. А ещё у любого человека есть совершенно естественные потребности, запах которых можно учуять на большом расстоянии. А что, если создать «искусственный нос», как у собаки, который смог бы находить мельчайшие частицы пота в воздухе?

Сказано – сделано. И вот уже в 1967 году армия США получает «детектор аммиака», который мог достаточно эффективно «учуять» следы человека на достаточно большом расстоянии. Его задачей было обнаружение отдельных бойцов, снайперов и скоплений врагов, собирая пробы воздуха и анализируя их на наличие человеческого пота и других следов жизнедеятельности. Фактически, это был такой военный газоанализатор весьма специфического назначения. Итак, в наличии – ранцевый «детектор людей» под обозначением E63, первое подобное устройство на вооружении армии США, представлявшее собой коробку, монтируемую на рюкзак, и сенсор, прикреплявшийся к винтовке.

В теории, устройство было достаточно чувствительно для того, чтобы обнаружить присутствие человека на дистанции, превышающей дистанцию прицельного огня, причем лабораторных условиях оно показало потрясающий результат – газоанализатор находил мельчайшие частицы человеческого пота и других выделений, и при удачном стечении обстоятельств мог обнаружить присутствии человека на расстоянии в несколько сотен метров. Правда, в реалиях вьетнамских джунглей всё было немного иначе.

И правда, что же могло пойти не так? Жара, джунгли, нервничающий оператор издающего характерные звуки «нюхача». Вероятно, ученые из лабораторий GE и американские генералы в хорошо кондиционируемых штабах просто не предполагали, что американские солдаты … тоже потеют! Кто бы мог подумать, не правда ли? Этот неожиданный факт свёл на нет всю эффективность нового прибора – часто результаты его работы были как ответы математика из известного анекдота Шерлоку Холмсу – удивительно точными и удивительно бесполезными. «Нюхач» действительно крайне эффективно обнаруживал присутствие рядом потного человека. Проблема была в том, что зачастую этот потный человек нёс его в руках…

Бойцы Вьетконга не остались в стороне – поняв, что именно против них пытаются использовать, они стали просто оставлять в джунглях вёдра с мочой. В итоге, эффект от применения «ручных газоанализаторов» был невелик – по крайней мере, по воспоминаниям многих ветеранов.

Что самое смешное, были и позитивные отзывы - так, например, журнал Time в июне 1967 года писал о нём, как о «прорывном» и «исключительно эффективном» средстве поиска VC. Впрочем, американские солдаты не согласились с американскими репортёрами – детектор действительно давал множество ложных срабатываний, а характерный звук делал оператора «нюхача» приоритетной мишенью для партизан, что с точки зрения оператора было критическим недостатком всей системы. К тому же, слишком многое зависело от направления воздуха – оператор «нюхача» мог пройти буквально в паре метров от засады, и не заметить её.

Казалось бы – провал. Прошло несколько лет, прежде чем в США придумали один куда более интересный способ использования "нюхача". Если прибор бесполезен, когда его несёт человек – может быть, стоит поставить его на технику? Оптимальным для этого казался вертолёт – быстрый, мобильный, может обследовать большое пространство. И тут внезапно выяснилось, что такой способ работает! Газоанализатор прекрасно находил аммиак вокруг больших скоплений людей, прятавшихся в джунглях, а также их отхожих мест. Правда, нередко точность оказалась избыточной – однажды экипаж «нюхача» доложил об обнаружении скопления людей в джунглях. Правда, вертолётчики практически сразу доложили, что приняли за людей большое скопление птиц, но кого это когда-то останавливало? На следующий день решительные парни из ВВС пригнали на место событий целый Б-52, уничтожив коварный северовьетнамский батальон «Курлык» массированным бомбовым ударом.

Качество обнаружения источников запаха зависело от высоты полёта, температуры и погодных условий – так, рано утром он показывал лучший результат на равнинах, а в середине дня – в джунглях. Особенно хорошо «нюхач» работал в сезон дождей и в районах без посторонних запахов – например, за пределами поля боя. «Нюхачи» стали наиболее простым способом обнаружения концентрации противника в конкретных районах, что с точки зрения разведки было просто бесценным свойством. Собственно, "вертолётная собака", о которой шла речь во вчерашнем квесте, была эмблемой одного из подразделений "нюхачей".

К середине 1970 года сформировалась тактика применения - сначала в компанию к «нюхачам» добавили вертолёт управления, который фиксировал результаты. VC быстро сообразили, какие проблемы им создают такие вертолёты, так что вскоре американцы стали летать тройками – вместе с тяжело вооруженным «ганшипом», задачей которого было определение направления потоков воздуха путём сбрасывания дымовых гранат и подавление огневых точек противника пулемётным огнём, ракетами и слезоточивым газом.

Миссии «нюхачей» были опасны, но полезны – так, когда разведка ВВС в 71-м году обнаружила расположение двух дивизий НВА в Кам Дук, именно «нюхачи» были посланы для того, чтобы проверить эту информацию. В конце концов, вьетнамцы научились достаточно эффективно противодействовать им – оставляя на деревьях вёдра с мочей, и своих погибших солдат на земле. До конца применения главной проблемой «нюхача» оставалась гиперчувствительность – он не различал своих и чужих, людей и животных, военных и гражданских. Он оставался полезным, но технически несовершенным и исключительно вспомогательным средством ведения войны.

Конец истории положил технический прогресс. Появление более совершенных средств наблюдения, работавших в инфракрасном диапазоне, окончило карьеру оригинальной разработки. Тем не менее, «нюхач» почти наверняка надолго останется в истории, как одно из самых необычных американских изобретений времён войны во Вьетнаме.

Автор: Артём Наливайко (@MrPaggot).

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_252472

"Get Some!"

"Дверная пушка" М60D

Судя по рекомендациям ютуба сразу за этим видео, звуковой ряд на фоне имеет отношение к фильму "FMJ" - "Цельнометаллическая оболочка". Не смотрел, но на сцену с дрилл-сержантом и с мыльно-рыльным избиением толстяка каждый пользователь ютуба так или иначе натыкался.