Забота о чистоте

Национальный парк Джима Корбетта, Индия.

Видео: Sadananda Koppalkar.

Как я был гостем Великого Дома Людь

Последний раз я был в Измайловском парке лет 7 назад. А потом обленился и тд. А тут надоело мне ходить по щелковским лесам. Захотелось красоты. А с дубово-берёзовым лесу осень получается блеклой, как по мне. Плюс как раз наступила погода, позволяющая впервые выгулять новое пальтишко.

Парк встретил меня мрачной сумрачностью. Я это дело не люблю, но тут прям зашло. Кругом остатки тумана и всё такое. С собой взял только термос с чаем. И поэтому на входе в парк решил съесть стардог. Так и шо вы таки подумали? Не успел я откусить первый кус, как из ближайших кустов раздался голос:

-Кхе, кхе мил человек. Долю сюда заслал, быстро.

Я ответил:

-Кто здесь?

-Синицы, большие. И нас много.

В общем меня чуть не отделали всей толпой синичьей. Впервые с рук покормил. Прям поразительно. В Щёлково за почти 10 лет жизни я принёс в лес не одну сотню кг семечек. И ни разу с руки у меня никто ничего не взял. А тут вона чо.

Зарянка.

Зарянки решили не отставать от синиц. И тоже чуть ли не бросались под ноги. Эх, в Щёлково пока зарянку в кустах выцелишь-состариться можно. А в Москве сами навстречу бегут.

Кряква.

Кряквы так же придерживаются этого принципа. Пока я стоял на берегу одного из тамошних прудов, ко мне подплыла самка. Так как я благотворительную работу с птицами начинаю в конце ноября -начале декабря, то кормить я её не стал. Потому что кроме чая и двух конфет у меня для неё ничего не было. Но птице было плевать. Плыла за мной ещё с пол километра.

Обыкновенная белка.

На каждой кормушке белки ругались с поползнями и большими синицами за семечки. Опять же, в щелковском лесу такое ощущение живёт 3.5 белки. И попадаются они в кадр только по большим праздникам.

В лесу было жёлто. Вот прям так и было. Повсюду со стороны земли исходило золотое сияние. Его было настолько много, что пришлось менять баланс белого на фотке с облачно обратно на солнечный день. И то не помогло особо. И потом пришлось убирать желтизну при обработке.

А потом я вышел к Лебедянскому пруду на котором конечно лебедей и не было. Зато было много лавочек, группа разновозрастных чомг и пара гоголей. Ну и кряквы, куда без них. Как раз выглянуло солнце и примерно час можно было поседеть на лавочке и попить чаю.

Обыкновенный гоголь.

Чомга.

Чёрный дрозд.

На обратной дороге не произошло совершенно ничего. Зашёл ещё на 2 совсем мелких пруда-но там только кряквы тусили. Уот так уот. За весь день прошёл 20 км. В общем не зря съездил. Надо ещё раз наведаться. Моя понравился.

Москва, Измайловский парк. Октябрь 2025.

Как провести жизнь лежа на боку? Камбалообразные

Всем привет, мои мальчишечки и девчоночки! Сегодня я решил копнуть ваши заявки на темы постов, которые бы вы хотели почитать, а потому речь пойдет о тех, кто буквально лежит на дне (нет, не социальном), но при этом умудряется быть настоящим эволюционным гением. Сегодня не будет моего обычного плоского юмора, ибо наши сегодняшние герои и так достаточно плоские. Мы говорим о камбалообразных, и если вы думаете, что это просто плоские рыбы, то вы сильно ошибаетесь.

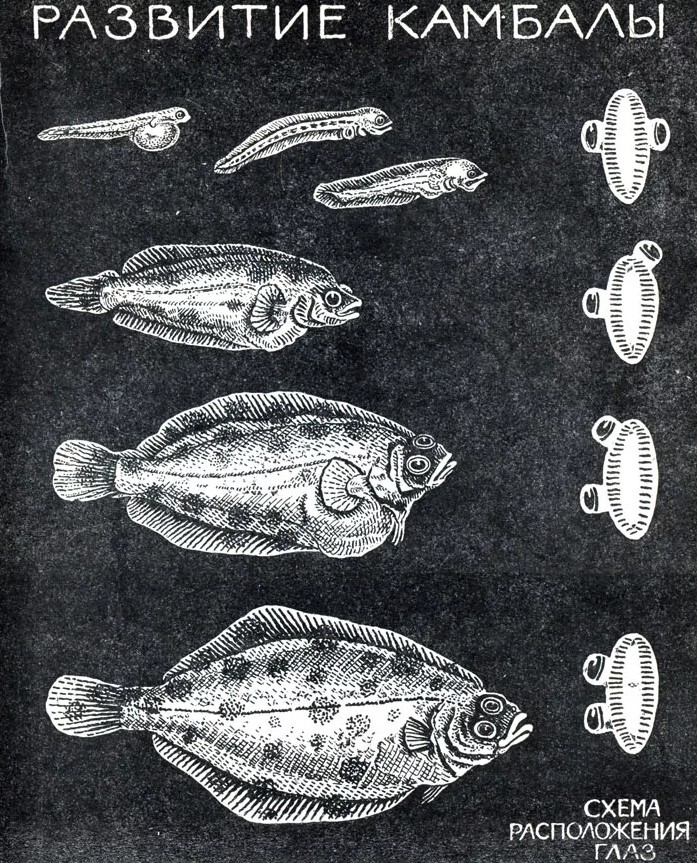

Камбалообразные (лат. Pleuronectiformes) - отряд лучепёрых рыб, в состав которого включают 772 вида, объединяемых в 129 родов, он подразделяется на два подотряда, включающие 14 семейств. Главная их фишка – это, конечно же, их асимметричное тело (по сути, это те еще уродцы, вы только представьте человека на месте этой рыбы). Они буквально сплющены с боков, но самое интересное – это их глаза. У большинства рыб глаза расположены по бокам головы, а у камбалы они оба перемещаются на одну сторону, что сделано, разумеется, для удобства.

Камбалообразные обитают во всех океанах мира, от тропических до полярных вод (кажется, у нас в городе был магазин "Океан", вот там они тоже были вяленые). Они предпочитают жить на песчаном или илистом дне, где могут легко зарыться и замаскироваться. Глубина обитания варьируется от мелководья до нескольких тысяч метров. Обитают камбалообразные преимущественно на шельфе, однако некоторые виды заходят в реки и очень немногие живут на больших глубинах. В России встречаются, например, палтусы (Hippoglossus) и лиманды (Limanda).

Как рыба решила стать плоской?

Камбалообразные известны с эоцена, однако их предки, вероятно, появились в меловом периоде. Это где-то 145 - 66 миллионов лет назад, так что рыбка у нас довольно древняя, хоть и существовала тогда не совсем в том виде, в котором мы с вами привыкли ее видеть в наше время.

Эволюция камбалообразных характеризуется постепенным переходом от симметрии к полной асимметрии. Изначально личинки этих рыб симметричны, однако в ходе метаморфоза один из глаз перемещается на противоположную сторону головы. Этот процесс, известный как орбитальная транспозиция, сопровождается сложными изменениями в структуре костей черепа, нервной системе и мышечной координации.

Единого мнения насчет эволюции этих рыб нет, но есть пара теорий:

Теория Дарвина гласит, что изначально симметричные личинки камбалообразных во время отдыха наклоняются боком на морском дне. В таких условиях адаптивным преимуществом могло стать расположение нижнего глаза немного выше, что расширило бы поле зрения рыбы.

Гипотеза о преимуществах обитания на одном боку. Камбалообразные обнаружили преимущества в том, чтобы опираться на один бок и обитать на морском дне, прячась от хищников и добычи. Однако это породило проблему: нижний глаз, обращённый ко дну, стал бы бесполезным и уязвимым. Чтобы это исправить, естественный отбор переместил глаз рыбы и деформировал её тело.

Теория Фрейда...хотя нет, это из другой статьи.

Вопрос о том, является ли анатомическая перестройка камбалообразных примером завершённого эволюционного процесса, остаётся дискуссионным. С одной стороны, эти рыбы демонстрируют высокий уровень специализации, что подтверждается стабильностью их морфологии на протяжении миллионов лет, а как мы знаем: стабильность - признак мастерства. С другой стороны, изучение их генетического кода показывает, что регуляторные механизмы развития остаются гибкими и подверженными дальнейшей эволюции.

Например, изменения в температурных режимах и уровне кислорода в воде могут оказывать влияние на скорость роста и развитие асимметрии. Некоторые учёные предполагают, что при изменении экологических условий асимметрия может изменяться в обратном направлении или приобретать новые формы. Так что, однажды, наши пра-пра-пра... и еще сто раз правнуки смогут лицезреть, например, одноглазых камбал, или камбал с нормальным ртом, или еще что-нибудь более экзотическое.

Плоская, но не простая

Поговорим про внешний вид наших рыбок. Поскольку мы говорим о целом отряде рыб, то внешний вид и строение могут быть только обобщенными, ведь у каждого вида есть свои особенности, которые присущи только ему. Однако их всех что-то связывает, и именно об этом и пойдет речь дальше.

Тело взрослых особей билатерально-асимметричное (то есть, левая и правая половины тела развиваются не равномерно, прямо как полушарии мозга тиктокеров), уплощённое. Длина варьируется от нескольких сантиметров до 4,7 м, масса — от нескольких граммов до 340 кг. Нижняя сторона тела (слепая), как правило, светлая. Верхняя (глазная) — более или менее ярко окрашена, часто с пятнами и полосами. Плавательный пузырь, за редким исключением, отсутствует. Чешуя у камбалообразных мелкая и плотно прилегает к телу.

Спинной и анальный плавники тянутся по всему телу, от глаз почти до хвостового плавника, образуя своеобразную окантовку. Грудные плавники у камбалообразных обычно хорошо развиты и используются для передвижения по дну. Рот более или менее выдвижной, сверху ограничен только предчелюстными костями. Он обычно большой, с острыми зубами, приспособленный для захвата добычи. Глаза расположены не по бокам головы, а смещены на одну её сторону. Это позволяет камбалообразным видеть в двух направлениях одновременно, что очень важно для выживания.

Голодай, мимикрируй, пылесось дно

Камбалообразные большую часть времени проводят на дне. Они ведут оседлый образ жизни, редко перемещаясь на большие расстояния. При этом, наши новые друзья – хищники, которые охотится на все, что способны схватить и проглотить. При ловле добычи в толще воды или спасаясь от хищников поворачиваются на ребро (спиной вверх). Передвигаются по дну они с помощью грудных плавников, и делает это с большей охотой и грацией чем плавает.

Некоторые виды активны днём, другие - в период восхода и заката, третьи - ночью, короче говоря, все как у людей. Правда, в отличии от людей, наши плоские друзья снабжены несколькими крутыми бонусными способностями. Одна из таких супер-сил - метаболизм, который адаптирован к периодам низкой активности, а механизмы энергообеспечения позволяют выдерживать длительные периоды без пищи, а это, на секундочку, больше трех месяцев голодовки.

А еще наши гости способны к активной мимикрии. Это значит, что они меняют цвет и рисунок тела, сливаясь с субстратом. Этот процесс регулируется нейроэндокринной системой и играет важную роль в защите от хищников, а также в охоте. Ведь притворяться камушком или песчаной кучкой можно по разным причинам. Камбалообразные охотятся из засады: они зарываются в песок или ил и ждут, пока добыча приблизится. Затем она резко бросается на жертву и захватывает ее своими острыми зубами.

В основном наши донные ребята и девчата - хищные и плотоядные рыбы, питаются рыбами, креветками, крабами, моллюсками, червями, всяческими рачками и прочей мелочевкой, которой не повезло оказаться рядом с голодным хищником. Иногда крупные камбалообразные рыбы могут перекусить своими меньшими собратьями. Вы скажете, что это каннибализм, но я скажу вам, что это не всегда рыбы одного вида, так что не считается. Вообще, эти донные чуваки не брезгуют ничем, что может проскользнуть мимо рта, так что можно смело называть из пылесосами морского дна.

Некоторые виды, например палтусы, являются активными хищниками и питаются преимущественно рыбой и достаточно крупными донными животными. Для камбалообразных характерны сезонные изменения интенсивности питания. В период нереста активность питания рыб значительно снижается либо прекращается, потому что "ну, когда же есть, когда тут вот этот вот гормональный взрыв".

Они что, с рождения такие?

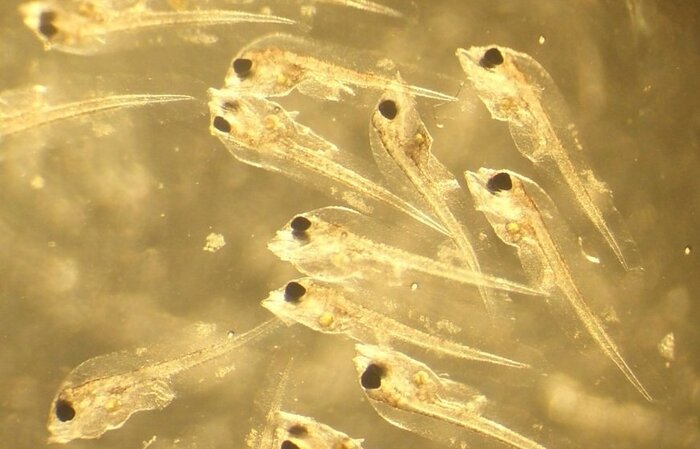

Сам процесс размножение камбалообразных нам не сильно интересен, но я его все равно затрону, но намного интереснее то, что происходит потом, однако давайте обо всем последовательно и начнем с нереста. Нерест происходит обычно в определенные сезоны, часто в более глубоких водах. Самки выпускают икру, а самцы - молоки, после чего все это смешивается, икра оплодотворяется и в ней начинают зреть будущие рыбки-блинчики. Икра у камбалы обычно мелкая и плавучая. Она дрейфует в толще воды, пока не вылупятся личинки.

Из икры вылупляются личинки, которые сначала имеют удлиненную форму, но быстро принимают более округлую. У личинок часто есть защитные шипы на голове, жабрах, брюшных и грудных плавниках. Личинки ведут планктонный образ жизни, т.е дрейфуют на водных потоках недалеко от поверхности воды и едят всяческую сверхмелкую взвесь в воде. По мере развития личинки опускаются в более глубокие слои воды, претерпевая метаморфоз.

На ранних стадиях развития личинки камбалообразных обладают билатеральной симметрией (т.е. выглядят как нормальные рыбоньки, которых вообще не заподозришь в скрытых мутациях). Они плавают вертикально, глаза расположены по бокам тела, имеющего форму блинчика. Через месяц после рождения один глаз начинает перемещаться вверх. Он двигается по черепу, пока не добирается до второго глаза, и в итоге оба глаза расположены на одном боку, левом или правом, в зависимости от конкретного биологического вида.

Череп также меняет форму, способствуя этому перемещению, кроме того, меняются окрас и плавники. В результате рыба опирается на тот бок, который остался без глаза, чтобы оба глаза были сверху. В дальнейшем, по мере перехода к донному образу жизни, тело уплощается в боковом направлении. Некоторые современные виды камбалообразных демонстрируют вариативность в скорости и степени перемещения глаз в зависимости от внешних условий.

Закругляемся

Теперь мы с вами знаем, что камбалообразные рыбы являются уникальным примером изобретательности эволюции. Наши новые друзья не только мастерски умеют приспосабливаться к достаточно сложным и необычным условиям жизни, которую сами себе испортили своей кривизной, но и умеют обратить свои недостатки в достоинства. К тому же, они являются промысловыми рыбами, чье мясо считается диетическим и страшно полезным (особенно в вяленом виде под кружечку пива, поверьте, я знаю).

Как всегда, надеюсь, что вам было интересно читать эту статью/пост/рукопись/сочинение и вы узнали для себя что-то новое еще об одном обитателе нашей планеты.

Всем спасибо, все свободны!

Всё что появляется здесь, также появляется там: https://t.me/dich_v_prirod

Мужская гребля

На волнах октября

Самка гоголя отдыхает посреди пруда. Потом с самцом сорвались и улетели в другой конец водоёма.

Жмите на картинку и смотрите в отдельном окне. А то пикабу иногда засирает фото при загрузке в пост.

Москва, октябрь 2025.

Водоросль, которая ест нефть: как СССР случайно создал биологическое оружие против экологических катастроф

20 апреля 2010 года платформа Deepwater Horizon взорвалась в Мексиканском заливе, выбросив 780 миллионов литров нефти в океан. BP потратила $65 миллиардов на ликвидацию последствий. Тонны диспергентов, километры боновых заграждений, тысячи добровольцев — и всё равно экосистема была уничтожена на десятилетия. А в это же время в лаборатории Мурманского морского биологического института лежал отчёт 1987 года о водоросли, способной переварить нефтяное пятно за две недели. Отчёт был засекречен как «технология двойного назначения» — СССР планировал использовать модифицированный фукус для уничтожения нефтяной инфраструктуры противника. После распада Союза документы потерялись в архивах. Их нашли только в 2011 году, когда было уже поздно. История фукуса — это история о том, как природа создала идеальный биоремедиатор, люди превратили его в оружие, а потом забыли, где спрятали.

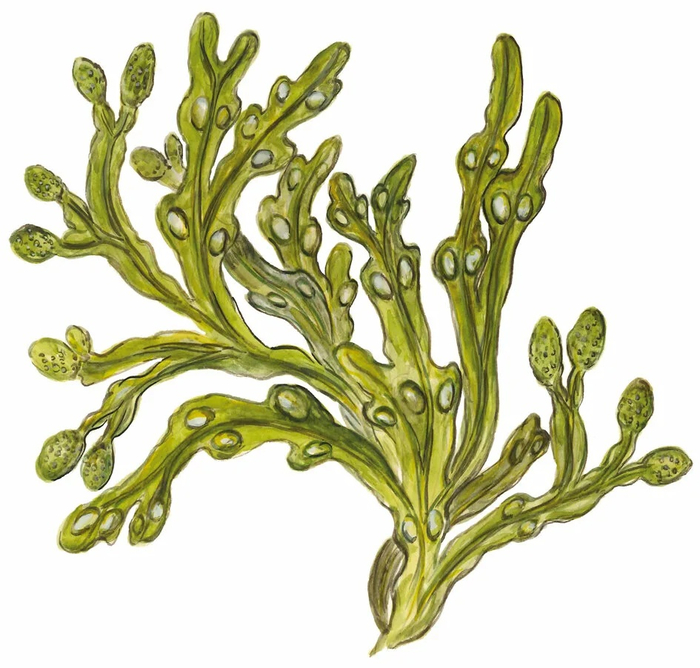

Анатомия выживальщика.

Фукус (род Fucus, семейство Fucaceae) — это не растение в привычном понимании. Это бурая водоросль, организм настолько древний, что помнит времена, когда суша была безжизненной пустыней. 600 миллионов лет эволюции создали существо, идеально приспособленное к самой враждебной среде на планете — приливно-отливной зоне.

Дважды в день фукус переживает апокалипсис. Во время отлива он высыхает под солнцем до состояния чипсов, теряя 90% воды. Температура тканей поднимается до 40°C. Ультрафиолет выжигает ДНК. Во время прилива — ледяная вода, удар волн силой в тонну на квадратный метр, песок, перетирающий слоевище как наждак.

Фукус выживает благодаря биохимическому арсеналу, который фармкомпании пытаются скопировать десятилетиями. Фукоидан — полисахарид, который удерживает воду в 1000 раз больше собственного веса. Флоротаннины — полифенолы, поглощающие ультрафиолет эффективнее любого крема SPF 100+. Альгиновая кислота — природный антисептик, убивающий 99% бактерий.

Но самое удивительное — воздушные пузыри. Это не просто поплавки. Внутри каждого пузыря — микроатмосфера с составом воздуха времён кембрия: 10% кислорода, 1% CO2, 89% азота. Газ вырабатывается специальными клетками — пневматоцитами. Давление внутри регулируется с точностью подводной лодки — от 0.8 до 1.2 атмосферы в зависимости от глубины.

Нефтяной аппетит.

В 1986 году в Баренцевом море произошёл разлив мазута с советского танкера. Через месяц водолазы обнаружили странное: заросли фукуса на месте разлива были в три раза гуще обычного. Водоросль не просто выжила — она процветала.

Михаил Воскобойников из ММБИ начал эксперименты. Оказалось, фукус использует нефть как удобрение. Не напрямую — водоросль создаёт симбиоз с нефтеокисляющими бактериями родов Alcanivorax, Cycloclasticus и Marinobacter. Бактерии разлагают углеводороды до простых органических кислот, фукус поглощает продукты распада и снабжает бактерий кислородом.

Эффективность поразительна. Квадратный метр зарослей фукуса перерабатывает 5 кг нефти за 14 дней при температуре воды 10°C. При 20°C — за 7 дней. Для сравнения: химические диспергенты только разбивают нефть на мелкие капли, которые оседают на дно и травят экосистему десятилетиями.

В 1987 году КГБ засекретил исследования. План был амбициозен: создать штамм фукуса, способный уничтожить нефтяную инфраструктуру США за полгода. Водоросль должна была разрастись в портах, обрасти танкеры и буровые платформы, создавая колонии бактерий, разъедающих металл и пластик.

Биохимическая фабрика.

Химический состав фукуса читается как патентная заявка на лекарство от всего:

Фукоидан (15-30% сухого веса) — сульфатированный полисахарид с молекулярной массой 100-1600 кДа. Блокирует адгезию вирусов к клеткам (включая ВИЧ и герпес), ингибирует ангиогенез опухолей, предотвращает метастазирование. В 2020 году китайцы показали: фукоидан блокирует spike-белок SARS-CoV-2 эффективнее ремдесивира.

Альгиновая кислота (22-44% сухого веса) — линейный полисахарид из остатков маннуроновой и гулуроновой кислот. Связывает тяжёлые металлы и радионуклиды. После Чернобыля японцы скупили весь советский фукус для производства препаратов радиозащиты. Грамм альгината выводит 100 мг стронция-90.

Йод (0.1-0.5% сухого веса) — в органической форме моно- и дийодтирозина. Биодоступность 95% против 10% у йодида калия. Суточная норма — в 10 граммах сухого фукуса. Но есть нюанс: при гипертиреозе такая доза может убить.

Флоротаннины (5-15% сухого веса) — полимеры флороглюцинола с молекулярной массой до 650 кДа. Антиоксидантная активность в 10 раз выше витамина E. Ингибируют α-глюкозидазу — фукус снижает сахар крови эффективнее метформина.

Фукоксантин (0.5-1% сухого веса) — каротиноид, придающий бурый цвет. Активирует термогенез в белой жировой ткани через белок UCP1. Проще говоря — заставляет жир сгорать, выделяя тепло. Японские сумоисты используют экстракт фукуса для сгонки веса — 5 кг за месяц без диеты.

География господства.

Род Fucus включает 66 видов, захвативших все холодные моря Северного полушария:

Fucus vesiculosus (фукус пузырчатый) — Атлантика от Арктики до Португалии. Биомасса в Белом море — 2 миллиона тонн. Переносит солёность от 5 до 35‰, температуру от -2 до +30°C.

Fucus serratus (фукус зубчатый) — специалист по экстремальным волнам. Выдерживает удары до 30 тонн на м². Британцы использовали его для укрепления дамб во время штормов 1953 года.

Fucus spiralis (фукус спиральный) — рекордсмен по выживанию вне воды. Может жить 8 часов на воздухе при влажности 40%. НАСА изучает его для создания систем жизнеобеспечения марсианских колоний.

Fucus distichus (фукус двурядный) — арктический экстремал. Растёт подо льдом 9 месяцев в году. Фотосинтезирует при освещённости 0.01% от солнечной — как в вечных сумерках.

Экономика слизи.

Мировой рынок фукуса — $2.8 миллиарда в год и растёт на 8% ежегодно:

Пищевая промышленность — $800 млн. Япония импортирует 50 000 тонн в год для производства даси — базового бульона японской кухни. Цена — $40/кг сухого продукта. Мишленовские рестораны платят $500/кг за редкий исландский фукус, собранный в новолуние.

Фармацевтика — $1.2 млрд. Fucoidan Extract Company продаёт очищенный фукоидан по $50 000/кг для онкологических исследований. Препарат "Фукус-плюс" от ожирения — хит продаж в Китае, $100 млн в год.

Косметика — $600 млн. La Mer использует ферментированный фукус в креме за $2000. Секрет — особый штамм из фьордов Норвегии, растущий при температуре 2°C.

Сельское хозяйство — $400 млн. Экстракт фукуса как стимулятор роста увеличивает урожай томатов на 40%. Ирландские фермеры удобряют картофель фукусом со времён Великого голода 1845 года.

Тёмная сторона водоросли.

В 2018 году в Балтийском море произошла экологическая катастрофа. Аномально тёплое лето вызвало взрывной рост фукуса — 10 миллионов тонн биомассы. Когда водоросли начали гнить, кислород исчез на площади 70 000 км². Погибло 80% донной фауны.

Гниющий фукус выделяет диметилсульфид — газ с запахом тухлой капусты, токсичный в концентрации выше 10 ppm. В августе 2018 года пляжи Германии и Польши эвакуировали из-за токсичных испарений. 15 человек госпитализированы с отравлением.

Но самая большая опасность — генетически модифицированный фукус. В 2012 году из лаборатории в Бретани украли штамм, производящий в 100 раз больше фукоидана. Водоросль обнаружили у берегов Норвегии в 2019 году. Она вытесняет местные виды, растёт в 5 раз быстрее, не поедается морскими ежами. Остановить инвазию невозможно.

Космическая водоросль.

В 2019 году SpaceX доставил на МКС контейнер с фукусом. Эксперимент BIOMEX изучает выживание водоросли в открытом космосе. Результаты засекречены, но утечки говорят: фукус выжил 18 месяцев снаружи станции. Радиация, вакуум, перепады температуры от -120 до +120°C — водоросль не только выжила, но и продолжила фотосинтез.

Китайцы планируют использовать генномодифицированный фукус для терраформирования Марса. План: сбросить споры в полярные шапки, где есть лёд. Водоросль должна создать кислородную атмосферу за 100 лет. Проблема — никто не знает, как остановить фукус, если что-то пойдёт не так.

Философия приливов.

Фукус живёт между мирами — не море и не суша, не растение и не животное, не живое и не мёртвое во время отлива. Это существо границы, мастер компромисса, виртуоз адаптации.

В даосизме есть понятие «у-вэй» — недеяние, следование естественному ходу вещей. Фукус воплощает у-вэй. Он не борется с приливами — использует их. Не сопротивляется высыханию — впадает в анабиоз. Не конкурирует за территорию — создаёт собственную экосистему.

Может, фукус — это модель выживания в эпоху перемен? Не бороться с кризисами, а адаптироваться. Не искать стабильность, а научиться жить в хаосе. Не бояться границ, а существовать между ними.

В следующий раз на пляже присмотритесь к невзрачным бурым водорослям. Это не просто морской мусор. Это существа, пережившие пять массовых вымираний, способные есть нефть и выживать в космосе. Существа, у которых есть чему поучиться. Хотя бы тому, что между приливом и отливом есть жизнь. Странная, слизкая, но невероятно упорная.

Источник - https://dzen.ru/a/aMLK6VrqckqOWxEu