Легко брать интервью у Иванова?

Вчера был просто какой-то невероятно тёплый вечер в библиотеке Белинского (Екб). Мне выпала честь стать одним из шести модераторов встречи с писателем Алексеем Ивановым. Желающих почувствовать себя интервьюером было много, поэтому особенно приятно, что выбрали меня.

До начала мероприятия я увидела знакомые лица, а ещё развиртуализировалась с местными писателями. Очень рада нашей встрече!

Алексей Романенко (писатель), Юлия Кудрявцева (писатель), Юлия Зайцева (продюсер, автор) и Данька Вишневская (писатель)

Но вместо того, чтобы успокоиться, я поймала какую-то волну эндорфинов, нечто похожее на эйфорию. Знаете такое чувство, когда так хорошо, что происходящее кажется нереальным и немного опьяняет. Из-за этого иногда сложно сфокусироваться. Но я получила огромное удовольствие, и это стоило того. Как я готовилась? Важно, что заранее ничего не согласовывалось и инструкций не было. Так как у меня есть опыт проведения презентаций, я знаю пул вопросов, которые задают писателям постоянно. По типу: «Где вы черпаете вдохновение?», «Сколько вы зарабатываете?». Такие я отмела сразу. Выбрала такие, на которые мне самой хотелось бы ответить, поэтому получилось субъективно. Далее постаралась расположить их в таком порядке, чтобы больше походило на беседу, а не на интервью. Не смогу пересказать всё, но хочу поделиться одним моментом. В жизни я часто подмечаю совпадения, порой даже какие-то несущественные мелочи, которые можно назвать знаком или мистикой. Поэтому поинтересовалась у Иванова, обращает ли он внимание на такое? Например, как тесен мир и как всё переплетено.

Алексей ответил, что замечает, но не придаёт этому большого значения. После ещё пары вопросов мы дошли до того, есть ли у Иванова книги, чтение которых работает как машина времени? Я заранее заготовила комментарий о том, у меня такой книгой является «Голубятня на жёлтой поляне» Крапивина. Думаю, вы понимаете, насколько я была удивлена, когда Алексей опередил меня и назвал именно эту историю? А ещё он сказал, что любит её перечитывать и покорил моё сердце. Конечно, я не удержалась и рассказала, что меня назвали в честь персонажа этой истории. Поэтому у меня такой интересный псевдоним Данька Вишневская.

Знаете, для создания коннекта я планировала делать вставки со своим видением. Но не так много, как получилось. После были сомнения, не слишком ли я перетягивала одеяло? Уместно ли это было? Но меня похвалили, так что, видимо, не переборщила. А ещё мне потом пришёл вот такой комментарий: «Видела бы ты свои глаза, когда он сказал про Крапивина».

Теперь буду мечтать когда-нибудь провести полноценную беседу с Ивановым, попасть в их с Юлией Зайцевой книжный клуб

Ностальгическое немного

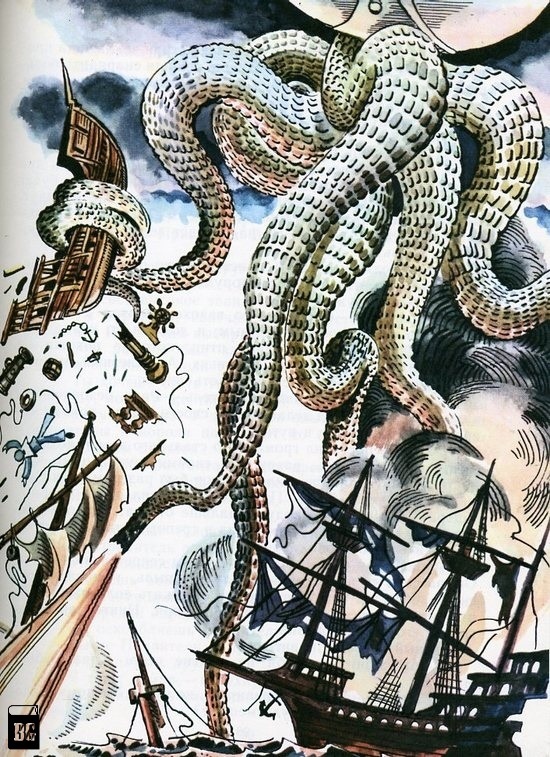

Почему-то всегда, когда вот так выходишь на берег, а там солнечная дорожка на волнах, представляются паруса фрегатов и шхун Моргана и Кавендиша, дым из труб "Потёмкина" и "Дункана", крапивинский мальчишка, читающий в кресле про капитана Блада и Ихтиандр в блестящем костюме(кстати, рядом снимали).

И тебе такому, возрастом под 50, с одной стороны хочется вернуться в свои 10, и сидеть с книжкой за столом, перед окном, за которым зимняя Пермь 80х.

А с другой стороны ты понимаешь, что всю жизнь шёл к этому морю, к этому солёному ветру, к этому Млечному Пути ночью над головой.

Я офигительно счастлив сейчас.

«Советую книгу»

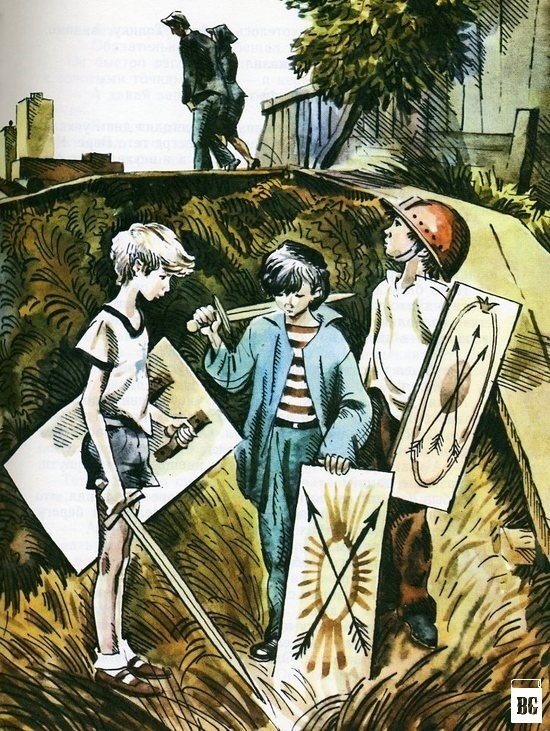

«Мальчик со шпагой» — это роман-трилогия Владислава Крапивина, вышедший в 1975 году.

В произведении рассказывается о мальчике, который очень верил в дружбу, в честность и доброту. Он считал, что все люди должны быть справедливыми друг к другу. А ещё он верил в свою сказку про всадников, которые приходят на помощь в очень трудные минуты.

Про первую фразу одного великого романа

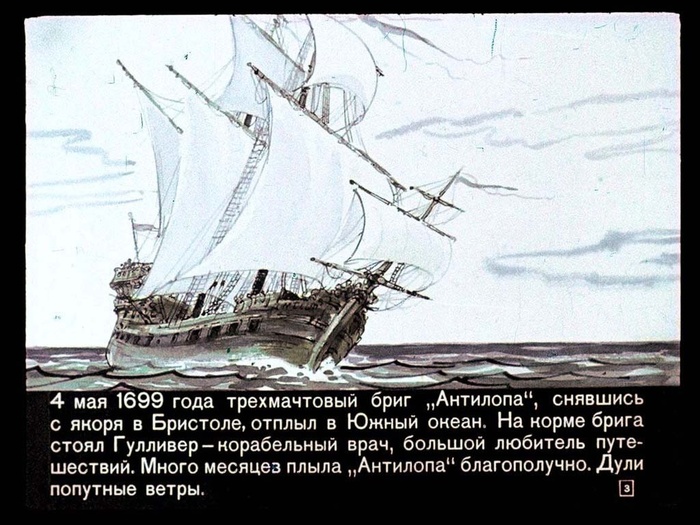

Как известно, самый издаваемый в России перевод "Путешествий Гулливера" начинается поэтичной фразой: «Трехмачтовый бриг «Антилопа» уходил в Южный океан…».

Эта фраза в немного перефразированном виде даже в диафильмы попала.

Менее известно, что эта фраза изначально безграмотна. Процитирую отрывок из повести Владислава Крапивина "Тень Каравеллы".

Книжка начиналась словами, похожими на строчку из песни: «Трехмачтовый бриг «Антилопа» уходил в Южный океан…»

Мне показалось, что ласковый ветер пошевелил волосы и приподнял листы книги – вот какие это были слова.

Но Павлик оборвал чтение.

– Что за чушь? – сказал он серьезно, даже встревоженно.

– Что? – не понял я.

– Не бывает же трехмачтовых бригов…

Для меня эта наука была как темная ночь.

– Почему?

Несколько секунд он смотрел на меня молча, потом, видно, понял, что разговаривать со мной об этом бесполезно. Сердито и негромко сказал:

– Вот потому… Кончается на «у».

– Раз написано, значит, бывают, – заметил я.

Тогда он взорвался:

– «Написано»! Если он трехмачтовый с прямыми парусами, значит, он фрегат, а не бриг!

– А если не с прямыми?

– Не с прямыми бриги не бывают, ясно? Они всегда с прямыми, всегда двухмачтовые! Вот!

– Ну ладно. Давай читать, – нетерпеливо потребовал я.

Павлик помолчал немного и вдруг сказал:

– Не буду.

– Ну, Павлик! – взмолился я.

– Не буду, – спокойно и твердо повторил он. – Если с первого слова вранье начинается, дальше, значит, совсем…".

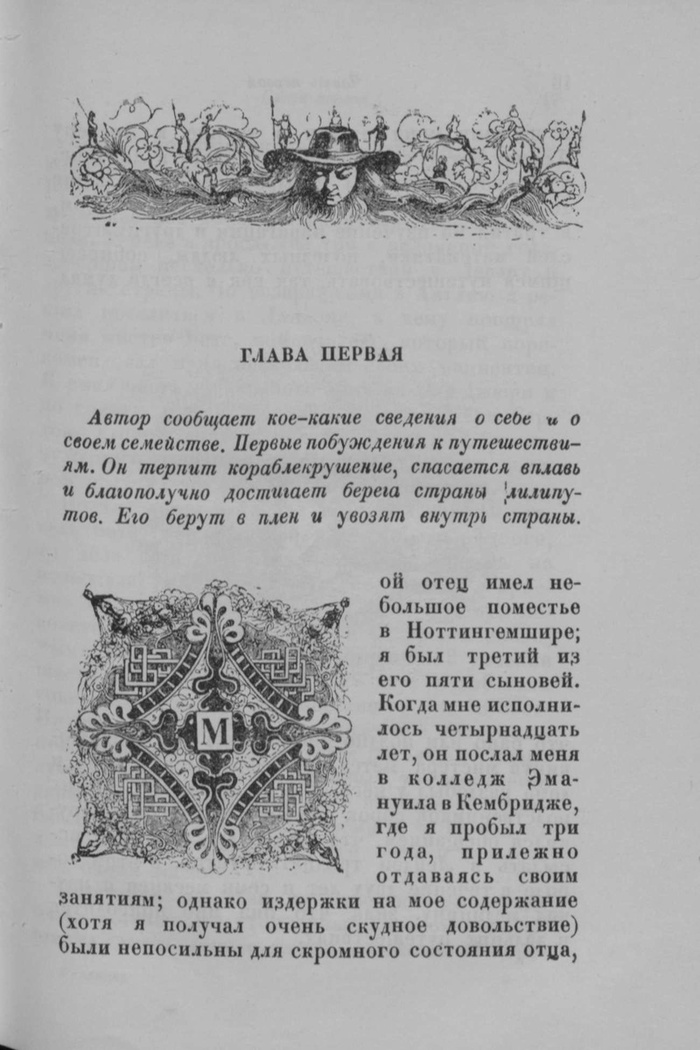

И уж совсем немного людей знают, что эта фраза от начала и до конца - выдумка переводчиков Тамары Габбе и Зои Задунайской.

В тексте Свифта нет никаких "трехмачтовых бригов". Его книга начинается вполне традиционно для британских романов тех лет - "Мой отец имел небольшое поместье в Ноттингемшире, я был третий из его пяти сыновей" - так звучит первая фраза в академическом переводе Франковского.

А "Антилопа", когда о ней заходит речь, именуется у Свифта просто "судном".

К слову сказать, в самом первом издании пересказа Габбе и Задунайской 1931 года "трехмачтового брига" тоже еще не было, там был просто фрегат, причем без указания количества мачт. Пресловутый "трехмачтовый бриг" появляется лишь спустя несколько лет, в третьем издании 1936 года.

Возникает закономерный вопрос - откуда же взялся этот ляп?

На этот вопрос существует два ответа, я вам изложу обе версии, а вы сами смотрите, которая из них больше похожа на правду.

Первый - переводчицы просто ошиблись. Так как их версия даже официально именуется "пересказом", у них была почти предельная свобода действий. Вот и вставили в начало неграмотное словосочетание, позаимствовав его из какой-нибудь повести на морскую тематику.

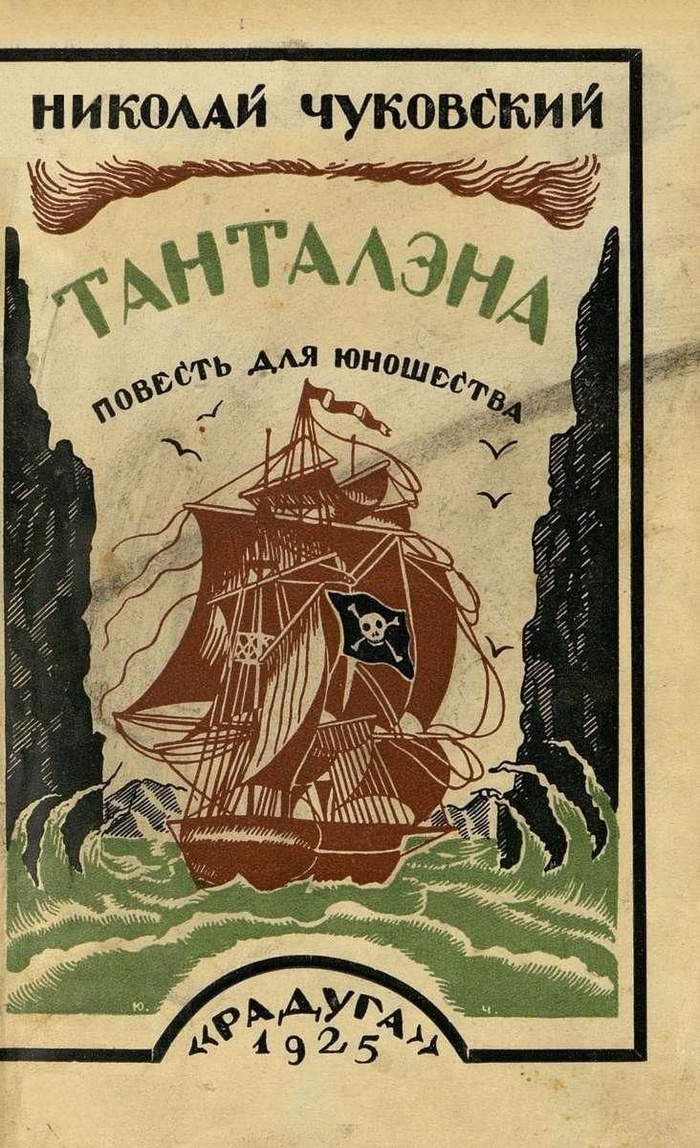

Благо, это было бы не трудно - "трехмачтовые бриги" встречаются во множестве текстов. И у Леонида Андреева, и у Петра Краснова, и у Александра Грина. Но скорее всего - несуразное судно было позаимствовано у Николая Чуковского, с сестрой которого, Лидией Чуковской, обе переводчицы дружили всю жизнь - я об этом писал в своем очерке про Габбе "Смотрела в прорезь синевы".

Старший сын Корнея Чуковского очень часто писал морскую прозу - достаточно вспомнить, что именно его перу принадлежат как классический перевод "Острова сокровищ" (тот самый, что звучит в мультике), так и нежно любимая советскими мальчишками книга "Водители фрегатов". Несмотря на такую специализацию, "трехмачтовые бриги" в текстах Николая Чуковского находятся довольно часто. Вот, к примеру, цитата из его ранней повести "Танталэна".

"Осматривая знакомые суда, уже несколько недель стоящие в порту, я вдруг заметил только-что пришедший странный парусник. Это был трехмачтовый бриг самого доисторического вида. Сто лет назад его, пожалуй, сочли бы и большим, и прочным, и вместительным. Но в наше время такие суда уже давно переделаны в баржи".

Вторая же версия объяснения утверждает, что эта фраза - не баг, а фича переводчиц.

Я уже много раз говорил, что Свифт свои "Путешествия Гулливера" только маскировал под "морские романы", на деле же он намеренно издевался над недалекими любителями подобной прозы. Писатель более чем охотно использовал в своей книге морские термины, но соединял их между собой по принципу "вали кулём, потом разберём". Поэтому для знающего моряка "морские" эпизоды его книг звучат почти как заметки из рассказа Марка Твена "Как я редактировал сельскохозяйственную газету": «Нет никакого сомнения, что жатва зерновых хлебов в нынешнем году значительно запоздает. В виду этого сельские хозяева поступят рационально, начавши посев маковых головок и буковых шишек в июне, вместо августа. Теперь, когда приближается теплое время и гуси уже начинают метать икру, репу не следует срывать, гораздо лучше заставить какого-нибудь мальчика взобраться наверх и потрясти дерево».

Эта особенность "Путешествий Гулливера" общеизвестна, и над ней кто только не шутил. К примеру, у Конан-Дойля есть рассказ "Литературная мозаика", в котором духи писателей помогают автору работать над книгой. Среди героев рассказа - и Даниэль Дефо, и Вальтер Скотт и, разумеется, Джонатан Свифт. Вот он, приняв эстафету у Дефо, продолжает написание эпизода:

"— Течение, однако же, несло меня мимо, причем кормой вперед, и не видать бы мне острова, если бы я не изловчился поставить бом-кливер так, чтобы повернуть нос корабля к земле. Сделав это, я уже безо всякого труда установил шпринтов, лисель и фок, взял на гитовы фалы со стороны левого борта и повел судно курсом право руля, ибо ветер дул норд-ост-ост-ост. Помочь мне во всем этом было некому, так что пришлось обойтись без помощи, — продолжил Свифт.

Слушая описание этого морского маневра я заметил, что Смоллетт, не таясь, широко усмехнулся, а сидевший несколько поодаль джентльмен в офицерском мундире военно-морского флота — если не ошибаюсь, капитан Марриет, — проявил чувства, близкие к панике".

Поэтому, по мнению сторонников этой гипотезы, Габбе и Задунайская вовсе не ошиблись, они для этого были слишком профессиональны.

Они осознанно придумали фразу про трехмачтовый бриг - идеальную первую фразу для книги Свифта. Которая сразу же расставляет точки над i и поясняет прошаренному читателю - кто есть ху.

(автор благодарит своих читателей f и Ardein за неоценимую помощь в работе над этой главой)

_______________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741

Ответ на пост «Что говорил Крапивин про Сергея Лукьяненко?»1

Но разве в реальности нет тех, кто ударил бы? И разве нет тех, кто ударил бы с наслаждением?

И? Это не оправдание тому, как написаны Рыцари сорока островов. Это ж гиперболизация. Да, дети могут себя так вести, ну, не так, как в романе, но жестоко. Но логично ли это? Не факт. Является ли это результатом того, что у взрослых "нет времени" на работу с обществом, то есть самими собой, для гармоничного сожительства, насколько это вообще возможно? Вот это более вероятно. Так что Крапивин верно сказал.

Ну и насчёт того, что никто никому ничего не должен. Лидеры мнений влияют на общество. Значит, их действия в разы имеют больше последствий. Что ты транслируешь, то и будет посеяно.

Что говорил Крапивин про Сергея Лукьяненко?1

Кажется, что эти два русских писателя из разных эпох. И чуть ли не из двух разных миров. Но Владислав Крапивин – это ведь не только далекое советское детство, это и девяностые годы, и нулевые. У него есть рассказы и повести, написанные уже совсем-совсем в наше нынешнее время. Например, повесть “Ампула Грина” вышла из-под его пера в 2007 году, а в 2011 году он выпустил роман-сказку “Пироскаф “Дед Мазай”.

Так что нет ничего удивительного в том, что Крапивин читал Сергея Лукьяненко. Тем более, что у Лукьяненко есть повесть, напрямую связанная с крапивинским творчеством. Она называется “Рыцари Сорока Островов”. Это одно из его ранних произведений, опубликованное издательством “Terra Fantastica” в 1992 году.

Книге предпослан эпиграф, взятый из повести Крапивина “Оранжевый портрет с крапинками”:

“…дети могут воевать со взрослыми. Взрослые тоже воюют с детьми, они одичали. Но дети не воюют с детьми ни на одной планете — они еще не посходили с ума!”

Полемизируя с мэтром, Сергей Лукьяненко ставит эксперимент – придумывает такие условия, в которых именно дети вынуждены воевать с детьми. Воевать насмерть, обагряя руки кровью. А некоторые ожесточаются до того, что идут на самое запредельное насилие и подлость. Не все, к счастью. Многие убивают без всякой охоты, в честном бою. Но все-таки убивают.

По сюжету, мальчишек и девчонок по всему миру похищают пришельцы и переносят в некое пространство с сорока маленькими островами, соединенными мостами. На каждом острове стоит замок. Каждый остров – отдельная страна, населенная десятком ребят. Вот вам деревянные мечи. которые умеют превращаться в стальные во время схватки. Нужно суметь захватить все сорок островов, тогда получишь главный приз – возвращение домой. И это – единственный способ вернуться.

И длится такая жестокая игра даже не годами – десятилетиями. Ребята гибнут. Редко кто доживает хотя бы до семнадцати. Но им на смену приходят все новые и новые юные бойцы, похищенные пришельцами и заброшенные в этот безжалостный мир.

Книга получила премию “Меч Руматы” за лучшее произведение в жанре героико-романтической и приключенческой фантастики. Награда вполне заслуженная, поскольку написана повесть действительно хорошо. Лукьяненко умеет писать, этого у него не отнять.

А что интересно, сам Крапивин думал по поводу такого ответа на его творчество? Об этом он сам рассказал в интервью Юрию Никитину в декабре 1993 года:

Ю.Н. Что вы думаете относительно “Рыцарей Сорока Островов” и других вещей Лукьяненко?

В.К. Знаете, есть такое модное слово в современной политике – неоднозначно. Что-то мне в этой книге нравится, что-то мне не нравится. Мне, всё-таки, основная идея этой книги кажется чересчур жестокой. Не сам показ того, что дети могут воевать с детьми и могут быть жестокими, – это и так на каждом углу, – а то, что автор (у меня такое впечатление, может, это против его воли) преподносит это как явление логичное и вполне естественное. А мне все-таки кажется, – я вот тут согласен с мнением любимого мной, к сожалению, в этом году умершего Радия Погодина, – он говорил на каком-то выступлении… Я, говорит, зная, что такие вещи могут быть, все-таки не смогу писать о том, как, скажем, пятиклассник повалил второклассника и бьет его ногами. Хотя знаю, что это есть, и никуда не денешься, но для моего героя это противоестественно. Поэтому я ничего не могу сказать.

Ю.Н. А как вы считаете, как бы развивалась ситуация, если бы такие условия были действительно созданы?

В.К. Как бы развивалась ситуация? Видите, мне очень трудно говорить об этом, потому что, если бы возникла такая ситуация, я поставил бы туда своих героев, а не его героев, и мои герои повели бы себя иначе.

Да, Крапивин бы такое писать не стал, это правда. И если бы даже придумал мир Сорока Островов с их чудовищной Игрой, то сделал бы все, чтобы ситуация переломилась в самом начале повести. Его герои, скорее, сами бы с пустыми руками вышли навстречу свистящему удару меча.

Но разве в реальности нет тех, кто ударил бы? И разве нет тех, кто ударил бы с наслаждением? С другой стороны, литература ведь должна давать примеры другого пути, поднимать человека над собой? Или наоборот – она должна отражать нас самих, ставить зеркалом перед нашим собственным носом, помогая сделать вывод?

На самом деле, никто никому ничего не должен, конечно. В литературе есть разные жанры, есть разные писатели, есть разные идеи. И это хорошо, что в ней могут существовать и Крапивин, и Лукьяненко, и много других хороших писателей, которые могут спорить друг с другом, а могут соглашаться. Главное, чтобы они были.

Источник: Литинтерес