В.М.Шукшин. " Энергичные люди"

Продолжаю выкладывать новые произведения, любимых авторов.

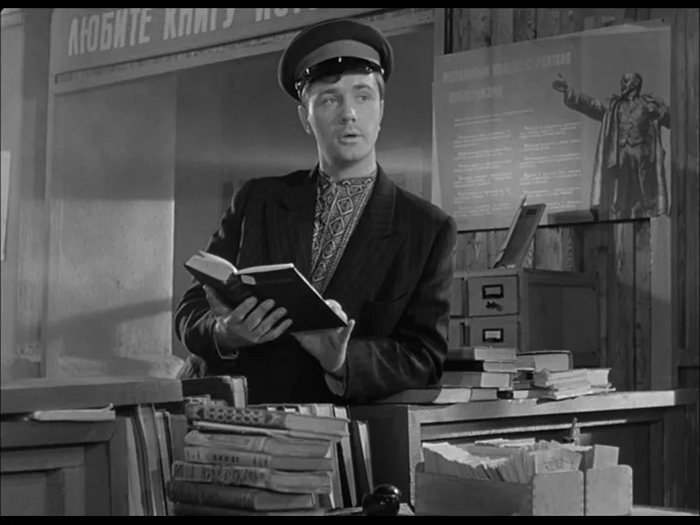

Ваня, ты как здесь?

Вчера был день рождения самобытного советского писателя, кинорежиссёра, актёра Василия Шукшина (1929-1974). Герои его работ - простые, прекрасные люди, с открытыми сердцами. Один из таких фильмов - короткометражная картина "Ваня, ты как здесь?" по одноимённому рассказу Василия Шукшина с великолепным Георгием Штилем в главной роли.

Сельский тракторист Пронька Лагутин приезжает в город проведать сестру. Совершенно неожиданно его приглашают на киносъёмки, где предлагают сыграть роль простого деревенского парня. И вот наш герой начинает активно репетировать, постепенно вживаясь в предложенный образ и осваивая азы актерского искусства. Но тут Проньке становится почему-то тоскливо. Ему представилось, как приедет завтра утром к станции битком набитый поезд, как побегут все через площадь - занимать места в автобусах. А его не будет там… Он положил сценарий на стол, взял толстый цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал...

Ленинградское ТВ 1969. Источник: канал на YouTube «Советские фильмы, спектакли и телепередачи. Гостелерадиофонд»

«Живет такой парень»: как Леонид Куравлёв людям добро наносил

«В фильме я хотел рассказать о хорошем, добром парне, который как бы «развозит» на своем «газике» доброту людям, - говорил Василий Шукшин о замысле своей картины. - Он не знает, как она нужна им, он делает это потому, что добрый запас его души большой и просит выхода. Не ахти какая мысль, но фильм делать стоило».

«Живет такой парень» – это дебют Василия Шукшина в полнометражном кино, его первая работа в качестве режиссера и сценариста. За 4 года до этого он окончил ВГИК, снялся в нескольких фильмах, в 1963 г. был принят режиссером на Киностудию им. М. Горького. В это же время в журнале «Новый мир» были опубликованы его рассказы «Классный водитель» и «Гринька Малюгин», которые Шукшин и взял за основу сценария фильма «Живет такой парень».

Жанр этого фильма определить сложно – это и комедия, и трагикомедия, и мелодрама одновременно. Сам режиссер не знал, какой получится результат, когда только начал создавать киноисторию о простом алтайском шофере Пашке Колокольникове, безалаберном, веселом, влюбленном в жизнь, хвастливом, любвеобильном, но при этом очень добром и способном на геройский поступок. Шукшин рассказывал: «Я хотел сделать фильм о красоте человеческого сердца, способного к добру. Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке. Пашка не лишен юмора и всегда готов выкинуть какую-нибудь веселую шутку. От доброго сердца. Так серьезно я думал, когда мы приступали к работе над фильмом. А теперь, когда работа над ним закончена, я в полном недоумении, ибо выяснилось, что мы сняли комедию.»

Еще во время учебы во ВГИКе Василий Шукшин подружился с Леонидом Куравлевым, снял его в своей дипломной короткометражке «Из Лебяжьего сообщают», и главную роль в новом фильме снова предложил ему. Шукшин был настолько уверен в своем выборе, что даже не стал приглашать на пробы других актеров. У Куравлева было хорошее чувство юмора, без которого этот образ бы не состоялся. Эта работа стала первой главной ролью и первой заметной творческой победой Леонида Куравлева. Хотя до этого он сыграл уже около 10 ролей, именно после этого фильма к нему пришли узнаваемость, признание и успех. Леонид Куравлев называл фильм «Живет такой парень» самой любимой своей картиной.

Съемки начались осенью 1963 года и проходили на Алтае. Отдельные сцены снимались в селе Усть-Сема, близ Манжерока, в Горно-Алтайске.

«Работоспособность Шукшина поражала, - вспоминал Леонид Куравлев,- многим из нас необходимо что-то вроде кабинетного вакуума - особая обстановка, специальный настрой, тогда приходит желание работать. А в Шукшине поражала настолько идеальная неприхотливость, что он уже «читался» предметом природы как некий камень, который можно поднять, осмотреть с разных сторон и положить на место».

Чуйский тракт — рабочая трасса Алтая, — вторая постоянная тема фильма. Здесь во время съемок на натуре Шукшин увидел жизненные ситуации, которые включил в сюжет фильма. Шукшин до боли возмутился, увидев, как строился деревянный мост. Работали женщины, а бригадир-мужчина прохаживался мимо да покрикивал на них. Режиссер «отомстил» лентяю и хаму: в фильме свидетелем подобной сцены стал Пашка, вдосталь поиздевавшийся над бригадиром.

Куравлев благодарно признавался позже: «Режиссер Шукшин учил меня правде».

Помимо других качеств хорошего актера Куравлев владел юмором, без чего роль попросту бы не состоялась.

Симпатично в своей доброй улыбке чуть округлое лицо Пашки, простодушное, но с лукавинкой, с неглупыми глазами. Сидит он за баранкой чуть небрежно, даже картинно.

Рабочая одежда обычная: старенькая ковбойка или растянутый, захватанный свитер, пиджачок с пятном бензина на плече или ватник. А вот когда Пашка идет в клуб или к знакомой, надевает светлую рубаху с узором и фуражку. Из-под козырька выпускает чуб. Любит парень малость пофорсить.

Но сколь бы ни был обаятелен этот добряк и фантазер, прозванный «Пирамидоном», история о нем неблагостна Пашка самоуверенно ведет себя только в роли волокиты, да и то недолго. Что-то точит этого парня, и в каждом эпизоде главным становится некое томление его души. Пашка врет много, а знает мало, как аттестует его в одной из заключительных сцен сельский учитель. Однако течение всего фильма как раз и подтверждает, что одной городской образованности и внешних навыков культуры отнюдь не достаточно, чтобы определить смысл жизни и обрести гармоничное состояние души, чего взыскует Пашка.

С каким наивным доверием вслушивался он в претенциозный лепет «культурной» гражданки, которую ему довелось подвезти в своей кабине. И какое разочарование он испытал, услышав ее мужа, походя и высокомерно оскорбившего всю разъезжающую по тракту «шоферню». Как охотно идет Пашка в Дом культуры на показ мод, устроенный приехавшим в глубинку коллективом Дома моделей. И какой невыразимой пошлостью веет, как убеждается зритель фильма, от демонстрации моделей «рабочей одежды» «для птичницы Маши» и купальников для нее же.

«Ну чем, чем я хуже его?» — мучается Пашка, обнаружив, что молодая библиотекарша, в которую он влюбился, предпочитает заезжего инженера, который в свою очередь не считает ее себе ровней. Весь фильм Шукшина, отвечая на этот вопрос, подтверждает, что Пашка не «хуже».

Когда к Пашке, угодившему с переломами в больницу, приходит корреспондентка газеты, студентка-практикантка из Ленинграда, не он, а она терпит в глазах зрителей фильма полное фиаско. Девицу в брючках и «хемингуэевском» свитере крупной вязки играла поэтесса Белла Ахмадулина, чьи характерные интонации и жесты в простонародной и шутейной стихии сцены нечаянно обернулись жеманством ее героини.

Журналистка загодя написала стандартно-высокопарный текст о «подвиге», ей нужно было только уточнить кое-какие детали. Но она не предполагала, что наткнется на героя, который то впадает в смешливое словоблудие («Я в-волнуюсь, мне трудно г-говорить»), то искренностью своих ответов невольно обнаружит цену ее профессиональному, казенному пафосу. На ее вопрос: «Что вас заставило броситься к горящей машине?» — он высказывается просто: «Дурость, я же мог п-подорваться».

Зритель-то знает, что Пашка и на самом деле настоящий герой. Когда все в ужасе закричали при виде загоревшегося на территории нефтебазы грузовика, он один рискнул приблизиться к машине, отогнать ее подальше от склада горючего и выскочить на ходу из кабины как раз перед тем, как машина, нагруженая бочками с бензином, кувыркнулась с обрыва.

Но чем истиннее выказанная им отвага, тем ценнее неосознанность и естественность его героизма, отсутствие в Пашке хотя бы задним числом горделивости и хвастовства. «Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке», — писал Шукшин. И в этом именно смысле Пашка Колокольников, шоферюга с шестиклассным образованием, по-настоящему умен.

Любопытно, что и сам Шукшин решает «героическую» сцену в своем фильме без канонической патетики, даже делая смешным ее финал. Какая-то бабка полощет в реке стираное, вдруг — с обрыва впереди нее падает адская, объятая огнем машина, гремит взрывами. Бабка роняет белье, пятится задом, как от нечистой силы, потом бежит прочь.

Любопытно, что, когда в 1964 году картина вышла на экраны, Шукшин пытался объяснить, что «не комедию делал». Однако зрители, которым фильм очень понравился, находили его уморительно смешным. И не зря. В нем многое окрашено тем «русским комизмом», в котором Томас Манн некогда оценил «правдивость и теплоту».

Характерный пример тому — эпизод сватовства. Одинокая тетка Анисья, которую играет Нина Сазонова, просила Пашку «присмотреть» ей хорошего пожилого мужика. А старшему напарнику Пашки — дяде Кондрату (Николай Балакин) — одинокому человеку, осточертело по чужим домам постояльцем болтаться. Вот Пашка и предложил ему «вариант».

Все нравится Кондрату в гостях у Анисьи — и сама приветливая, хлебосольная хозяйка, и прибранная, уютная ее горница. Но он смущается до потери дара речи и дрожания рук от неуклюжих Пашкиных попыток поторопить ход событий, вынудить застенчивых пожилых людей моментально прийти к решению и объявить его. Анисья, спасаясь от Пашкиного балабольства, прибегает к обману: выходит из избы под выдуманным предлогом — присмотреть за свиньями.

Но свиней-то у нее нет, и это служит Пашке еще одним доводом в пользу его рассуждений о прихотях женского характера, и, следовательно, необходимости со стороны уже оцепеневшего от стыдливости Кондрата активных атак на Анисью…

Великолепный этот эпизод, легко и выразительно исполненный актерами, был снят как бы играючи, за одну смену.

В финале Пашка, поправляющийся в больнице, глядит в окно. Идёт снежок, пришла зима. Опять томит нашего героя смутное желание как-то изменить свою жизнь. Опять он задается вопросом, не больше и не меньше чем — что такое счастье?

«Это ещё не история, — заверил Шукшин после съемок, — это предыстория, а история впереди, ибо сам Пашка не унывает, живёт и помаленьку учится». И в самом деле, конфликты в последующих фильмах Шукшина станут глубже, острее, а герои по возрасту перешагнут безоблачную пору молодости. Первый же фильм останется свидетельством душевной авторской влюбленности в свою малую родину, в её людей, в жизнь.

Василий Макарович позже написал такие слова: «Я хотел сделать фильм о красоте чистого человеческого сердца, способного к добру. Мне думается, что самое дорогое наше богатство — людское. Если мы в чем-нибудь сильны и по-настоящему умны, так это в добром поступке.»

Василий Шукшин мечтал поставить фильм о Степане Разине, но не успел

Сегодня исполняется 94 года со дня рождения советского кинорежиссёра, актёра, сценариста и писателя Василия Макаровича Шукшина.

Родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района Алтайского края. Его отец Макар Леонтьевич, из крестьянской семьи, в период коллективизации был арестован по сфабрикованному обвинению «в контрреволюционном заговоре» и расстрелян в 1933 году вместе с еще 38 односельчанами. Отцу Шукшина был 21 год и у него осталось двое детей. После ареста отца мать Шукшина, Мария Сергеевна, переписала сына и младшую дочь Наталью на девичью фамилию Попова. Шукшин вернет отцовскую фамилию при получении паспорта. Спустя некоторое время мать повторно вышла замуж за односельчанина Павла Куксина, который взял на себя заботу о семье. В 1942-м отчим Шукшина погиб на фронте.

В 1943 году Шукшин окончил семилетнюю среднюю школу в селе Сростки. С 1945-го по 1947-й он учился в Бийском автотехникуме, но не окончил его и, поскольку нужно было помогать семье, устроился на работу — сначала в колхоз, затем разнорабочим на заводах в Калуге и Владимире, потом — на стройках Подмосковья. С 1949-м был призван в армию, служил матросом, потом радистом на флоте. В армии начал писать рассказы. В 1953 году был уволен в запас по состоянию здоровья: из-за обострения язвы желудка. Вернулся в село Сростки, сдал экстерном экзамены на аттестат об окончании средней школы. В 1953-1954 годах работал учителем русского языка и словесности, а позже — непродолжительное время — директором Сростинской школы сельской молодежи.

В 1954-м Шукшин принимает решение поступать в Литературный институт в Москве, но, приехав в столицу, выясняет, что не соответствует требованиям выбранного вуза и подает документы на сценарный факультет ВГИКа, а в результате выбирает режиссерское отделение (мастерскую Михаила Ромма). Шукшин вспоминал, что вступительный экзамен у Ромма повлиял на его творческий и профессиональный выбор:

«Абитуриенты в коридоре нарисовали страшную картину: человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмотрели на меня глаза удивительно добрые. Стал расспрашивать больше о жизни, о литературе. К счастью, литературу я всегда любил, читал много, но сумбурно, беспорядочно [...] Ужас экзамена вылился для меня в очень человечный и искренний разговор. Вся судьба моя тут, в этом разговоре, наверное, и решилась»

Тем не менее он не оставляет и литературу, которая останется главной страстью Шукшина. Во время учебы Шукшин продолжил писать рассказы и, по совету Ромма, рассылал их в «толстые» журналы. Его рассказ «Двое на телеге» будет впервые опубликован в 1958 году в журнале «Смена» №15.

Время учебы Шукшина во ВГИКе породило фольклорный образ (сохранившийся во многих мемуарах) деревенского малообразованного самородка, оказавшегося в чуждой ему рафинированной городской среде. Шукшин поддерживал этот образ своими репликами и воспоминаниями. Но в реальности для самого Шукшина это бытовое мифотворчество было частью социально-художественной игры, наподобие клюевско-есенинского поведения в литературных салонах 1910-х. Позже столкновение социальных типов «из народа» и «из интеллигенции» станет одной из основных тем его творчества — и в прозе, и в кинематографе.

В 1956 году студентом Шукшин снимается в эпизодической роли у Сергея Герасимова во 2-й серии «Тихого Дона». Его полноценный актерский дебют состоялся в 1958-м в фильме Марлена Хуциева «Два Федора», где Шукшин сыграл главную роль:

«Помню, как впервые лет двадцать тому назад в фильме „Два Федора“ я вдруг увидел человека, совершенно не похожего на актера, как если бы настоящий, вернувшийся с войны солдат, прорвав полотно, шагнул из жизни на экран. Это был студент режиссерского факультета ВГИКа Василий Шукшин. [...] До чего же нет в облике Шукшина ничего актерского [...] до чего опасен Шукшин для партнеров! Абсолютная правда его внешности, его поведения, значительность его личности тут же разоблачают искусственность партнера, который, может быть, и отличный актер, но они с Василием Шукшиным существуют на экране как бы в разных измерениях»

Каплер А. Спор в вагоне

Василий Шукшин в роли Федора-большого. Кадр из фильма «Два Федора». Реж. Марлен Хуциев. 1958

В 1960-м Шукшин окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его дипломной работой стал короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают», в котором он выступил как режиссер, автор сценария и исполнитель главной роли.

«Фильм продемонстрировал принципиальный метод Шукшина [...] заземленность киноповествования, далекого от одиозности, с одной стороны, а с другой — от кабинетного чувства авторского превосходства над героями была Шукшиным здесь опробована, а затем развита на новом [...] уровне»

Тюрин Ю. Кинематограф Василия Шукшина

Несмотря на высокую оценку экзаменаторов, фильм не принес славы начинающему режиссеру даже в кинематографических кругах — для кинематографа тех лет он выглядел слишком традиционным.

Удачнее всего в начале пути складывалась актерская карьера Шукшина. После съемок у Хуциева, Шукшина многократно приглашают сниматься. Он играет в фильмах «Золотой эшелон» (режиссёр И. Гурин, 1959); «Простая история» (Ю. Егоров, 1960); «Когда деревья были большими» (Л. Кулиджанов, 1961); «Аленка» (Б. Барнет, 1962) и др.:

«актерское начало первостепенно в той редкой совокупности талантов, которая и есть „феномен Шукшина“. Актерское равно по значению началу писательскому, если над ним не главенствует» Зоркая Н. Актер

В 1960-х прозу Шукшина начали печатать: вначале рассказы в газетах («Труд», «Советская Россия») и журналах («Октябрь», «Молодая гвардия», «Новый мир»). В 1963 году в издательстве «Молодая гвардия» выходит первая книга Шукшина — сборник рассказов «Сельские жители».

На съемках фильма «Живет такой парень». 1964

С 1963-го Шукшин работает режиссером на Студии имени Горького. Там на основе нескольких своих рассказов он снимает свой первый полнометражный фильм — комедию «Живет такой парень». На главную роль Шукшин приглашает своего однокурсника во ВГИКу Леонида Куравлева. Лента выходит на экраны в 1964 году. Дебют оказывается успешным: доброжелательная критика, премия Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде за лучший комедийный фильм (1964), приз Венецианского фестиваля за лучший фильм для детей (1964).

«Скромная комедия, традиционная по форме[...], совершенно равнодушная к модным проблемам дедраматизации и дегероизации[...].„Живет такой парень“ [...] непринужденный, свободно разыгранный фильм, полный жизни и лукавого шукшинского юмора»

Рудницкий К. Проза и экран

В 1964-м во время съемок фильма «Какое оно, море?» Шукшин знакомится с актрисой Лидией Федосеевой, в 1967-м он женится на ней — это его второй брак. Союз стал не только личным, но и творческим:

«Приход актрисы в кинематограф Шукшина стал ее вторым дебютом. Началом нового творческого этапа. Лидия Николаевна постоянно подчеркивает, что все ее творческие критерии, вкусы, пристрастия сформированы Василием Макаровичем. [...] Она отвечает на него своим творчеством с должным достоинством — просто и сильно

Кушниров М. Достоинство красоты

В 1965 году Шукшин снимает картину «Ваш сын и брат» по собственному сценарию. В 1966-м фильму вручена Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых.

В фильме же „Ваш сын и брат“ эффект „скрытого присутствия“ Шукшина особенно сильный: впечатление такое, будто Шукшин растворил себя во всех ролях, мужских и женских, старых и молодых [...]. [...] лента Шукшина, „Ваш сын и брат“, тщательно настроена Шукшиным по камертону его собственной прозы. Тут режиссер Шукшин гораздо ближе к писателю Шукшину»

Рудницкий К. Проза и экран

В том же 1965-м у Шукшина возник замысел фильма о Степане Разине. В течение года Шукшин изучал исторические источники, ездил по Волге, отбирая места для натурной съемки, изучал фольклор XVII в. В 1966 году он написал заявку на сценарий двухсерийного фильма «Конец Разина», которая вначале была принята, а затем заморожена на неопределенное время.

В 1969-м он снял по мотивам собственных рассказов фильм, состоящий из трех новелл, «Странные люди». Эта картина, которую Шукшин считал своей режиссерской неудачей, стала для него переходной к собственно его авторской режиссерской манере, многие мотивы из «Странных людей» будут использованы им в «Печках-лавочках» и «Калине красной». Картина не получила признания ни у зрителей, ни у кинокритиков.

На съемках фильма «Странные люди». 1970

С 1968 по 1970 годы Шукшин превратил сценарий о Степане Разине в роман «Я пришел дать вам волю...» (первая публикация с 1971 года в журнале «Сибирские огни»). В 1971-м он написал новую заявку на фильм о Разине, адресованную руководству студии имени Горького и снова получил отказ.

В 1972 году на экраны вышел фильм «Печки-лавочки», который Шукшин считал лучшей своей работой в кино. В этой картине он выступает одновременно как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли. Тема «архаический» или «традиционный» крестьянский мир в столкновении с современностью:

«фильм „Печки-лавочки“ строится по принципу противопоставления сюжетных слоев: деревня — город. Отблеск первой, деревенской части лежит на всех остальных эпизодах. Но среда преображается на глазах. Возникающая в первых кадрах деревня [...] вовсе не истина в последней инстанции, как этого [...] подспудно хочется и герою, и его создателю. [...] село — среда прошлая, уходящая[...]. Крестьянский дом героя в прологе разомкнут в пространство, с прямым выходом на реку, которая влечет не в избу, а из нее, к чужим землям. В таком доме Ивану не удержаться. Он провоцирует отправиться в дорогу»

Филимонов Н.В. На берегу и в лодке. Герой шукшинского типа в кинематографе 1970–80-х гг.

По завершении фильм был подвергнут ряду цензурных изъятий, и после выхода на экраны не получил большого отклика.

В конце 1972 года Шукшин переходит на Мосфильм. Основная причина — обещание помочь в реализации фильма о Разине. Но и здесь ситуация с разрешением на съемку затянулась. В 1973-м Шукшин снимает по собственному сценарию «Калину красную» и исполняет в фильме роль главного героя — Егора Прокудина. «Калина красная» становится победой режиссера и приносит ему огромную зрительскую популярность:

«Его фильмы 70-х годов — фильмы всецело авторские: от сценария [...] вплоть до музыки [...] Его картины — это полное и безраздельное выявление личности художника; его успех — не просто оценка зрителями профессиональной удачи, но нечто большее [...] море писем, благодарных и возмущенных, исполненных жалости к Егору Прокудину и гнева, что „не дали“ ему начать честную жизнь — весь этот простодушный, трогательный, наивный [...] отклик свидетельствует о том, что задеты душевные струны миллионов людей, — и они отдают Шукшину первенство и как режиссеру, и как исполнителю главной роли»

Аннинский Л. Путь писателя

В 1974 году Шукшин снова подал заявку на киноэпопею о Разине директору Мосфильма и получил предварительное согласие на съемки, которые ему обещали организовать после исполнения роли Лопахина в фильме С. Бондарчука «Они сражались за Родину».

Василий Шукшин в роли Петра Лопахина. Кадр из фильма «Они сражались за Родину». Реж. Сергей Бондарчук и Владимир Досталь. 1975

В том же году Георгий Товстоногов начинает репетиции в Большом драматическом театре спектакля по пьесе Шукшина «Странные люди» — первый опыт сотрудничества автора с театром. Товстоногов решает оставить в пьесе авторские комментарии и записывает голос Шукшина на пленку. Премьера состоится уже после смерти драматурга, но живой голос Шукшина будет звучать в спектакле.

В сентябре заканчивалась работа Шукшина над ролью Лопахина, после возвращения в Москву он должен был приступить к долгожданному «Разину». 2 октября 1974 года после окончания съемочного дня в станице Клетской Волгоградской области Шукшин скоропостижно скончался.

Критик Л. Аннинский считал, что роман (а следовательно и неосуществленный фильм) о Стеньке Разине был для Шукшина формой иносказательной автобиографии:

«Образ Степана Разина, его внутренняя противоречивость, поиски правды и ощущение вины, трагическое чувство бессилия[...], само ощущение горькой неотвратимой беды[...], — все это осмысляется теперь [...] не как страница художественной истории XVII века, а как прямая исповедь[...]. Роман о Разине встает в творческую биографию автора как своеобразное завещание».

Автор текста: Наталья Бочкарева

Источник: https://chapaev.media/faces/1152

Другие материалы:

Самая страшная сказка — Почему мы до сих пор читаем книги про Алису Кэрролла

Неуловимая мерцающая книга — О романе Константина Зарубина «Повести л-ских писателей»

Как не надо жить — 8 вещей, которым тебя может научить Алистер Кроули

Великий мечтатель — За что люди помнят Жюля Верна и до сих пор обожают его романы

Майкл Сера запускает путешествия во времени — в трейлере сериала Стивена Содерберга «Команда Z»

Как автор «Экспериментов Лэйн» изменил хоррор —Тиаки Дж. Конака и его теория ужасного

Классика кинофантастики — «Пятый элемент» (1997), режиссер Люк Бессон

Красота кошмарного сна — всё, что вы хотели знать про итальянский хоррор, но стеснялись спросить

Главный художник нашего детства — Почему иллюстрации Татьяны Мавриной долгие годы не брали в печать

Звездный десантник — как Пол Верховен совращал и наказывал Голливуд

Как смотреть «Миссия: невыполнима» — гид по фильмам, трюкам и истории главной франшизы Тома Круза

Вот она... Война

Благословила бы палкой через лоб и сказала бы своим материнским словом: взялись воевать, так воюйте, окаянные, как следует, не таскайте за собой супротивника через всю державу, не срамите перед людьми свою старуху-мать.

«Они сражались за Родину» (1975) и «Иди и смотри» (1985) 4K

Цифровая реставрация

«Они сражались за Родину» — советский фильм Сергея Бондарчука в двух частях, по одноимённому роману Михаила Шолохова. Лучший фильм по опросу журнала «Советский экран» в 1976 году. Съёмки фильма проходили с мая по октябрь 1974 года в Волгоградской области. Картина стала одной из первых, снятой по новой системе с универсальным форматом кадра, и могла печататься как в обычном, так и в широкоэкранном и даже широкоформатном вариантах. Фильм стал последней работой в карьере Василия Шукшина. Актёр скончался во время съёмок, ночью во сне. В оставшихся сценах доснялся Юрий Соловьёв, когда-то учившийся во ВГИКе вместе с Шукшиным, после съёмок Лопахина озвучил уже Игорь Ефимов.

«Иди и смотри» — советский двухсерийный художественный фильм, поставленный режиссёром Элемом Климовым в жанре военной драмы по сценарию, написанному им совместно с Алесем Адамовичем. Производство киностудий «Мосфильм» и «Беларусь фильм». Действие разворачивается на территории Белоруссии в 1943 году. В центре сюжета — белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной операции, в течение двух дней превращаясь из жизнерадостного подростка в седого старика.

P.S. Объединил в одно видео, исключительно во избежание рисков из-за авторских прав.

Тайм-коды навигации и тут и в описании видео на ютьюбе.