Длиннопост Антона Первушина. Рекомендую запастись чаем и вкусняшками!

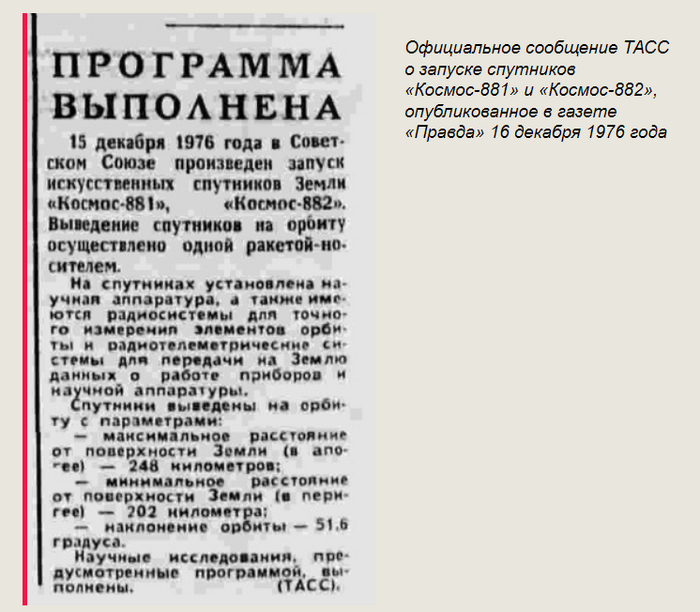

15 декабря 1976 года на околоземную орбиту были запущены два аппарата, получившие безликие номерные имена «Космос-881» и «Космос-882». Информационное агентство ТАСС скупо сообщило, что новые спутники предназначены для ведения научных исследований. В действительности этими запусками начались лётно-конструкторские испытания необычного космического корабля, аналогов которому нет до сих пор.

Начальный этап в развитии космических разведывательных средств показал, что автоматические спутники-шпионы неспособны оперативно решать задачи, которые перед ними ставят военные. Поэтому возобладала концепция наблюдения за наземными объектами с борта пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.

В начале 60-х годов научно-исследовательские институты Министерства обороны СССР изучили вопрос и выработали основные тактико-технические требования к пилотируемому космическому разведчику. Предварительный проект требований был подготовлен в 1964 году Главным управлением космических средств (ГУКОС) совместно с Генеральным штабом Вооружённых сил. На запрос ожидаемо откликнулось Особое конструкторское бюро №1 (ОКБ-1); в Филиале №3, разместившемся в Куйбышеве (ныне — Самара), начались работы над проектом небольшой орбитальной станции 7К-Р («Союз-Р») и транспортного корабля 7К-ТК, который должен был доставлять на неё экипажи из двух человек.

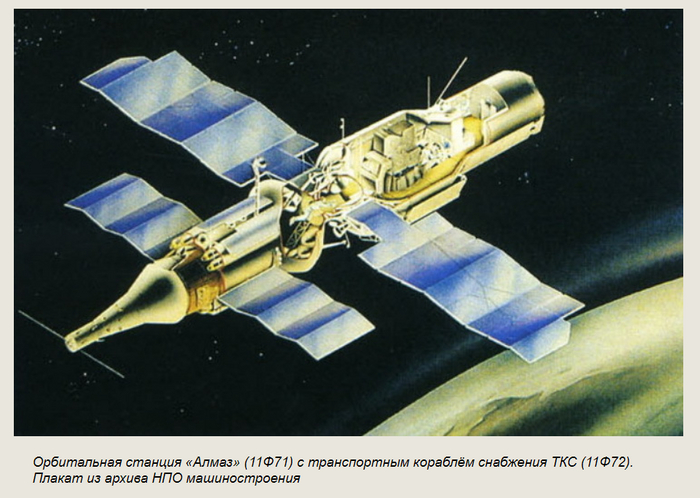

В качестве альтернативы свой проект разведывательной станции под названием «Алмаз» (11Ф71) предложили сотрудники Опытно-конструкторского бюро №52 (ОКБ-52), возглавляемого Владимиром Николаевичем Челомеем. Ветеран этого предприятия Анатолий Викторович Благов вспоминал:

«Мы подошли к станции сразу после того, как поняли, что нам <…> Луны не видать. <…> Владимир Николаевич собрал нас и сказал: давайте займёмся станцией. Всех, кто занимался возвращаемым аппаратом для [лунного корабля] ЛК-1, бросили на станцию».

Генеральный конструктор Челомей собирался создавать ракетно-космический комплекс в составе: орбитальной пилотируемой станции (ОПС) массой 18-19 т; транспортного корабля снабжения (ТКС) в беспилотном и пилотируемом вариантах; многоразового возвращаемого аппарата (ВА); капсул для спуска на Землю носителей информации (КСИ); тяжёлой ракеты-носителя «Протон-К» (УР-500К), стартовой и технической позиций для неё; наземного пункта приёма информации и сети пунктов командно-измерительного комплекса (КИК) для управления станцией в полёте.

Проект активно развивался, но из-за политических пертурбаций его реализуемость в задуманном виде оказалась под вопросом. Тем не менее, 16 июня 1970 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №437-160 «О дальнейших работах по созданию комплекса “Алмаз”», которое предусматривало два этапа в продолжение намеченной программы. На первом этапе орбитальная станция должна была загружаться всеми необходимыми запасами на Земле, а доставку экипажей планировалось осуществлять на кораблях 7К-Т («Союз»). На втором этапе снабжение станции полностью перекладывалось на корабль, проектируемый в Филиале №1 ОКБ-52 (с 1966 года — Центрального конструкторского бюро машиностроения, ЦКБМ).

Тем же постановлением закреплялись требования к транспортному кораблю снабжения ТКС (11Ф72). Он должен был стыковаться с «Алмазом» в полёте, при необходимости поднимать его орбиту, доставлять экипажи, грузы, аппаратуру и средства жизнедеятельности, поддерживать длительное (до 90 суток!) управление комплексом и обеспечивать автоматический спуск с орбиты возвращаемого аппарата.

Конструкторы ТКС предполагали, что он будет выполнять все функции в автоматическом режиме вне зависимости от наличия экипажа на борту. Из-за разнонаправленности этих функций была поставлена задача разделения системы управления корабля на две автономные части: для функционально-грузового блока (ФГБ) и для возвращаемого аппарата (ВА), которые, по сути, стали отдельными «изделиями», проектируемым параллельно друг другу и получившими обозначения соответственно 11Ф77 и 11Ф74.

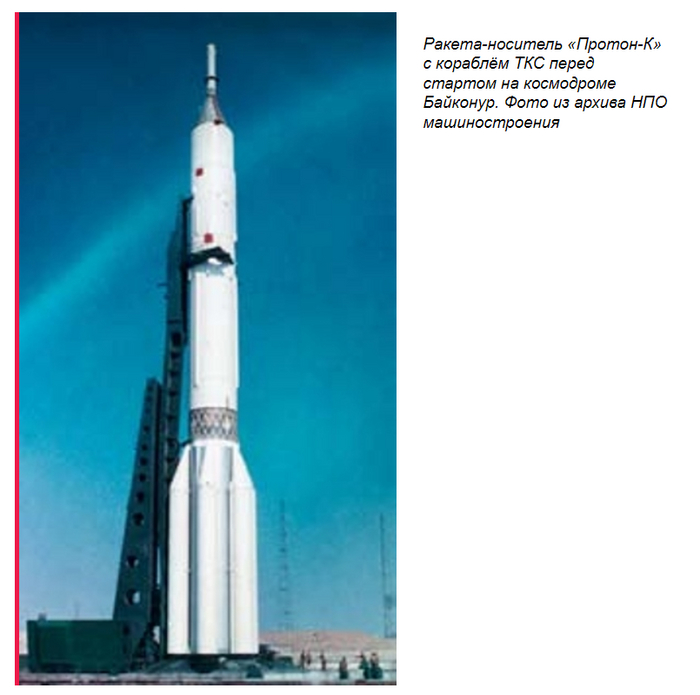

В стартовой конфигурации ТКС, установленный на ракете «Протон-К», выделялся наличием длинного двигателя системы аварийного спасения (САС); под ним располагался возвращаемый аппарат, ещё ниже — функционально-грузовой блок. Габариты корабля: длина в стартовом положении — 17,51 м, на орбите — 13,3 м; объём внутренних отсеков — 49,88 м³; масса при запуске — 21,62 т, на орбите — 17,57 т. Численность экипажа — не более трёх человек.

Если сравнивать ТКС с кораблём «Союз», то налицо качественный скачок в возможностях. Масса полезного груза ТКС, включая возвращаемый аппарат, достигала 12,6 т; масса грузов, доставляемых на станцию, — 5,2 т. При этом ТКС располагал достаточным запасом топлива для многократного выполнения всех космических операций, включая стыковку и коррекцию орбиты «Алмаза».

Основной частью функционально-грузового блока был цилиндрический отсек диаметром 2,9 м; сзади он расширялся двумя коническими проставками до максимального диаметра 4,1 м. В хвостовой части ТКС располагался активный стыковочный агрегат. Специально для нового корабля впервые в мире был создан узел с «гибкой штангой» — с шарниром в корневой части, которая позволяла осуществлять стыковку с большой угловой ошибкой и предотвращала расхождение объектов при ударе. Топливо (3,82 т азотного тетраоксида и несимметричного диметилгидразина) размещалось в восьми цилиндрических баках на внешней поверхности; здесь же были установлены основные агрегаты двигательной установки, двигатели ориентации и стабилизации, антенны и датчики, радиаторы системы терморегулирования и панели солнечных батарей.

Система управления кораблём включала цифровой контур, что по тем временам считалось смелым решением. Впрочем, конструкторы не рискнули сразу переходить на «цифру», оставив аналоговые приборы, поэтому система получилась «цифро-аналоговой» с различными режимами работы по ответственным операциям (например, по спасению экипажа). Для выполнения поиска станции и сближения с ней корабль оснащался системой «Игла-1Р».

Полёт космонавтов на ТКС должен был выглядеть следующим образом. Старт осуществляется ракетой-носителем «Протон-К» с космодрома Байконур; при этом экипаж находится внутри возвращаемого аппарата, который в случае нештатной ситуации будет уведён от ракеты системой аварийного спасения. После выхода на орбиту экипаж открывает люк в днище ВА и переходит внутрь функционально-грузового блока. По сторонам «зоны малого диаметра» ФГБ размещены укладки с грузами для работы на станции; в «зоне большого диаметра» — спускаемые капсулы носителей информации. Чтобы облегчить деятельность внутри ФГБ, по всей длине внутреннего отсека установлены направляющие, по которым космонавты с помощью захватов-транспортёров должны передавать укладки на станцию.

При сближении с «Алмазом» экипаж в скафандрах «Сокол-Т» располагается в креслах на посту управления в хвостовой части ФГБ, рядом со стыковочным узлом, и наблюдает процесс через иллюминаторы — проектанты обошлись без сложного набора перископов и телекамер, установленных на «Союзе». После стыковки экипаж выравнивает давление между жилыми объёмами, открывает люк и переходит в станцию.

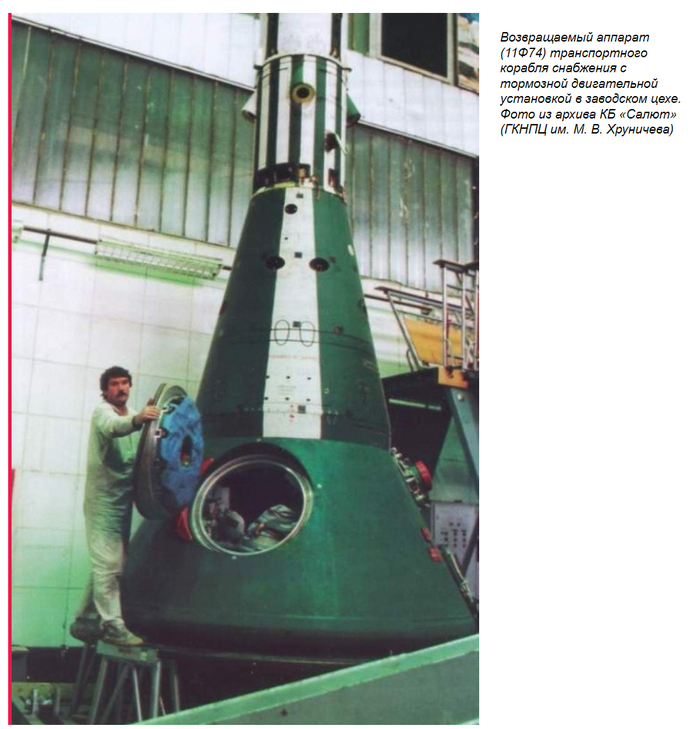

Завершив экспедицию, космонавты могли покинуть «Алмаз» в возвращаемом аппарате, который представлял собой особый космический корабль. Он создавался с учётом задела по собственным лунным пилотируемым кораблям, которые проектировали в ОКБ-52 на основе научно-технической информации о кораблях «Джемини» (Gemini) и «Аполлон» (Apollo). По этой причине внешне ВА напоминает капсулу «Джемини», хотя по размерам сопоставим с командным модулем «Аполлона».

Основной отсек возвращаемого аппарата с кабиной экипажа имел форму усечённого конуса с полусферическим днищем в широком основании. На днище был закреплён навесной отсек системы жизнеобеспечения, а в верхней части кабины устанавливался носовой отсек с реактивной системой управления спуском и парашютами. Он, в свою очередь, оканчивался твердотопливной тормозной двигательной установкой, обеспечивающей сход с орбиты.

Ориентация ВА на орбите и при спуске поддерживалась реактивной системой управления, которая отделялась перед введением парашютов. Космонавты располагались в креслах внутри герметичной кабины, перед пультами системы отображения информации. При этом кресла «Казбек» устанавливались не веером, как в «Союзе», а параллельно. Центральное кресло откидывалось, давая экипажу доступ к переходному люку. Амортизатор, взводимый специальным пиропатроном перед посадкой, поднимал головную часть кресла на высоту примерно 25 см от первоначального положения, а при посадке гасил энергию удара. Испытания показали, что предложенная схема позволяет значительно уменьшить уровень ударных перегрузок. Доступ экипажа в корабль на старте, а также его выход после посадки на Землю осуществлялся через люк на боковой поверхности аппарата; на экстренный случай был предусмотрен запасной люк в верхней части.

Подходы к проектированию теплозащиты ВА ТКС принципиально отличались от тех, что применялись в спускаемых аппаратах космических кораблей того времени. Конструкторы выбрали вариант, позволяющий многократно использовать ВА: теплозащита состояла из слоёв кремнеземной ткани, пропитанных фенолформальдегидной смолой. При спуске в атмосфере под действием тепловых нагрузок смола испаряется, а продукты её пиролиза образовывают аблирующий слой («газовую подушку»), защищающую экран от обгорания и деформации.

Интересно, что ВА позволял совершить не одну, а две попытки «захода на посадку». Управление дальностью спуска осуществлялось путём изменения положения аппарата в набегающем воздушном потоке с помощью реактивных двигателей, причём перегрузки не должны были превышать 3 g. На последнем этапе полёта при высоте 10 км отделялся носовой отсек и последовательно вводились в действие вытяжной, тормозной и основной трёхкупольный парашюты, выдвигались антенны, включались системы радиопеленга и светового маяка. Перед приземлением по сигналу высотомера «Кактус» запускался твердотопливный двигатель мягкой посадки, смонтированный в верхней части кабины экипажа — его сопла были направлены вдоль образующей конуса. Была возможна и посадка на воду — аппарат сохранял устойчивое положение лобовым экраном вниз.

Испытания на орбите

На заводе им. М.В. Хруничева заложили шестнадцать возвращаемых аппаратов и шесть функционально-грузовых блоков. Кроме того, были изготовлены «специальные изделия» для проведения многочисленных испытаний, а также тренажёры ТДК-Ф74 (ВА) и ТДК-Ф77 (ФГБ) для отработки действий экипажей.

В 1975 году начались лётно-конструкторские испытания. Челомей торопился с отработкой, прежде всего, возвращаемого аппарата, справедливо считая его наиболее ответственным элементом всего комплекса. На 51-й площадке космодрома Байконур прошло пять испытаний системы аварийного спасения. Специалисты монтировали имитатор верхней части функционально-грузового блока, на котором устанавливался возвращаемый аппарат, снабжённый штатными узлами разделения, пирозамками, пироножами и пружинными толкателями. Все они срабатывали после выдачи команды «Авария», а затем одновременно производился запуск двух двигательных установок — основной и аварийной. В этих экспериментах трижды использовался возвращаемый аппарат, проходивший в документах под обозначением «изделие 005», и дважды — «изделие 007». Последнее отличалось комплектацией: в частности, наличием штатного люка, позволившего провести замеры акустических нагрузок в отсеке экипажа. Все пуски были признаны успешными.

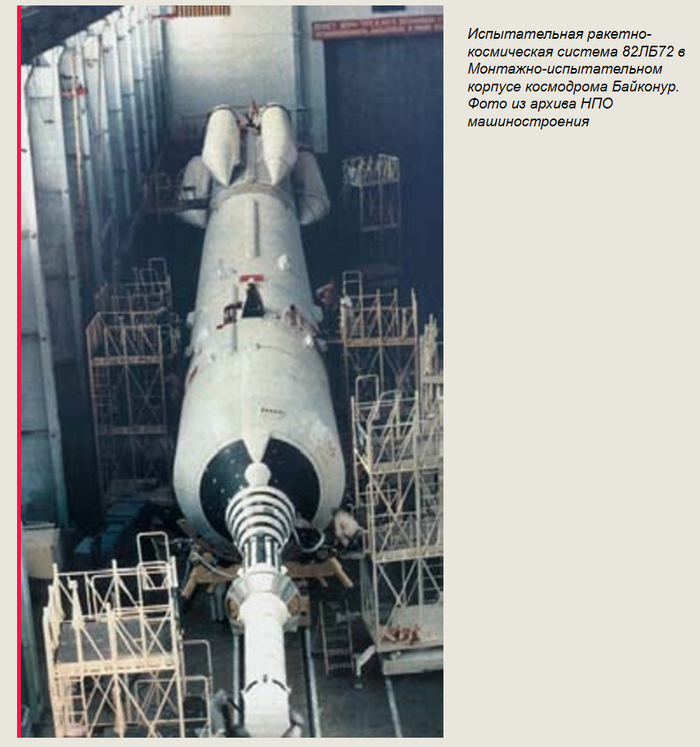

В 1974 году начались работы по системе 82ЛБ72 — специальному аппарату, который по своим обводам и центровке полностью соответствовал кораблю под обтекателем (странное обозначение расшифровывалось следующим образом: на 82-м носителе, то есть «Протоне», установлен лётный блок, имитирующий 72-е изделие, то есть ТКС). Он представлял собой состоящий из двух частей корпус 82ЛВИ (лётно-весовое изделие для 82-го носителя), в верхней части и внутри которого располагались штатные проставки со средствами разделения. На последние крепились два возвращаемых аппарата. В корпусе под верхним ВА были предусмотрены «карманы» для заполнения балластом — песком и чугунной дробью.

Согласно программе испытаний, после выхода на орбиту системе 82ЛБ72 шла команда, по которой корпус 82ЛВИ «рвался» поперёк. Ещё через две секунды поступал сигнал на отделение возвращаемых аппаратов. Гироскопы аппаратов «запоминали» их положение на орбите и строили ориентацию на торможение. За пятнадцать минут до спуска включались тормозные двигатели, производился сброс навесных агрегатов, вход в атмосферу, управляемое снижение и парашютная посадка.

Первый запуск, получивший обозначение ЛВИ-1 (лётно-весовое изделие №1), состоялся 15 декабря 1976 года. После выхода на орбиту и разделения два возвращаемых аппарата (верхний — №009А и нижний — №009) получили официальные названия «Космос-881» и «Космос-882». Выполнив одновитковый полёт, они совершили баллистический спуск в атмосфере с перегрузкой около 8 g и мягкую посадку.

Система 82ЛБ72, подготовленная для пуска ЛВИ-2, была укомплектована теми же возвращаемыми аппаратами и отправилась в космос 5 августа 1977 года. На 49-й секунде после старта отказало управление ракеты, и резко упало давление в баках первой ступени. Сработала система аварийного спасения. «Верхний» аппарат (№009А/П — буква «П» здесь означает «повтор») совершил мягкую посадку, а «нижний» (№009/П) погиб вместе с носителем.

Участники испытаний во главе с лётчиком-космонавтом Германом Степановичем Титовым стали свидетелями аварии. Интересно, что в тот день Титову как председателю Госкомиссии разрешили показать запуск малолетним дочерям. При появлении огромного ядовитого облака на месте падения ракеты знаменитый космонавт всерьёз испугался за жизнь своих близких.

30 марта 1978 года состоялся старт ЛВИ-3. Выведение прошло нормально. Возвращаемые аппараты №009А/П2 («Космос-997») и №009П/2 («Космос-998») совершили одновитковый полёт, управляемый спуск в атмосфере с перегрузкой около 5 g и мягкую посадку. Таким образом, была продемонстрирована возможность многократного применения теплозащиты и выполнено первое в мире трёхкратное использование космического аппарата (ВА №009А). Увы, из-за секретности, окружавшей проект, не могло идти и речи о том, чтобы объявить миру о новом историческом достижении.

Пуск ЛВИ-4 состоялся 23 мая 1979 года. В соответствии с программой испытаний после разделения «нижний» возвращаемый аппарат (№102) совершил одновитковый полёт («Космос-1100»), а «верхний» (№102А) — двухвитковый полёт («Космос-1101»), соответствующий пилотируемому спуску корабля ТКС. Аппараты оборудовали штатными системами, в том числе навесными отсеками и пультами космонавтов. К сожалению, последние спровоцировали аварию — после сброса навесных отсеков атмосферная плазма замкнула контакты разъёмов через цепь пультов и обесточила возвращаемые аппараты. Поэтому дальнейший спуск проходил при отключённых системах: носовой отсек не сбросился, парашюты не раскрылись, аппараты упали в нерасчётных районах и разрушились. Не сработали даже системы автоматического подрыва — тротил заряда-ликвидатора спокойно выгорел уже после падения.

Несмотря на то, что из четырех полётов 82ЛБ72 успешными оказались лишь два, заказчики остались довольны: с орбиты было спущено четыре возвращаемых аппарата, в реальных условиях прошла испытания система аварийного спасения, отработаны оба режима спуска (баллистический и управляемый). Пришло время испытывать сам корабль.

Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР №476-13 «О продолжении работы по “Алмазу” и ТКС» от 19 января 1976 года, лётно-конструкторские испытания корабля в беспилотном варианте (два запуска) должны были начаться в 1976 году, в пилотируемом (пять запусков) — в 1978 году, с тем, чтобы принять комплекс «Алмаз» в эксплуатацию до конца 1980 года. Как водится, реальность внесла в планы свои коррективы.

Первый ТКС (ФГБ — «изделие 16101», ВА — «изделие 009А/2») был запущен 17 июля 1977 года под названием «Космос-929». Планировался автономный полёт с целью проверки динамических характеристик корабля. Баки двигательной установки были полностью заполнены, а часть полезного груза заместил балласт. После выхода на орбиту корабль многократно маневрировал. Суммарное приращение скорости превысило 300 м/с. Зарубежные аналитики предположили, что «русские испытывают прототип межорбитального буксира».

Через тридцать суток, 17 августа, возвращаемый аппарат отделился от ТКС, выполнил управляемое снижение и мягкую посадку. 19 августа функционально-грузовой блок поднялся на более высокую орбиту, проработал там четыре месяца, а 20 декабря сделал ещё один крупный манёвр, поднявшись до высоты 450 км. 3 февраля 1978 года по команде с Земли он вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился.

В то время Филиал №1 ЦКБМ обрёл самостоятельность, превратившись в Конструкторское бюро (КБ) «Салют». Дмитрий Алексеевич Полухин, ставший начальником и главным конструктором предприятия, разработал собственную программу использования ТКС в кооперации с Научно-производственным объединением (НПО) «Энергия», которое возглавлял Валентин Петрович Глушко, и тот пошёл навстречу. Изначально для отработки процесса стыковки с «Алмазом» было предложено использовать в качестве «мишени» опустевшую ступень ракеты «Протон-К», которая выводила ТКС на орбиту, но тут появился замысел состыковать новый корабль с орбитальной станцией «Салют-6». Идея нашла сторонников, ведь на станции и ТКС стояли аналогичные системы поиска и сближения «Игла», а отличались лишь стыковочные узлы. При обсуждении решили предусмотреть стыковку без создания внутреннего перехода и подобрать такой режим работы ТКС, чтобы использовать топливо и управление корабля в совместном полёте со станцией без непосредственного соединения их систем.

25 апреля 1981 года стартовал ТКС-2 (ФГБ — «изделие 16301», ВА — «изделие 103/3»), получивший официальное название «Космос-1267». 24 мая, после месяца автономного полёта, от корабля отделился и совершил мягкую посадку возвращаемый аппарат. Функционально-грузовой блок продолжал полёт, а 19 июня пристыковался к станции «Салют-6», которая с 26 мая работала в беспилотном режиме. Объекты были стянуты стыковочной штангой ТКС-2 без механического захвата. Совместный полёт продолжался больше года, с помощью своих двигателей блок трижды поднимал высоту станции, а 29 июля 1982 года он же осуществил управляемое сведение «Салюта» с орбиты.

Пилотируемый вариант

Следующий запуск ТКС должен был стать пилотируемым. Готовность космонавтов, проходивших обучение по программе эксплуатации «Алмаза» с ТКС, была очень высокой. Например, с 20 по 28 ноября 1979 года экипаж, состоявший из Геннадия Васильевича Сарафанова, Валерия Александровича Романова и Владимира Евгеньевича Преображенского, принял участие в Межведомственных комплексных испытаниях по реализации восьмисуточной полётной программы на аналоге корабля (ВА №004 с пристыкованным к нему макетом ФГБ М11Ф77). Они проводились в Научно-исследовательском институте №30 (НИИ-30) в посёлке Чкаловский в рамках подготовки к первому пилотируемому полёту ТКС.

С июня по август 1981 года на 81-й площадке космодрома Байконур отрабатывались операции по посадке и эвакуации космонавтов из возвращаемого аппарата при помощи специального рукава. С февраля 1982 года в несколько этапов были проведены морские испытания ВА №003А и №003Б на Чёрном море в районе Феодосии с использованием специального судна «Севан», в которых участвовали будущие космонавты. Среди испытаний были такие как работа экипажа на плаву в течение трёх суток при волнении моря в 3 балла, а также эвакуация ВА вертолётом «Ми-8».

Впрочем, пилотируемый полёт ТКС так и не состоялся. Сергей Владимирович Челомей, который в то время был инженером ЦКБМ и одним из кандидатов на полёт, вспоминал:

До сих пор нет ясности, почему руководство ракетно-космической отрасли отказалось дать разрешение на полёт ТКС в пилотируемом варианте. Есть версия, что поскольку двигатели «Протона-К» работали на токсичных компонентах топлива, то возникли опасения, будто бы при аварии на старте эвакуация космонавтов окажется затруднена.

Тогда специалисты предложили использовать ТКС для доставки грузов на орбитальную станцию «Салют-7», которая была успешно запущена 19 апреля 1982 года. На стыковочном шпангоуте станции было смонтировано специальное приспособление — периферийная пассивная проставка (ППП). В свою очередь, ТКС нёс на стыковочном агрегате периферийную активную проставку (ПАП). Новые приспособления позволили обойти проблему «несовместимости» агрегатов разных «фирм», а также обеспечивали герметичность при переходе космонавтов из одного комического аппарата в другой.

2 марта 1983 года стартовал ТКС-3 (ФГБ — «изделие 16401», ВА — «изделие 103/4»), получивший официальное название «Космос-1443». За счёт снятия системы аварийного спасения, которая при беспилотном полёте обычно не нужна, массу полезного груза удалось поднять до 2700 кг, не считая 3800 кг топлива. 10 марта ТКС-3 пристыковался к «Салюту-7», доставив контейнеры с пищей, ёмкости с водой, сменные блоки и агрегаты систем станции, фотоматериалы и прочее (свыше шестисот наименований).

В июне к станции прилетел корабль «Союз Т-9», на борту которого находились Владимир Афанасьевич Ляхов и Александр Павлович Александров. Стыковка состоялась 28 июня, а ещё через два дня космонавты открыли люки и впервые перешли на ТКС. Там их встретил шутливый плакат: «Добро пожаловать! Таскать вам — не перетаскать!» Освободив внутренний объём корабля от грузов, космонавты уложили в ФГБ отработавшее оборудование, а в ВА — материалы, предназначенные для возвращения на Землю.

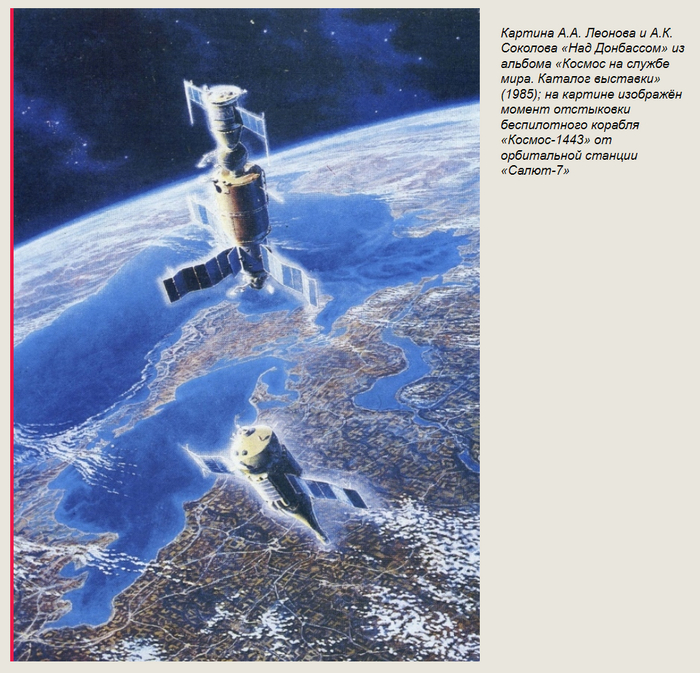

Совместный полёт ТКС-3 и «Салюта-7» продолжался 159 суток — до 14 августа 1983 года, потом корабль отстыковался. 23 августа от него отделился и успешно приземлился возвращаемый аппарат. Функционально-грузовой блок находился по орбите ещё двадцать шесть дней и был затоплен в Тихом океане 19 сентября.

«Самоходный» модуль

Корабль ТКС-4 (ФГБ — «изделие 16501», ВА — «изделие 103/8») изготавливался как «дублёр» ТКС-3. 26 августа 1982 года, когда функционально-грузовой блок корабля находился на электроиспытаниях, министр общего машиностроения Сергей Александрович Афанасьев подписал приказ №308, которым поддержал инициативу бюро «Салют» по переделке корабля в военно-прикладной модуль ТКС-М.

Проект предполагал создание так называемого «самоходного» модуля, который снабжён собственной двигательной установкой для полёта и стыковки. При этом возвращаемый аппарат надо было переделать в целевой модуль 74П. С ним, однако, возникли сложности — изготовление оборудования затянулось, график оказался сорван, и 74П попал на Байконур только в июле 1985 года. В начале сентября экипажи, готовившиеся к полёту на орбитальную станцию, провели на Байконуре «обживание» модуля, познакомившись с расположением аппаратуры и грузов.

ТКС-М был запущен на орбиту 27 сентября 1985 года под названием «Космос-1686», а 2 октября пристыковался к переходному отсеку «Салюта-7». Там его дожидались лётчики-космонавты Владимир Владимирович Васютин, Александр Александрович Волков и Виктор Петрович Савиных.

Через три дня после стыковки экипаж станции открыл проход в модуль. Виктор Савиных записал в дневнике:

«Самоходный» модуль доставил на станцию 4300 кг расходных материалов и спецоборудование более восьмидесяти наименований: агрегаты систем жизнеобеспечения и ассенизационного устройства; контейнеры с пищей, водой и одеждой; буферную батарею и кабели; бортовую документацию и научную аппаратуру, включая раздвижную ферму «Маяк». Кроме того, в баках ТКС-М находилось 1550 кг топлива для поддержания высоты орбиты «Салюта-7», его ориентации и стабилизации.

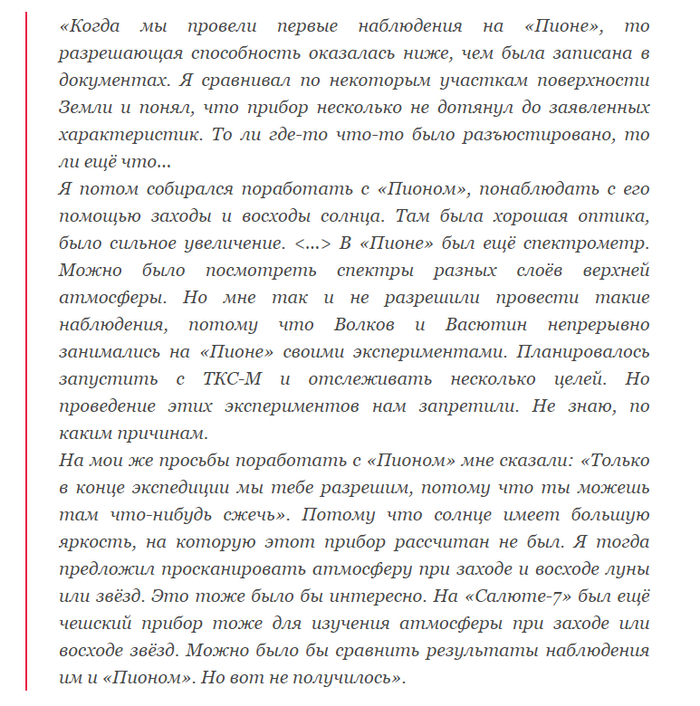

Научное оборудование массой 1255 кг предназначалось для проведения двухсот уникальных экспериментов. К примеру, военно-прикладной оптический комплекс «Пион-К» с лазерно-электронным телескопом высокого разрешения был создан для наблюдения за военными объектами «потенциального противника» на Земле (эксперимент «Поверхность»), на поверхности океана («Зебра») и в атмосфере («Оболочка»). В интересах программы создания противоракетной обороны планировалось провести испытания под кодовым названием «Октант»: от модуля 74П по команде должны были отделиться специальные мишени (уголковые отражатели), движение которых отслеживалось бы «Пионом-К».

Для исследований спектральных характеристик излучения фона Земли в инфракрасном диапазоне в модуле находился массрадиоспектрометр Фурье (МРСФ-ИК). Для проведения «гражданских» экспериментов на ТКС-М стояла научная аппаратура шести наименований: радиометр «Озон» должен был изучать солнечную радиацию и концентрацию озона на высотах от 15 до 70 км; спектрометр «Фаза» служил для наблюдения за серебристыми облаками; аппаратура «Севан» измеряла ядерный состав космического излучения и лёгких частиц высоких энергий; установка «Канопус» предназначалась для исследований параметров космического пространства и их стандартизации; прибор «Нега» регистрировал нейтроны и гамма-кванты; аппаратура ИТС 7 позволяла наблюдать звёзды и Солнце в инфракрасном диапазоне.

Разумеется, космонавты работали, прежде всего, по военно-прикладной программе. Виктор Савиных вспоминал:

Из-за болезни командира экспедиции Владимира Васютина поработать на ТКС-М довелось недолго, и программа экспериментов не была завершена. 21 ноября 1985 года экипаж досрочно вернулся на Землю.

Учитывая, что состояние бортовых систем «самоходного» модуля оставалось отличным, руководство полётом «Салюта-7» приняло решение не отстыковывать ТКС-М от станции, а дождаться прибытия следующей экспедиции. Такая экспедиция состоялась, причём в уникальном режиме: впервые в истории корабль с экипажем прилетел не с космодрома, а с нового орбитального комплекса «Мир». 6 мая 1986 года «Союз Т-15», на борту которого находились космонавты Леонид Денисович Кизим и Владимир Алексеевич Соловьёв, пристыковался к «Салюту-7». Они-то и довели до конца некоторые из экспериментов, которые планировались для ТКС-М.

Завершив работы, космонавты законсервировали «Салют-7» и ТКС-М, после чего выполнили обратный перелёт на «Мир».

Встал вопрос о дальнейшей судьбе станции и модуля. Сначала предлагалось затопить «Салют-7», однако позже решили поднять комплекс на орбиту хранения со сроком баллистического существования 8-10 лет. Возникла даже фантастическая идея когда-нибудь вернуть станцию на Землю, чтобы изучить влияние космических факторов на её конструкцию. 22 августа 1986 года с помощью двигательной установки ТКС-М орбиту связки подняли до 450 км.

К сожалению, реализовать идею не удалось: в декабре 1989 года отказ системы электропитания ТКС-М нарушил работу его агрегатов. В 1990 году из-за роста солнечной активности земная атмосфера «разбухла», и орбита станции начала снижаться значительно быстрее, чем предполагалось. 7 февраля 1991 года связка развалилась. Несгоревшие обломки упали в малонаселённых районах на границе Чили и Аргентины.

Эксперименты с «Пионом-К», начатые на ТКС-М, планировалось продолжить на специализированном военно-прикладном модуле 77КСО («Спектр») комплекса «Мир». Там должна была стоять оптическая система «Октава» для исследования системы «поверхность-атмосфера», в состав которой входили установки «Лира», «Пион-К» и «Бутон». Чтобы откалибровать аппаратуру, со «Спектра» собирались отстреливать специальные мишени. Из-за сокращения финансирования до лётных испытаний «Октавы» дело не дошло; зато спектрометр «Фаза», продемонстрировавший хорошие результаты на «самоходном» модуле, был всё-таки установлен и на борту «Спектра».

Два готовых функционально-грузовых блока ТКС были использованы в других космических программах. «Изделие 16601» переоборудовали в функционально-служебный блок 77КЭ для доставки модуля «Квант» на орбитальный комплекс «Мир». Сборка, получившая название 77КС, стартовала 31 марта 1987 года. «Изделие 16201» превратили в функционально-служебный блок аппарата «Скиф-ДМ» («Полюс»), запущенного при первом старте новейшей ракеты-носителя «Энергия» 15 мая 1987 года.

Несмотря на положительные итоги лётно-конструкторских испытаний, продемонстрировавших высокую надёжность корабля, программа ТКС была закрыта, как и всё «алмазное» направление в советской космонавтике — предпочтение отдали комплексу «Энергия-Буран». Тем не менее, разработка корабля снабжения стала хорошей школой проектирования передовой техники: благодаря полученному опыту удалось достичь быстрых результатов при создании целевых модулей комплекса «Мир» и Международной космической станции.

В декабре 1993 года на аукционе дома Сотбис были представлены два необычных лота: возвращаемый аппарат «Космоса-1443» и капсула спуска информации станции «Алмаз». Оба были приобретены и позднее выставлены на всеобщее обозрение в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики (Вашингтон). На этом тихо и незаметно завершилась самая амбициозная разведывательная программа в истории Советского Союза.