Александр Дейнека / Экскурсия по выставке в Третьяковской галерее

Александр Дейнека. Гимн жизни Выставка открыта по 26 октября 2025 года.

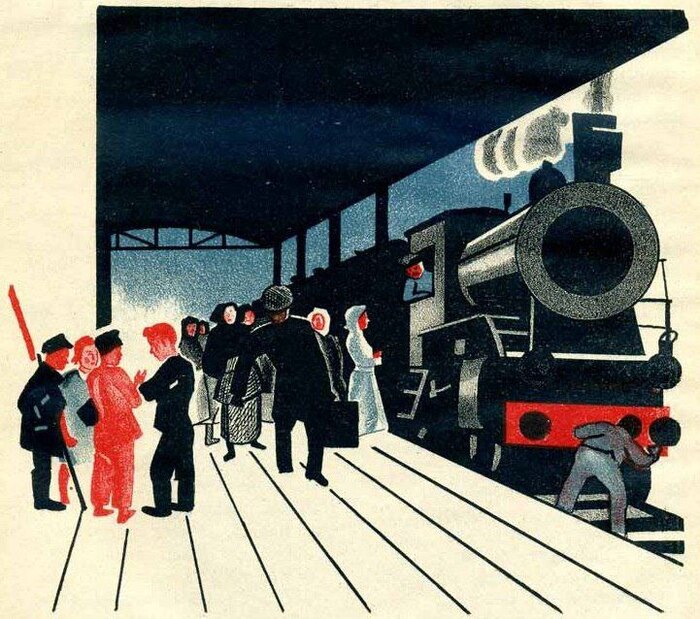

Мы редко гуляем по выставке без куратора, но сегодня — исключение! 🎨 Если вы ещё не были на выставке «Александр Дейнека. Гимн жизни», посмотрите наш ролик перед визитом. В Третьяковской галерее сейчас представлено собрание Курской картинной галереи — самое полное наследие Дейнеки, многие работы вы увидите впервые: ранние картины, эскизы иллюстраций, журнальную графику, зарисовки и дизайнерские проекты. Это возможность лично увидеть самую полную и разнообразную ретроспективу творчества Александра Дейнеки!

0:00 — Кто такой Александр Дейнека?

01:40 — Детство, Курск и первые впечатления, превратившиеся в искусство.

02:48 — Глазами ребёнка: «Девочка у окна» Как художник впервые показывает мир через взгляд ребёнка и создаёт образ чистого созерцания и тепла.

05:03 — От ученических поисков к собственному стилю Путь из харьковского училища во Вхутемас, кубизм на «курских ухабах» и становление пластического языка Дейнеки.

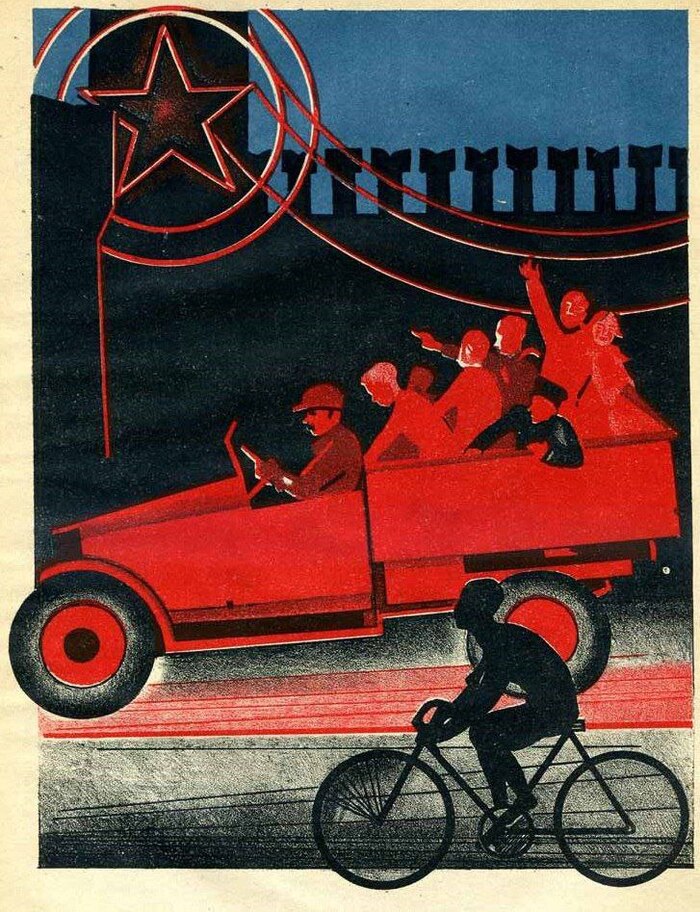

06:59 — Иллюстрации, сатира и «тётя» старого мира Журналы, карикатуры, социальные типы. Как художник с помощью рисунка создавал портрет эпохи и её контрастов.

09:14 — Авиация как символ свободы и прогресса. Спасение экипажа ледокола «Челюскин» и появление картины «Будущие лётчики».

12:45 — Сквозь облака и ледяные тучи Книга Георгия Байдукова «Через полюс в Америку»: как Дейнека превращает самолёты и стихию Арктики в романтический эпос.

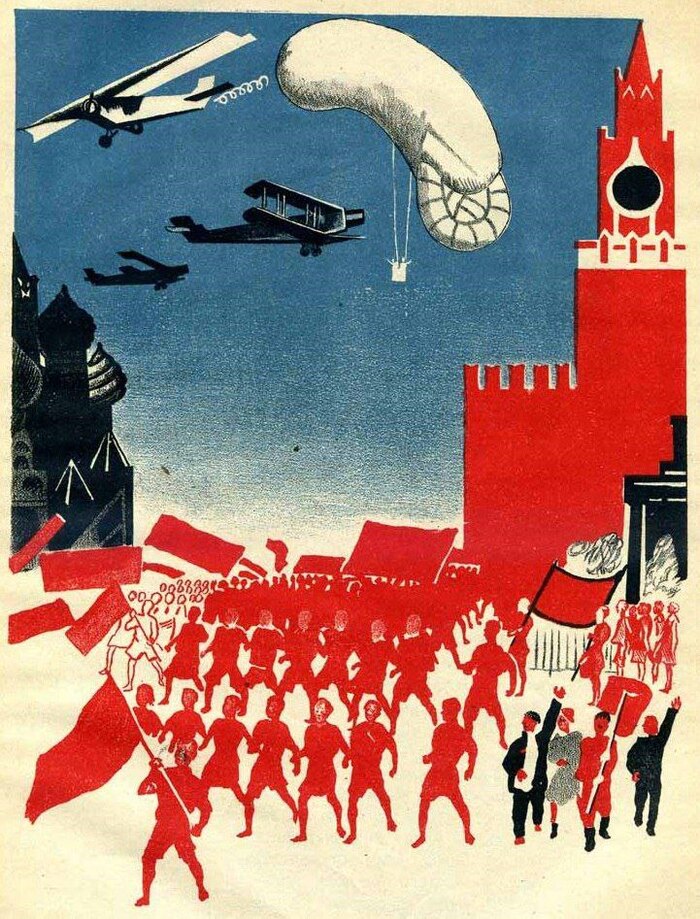

15:22 — «В облаках»: книга без слов, где всё говорит движение Небо, планеры, парашюты, вид сверху — как художник открывает мир без опоры, где человек и воздух едины.

18:35 — Спорт как идеал нового человека Почему спорт вдохновлял художника так же, как небо?

20:19 — «Футболист»: как одно движение и контур церкви создают символ старого и нового мира.

21:53 — Мозаики, плафоны и танец парашютов От Театра Красной Армии до метро «Маяковская».

24:27 — ЦПКиО им. Горького и павильон «Дальний Восток» на ВДНХ. Фрески для нового парка, утраченный эскиз росписи о подвиге Бурятских лыжниц и флорентийская мозаика.

29:10 — «Эстафета» — хроника Москвы 1947 года.

31:27 — «Жизнь, искусство, время». Величие простых людей глазами художника.

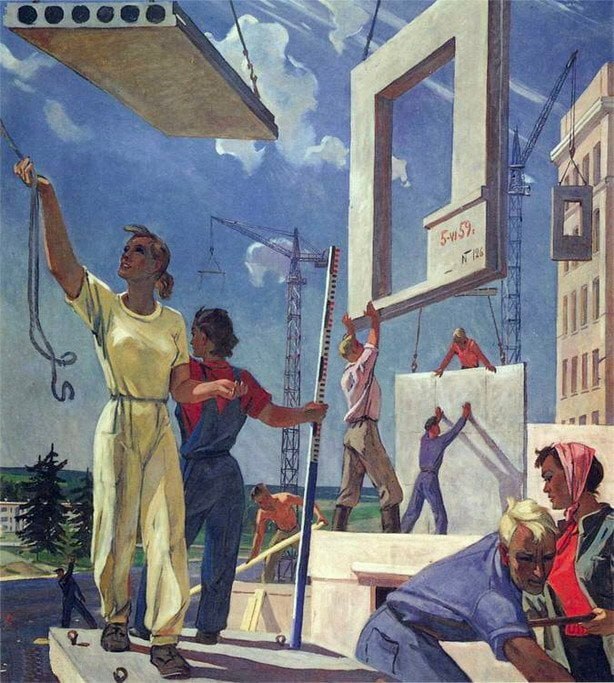

34:41 — «Люди страны Советов» Художник создаёт образы советских женщин, сильных и прекрасных в своём труде.

36:39 — Молодёжь 60-х: между идеалом и твистом Как художник увидел новую эпоху — с безудержным танцем и свободой движений.

Закадровый текст: Анна Сказко