Крис Райт. «Повелители тишины»

«- Раз, два. Три.

Он продвигается вперед. Его когтистая перчатка осторожно разгребает завалы. Свет мерцает – сернисто-желтый, прерывистый, как пульс умирающего.

- Четыре, пять.

Ему не хочется считать. Его губы движутся непроизвольно, словно следуя давно заученному маршруту, снимая нервное напряжение. У чисел есть власть, как известно любому проницательному человеку, - но все же он не хочет ей подчиняться.

- Шесть.

Он наконец вырывается из-под груды металла, из-под горы железа и мертвой плоти. Сабатонами, раздвоенными, как копыта дьявола, он находит опору и отталкивается. Он вытаскивает себя из-под руин, с сипением втягивая воздух сквозь проржавевшую решетку вокса.

- Семь.»

Крис Райт. «Повелители тишины»

Начиная издалека, напишу, что данный писатель мне вполне импонирует, добрался до некоторых его книг и пока что ни одна из них меня не разочаровала, в рамках сеттинга, разумеется.

Давно посматривал на это произведение, ну знаете, рассказ о разных эпохах мира Warhammer, застарелые обиды, скрытые от глаз интриги внутри космодесанта, Гвардия Смерти, наконец. Книга вполне себе на любителя из-за обилия не вполне общепринятых аллегорий, биологизмов и разного рода неприглядных описаний. Но она однозначно хороша образами, персонажами и раскрытием истории этой вселенной.

Повествование начинается со счета, как завещал нам повелитель неизменности и перерождения. Один из главных персонажей – Воркс, командующий варбандой преображенных пост-людей, начинает собирать историю, словно из осколков, прилаживая их разными гранями друг к другу. К слову, главный герой в этой книге – понятие немного размытое. Действие распределено между примерно десятком персонажей разного рода деятельности. Место нашлось не только сторонникам сил Хаоса, имперским служащим, но и лояльным космодесантникам. Некоторые герои эпизодические, но не полностью шаблонны, что вносит свою толику интереса в повествование.

Итак, Воркс. Один из древнейших астартес, которые до сих пор существуют в галактике, великий воин, опустошитель миров, нумеролог, философ, вежливый и учтивый собеседник, создатель бессмысленного трактата о бессчетных жертвах своей боевой косы, существо, которое некогда было человеком, но уже почти забыло, каково это. Значительная часть повествования будет раскрываться от его лица и в этом автор развернулся на полную. Размышления о перипетиях судьбы, предназначениях, круговоротах жизни и смерти, попытки удержать разносторонних личностей под своим командованием и не проглядеть нож в спину, многочисленные путешествия в чистые миры смертных и проклятые филиалы потусторонних повелителей, все сплетается по мере повествования в единую нить, которая поведет его к исполнению наказа одного из нескольких великих знатоков смерти. Но чьего именно – уже совсем другая история.

В книге рассказ перемещается по разным временным промежуткам, в основном касаясь сорок второго тысячелетия. Большая часть действия – это период войны за Кадию в ходе нового Черного Крестового похода.

Книга сочная, но знаете, здесь вполне можно провести аналогию, что это сочность явно не свежеиспеченного хлеба или разогретого куска мяса. Строго наоборот – многочисленные тлетворно-полуорганические существа и немертвные твари, скрепленные странной энергией магической энтропии, истекающие гноем и гнилью будут представлены во всем своем смрадно-отвратительном великолепии. Поскольку значительная часть книги посвящена чумному повелителю, то здесь более чем предостаточно богатейших описаний нечистот всех видов, упадка и безнадеги, смерти и отчаяния, столь охотно распространяемому самыми преданными слугами Нургла.

Эта книга раскрывает огромное число моментов, связанных с миром вархаммера. Создается впечатление, что в относительно небольшой объем автор ухитрился поместить почти все. Много времени уделяется описанию взаимоотношений внутри варбанды Повелителей тишины; отлично раскрыты различные технологии далекой галактики, базирующиеся как на смеси магии и техники, так и подчиненные воле механизмов из полузабытого времени; широкими мазками раскрывается история объединения сил Хаоса перед новым вторжением в Империум; рассказывается о непростых буднях работников, занятых повседневным тяжким трудом на некоторых ключевых мирах в галактике; обрисовывается космодесантский орден, который веками стоял на страже Ока Ужаса, за что и навлек на себя внимание в период вторжения. И это лишь малая толика того, что в книге затрагивается. Здесь достаточно около-философских рассуждений о сущности упадка, масштабных полотен сражений на разных мирах, воздушных боев в атмосферах промышленного мира и космических столкновений, равным которым не было видно в этой галактике почти десять тысяч лет.

Главным недостатком произведения можно назвать то, что она не подойдет неподготовленному читателю, который банально увязнет в многочисленных аллюзиях, иносказаниях и тоннах полунамеков, которые легко раскусываются теми, кто знаком с предыдущими книгами автора(впрочем, и на иных авторов Крис Райт делает отсылки), свежими кодексами и сторонними произведениями.

Произведение комплексно и многогранно, при этом ухитряясь быть не поверхностной книгой на тему многотысячелетнего противостояния. Тем, кто давно знаком со вселенной и следит за её развитием, стоит обратить внимание на «Повелителей тишины», особенно, если интересен взгляд на происходящее в сорок втором миллениуме со стороны астартес-предателей.

Сюжет: 8\10

Персонажи: 9\10

Стиль: 10\10

Проработка мира: 9\10

Общая оценка: 9\10

Егор любит писать.Укус человека

Чувствуете запах? Да-да, вот этот, со свежей гнильцой, это новый мир, после того, как наступил зомби апокалипсис. Сначала думали, что это корона, а оказалось, что это совсем не корона, (как же лихо автор привязал ситуацию за окном к рассказу). Ну и поделились собственно все прямоходящие на два лагеря: безумных монстров, которых заботят только мозги, и миролюбивых, добродушных, кое-как остающихся в живых людей.

Саша проснулся по будильнику, было шесть часов утра, изо рта воняло так, будто бы он всю ночь жрал тухлятину. Он еле-еле открыл глаза и пошел на крышу. На крыше стоял, кивая носом, другой человек.

- Семен, смена, - сказал Саша. Семен дернулся, и очень стремно взглянул на Сашу сонными глазами, вокруг которых свисали огромные серые мешки.

- Что-то не нравится мне всё это. Мерзко и гадко, вон в ту сторону смотри, - он показал пальцем в сторону дороги и пошел спать.

Саша взял бинокль и посмотрел в сторону дороги, потом дальше по ней – все было тихо, только воняло немного тухлятиной, но это ничего, после зомби апокалипсиса можно и повонять.

Солнце поднималось, заливая травку и деревца ярким спокойствием. Саша даже хотел немного прикимарить на своем посту, так как все было слишком хорошо, но тут, как раз со стороны той самое дороги, повалил туман, и все покрылось непроглядной ватой. Саша кое-как разглядывал дорогу, он вспомнил взгляд Семена и испугался. Саше казалось, что в тумане двигались какие-то тени, но оказалось, что ему не казалось. Тени подобрались слишком близко, Саша забил тревогу и побежал вниз.

Толпа вынырнула из тумана и подошла к зданию.

- Здеесь… - раздавалось рычание и люди стали медленно проходить внутрь.

- Мозги…

- Мозги…

Слышалось со всех сторон.

- Мозги… вышибить им мозги! – говорили люди. Они все были с оружием наперевес и только и делали, что искали, кого бы пристрелить. Они обошли все уголки, но никого не нашли, через пол часа люди пошли дальше, в поиске новых жертв, кому можно было бы вышибить мозги.

- Блин, эти люди, какие-то они агрессивные, - сказал Семен, вылезая из кучи листвы.

- Ага, - ответил Саша и спрыгнул с дерева, - вот мы, превратились в зомби сидим себе, никого не трогаем, - из всех щелей начали вылезать другие зомби и разбредаться по своим местам. Кто за шахматный столик, кто за чтение, кто за вязание, каждый развлекался как мог в своей жизни после смерти.

- Пойду, додежуривать, - сказал Саша и двинул на крышу.

Он вошел в здание, повернул к лестнице и услышал звук спускающегося сливного бочка. Саша выпучил глаза и заорал: «Тревога». Зомби туалетом не пользовались. Из двери выходил самый настоящий, злобный, с рожей полной ярости, живой человек. В руках он держал огромное ружьё.

- Не надо, не стреляй! – крикнул Саша, и начал приближаться к человеку, но человек уже целился в него. Тогда Саша прыгнул вперед и выбил ружье из рук, раздался выстрел.

- Чуть мозги не вышиб, - сказал Саша, лежа на полу.

От толчка человек упал, ружье отлетело в дальний угол, человек снял с пояса топор и начал махать им, пытаясь попасть по Саше, но зомби уврачевался, приговаривая:

- Мужик, слушай, может не надо, а? Хватит меня рубить! Я тебе что? Пень! Перестань, мужик!

Но человек не слушал его, он продолжал кривить рожи и размахивать топором с криком:

- Мозги, вышибить мозги!

Человек помахал так топором немного, и ему надоело. Саша был худой, полуразложившийся (поэтому легкий) и очень юркий, он дергался на полу как червяк и попасть по нему было невозможно. Тогда человек сел на Сашу сверху, замахнулся топором и…

Саша подставил руки.

- Мужик, у меня трупное окоченение, уже третий месяц, так что у тебя ничего не выйдет, отстань!

- Мозги! – заревел человек, - вышибить мозги! - и начал давить топором вниз.

Детина был здоровый и Саша чувствовал, что его окоченевшие руки сгибаются. Человек сидел на нем, с широко открытым ртом, кричал, корчил рожи, из широко раскрытой пасти падала слюна, он очень хотел вышибить кому-то мозги.

Саша увел руки человека в сторону, чтобы тот, под своим весом упал, а Саша бы спокойно убежал. Но человек начал падать не в бок, в ровно вперед. Его огромный открытый рот упал зубами прямо в Сашино плечо. Человек сразу же всё бросил, начал плеваться, выпрыгнул в окно, разбив его на мелкие кусочки и испуганный побежал вдоль дороги.

Саша вышел во дворик, из укрытий снова стали показываться зомби.

- Что с тобой? – спросил Семен.

- Нам надо уходить, человек убежал, он приведет еще людей, тут не безопасно, он меня видел, и еще это… - он убрал руку от плеча, - меня кажется укусил человек. – Все зомби ахнули.

- Что же теперь будет?

- Не знаю… возможно я превращусь в одного из них… в людей… придется устраиваться на работу, брать ипотеку, жениться на страшной жене… если я начну превращаться, Семен, обещай, что пристрелишь меня!

- Я обещаю! – сказал Семен.

Из толпы вышла девушка, у которой не было куска щеки.

- Стрелки херовы! Нужно найти противоядие! Друг, то же мне, как че, так сразу пристрелишь. Мой папа, до всего этого жерьма, работал в одной лаборатории, - она приложила палец к носу и сморкнулась, - так что идейки есть. Не ссы, мы тебя в человека не дадим приварить!

Не только перевал Дятлова...

Недавно прочитал на одном всем известном ресурсе пост под названием "Обречённая" суть поста о крушении самолета в горах в 1942 году...очень тяжелый рассказ. Меня это на столько впечатлило что я начал искать информацию о трагедии на "Памире" и наткнулся на эту историю которую я к сожалению и никогда не слышал... Если баян то сливайте. Чтиво долгое...

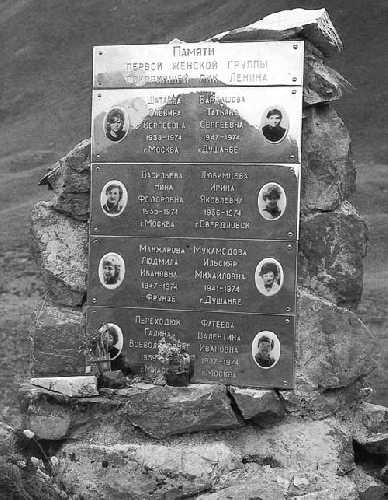

Вот сама история:45 лет отделяют нас от грандиозной трагедии на пике Ленина (7134 м) с женской группой Эльвиры Шатаевой – инициатора восхождения.

Они мечтали пройти траверс массива со спуском обязательно не по пути подъема – впервые в мире на такой высоте большой женской группой.

Благополучно взошли на вершину 5 августа к 17:00, поставили палатки, надеясь продолжить путь на следующий день, но при начавшейся с утра непогоде пережидали, а она ужесточалась

6 августа, проявилось заболевание двоих участниц. При вынужденном и беспорядочном спуске на высоте порядка 7000 м умерли все 8 женщин.

Все закончилось к 21:00 7 августа 1974 года.

На одни и те же вещи мы смотрим по-разному. Кроме того, перед теми, кто пишет и снимает по горячим следам, у пишущего позже есть свое преимущество – его дает время. Оно позволяет подойти к событию иначе, с другими мерками. Мне в данном случае время позволило увидеть событие не только со спортивно-технической, описанной до меня стороны, но и с более широкой – нравственной, человеческой.

В жизни бывает все – в том числе и трагедии. Жизнь усложняется, ситуации складываются невероятные – не только в горах. Складываются на городской улице, в служебном кабинете, поезде, самолете, в собственной квартире. Всюду! Как при этом, терпя поражение, оставаться человеком? Как, побеждая, оставаться человеком? Как, несмотря на скорости, сложности, противоречия и личные катаклизмы, сохранить в себе то, без чего дух человека – пустой звук? Без чего сердце – насос для перекачивания крови?

Государственный тренер Спорткомитета СССР Владимир Шатаев вернулся в Москву в тот момент своей жизни, когда все его дела – служебные, спортивные и личные – находились в лучшей, можно сказать, идеальной форме. Такие периоды в жизни человека бывают редко, и многие люди боятся их, как огня.

Шатаев вернулся в Москву, и почти одновременно с его прилетом в Спорткомитет пришла телеграмма из международного альплагеря «Памир». В телеграмме сообщалось о трагической гибели швейцарской альпинистки Евы Изеншмидт.

Вечером того же дня Шатаев с заместителем председателя Спорткомитета вылетели на Памир, в Ош – откуда Шатаев только что вернулся.

Из дополнительных сообщений они уже знали: швейцарка погибла в результате экстремальных метеоусловий, сложившихся в районе пика Ленина. Недавно Джон Уллин из США, теперь – она. Лето землетрясений и небывалых снегопадов собирало пошлину.

Шатаев думал об альпинистке из Швейцарии, но не забывал и о тех, кто находился в том же районе. О советской женской команде. Неделю назад впервые в истории альпинизма группа женщин отправилась на покорение третьей по высоте вершины Советского Союза – пика Ленина. Команду провожали лучшие альпинисты страны. Над поляной эдельвейсов звучали напутственные слова: «Вы уходите на пик без мужчин, но мы всегда с вами».

Маршрут и характер восхождения швейцарки и советской команды были разными. Но время то одно.

Известие о несчастье обострило мысли и чувства Шатаева. Теперь, в самолете, он волновался не только как официальное лицо – начальник отдела альпинизма Спорткомитета СССР.

Это само собой.

Он волновался и как альпинист, «снежный барс»: экстремальные условия, о которых говорилось в сообщениях, Шатаев испытал на себе не раз. Знал, что это такое.

Наконец, была и еще одна причина для волнения – особая: женской командой руководила одна из сильнейших альпинистов страны – Эльвира Шатаева, его жена.

Он не сомневался: команда Эльвиры покорит вершину – ведь так бывало всегда. Но на душе было неспокойно.

Самолет приземлился ночью. Их встречали работники местной спортивной базы. Вид людей показался Шатаеву слишком уж удрученным. Конечно, смерть швейцарки – дело невеселое, но на людей страшно было смотреть.

Едва машина отъехала от аэровокзала, один из них проговорил:

- Случилось большое несчастье;

- Да, - согласился Шатаев, - Ева была отличной альпинисткой.

- Я не о ней, - сказал в полумраке кабины голос, - час назад нам сообщили, что погибла команда Эльвиры Шатаевой. Вместе с ней.

Радиосвязь с альплагерем «Памир» подтвердила весть. Шатаев стоял рядом с оператором и слышал все разговоры. «Они только что прилетели, - кричал оператор. - Сейчас выезжают к вам, Шатаев уже знает».

«Знает», - повторил Шатаев, словно речь шла не о нем.

Население остроугольного палаточного городка международного альплагеря было в трауре. Только яркие флаги стран-участниц восхождений еще весело хлопали на сильном ветру – кроме швейцарского, остальные не успели приспустить.

Что же произошло с командой? Знали лишь в общих чертах. Девушки поднялись на пик Ленина – цель, таким образом, была достигнута. Лагерь их поздравил, передал по радио добрые пожелания и советы по спуску. Советы, однако, не пригодились: почти сразу же после связи на горы обрушился ураган. Он застал команду у самой вершины. Шатаева сообщила: видимость ухудшается, температура падает, ветер нарастает. Пассажирской самолет, пролетавший в это время над Памиром, передал на запрос лагеря: ураган накрыл весь район.

Не исключали землетрясения – третьего за этот месяц.

Девушки держались, как могли. Ветер в клочья разорвал их перкалевые палатки, унес примус, теплую одежду. Они боролись за жизнь мужественно и отчаянно. Радиосвязь с Эльвирой Шатаевой была постоянная – до конца. До слов: «Мы умираем… осталось двое… прощайте, умирает последняя».

После первого сигнала бедствия наверх были направлены челябинские и новосибирские альпинисты. Из международного лагеря вышли лучшие английские и французские спортсмены. Удалось связаться с японцами – те были у вершины. Японцы установили связь с американцами – их разделяли 300- 400 метров высоты. Все вышли на помощь девушкам. Но ураган перекрыл пути. Мгла и ревущий ветер не дали пробиться к погибающим.

Поздно вечером база передала одной из спасательных групп: «Трагедия наверху заканчивается».

И она закончилась.

Первыми, кто после урагана обнаружил погибших, были шестеро японских и трое американских альпинистов. Японцы сообщили: «Мы их видим. Что нам делать?». База ответила: «Составьте карту».

Пока японцы зарисовывали место драмы, американцы, балансируя на передних зубьях «кошек», с помощью ивовых прутьев, которые прихватили с собой для маркировки маршрута, отмечали расположение тел.

«Когда мы после этого вернулись в палатку, - рассказал один из них позже, - у нас начались слуховые галлюцинации. Джек и я слышали снаружи голос, похожий на жалобный голос девушки. Но каждый раз, когда мы выходили из палатки посмотреть, слышали только скрип растяжек под тяжестью снега».

Схема-зарисовка, переданная японцами, не проясняла сути драмы. Кроме того, счет погибших – по данным японцев – не совпадал с численностью команды. Одна из двух исчезла. Снесло в пропасть? Жива и ждет помощи? И кто из них?

Шатаев взял себя в руки. Он сказал: «Я должен подняться к вершине. Соберу ребят, и мы поднимемся к вершине».

Акклиматизация Шатаева еще сохранялась – он был на пике неделю назад. Маршрут девушек был ему известен лучше всех. Лишь он один знал каждую в лицо. Все были «за». Но многие выступили против – в том числе такой авторитет, как Ануфриков. «Нельзя предвидеть, - сказал он, - как Шатаев, поведет себя на высоте. Особенно на месте драмы».

Довод серьезный: потрясение Шатаева было очевидным. И понятным. Вопрос решил Абалаков: «Идти должен Шатаев». В Москву ушла телеграмма. Ждать ответа председателя Спорткомитета СССР не стали: лагерь сворачивал работу. Из классных альпинистов оставались лишь пятеро. Все из Челябинска. Согласились тут же.

На 4000 метров стало плохо с Томплоном. В сопровождении Тонкова его отправили вниз. Восхождение продолжали трое. Шли с набором высоты 1100 метров в день. Снег был невиданный. Альпийские луга были укрыты метровым слоем. Пастухи перегоняли стада овец вниз, к альпийской долине, но и она оказалась укрытой снегом. Памир давно не был таким белым.

Второй раз за две недели Шатаев поднимался на семитысячник. Но какими разными были эти восхождения! До Заалайского хребта осталось совсем немного. Шатаев сказал: «Я пойду первым». Давыденко и соколов спорить не стали – согласились. Он пошел первым. Его мысли были путаны и обрывочны. «Как же это случилось?» - вот что не выходило из головы. Когда оживала рация, он напряженно замирал. Казалось: база передает – девушки нашлись, они живы. Или – жива!

Спортивный класс Эльвиры был чрезвычайно высок. За короткое время она, по существу, стала вровень с такими признанными мастерами, как Аграновская, Насонова, Рожальская, Чередова. Она положила начало коллективному, самостоятельному женскому альпинизму в стране и мире. Она покорила пик Коммунизма. Еще до этого их команда совершила восхождение на пик Евгении Корженевской – вся четверка была удостоена медалей «За выдающиеся спортивные достижения». Она была мастером спорта. Фотографии вчерашней скромной и старательной художницы по детской игрушке замелькали на страницах советской и зарубежной спортивной прессы. Перед самым восхождением на пик Ленина миллионы телезрителей видели голубоглазую девушку с волосами цвета августовской ржи в телепрограмме «Клуб путешественников». Отвечая на вопросы Юрия Сенкевича она размышляла о будущем женского альпинизма. Говорила о тяге к горам, смялась и была счастлива.

Снег доходил до пояса. Шатаев продвигался все медленней. Ему приходилось заботиться об отработке следа. Соколов и Давыденко шли молча. Их капюшоны были надвинуты на глаза. Пытка светом становилась невыносимой. Солнечные лучи отражались от снега и плавились в собственном сиянии. Кроме того, продолжалась пытка надеждой.

Они шли. Шаг человека, конечно, мал, но от порога уводит далеко. Раньше только мужчин. Теперь и женщин. Что они делали здесь, в этих мертвых скалистых горах? Ответа нет. Что искали под этим бездушным сияющим небом? Ответа нет. Что происходит с красотою гор, когда человек расстается с жизнью? Ответа нет. Что остается от великой мечты альпиниста?

Неподвижное тело на жестком холодном фирне – вот и ответ. Другие настроения возможны лишь в другие дни.

Когда показался гребень, они поняли – уже рядом.

В это дело втянул ее он, Шатаев. Он был первым, кто показал горы: вот уж были действительно другие дни, другие времена! А кто втянул его? Бессмысленное занятие – прокручивать назад жизненные ситуации. И все же: если бы они не встретились… если бы она ему не понравилась… если бы он не понравился ей… если бы не приняли образ жизни друг друга… если бы! Если бы этого ничего не было, не было бы и того, что было теперь. И он бы не тащился по пояс в снегу к тому месту, где окончилось все.

Его выворачивало при одном слове «надежда» - так это было безнадежно. Но надежда терзала сердце.

В свои тридцать восемь лет альпинист Шатаев хорошо знал, какие пропасти разделяют горны хребты и вершины. Но те, что разделяют человеческие состояния, оказались еще непреодолимей. Вчера ты был счастлив – сегодня убит горем. Вчера твоя уверенность в себя не знала границ – родоначальник династии исполинов! – сегодня ты беспомощен, как все. А эти вчера, сегодня, завтра? Что это, как не условность? Вот что не знает границ – не то, что пропастей. Вчера, пятнадцать лет назад, они увидели друг друга впервые. Вчера, неделю назад, они сказали друг другу: «До встречи в Москве!». Прошлое и настоящее – лишь разные участки одной быстрой реки.

Гримасы судьбы: Эля была дома, в Москве, когда с Кавказа пришла телеграмма: «Шатаев погиб». Он действительно попал под обвал – но ведь жив. Черные сутки – до выяснения истины – она прожила с этой вестью. И вот – полный оборот.

Пошли третьи сутки восхождения. Шатаев оторвал глаза от тяжелых ботинок вибрам. Понял голову. Перед ним открылась картина, забыть которую уже не удастся никогда: под сияющим голубым небом на огромном заснеженном склоне темнели несколько черточек – одна выше другой. Вся команда.

Над белым пространством, сходящим нанет, возвышалась бронзовая вершина. Дальше не было ничего.

Первой лежала Эльвира – он узнал ее. Она лежала на спине, лицом в небо, вытянувшись в струнку – так в ожидании награды в строю стоит солдат.

Он переступил с ноги на ногу. В его голову пришла дикая мысль: как бы эту картину нарисовала она сама – ее акварели с видом гор он очень любил.

Подошел. Остановился. Ветер посвистывал в ивовом прутике, оставленном американцами.

Воткнул в снег ледоруб. Взялся за ручку. Ну вот, они снова рядом – он и она. Но о расстоянии, разделявшим их, знал только он.

Соколов и Давыденко не стали мешать. Время почетного караула затягивалось, и они тронулись вверх. Они прошли обледенелый предвершинный взлет и достигли близкого пика. Здесь они прочитали записку, оставленную Эльвирой. В записке говорилось о счастье победы.

Шатаев, конечно, знал: непоправимое, как и неизбежное, надо принимать стоически. Надо! Он достал портативный диктофон, спрятанный на груди под одеждой, нашел кнопку «запись» и начал: «Эльвира Шатаева…». Замолчал, набрал воздуха, продолжил: «Анорака голубого цвета… вибрам двойной… «кошки» на ногах… Круглое зеркальце. Разбитое».

Нашли всех. Японцы не заметили Нину Васильеву – она лежала под остатками палатки.

Где пилы? Здесь. А где эти чертовы лопаты? Тоже на месте: торчат из-под клапанов рюкзаков. Все на месте.

Работа была изнурительная: давление на вершине меньше обычного в два раза. Плиты из снега выпиливали поочередно. Сдвигали сообща. Сделали первый контрольный тур. Сделали второй. Такой заоблачной могилы на высоте семи километров в мире еще не было. Теперь была. Покончив со всем, замерли над снежными плитами. В вечном молчании гор их минута молчания вряд ли была заметна, но они помолчали.

Так закончился первый акт этой драмы. И был второй.

Размышления

Крупнейшие издания мира рассказали о событии на Памире. «Советский спорт» писал: «Мы не забудем наших отважных девушек. Их имена навечно будут занесены в летопись советского и мирового альпинизма… Как и другие, крепкие духом люди, они отдали свою жизнь в споре с горными гигантами планеты».

Шатаев вернулся в Москву. Груз соболезнований обрушился на него. Телеграммы из Киева, Алма-Аты, Лондона, Праги, Душанбе, Вены, Милана, Денвера, Мехико, Энгельберга отбрасывали его назад, в близкое вчерашнее прошлое, а он хотел закрепиться, удержаться в настоящем. Он не желал возвращаться в счастливую пору своей жизни, не желал ее повторения.

Гуманная традиция не давала передышки: на смену телеграмм пошли письма. Письма шли, конечно, всем – и родственникам девушек, и друзьям, и в Спорткомитет СССР. Но здесь приводятся лишь письма Шатаеву. Вообще его личность избрана мною преднамеренно: в ней сошлось все – тяжесть утраты, разрыв счастливой семейной и альпинистской связок, трудные противоречия, борьба, возращение к себе прежнему. Он и в самом деле оказался в центре события. Но важнее другое – он оказал огромную услугу альпинизму: он остался верен горам, идее восхождений! Без этого аргумента дальнейший рассказ о памирской драме потерял бы всякий смысл.

Теперь три письма. «Господин Шатаев, - писал спортивный тренер из США, - этим утром, по дороге в школу, я прочитал в «Нью-Йорк таймс» статью о Вашей супруге Эльвире. Я был тронут до слез Вашей потерей. Я никогда не переживал смерти близких мне людей, но по каким-то причинам чувствую себя близким Вам и Вашей супруге. Я не понимаю моего чувства, но хочу, чтобы вы знали, что я разделяю вашу потерю. Эд Крамер».

Шатаев старался забыться, но люди, похоже, не очень с этим считались. «Во время пребывания Вашей супруги в Швейцарии, - писала президент альпинистской ассоциации Фелицитас фон Резничек, - она покорила наши сердца… Можно себе представить, что значит потерять такую женщину».

Ну, а что в этом конверте? «Дорогой Володя! 18 августа в Каунасе состоялся воскресный концерт колокольной музыки. В программе, составленной из современных произведений, прозвучало и адажио С. Барбера, исполнение которого я посвятил Эльвире Сергеевне. Это посвящение слушали 2000 человек. Гедрюс Купрявичус».

Ни люди, ни драма не отпускали Шатаева. Он находился в постоянном напряжении. Он существовал как бы в двух местах одновременно: в Москве, среди сослуживцев, в мире метро, улиц, шума и огней, и там – в горах Памира, под пустым небом, под грузом тяжелых снежных плит.

Как и большинство людей, Шатаев жил на высоких скоростях. Иногда – на слишком высоких. Ничто, казалось, не могло притормозить этого стремительного движения. Ничто не могло заставить остановиться, оглядеться вокруг. И вот – драма. И открытие – это и есть остановка. Драмы – наши последние остановки, наши передышки. Думай, переоценивай.

Шатаев переоценивал. Размышлял. Главной темой размышлений были, конечно, горы. Но в сознании альпиниста горы никогда не существовали сами по себе. Они – продолжение человека. Поэтому размышлял и о человеке. Тема людей и гор рассекалась лишь трагедией. Но даже в этом случае не до конца. Это, как рантклюфт – трещина, разделяющая скалы и ледник. Где-то на большой глубине они все равно вместе. Так было и в сознании Шатаева.

Много лет назад он, молодой альпинист, был сражен одним случаем.

Во время совместной советско-английской экспедиции, восхождения на памирский пик Патриот, погибли два англичанина – Нойс и Смит. «Парням не повезло», сказал один из их соотечественников. Альпинистов подтащили к обледенелому краю расщелины и, помолившись, подтолкнули в пропасть. На этом панихида закончилась».

Жестокость? Как сказать. За этим стояла целая философия. Ее придерживались все зарубежные альпинисты. Главная заповедь: человек любил горы и погиб – теперь он часть гор и принадлежит им. Они навеки вместе.

Ни тогда, ни потом Шатаев не мог этого принять. Это было не по-человечески. Позже, на Аляске, при восхождении на Мак-Кинли, он разговаривал с американским альпинистом. «Мертвому все равно, - сказал тот, - Ему ничто не угрожает. Вот почему мы оставляем своих друзей там».

Шатаев исповедовал другую философию. Мир гор, застывший когда-то на грани распада, лишил его друга, жены. Поправить ничего нельзя. Здесь, в горах, человек не всегда владыка. Когда мы ходим среди вершин, мы вынуждены признать, что не выдались ростом. Но, смирившись со смертью, Шатаев не мог смириться с другим. Место человека на земле, твердил он. Человек принадлежит не горам – как бы он их не любил, а людям. А место людей – на земле.

Другой философии для Шатаева не существовало. Даже если она существовала для всего остального мира. «Я должен вернуть Эльвиру на землю. Предать ее земле. Это мой человеческий долг».

Так рассуждал, конечно, не только он. Вот что писала ему мать Ирины Любимцевой – Анна Петровна: «То, что она там, на такой высоте, лишает нас малейшей надежды оказаться рядом с ней… Даже альпинистов туда поднимается немного. И не до поклонов им там, где лишний час прожить трудно». Так рассуждали многие.

Истории народных обрядов – тысячи лет. Истории альпинизма как увлечения – около двухсот. Но это одна и та же история – история людей.

Да, так рассуждали все. Но если говорить честно, надо признать: все, кроме самого шатаева. Он-то как раз и не сразу принял свое решение. На каком-то этапе сомневался – желал этого, жаждал, но сомневался. Он знал: в истории мирового альпинизма подобных операций не проводилось. Знал: вернуть погибших на землю –дело чрезвычайной трудности. Ведь речь шла не об одном человеке. «Я решусь, - думал он, - Мои ближайшие друзья решатся. Но нас может оказаться слишком мало».

Выяснилось: думали об этом и другие. Родственники Ильсияр Мухамедовой писали: «Нас при этом волнует вопрос – не будет ли снятие их с вершины сопряжено с опасностью для других, с жертвами? Если же опасность существует, то операция не может быть оправдана никакой человеческой моралью. Риск допустим при спасении живых. Как же быть?».

Но сомнения окончились. Шатаев понял: безопасность – не только моральная проблема. Тут немало сложностей и технических, организационных. За дело возьмутся лучшие альпинисты страны. Гарантия! Впереди – до наступления сезона – почти год. Вполне достаточно для разработки самого тщательного, самого безукоризненного плана – тоже гарантия. В сущности, большинство моральных проблем жизни решается именно так – перемещением их в практическую область. Мораль – не абстракция. Она атмосфера практики. Нравственная, моральная проблема – это прежде всего конкретная ситуация, дело, а дела – трудные, даже труднейшие – на то и дела, чтобы их разгибать, как прутья. Иной путь бесплоден.

Когда план операции был отточен, его представили на рассмотрение Спорткомитета СССР. Рассмотрение было долгим. Решение – положительным.. Благородный характер акции ни у кого не вызывал сомнений. Официальным руководителем экспедиции был назначен он – Владимир Шатаев.

Весть об экспедиции разнеслась среди альпинистов страны с невероятной скоростью – с такой скоростью с вершин обрушиваются лавины. Шатаев получил свыше ста писем и телеграмм. Одна телеграмма начиналась так: «Это последнее, что мы, мужчины, можем сделать для них».

Каждый просил, настаивал: «Включите в состав команды». Называл спортивные степени, - перворазрядник, мастер, заслуженный мастер. Число людей, готовых исполнить человеческий долг перед мужественными альпинистками, ошеломило Шатаева.

Он опасался: будет в меньшинстве. Думал: если его поддержат, то лишь ближайшие друзья. Теперь же речь шла о труднейшем конкурсе.

Шатаев понимал: каждый, кто написал письмо, принимал свое решение в одиночку – не на торжественном собрании. Решал в обыденной, будничной обстановке. Каждый знал: о нем не напишут – не принято, о нем не узнают, его не наградят и даже восхождение в спортивном списке не отметят. Но был готов! Тут, пожалуй, и уместно сказать об альпинистах и альпинизме.

В 1786 году Паккар и Бальма, не ведая последствий, поднялись на вершину Монблана – начало! Прошли столетия. Альпинизм вошел в жизнь как спорт, как музыка, как факт. Вчера – излюбленный объект нападок прагматиков, сегодня – их помощник. В горах прокладывается линия электропередачи – без альпинистов не обойтись. В горах попал в беду чабан – ни вертолет, ни вездеход не пробьются в непогоду – на помощь идет альпинист… Геологи поднимаются все выше – альпинисты помогут. Надежная охрана государственной границы – тысячи километров горных хребтов. ЧП в горах – помощник- альпинист. Закладывается высокогорная электростанция – первый помощник – альпинист.

Но дело, разумеется, не только в этом. Родившись, альпинизм не умер. Он набрал силы окреп, завоевал мир. Это произошло – значит, было нужно, было необходимо.. Человек никогда не поступает бессмысленно. Он ничего не делает просто так, без смысла. Сделать ради пробы – может, но длить столетиями – нет. Другое дело, не все этот смысл видят. Но так происходит не только с альпинизмом.

Опасно! Да, опасно. Но разве лыжник, несущийся по склону со скоростью 130 километров в час, не рискует больше чем альпинист? Разве автогонщик, уходящий за звуковой барьер, заговорен от гибели? Разве путешественники, едущие в 80-е годы ХХ века на собаках к Северному полюсу, не рискуют остаться навечно в ледовой пустыне? Разве человек, пересекающий в одиночку океан, защищен от опасностей? И разве их меньше, чем у альпинистов?

Нет, конечно, не меньше. Человек искал и будет искать возможность испытать себя. Человек идет в горы, потому что они – препятствия. Человек ищет сопротивление, чтобы познать свои возможности.

Альпинист, покоривший величайшие вершины планеты, действует от имени всех людей. Он, как и любой испытатель, делится с другими своими открытиями. Высота – открытие альпинистов. Этого не опровергает никто. Авиация – второй порог высоты. Космонавтика – третий. А высота, познанная человеком в борьбе с вершинами – первый. Я не знаю, как эти три высоты связаны. Но уверен – связь эта есть.. как есть она и в самом человеке: связь трех высот – души, слова и поступка. Того, из чего человек и состоит.

Только так, мне кажется, и нужно подходить к памирской драме – с высоты человека. Лишь тогда можно увидеть в ней и надежду, и смысл, а не только трагедию. Лишь тогда можно по-настоящему оценить поступки людей.

Из Москвы, из Спорткомитета шли письма – они ложились на столы руководителей заводов, предприятий, организаций страны. В них одна и та же просьба: в связи со специальной экспедицией освободить такого-то на столько-то (без содержания, за свой счет) тогда-то. Речь шла, конечно, о тех, чьи кандидатуры были уже утверждены.

Ни одного отказа. Ни один из руководителей не стал в позу. Ни один не затеял бюрократической игры. Ни один не заупрямился.

К весне команда альпинистов-мужчин была укомплектована. В самый последний момент Шатаев принял неожиданное решение: в состав экспедиции включил двух женщин (желающих – то было много!) – Аню Ананьеву и Рано Сабирову. Одну назначили поварихой, другую – радисткой. Дело решила фраза в их письме: «Убеждены, что альпинизм – не только физическая сила».

Перед выездом на Памир из Москвы ушла еще одна – последняя – просьба Шатаева, на этот раз начальнику железнодорожной станции Ташкент. «10 июня, - писал он, - поездом 922 в багажном вагоне 3113 направлен груз специальной экспедиции (цель, как всегда, разъяснялась) весом 700 кн. Убедительно прошу вас решить вопрос о скорейшем отправлении багажа до станции Андижана».

И тут реакция была моментальной: «Под контролем!».

…Он не раз вспоминал полоску снега, которую увидел однажды из палатки во время своей давней, чуть ли не первой поездки в горы. Было ранее утро, на снег упали первые лучи солнца, и чистота снега поразила Шатаева. Казалось, такой чистоты в природе быть не может. Но она была, он видел ее.

Теперь он как будто увидел ее в жизни.Действия

Палатки были установлены на том же месте, где были раньше палатки женской команды. Вокруг уже зеленел горный лук, раскачивались пушистые эдельвейсы.

Тренерский совет уточнил последние детали, маршрут и сроки. Альпинистов разбили на три группы. Даже среди сильнейших необходимо было выявить самых выносливых.

Стояли великолепные, спокойные дни. Акклиматизационное восхождение начали строго по графику. Поднимались на 4500 – устраивали пещеру-станцию, спускались вниз, на поляну. Поднимались на 5000 – устраивали снежную пещеру, спускались вниз, на поляну. Поднимались на 6000 – устраивали снежную пещеру. Спускались вниз на поляну. Теперь было ясно, кому на какой высоте работать.

В первую группу из десяти альпинистов вошли Соколов, Давыденко, Гракович, Машков, Кавуненко, Айзенберг, Петрашко, Байбара, Макаускас. Группу. Как и всю экспедицию, возглавил Шатаев. Теперь никто не говорил – я против. Шатаев и сам давно покончил с какими бы то ни было сомнениями. Он был уверен: то, что они делают, свято. Его очарование беспощадностью мира, который его окружал, оставалось прежним.

Все было так, как должно быть.

Конечно, попытки понять, осознать эту историю, ее отдельные моменты все еще продолжались. Но это, как он понимал, будет всегда – сколько бы времени ни прошло. Зато сейчас, в эти дни, в нем все было в ладу – и мысли, и действия. Никаких неясностей. В сущности, то, что они делали, может быть, и было высшей формой осознания, ибо, действуя так, а не иначе, они утверждали, а не отрицали мораль.

Может быть.

Наступил день: длинная цепочка людей – тридцать человек – потянулась к величайшей вершине Памира. Люди шли размеренно, молча, упорно. Над ними простиралось беспредельное синее небо, уступающее по своей беспредельности лишь вселенной человеческого духа.

Операция длилась 14 суток. Не было допущено ни единой ошибки, ни единого сбоя.

…Их похоронили в мягкой, пушистой земле, на холме, усеянном эдельвейсами, на виду главных вершин. Мемориальные таблички засверкали на солнце, как восемь зеркал. Был митинг. Сюда, в урочище Ачик-таш, съехались отцы и матери, родственники, друзья и товарищи.

Имена всех повторялись во всех выступлениях: Эльвира Шатаева, Нина Васильева, Валентина Фатеева, Ирина Любимцева, Галина Переходюк, Татьяна Бардашева, Людмила Манжарова, Ильсияр Мухамедова.

Выступил и Шатаев. Говорил мало. Он сказал: наши альпинистки были нежными и мужественными женщинами. Они покоряли вершины…Человек всегда будет проверять себя, в том числе и горами. Это не кончится никогда – ни у мужчин, ни у женщин. Как и все, заключил он прощальное слово, я хотел похоронить Элю здесь, на этой земле, у подножия гор. Пока стоит Памир – здесь всегда будут люди… Памир поможет сохранить память о них навсегда.

Митинг закончился. Но никто не расходился. Не двигался и Шатаев. Он стоял на примятой недавней процессией траве и смотрел на своих товарищей. Завтра они разъедутся по своим городам – далеким, разбросанным по огромной стране. Они вернутся к своей работе и оставленным на время делам. Вполне возможно, большинство из них никогда не увидит друг друга. Даже наверняка. Но пока они были здесь – никто не расходился.

Не изменится лишь одно: человеческое благородство. То благородство, что освящает жизнь людей вообще, но и ее худшие дни, наши трагедии. То благородство, что помогает выстоять и остаться Человеком. То, что вместе с волей удерживает человека – если, конечно, он того пожелает – на высоте лучших из людей, не всегда, может быть, знаменитых, но всегда находящихся рядом с нами. Его, это благородство, не поколеблют ни солнце, ни годы, ни лавины, ни молва.

Но, стоя на поляне эдельвейсов, Шатаев не думал об этом. Скорее всего, он в эти минуты не думал вообще ни о чем.

взято от сюда https://4sport.ua/articles?id=19121

Warhammer 40k Blood Angels

Дратути.

Пару лет назад красил я Кровавых ангелов. Десяток парней из роты смерти и пару дредноутов.

И вот сегодня про них вспомнил, так что дай вам покажу.

Десяток прыгучих вампироангелов с вьетнамскими флешбеками.

А вот такой вот Либродред. Первый раз тестил на нём фосфоресцентные пигменты, чтоб в темноте светился. Получилась дичь, поэтому ночные фото даже показывать не буду.

Затем дред Фуриозо.

Хваталка на крыше и правая лапа съёмные, на магнитах.

Штормболтеры, огнемёты и мельты у обоих тоже. На всех руках взаимозаменяемо.

Для хранения их хабара замутил такую коробочку с магнитным основанием:

Только потом разглядел, что было жутко пыльно и не везде попал с фокусом. Но переделать фото уже никак. Блады улетели в Австралию на место службы. Надеюсь, что удачно.

Если есть тапки покидать, вопросы позадавать и плюсцы поставить - я туть и могу поучаствовать.

Почему так происходит?

Пока «грел» автомобиль, то заметил вот такой момент:

Машина стояла на льду. Механики говорят что это работает гидроусилитель, а Вы что думаете? Вот второе видео

Адский труд

Вспомнилось при прочтении поста Минтруд запретил врачам скорой помощи спать и читать по дороге на вызов

Работал довольно долго в сельском районе. За это время у нас было два случая, когда от сердечных приступов умирали фельдшера-женщины. Одной было 44, скончалась прямо в кабине машины скорой помощи, по пути на вызов. Шофёр, конечно, не сумел помочь. Другая, 42 лет, сдала утром смену, и не смогла дойти 500 метров до дома, умерла посреди пустынной улицы. У обеих остались сиротами детишки. Люди, щядите скоряков, эта работа - на убой.