За Правду

Слава китайским народным добровольцам!

72 года назад, в ответ на запрос Трудовой партии Кореи и правительства Кореи, а также для защиты безопасности Китая, под лозунгом «противостоять агрессии США, помогать Корее и защищать Родину», китайские народные добровольцы переправились через реку Амноккан на корейский фронт.

Через горы, по травам и пескам,

Мимо тихих степных маньчжурских сёл,

К водам синей речки Амноккан

Юный доброволец шёл.

К нам он шёл, тот китаец молодой,

Шёл наш брат, чтоб в сражении нам помочь,

Чтоб помочь нам справиться с бедой —

Гнать американцев прочь.

Славься наш отважный брат,

Мы не забудем подвиг твой,

Слава, слава отважным добровольцам,

Слава нашей дружбе боевой!

Автор: Егор Летов / Тё Рен Чур

Капитализму вопреки

Обыватель, вне сферы свой профессиональной компетенции, обычно стремиться к поиску простых, односложных ответов на поставленные жизнью вопросы. Благо, в кажущемся хаотичным движении исторического процесса, всегда можно найти достаточно фактов социального бытия для обоснования любой точки зрения вне всякой её связи со старомодной и капризной истиной. Что есть добро и что есть зло, что делать можно и что нельзя, что такое справедливость – каждый определяет для себя сам, не утруждаясь поисками подходящей к случаю цитаты из собраний сочинений мудрецов, чаще всего руководствуясь простейшим соображением - что лично выгодно, то и истинно.

Неподготовленному человеку могут казаться вполне убедительными аргументы, доказательно опровергнутые еще до Маркса и которые уже пару столетий мало кем воспринимаются всерьез. В XIX веке вся передовая буржуазная экономическая наука была исключительно социалистической. Ученые споры велись по деталям воплощения, представлявшихся всем очевидными, социалистических идей в практику общественного строительства. Одни предлагали оплату работнику по труду, другие – пропорционально рабочему времени, третьи – поровну и т. д. Одни считали капиталистический способ производства приемлемым, сосредотачивая свою критику на несправедливости в распределении. Другие настаивали на том, что именно в капиталистическом производстве, основанном на частной собственности и вытекающих из неё товарно-денежных отношениях, заключен корень всех бед.

Следует заметить, что капитализм того времени находился в фазе активного развития, демонстрировал невиданный расцвет науки, технологий, культуры и не явил еще в полной мере своих диких нравов - не развязывал мировых войн, не бросал человечество в беспощадные экономические кризисы, хотя уже и обрекал миллионы людей на нищету и голодную смерть. И надо было обладать исключительной научной смелостью, чтобы в таких обстоятельствах не только вскрыть его экономическую ограниченность и историческую обреченность, но и доказать неизбежную смену капиталистического производства новым, коммунистическим способом хозяйствования.

Коммунизм – это общество, основанное на солидарности, единстве, братстве всех людей труда. Преимущества подобной организации производства над анархией капиталистической частнособственнической стихии никто и никогда не сможет оспорить. Реальность коммунизма доказывается практикой капиталистической монополизации, вытеснением мелкого товаропроизводителя крупным специализированным производством. В идеале, действие ничем не ограниченных рыночных законов приведет к концентрации всего производственного и финансового капиталов в одних руках. Но крупные капиталисты прекрасно понимают, что нелепость такого положения дел будет настолько очевидна, что никаким аппаратом насилия нельзя будет сдержать лавину народного гнева, революционным путем восстанавливающего попранную справедливость.

Поэтому отпетые «рыночники», наступая на горло собственной песне, вводят государственное регулирование с целью расширения социальной базы крупного капитала. Вводят законы о «демонополизации», т. е. формальном расчленении монополий на ряд более мелких монополий в наивной надежде заставить работать «невидимую руку рынка». Искусственно поддерживают на плаву многочисленный «мелкий бизнес» - лавочников, колбасников, булочников, фермеров, перекупщиков и прочий экономически несостоятельный люд, которому «есть что терять» и из которого при необходимости можно будет создать отряды штурмовиков, дерущих глотки за «вашу и нашу свободу».

Все эти классовые ухищрения шиты белыми нитками и не могут обмануть марксиста. Тем более он остается равнодушен к аргументам, вроде тех, которые ренегаты и оппортунисты выдвигают в поддержку капиталистических производственных отношений, потрясая трудами Маркса. Вот, например, образчик плехановской демагогии: «Русская история ещё не смолола той муки, из которой со временем будет испечён пшеничный пирог социализма». Он исходил из предположения Маркса о том, что социалистические революции произойдут сначала в самых развитых капиталистических государствах, имея в виду, прежде всего Англию середины XIX века. Маркс полагал, что все условия для коммунизма уже созрели и вопрос стоит в чисто практической плоскости – взятии власти пролетариатом. Россия начала XX века, при всей своей отсталости, превосходила по уровню развития производительных сил, по степени монополизации производства Англию времен Маркса. Так намолота какой «муки» должны были ждать большевики, когда единственным осязаемым продуктом капитализма в то время были миллионы жертв на полях мировой войны, боевые отравляющие газы, пулеметы, аэропланы, субмарины, торпеды?

Еще более удивительно слышать кликушества подобного рода исходящие от современных демагогов, приписывающих все блага современной цивилизации капитализму, рынку, конкуренции, господству шкурнического, простите, материального «интереса». Для сведения господ-теоретиков. Все то, что делает жизнь человека комфортнее, безопаснее, насыщеннее, интереснее, достигнуто Трудом и Разумом человека, вопреки капитализму, вопреки рынку, вопреки конкуренции, вопреки банкам и фондовым биржам. Вопреки войнам, разрухе и голоду. Вопреки преступности, наркомании, паразитизму и праздности жирующей на труде миллионов пролетариев буржуазии.

Но господствующими классами обществу настойчиво навязывается идея, что все полезное вокруг – продукт капитализма, следствие конкуренции и эффективности частного менеджмента, качественно превосходящего унылое, серое, казенное чиновничество, не «заинтересованное» в результатах общественного производства. На примере советской модели хозяйствования эта «теоретическая» химера внедрялась в общественное сознание еще со времен «реформатора» А. Н. Косыгина. Тогда материальная заинтересованность, прибыль, деньги провозглашались ведущими стимулами для повышения производительности труда при социализме. Восьмая пятилетка сопровождалась фанфарами победоносных цифр роста всего и вся. Зарплата – повысилась на 220%! Товаров народного потребления произведено больше на 203%! Вот он, стимул животворящий что делает! Однако при ближайшем рассмотрении все эти цифры оказались липой – следствием элементарного вздувания цен и печатания не обеспеченных реальными потребительскими товарами денег. Советские люди скоро узнали, что такое инфляция, «дефицит», блат, спекуляция и очереди. После катастрофических результатов воплощения в жизнь косыгинской утопии, у руководства страны хватило ума прекратить преступный эксперимент, а в 1980 году снять горе-«реформатора» с должности и вывести того из состава Политбюро.

Тем не менее, в латентном виде идея рыночного «саморегулирования», освобождавшая партийную «элиту» от трудов по планированию и организации реального производства, всегда сохранялась в вельможных мечтаниях. Эти настроения подпитывались еще и убежденностью в том, что у капитализма есть положительные стороны, которые вполне можно заимствовать и соединить с социалистической плановой экономикой на благо всего общества.

В своих настроениях политбюровские старцы недалеко ушли от дворянской аристократии минувших эпох. Те, такие же, неспособные к системному анализу придворные щеголи, видели на Западе иную «породу» людей – европейски образованных, культурных, предприимчивых, в отличие от русского мужика, не могущего даже грамотно изъясниться по-французски. Это пренебрежение к собственному народу, преклонение перед блеском буржуазных одеяний малограмотной и спесивой «элиты», пережило череду генсеков с их постановлениями об «идолопоклонстве» и «космополитизме» и карикатурно обнажилось в годы горбачевщины, демонстрируя на потеху всему свету удручающе низкий уровень мыслительных способностей позднесоветской партийной бюрократии.

Еще раз повторю для лучшего запоминания банальную истину. Всё то, что приписывается «рыночному саморегулированию» в действительности есть заслуга человека. Именно человек определяет что, когда и в каких количествах следует производить, по какой цене продавать, какое предприятие открывать, а какое закрывать. Человек – главная производительная сила и дела будут идти тем успешнее, чем у человека будет меньше препятствий внешнего рода для раскрытия всех своих способностей и талантов на благо всего общества. Подчеркну, у человека, а не у капитала, не у «бизнеса», не у трастовых фондов и прочих мошеннических схем перераспределения произведенного общественного продукта.

В советском обществе было устранено главное препятствие свободному труду человека – право частной собственности. Но, как говорят математики, это необходимое, но недостаточное условие социалистических отношений. Общественное производство еще следует грамотно организовать. Им нужно уметь компетентно управлять в режиме реального времени. А для этого требовались совершенно иные кадры, хорошо представляющие себе общую задачу, способные к критическому, аналитическому мышлению и не принимающие на веру даже, казалось бы, прописные истины.

При капитализме решения принимаются миллионами и миллионами людей, что является мощным фактором, способствующим раскрытию человеческого потенциала. Но, наряду с необходимыми и полезными решениями в интересах общества, еще большее их число имеют противоположную направленность - преследуют частный интерес в сфере перераспределения общественного продукта.

При социализме, эта паразитическая часть, связанная с присвоением общего продукта отдельными лицами устраняется. Устраняются колоссальные потери, связанные с отсутствием координации планов отдельных товаропроизводителей, с их разобщенностью, с взаимным укрытием технологической информации, с конкурентной борьбой и гипертрофированной непроизводительной сферой «услуг». Но, далекие от понимания сущности капиталистического производства, советские партийные дегенераты усматривали секрет «успешности» западных стран именно в наличии этих паразитических элементов - материального интереса, частной инициативы, собственности, повторяя едва ли не слово в слово аргументы буржуазных пропагандистов из «Радио Свобода» и «Голоса Америки». К тому же подоспели обнадеживающие результаты «рыночных реформ» китайских товарищей, провозгласивших, что не в цвете кошки дело, главное, чтобы она ловила мышей. Намек был понят. Раз капитализм способен еще «ловить мышей», значит, надо использовать эти его способности в деле строительства коммунизма, компенсируя руководящую глупость «живым творчеством масс», взвалив бремя принятия решений и ответственности за их последствия на «эффективного собственника», на «предпринимателя», на дельца, барыгу и спекулянта.

Чем же буржуазное общество смогло привлечь миллионы советских простаков в перестройку? Культурной энергетикой, красочной агрессией низменности, апологетикой хищнического индивидуализма, которым Запад, якобы, и обязан своим процветанием. На советского обывателя это действовало даже сильнее, чем товарное изобилие на прилавках супермаркетов капиталистических стран. Так рождались мифы о «свободе» и «рынке», благодаря чему в общественном сознании Запад стал образом «революционности», эталоном рационального общественного устройства, который следовало лишь скопировать, отбросив прочь мешавшие прогрессу устаревшие «марксистские догмы».

Поразительно, но никому из перестроечных краснобаев не пришла в голову простейшая мысль – насколько этически приемлема концепция, в которой люди ставятся в зависимость от внешних обстоятельств? Насколько порядочна сама идея, что людей можно стравить во взаимной борьбе за существование угрозой голодной смерти? Ведь именно так ставится вопрос апологетами «рыночных» отношений, какими бы благозвучными словесами о «свободе» и «правах человека» не прикрывалось это непотребство.

Утвердившись во мнении, что капитализму присущи фантастические достоинства в сфере организации производства, что деньги служат объективным мерилом успешности, дисциплинированные советские академики хором заголосили о «материальном стимулировании», о чудодейственности «частной собственности», о преимуществах малого «бизнеса», о несомненной выгоде расчленения страны на десятки малых голландий и швейцарий. Логика умалишенных - лучше жить богато в маленьком государстве, чем бедно – в огромной «империи».

Коммунистический нетоварный способ производства превосходит капиталистический качественно. Не только более высокой производительностью общественного труда, но и принципиально иным, человеческим характером отношений между людьми, что в конечном итоге и есть главное. Эти отношения становятся таковыми не в результате проповедей или «воспитательной работы» - нет, они обусловлены «технологически», общим участием в едином производственном процессе, в котором нет «важных» и «второстепенных» людей, в котором уже не требуется конкурентная борьба за выживание и свое место под солнцем.

Понять это советской партийной бюрократии было не дано…

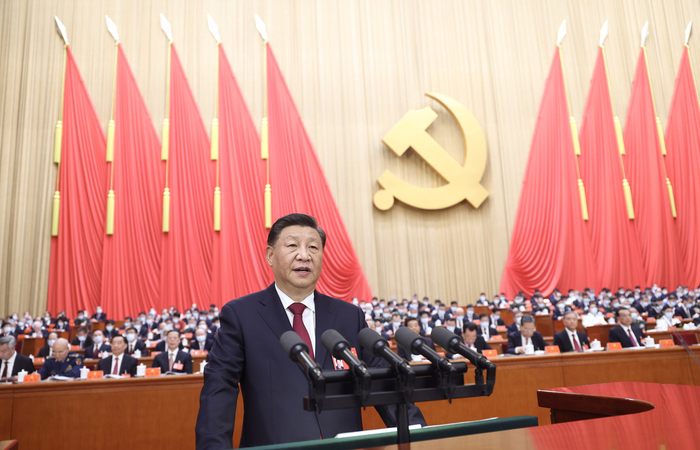

Си Цзиньпин: "Марксизм работает"

Наш опыт показал, почему у Коммунистической партии Китая получилось, и в чём причина успеха социализма с китайской спецификой: в основе этого марксизм, причём марксизм, применённый на практике, в особых китайских условиях, соответственно конкретным требованиям времени.

Из доклада председателя КНР Си Цзиньпина на 19-м съезде Коммунистической партии Китая.

Полный текст доклада на русском: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-11/04/content...

Новость на китайском: http://cn.chinadaily.com.cn/a/202210/16/WS634bdba3a310817f31...

Новость на английском: https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/16/WS634b7142a310fd2b...

Ответ на пост «Вести с передовой»13

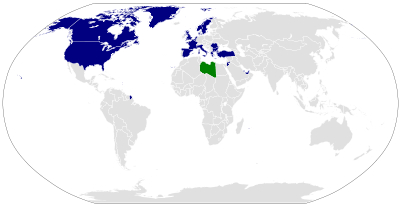

Клевета Прамилы Паттен, которую растиражировали все западные (а точнее империалистические, профашистские) СМИ, включая CNN, The New York Post, Forbes, The Independent, The Hill, и Yahoo News, была на самом деле изобретена ещё в 2011 году во время вторжения в Ливию. Согласно опубликованному WikiLeaks письму, Сидни Блюменталь, советница тогдашнего госсекретаря США Хилари Клинтон, уведомила последнюю от том, что, согласно неподтверждённым слухам, лидер страны Муаммар Каддафи якобы "проводит политику изнасилований", и даже "раздаёт в войсках виагру". Через месяц этот "слух" (т.е. совершенно необоснованная клевета) был повторён ещё одной советницей администрации Обамы, Сюзан Райс, перед Советом безопасности ООН. При этом это было преподнесено как факт, несмотря на то, что анонимные служащие военной разведки США сообщили прессе, что не смогли обнаружить подтверждения словам Сьюзан Райс. Не смотря на отсутствие каких-либо доказательств, Международный уголовный суд начал расследование, а западные СМИ тем временем продолжили безапелляционно распространять клевету об использовании Виагры в качестве оружия войсками Каддафи.

Между тем следователь по правам человека ООН Шериф Бассиуни сообщил, что эти обвинения происходят из "массовой истерии", и что обе стороны конфликта обвиняли в этом друг друга.

Карта стран, участвовавших в разрушении Ливии в 2011, подозрительно напоминает карту, на которой отмечены страны, поддержавшие антироссийские санкции.

Ранее в этом году западные СМИ безапелляционно заявляли, что российские военные рыскают по Украине и насилуют детей и младенцев, основываясь сообщении единственного члена правительства Украины (Людмилы Денисовой), не подкреплённого ни чем, кроме требования увеличения поставок оружия на Украину. Через несколько недель Людмилу Денисову сместили с её поста как раз за распространение непроверенной информации, согласно изданию "Украинская правда".

США и их марионетки обладают богатым опытом наветов об отвратительных злодеяниях (на английском даже есть специальный термин - Atrocity propaganda). Взять хотя бы лжесвидетельство Наиры 1990 года, которая со слезами на глазах рассказала перед комиссией ООН как «как вооружённые иракские солдаты ворвались в больницу, выбросили из инкубаторов новорождённых детей и оставили их умирать на холодном полу», что помогло оправдать вторжение в Ирак. История кровавых наветов тянется ещё со средневековья, когда "цивилизованные европейцы" обвиняли евреев в жертвоприношении младенцев, до времён Первой мировой, когда немцев обвинили в расчленении и поедании бельгийских младенцев. Так что западный обыватель привык слышать подобное о "врагах свободного мира", а со всё более ужесточающейся цензурой у него всё меньше шансов усомниться в пропаганде "свободных СМИ" и попытаться докопаться истины.

Мой сокращённый перевод статьи австралийской журналистки Кейтлин Джонстоун: https://caitlinjohnstone.com/2022/10/16/theyre-recycling-the...

Кому принадлежит труд?

Наверное, кому-то сама постановка подобного вопроса может показаться отвлечением внимания от животрепещущих проблем действительности, уходом в сухость теоретических умствований, попыткой реанимирования давно отброшенных самой жизнью утопических химер. Разве в перестройку не понятно нам объяснили партийные ученые с высокими академическими званиями, что плановая экономика устарела, что ей присущи врожденные пороки, такие как экономическая неэффективность, затратность, негибкость, вызванные отсутствием материальной заинтересованности работника в результатах своего труда? Разве не лучезарное будущее нам пророчили мудрецы из телевизора на стезе социального соперничества, конкурентной борьбы, экономических свобод и прав человека в благодатной рыночной среде? Кому еще могут быть непонятны их убедительные доводы?

Всякая наука начинается с простых, но, тем не менее, очень важных вещей. С определения предмета изучения, с соглашения по терминологии, метрологии, методологии и т. п. В естественных науках, обычно, особых проблем с этим не возникает. Физические законы, константы, единицы измерений, лабораторная практика, информационная база – всё в распоряжении ученого, занимающегося своим предметом. Ровно до тех пор, пока результаты его исследований не затронут кровных интересов господствующих классов. Вопросы истинности буржуазию не волнуют; её интересы сосредоточены в иной плоскости. Выгодно или невыгодно – всё остальное вторично.

Но откровенно заявить об этом как-то неловко. Такого сильного идейного противника как марксизм просто запретами и бранью победить нельзя. Идее следует противопоставить идею или хотя бы её имитацию. Следует вытравить из марксизма его революционное содержание – перевести в безопасное академическое русло, преподавать в престижных учебных заведениях, представить как одну из многих экономических теорий. Сменить язык, терминологию, трансформировать понятийный аппарат, «осовременить» определения. Вместо режущего слух «буржуазного общества» использовать «гражданское общество». Вместо «диктатуры пролетариата» - «тоталитаризм». Вместо «общественно необходимого труда» - «занятость». Так буржуазные «обществоведы» отрабатывают свой классовый паек, скрывая за глянцевой упаковкой отсутствие всякой научности и уж тем более порядочности.

Из новомодных словечек следует еще отметить популярное - «работодатель». Не капиталист, не буржуй, не кулак, не вор, крадущий чужой труд, чужое время, чужие жизни, а едва ли не благодетель - кормящая длань, дарующая работу от щедрот своих сирым и обездоленным.

Я не стану придерживаться моды в определениях – буду использовать термины марксистской политэкономии, поскольку именно в них используется научный подход к общественным явлениям.

Нужно ли доказывать, что без общественного труда человечество не может существовать в принципе? Следует ли тратить слова на то, чтобы объяснять взаимозависимость и взаимосвязанность трудовой деятельности всех членов общества? Сегодня никто, никакая самая крупная корпорация не способна самостоятельно произвести даже самый простой продукт. С одной стороны неизбежно встанет вопрос поставки сырья, оборудования, энергии, технологий, а с другой – наличие потребителя, которому этот продукт необходим. К тому же, в едином технологическим процессе воспроизводства жизненных условий общества используется не только труд наших современников, но и овеществленный труд всех предшествующих поколений. Труд распределен как в пространстве, так и во времени. Можно ли оспаривать эту очевидность?

Понятно, что общественный характер производство приобретает с появлением разделения труда, специализации отдельных производителей на определенных видах деятельности и ничем иным. Так кому же может принадлежать та малая частица всеобщего труда, которую каждый работник вносит в общее дело? Самому работнику? Но на работе врач лечит не себя, учитель учит не своих детей, пекарь печет хлеб не для своей семьи. Приходя с работы домой никто не приносит с собой труд как свою собственность. Никакого смысла не будет в труде программиста на необитаемом острове, без компьютера, средств связи, электроэнергии и прочих незамечаемых нами в повседневности вещей.

Тогда, наверное, труд принадлежит работодателю? Ведь он приобрел на рынке труда свободную рабочую силу и выплатил работнику зарплату за нее. Значит он и есть собственник труда? Но, оказывается, и собственнику труд работника нужен не больше чем самому работнику. Собственник, владеющий, например, рестораном, не нуждается в его услугах лично. Ресторан служит средством удовлетворения общественной потребности в питании, отдыхе, развлечениях, и, независимо от формы собственности, труд поваров, официантов, администраторов служит этой цели.

Так кому же, в конечном итоге принадлежит труд каждого? Всему обществу, как единому целому. Тем не менее, в условиях господства частной собственности между общественной потребностью и трудом имеется лишнее передаточное звено, ориентированное не на общественное благо, а на собственную выгоду. На тот самый «материальный интерес», о котором голосили советские партийные простофили. На тот самый «шкурнический» интерес, который имел резко негативную окраску в советское время, осуждаем, пожалуй, всеми религиях мира и официально неодобряем даже сейчас. Маркс сухо констатирует подобное моральное извращение, как главное противоречие капитализма – конфликт частного и общего, тормозящий развитие производительных сил. Общественный характер труда наталкивается на частную форму присвоения его результатов.

Только с ликвидацией самого института «священной и неприкосновенной» частной собственности это противоречие может быть разрешено, и труд будет принадлежать непосредственно своему истинному владельцу – обществу.

Это диктуется не только экономической целесообразностью, но и соображениями более высокого порядка – этическими требованиями. Непорядочно свой труд выделять из общего производственно-технологического процесса и требовать для себя особой привилегированности, повышенного содержания, знаков общественного внимания. Каким бы важным не был конкретный труд, он лишен всякого смысла вне труда других людей. Плата за труд, идущая из глубин человеческой предыстории, при внимательном взгляде, оказывается актом глубоко безнравственным, аморальным и бессмысленным. Этот акт якобы «свободной» купли-продажи живой рабочей силы в принципе не отличается от сделки на невольничьем рынке. Человек продает себя во временное пользование в качестве раба, батрака, холопа, чтобы получить средства к существованию. Его покупает посредник, владелец средств производства с откровенной целью наживы, извлечению из его труда прибавочной стоимости, хотя лично ему труд работника не нужен.

Зачастую, сам работник при капитализме не представляет себе возможности иных общественных отношений. Он рассматривает свои профессиональные навыки как свою собственность, как товар, который стремится продать подороже. Любые проблески сомнений в его сознании эффективно глушатся надсадной буржуазной пропагандой, массовой культурой, навязыванием мелкобуржуазных потребительских жизненных ценностей. А когда «мягкого давления» недостаточно, буржуазия пускает в ход более действенные средства вразумления рабов – инструменты классового государства, стоящего на страже её интересов.

Но как быть с «материальной заинтересованностью»? Что подвигнет человека на созидательный производительный труд, если не будет страха, не будет угрозы голодной смерти, потери жилья, семьи, детей? Ведь это самые действенные стимулы, которые без всякой агитации и проповедей заставляют людей браться за самый непривлекательный и тяжелый труд и, в сравнении с которыми, никакие выговоры и карикатуры в стенгазете не сравнятся.

Либералы огорченно разведут руками и непременно сошлются на «природу человека», на его врожденную лень, стремление к удовольствиям и праздности. Это, конечно, обман. Стремление к труду, к самореализации естественны для человека. Общественная невостребованность, вынужденное безделье, простой, действуют угнетающе на его психику. Не «частник», не «работодатель», а непосредственно общество должно гарантировать каждому своему члену без всякой дискриминации по роду деятельности, возможность свободного труда в едином процессе общественного производства.

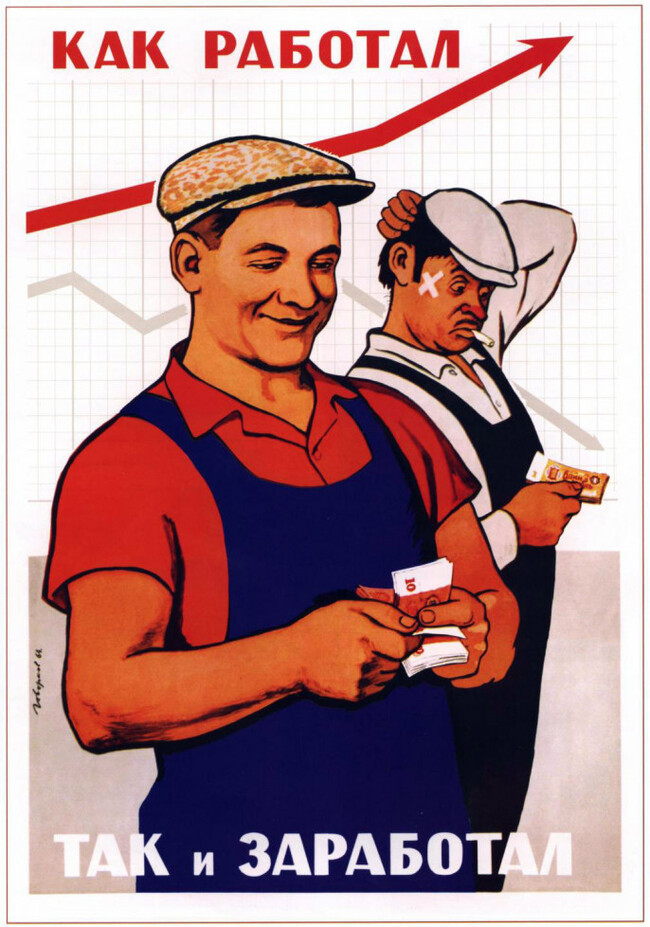

Распределение по труду. Это как?

Общеизвестно, что одним из краеугольных камней, положенных в основу советской модели общественного устройства являлся т. н. принцип распределения по труду. Не стану вдаваться в генезис этого феномена, приписываемого обычно буржуазному экономисту Прудону, отмечу лишь, что в силу своей расплывчатости и неопределенности он может быть декларирован где угодно и как угодно, к выгоде заинтересованных в том социальных групп и классов.

В первой конституции советского государства от 1924 года никакого такого «принципа» помянуто не было, но в Статье 12 Конституции СССР 1936 г. уже провозглашалось: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способности, каждому — по его труду».

Далее этот принцип утверждался во всех партийных документах, решениях съездов, постановлениях, сначала осторожно, с оглядкой на настроение масс, потом, после разгрома «левой оппозиции» более откровенно, даже вызывающе, на правах победителя, диктующего свою волю поверженному противнику.

С тех далеких пор всякая идейная внутрипартийная борьба обрела форму кадровых разборок и организационных выводов. Полемику подменили приговоры, а доводы – лагерные заборы и расстрельные стенки. Значение стало иметь не истинность суждений, не соответствие их марксизму-ленинизму, а личность крамольника, его связи и возможные покровители. Не тянется ли ниточка к Троцкому? К Радеку? К Зиновьеву? Как проявил себя в трудное для партийной бюрократии время дискуссий 1920-х годов?

Бюрократию можно понять.

Во-первых, она не обладала серьезными теоретическими познаниями в марксизме-ленинизме, и ей было удобнее и безопаснее полагаться на официальную точку зрения, на изрекаемые с самого верха истины. Организация победила Идею.

Во-вторых, партийная верхушка интуитивно чувствовала угрозу своему привилегированному положению, исходившую из малопонятных книжек классиков, в которых слова о равенстве вопиюще диссонировали с практикой коммунистического строительства в советском обществе.

И урок пошел впрок. Желающих вступать в теоретические дискуссии по вопросам распределения при социализме уже не осталось. Если даже сейчас, у бывалых людей клеймо «троцкиста» или «уклониста» вызывает чувство смутной тревоги и страха, то в 1930-х оно могло означить далеко не только «персональное дело» и крах карьеры.

Свое идейное воплощение «принцип социализма» - распределение «по труду» нашел в курсе «Политэкономии социализма» - дисциплины, обязательный к изучению в советских вузах. В программах он стоял сразу после «Политэкономии капитализма», с тем, чтобы студент мог ориентироваться в общих вопросах, касающихся общественного производства, освоить терминологию, познать азы марксизма-ленинизма в экономической области. Надо сказать, что в отношении капитализма изложение если и имело какие-то изъяны, то это, пожалуй, перекос в излишнюю академичность, бесстрастность, которые предмет явно не заслуживал. Таким высоким слогом описывать можно явления природы, физические законы, ход движения небесных светил, но не общественную систему, основанную на грабеже, разбое, насилии и терроре по отношению к человеку.

Весьма любопытным будет исследование хода ученой мысли по обоснованию законов социалистического производства, учитывая печальный исторический опыт последних десятилетий и цену, которую заплатили советские люди за излишнюю доверчивость к разным авторитетным суждениям. Нельзя сказать, что труженики идеологического фронта не знали трудов классиков. Проблема была в другом. Носителем Истины было Руководство Партии, которое и разрешало теоретические трудности в соответствии со своим пониманием должного, в согласии с требованиями текущего политического момента. А понимание должного у каждого вождя оказывалось разным, часто не просто не совпадавшим с научными представлениями об обществе, но и прямо противоположное им.

Вопрос распределения при социализме был неудобен. Сохранение товарно-денежных отношений, наемного труда, заработной платы предполагало необходимость какого-то их внятного обоснования. А «теория» в те времена, шла не от жизни, не от реальности - она сводилась к подбору подходящей цитаты, которая вскоре и нашлась:

«Ф. Энгельс писал: «...распределение, поскольку оно управляется чисто экономическими соображениями, будет регулироваться интересами производства, развитие же производства больше всего стимулируется таким способом распределения, который позволяет всем членам общества как можно более всесторонне развивать, поддерживать и проявлять свои способности» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 206).»

Здесь Энгельс обосновывает принцип коммунистического общества – от каждого по способностям, каждому по потребностям. Действительно, если потребности людей будут удовлетворяться не в равной мере, то как можно будет ожидать от них проявления всех их способностей в интересах общественного производства?

Каким образом номенклатурные «ученые» узрели в данном отрывке из «Анти-Дюринга» оправдание придуманного ими «закона социализма» - распределения по труду остается загадкой. Возможно, они исходили из отлаженной «логики» рассуждений риторически вопрошая – у нас нет частной собственности на средства производства? Нет. Значит у нас социализм. Значит, у нас социалистические товарно-денежные отношения и эксплуатация человека человеком невозможна в принципе. А распределение по труду, как и писал Энгельс, обусловлено интересами производства на данном уровне развития производительных сил.

Вот так, скороговоркой, без углубления во всякие этические тонкости, партийной бюрократией был определен важнейший принцип общественной жизни при социализме – «оплата по труду». Но из того, что у нас был провозглашен этот «принцип» никак не следовало, что это было обусловлено интересами производства. Такое утверждение требует весьма убедительного доказательства, а не просто ссылки на сложившийся порядок вещей. Косвенно, это свидетельствовало в пользу того, что, не смотря на чрезвычайно важную тему распределения при социализме, сочинители принципа «каждому по труду» понимали уязвимость своей позиции и отнюдь не стремились к содержательной полемике по данному вопросу.

Исторически принцип распределения по труду связано с мелкотоварным производством и отражает представления мелкобуржуазных экономистов о справедливости. Действительно, кто больше потрудился, тот больше и получил от общества благ. Что не так? Ведь и сам Маркс, вроде не возражал против такого распределения: «То же самое количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он получает обратно в другой форме».

Еще одной лазейкой для утверждения новоявленного «принципа социализма» послужило высказывание Ленина, в котором он критикует буржуазное понимание равенства:

«Идея равенства, сама являющаяся отражением отношений товарного производства,

превращается буржуазией в орудие борьбы против уничтожения классов, под предлогом будто бы абсолютного равенства человеческих личностей. Действительный смысл требования равенства состоит лишь в требовании уничтожения классов».

Просто находка для опытного демагога. Раз при социализме сохраняются классовые различия разных видов деятельности, раз труд не стал еще однородным, значит при социализме неравенство вполне допустимо, если только оно справедливо отражает различный трудовой вклад каждого в общественном производстве. А равенство вполне можно заклеймить как буржуазный предрассудок и троцкизм в чистом виде.

Виртуозно, не так ли? С какой же целью делается социалистическая революция, если не с целью уничтожения классов? Не с целью ликвидации такой непотребности, как частная собственность, в том числе и на такой специфический товар, как рабочая сила? При социализме человек освобождается от унизительной роли товара на рынке труда со всеми вытекающими последствиями. Его труд становится непосредственно общественным, не подлежащим какой-либо стоимостной оценке и «пропорциональному» воздаянию свыше, милостью профессиональных оценщиков и распределителей, взваливших на себя тяжкое бремя вершителей человеческих судеб.

Какие классы остаются после упразднения частной собственности? Никакие. Различия в профессиональной деятельности не служат причиной появления классов. Нет классов врачей, учителей, слесарей, сельскохозяйственных и промышленных работников, как нет и никаких «прослоек» между ними. Однако партийную бюрократию такая бесклассовость не устраивала. Она придумала «социалистические» классы, в противоположность буржуазным, не антагонистические по своей природе. Так «теория» издевательски была соблюдена. Раз есть классы, значит, есть и неравенство, значит, одному жизненных благ полагается больше, а другому - меньше. По труду!

Если называть вещи своими именами, то была «обоснована» дискриминация людей по роду их деятельности в системе общественного разделения труда. Но, в отличие от прямой классовой дискриминации при капитализме, разделение людей на «важных» и «второстепенных» производилось партийной бюрократией весьма произвольно, особенно, когда дело касалось руководящих постов. Излишне напоминать, что все кадровые решения спускались сверху и зачастую отражали субъективный интерес влиятельного начальника. Таким образом, дискриминация осуществлялась не только материальная, но и статусная, вызывающая ассоциацию со средневековой привилегированностью аристократической знати.

Количественной мерой труда является рабочее время. Качественная сторона труда никакой меры не имеет и не может быть положена в основу какого-либо «пропорционального» воздаяния. Но именно качественную сторону труда партийные «теоретики» намеревались «оценивать» для чего делили труд на квалифицированный и неквалифицированный, физический и умственный, простой и сложный, ответственный и не очень. Тем самым в «оценке» труда допускался полный произвол, позволявший «на глазок» выводить цену труда работника, руководствуясь тарифными сетками, штатным расписанием, нормами выработки, с добавлением разных коэффициентами и надбавок, с точностью до копейки определяющих цифры в графах платежных ведомостей.

Это совсем не так безобидно, как может показаться. То, что некоторые политики, пытаются оправдывать советское неравенство, ссылаясь на то, что оно не идет ни в какое сравнение с сегодняшними привилегиями новоявленной знати, свидетельствует об их полном непонимании значения равенства в формировании общественного сознания. Делаются туманные ссылки на «пятую колонну», на «перерождение» руководства партии, «забывая» о том, что бытие определяет сознание и у каждого следствия непременно есть причина. В данном случае социальное неравенство, индоктринированное в виде «принципа распределения по труду» и являлось важнейшим фактором, формировавшим мелкобуржуазное, мещанское сознание не только рядовых тружеников, но и высшего руководства страны и партии. Сознание наемного работника, продающего свою рабочую силу капиталисту или государству, как и любого торговца, не может быть коммунистическим. Рабочий, испытывающий удовлетворение от того, что он «заработал» больше своего товарища, вряд ли будет способен к восприятию идеи равенства. Жизнь уже породила в нем понятие «моё», которое стало ему намного ближе понятия «наше». Оставался всего один шаг до классового предательства.

Мера труда, вне зависимости от его характера, есть рабочее время. Это совершенно не значит, что при социализме царит «повременная» оплата труда. Поскольку отсутствует сам товар «рабочая сила», то нет и её купли-продажи, следовательно, не может быть и никакой платы за неё, ни большой, ни маленькой, ни «заслуженной», ни «справедливой». Равенство в труде и равенство в плате – истинный, научный, марксистско-ленинский принцип социализма. Всё остальное – социальные утопии и мимикрия бюрократических хамелеонов, именем Ленина осквернивших дело Октябрьской революции, предавших великие идеи Равенства и Справедливости. И чего ради, хочется спросить? Чтобы сладко есть, тешить тщеславие, упиваться всевластием, вешать друг другу ордена за «заслуги» в непродолжительной бренности своего существования? И много ли песен о вас народ сложил, не считая матерных частушек? Много ли легенд о вас останется в вечности, не считая издевательских анекдотов? У вас был шанс остаться в памяти народной идейными вождями, отважными героями, первопроходцами, посвятивших свои жизни бескорыстному служению людям. Вы же покрыли себя несмываемым позором предательства и останетесь лишь напоминанием о непростительном невежестве и глупости, прихотью истории вознесенной к вершинам власти.

Оно того стоило?

Почему во времена Сталина стирали людей с фотографий

На фоне всего происходящего у меня родился очередной высер.

Последние дни СМИ, причем контролируемые государством, на голубом глазу обсуждают, как мобилизованные покупают форму, аптечки, бронежилеты и как это все подорожало. И как ФАС занялся этим вопросом.

Телеграмм каналы собирают деньги на зимнюю, блъть, форму для группы СПЕЦНАЗА…

Начальника тыла уволили но все-таки нашли ему должность в министерстве🤷🏻