«Замок». Магия Франца Кафки

Если вы никогда не читали книг Франца Кафки, то вы не знаете, что такое настоящая тоска. Вы понятия не имеете, что такое скука. Сложно найти писателя в мировой литературе, который бы тянул кота за яйца так, как это делал Франц. Но надо отдать должное, у него это неплохо получалось.

Итак, вкратце опишу, что лично меня зацепило в его книге «Замок».

Книга предельно скучная, но один эпизод меня просто сразил на повал. Причём не сколько сам эпизод, сколько техника в которой он написан. Но обо всём по порядку.

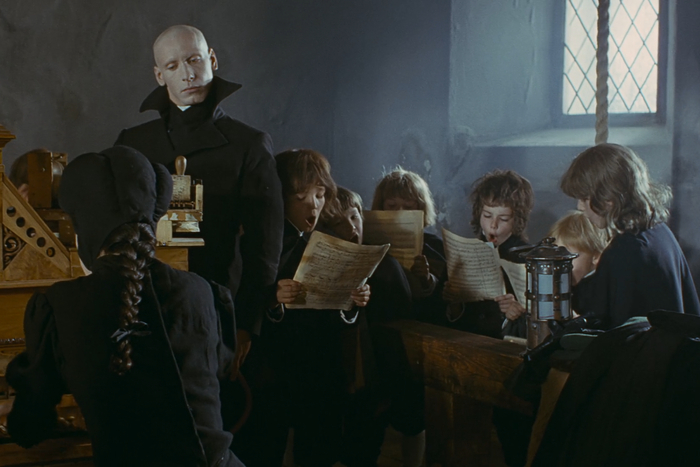

Главный герой К. прибыл в непролазные ебеня, в которых ему нужно попасть в Замок. В нём К. должен пройти собеседование на должность дворового землемера. Но как только К. принимает попытки туда попасть, то тут же возникают помехи, которые не дают ему этого сделать. Причём помехи настолько абсурдные, что от них охуевает и читатель, и главный герой. Чем дальше читаешь, тем больше погружаешься в атмосферу кошмарного сна.

Небольшая преамбула.

Существует два типа читателей художественной литературы. Первые при чтении книги не визуализируют события в виде картинки в голове, а просто скользят взглядом по строчкам текста. Вторые - визуально представляют то, о чём читают. Я отношусь ко второму типу читателей. Это сказано не для красного словца, а потому что феномен о котором пойдет речь, напрямую связан с образным мышлением читателя.

Продолжаем.

В надежде на помощь, наш герой слоняется от дома к дому, от чиновника к чиновнику. Ветром гонимый, солнцем палимый, хуем придавленный. И никто не хочет ему помочь попасть в злополучный Замок. Все футболят К. и никто не даёт ему внятного ответа, как же именно туда попасть. А как только он находит хоть какую-то зацепку, то оказывается, что это вовсе не зацепка. Наш герой вновь ловит хуйцы в пустынных коридорах.

Перехожу к самому эпизоду.

К. стоит на улице и ждёт какого-то мужика, который вроде как должен помочь ему попасть в Замок. Он уже проклял всё и вся, в безуспешных попытках получить хоть какую-то ценную информацию. Наш герой выгорел и переутомился.

Начался сильный ветер, пошёл снег. Мужик с которым назначена встреча всё никак не идёт. К. начинает мёрзнуть. На дворе ночь, а из-за усилившегося ветра пошёл снегопад. Наконец, К. разглядел сквозь ночную метель идущего мужика, которого он уже и не надеялся дождаться.

И в чём же здесь особый литературный прием, спросите вы? А в том, что в этом эпизоде не было указано времени суток. Вообще. Но мозг визуализировал и дорисовал, что суровая метель началась именно ночью. В самом эпизоде про это не было сказано ни слова. Это уже потом по ходу сюжета было сказано, что на улице тогда стояла непроглядная ночь. Я не знаю, как Кафке удалась такая манипуляция моим вниманием, но это было неожиданно, чёрт возьми.

В общем, для меня это то, что называют магией литературы. Кафка настолько искусно выстроил атмосферу, что от неё воображение дорисовывает то, что ещё не дорисовалось. Этот писатель умеет играть на струнах психики читателя так, как никто другой. Я не могу назвать «Замок» охуенной книгой, но для меня это был особый читательский опыт. К тому же, там очень много метафор и отсылок к религиозным мотивам. Возможно, когда-нибудь я сделаю на них отдельный обзор.

Спасибо за внимание!