Революция, рост и падение: загадка советского пути (часть 3-я)

Всех приветствую! В предыдущих частях мы разобрались, как СССР совершил индустриальный рывок, а потом создал систему стимулов, которая подавляла любые инновации. Сегодня поговорим о том, как эти противоречия привели к системному кризису, который уже нельзя было решить простым увеличением производства.

Предел роста: когда планы важнее результата

Вспомним премии за выполнение плана. К 1970-м годам эта система окончательно скатилась в абсурд. Результат реформы: машиностроение за 10 лет увеличило выпуск в денежном выражении в 2,6 раза, а в натуральном — всего на 50%! То есть станков стало больше в полтора раза, а денег за них брали в два с половиной раза больше.

Но у советских предприятий - потребителей и выбора то не было. В условиях хронического дефицита и прикрепления потребителей к производителям можно было накручивать цены сколько угодно. Получался замкнутый круг, чем дороже делали продукцию, тем легче было выполнять план в рублях.

К 1983 году СССР на единицу национального дохода тратил:

- нефти в 2,2 раза больше, чем США

- стали — в 3 раза больше

- цемента — в 2,9 раза больше

Не потому что у нас были плохие технологии (хотя и это тоже), а потому что система мотивировала УВЕЛИЧИВАТЬ затраты, а не снижать их.

Логика была железная, чем больше потратил на производство — тем выше можешь установить цену. Чем выше цена каждого изделия — тем меньше их нужно сделать для выполнения плана в рублях. Получался своеобразный экономический мазохизм - чем хуже работаешь, тем легче живется.

Еще в 1920 году австрийский экономист Людвиг фон Мизес предсказал эту проблему в своем "калькуляционном аргументе": без рыночных цен у плановиков нет возможности понять, что действительно нужно экономике. Советские теоретики долго спорили с Мизесом, но к 1970-м стало ясно — старик оказался прав.

Самое трагикомичное — история с девятой пятилеткой (1971-1975). Работу над ней начали в начале 1968 года, а утвердили только в конце 1971-го. Первый год пятилетки уже прошел, а план еще обсуждали.

Почему так долго? Потому что математика не сходилась. Министерства требовали ресурсов на 200 миллиардов рублей больше, чем их было в природе. Госплан пытался всех "помирить", но как говорится - "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

И при всем этом сам план включал в себя около 90 тысяч показателей! Представляете масштаб бюрократического безумия? В 1971 году коллегия Госплана провела 21 заседание только по пятилетке — практически каждые две недели сидели и меняли расчеты.

Венгерский экономист Янош Корнаи описал главную болезнь плановых экономик одним словом — дефицит. В капитализме рост производства ограничивается спросом или деньгами. В СССР — только нехваткой материалов.

Почему? Потому что деньги всегда можно было "выбить" из бюджета или взять льготный кредит. Банкротств не было — ведь работающее предприятие хоть что-то производит, а закрытое вообще ничего. Поэтому все предприятия жили в режиме "мягких бюджетных ограничений" и требовали все больше ресурсов.

Так к концу 1980-х средний возраст промышленного оборудования вырос до 26 лет против 16-20 в США. Доля оборудования старше 20 лет увеличилась с 8% до 14%. Новые заводы строили, но рабочей силы на них не хватало. Старые работали на изношенном оборудовании, а о реконструкции можно было только мечтать, останавливать нельзя — план же.

Академик Юрий Яременко объяснил системный кризис через концепцию "качественных" и "массовых" ресурсов. Качественные (высокотехнологичные материалы, точное оборудование, квалифицированные кадры) десятилетиями шли в ВПК и космос. Остальные отрасли приспособились работать с тем, что осталось.

К примеру, даже сложно было снабдить сельское хозяйство современной техникой. Новые комбайны и тракторы могли выйти из строя за пару месяцев, потому что не было ни квалифицированных механиков, ни качественного масла. Система породила технологическую шизофрению: одни отрасли жили в XX веке, а другие из XIX еще не вышли.

Получался порочный круг: низкотехнологичные отрасли требовали больше первичных ресурсов, для добычи которых нужны были высокие технологии. Как итог, качественные ресурсы тратились на обеспечение работы отсталых производств, но обходным путем.

Неизбежный финал

К 1980-м стало ясно: система исчерпала свой потенциал. Методы, которые обеспечили индустриальный рывок 1930-х, к 1970-м превратились в смирительную рубашку.

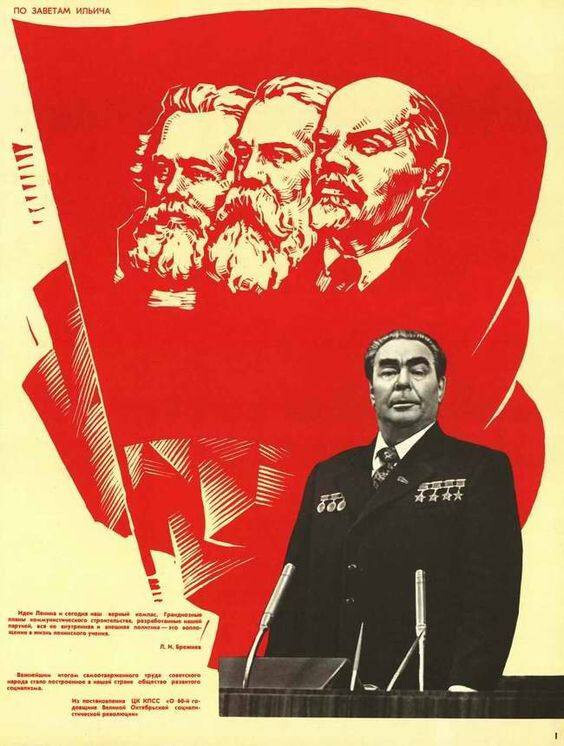

Любые попытки реформ только ухудшали ситуацию. Половинчатые меры создавали новых игроков, которые начинали тянуть одеяло на себя еще активнее. Как говорил Брежнев про косыгинскую реформу: "Реформа, реформа... Кому это надо? Работать нужно лучше, вот и вся проблема".

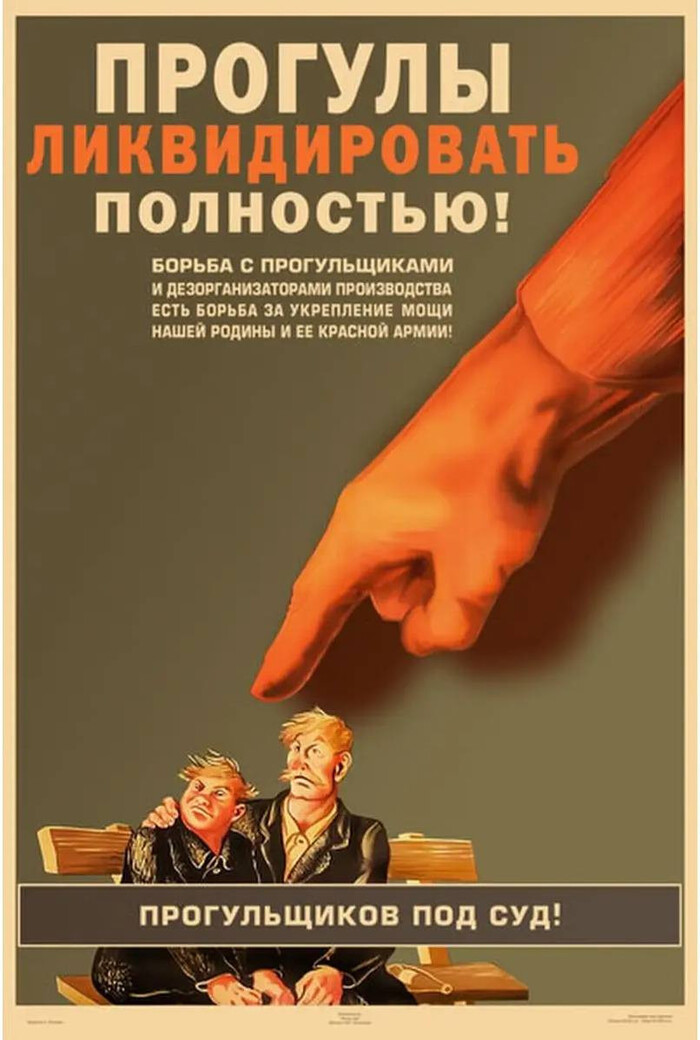

Но проблема была не в том, что люди плохо работали. Проблема была в том, что система мотивировала работать неправильно.

СССР стал жертвой собственного успеха. Страна, которая хотела построить самое рациональное общество в мире, создала самую иррациональную экономику. Но это был не случайный сбой — это была закономерность, заложенная в основе системы.

Экстенсивный рост имеет свой предел. Можно согнать крестьян с земли один раз, можно выкачать природные ресурсы, можно мобилизовать все силы страны. Но что делать дальше?

Накопившиеся противоречия требовали кардинальных решений. В следующей серии постов мы разберем, как Михаил Горбачев попытался реформировать нереформируемое и, почему перестройка вместо обновления системы ускорила ее крах. Готовьтесь — впереди история о том, как благие намерения привели к необратимым последствиям!

Не забывайте подписываться на мой телеграм канал, там еще больше контента.