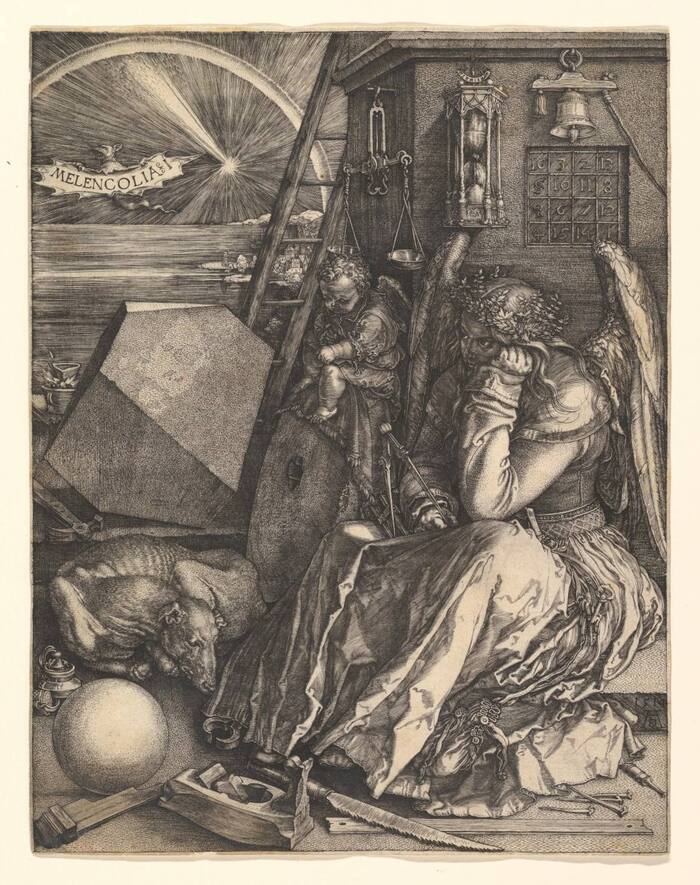

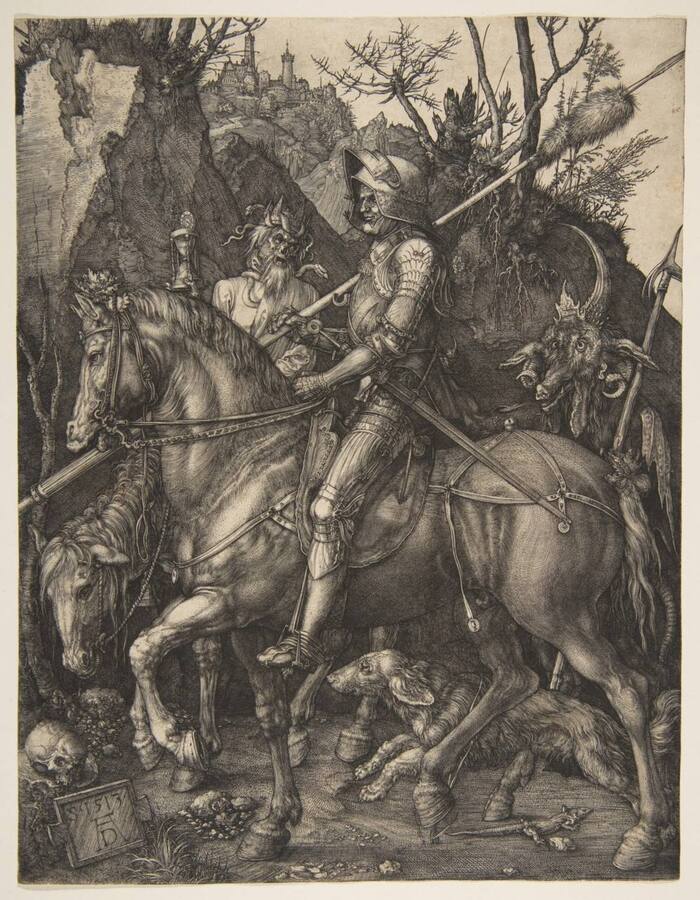

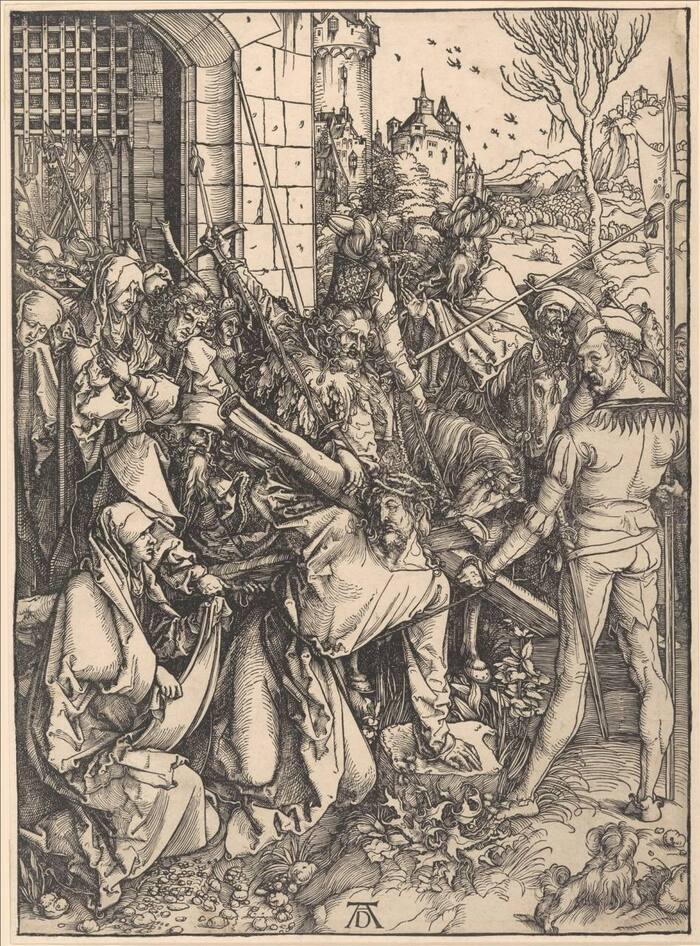

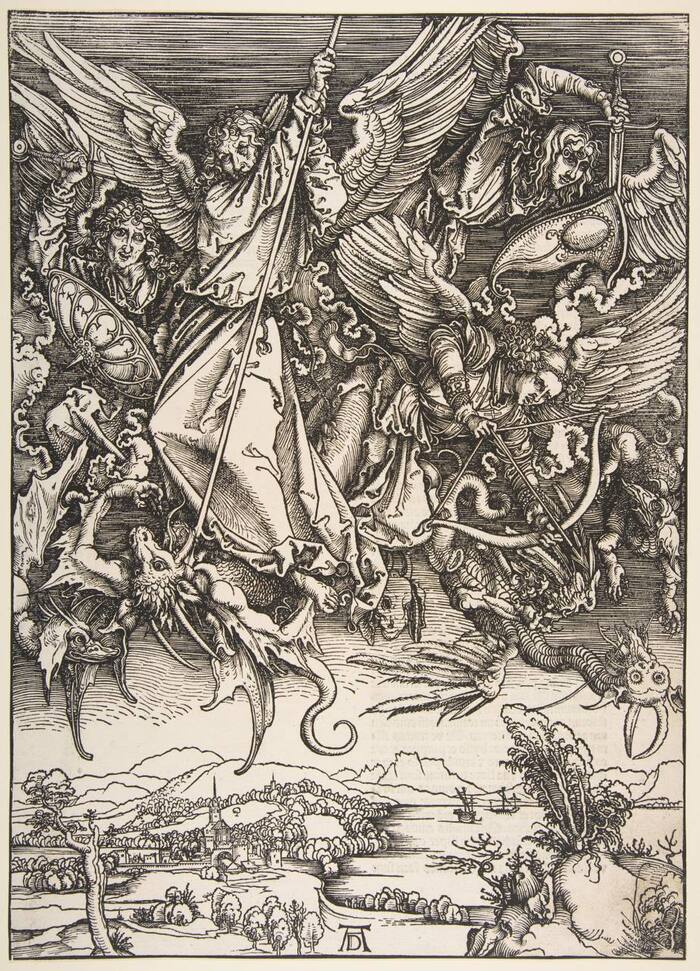

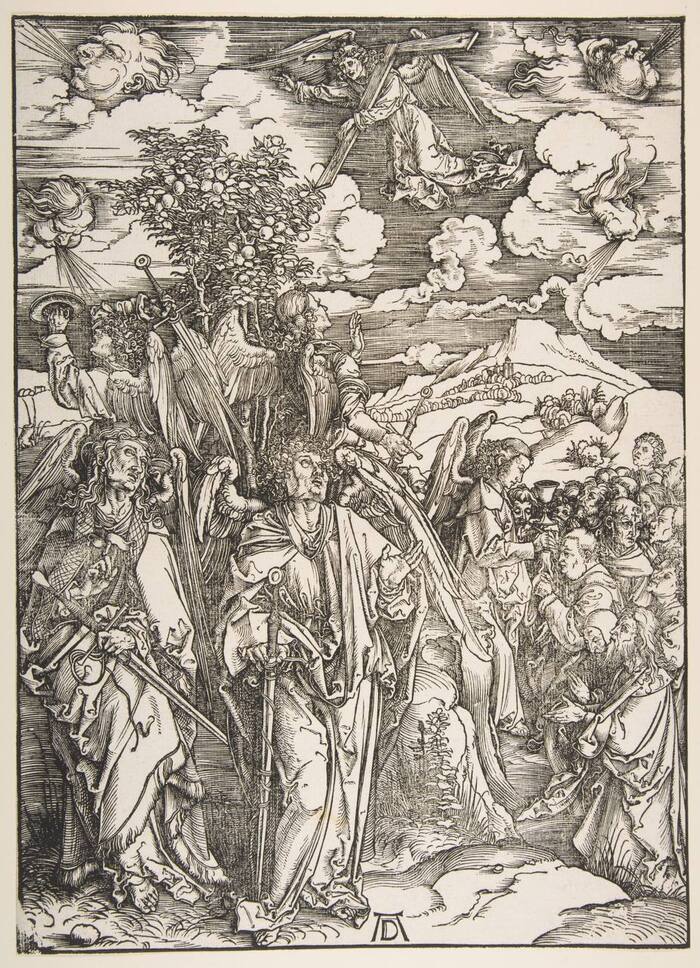

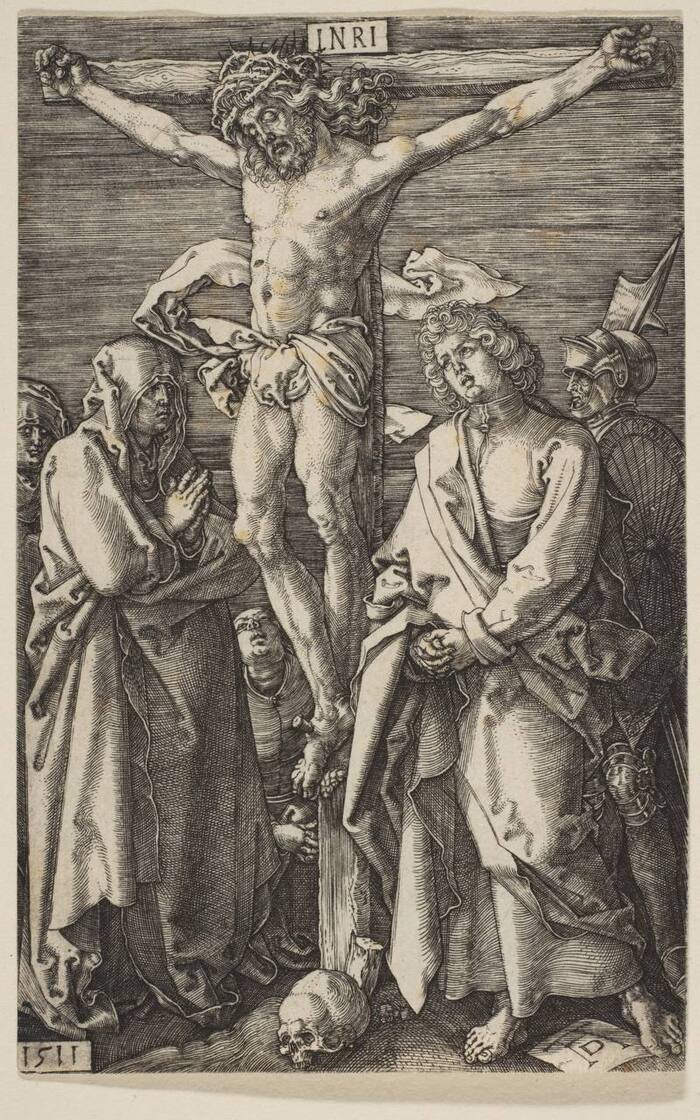

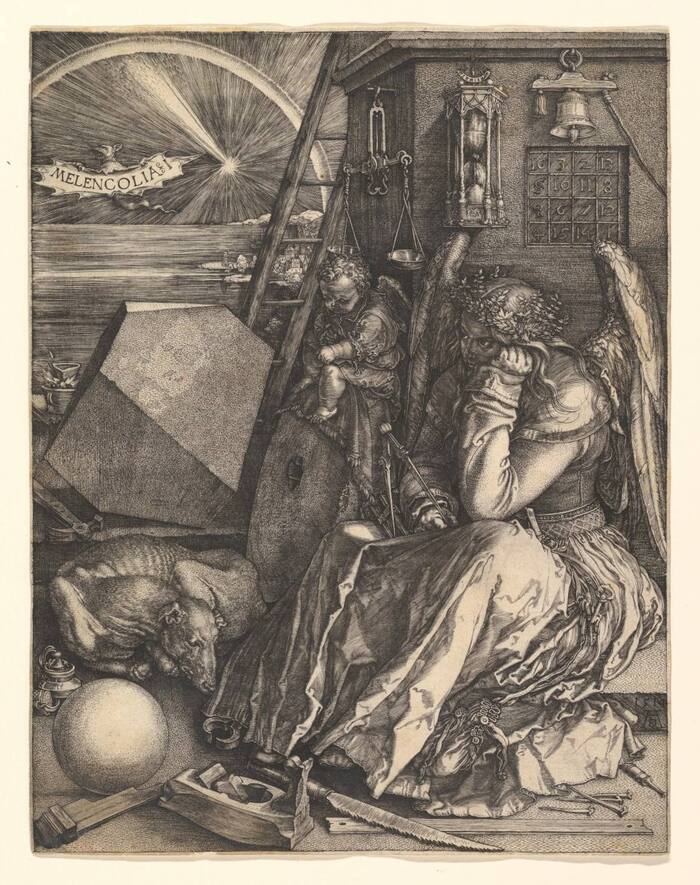

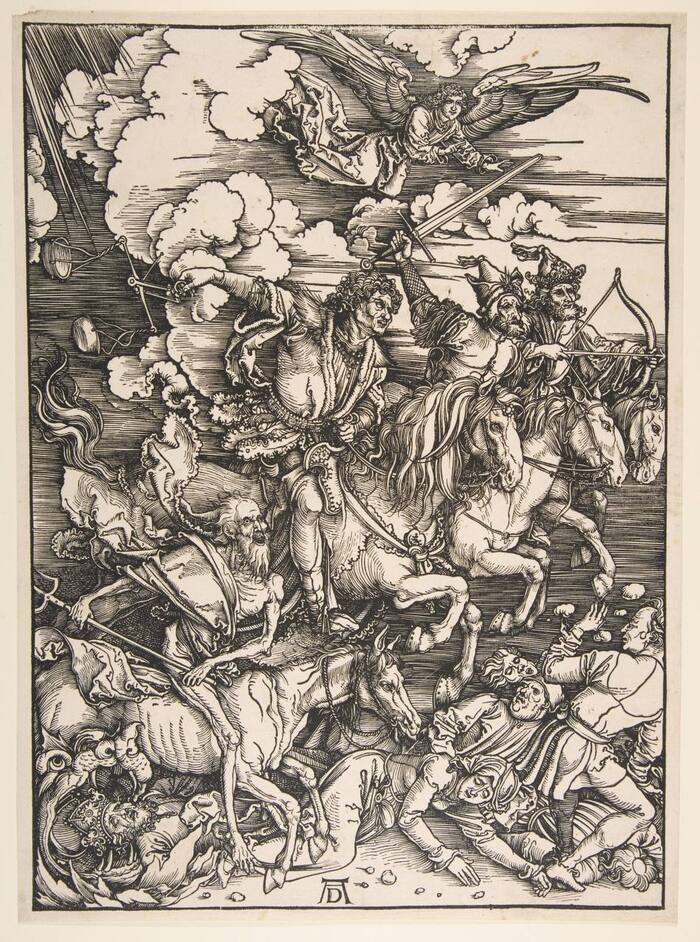

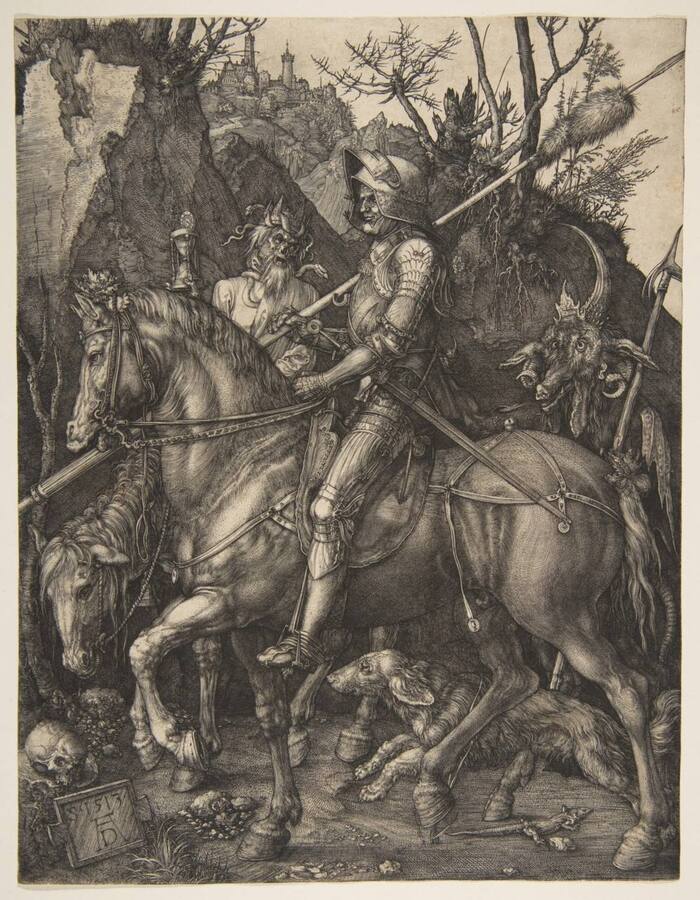

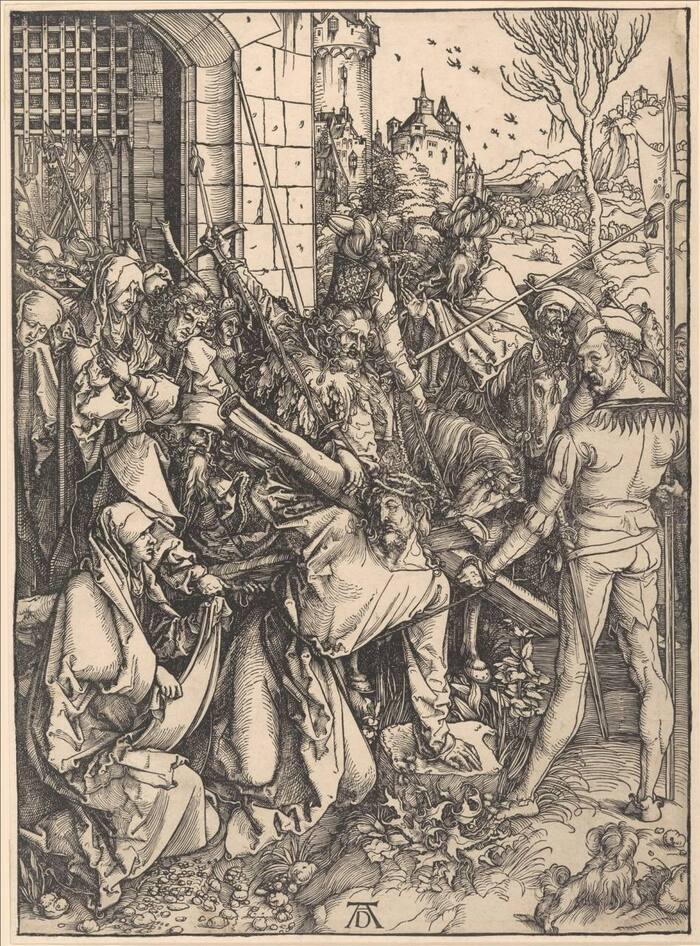

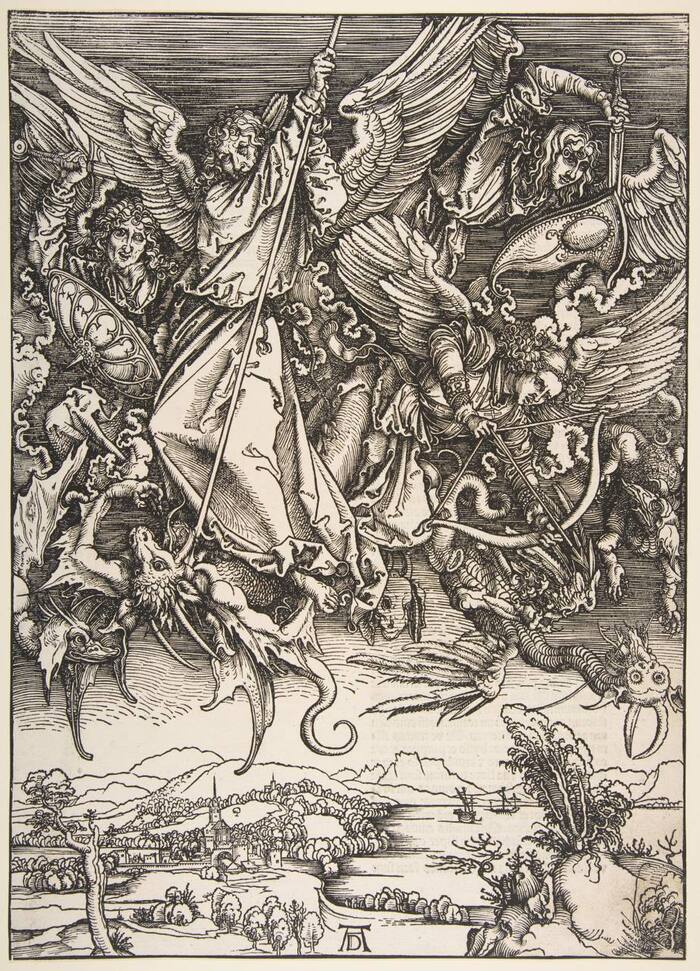

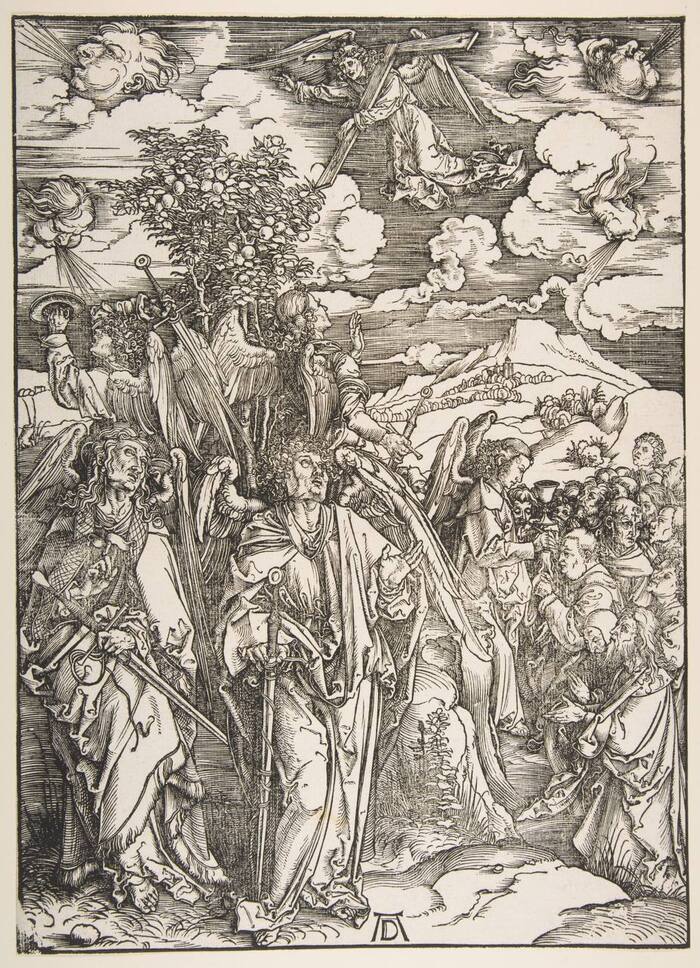

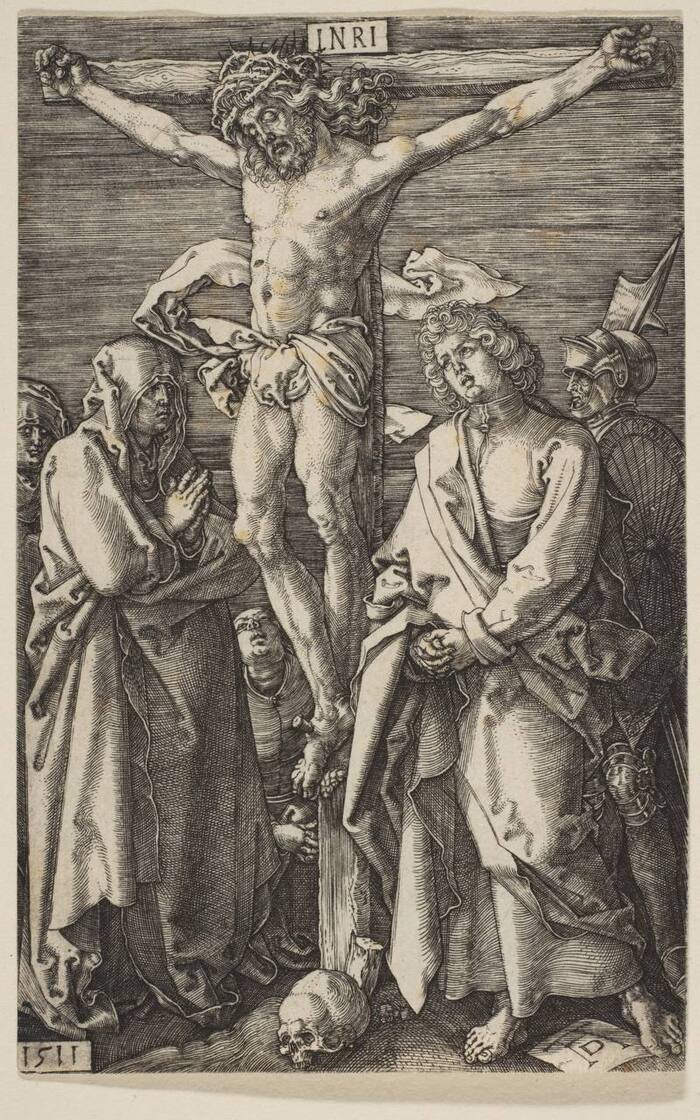

Гравюры Альбрехта Дюрера (1471 – 1528)

И что пошло не так? Ведь XX век объявил подражание природе моветоном. Но почему тогда мы до сих пор восхищаемся картинами, которые невозможно отличить от фото?

Попробуйте представить западное искусство без идеи подражания. Сложно? Еще бы! Мимесис (от греческого μίμησις – подобие, воспроизведение; иногда пишут мимезис) – это не устаревший термин из учебника эстетики. Это, можно сказать, первобытный инстинкт искусства, его изначальный двигатель. Но его история – настоящие американские горки: от всеобщего обожания в Античности до гордого отрицания авангардистами XX века. Давайте проследим увлекательную судьбу этой концепции: что она значила, как ее то превозносили, то проклинали, и во что она превратилась сегодня.

Акробаты с быком. около 1550 до н. э. и около 1450 до н. э. Фрагмент фрески, найденный британским археологом Артуром Эвансом в начале XX века во время раскопок Кносского дворца.

В самом общем смысле мимесис – это про то, как искусство «смотрит» на реальность и пытается ее повторить. Но не спешите представлять художника с калькой! Это не всегда было банальным копированием.

Древние греки понимали под мимесисом нечто куда более богатое. Можно выделить целых четыре грани:

Ритуальная: представьте жреца в дионисийском экстазе – это было действо, выражение, а не срисовывание с натуры.

Техническая: здесь вступает Демокрит с его практичным взглядом: люди, дескать, просто подсмотрели у паука, как ткать, у ласточки – как строить гнезда, а у соловья – как заливаться трелью. Мимесис как всеобъемлющий принцип «у природы на подхвате».

Копирующая: а вот Платон нахмурился. Для него мимесис – это жалкое копирование видимости. Раз реальный мир и так лишь тень мира идей, то искусство, подражающее этому миру – тень тени! Мало того, в своем «Государстве» он и вовсе объявил такие искусства «ядом для души», заманивающим нас в ловушку обманчивых видимостей. Не самый лестный отзыв, согласитесь?

Творческая: но тут вступает, как гений опровержения, Аристотель. В своей «Поэтике» он элегантно реабилитировал мимесис. Нет, говорил он, это не тупое срисовывание! Это:

Правдивый рассказ о том, что было или есть.

Полет фантазии – изображение того, как говорят или мечтают.

И, наконец, идеал – показ того, как должно быть.

Искусство, по Аристотелю, не раб, а волшебник: оно может сделать вещь прекраснее или уродливее реальности. Мимесис – это творческое пересоздание мира по законам красоты и жанра.

Фрагмент фрески из Помпей I века н. э. "Ахиллес и Брисеида", на которой изображена сцена из «Илиады», где по приказу Агамемнона похищенную троянскую принцессу и жрицу Брисеиду уносят от Ахиллеса.

Античность обожала мимесис в его аристотелевском, жизнеутверждающем ключе. Вспомните байку про виноград Зевксиса, такой реалистичный, что голуби пытались его клевать. Вот он, идеал – обмануть природу ее же оружием!

Средневековье сделало крутой вираж. Религиозное искусство Запада и особенно Византия на первое место поставили символ. Здесь важнее была не точность линий, а глубина смысла, намек на горний мир. Воображение богослова стало весомее правдоподобия анатома.

Ренессанс – это триумфальное возвращение мимесиса! Художники и теоретики вроде Леона Баттисты Альберти провозгласили: искусство – это «вторая природа», созданная руками гения. Но гений не просто копирует – он изучает законы перспективы, света, анатомии, чтобы конкурировать с природой. И появился новый нюанс: подражать нужно не только природе, но и великим античным мастерам, которые уже достигли в этом совершенства. Эхо мимесиса зазвучало вглубь веков.

На рубеже XIX-XX веков в искусстве грянула настоящая революция. Классический аристотелевский мимесис вдруг показался многим удушающе тесным, устаревшим. Почему?

Бунт против «старого мира»: Авангард жаждал не отражать старую, как ему казалось, прогнившую реальность, а создать новую! Искусство должно не зеркалить, а творить – духовные миры, утопии, чистые формы.

Технологический удар под дых: И главный «виновник» – фотография (а следом и кино). Зачем художнику месяцами выписывать детали, если механический глаз делает это мгновенно и безупречно? Точное копирование природы стало ненужным. Техника украла у живописи ее многовековую монополию на реализм.

Авангард ответил радикальным разводом с мимесисом:

Абстракционизм (Кандинский): «Долой предметы!». Чистые цвет, линия, форма – вот язык будущего. Истина – в беспредметном.

Кубизм (Пикассо): разбил реальность на геометрические осколки и собрал заново, показав предмет сразу с нескольких точек зрения. Не «как видится», а «как понимается».

Футуризм: воспел скорость, динамику, шум машин. Реальность не статична – искусство должно передать ее вихревое движение, отбросив «старье» вроде гармонии и пропорций.

Отказ от мимесиса перевернул все с ног на голову:

Искусство сменило функцию: из зеркала реальности оно превратилось в генератор новых миров, идей, ощущений. Задача – не отражать, а провоцировать, удивлять, создавать.

«Дегуманизация»? Ортега-и-Гассет метко назвал этот процесс: человек, его страсти и интерьеры ушли со сцены. На первый план вышли форма, концепция, жест. Реакция на кризис старого гуманизма.

Но мимесис не умер! Он просто надел новые маски:

Техно/Медиамимесис: современное искусство часто соревнуется или иронично обыгрывает язык экрана (телевизора, компьютера, соцсетей). Реальность теперь фильтруется через пиксели.

Гиперреализм: парадоксально, но это тоже мимесис, только соревнующийся уже не с природой, а с фотообъективом в его же сверхточности.

Постмодернистский «постмимесис»: игра цитатами, коллажами, отсылками. Мир стал текстом, и искусство подражает уже не «реальности», а другим текстам, образам, медиа. Бесконечное зеркало отражений.

Абстракция? Не совсем! Даже в абстрактных полотнах можно увидеть мимесис структур, энергий, процессов мироздания – не форм, а их скрытых принципов.

Мимесис прошел путь от сакрального ритуала до философской категории номер один, от «яда для души» до основы ренессансного величия, и, наконец, до изгоя авангарда. Но он не канул в Лету. Как истинный феникс, он возрождается в новых, подчас причудливых формах. Сегодня он вынужден танцевать вальс с технологиями, соревноваться с экраном, пародировать медиапоток или искать истину в структурах, невидимых глазу. Его история – зеркало самой истории искусства: вечный поиск ответа на вопрос «Зачем?» и «Как?» в отношениях между творцом, творением и огромным, необъятным, вечно ускользающим миром вокруг. И кто знает, какие новые маски наденет старик-мимесис в эпоху нейросетей и виртуальных реальностей? Интрига сохраняется.

Титры

Материал подготовлен Вероникой Никифоровой — искусствоведом, основательницей проекта «(Не)критично»

Я веду блог «(Не)критично», где можно прочитать и узнать новое про искусство, моду, культуру и все, что между ними. В подкасте вы можете послушать беседы с ведущими экспертами из креативных индустрий, вместе с которыми мы обсуждаем актуальные темы и проблемы мира искусства и моды. Также можете заглянуть в мой личный телеграм-канал «(Не)критичная Ника»: в нем меньше теории и истории искусства, но больше лайфстайла, личных заметок на полях и мыслей о самом насущном.

Мы представили первую картину из серии «Двери состояния» — работу, созданную в коллаборации художника Antonio Lebedef и нейроучёного Владимира Козлова.

Картина называется «Дверь Поиска» — она основана на дофаминовом контуре мотивации и создана так, чтобы активировать в человеке состояние любопытства, внутреннего движения и формирования новых нейронных связей.

По словам Владимира Козлова, её визуальный код буквально запускает в мозге режим «открытого исследования».

На презентации произошло важное:

Любовь Казарновская отметила, что искусство, способное укреплять внимание, повышать нейропластичность и возвращать человеку контакт с собой — критически важно сегодня.

Её слова стали лучшим подтверждением, что мы движемся в правильном направлении.

А главное — эта серия станет продолжением большого научно-художественного проекта, где каждый холст будет не просто картиной, а входом в новое состояние сознания.

глитчсюрреализм - создаётся////// искусство/6 дверей____, которое работает.

И это только начало/.

Antonio Lebedef × Владимир Козлов

Нейроарт. Картина №1

Эта работа — визуальная карта момента, когда в мозге рождается любопытство.

Приоткрытый горизонт — это активация дофаминовой системы вознаграждения (VTA → nucleus accumbens), запускающая древний импульс поиска. Именно он помогает сознанию выйти за пределы привычного и сделать шаг в неизвестность.

Золотые линии — вспышки новых нейронных связей.

Здесь встречаются страх (амигдала) и свобода (префронтальная кора): норадреналиновая тревога превращается в мотивацию благодаря дофамину. Это момент, когда нейропластичность буквально «освещает» путь вперёд.

Глубокий синий — мост между памятью и предвосхищением.

Гиппокамп передаёт прошлый опыт в зоны моделирования будущего, создавая нейронный коридор между «было» и «ожидает». Это работа предиктивного мозга, где прошлое используется для создания новых смыслов.

Вся композиция — переход от хаоса к поиску.

От подкорковых инстинктов к неокортексу, от реакции к творчеству, от темноты к вспышке решения. Это тот самый момент, когда сознание перестраивает себя через любопытство — главный эволюционный механизм познания.

«Дверь Поиска» — первая работа серии нейроарта, где искусство становится инструментом повышения нейропластичности.

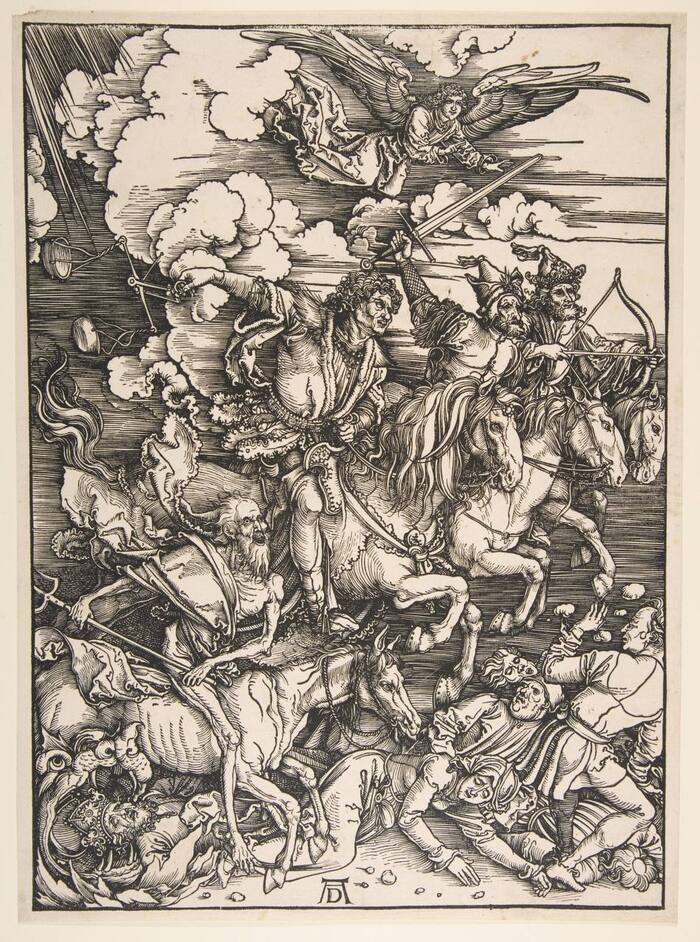

4 всадника Капиталистического апокалипсиса КОЛЛЕКТИВУС, ПРОЛЕТАРИУС, ПЛАНОМЕР, ИСТРЕБИТЕЛЬ

Antonio Lebedef × Владимир Козлов

Нейроарт. Картина №1

Эта работа — визуальная карта момента, когда в мозге рождается любопытство.

Приоткрытый горизонт — это активация дофаминовой системы вознаграждения (VTA → nucleus accumbens), запускающая древний импульс поиска. Именно он помогает сознанию выйти за пределы привычного и сделать шаг в неизвестность.

Золотые линии — вспышки новых нейронных связей.

Здесь встречаются страх (амигдала) и свобода (префронтальная кора): норадреналиновая тревога превращается в мотивацию благодаря дофамину. Это момент, когда нейропластичность буквально «освещает» путь вперёд.

Глубокий синий — мост между памятью и предвосхищением.

Гиппокамп передаёт прошлый опыт в зоны моделирования будущего, создавая нейронный коридор между «было» и «ожидает». Это работа предиктивного мозга, где прошлое используется для создания новых смыслов.

Вся композиция — переход от хаоса к поиску.

От подкорковых инстинктов к неокортексу, от реакции к творчеству, от темноты к вспышке решения. Это тот самый момент, когда сознание перестраивает себя через любопытство — главный эволюционный механизм познания.

«Дверь Поиска» — первая работа серии нейроарта, где искусство становится инструментом повышения нейропластичности.

Художник Antonio Lebedef / — художник, который видит то, что другие только начинают осознавать.Основатель направления глитч-сюрреализм, соединяющего искусство, технологии и подсознание. Его работы — это не просто живопись, а исследование того, как цифровая эпоха изменяет восприятие человека. Каждая его работа — это импульс. Она заставляет чувствова…

Вы когда-нибудь чувствовали себя не на своём месте? Представьте: вы - выпускник художественной академии, изрисовали сотни гипсовых носов, прошли огонь, воду и «вы плохо чувствуете композицию»… А потом на сцену выходит робот. Причём с маникюром. И продаёт свой портрет Алана Тьюринга в Нью-Йорке за 1,08 миллиона долларов.

Да, робот.

Да, на Sotheby’s.

Да, стартовали со 120 тысяч. 27 ставок. И гейм овер.

Художницу зовут Ай-Да. Она не только рисует — она ещё и философствует. Рассуждает, что её портрет Тьюринга — это размышление о «богоподобной природе ИИ».

Ай-Да — первый ультрареалистичный робот-художник (2019 год), умеет писать картины, лепить скульптуры и, судя по всему, уже уверенно забирается на головы живым художникам.

Имя — в честь Ады Лавлейс. Всё честно: великая женщина создала идею мыслящей машины — машина теперь расплачивается добром. Миллионом долларов.

Мы вообще понимаем, что прямо сейчас смотрим на новый культурный поворот? Искусство, технологии, философия, рынок - всё переплелось в один сюрреалистичный клубок, который очень скоро станет нормой.

И вот главный вопрос, который хочется бросить в воздух: если робот уже продаёт искусство за миллион, что будет дальше с тем, что создаём мы? Как изменится культура? Что станет ценностью?

Если такие истории цепляют, хотите разбираться в культурных сдвигах, новинках, книгах, неожиданных идеях и трендах без снобизма — загляните ко мне в тг-канал. Там уютно, умно и по-человечески интересно. Недавно писала пост про понравившиеся цитаты из прочитанных книг