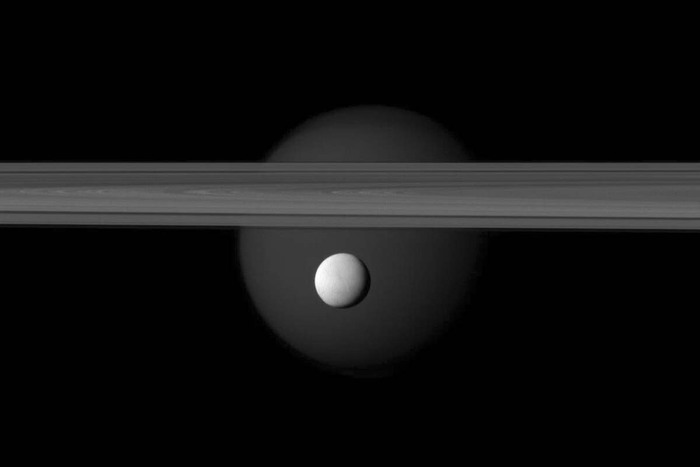

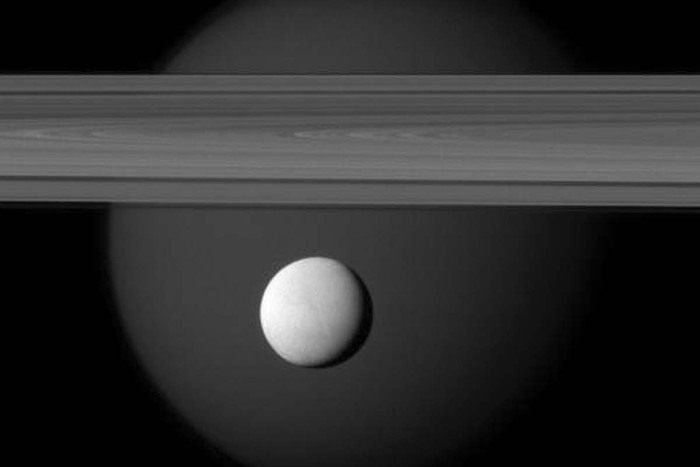

Энцелад и Титан: два потенциально обитаемых мира в одном кадре

Кадр, представленный ниже, был получен космическим аппаратом NASA "Кассини" 12 марта 2012 года. И это не просто очередная красивая космическая фотография, а карта будущего — направление, по которому человечество пойдет в поисках жизни за пределами Земли.

На переднем плане — ледяной 504-километровый спутник Сатурна Энцелад. Его поверхность покрыта толстой коркой льда, средняя толщина которой составляет внушительные 20 километров. Но под ней скрывается глобальный подповерхностный океан. Из глубоких разломов на южном полюсе, носящих поэтическое название "тигровые полосы", регулярно вырываются струи водяного пара и ледяных частиц — гейзерная активность, выбрасывающая в открытый космос материал, который берется непосредственно из океана.

"Кассини" несколько раз пролетал сквозь гейзеры Энцелада, осуществляя анализ образцов прямо налету. В ходе этих операций аппарат обнаружил сложные органические молекулы, аммиак, метан, соли и фосфаты. Кроме того, недавний повторный анализ данных показал, что океан Энцелада существенно теплее, чем предсказывали модели, а еще он очень стабильный и, определенно, существует очень давно. Все это является косвенным доказательством того, что перед нами очень перспективное место для зарождения и поддержания жизни, какой мы ее знаем по земному опыту. Вероятно, Энцелад уже является обитаемым миром.

На заднем плане изображения — Титан, гигантский спутник со средним диаметром 5 152 километров. Этот мир крупнее Меркурия (средний диаметр 4 879 километров) и почти в 1,5 раза больше Луны. Титан — единственный спутник в Солнечной системе, наделенный атмосферой (она даже на 50% плотнее земной), и на поверхности которого есть устойчивые "водоемы", представляющие собой углеводородные "коктейли": реки, озера и моря из жидких метана и этана. В этих "водоемах", при температуре ниже -180 градусов Цельсия, могут протекать химические процессы, совершенно чуждые земной биохимии — но, возможно, не менее сложные.

Энцелад предлагает нам жидкую воду и органику — основу земной жизни. Титан — жидкость, но другую, и атмосферу, способную поддерживать необычные формы химической эволюции.

Оба мира — не просто интересные объекты. Они — две природные лаборатории для проверки независимых гипотез о том, как может возникнуть жизнь в космосе. И на этом снимке два таких разных небесных тела, представляющих колоссальный научный интерес, символически разделены кольцами Сатурна.

Интересное по теме:

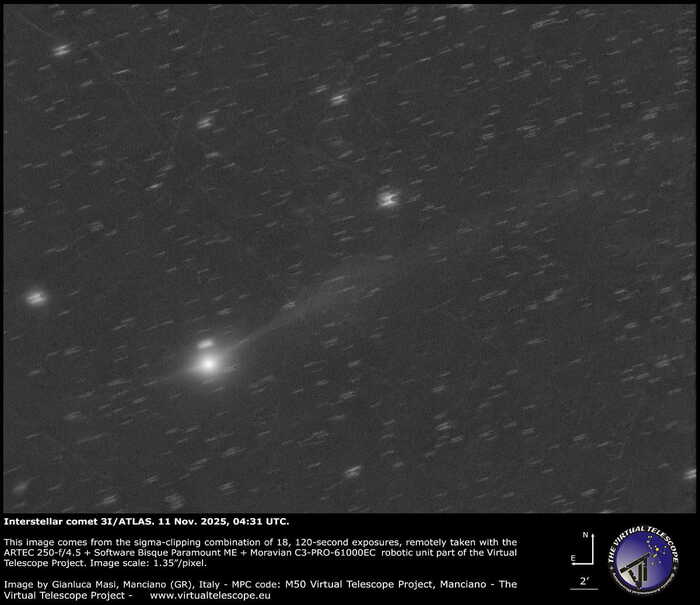

Рост ионного хвоста кометы 3I/ATLAS

Межзвездная комета 3I/ATLAS, редкий гость из другой системы, демонстрирует все более зрелищное представление по мере приближения к Солнцу. Новые снимки от проекта «Виртуальный телескоп» зафиксировали, что ее ионный хвост стал значительно длиннее и приобрел четкую структуру. Это прямое свидетельство того, что космическая странница активизируется, все сильнее реагируя на солнечное тепло.

Яркий ионный хвост — это результат взаимодействия кометы с нашим светилом. Ультрафиолетовое излучение Солнца «сдувает» с кометы заряженные частицы газа, которые затем уносятся прочь солнечным ветром, образуя голубоватый шлейф, всегда направленный в сторону от Солнца.

Рост хвоста означает, что с поверхности ядра теперь активнее сублимируют — то есть превращаются прямо в газ — летучие вещества, вероятно, углекислый газ.

Это превращение делает 3I/ATLAS бесценным подарком для науки. В отличие от своих тусклых межзвездных предшественников, эта комета позволяет изучать свой состав.

Высокая доля углекислого газа может рассказать астрономам об условиях в той далекой планетной системе, где она родилась, проливая свет на эволюцию комет за пределами Солнечной системы.

Успешный запуск Нью-Гленн: путь к Марсу и Луне!

Ракета Нью-Гленн стартовала со стартового комплекса 36 на станции космических сил у мыса Канаверал, штат Флорида. 13 ноября 2025 года.

В четверг Blue Origin впервые запустила ракету New Glenn с двумя космическими аппаратами НАСА для исследования Марса. Это был второй полет ракеты, увенчавшийся успехом, несмотря на четырехдневную задержку из-за погоды и солнечных бурь.

98-метровый New Glenn стартовал с мыса Канаверал, отправив аппараты Escapade на орбиту. Впервые ракета-носитель была восстановлена и вертикально приземлилась на баржу в Атлантике — важный шаг для снижения затрат, аналогично SpaceX.

Аппараты Escapade проведут год у Земли, на расстоянии 1,5 млн км, а осенью 2026 года отправятся к Марсу с гравитационным разгоном. Они изучат верхние слои атмосферы и магнитные поля, взаимодействующие с солнечным ветром, чтобы понять утечку атмосферы и защитить будущих астронавтов от радиации.

Миссия низкобюджетная (менее $80 млн), организована Калифорнийским университетом в Беркли. НАСА использовала первый полет New Glenn, пропустив идеальное окно запуска осенью 2024 года из-за новизны ракеты.

New Glenn в пять раз крупнее суборбитальных New Shepard и предназначена для доставки людей и грузов на Луну. Blue Origin заключила контракт с НАСА на третью высадку в рамках Artemis, конкурируя с SpaceX, которая опередила в первых миссиях. В прошлом месяце НАСА возобновила контракт на первую высадку из-за задержек Starship.

НАСА планирует облет Луны астронавтами в начале 2026 года на SLS, с посадкой к концу десятилетия. Китай также стремится к Луне.

От взрыва сверхновой до ретроградной Венеры: как строилась Солнечная система

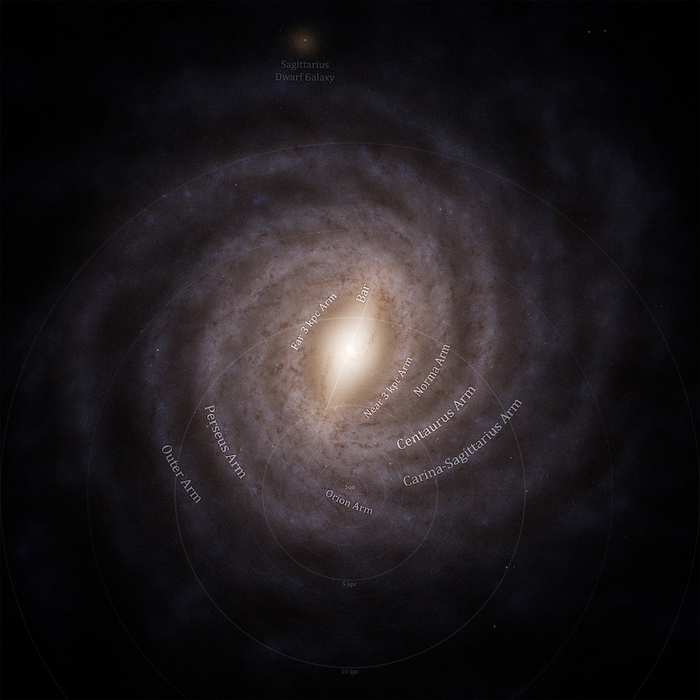

Откручиваем время назад на 4,6 миллиарда лет. И хотя солнечная система и сделает к сегодняшнему дню около 20 оборотов вокруг центра галактики - находиться будем примерно в том же районе рукава Ориона Млечного Пути.

Вид Млечного Пути с обозначением спиральных рукавов. Высокое разрешение (10000x10000px, 19,5 MБ). Источник: ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar - CC BY-SA 3.0 IGO

Начинаем строить нашу солнечную систему. Что имеем? От прошлых взрывов сверхновых, белых карликов (из-за их взаимодействий в двойных системах) и слияний нейтронных звёзд, нам досталась обогащённая продуктами нуклеосинтеза - солнечная туманность. Это холодное (10-20К), молекулярное, газопылевое облако размером ~100-200 астрономических единиц от центра.

(1 а.е. - расстояние от Земли до Солнца, орбита Нептуна находится на 30 а.е.)

Почему молекулярное? По массе состав облака состоит примерно на 71% из молекулярного водорода (H₂), 27% гелия (He) и 2% "металлов", где последние - все элементы тяжелее гелия.

«Металлы» у астрофизиков - профессиональное обобщение- то есть элементы, которые не были созданы во время Большого взрыва, а «выплавлены» в звезде.

Термин - «металличность» подразумевает массовую долю «выплавленного» звездами «металла».

А нужно им это для определения возраста исследуемых звезд.

Считаем массовые доли: X(водорода) + Y(гелия) + Z(всего остального, т.е. "металла") = 1 (или 100%). Чем металличность больше – тем наблюдаемый объект моложе и наоборот.

В то время как практически весь (более 98-99%) водород во вселенной возник именно при большом взрыве. Остальная малая его часть хоть и синтезируется в звездах и в других астрофизических процессах, но это капля в море по сравнению с первичным запасом.

А вообще разделяют 3 поколения звезд: 1-ое почему-то – молодняк вроде нашего солнца, с "металличностью" Z ≈ 1.5-2%. Если у 2-ого еще меньше, то у 3-го его вообще нет, Z ≈ 0, в принципе, как уже и самого поколения, и вообще оно гипотетическое. Звезды третьего поколения должны были быть массивными, жить недолго и первыми начать серить "металлами".

Самая старая из известных звезд - звезда 2-го поколения СМСС J031300.36−670839.3, имеет самую низкую "металличность" из известных во Вселенной на 2014 год.

Так чёт отвлеклись.

У нас есть 2% «металлов» ~ 60 земных масс, плавающих в гигантском облаке газа. Само по себе это облако могло бы висеть так довольно долго. Нужен был «пинок». Последние научные данные 2024-2025 годов всё убедительнее указывают на то, что триггером коллапса солнечной туманности стала ударная волна от взрыва относительно близкой сверхновой.

Анализ соотношений 26Al и Ti показывает, что взрыв произошёл на расстоянии 20-30 парсек от протосолнечного облака, примерно за 0.94 (+0.25/-0.21) миллиона лет до формирования первых твёрдых тел Солнечной системы. То есть Солнце родилось в ассоциации со звездой массой около 25 солнечных масс, которая и взорвалась.

Ударная волна сжала облако, инициировав гравитационный коллапс одновременно дристнув впрыснув в него продукты нуклеосинтеза, 60Fe c T½ ≈ 2.6 миллиона лет. Именно поэтому мы находим избыток 60Ni (продукт распада 60Fe) в древнейших метеоритах - прямое доказательство того, что наше Солнце появилось в результате взрыва близкой сверхновой.

Про то как формируются звезды, включая наше солнце читать предыдущий мой пост:

Синтез химических элементов и их изотопов в ядрах звезд

ХРОНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНЕТ

Кто первый встает – того и тапки?

Учёные из университета Нагои и Итальянского национального института астрофизики впервые точно датировали формирование первенца - Юпитера - 1.8 млн лет. Нарастив приличную массу, ядро Юпитера начало как пылесос втягивать гигатонны водорода и гелия из диска. Этот процесс «безудержной аккреции» должен был завершиться до 3-5 миллионов лет, пока солнечный ветер молодого Солнца (T Тельца) не сдул весь газ.

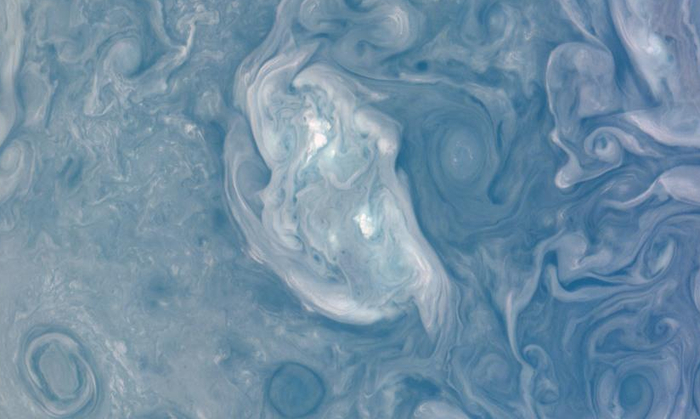

Фрагмент снимка Юпитера, сделанного 20.09.2024 космическим аппаратом НАСА «Юнона». Источник (Снимки полярных штормов на Юпитере крупным планом - JPEG 1,25 МБ)

Следом примерно через 3 миллиона лет после начала формирования солнечной системы - Сатурн. Уран и Нептун завершили формирование ядер примерно через 9 миллионов лет, так они были дальше, где плотность материала ниже, а орбитальные периоды дольше. То есть, когда эти двое набрали ядра и были готовы «впитывать» газ, большая его часть уже была в Юпитере с Сатурном, а оставшаяся сдута Солнцем.

Поэтому они и остались «недоразвитыми» газовыми гигантами, став ледяными гигантами (с массивными ледяными мантиями и относительно тонкими газовыми атмосферами).

Юпитер и Сатурн. Источник

Мало того, пока газ еще был, эти гопники решили мигрировать в центр (модели Grand Tack / Nice и их варианты). Юпитер поехал внутрь, примерно до орбиты Марса (1.5 а.е.) тем самым отжав часть материи у еще не сформировавшего Марса. Поэтому Марс стал всего в 10% массы Земли, а не в 50-70%, как показывают модели без миграции газовых гигантов.

Сатурн, следовавший за ним, попал с последним в резонанс, и после вместе «развернулись» и поехали наружу.

Марс начинает формироваться на своей орбите, но Юпитер добивает своим гравитационным влиянием "вычищая" (вышвыривая) материал с его орбиты, оставляя лишь ~10% от того, что должно было быть.

Сборка Каменных Планет (T = 10 – 100 млн лет)

Внутренняя система (Меркурий, Венера, Земля, Марс) собиралась медленно и после того, как газ ушел. Это был процесс столкновения и слияния десятков «зародышей» (протопланет) размером с Луну или Марс. Формирование Земли, по сути, завершилось ~50-100 миллионов лет спустя, с финальным гигантским ударом, создавшим Луну (столкновение с Тейей).

Теперь касаемо Венеры, ниже James из NASA в своем видео указал Венеру перевернутой. Это одна из версий (2020 год).

Но, согласно последним моделям/симуляциям (2025 год), Венера вероятно испытала столкновение с телом массой 0.01-0.1 земных масс, что могло замедлить период ее вращения до более 2 дней, что необходимо для последующего замедления до современных 243 дней путём приливного торможения. А дополнительные столкновения закрутили ее в обратном (ретроградном блять) направлении, то есть по часовой стрелки, относительно Земли.

Венера - единственная планета земного типа без спутника, что согласуется с тем, что любой спутник был бы разрушен в ходе таких катастрофических событий.

Уран кстати вертится на боку по тем же причинам. Все.

пысы: Я иду от частного к общему: сперва Земля, потом Солнце, наша система (этот пост), следующий - Млечный путь, вот спойлер

Ответ на пост «Если кто забыл»1

Ох уж эти низшие формы жизни..

В комментах появились вопросы по системам координат во вселенной в сторону дома, давайте объясню подробнее.

Всегда и везде можно привязаться к космическому микроволновому фону, что остался после БВ. (Запомни этот трюк на случай, если закинет в такую пустоту, где вокруг ни звёздочки). Далее ориентируемся по массам тёмной материи и скоплению галактик - они двигаются крайне медленно. Дальше по квазарам и пульсарам пролетаем в свой район, всё с поправкой на четвёртое измерение и гравитационные искажения, само собой. Ищи ту что светится в нужном спектральном диапазоне - не прогадаешь. Дальше даже шестиклассник справится - выбирай нужное расстояние от центра, угол долготы и широты по диску - и вот она твоя солнечная система. Отсчитать третью планету от солнца сами-то сможете?

Естественно нужны подходящие инструменты, которые люди уже сейчас имеют или в состоянии построить. Ну дык и в океане тоже нефиг делать без ЖПС или хотя бы секстанта с компасом!

Всё, дальше сами, не благодарите!

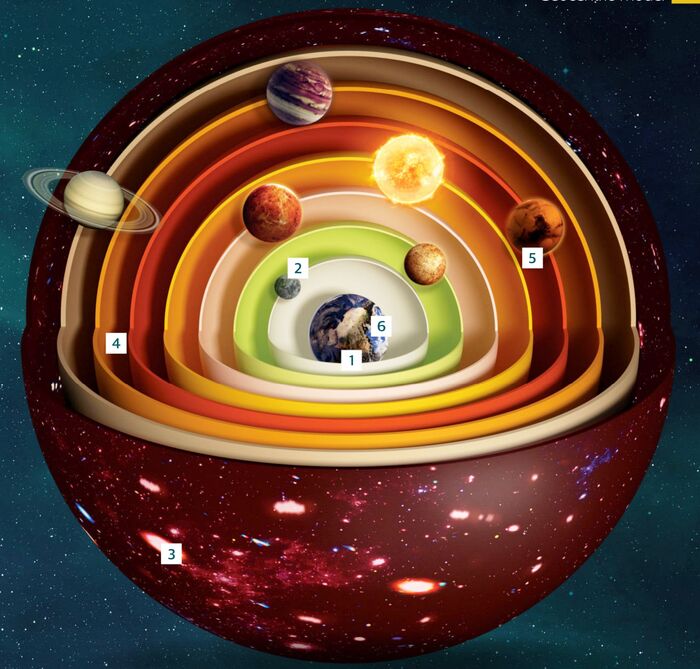

Геоцентрическая модель вселенной

ЗЕМЛЕЦЕНТРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВСЕЛЕННУЮ

Некогда широко принятая, геоцентрическая модель, согласно которой Земля является центром Вселенной, а Солнце и планеты вращаются вокруг неё, теперь является развенчанной теорией, хотя, тем не менее, некоторые люди все еще верят, что Вселенная вращается вокруг них. В опросе 2012 года, проведенном Национальным научным фондом среди 2200 человек в Соединенных Штатах, на вопрос «Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вращается вокруг Земли?» четверть ответила неправильно. Этот устаревший взгляд был когда-то нашим единственным взглядом на космос. В своё время древние греки были первыми, кто предложил геоцентрический взгляд на Вселенную.

Хотя, в те времена были альтернативные взгляды на строение вселенной: гипотезу о том, что Земля и другие планеты движутся по своим орбитам вокруг Солнца, ещё в III веке до н.э. выдвинул древнегреческий астроном Аристарх Самосский. Ему принадлежит авторство научного трактата «О величинах и расстояниях Солнца и Луны», где он впервые в истории науки пытается установить расстояния до этих небесных тел и их размеры. Это единственное сочинение Аристарха Самосского, которое дошло до нас.

Ещё раньше, примерно в V веке до н.э., последователи Пифагора предположили, что наша планета вместе с другими небесными телами, включаю Солнце, вращается вокруг некоего небесного огня.

Евдокс был первым, кто создал модель геоцентрической Вселенной примерно в 380 году до нашей эры. Затем Аристотель придумал более подробную геоцентрическую модель, которая позже была уточнена Клавдием Птолемеем, также известным как Птолемей, в его трактате «Альмагест», выпущенном во II веке нашей эры. NASA утверждает, что «Птолемей представляет собой воплощение знаний греческой астрономии». Это отражено в том факте, что геоцентрическая модель выдержала испытание временем и была принята в течение почти 1500 лет.

Тысячи лет люди пытались понять небеса над головой, и наше понимание вселенной развивалось вместе с технологическими достижениями и научными знаниями. Глядя на небо из того, что кажется фиксированной точкой отсчета, и, наблюдая, как звезды и планеты танцуют по небу, мы можем понять, почему древние греки приняли геоцентрический взгляд на вселенную. Они верили, что Земля, на которой они стоят, находится в центре, а небо, или «небеса», вращаются вокруг нее в серии слоистых сфер. Сложная геоцентрическая модель Птолемея утверждала, что планета движется по малому кругу, известному как эпицикл. Затем эпицикл движется вокруг Земли по большему кругу, известному как деферент. Порядок Солнечной системы относительно геоцентрической модели таков: Земля — неподвижна, а в центре — Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. Поскольку звезды, по-видимому, движутся намного медленнее планет, они были помещены в самую внешнюю сферу, самую дальнюю от Земли. Несмотря на сложность модели, эта точка зрения была широко принята в течение многих лет. И большую часть времени модель работала. Она могла объяснить, почему звезды, по-видимому, совершают оборот вокруг Земли один раз в день и почему планеты движутся иначе, чем звезды. Геоцентрическая модель также соответствовала религиозным верованиям того времени, поскольку многие греческие философы и астрономы верили, что боги создали людей, а небеса божественны, поэтому, конечно, мы должны находиться в центре всего этого. Люди предполагали, что Земля находится в центре Вселенной из-за интерпретации писаний католической церковью. Сторонники Коперника пытались доказать, что эта теория неверна.

Научные модели используются для проверки нашего понимания законов науки путем прогнозирования поведения системы. Если наблюдения реального события соответствуют прогнозам, сделанным моделью, то мы знаем, что модель хорошо подходит; однако, если наблюдения не соответствуют прогнозам, то модель необходимо переработать. Хотя геоцентрическая модель выдержала испытание временем в течение почти 1500 лет и могла объяснить некоторые наблюдения космоса, а также соответствовать религиозным убеждениям, она ни в коем случае не была «простой». Бритва Оккама — это термин, используемый учеными для помощи в создании теоретических моделей. Это означает, что не обязательно следовать самой простой теории, независимо от того, верна она или нет, а вместо этого нужно прорезать беспорядок, чтобы найти лучшую теорию, основанную на лучших научных принципах и знаниях того времени. В начале 16 века Николай Коперник бросил вызов геоцентрической модели и предположил, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. Эта гелиоцентрическая модель с центром на Солнце упростила движение планет, устранив более сложные идеи эпициклов и деферентов. Осознавая свои противоречивые взгляды на то, что мы, «творения Бога», больше не находимся в центре вселенной, Коперник ждал публикации своей теории De revolutionibus orbium coelestium (О вращении небесных сфер) до 1543 года, года своей смерти.

Коперник заявил, что его гелиоцентрическая модель может объяснить видимые изменения в движении планет, и началась Коперниковская революция. Хотя гелиоцентрическая модель Коперника была точнее геоцентрической, она все же имела свои недостатки.

Коперник предположил, что ретроградное движение Марса по небу было всего лишь иллюзией, вызванной тем, что Земля «обгоняет» Красную планету, вращаясь вокруг Солнца. Гелиоцентрическая модель Коперника не смогла полностью объяснить движение планет, поскольку она основывалась на планетах, движущихся по идеальным окружностям. Позже Иоганн Кеплер усовершенствовал модель, заявив, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, а не по круговым. Обновленная модель Кеплера затем идеально соответствовала наблюдениям, поэтому модель больше не нуждалась в доработке. Несмотря на доказательства, подтверждающие упрощенную гелиоцентрическую модель, научное сообщество не спешило принимать переход от взгляда с центром на Земле к взгляду с центром на Солнце. В конце концов, геоцентрическая теория была принята большинством людей на протяжении более 1500 лет, и они к ней привыкли. Главным поворотным моментом для принятия гелиоцентрической теории стал момент, когда Галилео Галилей посмотрел на небо в телескоп в 1610 году. Галилей совершил бесчисленное множество открытий, но два из них оказались ключевыми в подтверждении гелиоцентрического взгляда на Солнечную систему. Во-первых, Галилей открыл луны, вращающиеся вокруг Юпитера, доказав, что объекты могут вращаться вокруг других тел, помимо Земли. Во-вторых, он обнаружил, что, как и Луна, Венера имеет фазы, что еще раз подтвердило теорию о том, что Венера и другие планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Потребовалось почти столетие, чтобы новая гелиоцентрическая модель была принята после того, как она была впервые предложена Коперником. В конце концов, ученые больше не могли ее отвергать из-за растущего количества научных доказательств в поддержку гелиоцентризма. Новая модель, центрированная на Солнце, кардинально изменила наш взгляд на Вселенную и продолжает помогать нам понимать солнечные системы за пределами нашей собственной.

1. Согласно геоцентрической модели, Земля была неподвижной и в центре вселенной.

2. Звезды и планеты все вращались вокруг земли.

3. Поскольку планеты, казалось, двигались быстрее, чем звезды, греки поместили их ближе к Земле, а звезды расположены во внешней сфере.

4. Все объекты в небе были прикреплены к сферическим орбитам и, следовательно, вращались вокруг Земли.

5. Ретроградное движение Марса было особенно проблематичным для Птолемея, и его геоцентрическая модель не смогла точно предсказать положение красной планеты.

6. Геоцентрическая модель предполагала, что все объекты подчиняются правилам «естественного движения», то есть они вращались вокруг Земли с той же скоростью.