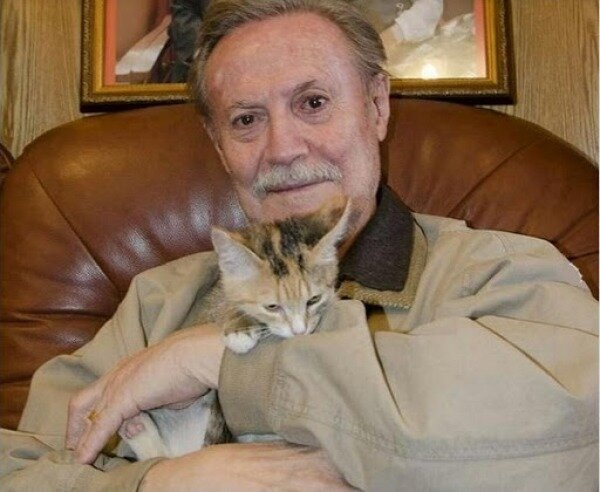

Сегодня ровно 90 лет со дня рождения блистательного советского актёра и прекрасного человека Юрия Соломина (1935-2024), превосходно сыгравшего в таких сильных фильмах, как "Адъютант его превосходительства", "Четвёртый", "Право на прыжок", "Блокада", "Инспектор уголовного розыска", "Сувенир для прокурора", "ТАСС уполномочен заявить".

Именно Соломин в "Адъютанте..." создал первый в советском кинематографе глубокий и вместе с тем прекрасно раскрытый образ выдающегося, предприимчивого и самоотверженного разведчика, успешно работающего в стане врага в критический момент истории.

Капитан, а в действительности сотрудник ВЧК Кольцов не имел профессиональной подготовки, но потрясающим образом сочетал в себе интеллектуальный героизм и героизм физический.

И главное, что это был не фальшиво-карикатурный героизм, не пиндосовская суперменщина, а реальный, мужественный образ идейного, самоотверженного чекиста.

Позже образ советского разведчика Соломин успешно продолжил в другом шпионском сериале – "ТАСС уполномочен заявить", сыграв полковника КГБ Славина.

Правда, там герой Юрия Мефодьевича уже профессионально подготовленный спецслужбист; и не разведчик, а наоборот – контрразведчик, пусть и действующий на чужой территории.

Чекиста актёр сыграл и ещё в одном шпионско-приключенческом фильме – двухсерийном "Квартете Гварнери", но это уже менее сильная картина, нежели "Адъютант..." и "ТАСС...".

К слову, в "ТАСС уполномочен заявить" начальника героя Соломина сыграл Вячеслав Тихонов. Соломин и Тихонов – два главных чекиста, два лучших разведчика советского и мирового кинематографа!

И так трудно определить, кто из них сильнее. С одной стороны, образ Тихонова-Штирлица более развёрнут: на протяжении всех 12 серий "Семнадцати мгновений весны" он является центральным персонажем.

В свою очередь у Соломина 4 серии героической работы в тылу врага в главной роли "Адъютанта..." (роль разведчика он начинает выполнять со 2-й серии) и 10 серий в "ТАСС...", где он не является главным героем.

А с другой стороны, Штирлиц-Тихонов – это профессиональный разведчик, тогда как Кольцов-Соломин никакой соответствующей подготовки не проходил и действует экспромтом, опираясь исключительно на незаурядность собственной личности.

Славин-Соломин – профессиональный чекист, но он разведчик с приставкой "контр" и, действуя в тылу врага, опять же занимается в целом несвойственной для себя работой.

Более того, Кольцов – это не просто не спецслужбист, он военный. А военные к спецслужбистам всегда относились довольно пренебрежительно, хотя должно быть наоборот: cпецcлужбы умеют решать те же задачи, что и вoopужённые cилы, но только с гораздо меньшими жертвами, потерями и разрушениями.

И в "Адъютанте" это прекрасно показано: если бы эшелон с танками попал к белым, РККА, наверное, всё равно одержала бы победу, но только ценой гораздо больших жертв, а чекистская гениальность Кольцова-Соломина позволила этих самых жертв избежать!

Сильные в художественном и нравственно-пропагандистском плане кинообразы Соломин создал в картинах "Блокада" (майор РККА Звягинцев), "Инспектор уголовного розыска" (майор милиции Головко), "Сувенир для прокурора" (прокурор Измайлов).

Из этого же ряда роли следователя милиции Стрельцова ("Преступление") и следователя прокуратуры Дронова ("Крик тишины"); правда, первый фильм вышел средним, а второй – полный провал.

Особо ценной является картина 1989 года "Сувенир для прокурора" – сильный фильм, а по меркам тех лет просто шедевр; и главное, что это антиперестроечный фильм.

"Это тебе не 37-й", – говорит Измайлову-Соломину, ярому борцу за Правду, коррумпированный партийный секретарь, давая тем самым зрителю понять, что в 30-е гг. всё как раз таки делалось правильно – в отличие от проклятых перестроечных лет.

Ценной является и спортивная драма "Право на прыжок". Жанр художественных спортивных фильмов был одним слабейшим в советском кинематографе: в остальных жанрах процент успешных картин был выше.

А здесь получилась явная удача. Фильм посвящён рекордсмену мира по прыжкам в высоту Валерию Брумелю; Соломин исполняет роль тренера легкоатлета.

Очень интересна игра Юрия Мефодьевича в фильме "Четвёртый". Это пронзительная, глубочайшая картина на стыке психологической драмы и политического детектива. Актёр очень ярко исполняет здесь несвойственную для себя заведомо отрицательную роль – главного редактора пиндосовской реакционной газеты Говарда.

Отрицательная роль (штурмбанфюрер Геттель) была у Соломина и в картине "Сильных духом", посвящённой легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову. Фильм, правда, средний – куда более удачной картиной про Кузнецова был "Отряд специального назначения".

В 1985 году Соломин в качестве режиссёра поставил великолепный трёхчасовой фильм-спектакль "Ревизор". Это экранизация легендарного комедийного произведения Н. В. Гоголя; а ведь актёром Соломин был драматическим.

Данный фильм-спектакль он поставил в соавторстве с Марком Орловым и Евгением Весником, который сыграл Сквозник-Дмухановского, а роль Хлестакова исполнил брат Юрия Мефодьевича Виталий. Обе роли получились мощнейшими.

И если у Весника уже был опыт постановки комедийных фильмов-спектаклей, то Соломин с Орловым и комедии, казалось, были весьма далеко друг от друга. Однако какой же классной и гармоничной получилась эта постановка!

Когда в начале 2024 года я впервые и с огромным удовольствием смотрел данную версию "Ревизора" (смотрю в основном остросюжетные шпионские и криминальные детективы, но в новогодние праздники традиционно "налегаю" на куда более лёгкие фильмы), Юрия Мефодьевича не стало. Светлая ему память и Царствие Небесное!

"Как-то вечером бабушка, приоткрыв дверцу печки, где играли рыжие огоньки, посадила нас, троих малолеток, рядом с собой – меня, Витальку и нашего двоюродного брата и стала читать чеховскую "Каштанку". Помню, как будто вчера, и даже слышу бабушкину интонацию:

"Молодая рыжая собака ‒ помесь такса с дворняжкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперёд по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчёт: как это могло случиться, что она заблудилась?... Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы: "Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!".

Тот вечер… Он остался во мне... Как и любовь к животным, особенно к собакам…

Мой дом всегда населяет ватага приблудных кошек и собак. Они дают мне и утешение, и покой, и разговариваю я с ними, как с людьми. Иногда мне даже кажется, что они понимают больше нас" (с)

"Мне противно слово "элитный", которое всё чаще звучит вокруг. Элитные школы ‒ почему они существуют сегодня? Любая наша школа должна быть элитной. Ведь те люди, которые сейчас считают себя элитой и отдают своих детей в "элитные" учебные заведения, они же учились в Советском Союзе. Учились в то время, когда у всех возможности были равны. Но они же выучились! Они же заняли своё положение! Откуда тогда такая убеждённость, что они и их дети достойны большего, чем другие?

Что случилось с людьми? Я говорю про тех, кто шикует, кто ухватил куш и не хочет его отдавать. Это же пародия на человеческую жизнь ‒ жировать среди бедных.

Я вообще не понимаю, что это такое элитные ученики. Я знаю образованных людей. Интеллигентных знаю. А элитных людей я не знаю. Попытка заместить интеллигенцию на элиту, степень элитарности которой определяется уровнем их дохода, рождает расслоение, а с ним ‒ одичание душ, которое мы получили" (с)

"Не присоединяюсь к тем, кто охаивает Сталина с пеной у рта. Просто надо понять: каждому времени, ломящемуся к своей цели, соответствуют средства её достижения. В конечном счете Советская власть дала мне и тысячам моих коллег по искусству то, что я теперь имею: любимую профессию, признание и возможность служения музам" (с)

Ещё больше интересных материалов⬇