Ответ на пост «Столовая на краю земли с ценами как при социализме»1

вот такие столовые нужны

по всей России! кто за?

вот такие столовые нужны

по всей России! кто за?

В своих путешествиях я забираюсь в отдаленные города и поселки. Этим летом мы ездили по Архангельской области. Рассказываю про столовую в Мезени, куда мы зашли пообедать.

Столовая находится в здании советской постройки. На входе написано, что это кафе. Режим работы рассчитан на трудящихся. В выходные кафе закрыто, в будни открывается в часы обеда — всего на три часа в день.

Столовая определенно пользуется популярностью.

Готовят тут же. В ресторанах это пафосно называется «открытая кухня».

В путешествиях не всегда удается полноценно пообедать. Столовая — прекрасная возможность съесть первое, второе и салат.

Мы пришли в столовую в 13:20, многие блюда уже разобрали, но голодными мы не остались.

Я решил, что раз мы приехали к поморам, нужно взять рыбу. Рыба была прекрасна.

Теперь самое главное: цены. Они тут прямо социалистические!

Салат из свежей капусты — 21 рубль, из крабовых палочек — 35 рублей. Щи из свежей капусты — 44 рубля.

Жареный окунь — 86 рублей, камбала — 81 рубль, бедро куриное — 81 рубль, тефтели с рисом — 51 рубль. На гарнир греча за 32 рубля или рис за 24. Пюре — 36 рублей. Из напитков компот за 26 рублей, растворимый кофе за 22 или чай с сахаром за 8. Удивило, что чай без сахара стоит дороже, чем с сахаром. Возможно, это сбор за ЗОЖ.

Кипяток наливают из большого самовара.

Расчет на кассе, как и положено.

В кафе работают очень приятные и доброжелательные сотрудницы. В комментариях к посту про Мезень спрашивали, где работают жители. Вот, пример.

Большой зал столовой-кафе предназначен, в том числе, для торжеств. Мы расположились в зале поменьше.

Мой обед обошелся менее чем в 200 рублей. Подача и сервировка не ресторанная, зато всё свежее, сытное и вкусное. При этом учитывайте, что это север области, и продукты в среднем стоят дороже, чем у нас в магазинах.

Большое спасибо сотрудницам столовой в Мезени! Вкусно, сытно и недорого — то, что нужно в путешествии. Мы с Лабораторией сказок Серебряного Ожерелья России рекомендуем!

После обеда зашли в кулинарию напротив, судя по вывеске это тоже Мезенское РайПО. Я был здесь зимой четыре года назад, мне очень запомнились выпечка и колоритный ненец в малице с большим ножом на поясе, приехавший к кулинарии на снегоходе за хлебом из стойбища. В этот раз кулинария также не подкачала.

Тут нас ждали ржаные калитки с черноплодной рябиной и брусникой. Обожаю сочетание ржаного теста с корочкой с разными начинками, в этот раз варенье было самое то.

Также взяли пирожков. Они очень вкусные. Также можно купить полуфабрикаты, торты и местный хлеб по 79 рублей.

Плюс кулинарии в том, что она работает целый день. К вечеру почти всё тоже разбирают.

Если бы везде были такие столовые, как в Мезени, путешествовать можно было бы комфортнее и дешевле.

До встречи! Скоро продолжу рассказывать о нашем большом путешествии по Русскому Северу.

Про путешествия я много пишу в Дзене и тг-канале. На Пикабу стараюсь переносить самые интересные посты, но не всегда успеваю.

Всем спасибо за внимание, адекватные комментарии, подписки и поддержку!

На севере Архангельской области совсем недалеко от Белого моря есть совсем небольшой город Мезень. Предлагаю отправиться туда и посмотреть, как живут люди на краю земли.

В слове Мезень ударение падает на вторую «е» — Мезе́нь. Это важно, мезенцы могут сделать замечание: «Мы же не говорим Мóсква!».

Название город Мезень получил по имени реки, которое, по разным версиям произошло от прибалтийско-финского Metsänjoki «лесная река» или чего-то финно-угорского, но тоже какая-то «река». Основное русло Мезени находится в стороне от города, но вся история города привязана к реке — промыслы, торговля, даже климат: близость к Белому морю дает о себе знать.

Река Мезень во время прилива. Когда отлив, тут просто дно

От Мезени до Архангельска 386 километров, до Москвы — 1586. Но километр километру рознь.

Дорога в Мезень не из простых. От Архангельска путь лежит на северо-восток. Грунтовые дороги тут не самые лучшие и очень зависят от погоды. Я даже написал отдельный пост про дорогу. Нам сравнительно повезло.

Мезень впервые упоминается в 1545 году. Из-за удаленности город нередко служил местом ссылки опальных деятелей. Сюда ссылали самых разных инакомыслящих от протопопа Аввакума до Инессы Арманд. Выше Мезени начинается тундра, там населённых пунктов совсем мало, а основные обитатели — ненцы-оленеводы, которые приходят поближе к Мезени на зимовку.

Пара карт для понимания, где находится Мезень

Когда-то Мезень была важным торговым центром, в советское время город тоже развивался, но сейчас население сокращается. Сейчас в городе живут чуть более 2800 человек. Основной тип жилья — деревянный частный сектор.

Также есть многоквартирные деревянные дома с минимумом удобств или без них. Отопление печное, топят дровами. Многие дома — бывшие купеческие, еще дореволюционной постройки. В некоторых домах в квартирах дровяные печи, нет водопровода и центральной канализации.

В Мезени нет асфальта. Центральные улицы вымощены бетонными плитами. Асфальтовых заводов поблизости нет, да и не выдержит асфальт суровых условий, а бетонные плиты служат долго. По городу ездит автобус в аэропорт и к пристани.

Тротуары деревянные, в центре уложена плитка.

В Мезени есть несколько магазинов и даже своя небольшая сеть — «У ребят». У ребят можно купить всё, что может понадобиться в хозяйстве и дома: от детского велосипеда до траурного венка.

Популярностью пользуется «Бристоль». По-моему, это единственный сетевой магазин, который я видел в городе, маркетплейсы не в счет.

Самые современные и яркие здания в городе — это детский сад и школа. Всё лучшее — детям.

Стоит отметить библиотеку. В Мезени это не только место, где хранят книги, но целый культурный центр, где проводят встречи и различные мероприятия. Тут же туристско-информационный центр и сувениры. Если хотите больше узнать про Мезень, Поморье и Русский Север — вам туда.

Туристы? Вам тоже надо пройти в библиотеку

Мы вместе с «Лабораторией сказок Серебряного Ожерелья» устроили здесь премьеру мультфильма про Морошку. Автор сказки — местная писательница Надежда Матвеева, бывший учитель Койденской средней школы Мезенского района. Особенно мне нравится момент про «Кыр-кыр! Как хороша!»

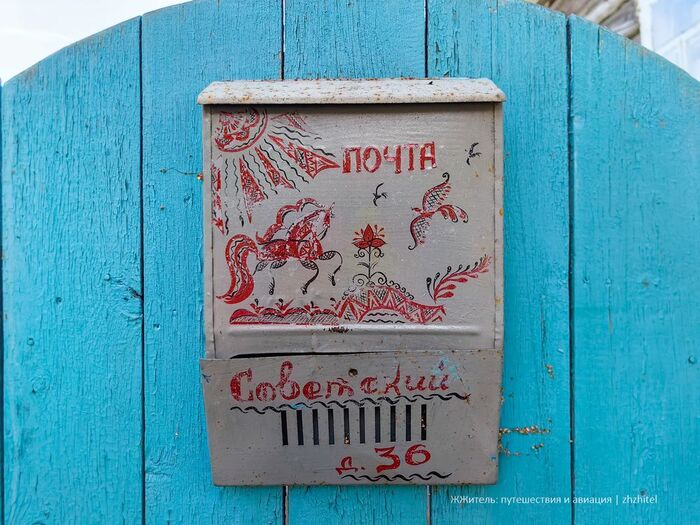

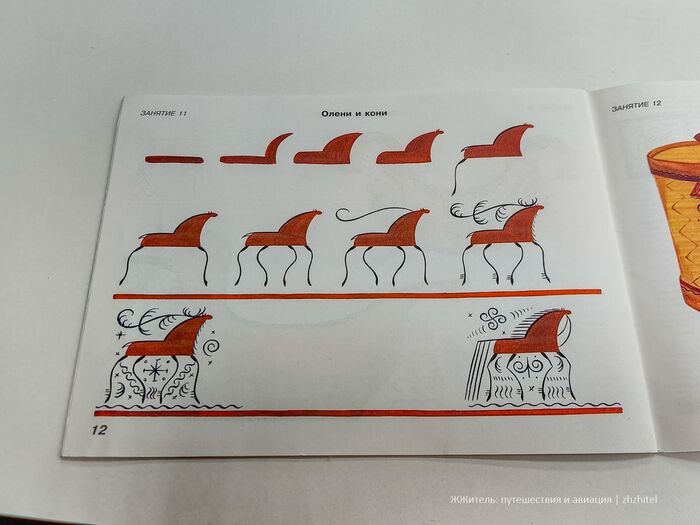

Возможно, вы слышали про мезенскую роспись с очень узнаваемыми красными конями и оленями на тонких ножках. Это моя любимая роспись, она уже давно стала одним из символов не только Мезени, но и всей Архангельской области и Русского Севера. Промысел поддерживается и развивается. Мы даже специально сходили на мастер-класс по рисованию мезенских лошадок.

Много мезенских лошадей и один олень в галерее

Другие промыслы здесь тоже уважают. Лоскутное шитьё, изготовление кукол, поморскую кухню.

В городе есть несколько музеев. Самый главный — историко-краеведческий. Здесь рассказывают о том как развивался город. Статус города Мезени дала Екатерина Вторая в 1780 году, она же утвердила герб с лисой. Тогда Мезень относилась к Вологодскому наместничеству, а с 1784 года Мезень вошла в состав Архангельского наместничества, а позже Архангельской губернии.

Герб + уже только одно фото из музея.

Отдельно стоит отметить экспозицию с карбасом. Карбас — традиционное судно у поморов.

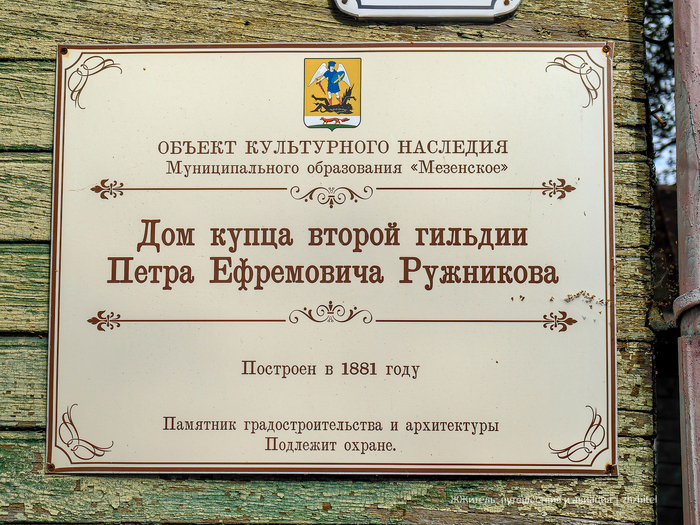

Лиса, которая изображена на гербе города, стала частью фольклора и символом Мезени. В доме купца Ружникова находится резиденция Лисы-мещаночки, которая расскажет про купцов и угостит кофе по-мезенски.

Кофе по-мезенски — кофе, который заваривают в самоваре с добавлением щепотки специй. Русские люди не привыкли пить что-то маленькими чашечками, поэтому сыпали кофе прямо в самовар.

Образ лисы, кофе по-мезенски и мезенская роспись легли в основу арт-объекта, который установили на въезде в Мезень совсем недавно в рамках нашего проекта с «Лабораторией сказок». По-моему, получилось очень ярко и позитивно.

По табличкам на некоторых домах видно, что Мезень раньше процветала, проспекты были не во всех городах. Сейчас Мезень стараются беречь, но получается не всё. С удивлением узнал, что в городе нет объектов культурного наследия хотя бы регионального значения, только муниципального уровня.

История города в табличках

Один из примеров наследия, которое может быть утрачено — Дом купца Ружникова. Своеобразная архитектура, но даже во внешнем облике видно, что дом местами покосился и требует ремонта. Табличка «объект культурного наследия муниципального образования Мезенское» — больше дань уважения, чем охранный статус.

Дом купца Ружникова пока еще в не самом плохом состоянии

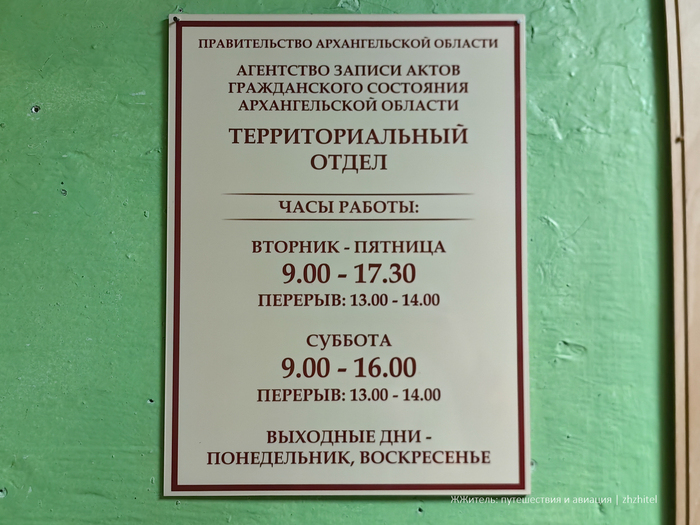

Первый этаж используется как ЗАГС, на втором небольшой музей и общественное пространство. Сейчас речь идет об отключении здания от отопления. Тогда он может быстро обветшать и разрушиться. Это не единичная история. Но Мезень далеко от столицы региона, бюджет небольшой. Думаю, что эти здания нужно сохранить.

ЗАГС

Ребятишки катаются по улицам даже в дождик. Плохой погодой тут никого не испугаешь, а мелкий дождь — это вполне нормально. Если выглянуло солнце — то вообще здорово! Но резиновые сапоги лишними не будут.

Мезенские ребята

В центре Мезени есть храм, рядом храм поновее. Недалеко от храма мемориал воинам, павшим в боях за Родину.

Мемориал и храмы

Памятник Ильичу тоже есть, скромно стоит в сквере рядом с центральной площадью.

В Мезени есть свой аэропорт. Находится он на окраине. Самолёт летает два раза в неделю по средам и пятницам из Архангельска и обратно. Стоимость билета — 6097 рублей в один конец.

Аэропорт Мезень

Местами в Мезени можно почувствовать себя путешественником во времени.

Котельная на угле — относительная редкость. В Мезени есть. Рядом находится общественная баня — важная часть социальной инфраструктуры.

В Мезень стоит приехать, чтобы посмотреть и прочувствовать, как живут люди в городке на краю земли, посетить самые красивые деревни России — Кимжу и Кильцу, узнать про поморов и мезенскую роспись, понаблюдать за удивительными приливами и отливами на Мезени — впечатляющее зрелище.

До встречи! Скоро продолжу рассказывать о нашем большом путешествии по Русскому Северу.

Многое уже успел опубликовать в Дзене и тг-канале. На Пикабу стараюсь переносить самые интересные посты, но не всегда успеваю. Из этого поста пришлось сначала удалить несколько фото, а 60% урезать по качеству — не проходил по лимитам, хотелось показать побольше и подробнее.

Всем спасибо за внимание, адекватные комментарии, подписки и поддержку!

Из Москвы в Архангельск можно доехать по хорошей федеральной трассе М-8. А вот если поехать по области в отдаленные районы, дороги совсем другие. Этим летом мы отправились из Архангельска в Мезень в этом посте я покажу как выглядят дороги Русского Севера, на примере одной из них.

По Яндекс картам от Архангельска до Мезени 390 км. При этом нужно понимать, что большая часть пути — это не асфальт. А скорость движения по грунтовкам сильно зависит от погоды и прохода грейдера.

Первая остановка на кофе и туалет в придорожном кафе. Кафе тут расположены очень редко. Больше всего поразило, что стены исписаны строками Блока: «Умрешь — начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». На мой взгляд, оригинально, но читать 20 раз на стене о том, что умрёшь, несколько депрессивно.

Покупка пирожков под «Умрёшь — начнёшь опять сначала».

Местами дорога исключительно живописная, особенно красивый вид в районе Голубино.

Неожиданно на обочине замечаю гигантскую птицу. Померещилось? Нет, не померещилось. Такие арт-объекты недавно установили около некоторых населенных пунктов.

По пути попадаются населенные пункты. Тут бы, конечно, проехать помедленнее, сделать остановки, но у нас много планов, поэтому фотографирую на ходу.

Заправка на пути. Пренебрегать ими не стоит. Бензин, кофе, чистый туалет. Лучше заправиться до полного бака.

Буханка и река с интересным названием.

А вот Его Величество Грейдер.

Грейдер выравнивает дорогу, потом ее снова разбивают машины.

Водителям нужно быть очень внимательными. Можно оставить колесо или застрять прямо на дороге.

Временами переправляемся через реки. По дороге в Мезень паромов нет, но мосты различных конструкций видели.

Разводного моста впереди нет. Думаю, что там зимой ледовая переправа.

Дороги часто идут вдоль берегов рек.

Какая-то машина не доехала.

Мы проехали на китайском внедорожнике, из поста на Пикабу уберу название, дабы не возмущались, что это реклама. В дальнейшем путешествии была возможность сравнить его и с «буханкой» и с ПАЗиком. Китаец с его наворотами оказался сильно комфортнее и испытание дорогами Архангельской области выдержал достойно.

Небольшое отступление

По пути в Мезень мы заехали в Кимжу — одну из самых красивых деревень России, где провели несколько часов. Поэтому я не стал считать, сколько времени мы потратили на дорогу Архангельск — Мезень. Я уверен, что заехать в Кимжу стоит обязательно.

Едем дальше. Где-то тут один из самых плохих участков дороги. Хотя нам повезло с погодой, если бы неделю были дожди, проехать было бы куда сложнее.

Еще одна гигантская птица. На этот раз около села Дорогорское.

Ближе к Мезени расширяют дорогу и делают ее лучше. Местами организовано реверсивное движение, но все равно нужно быть бдительным, не все соблюдают сигналы светофора.

Когда дорогу сделают, она будет шире, покрытие более надежным. Но далеко не факт, что здесь в обозримом будущем появится асфальт.

В Мезень (в город, а не в реку) въезжаем на закате. Мы приехали сюда вместе с «Лабораторией сказок Серебряного Ожерелья России». В рамках проекта мы общаемся с жителями деревень и сел Северо-Запада России, собираем фольклор, знакомимся с обрядами, снимаем фото и видео и рассказываем об этом.

Кроме этого, в своих постах я стараюсь показывать реальную жизнь, поэтому среди рассказов решил выложить фотографии обычной дороги. Как есть: без прикрас, но и без ужасов.

На въезде в город тоже ремонт, но это мелочи. Мы уже почти на месте.

До встречи! Скоро продолжу рассказывать о нашем большом путешествии по Русскому Северу!

Что-то уже успел опубликовать в Дзене и тг-канале. На Пикабу стараюсь переносить самые интересные посты, но не всегда успеваю.

Спасибо всем за поддержку, лайки и подписки! Очень приятно, что пост про приливы на Мезени зашел на отлично.

Еще пара постов на Пикабу из этой поездки:

8 метров воды. Феномен приливов на реке Мезень

Кимжа — одна из самых красивых деревень России