Не будет1

В 14 лет рак крови. Лечили в Германии. После химии сказали, детей не будет. Это маленькое прекрасное *не будет* лежит в соседней комнате и скоро ему год :)

Источник: https://ideer.ru/p/15327

Жизнь после. Завтра прощаемся1

Ну что, ребят... Морфин мне удалось сдать сегодня. Прям посчитали все, под опись, с росписями. И даже бумажку дали. На обратном пути купила Женьке цветы на завтра. Мда... То он мне дарил цветы, а теперь я ему. Так странно. Ощущение нереальности не покидает.

Вчера выпила таблеток, но все равно долго не могла уснуть. Зато сегодня еле встала и весь день хожу как вареная. То одолевает слабость, то подкатывают слезы. Надо потихоньку все вещи Жени собирать и выносить. Чтоб поменьше видела я их. Есть немного новых носков-трусов-футболок. С этикетками. Это могу отдать кому то из знакомых. А ношеное - убирать из дома все, чтоб не тревожило душу. Почему то очень хочется оставить его парфюм, не выкидывать. Подойду, понюхаю - и реву...

Сегодня мне привезли свидетельство о смерти, агент сказала, что это теперь основной документ в любой инстанции.

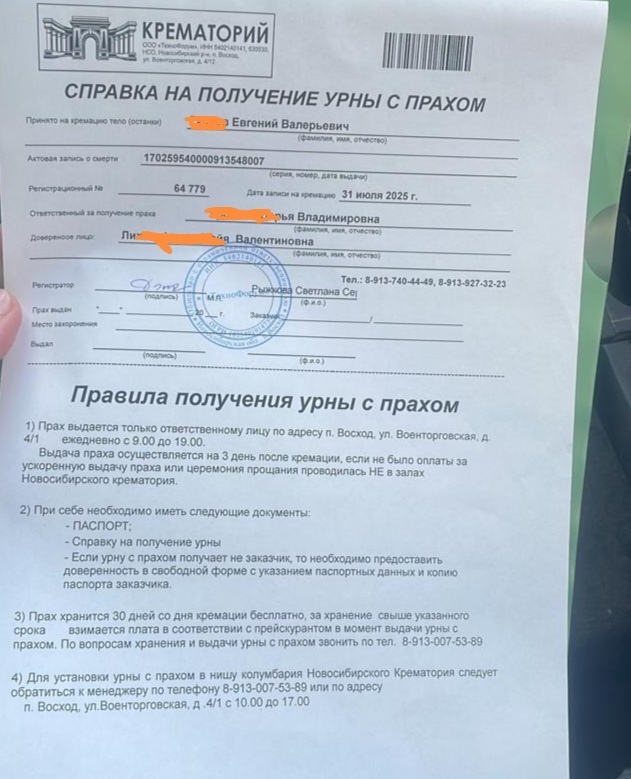

Сказали, бесплатное хранение 30 дней. Но я, конечно, решу вопрос с захоронением гораздо раньше. Еще сегодня мне переслали фотографию мужа из морга. Чтоб я посмотрела как его одели. Лицо совсем другое, с трудом узнала его, долго вглядывалась. Опять на пару минут было ощущение, что я схожу с ума. Не может мой муж в морге лежать, это же не он!

Вот и все дела на сегодня. От брата Жени тишина, так и не знаю - придет ли он прощаться. Днем написала всем бывшим коллегам, кого нашла в телефоне. Тоже прийти никто не обещал - работа, дела, заботы. Все больше и больше свыкаюсь с мыслью, что буду там совсем одна... Да ну и ладно. Не страшно.Зачем нам с Женькой чужие люди? Мы в болезни, в бедах и в трудностях были только вдвоем; и на прощании будем тоже вдвоем. Пусть не мешают.

Когда РАК на горе свистнул - будущее без страшных мучений начинается сейчас

Учёные из Дании и США сделали невозможное — создали ИИ, который за 4–6 недель превращает иммунные T-клетки в персональных «охотников» на раковые клетки.

Рак больше не приговор, а понятная болезнь, которую можно будет скоро вылечить также, как и насморк. Это не фантастика, а реальность здесь и сейчас. Каждая опухоль изучается до мельчайших деталей, а иммунитет прокачивается под её уникальный «код». Забудьте о годах мучений и неэффективных препаратах, люди смогли справиться и с этой чумой, наследием прошлых экологических ошибок.

Что это значит для нас всех?

Рак перестаёт быть страшной загадкой, а превращается в решаемую задачу.

Семьи больше не потеряют близких из-за долгих поисков лекарства.

Доступность персональной терапии скоро вырастет, благодаря стартапам и прогрессу технологий.

Мы адаптируемся, болезненное - «рак» уходит в прошлое, люди будут жить дольше и здоровее. Остался последний рубеж — заставить мир поверить и принять новую эру медицины.

Ну и сделать эти процедуры доступными для каждого, разумеется.

Базовый источник: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/07/250724232416.h...

Тай-чи для онкопациентов в Школе качества жизни UNITY

В Школе качества жизни онкопациентов UNITY каждую неделю проходят занятия по тай-чи — древней китайской гимнастике, помогающей укрепить тело и достичь гармонии.

Продвинутый уровень ведёт наша мастер Янина Дубейковская — Чемпионка Европы по тай-чи. А курс для начинающих преподаёт Галина Преснякова — Юнитианка, которая когда-то пришла в фонд как подопечная. Именно в UNITY она впервые познакомилась с тай-чи, полюбила его, отучилась у Янины — и стала преподавателем.

Зимой мы практикуем онлайн в Zoom. А с наступлением тепла стараемся выбираться в парки. Очень любим сад «Эрмитаж» в Москве.

Об одном из таких занятий мы сняли ролик ⬇️

Чтобы подчеркнуть единство и дух команды, мы сшили для наших тайчистов особую форму. На ней — космический лотос и планета UNITY, вращающаяся по орбите. Символ баланса, жизни и нашего сообщества.

О том, как проходят наши занятия по рисованию, мы рассказывали тут, а о кулинарном курсе — здесь.

Все ссылки на занятия мы выкладываем в закрытый телеграм-канал. Если хотите присоединиться к нему, оставляйте заявку на вступление по ссылке. Мы всегда рады видеть новых участников!

Если будут вопросы – пишите в комментариях или на почту info@unity-movement.ru

А также подписывайтесь на наши соцсети:

🌐 Наш сайт

🤝 Проект Школа Качества Жизни онкопациентов UNITY реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Ответ на пост «Спи спокойно, мой родной...»3

Может я не права, но подсознательно, начиная почитывать сей слезливый опус про мужа больного раком лёгких, все ждала, насколько хватит у автора терпения разводить народ, и когда уже автор опубликует некролог? Не помню чтобы были фотографии "Женьки", выписки какие-то, рецепты и прочие атрибуты онкологического больного. Если были, поправьте меня. И последний пост ставит точку: дайте деняк, надоело уже писать про больного мужа. А может фантазия закончилась. После такой длительной истории логично было бы опубликовать мсс, либо свидетельство о смерти, само собой с обезличиванием фамилии, серии, номера. Возможно, я ошибаюсь, но что-то мне подсказывает...

Жизнь после. День прошел

Сегодня я на улице была. Ездила, пыталась сдать Mopфин - но неудачно. В нашем филиале поликлиники ответственного лица нет, и завтра мне придется поехать в другой, дальний филиал.

На улице хорошая солнечная погода, стоит жара. Люди снуют по своим делам, куда то торопятся машины. И, вроде бы, внешне ничего совсем не изменилось кроме того, что Женьки больше нет...

Он ушел рано утром. Я не спала, и о случившемся поняла просто по дыханию. Точнее сказать - по отсутствию дыхания. Еще в середине ночи ставила укол, подкладывала салфетку в изголовье. Дышал он довольно шумно. Потом в пять утра поднималась сама попить воды и смочить мужу губы. В шесть лежала рядом и просто дремала. И тут вдруг - звенящая тишина, которая по ушам просто резанула!!! Я положила руку Женьке на плечо, подождала немного, но ничего больше не происходило. Конец.

Не было у нас ни предсмертного просветления и прощания со слезами. Не было описываемого многими "держания за руку до самого конца". И какой то ужасной агонии у нас тоже не было. Женя покинул этот мир довольно тихо. Я слышала его последний вздох, я была рядом - и этого достаточно...

Мы успели попрощаться. Муж еще более двух недель назад сказал мне, что осознает свою скорую смерть.. Мы прощались каждый день, каждую минуту. Даже тогда, когда Женя почти перестал общаться и плохо осознавал окружающую реальность. Объятием, взглядом, прикосновением, сжатием руки... Мы прощались.

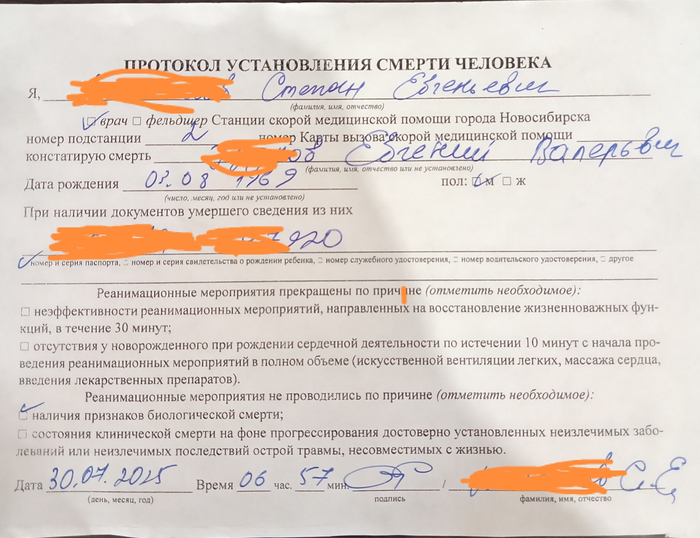

Скорую и полицию я вызвала сразу. Врач приехал быстро, констатировал смерть и выдал вот такую справку:

Полицию пришлось ждать довольно долго, более трех часов. За это время я успела и созвониться с похоронным агентом, и поговорить с врачом паллиатива. Сообщила о случившемся некоторым из своих знакомых, написала брату мужа и его дочери. Немного посидела рядом с Женькой. Не плакала. Просто разговаривала с ним, гладила по голове. Потом я собрала вещи, чтоб перед прощанием одели. Ну, и вообще - много пила кофе, много курила. Нарезала круги по квартире, не находя себе места.

Агент сказала мне по телефону, что от полиции может быть два вида документов. С одним из них ритуальщики могут сразу забирать тело и готовить его к погребению. Вскрытия не будет. С другим - увозят в морг и вскрывают. И какой документ мне выдаст полицейский она точно сказать не может.

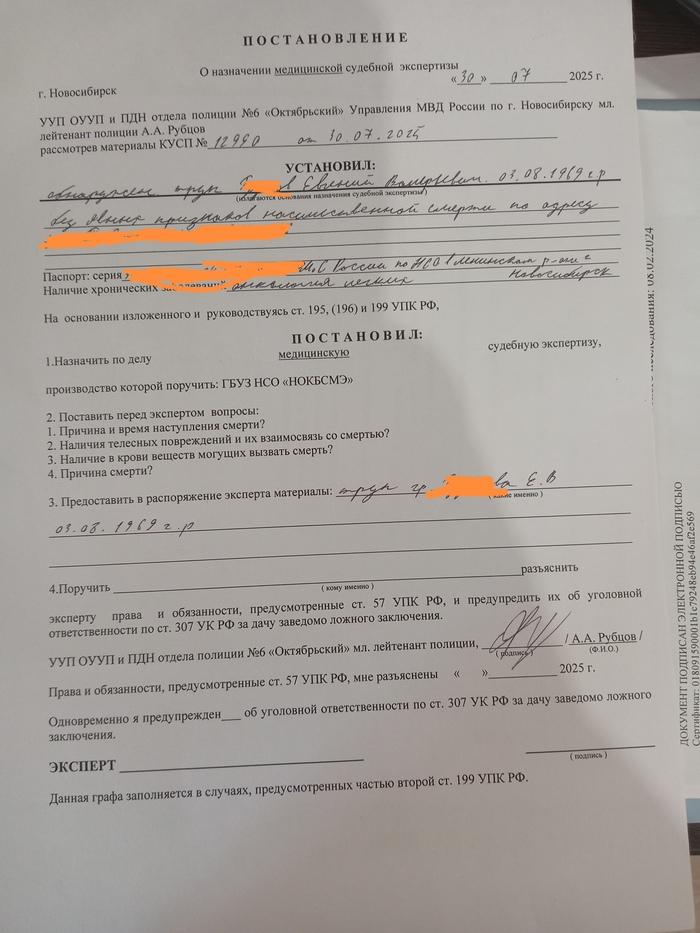

Участковый пришел, и когда я стала уточнять у него данные вопросы, он сказал что все равно обязан дать постановление о проведении суд.мед.экспертизы, и Женю увезут в морг. Так у них положено. А будет ли вскрытие - на месте уже решает суд.мед.эксперт. Вот так вот. Видите, везде по разному делают. Полицейский выписал постановление, вызвал эвакуационную бригаду и ушел.

Через 20 минут приехали два мужика, положили моего Женечку в черный мешок да и увезли... Как такое возможно, скажите? Ну, как... Ведь этого же быть не должно; это неправильно, несправедливо. Только что вот был у меня муж. Еще месяц назад сидел на кухне и картошку жареную наворачивал за обе щеки. А они в мешок его - и увезли...

Чуть позже появилась агент, объяснила как происходит процедура прощания и кремации. Рассказала все что от меня требуется. А от меня уже особо ничего не требуется. Документы она мне вечером 31 июля привезет, кремация назначена на 1 августа. Я приеду прямо к моргу, попрощаюсь и все. Ну, а потом уже надо будет решать вопрос с местом на кладбище и погребением урны.

Так вот и прошел сегодняшний день. Вроде сносно. Только к вечеру, когда я уже возвращалась из поликлиники, затрясло меня сильно. Дома выпила таблеток и поспала два часа. Вроде, сейчас отпустило. Я не была совсем одна - врачи, полиция, агенты, ритуальщики. До обеда все вокруг крутились. Поддерживала приятельница перепиской в ватсапе, и один пикабушник тоже меня поддержал очень. Мы долго разговаривали по телефону как раз в тот момент когда я ждала полицию и осталась дома одна с телом мужа. Потом мы отправляли друг другу сообщения в течении дня. Спасибо, незнакомый человек, с общением с тобой мне становилось немного легче.

Ребята, хорошие мои, так много комментариев! Я не могла сегодня прочитать все; и, тем более, всем ответить. Но я обязательно прочитаю! Так много добрых слов, понимания и сочувствия. Очень благодарна за то что помогаете в трудную минуту, люди! Безмерно благодарна. Спасибо всем огромное!

Уже совсем скоро я начну "входить в колею" и буду пытаться жить повседневной нормальной жизнью. Хотя, конечно, жизнь эта будет не совсем такой, как прежде. Ну, а пока - ночь, тихо бормочет телевизор, я одна, и я жду похорон.

К звездам вместе со Скифёнком и Анастасией Степановой

«К звездам вместе со Скифёнком» — цикл познавательных фильмов благотворительного фонда UNITY.

Мы помогаем мечтам детей, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями, отправиться в космос на настоящей «Ракете Мечты». А ещё знакомим их с космосом, наукой и настоящими героями. И помогают нам в этом наш плюшевый талисман Скифёнок и космические специалисты в новом цикле познавательных фильмов.

В этом выпуске о своей работе рассказывает Анастасия Степанова — инженер, испытатель международных изоляционных экспериментов «Марс-160» и «Сириус-19», первая женщина-участник эксперимента «Сухая иммерсия», кандидат на соискание докторской степени Colorado School of Mines, стипендиат программы Karman 2023, спикер, космический журналист и амбассадор фонда UNITY.

Анастасия расскажет, каково это — быть испытателем, зачем нужны научные эксперименты и почему важно следовать своей мечте.

🧑🚀 Первый выпуск с Героем Российской Федерации, лётчиком-космонавтом Анной Кикиной можно посмотреть тут.

🤝 Проект «Ракета Мечты» реализуется при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Президентского фонда культурных инициатив и РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Подписывайтесь на наши соцсети:

#Фондкультурныхинициатив #Грантдлякреативныхкоманд #unity #онкология #дети #РакетаМечты #юнити #Роскосмос