Сила – в неправде: инфостиль как «наукообразная чушь»

Меня зовут Александр Григорьев. По образованию я филолог, по профессии — копирайтер. Как и любой другой человек, чьи интересы и ремесло связаны с русским языком, я годами слышал об информационном стиле — замечательном методе редактирования, изложенном в бестселлере «Пиши, сокращай». Эту книгу превозносили мои коллеги в интернете, на неё как на высший авторитет ссылались клиенты во время обсуждения проектов. Из восторгов, окруживших информационный стиль, сложился полулегендарный образ её авторов — Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, исполинов редактирования, несущих в серые массы истины об устройстве языка и с предельной взыскательностью относящихся к каждому слову в тексте.

Когда я наконец устыдился своего невежества и — пусть и с большим опозданием — прочёл «Пиши, сокращай», то обнаружил, что реальность не просто далека от мифа. Она — его полная противоположность. Информационный стиль оказался профанацией, то ли балансирующей на грани шарлатанства, то ли переходящей эту черту.

Я не хочу сказать, что в «Пиши, сокращай» нет вообще ничего здравого и дельного. Есть. Но это — банальные идеи, растворённые в литературной традиции и повторяемые каждым новым поколением пишущих людей на тысячи ладов. Нельзя приступать к работе над текстом, пока не изучишь выбранную тему? Да, конечно. Глупо использовать «умные» слова только для того, чтобы покрасоваться своей культурностью? Безусловно. Имеет ли смысл стремиться к предельной экономии речевых средств — писать настолько кратко, насколько это возможно? Разумеется. Проблема в том, что стоит Ильяхову и Сарычевой выйти за рамки узкого круга общих мест, как начинается пляска мракобесия.

Авторы «Пиши, сокращай» объявляют вводные слова и словосочетания («во-первых», «наконец», «кстати», «по моему мнению») смысловым балластом. То же относится к оценочным прилагательным («вкусный», «красивый», «трогательный», «уважаемый»): оказывается, эти слова ничего не говорят ни уму, ни сердцу читателей. Наречия меры и степени («очень», «максимально», «особенно», «на редкость») и того хуже: вместо того чтобы усилить мысль, они её ослабляют. Русские фразеологизмы («ломать голову», «не за горами», «бить ключом») характеризуются как вызывающие зевоту штампы. Для того чтобы придать своим негативным оценкам вескости, Максим и Людмила даже изобретают собственную терминологию: «в современной России» — «паразит времени», «почти» — «неопределённое слово», «уборка» — «слабое подлежащее». Достаётся и знакам препинания: например, скобки предстают чем-то вроде рудимента, который должен быть изжит русским языком. И так далее, и тому подобное.

Система работы с текстами, изложенная в «Пиши, сокращай», по большей части грубо противоречит: а) научному представлению о языке; б) традиционной теории редактирования; в) здравому смыслу; г) что совсем уж смешно, собственной практике Ильяхова и Сарычевой. Всё, что Максим и Людмила критикуют, — от оценочных прилагательных и «неопределённых слов» до фразеологизмов и скобок — без труда находится в тексте их собственной книги. Иначе и быть не может. Наукообразные термины и строгие правила нужны авторам «Пиши, сокращай» не для того, чтобы вскрыть устройство языка и передать секреты ремесла, а из маркетинговых соображений. «Видишь, читатель? — как бы говорят они. — Мы требовательны к текстам и владеем особым понятийным аппаратом». И простодушный читатель принимает псевдоинтеллектуальное шоу — с несправедливыми придирками к невинным языковым явлениям и терминами-пустышками — за полезный мастер-класс.

Итак, что такое информационный стиль? Это сплав небольшого числа разумных (и при этом тривиальных) и огромного числа откровенно ложных идей. Безответственное бла-бла, в котором время от времени мелькает отсвет правды. Или — если воспользоваться русским названием замечательной книги шотландского психолога Стюарта Ричи о недоброкачественных идеях и теориях – «наукообразная чушь».

На то, что Ильяхов и Сарычева ошибаются как теоретики, можно было бы закрыть глаза, будь хороша их практика. В конце концов учатся писать скорее на примерах, чем благодаря советам. Студент, мечтающий сделать карьеру в деловой журналистике, внимательно читает «Коммерсант» и «Ведомости». Тот, кого манит лайфстайл, изучает стиль «Афиши» и экс-Esquire. Креативный копирайтер, желающий пробиться в высшую рекламную лигу, пересматривает ролики BBDO и Leo Burnett. У сценаристов и поэтов, авторов научно-популярных книг и музыкальных подкастов — свои авторитеты. Перечитывая мастерски написанные тексты интересующего тебя жанра, впитываешь законы этого жанра — и теории никакой не надо.

А какие практические навыки можно развить, читая «Пиши, сокращай»? (Я имею в виду основной текст книги, а не скромный набор полезных советов, помогающих, например, бороться с канцеляритом.) Миф о создателях инфостиля гласит, что они пишут чётко и по делу. К сожалению, и в этом случае расстояние между мифом и реальностью — как между голливудским ромкомом и российским детдомом.

Ильяхов и Сарычева чаще всего используют «простые» слова и пишут короткими предложениями. Из-за этого у читателя, быстро «сканирующего» одну страницу за другой, возникает иллюзия ясности. Но стоит замедлиться, вдуматься в прочитанное — и проступит логическая неполноценность текста. Мысли окажутся смазанными и путаными, некоторые отрывки — откровенно бессмысленными. Выяснится, что во многих случаях авторы не раскрывали заявленную тему, а уходили в сторону и писали не о том. Обнаружится, что доказательства и объяснения построены на логических ошибках: подтасовках, искажениях, передёргиваниях. Станет очевидно, что львиная доля приведённых в книге примеров на самом деле не иллюстрирует описанные идеи и принципы. Смысл ключевых понятий — «информационный стиль», «стоп-слова», «культ слов» и далее по списку — окончательно и бесповоротно ускользнёт от понимания. В общем, вскроется неприятная и ошарашивающая в первый момент правда: «Пиши, сокращай» — это не образцово простой и ясный текст, а бесконечно затянутая демагогия на тему «Как писать просто и ясно».

И вдобавок ко всему — щедрые россыпи стилистических ошибок, из-за которых книга кажется скверным переводом с английского.

Умение выстроить логически полноценный и стилистически грамотный текст — базовое для автора и редактора. Минимальная профессиональная планка. Выше начинается путь от простого ремесленничества к высокому мастерству. На этом пути можно научиться многому: выстраивать увлекательную композицию, находить новый угол зрения на многократно описанный предмет, создавать выразительный образ, подбирать небанальные слова, сочетать разнородный материал (факты, идеи, манеры письма), встраивать в текст аллюзии и бог весть чему ещё. «Пиши, сокращай» оставляет своего читателя в пространстве непрофессионализма. Ориентируясь на текст книги, едва ли сможешь написать даже нормальную новостную заметку. Потому что даже этот, самый скромный из жанров требует дисциплины ума и чувства слова.

Несостоятельность инфостиля как системы работы с текстами и тотальная — интеллектуальная и стилистическая — неряшливость «Пиши, сокращай» поразили меня настолько, что я решил написать об этой книге критическую статью. Не поверхностную — на уровне общих впечатлений, а серьёзную. Как филолог я должен был всесторонне обдумать каждое принципиальное возражение, при необходимости обращаясь к специальной литературе. Как редактор — собрать критическую массу грубых ошибок, классифицировать их и предложить в каждом случае свой вариант фразы или отрывка.

Моя статья незаметно выросла в небольшую книгу. Я назвал её «Пиши, переписывай» (а мог бы — «Заметками о любительском редактировании» в память о классической антишарлатанской работе великого лингвиста Андрея Зализняка) и год назад опубликовал на «Литресе». Пора подвести первые итоги.

«Пиши, переписывай» не прошла незамеченной, регулярно попадая в топ-10 книг в профильных рейтингах «Литреса» (литературное редактирование, русский язык, копирайтинг). Но куда важнее то, что мою работу — хотя она и вышла только в виде электронного самиздата — поддержали серьёзные издания. «Литературная газета» и журнал «Урал» откликнулись положительными рецензиями. Онлайн-медиа «Дискурс» опубликовало две главы из книги, ссылки на этот материал широко разошлись по профильным Telegram-каналам. Самое ценное — одобрение со стороны профессиональных лингвистов: докторов филологических наук, заведующих кафедр русского языка, редакторов научных журналов. К сожалению, пока что эта поддержка не вышла за рамки частной переписки. Но однажды — я уверен — она станет публичной.

Разумеется, я получил ожидаемую порцию обвинений в «хейте» и «хайпе». Таких гневных реакций было меньше, чем я ожидал: видимо, инфостиль из ультрамодного явления потихоньку превращается в забавный казус из прошлого. Обдуманных возражений ни один оппонент не представил. А самым красноречивым оказалось молчание Ильяхова и Сарычевой.

Я понимаю: ответить на мою критику (даже не по существу, а в формате пренебрежительной реплики) — значит привлечь к ней нежелательное внимание. Но хочу напомнить, что фантастическая популярность «Пиши, сокращай» во многом основана на созданном авторами вокруг себя ореоле правдорубов и борцов за всё хорошее. Едва ли хоть кто-то из тех, кто читал первую версию книги (ту, которая существовала с 2016 по конец 2023 года — до появления «Пиши, сокращай — 2025»), может забыть многократные призывы ставить «правду» и «честность» выше успеха, ежесекундно проявлять «заботу о читателе» и всегда «признавать ошибки». Простодушный читатель искренне полюбил «Пиши, сокращай», потому что поверил: Максим и Людмила — из тех, кто не бросает слов на ветер и не пускает пыль в глаза.

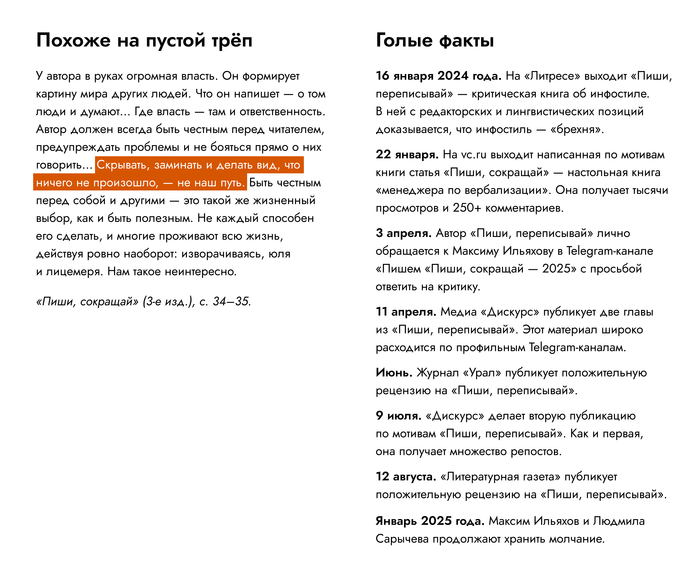

Миф об авторах «Пиши, сокращай» говорит, что это рыцари смысла. Там, где они появляются, отступают «пустой трёп», «пустословие» и «брехня» и торжествует его величество факт. Сравним миф с реальностью.

Цитаты приведены по изданию: Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2018.

Английские сленговые сокращения: SOS-словарь для общения в зарубежных соцсетях

Сленговые аббревиатуры и сокращения прочно укрепились не только в русском, но и английском языке. Причем в английском все куда серьезнее: с помощью загадочных комбинаций букв и цифр люди умудряются составлять целые предложения (а одна школьница даже написала сочинение).

Давайте заглянем в рядовую английскую переписку подростков в мессенджере. Сможете перевести?

– RUOK? MUSM!

– MU2, CUL at Jim’s party

– Yeah, gr8! HAND

– Thx, U2!

Это вам уже не «мрак-парниша-блеск» – тут без специальной расшифровки не обойтись! И если вы любите проводить время в соцсетях, а также планируете общаться с носителями языка, этот мини-гид будет для вас просто незаменим.

Итак, научимся расшифровывать сокращения английских слов.

Тут всё изи: просто читайте вслух всё, что видите, по порядку. Вся фишка в том, что некоторые цифры и отдельные буквы похожи по звучанию на полноценные слова.

Разберем сокращения из переписки выше:

gr8 = [gr] + [eɪt] (eight, 8) = [ɡreɪt] = great (отличный, прекрасный)

Т.е. сначала читаем «gr» («гр»), а затем называем вслух число 8 – «eight» («эйт»), соединяем и получаем заветное слово «great» («грэйт»).

Смотрим второй пример:

U2 = [juː] + [tuː] (two, 2) = [juː tuː] = you too (ты/тебе тоже)

Здесь буква «u» звучит так же, как местоимение «you», а цифра «2» – как наречие «too». Хотя иногда двойкой заменяют и частицу «to», например:

2go2 = [tuː] (two) + [ɡəʊ] + [tuː] (two) = to go to (пойти, поехать в/к/на)

Эта же участь коснулась и других цифр и букв – вот еще один пример, но уже с «4»:

B4 = [bɪ] + [fɔː] (four) = [bɪˈfɔː] = before (раньше, перед)

Буквы, заменяющие целые английские слова:

r = are («to be» во множ. числе наст. времени)

c = see (видеть)

b = be (быть)

Ну и дальше по аналогии потренируйтесь сами – приведем примеры самых часто встречающихся английских сокращений с цифрами:NO1 – no one (никто)

SOM1 – someone (кто-то)

2DAY – today (сегодня)

2MROW – tomorrow (завтра)

2NITE – tonight (сегодня вечером/ночью)

2U – to you (тебе)

WAN2 – want to (хотеть)

Luv U2 – I love you too (тоже люблю тебя)

4 – for (для)

4EVER – forever (навсегда)

L8R – later (позже)

M8 – mate (приятель, друг)

D8 – date (дата, свидание)

F8 – fate (судьба)

Пример: «Hey, I have gr8 news 4u, m8!» – «Эй, у меня есть отличные новости для тебя, дружище!»

Как вы, вероятно, уже заметили, некоторые сокращения просто опускают гласные из слов для повышения скорости написания. Обычно оставшихся согласных достаточно, чтобы понять, о каком слове идет речь. Примеры: «thx» = «thanks» (спасибо), «luv» = «love» (любовь, любить), «pls» = «please» (пожалуйста).

Ну и, наконец, перейдем к аббревиатурам – когда частые в употреблении английские фразы просто сокращаются до первых букв от каждого слова:

Общение:

CWOT — complete waste of time (полная трата времени)

GF — girlfriend (подруга)

FTF — face-to-face (лицом к лицу)

WUCIWUG — what you see is what you get (что видишь, то и получаешь)

MON — middle of nowhere (глушь, «центр нигде»)

HRU – how are you? (как ты?)

RUOK – are you OK? (у тебя все ОК?)

NP – no problem (без проблем)

IMHO – in my humble opinion (по моему скромному мнению)

IDK – I dont know (я не знаю)

IDTS – I don’t think so (я так не думаю/я не согласен)

AFAIK – as far as I know (насколько мне известно)

JK – just kidding (просто шутка)

Эмоции:

LOL – laughing out loud (смеюсь в голос/громко)

ROFL – rolling on the floor (катаюсь по полу от смеха)

OMG! – oh my God! (о, господи!)

MU – I miss you (скучаю по тебе)

MUSM – I miss you so much (скучаю по тебе так сильно)

ILU – I love you (я люблю тебя)

Прощание:

BRB – be right back (скоро вернусь)

BBL – be back later (вернусь позже)

TTYL – talk to you later (поговорим позже)

CUL – see you later (увидимся позже)

GTG – got to go (должен идти)

HAND – have a nice day (хорошего дня)

ATB – all the best (всего наилучшего)

А теперь закрепим ваши новые навыки и переведем на «нормальный» английский ту самую переписку из начала поста:

– RUOK? MUSM!

– MU2, CUL at Jim’s party

– Yeah, gr8! HAND

– Thx, U2!

– Are you OK? I miss you so much! (Ты в порядке? Я так по тебе скучаю!)

– Miss you too, see you later at Jim’s party (Я тоже скучаю, увидимся позже на вечеринке Джима)

– Yeah, great! Have a nice day (Ага, отлично! Хорошего дня)

– Thanks, you too! (Спасибо, тебе тоже)

И вот все чудесным образом обрело смысл!

Хотите узнать еще больше фишек из современного разговорного английского и научиться свободно общаться на любые темы?

Приглашаем на авторские курсы английского языка в Alibra School: учим без скуки и зубрежки на интерактивной онлайн-платформе через сотни увлекательных игр и тренингов.

Наши ученики гарантированно достигают уверенного уровня английского всего за 5 месяцев.

Вы можете попробовать учиться бесплатно прямо сейчас: оставьте заявку на пробный урок, и наш менеджер подберет удобное вам время для 30-минутной онлайн-встречи.

Ставьте лайк – и мы будем делиться новыми интересными материалами из мира английского!

Эффективно сокращаем текст нейросетью GPT-4

Сегодня хочу рассказать, как эффективно сокращать тексты с помощью нейросети. Пригодится копирайтерам, журналистам, редактором и всем неравнодушным к хорошим текстам.

Лингвист Максим Ильяхов признаком хорошего текста называет краткость. Кратко – это значит без лишних слов, но не в ущерб смыслу. В своей книге «Пиши, сокращай» он описывает инфостиль, который заменяет многословие на простые понятные тексты. Это касается не только словесного мусора, но и просто лишней информации. Саммари помогает быстрее прочитывать тексты, когда нет времени на длинные «простыни».

Попробуем эффективно сократить текст популярной нейросетью GPT-4. Доступ к ней получаю через чат MashaGPT. Переработаем длинный пресс-релиз в короткую новостную заметку:

Ты опытный копирайтер. Сократи следующий текст до 100 слов до формата новостной заметки. Используй информационный стиль. Убирай вводные слова, страдательный залог, повторы и лишнюю информацию. Используй простые предложения.

Вуаля:

GPT-4 мгновенно удалила ненужные детали, оставив только самое важное. Это сильно экономит время читателя, а большие тексты можно схватывать прямо на лету. Правда, в первом предложении я бы изменил фразу "ставящую новые стандарты" – она корявая. И слово "смесь" заменил бы на "сочетание".

Сократим другой текст – квартальный отчет компании:

Краткость - сестра таланта:

Получился компактный текст. Для разнообразия скормим нейросети еще один текст – журналистскую статью из "Коммерсанта":

Саммари:

В последнем случае чат GPT-4 перестарался и сократил до 84 слов, хотя в запросе было поставлено 200 слов. Но вышло здорово, самая суть. Можно прямо вставлять в пост в соцсетях. Только важно давать четкие инструкции для нейросети: объем, стиль, тональность и требования к грамматике.