Добрый и мудрый царь...

«...царь, самый добрый и мудрый, не в силах искоренить зла человеческого; что где закон, там и многие обиды... Следственно, общее неудовольствие происходило от худого исполнения законов или от несправедливости судий: столь нужно ведать государю, что он не может быть любим без строгого, бдительного правосудия; что народ за хищность судей и чиновников ненавидит царя, самого добродушного и милосердного!...» Карамзин

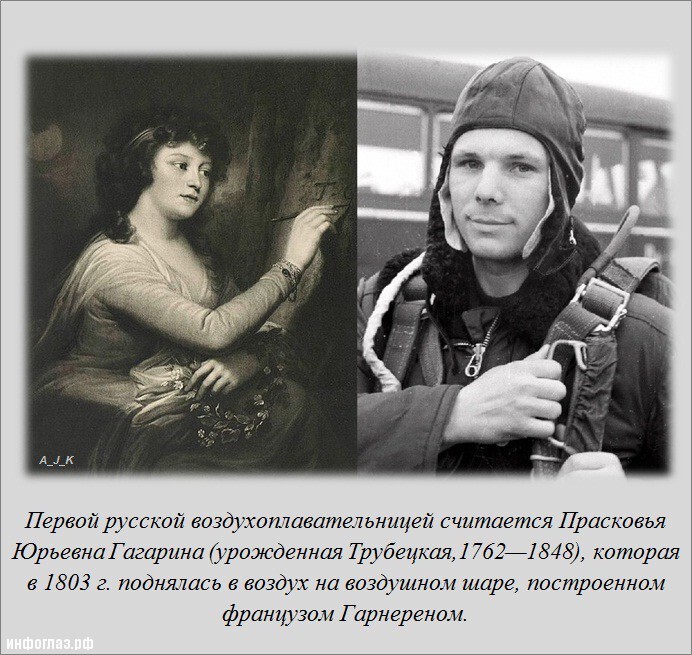

Небесная фамилия

Выбор первого космонавта пал на Ю. А. Гагарина. Позже выдвигались разные версии того, что послужило причиной такого выбора, от серьезных до мистических и даже курьезных. Считайте, что и я даю повод порадоваться любителям странных совпадений.

В 1762 году у князя Ю. Н. Трубецкого и Д. А. Румянцевой (сестры фельдмаршала Румянцева-Задунайского) родилась дочь Прасковья. Смолоду Прасковью отличали ум и темперамент. Её поступки порой восхищали современников, порой воспринимались как эпатажные. Прасковья несколько позже, чем пристало аристократическим девицам, в 20 лет, вышла замуж за генерала Федора Гагарина и приняла его фамилию. Генерал был боевой. Жена ему под стать. Она сопровождала мужа в военных походах. Судя по всему, это была хорошая пара. История сохранила курьезный случай: сам светлейший князь Г. Потемкин однажды выказал неуместное внимание Гагариной и был бит ею! Светлейшему пришлось принести извинения Гагариным и откупиться бриллиантами.

При фривольности, свойственной царицыному двору того времени, Прасковью отмечали как даму добродетельную, а Потемкин впредь ставил ее в пример иным. Меньше 12 лет длился первый брак Прасковьи. В 1794 году в Варшаве, где служил в то время Ф. Гагарин, случилась «Варшавская заутреня» - антироссийское восстание, в результате которого весь русский гарнизон был уничтожен. Погиб и Гагарин, а его беременная супруга оказалась в тюрьме. Там она и родила дочь. Обеих освободил Суворов, поспешивший в Варшаву с товарищами.

Вдова поселилась в Москве, где слыла одной из первых красавиц. В поклонниках недостатка не было, и вот что для нас сохранила история:

"Прасковью вечно не забуду,

Мила мне будет навсегда,

К ней всякий вечер ездить буду,

А к Селимене никогда."

Н. Карамзин.

У него с Прасковьей был долгий роман, закончившийся против воли Карамзина.

«Татьяна» Юрьевна!!! Известная, притом.

Чиновные и должностные все ей друзья и все родные,

К «Татьяне» Юрьевне хоть раз бы съездить вам...

Как обходительна! добра! мила! проста!

Балы дает нельзя богаче

От Рождества и до Поста, И летом праздники на даче.

А. Грибоедов, «Горе от ума».

Приличия ради, имя Прасковьи Грибоедов изменил.

Князь и поэт И. Долгоруков, тоже когда-то в нее влюбленный и посвятивший ей стихи, оставил в мемуарах такое сообщение: «Смолоду Гагарина была женщина взбалмошная и на всякую проказу готовая, ненавидела придворную чопорность и 8 мая 1804 года вместе с подругой Александрой Турчаниновой купила шар монгольфьер системы француза Гарнерена, на котором они тут же улетели из столицы. Вечером они приземлились в имении князя П. А. Вяземского «Осафьево». По этому поводу там устроили большое гулянье, а Вяземский позже стал зятем Гагариной и всю жизнь гордился тем, что в его имении приземлилась первая русская воздухоплавательница».

Шар монгольфьер хранился в специальном ангаре-сарае в имении Вяземских под Москвой. Летать на большие расстояния княгиня Гагарина более не рисковала. Ведь первый свой полет она совершила уже в сорокалетнем возрасте. Но мечты о небе она не оставляла и не оставляла попыток приучить к воздухоплаванию дочерей и сыновей. Частыми гостями в имении Вяземских в то время бывали не только аристократы, но и ученые. Гагарина читала гостям лекции об аэронавтике и в умах многих из них закрепилась идея русского воздухоплавания.

Пензенская дворянка А. Турчанинова также неоднократно поднималась в воздушном шаре, но всегда как пассажир. Собственно, именно она и была первой русской женщиной, летавшей на шаре. Но первым русским пилотом-женщиной стала именно Прасковья. Не подумайте, что полет был прогулкой. Сохранилось письмо А. Турчаниновой к брату, где она рассказывала и про ветер, и про холод, и про разбившиеся приборы.

Со временем Прасковья сочла возможным вторично выйти замуж. Расчетливо выбрав в мужья полковника П.А. Кологривова, безумно в нее влюбленного.

«Он так настойчиво за мной ухаживал, что мне пришлось выйти замуж, чтоб от него отвязаться» - ее слова.

Полковник слыл человеком грубым, невоспитанным. Но расчет Прасковьи оказался правильным, муж ее боготворил и, признавая её неординарность, не препятствовал её чудачествам. Во втором замужестве Гагарина вела свободный образ жизни. Лишь однажды, в 1812 г., Кологривов набрался смелости и... не пустил жену на войну. После войны Гагарина вернулась с детьми в Москву, где прославилась зваными вечерами и светскими приемами. Имела большую семью, умерла в 1848.

Ну-ка, еще добавлю совпадение: основоположником русского космизма (научного мировоззрения о Вселенной) считают Николая Фёдоровича Фёдорова (1828-1903), на чьих работах выросли Циолковский, Цандер. Фамилия Фёдорова по отцу Гагарин, он был незаконнорожденным сыном князя П. И. Гагарина.

Творчество Михаила Хераскова — от эпоса до драмы

В истории литературы есть фигуры, чьи имена словно спрятаны между строк. О них редко вспоминают, хотя их вклад огромен. Михаил Матвеевич Херасков — именно такой автор. Его творчество не только формировало литературный ландшафт XVIII века, но и закладывало основу для тех, кого сегодня принято считать «великими». Он не был одиночкой. Он строил систему. И именно поэтому о нём нужно говорить.

Херасков писал много — и разнопланово. Его перу принадлежат оды, поэмы, трагедии, философские размышления в стихах. Он был сторонником классицизма, а значит, верил в чёткую структуру, моральную направленность и воспитательную функцию литературы. Для него слово — это не развлечение, а инструмент формирования человека и общества.

Самым известным его произведением, безусловно, остаётся поэма «Россияда». Это грандиозное произведение, написанное гекзаметром (то есть в стиле Гомера и Вергилия), описывает героическое взятие Казани Иваном Грозным. Но это не просто историческое описание, а целая философская картина, в которой Россия представляется в образе державы с великой миссией. Там много риторики, пафоса, но и глубоких размышлений о судьбе, долге, чести.

В каком-то смысле «Россияда» — это литературный фундамент русской государственной идеи.

Кроме поэзии, Херасков серьёзно занимался драматургией. Его трагедии «Полидор», «Алексей», «Борис и Глеб» выдержаны в духе античного театра. Он чётко придерживался принципов классицизма: единства места, времени и действия. Но при этом его пьесы были наполнены искренними эмоциями, конфликтами между разумом и чувствами, личной болью и общественным долгом. Это не просто пьесы — это моральные диспуты, поставленные на сцене.

Особое место в творчестве Хераскова занимают оды. Он писал их на государственные темы, восхвалял императрицу Екатерину II, посвящал строки родине, свободе, науке. Его оды — это идеологический инструмент эпохи Просвещения, в котором сочетаются вера в прогресс и вера в государственную власть. При этом они написаны богатым, красивым языком, с любовью к ритму, образам и логике стиха.

Херасков не просто писал — он формировал. Он издавал журналы, курировал литературные кружки, поддерживал молодых авторов. Он видел в литературе не только искусство, но и миссию. Его влияние ощущается даже у тех, кто потом станет его антиподом — у Пушкина, например.

Без Хераскова не было бы того культурного пространства, в котором вырос Золотой век русской литературы.

Интересно, что он никогда не стремился к славе. Он работал как просветитель, как архитектор. В его произведениях нет моды, вызова, эпатажа — зато есть внутренняя сила, уважение к языку и убеждённость в высокой цели искусства.

Сегодня творчество Хераскова почти не читают. Оно кажется слишком «классическим», строгим, старомодным. Но если углубиться, открыть поэму или трагедию, прислушаться к интонации — можно почувствовать, как за правильными строками скрывается огромное человеческое сердце. Он писал о стране, о человеке, о времени. Его интересовало вечное, а не сиюминутное.

Можно долго спорить, насколько «актуален» Херасков для современного читателя. Но одно можно сказать точно: без него наша литература была бы совсем другой. И если мы хотим понимать, откуда пришли — нужно возвращаться к таким авторам. Не только читать их, но и чувствовать, почему они писали так, а не иначе.

Херасков — это тот, кто строил храм литературы. Он не был самым громким голосом, но был тем, кто заложил кирпичи. И забывать об этом — значит терять связь с корнями.

Наследие и Память Николая Карамзина

Николай Михайлович Карамзин (1766–1826) оставил после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять и влиять на русскую культуру и историю. Его вклад в развитие русского языка, литературы и исторической науки остаётся неоценимым. В этой статье мы рассмотрим наследие Карамзина и то, как его память увековечивается в России.

Литературное и Языковое Наследие

Карамзин был одним из первых русских писателей, кто активно использовал обиходный язык в своих произведениях, отказываясь от церковнославянской лексики и грамматики. Это существенно обогатило словарный состав русского языка и сделало его более доступным для широкой аудитории. Его произведения, такие как «Письма русского путешественника» и «Бедная Лиза», стали классикой русской литературы и продолжают изучаться и переводиться на многие языки мира.

Влияние на Русский Язык

Карамзин ввёл в русский язык множество новых слов, включая неологизмы и варваризмы, что существенно расширило его словарный состав. Он также одним из первых начал использовать букву Ё, что стало важным шагом в формировании современного русского алфавита. Его язык был доступен широкой аудитории, что способствовало популяризации литературы среди разных слоёв общества.

Литературные Новации

Карамзин был пионером в использовании сентименталистских мотивов в русской литературе. Его произведения, такие как «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь», показали читателям, что литература может быть не только дидактической, но и эмоционально насыщенной. Это открыло новые возможности для развития русской прозы и поэзии.

Историческое Наследие

Труды Карамзина по истории России, особенно его фундаментальный труд «История государства Российского», стали основой для многих последующих исторических исследований. Этот труд не только собрал исторические факты из древних летописей, но и показал историю России как богатую ткань событий, связанных с судьбами людей и государств. «История государства Российского» была переведена на несколько европейских языков и вызвала широкий интерес за рубежом.

Новый Подход к Истории

Карамзин ввёл новый подход к истории, рассматривая её не как сухое перечисление событий, а как живой рассказ о жизни людей и государств. Это позволило сделать историю более доступной и интересной для широкой аудитории. Его исторические труды стали образцом для многих последующих историков, которые продолжили развивать этот подход.

Культурное Влияние

Карамзин сыграл значительную роль в формировании русского национального самосознания. Его произведения и исторические труды помогли россиянам лучше понять свою историю и культурные корни, что способствовало развитию патриотизма и национальной гордости. Он также стал символом независимости и уважения к себе и другим, что оказало влияние на формирование ценностей пушкинской эпохи.

Влияние на Пушкинскую Эпоху

Карамзин оказал значительное влияние на литературные и культурные процессы пушкинской эпохи. Александр Пушкин, который был близким другом и поклонником Карамзина, черпал из его творчества вдохновение для своих произведений. Идеи Карамзина о важности национальной истории и культуры стали основой для творчества многих писателей и поэтов того времени.

Увековечение Памяти

Память о Карамзине увековечивается в различных формах. Его могила на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге является местом паломничества для тех, кто ценит его вклад в историю и культуру России. В Ульяновске, на родине Карамзина, проводятся различные культурные мероприятия и конкурсы, посвящённые его памяти. В городе Советске планируется установить бюст Карамзина в память о его пребывании там в 1789 году.

Музеи и Архивы

В России существуют музеи и архивы, посвящённые жизни и творчеству Карамзина. В Ульяновске работает музей Карамзина, где хранятся его личные вещи, рукописи и другие исторические артефакты. Эти учреждения играют важную роль в сохранении наследия Карамзина и популяризации его творчества среди молодёжи.

Влияние на Последующие Поколения

Влияние Карамзина на последующие поколения русских писателей и историков было огромным. Он стал образцом для многих литературных деятелей, таких как Александр Пушкин, который высоко ценил творчество Карамзина и черпал из него вдохновение для своих произведений. Исторические труды Карамзина также стали основой для многих последующих исторических исследований, и его подход к истории как к рассказу о жизни людей и событиях повлиял на развитие исторической науки в России.

Современное Восприятие

В современное время наследие Карамзина продолжает вдохновлять учёных и писателей. Его произведения изучаются в школах и университетах, а его исторические труды остаются важным источником для историков. Карамзин остаётся одним из наиболее значимых деятелей русской культуры, и его память уважительно хранится в России.

Заключение

Наследие Николая Карамзина остаётся значимым для культуры и истории России. Его вклад в развитие отечественной литературы, истории и языка продолжает вдохновлять новые поколения учёных, писателей и читателей. Память о нём бережно хранится и увековечивается в различных формах, что свидетельствует о его бессмертной славе и вечной памяти в сердцах россиян.

Еще больше о Н.М Карамзине вы можете узнать на нашем сайте:

Настоящая русская история от князя Михаила Щербатова

Вы знаете, что история России написанная ещё князем Михаилом Щербатовым совсем иная, чем представленная Николаем Карамзиным? Очень интересные подробности о нашей настоящей истории, имена скифских князей, названия древних русских городов и их миграция и много другой информации. Чтобы знать правду о прошлом нужно прочитать "Историю Российскую от древнейших времён": https://ya.cc/m/zA5RcEt