Зуб короля Людовика

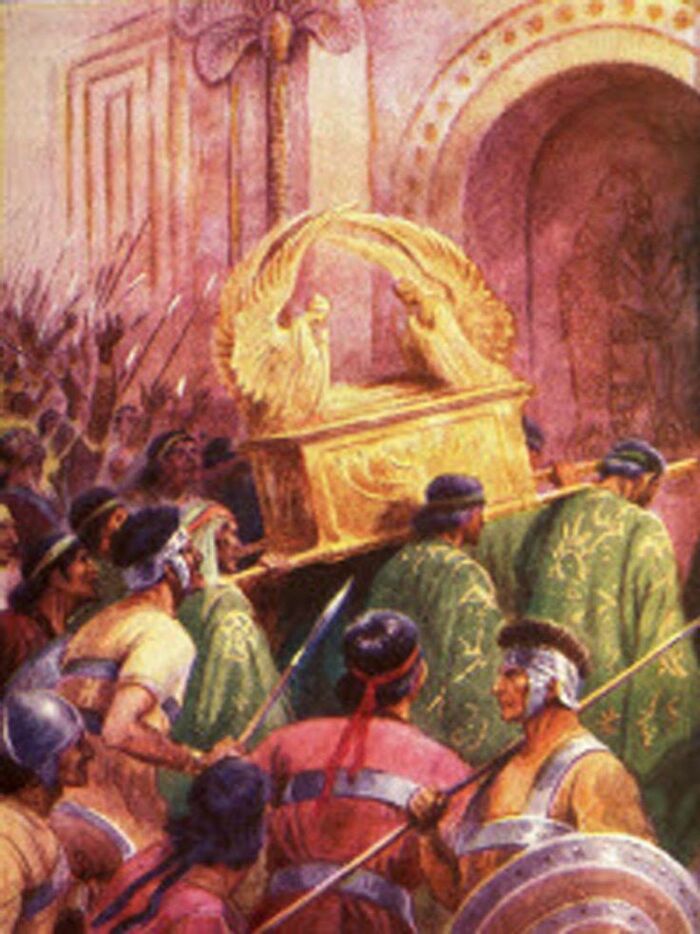

“В тот самый период филистимляне выступили войной против израильтян и разбили лагерь неподалёку от города Афекана. Спустя некоторое время израильтяне столкнулись с ними и на следующий день вступили в ожесточённый бой, но филистимляне нанесли им поражение, уничтожив около четырёх тысяч евреев и вынудив остальных отступить к своему стану. Ошеломлённые этим, израильтяне обратились к старейшинам и первосвященнику с просьбой доставить в лагерь ковчег завета, надеясь, что его присутствие вдохновит их на новую битву и обеспечит победу над врагами. При этом они совершенно забыли, что Тот, Кто предопределил их поражение, обладает силой, превосходящей значение ковчега, почитаемого лишь как символ Предвечного” [Иосиф Флавий. Указанное произведение. Книга 5. Глава 11, 1–2. С. 260]. Да, иудеи, утратив живую связь с Богом, сохранили лишь внешние обряды и ритуалы, полагаясь на них как на средство для успеха. Замечательно, что они даже не прибегли к молитве к Богу, а просто забрали ковчег, словно талисман, и ждали, как им казалось, неизбежной победы: “И когда ковчег завета Господня прибыл в стан, весь Израиль издал такой громкий крик, что земля дрожала. Филистимляне услышали шум воплей и спросили: отчего такой гул в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень доставлен в лагерь. И устрашились филистимляне, сказав: Бог пришёл к ним в стан. И воскликнули: горе нам! Такого не бывало ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто спасёт нас от руки этого могучего Бога? Это Тот, Кто наслал на Египет все бедствия в пустыне. Укрепите сердца и будьте храбры, филистимляне, чтобы не стать рабами евреев, как они были у нас; будьте стойки и сражайтесь с ними. И сразились филистимляне, и израильтяне потерпели поражение, каждый бежал к своему шатру, и было поражение великое, и пало из израильтян тридцать тысяч воинов. И ковчег Божий был захвачен, и два сына Илия, Офни и Финеес, погибли” (1 Царств 4:5–11). Этот тяжёлый пример, показывающий тщетность веры в талисманы и амулеты, почти не повлиял на последующие поколения верующих.

С IV века, когда христианство стало государственной религией, поклонение мощам и священным предметам стало важной частью учения многих христианских общин. И снова, когда на страну или человека обрушивалась беда, церковь первым делом выносила чудотворные иконы и статуи, призывала почитать мощи, отправляться в паломничества к святыням. Как в дни Древнего Израиля, история повторялась. В осаждённом турками Константинополе жители искали убежище в Святую Софию, веря в её защиту. “На улицах вспыхивали схватки, где османы истребляли оставшихся защитников города. Одновременно начался грабёж, сопровождаемый всеми ужасами, что несли разъярённые воины. Сотни детей, женщин и стариков устремились в св. Софию, надеясь, что в этот час Бог их не оставит” [Дашков. Указанное произведение. С. 327–328]. “Они стекались со всех уголков города в Софийский собор; в течение часа отцы семейств, мужья, женщины, дети, священники, монахи и посвящённые девы заполнили святилище, хоры, центральный неф, верхние и нижние галереи; они забаррикадировали двери изнутри, надеясь найти спасение под… священными сводами… Их вера опиралась на пророчество, что турки войдут в Константинополь и будут преследовать греков до колонны Константина на площади перед Софией, но там кончатся все беды; тогда ангел сойдёт с небес с мечом и, вместе с этим небесным клинком, передаст империю бедняку у подножия колонны. ‚Возьми этот меч, — скажет он, — и отомсти за народ Божий‛. При этих словах турки обратятся в бегство, а победоносные греки вытеснят их с Запада и всей Анатолии до персидских границ… Пока греки ждали запоздалого ангела, турки выломали церковные двери топорами, и, не встретив сопротивления, начали без кровопролития отбирать пленных. Их привлекали молодость, красота и признаки богатства” [Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. В 7 томах. М.: Терра, 1997. Том 7. С. 370–371]. Когда в XIII веке татары захватили Владимир и Киев, жители также искали спасения у алтарей и мощей. Так, в 1237 году, когда монголо-татары штурмом взяли Владимир, “Княгиня великая с снохами и детьми, а также епископ и другие, укрылись в церкви святой Богородицы и заперлись. Но татары, вскоре овладев средним городом… многих убили и пленили, расспрашивая о великой княгине и её детях. Узнав, что те заперлись в церкви, они подошли, выломали двери и, сопротивляющихся, перебили. Войдя внутрь, увидев княгинь на хорах, потребовали, чтобы все сошли, но те не послушались и начали бросать камни. Тогда татары, разгневавшись, принесли дрова и подожгли церковь. И все, кто был с княгинями, сгорели, а также утварь, святые иконы и всё имущество великого князя” [Татищев В. История Российская. В 3 томах. М.: АСТ, 2003. Том 2. С. 550]. Аналогичная попытка укрыться в церкви произошла три года спустя, в 1240 году, когда татары взяли Киев. “На следующее утро напали татары, и завязался жестокий бой. Люди истощились, и, убегая, взобрались на церковные хоры с имуществом, от тяжести которых рухнули стены” [Татищев. Указанное произведение. Том 3. С. 8]. В этом трагическом эпизоде истории проявилась, с одной стороны, вера в то, что стены храма и иконы защитят, а с другой, тот факт, что люди даже в час смертельной опасности тащили с собой товары, что вместе с их верой в реликвии привело к гибели в тот роковой день. И сегодня смертельно больные люди отправляются на сотни километров в монастыри или храмы, чтобы прикоснуться к иконе, обещающей исцеление. Вместо того чтобы обратиться к Богу, Который может ответить здесь и сейчас. О том, как культ мощей и святынь исказился, свидетельствуют яркие примеры из жизни французского короля Людовика IX Святого (1229–1280). “Людовик испытывал почти одержимое пристрастие к реликвиям. Самым значительным достижением его правления он считал приобретение реликвий Страстей Христовых, для которых возвёл Сент-Шапель и учредил три ежегодных богослужения. Он также приобрёл мощи святого Маврикия и другие святыни. Ещё одним эпизодом, отмечавшим начало его благочестия, стало исчезновение и обретение священной реликвии Сен-Дени — святого гвоздя. Дадим слово Гийому из Нанжи, монаху Сен-Дени, придавшему этому событию (происшествию) вселенское значение: ‚В следующем году [1232] в той же церкви [Сен-Дени] святой гвоздь, один из тех, которыми был распят Господь наш и который был найден во времена французского короля и римского императора Карла Лысого, даровавшего его упомянутой церкви, выпал из сосуда, где хранился, когда тот подносили для целования паломникам, в третий день мартовских календ [28 февраля]; но затем произошло великое чудо, и его нашли, с великой радостью вернув в церковь первого апреля. О той печали и горе, что испытали святой король Людовик и его почтенная мать королева Бланка из-за этой утраты, стоит сказать особо. Узнав о пропаже такого сокровища и что это случилось при их правлении, они были глубоко опечалены и заявили, что худшего известия быть не могло, и ничто не могло причинить им такой боли. От этого горя добрый и благородный король Людовик, не сдерживая себя, воскликнул, что лучше бы лучший город его королевства был разрушен дотла. Узнав о скорби аббата и монахов Сен-Дени и о слезах, что они лили день и ночь безутешно, он послал к ним мудрых и красноречивых людей для утешения и даже хотел отправиться сам, но придворные его удержали. Он приказал провозгласить по всему Парижу, на улицах и площадях, что если кому известно о пропаже святого гвоздя или кто нашёл его и утаил, пусть вернёт и получит за него сто ливров от самого короля. Что ещё добавить? Тревога и скорбь, вызванные потерей гвоздя, были повсеместны и не поддаются описанию. Услышав о пропаже и призыве короля, парижане пришли в смятение, и множество мужчин, женщин, детей, клириков, школяров [студентов] с плачем и воплями устремились в церкви, ища Божьей помощи в этом великом горе. И рыдал не только Париж, но и всё Французское королевство, узнав о потере святого и драгоценного гвоздя. Многие мудрецы опасались, как бы эта утрата в начале царствования не предвещала бедствий, эпидемий и даже гибели (не дай Бог) всего Французского королевства‛. Влияние реликвий на народ, впечатление, произведённое на молодого короля, преувеличенно эмоциональное проявление веры, граничащее со страхом перед потусторонними силами, сочетание благочестия, опирающегося на освящённые Церковью материальные объекты, где ещё угадывается вековая политика Сен-Дени, связывающая через псевдо-Дионисия и династию Каролингов Францию Людовика Святого с Иисусом, — всё это ярко освещает христианское благочестие XIII века, где Людовик Святой — не исключение, а воплощение глубокой религиозности народа, для которого реликвии и чудеса были важны. Вера оставалась непоколебимой у самых простых и у самых могущественных благодаря священным предметам, обеспечивающим процветание королевства; их потеря могла всё разрушить. Не с таким беспокойством римляне изучали печень жертв или полёт птиц, как французы XIII века расследовали пропажу священного гвоздя” [Гофф Л. Людовик IX Святой. М.: Ладомир, 2001. С. 585, 99–100]. За свою набожную жизнь этот король был удостоен звания Святого. И после его смерти останки ожидала драматичная, любопытная и поучительная судьба. “Итак, кости святого короля были помещены в раку, которая 25 августа 1298 года заняла место позади главного алтаря Сен-Дени. По обычаю того времени французские короли, наследники Людовика Святого, раздавали их как ценные дары церквям или личностям. Этой политике мощей, доведённой до фанатизма, следовал Филипп Красивый. Внук Людовика Святого намеревался перенести мощи деда из Сен-Дени в Сент-Шапель, чтобы они хранились во дворце, сиявшем при нём великолепием. В Средние века мощи святых были объектом страстного поклонения. Даже несмотря на то, что с конца XI века Церковь критиковала ‚поддельные‛ реликвии, вера в чудодейственную силу ‚истинных‛ останков оставалась универсальной, охватывая все сословия и культуры. Мощи исцеляли — достаточно было прикоснуться к могиле или раке. При жизни Людовик Святой исцелял золотушных наложением рук. Теперь же верили, что соприкосновение с его мощами избавит от любых недугов. Его сила стала не просто целительной, но чудесной. Влияние Сен-Дени ещё более возросло, став местом этого обновлённого, значительного, увековеченного королевского чуда. Но Филипп Красивый решил присвоить эти славные мощи королю и личной королевской часовне. Французская монархия, шедшая к абсолютизму, стремилась отнять у народа целительную силу мощей Людовика Святого. Папа Бонифаций VIII, всегда желавший поддерживать добрые отношения с французским королём, разрешил перенос, оговорив, что плечевая или берцовая кость останется у монахов Сен-Дени. Те, однако, воспротивились. Филиппу Красивому пришлось отложить план. Но ненадолго. Конфликт с Бонифацием VIII сменился союзом с новым папой Климентом V, французом Бертраном де Го. Во время интронизации в Лионе в ноябре 1305 года Филипп Красивый, присутствовавший на церемонии, получил от Климента V разрешение перенести голову Людовика Святого в Сент-Шапель при условии, что монахам Сен-Дени достанутся подбородок, зубы и нижняя челюсть. Возможно, сердце тоже ушло в Сент-Шапель. Э. Браун отметила, что у многих народов голова считается главной частью тела, источником силы и личности, а нижняя челюсть — второй по значению. В XIV веке считалось оправданным и достойным, чтобы голова святого короля оказалась в месте, именуемом ‚главой королевства‛ (caput regni). Уверенный в успехе, Филипп Красивый в 1299 году заказал известному парижскому мастеру Гийому Жюльену роскошный ковчег для черепа, который предстояло доставить в Сент-Шапель. Торжественный перенос из Сен-Дени в Париж произошёл 17 мая 1306 года. Собор Нотр-Дам получил ребро святого короля. Монахи Сен-Дени смягчили утрату. В 1300 году Бонифаций VIII позволил им ежегодно отмечать день смерти святого — 25 августа, и Филипп Красивый стремился присутствовать. Но 29 мая 1306 года внезапно умер епископ Осера Пьер де Моне, которого монахи Сен-Дени считали проклятым королём, а Филипп Красивый на охоте ранил ногу и пропустил церемонию 25 августа. Монахи видели в этом знак небесной кары. Они создали великолепный ковчег для оставшихся мощей и установили его 25 августа 1307 года при Филиппе Красивом и множестве прелатов и баронов. Тем временем раздача останков продолжалась. Филипп Красивый и его преемники передали фаланги пальцев королю Норвегии Хакону Магнуссону для церкви, воздвигнутой в честь святого на острове Тюсоен у Бергена. Среди первых получателей были каноники Нотр-Дам, доминиканцы Парижа и Реймса, аббатства Ройомон и Понтуаз. Во время визита в Париж между 1330 и 1340 годами королева Бланка Шведская получила ковчег с костями для монастыря святой Бригитты в Вадстене. Император Карл IV, будучи в Париже в 1378 году, забрал несколько костей для собора. В 1392 году оставшиеся останки Людовика Святого поместили в новую раку, и Карл VI отдал ребро магистру Пьеру д’Айи для папы, два ребра герцогам Беррийскому и Бургундскому и одну кость прелатам для раздела. Герцогу Баварскому Людвигу VII около 1430 года досталась часть кости для церкви в Ингольштадте. В 1568 году по случаю процессии против протестантов кости вернули в Париж. В сентябре 1610 года Мария Медичи получила кость, но, терзаемая совестью, вернула её при коронации Людовика XIII. В 1616 году Анна Австрийская получила часть ребра, но, недовольная, в следующем году забрала целое. Позже она стала посредницей между парижскими и римскими иезуитами, договариваясь с кардиналом де Гизом о ещё одном ребре и плечевой кости” [Гофф. Указанное произведение. С. 238–239]. И ещё многие века сильные мира и духовенство делили останки святого короля, для чего… его разъяли после смерти! [Гофф. Указанное произведение. С. 241]. Такой подход к мощам не единичен, а типичен (!). Примеров тысячи. Мы рассмотрели историю с королём Людовиком как одну из самых известных. Интересно, что сам Людовик объяснял нужду в молитвах святым и Деве Марии, а не прямом обращении к Богу. “Дева Мария была главной посредницей между людьми и Богом, но существовали и другие ходатаи перед Небесным Царём: святые. Король уподоблял их членам небесного совета, действующего по образцу феодальной монархии, и видел в них помощников в реализации плана слить религию с политикой: преуспеть на земле и на небе или, точнее, на небе, как на земле. Это личное видение Людовика Святого совпадало с воззрениями властителей XIII века. Связь между землёй и небом отражала модель Августина, где земной град должен уподобляться небесному. Здесь тот же параллелизм, но в обратном порядке: не ‚на земле, как на небесах‛, а ‚на небесах, как на земле‛. Купец жаждет богатства на земле и жизни на небесах. Могущественный желает ‚чести‛ на земле и ‚славы‛ на небе. Людовик поведал изумлённому Жуанвилю, как воплотить этот замысел: ‚Хотите, научу, как снискать честь в этом мире и расположение людей, а также обрести милость Божию и славу в будущем?‛ Средство одно — обращение к святым: ‚Святой король обязал рыцарей регулярно посещать церковь в дни праздников святых и чтить их, сказав, что святые на небесах подобны советникам земного короля. Ибо тот, кому нужно ходатайство перед королём, узнаёт, кто ему близок, кто может что-то выпросить, и к кому король прислушивается. Узнав, идёт к этому человеку и просит замолвить слово. Так и со святыми на небесах, что суть доверенные лица Господа нашего и Его приближённые; они могут выпросить что угодно, ибо Он их выслушает. Потому идите в церковь в их дни, поклоняйтесь и молитесь им, чтобы они просили за вас у Господа нашего‛” [Гофф. Указанное произведение. С. 584–585]. Как в средневековье люди искали исцеление и вечность, поклоняясь зубу короля Людовика, так и сегодня тысячи ищут счастье, здоровье и бессмертие у останков давно ушедших. Итак, ковчег попал в руки филистимлян, что поразило их не меньше, чем израильтян. “И прибежал один вениамитянин с поля битвы и пришёл в Силом в тот же день; одежда его была порвана, а голова покрыта пеплом. Прибыв, он застал Илия сидящим на стуле у дороги у ворот и вглядывающимся вдаль; сердце его дрожало за ковчег Божий. Когда тот вошёл и возвестил городу, весь город разразился плачем. И услышал Илий звуки рыданий, и спросил: отчего такой шум? И тотчас подошёл вестник и поведал Илию. Илию было тогда девяносто восемь лет; зрение его угасло, и он не мог видеть. И сказал вестник Илию: я бежал из стана, сегодня же с поля сражения. И спросил Илий: что стряслось, сын мой? И отвечал вестник: Израиль бежал пред филистимлянами, и народ потерпел великое поражение, и оба сына твои, Офни и Финеес, погибли, и ковчег Божий захвачен. Услышав про ковчег Божий, Илий упал назад с кресла у ворот, сломал шейные позвонки и умер; он был стар и тяжёл. Судил же он Израиль сорок лет” (1 Царств 4:12–18). Только теперь старец-первосвященник понял, что совершал в последние годы, потакая духовному упадку сыновей и народа. Религия внешних форм и реликвий, которой придерживался тогда иудейский народ, потерпела крах. Впервые за многие годы Израиль оказался на грани не только духовного, но и физического уничтожения. Но Бог любил и оберегал этот гордый народ, допуская испытания, чтобы он отвернулся от греха, обрядовой веры и реликвий. Он готовил нового вождя — Самуила, вчерашнего богобоязненного юношу, который, взрослея, становился ближе к Богу, хотя ещё не осознавал всей миссии, что Господь возложил на него для духовного обновления Своего народа.