Ух, как сегодня было жарко под нашим постом про авокадо. Некоторые перегрелись до белочки настолько сильно, что увидели в нашем очерке плагиат баянистый, украденный у нашего друга — кота. Привиделось, понимаем. Ну, ребят, простите, что щитень не кот и плыл до Вас с этой ягодой аж целый год. Авокадо, кстати, не фрукт, а ягода ( маленькая ремарка).

Нет у щитня лапок пушистых, чтоб лодку смастерить скоростную, только свои ракоообразные адаптации, с помощью которых он и доплыл до Пикабу, и посадил своё авокадное дерево в болоте вкашных земель еще в 2020 году.

Проросло же, однако. Вот и Вас, ягодой спешил угостить. Извиняемся, что щитень опоздал, осталось- косточка. Однако актуалочка свежа до сих пор, раз люди спорят, что авокадо ленивец не нужен был, дескать, все равно прорастает и без него. Но щитень ожидаемо был готов к такому повороту событий. И вот Вам факты, а не вымысел разлетевшийся на подобную критику по нашим землям, откуда мы и приплыли сюда.

Собственно как и год назад так и сегодня здесь мы обсуждали такое интересное явление под названием эволюционные анахронизмы, с помощью которых наше щитнеобразная голова и постаралась объяснить причину того, почему у авокадо такая большая косточка.

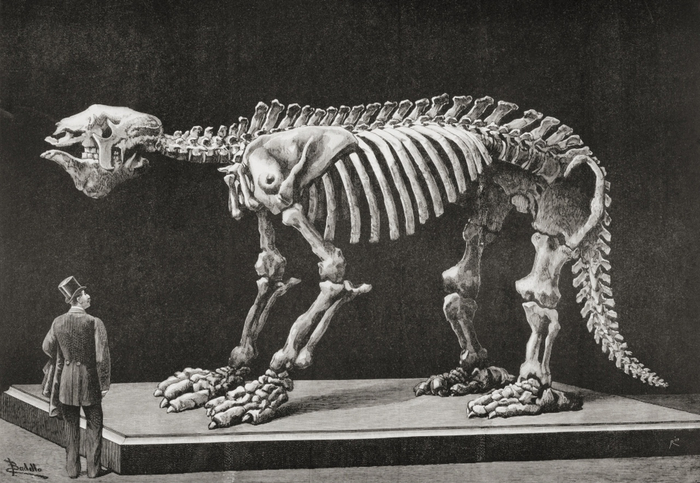

Тем не менее не все люди согласны с этой позицией и выражают критику данной гипотезы рассказывая нам о том, что мегафауна не могла и не может повлиять на выживаемость растений. Дескать подобные плоды с большой косточкой спокойно разносятся и без мегафауны обычными представителями животного мира. От части они будут правы, но только в тех случаях, для которых доказано, что выживаемость семян не зависит/зависело в большей степени от мегафауны в виде вымерших мастодонтоподобных животных и нынешних тапиров, а также заменителей мегафауны в виде домашнего скота.

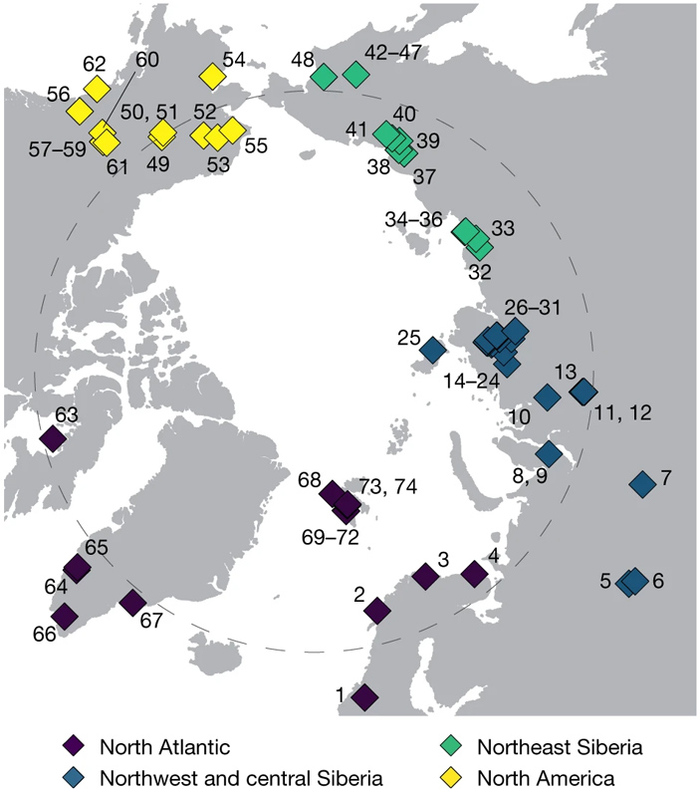

Так как большие семена многих растений вполне спокойно разносятся и без слонтяр и мамонтих с помощью крупных попугаев (например Ара) и разных макак, роль мегафауны с этой позиции остается весьма спорной и ставит под сомнение господствующее положение гипотезы эволюционных анахронизмов. Такими семенами могут быть крупные семена плодовых пальм произрастающих в Амазонии [1].

В тоже время последнее исследование прошлого года не опровергает роль эволюционных анахронизмов для некоторых растений нового света и для большинства растений старого света. В том же исследовании в списке невычеркнутых анахронизмов до сих пор есть и авокадо [4]. Суть в том, что подобные большие косточки повреждаются грызунами, или срыгиваются мелкими животинами возле источников произростания, что эволюционно невыгодно.

Т.е. с точки зрения зрения гипотез выдвинутых нашими подписчиками, подписчиками портала «антропогенез» и обитателями пикабу, единственное на что может повлиять мегафауна — это максимум только на распространение семян. Ошибка заключается в том, что они совершенно не берут во внимание тот факт, что выживаемость семян зависит во многом как раз таки от их распространения. Именно поэтому с этой точки зрения наши критики и ошибаются.

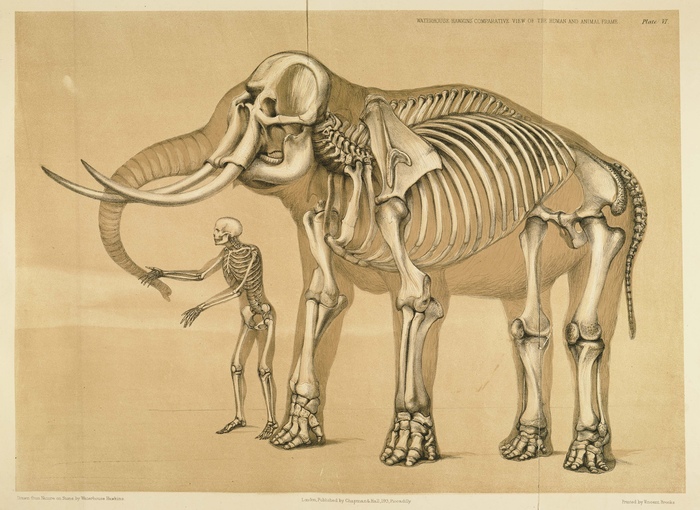

Сегодня я хочу рассмотреть вопрос о распространении семян растений, которые претендуют именно на роль эволюционного анахронизма [3]. Речь как вы поняли из названия пойдёт о растениях подобных манго, которые произрастают в лесах Восточной Азии и употребляются в пищу чаще всего носорогами, слонами и тапирами, где слоны и носороги являются главными представителями современной мегафауны, которые собственно и являются главными распространителями данных семян.

Исследование международной группой учёных под руководством профессора Ахимса Кампос-Арсейса заведующего лабораторией ботаники Научно-Исследовательского Института Биоразнообразия Юго-Восточной Азии Менгла показало, что исчезновение таких животных как слоны и носороги, которые разносят семена, таких растений как манго, ставит под угрозу структурную целостность и биоразнообразие тропических лесов Юго-Восточной Азии.

С помощью испанских исследователей эта международная группа экспертов подтвердила, что даже травоядные животные, такие как тапиры, не смогут стать естественным заменителем вымирающей мегафауны. Животные мегафауны действуют как «садовники» поддерживающие домашний сад в «9-ти сотках» зажиточного крестьянина. Эти животные очень важны в поддержании тропических лесов, поскольку, как бы это странно не звучало, они напрямую участвуют в восстановлении леса поедая его плоды.

В лесах Восточной Азии из-за большого разнообразия видов растений не хватает места для прорастания и роста всех деревьев. Помимо нехватки света и минеральных веществ для пропитания семян под родительским деревом, рассеивание семян осложняется отсутствием ветра, поскольку ветра не бывает там, где местами «сплошной стеной» стоят деревья высотой до 90 метров.

В таких условиях выживание растений ограничивается распространением семенами, которые распространяют животные, питающиеся мякотью плодов. Они либо разбрасывают их, например, когда роняют пищу, либо срыгивают их, либо испражняются ими позже. В таких случаях помёт этих животных служит питательной средой для развития и жизни растений.

К сожалению срыгивание целых крупных семян мелкими животными не всегда происходит удачно, а транспортировка этих семян не всегда происходит в дали от родительского дерева, возле которого выживаемость таких семян не всегда высокая.

Получается, что растениям с крупными семенами временами необходимо крупное животное, способное съедать семя без повреждений, транспортировать его и испражнить его в тех условиях, где это семя выживет несмотря на недостаток света [3;4].

Однако, стоит ещё раз подчеркнуть, что далеко не все растения с крупными семенами напрямую зависят от поедания их мегафауной. Тем не менее, в случае с манго, спасение семян зависит в большей степени от слонов и носорогов, потому что именно они могут разбрасывать помётом большое количество целых семян благодаря тому, что часто глотают семена полностью, а их пищеварительная система не способна быстро переваривать очень малое количество пищи, тем самым сохраняя семена растений целыми.

Однако уничтожение среды обитания, а также браконьерство ради добычи слоновой кости и рогов носорогов, привело к потере 95% исторического ареала распространения азиатских слонов (Elephas maximus) и почти полному истреблению носорогов вида Ява (Rhinoceros sondaicus) и суматринских носорогов (Dicerorhinus sumatrensis).

На момент этого исследования в лесах Восточной Азии насчитывалось менее 50-ти носорогов Ява и всего 200-ти суматринских носорогов. Согласно Красному списку Международного союза охраны природы (МСОП), слоны находятся в «опасности исчезновения», а два вида носорогов «находятся под угрозой исчезновения».

В связи с данным трагическим обстоятельством учёные оценили способность рассеивать семена другого крупного травоядного животного — тапира (Tapirus indicus)., который к своей половозрелости достигает веса примерно 300 кг. По культурным причинам на него не охотятся, и его пищеварительная система аналогична пищеварительной системе слонов и носорогов.

Исследование позволило исследователям проанализировать влияние дисперсии тапиров на выживаемость семян девяти различных растений. Сюда входят некоторые крупные виды растений, такие как манговое дерево и дуриан, а также другие более мелкие виды, такие как «слоновье яблоко» (Dillenia indica) и тамаринд.

Результаты исследования показали, что тапиры испражняли 8% проглоченных семян тамаринда (ни одно из которых не проросло) по сравнению со слонами, которые испражняли 75% из 2390 проглоченных семян (65% из которых проросли).

Результаты поедания более крупных семян вообще не показали их сохранности, поскольку при поедании тапиры плевались возле источника произрастания, жевали, переваривали полностью большинство крупных семян, или переваривали их частично. Получалось, что при поедании плодов семена либо уничтожались, либо не распространялись, а оставлялись на одном и том же месте возле родительского дерева.

Таким образом было выяснено, что тапиры не являются хорошими «садовниками» для растений с крупными плодами и семенами.

Получается, что, уничтожая современную мегафауну, человек кардинально меняет местную экосистему, которую невозможно будет восстановить полностью.

Мы можем сохранить лишь определённые виды растений, выращивая их так, как мы выращиваем гинкго или авокадо, но мы не сможем восстановить все утерянные виды растений. Поэтому если мы не хотим их потерять нам не стоит уничтожать как минимум всю современную мегафауну [4], обитающую в лесах, а для того чтобы её сохранить нужны очень жёсткие меры, но это уже совсем другая история.