Гитару брось и бабу брось, и как жену обнимай

Обледенелую винтовку свою ...

"Идиотский марш" Олег Медведев

Капсюльный замок

Прорыв в снайперской стрельбе произошел сразу по нескольким фронтам. Первым прорывом было изобретение капсюля. Это сразу повысило возможности стрелка по выбору места и времени выстрела.

Схема работы капсюльного замка. Составлена автором

Капсюльный замок позволял стрелять не только в сырую и ветреную погоду, но даже в дождь. Важным обстоятельством было и то, что стрелять можно было из любого положения, в отличии от кремневого, где порох мог просто ссыпаться с полки. Он был проще, надежнее и безопаснее в эксплуатации. При выстреле из оружия с кремневым замком стрелок рисковал получить ожог от вспышки пороха на затравочной полке, надежность работы зависела от правильной установки кремня. Всех этих недостатков был лишен капсюль (или пистон). Однако не всем переход понравился, со слов А. Черкасова, в Сибири охотники переделывали капсюльное оружие на кремневое, поскольку выстрел из него обходился дешевле:

«Если и попадется сибиряку каким-нибудь образом винтовка или дробовик с пистонным замком, то он по большой части переделывает их на свой манер, то есть приладит к ним свой наружный замок. Конечно, в этом отношении играет важную роль то обстоятельство, что сибиряку, живущему в отдалении от торговых мест, трудно доставать пистоны, да и, кроме того, дорого; ему за обыкновенную коробку их нужно заплатить не менее полутора рублей серебром, а пожалуй, и дороже, что простолюдину не под силу, или не поднять, как говорят.» [7, 32-33]

"Пуля Минье"

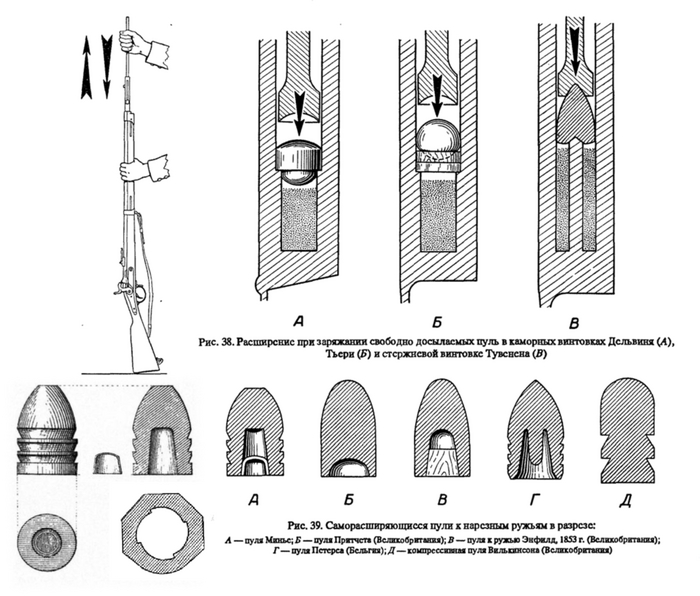

Второй прорыв – переход от тугого досылания пули шомполом, отнимавшего много времени, к свободному досыланию пули. Винтовки, где пуля забивалась в ствол по нарезам, имели довольно высокую меткость и дальность стрельбы около 700 метров. Но забивание пули в ствол, давало большой разброс при стрельбе. В настоящее время для снайперской винтовки добиваются соосности всех элементов: ствола, патрона и пули. Точная навеска пороха и параметры капсюля, так же влияют на рассеивание при стрельбе. Сложно было соблюсти одинаковость двух выстрелов при забивании пули в ствол и ручной навеске пороха, здесь многое зависело от «чутья» стрелка.

Иллюстрации из книги А. Жука «Стрелковое оружие» [8]

Глядя на эти рисунки и схемы, понимаешь, как много сделала конструкторская мысль, какими путями мы пришли к современному оружию. И наглядно видно, что то или иное изобретение имело своих предшественников, редко когда открытия делались на абсолютно пустом месте. А потом естественный отбор оставлял наиболее сбалансированные формы.

Иллюстрации из книги А. Жука «Стрелковое оружие» [8]

В 1848 французские офицеры Монтгомери (Montgomery) и Делвинь (Delvigne) предложили усовершенствованные пули, ускорявшие заряжание штуцера. Пулю, расширяющуюся при выстреле, изобрёл капитан Делвинь в 1826 г.

В 1832 г. британский офицер капитан Джон Нортон изобрёл цилиндро-коническую пулю, действующую по тому же принципу, но широкого распространения она не получила.

В 1849 году свой вариант расширительной пули предложил Клод Минье. Именно этот вариант расширительной пули получил широкое распространение.

Популярность новой пули была довольно высока, американцы даже использовали образ пули Минье в памятниках Гражданской войне.

Памятник 53 пехотному полку у Виксберга, штат Огайо

Памятник на месте битвы при Геттисберге, штат Пенсильвания

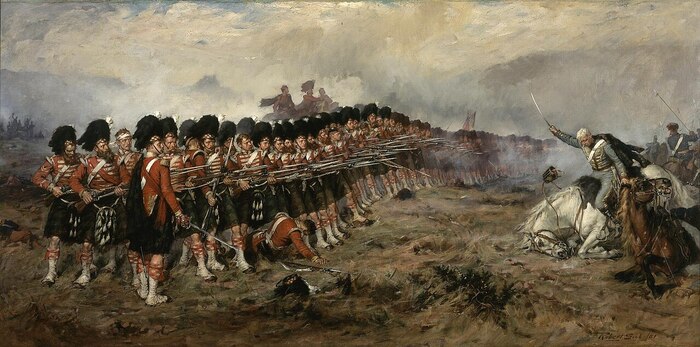

Первое боевое применение пули Минье получили во время Крымской войны.

Крымская война

Первым на войне погибает слабый,

Армия по жизни — волчья тропа.

Помирает Джимми под баобабом:

Джимми промахнулся, а масай попал.

"Джимми" Олег Медведев

Русские войска и значительная часть союзных войск, имела на вооружении гладкоствольные ружья. Они, в основном, стреляли усовершенствованной цилиндросферической пулей Нейслера, тогда же введённой и в России. Последняя давала несколько лучший бой по сравнению с круглой и действовала по тому же принципу, что и пуля Минье — расширялась при выстреле, при этом прижимаясь к стенкам гладкого ствола.

Но Англо-французские войска благодаря применению штуцеров с пулей Минье (и её аналогам) могли вести эффективный огонь на большей дистанции. К середине XIX века передовые армии имели в пехоте до трети стрелков, вооружённых такими винтовками-штуцерами. Благодаря наличию нарезов штуцеры обеспечивали во много раз лучшую меткость стрельбы, чем гладкоствольные ружья.

Снайперская пара («Rifle Brigade») в Крымскую войну (1853-1856). Вооруженные винтовками Энфилда образца 1853 года (Enfield Pattern 1853 Rifled Musket)

Enfield Pattern 1853. Слева внизу прицел установлен в положении для стрельбы свыше 400 ярдов, справа снаряженный бумажный патрон и пули Притчетта. (http://weaponland.ru/load/vintovka_enfield_pattern_1853/153-...)

Действительная дальность стрельбы из нарезного оружия была также намного больше — до 300 метров и более при стрельбе по колоннам (не одиночному солдату) по сравнению со 100—150 метрами, бывшими предельной дистанцией для гладкоствольного оружия.

Вопрос о дальности стрельбы достаточно сложен. Есть паспортная дальность, подкрепленная разметкой прицела, но попасть на предельной дальности у стрелка того времени вряд ли получится. Есть дальность, когда сохраняется убойное действие пули, цель считается гарантированно пораженной, если пробита деревянная доска толщиной 1 дюйм (2,54 см). Есть дальность прямого выстрела, когда высота траектории пули не превышает высоту мишени. И это, как говорят в Одессе: «Таки три разных дальности».

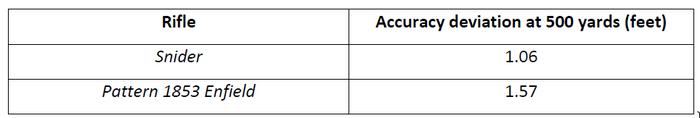

У Enfield Pattern 1853 Rifle Musket паспортная прицельная дальность 914 м. В работе Томаса Гептинсталла приводятся данные испытаний Enfield Pattern 1853, проведенные в 1865 году. Наглядно видна точность данной винтовки. [11, 24]

Отклонения при попадании пули в мишень на расстоянии 500 ярдов (455 м) составляют 1,57 фута (0,48 м)

В книге Мартина Пеглера «Out of Nowhere: A History of the military sniper» описывается случай, когда русское подразделение было впервые обстреляно с из нарезного оружия дистанции 600 ярдов (550 м), что удивило наших солдат и офицеров, поскольку такие дальности считались слишком большими для ружейного огня. [10, 48]

Так же Мартин Пеглер упоминает о снайперах, участвовавших в крымской войне. Подполковник Дэвидсон (1st City of Edinburgh Rifle Volunteers), сам меткий стрелок и сторонник использования оптического прицела, написал после войны несколько статей, где ратовал за внедрение оптического прицела в войсках. Скорее всего, сам он использовал прицел в Крымской войне. Это вообще интересный момент, когда охотники и любители меткой стрельбы использовали оптический прицел, а подавляющее большинство военных не воспринимали его всерьез.

Подполковник Дэвидсон описал интересный случай, который он наблюдал у противника. Стрелки работали в паре, один осматривал местность через подзорную трубу и выдавал второму целеуказания. Два русских стрелка интуитивно нашли, ставший позднее классикой, метод снайперской работы. Дэвидсон с сожалением уточняет, что эти приемы существовали только на низовом уровне и не оценивались вышестоящим командованием, как новые приемы боя. [10, 48-50)

Еще один случай описанный Пеглером. Офицер Джон Джейкоб, , служивший в Индии, спроектировал собственную винтовку. Она представляла собой двуствольное оружие, способное стрелять конической пулей на дальность 2000 ярдов (1800 м). Лейтенант Малкольм Грин возвращался домой в Англию из Индии. По пути остановился в Крыму повидаться с братом и принял участие в осаде Севастополя. Каждый сам решает, где и с кем провести отпуск :).

У Грина была с собой винтовка Джейкоба и он использовал её для подавления огня русской артиллерии. На расстоянии около 800 ярдов (730 м) он открыл огонь из винтовки по орудию, доставлявшему много хлопот французам. В очень короткое время его огонь заставил орудие замолчать.

Но все эти примеры не послужили внедрению снайперов в войска, до осознания их пользы и ценности пройдет еще полвека. [10, 49-51] В XXI веке ситуация не сильно поменялась, военные долго воспринимали беспилотники как некое вспомогательное средство войны.

Некоторые авторы указывают на то, что англичане использовали оптические прицелы для стрельбы по нашим офицерам и так были убиты адмирал Корнилов и Нахимов. Теоретически такое уже было возможно, но доказательных исследований я не нашел. Упоминания в литературе не имеют ссылок на источники. Мог сыграть и фактор того, что «настоящий джентльмен так не поступает» и стрелявший человек не стал афишировать удачное попадание.

Винтовка получает оптический прицел

Но вернемся к комплексу винтовка+оптический прицел. Увеличение дальности стрельбы за пределы возможностей среднего человеческого зрения привело к созданию оптического прицела. Владимир Еронимович Маркевич в книге «Спортивное и охотничье стрелковое оружие» пишет: «Первые попытки применить оптику к ружью произведены лет 100 тому назад [1840-е годы 19 века, т.к книга Маркевича закончена в период 1941-1945 год. прим.] В Америке тогда были известные поныне кентуккские винтовки, к ним прикрепляли телескопический прицел длиной больше длины ствола. Приспособление телескопа [так долгое время называли оптический прицел. прим.] к винтовке дало удовлетворительные результаты только тогда, когда оружейники догадались обойтись без прицела и мушки, устроив в трубе перекрестье из тончайших металлических нитей для наводки в цель при условии неподвижного прикрепления трубы к винтовке. Этот принцип использования телескопа на винтовке остался поныне с различными усовершенствованиями и изменениями, разработанными преимущественно европейскими оружейниками и охотниками. Они устроили легкосъемную трубу, уменьшили ее размеры и вес и улучшили оптические свойства телескопов, затем применили призматические стекла. <…>

Ружейные телескопы с 1860-х годов получили применение и развитие преимущественно на охотничьем нарезном оружии, отчасти на целевом и очень мало на военных винтовках. Первое применение винтовки с оптическим прицелом на войне было произведено во время северо-американской войны за независимость (1861–1865 гг.) [так в тексте. имеется в виду Гражданская война в США, прим]. Для стрелков южан были куплены английские винтовки системы Витворта, имеющие полигональные нарезы, капсюльный (пистонный) замок и телескопический прицел. Таких винтовок было 200 штук. На открытых стрелковых состязаниях лучшие из лучших стрелков получили эти винтовки в армии Джонсона и служили с ними во время упомянутой войны как снайперы. В дальнейшем телескопы в качестве прицельных приспособлений совершенствовались в Европе и Америке преимущественно на охотничьем, отчасти на спортивно-стрелковом оружии. К концу XIX столетия в телескопах были устроены установки прицела по расстоянию (высотный лимб), улучшена оптика и усовершенствовано примыкание телескопа к винтовке.» [9, 101-102]

Иллюстрация из книги В. Е. Маркевича «Спортивное и охотничье стрелковое оружие»

Кто и когда создал современный оптический прицел является предметом споров. Одним из авторов называют подполковника Дэвидсона, который написал в своих мемуарах, что использовал телескопический прицел в Индии для охоты в конце 1830-х годов. Но мемуары были написаны значительно позже, когда оптические прицелы уже были широко распространены.

Сайт http://www.berdansharpshooter.org/ сообщает следующее: Первый документально подтвержденный оптический прицел был изобретен между 1835 и 1840 годами Джоном Р. Чепменом, английским инженером-строителем. В качестве основы для прицела он использовал принцип геодезических приборов с тонкими перекрестиями, точными линзами и хорошей четкостью удаленных объектов. Он также был опытным стрелком и знаком с винтовочными прицелами того времени. Считается, что Чепмен разработал первый практический оптический прицел винтовки вместе с Морганом Джеймсом. Прицел назвали просто — Чепмена-Джеймса.

Чепмен не запатентовал свой оптический прицел, но разрешил Моргану Джеймсу производить и продавать его. Морган Джеймс из Utica (NY) был уже хорошо известен производством точных дульнозарядных винтовок, а в сочетании с оптическим прицелом они стали одними из самых лучших в мире.

В музее Вест-Пойнт хранится винтовка Моргана Джеймса. Она была приобретена в 1860 году за $ 95.00, как образец лучшей винтовки того времени, для тестирования и обучения курсантов. Это была огромная сумма по тем временам, знаменитый броненосец «Монитор» обошелся казне в 275 000 долларов.

Винтовка Моргана-Джеймса с оптическим прицелом и мишень пораженная с расстояния 200 метров, справа увеличенная мишень (на стенде над прикладом). Музей Академии Вест-Пойнт (Старейшая военная академия США. Для поступления надо всего лишь две рекомендации от членов Конгресса США или одну от вице-президента.)

Сравним эту стоимость со стоимостью винтовок в России в 60-е годы 19 века, вновь обратившись к книге Александра Черкасова: «Хорошей винтовкой считают ту, которая метко бьет на 100 и более сажен, это уж винтовка первосортная; на 70 и 80 сажен — считается хорошею или посредственною винтовкой. Если она берет на такое расстояние, то ее называют поносной* винтовкой; если же она крепко и сердито бьет, т.е. тяжела на рану, то ее уже называют поронной. Вероятно, это слово произошло от слова ранить или ронять, т.е. как только пуля ударит в зверя, то сейчас его ронит на землю. Если понос и порой, соединяются, то такие винтовки ценятся довольно дорого, доходят на месте до 40, 50 и даже более рублей серебром. Зажиточные промышленники иногда платят за такие винтовки по нескольку голов рогатого скота или лошадей, а баранов отдают за них десятками. Если винтовка бьет постоянно метко, то ее величают цельной винтовкой.» [7, 30-31]

*Поносная винтовка — В Забайкалье всякую далекобойность ружья вообще называют поносом, от слова несёт (пулю далеко) прим. Черкасова/

За доллар в то время давали 1 рубль 30 копеек по золотому стандарту, следовательно очень дорогая винтовка по Черкасову стоила около 40 долларов. Интересно, что Черкасов ни разу не упомянул в своей книге телескопический прицел, скорее всего их в России в 60-е годы 19 века просто не было в гражданском обороте.

Создание патрона

Важную роль в развитии снайперского дела сыграло и развитие патрона. Дульнозарядное оружие требовало не только искусства заряжания и стрельбы, но и внимательного отношения ко всему процессу. Выражения: «Держать порох сухим», «Есть ли еще порох в пороховницах?» возникли не случайно. Навеска пороха и его состояние, материал пыжа, качество и форма пули, сила забивания пули в ствол – всё это влияло на выстрел. И желание сделать процесс заряжания более простым и удобным привело к изобретению патрона.

Бумажные (неунитарные) патроны: А, Б — к кремневым ружьям; В, Г — к капсюльным нарезным ружьям, заряжающимся с дула (В — так называемый голландский патрон с прикрепленным к нему капсюлем); Д, Е, Ж — к капсюльным казнозарядным ружьям (винтовкам). [Иллюстрация из книги А. Жука «Стрелковое оружие»]

Это был не тот патрон, который нам известен сейчас, а отмеренная порция пороха и пуля завернутые в пропитанную жиром бумагу/ткань.

Процесс заряжания кремневого ружья показан в шутливом комиксе. Заряжание капсюльной винтовки аналогично, только не надо сыпать порох на полку.

Но даже такой патрон увеличивал точность стрельбы, точно отмеренная порция сухого пороха и калиброванная пуля уменьшали разброс параметров.

Такие патроны послужили поводом к восстанию сипаев в Индии (1857-1859). Полки сипаев формировались по смешанному принципу из индуистов и мусульман. По слухам бумага патрона пропитывалась смесью говяжьего и свиного жира (чтобы не было обидно ни одной из религий, как два туза на мизере). Так защищали порох от отсыревания во влажном климате. Так ли это было на самом деле — непонятно, но повод к восстанию найти не трудно, если есть к нему глубинные причины и противоречия.

Первое, документально подтвержденное использование оптических прицелов в войне относится к Гражданской войне в США (1861-1865) о чем и будет следующая статья.