КЛИЕНТЫ И ПАТРОНЫ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

Семья была основной ячейкой римского общества, а её бесспорным главой был pater — отец. Его долгом было защищать тех, кто находился ниже него — жену и детей, — а их долгом, в свою очередь, было проявлять к нему полное повиновение и почтение. Латинское слово, наиболее часто используемое для описания этих семейных отношений, — pietas (благочестие/долг).

Государство было крупнейшей единицей римского общества, но римляне традиционно рассматривали членство в государстве («общем деле», лат. res publica) как аналог членства в большой семье. Как бы подчеркивая эту аналогию, главы государства, аристократы-сенаторы, назывались patres («отцы»). Этот титул подразумевал, что отношение аристократов к низшим классам воспринимались как отеческая забота. И поскольку они считали своим долгом посвящать своё время, энергию и деньги благополучию низших классов, при том, предоставлять общественные услуги без оплаты, они требовали взамен благодарности, покорности и почитания. В императорский период главой государства был император, которого называли pater patriae («отец отечества»). В это время pietas — это опять-таки, то слово, которое лучше всего описывает идеальные отношения между правителями и управляемыми. На практике, конечно, отношения редко были идеальными. Сенаторы-patres часто ставили своё собственное благополучие выше благополучия простого народа и рассматривали его как назойливых детей, наивных, необразованных, незрелых и низших существ, нуждающихся в постоянном руководстве.

Патронаж

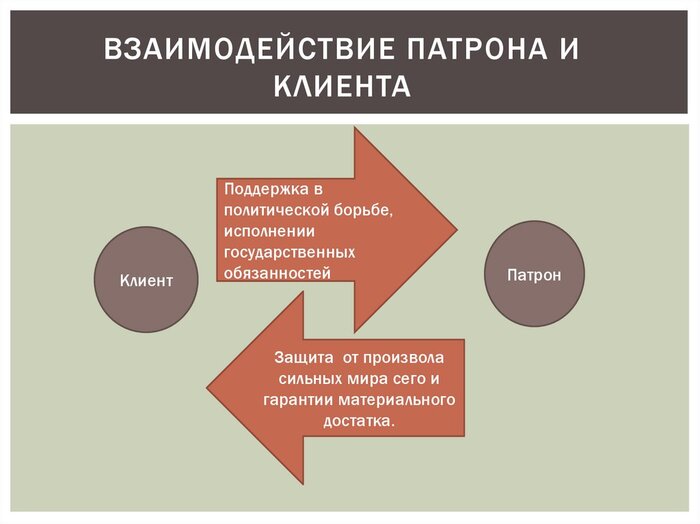

В римском обществе существовал и другой тип патерналистских отношений. Человек мог попросить кого-то более образованного и влиятельного, чем он сам, о совете и защите. Взамен он становился как бы слугой и предоставлял различные услуги своему защитнику. Такой слуга назывался cliens («клиент»), а его защитник — patronus («патрон»). Cliens зависел от своего patronus по самым разным вопросам: от физической защиты до материальной помощи. В древнем Риме система патроната часто обеспечивала низшие классы тем, что в наше время делают полиция и социальные программы. Связи между клиентом и патроном иногда простирались на несколько поколений одних и тех же семей, причем сыновья высшего класса «наследовали» клиентов (и сыновей клиентов) от своих отцов. Таким образом, римские высший и низший классы были связаны друг с другом отношениями, которые подчеркивали почтительность и угодливость со стороны многих по отношению к немногим. Система патроната была одним из самых глубоко укорененных и всеобъемлющих аспектов древнеримского общества. Она сохранилась и в современном итальянском обществе, где padrone или «крестный отец» предлагает защиту и помощь тем, кто менее богат и влиятелен, чем он сам, и, в свою очередь, приобретает «клиентелу» лояльных сторонников.

Патриции и плебеи

В период монархии патронами были члены патрицианских семей. Сами слова patronus (патрон) и patricius (патриций) произошли от того же корня, что и слово pater, «отец». Следующий отрывок описывает различные обязанности как патрициев-патронов, так и их плебейских клиентов. Установление системы патроната римские историки приписывали Ромулу, легендарному основателю и первому царю Рима. На самом деле мы не можем точно установить происхождение системы патроната в Риме.

Пример I. Дионисий Галикарнасский, 2.9-10

"Когда же Ромул отделил лучших от худших, он стал после этого заниматься законодательством и определил, что нужно делать каждому из названных: патрициям — быть жрецами и управлять, вершить суд и вместе с ним самим — общественные дела, посвящая себя государственным заботам; простолюдинов же освободить от этих дел как неопытных в них и не имеющих за недостатком средств свободного времени, но предоставив им заниматься земледелием, скотоводством и полезными ремеслами, чтобы они не устраивали бунты, как в других государствах в тех случаях, когда оскорбляют низших или когда бедные завидуют выдающимся. И он предназначил простолюдинов патрициям, поручив каждому из них того из толпы, кого он сам пожелает опекать в качестве покровителя, взяв за лучший образец древний эллинский обычай, которому следовали очень долго фессалийцы и с самого начала — афиняне. Ведь фессалийцы третировали своих клиентов, поручая им занятия, не подобающие свободным, а всякий раз как те не выполняли чего-нибудь из приказанного, применяли побои и использовали их во всех делах, словно купленных рабов. А афиняне стали называть клиентов « поденщиками » по роду их службы, фессалийцы же — « зависимыми » , порицая уже самим названием их участь.Ромул же украсил дело как благопристойным наименованием, назвав покровительство бедных и низких патронатом, так и предоставлением тем и другим честных обязанностей, определив их связи как гуманные и гражданственные.

И были тогда им определены сохранявшиеся в течение веков у римлян такие обычаи относительно патроната: патрициям надлежало разъяснять своим клиентам их права, в которых те были несведущи; заботиться о них и в присутствии, и в отсутствие их; выполнять все, что выполняют отцы в отношении детей насчет имущества и договоров, касающихся имущества; вчинять иск за обиженных клиентов, если кто-нибудь нанесет им вред в связи с договорами; оказывать поддержку тем, кого призывают в суд, а, коротко говоря, — оказывать им всякое благо и в частных, и в общественных делах, где они особенно нуждаются. И следовало клиентам помогать своим покровителям выдавать замуж дочерей, если их отцы стеснены в средствах, и платить выкуп врагам, если кто-нибудь из покровителей или детей их оказывался в плену. Клиенты были обязаны выплачивать штраф в пользу частных лиц, если патроны к тому присуждались, или в пользу общины, если те несли наказания за долги, причем следовало также, чтобы клиенты, как относящиеся к роду, принимали участие в расходах на магистратуры, отправление почетных обязанностей и в прочих расходах на общественные нужды.

И обеим сторонам не было дозволено и не приличествовало выступать в тяжбах, свидетельствовать или подавать голос перед народом друг против друга, а тем более выступать на стороне противников. Если же кто-нибудь из них бывал уличен в совершении какого-то неблаговидного проступка, то он подлежал наказанию по закону о предательстве, который утвердил Ромул и который разрешал всякому желающему убить изобличенного в качестве жертвы Юпитеру Подземному.

Патроны и клиенты в Римской республике

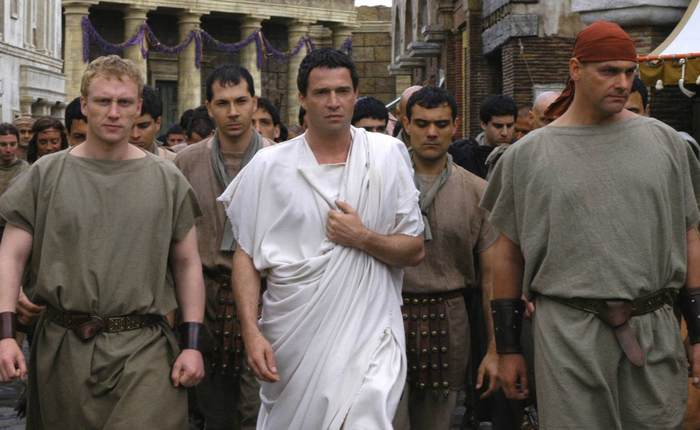

К середине республиканского периода патронами были не только патриции. По мере того как некоторые плебейские семьи приобретали власть и богатство, они оказывались в положении, позволяющем стать патронами. Большинство патронов были сенаторского ранга и посвящали свои жизни продвижению собственной политической карьеры. Они предоставляли своим клиентам бесплатную юридическую и деловую помощь, но, в свою очередь, ожидали, что клиенты будут работать на их политических кампаниях, голосовать за них и появляться с ними на публике как верные слуги. Патрон, выигрывавший выборы и судебные дела, предположительно мог бы лучше помогать своим клиентам и привлекать еще больше клиентов. Таким образом, размер свиты стал важным показателем успеха публичного лица. Человек, окруженный многими клиентами, казался могущественнее человека, сопровождаемого лишь немногими.

Пример II. Цицерон, Речь в защиту Мурены, 70, 71

У незначительных людей есть лишь одна возможность либо заслужить милость нашего сословия, либо отблагодарить за нее, а именно содействовать нашему соисканию и сопровождать кандидата. Ведь невозможно, — да и нечего требовать, — чтобы мы или римские всадники целыми днями сопровождали своих близких [кандидатов]; если такие люди посетят наш дом, если они иногда проводят нас на форум, если они окажут нам честь один раз пройтись с нами по басилике, то мы уже в этом усматриваем большое уважение и внимание к себе. Но друзья, занимающие более скромное положение и ничем не занятые, должны непрерывно быть при нас; честные и щедрые мужи обычно не могут пожаловаться на недостаток внимания со стороны множества таких людей. ( 71 ) Итак, не отнимай у этих людей из низшего сословия приятной им возможности оказать нам услугу, Катон! Ведь они надеются получить от нас все; позволь же и им самим что-нибудь сделать для нас. Если это будут только их голоса, то этого мало: ведь их голоса большого значения не имеют. Наконец, они, как склонны говорить эти люди, не могут ни произносить речи в нашу пользу, ни давать обещания за нас, ни приглашать нас к себе домой. Всего этого они ожидают от нас и, по их мнению, за все то, что они от нас получают, они могут вознаградить нас одним только своим содействием.

Патроны и клиенты в Римской империи

Система патроната зародилась как отношения между свободными гражданами. Однако рабы, получившие свободу, становились клиентами своих бывших владельцев, которые становились их патронами. К началу имперского периода многие клиенты не были коренными римлянами и не рассматривали отношения патрон-клиент так, как мог бы делать это коренной римлянин. Многие сохраняли раболепную позу по отношению к своим бывшим хозяевам. В частности, вольноотпущенники, рожденные и выросшие в восточной части Средиземноморья до своего порабощения, часто воспринимали роль клиента как роль подхалима и вели себя соответствующе. Кроме того, в имперский период, когда народные выборы были отменены, возможности для политических кампаний резко сократились, и клиенты, которые когда-то выполняли свои обязательства перед патронами, поддерживая их кампании, теперь искали другие способы поддержания отношений. Термин cliens иногда стал синонимом льстеца или паразита. Клиенты толпами стекались в дом патрона по утрам, чтобы приветствовать его. Они толпились вокруг него весь день, льстя и заискивая, надеясь не столько на юридическую помощь, сколько на подарок, содержание, приглашение на обед или наследство. В приведенном здесь отрывке Сенека, писавший в I в. н.э., сожалеет о переменах, произошедших в системе патроната.

Пример III. Сенека Младший, Письма, 19.4

Твои клиенты? Но любому из них не нужен ты сам, а нужно что-нибудь от тебя. Твои друзья? Это когда-то искали дружбы, теперь ищут добычи. Изменят завещание одинокие старики, — и все приходившие к ним на поклон перекочуют к другому порогу.

В поисках подачки

В этом отрывке из Марциала, поэта раннего имперского периода, мы узнаем как жадного клиента, так и высокомерного патрона.

Пример IV. Марциал, Эпиграммы, 6.88

Утром сегодня тебя я случайно по имени назвал

И не сказал я тебе, Цецилиан, «господин».

Вольность такая во что обошлась мне, ты, может быть, спросишь?

Сотни квадрантов лишен этой оплошностью я.

Патроны и патроны

Salutatio, или «утреннее приветствие», был ритуалом, публично и регулярно подтверждавшим превосходство и власть патрона, а также почтительность и угодливость клиента. Патронат представлял собой вертикальную социальную структуру, связывавшую людей высшего и низшего ранга. Однако внутри этой вертикальной структуры существовала также иерархия патронов. Менее важный человек из высшего класса имел бы небольшую свиту собственных клиентов, но, в свою очередь, примыкал бы в качестве клиента к более важному человеку из высшего класса; то есть он был бы патроном для своих клиентов, но клиентом для своего патрона, и в последних отношениях от него ожидалось посещение утреннего приветствия. Его собственные клиенты, таким образом, не заставали его дома, когда приходили выразить своё почтение.

Пример V. Марциал, Эпиграммы, 5.22

Если б я утром тебя не хотел, не заслуживал видеть,

То до Эсквилий твоих, Павел, мне б долог был путь.

Но с Тибуртинским столбом живу я совсем по соседству,

Где на Юпитеров храм старенький Флора глядит:

Надо подъем одолеть от Субуры по узкой дороге

И по камням ступеней, грязных и мокрых всегда;

Там, где за мулом мул на канатах мрамора глыбы

Тащит, с трудом перейдешь улицу, видишь ты сам.

Но тяжелее всего, что после мытарств бесконечных

Скажет привратник, что нет, Павел мой, дома тебя!

Вот и впустую весь труд, да и тога-то вся пропотела:

Вряд ли тебя посещать стоит такою ценой.

Вечно невежи друзья у того, кто будет услужлив:

Коль ты уходишь с утра, Павел, какой ты мне царь?

Грубые патроны

Грубость, проявляемая в заставлении клиентов ждать, часто была продуманным шагом, рассчитанным на унижение и напоминание им об их низшем статусе. Различия в ранге и статусе также подчеркивались такими хорошо заметными жестами, как подача более дешёвой еды и вина гостям за обедом, имевшим более низкий статус. Плиний Младший, автор раннего имперского периода, описывает такую ситуацию.

Пример VI. Сенека, О краткости жизни, 14.4

От скольких дверей прогонит их сонливость, высокомерная роскошь или невежливость хозяев! Сколько раз, часами помучив в передней, их даже не пригласят сесть, ссылаясь на спешные дела! В скольких домах хозяин, не отваживаясь выйти в битком набитый клиентами атрий, потихоньку выскользнет через черный ход, как будто обмануть — учтивее, чем не пустить на порог! А как много встретится этим несчастным, вечно недосыпающим, лишь бы успеть к пробуждению других, людей полусонных, с тяжелой от вчерашнего похмелья головой, которые ответят на имя, сотню раз названное им почтительнейшим шепотом, лишь самым наглым зевком!

Пример VII. Плиний Младший, Письма, 2.6.1

Долго доискиваться, да и не стоит, как случилось, что я, человек совсем не близкий, оказался на одном обеде, хозяин которого, по его собственному мнению, обладал вкусом и хозяйственным толком, а по-моему, был скуп и в то же время расточителен. Ему и немногим гостям в изобилии подавались прекрасные кушания; остальным плохие и в малом количестве. Вино в маленьких бутылочках он разлил по трем сортам: одно было для него и для нас, другое для друзей попроще (друзья у него расположены по ступенькам), третье для отпущенников, его и моих; ты не мог выбирать и не смел отказываться.

"Бесплатных обедов не бывает"

Поэт Ювенал жил в конце I века н.э. Отношения клиент-патрон в его время часто были утомительной социальной повинностью или, что ещё хуже, унизительной формой благотворительности.

Пример VIII. Ювенал, Сатиры, 5.12-22.

Помни всегда: раз тебя пригласили обедать к патрону,

Стало быть, ты получаешь расчет за былые услуги;

Пища есть плод этой дружбы, ее засчитает «владыка»,

Как бы редка ни была, — засчитает. Ему захотелось

Месяца так через два позабытого видеть клиента,

Чтобы подушка на третьем сиденье пустой не лежала.

Он говорит: «Пообедаем вместе!» Вот верх вожделений!

Больше чего ж? Ради этого Требий прервет сновиденье,

Бросит ремни башмаков, беспокоясь, что толпы клиентов

Всех-то патронов уже обегут с пожеланьем здоровья

В час, когда звезды еще не потухли, когда описует

Круг свой холодный повозка медлительного Волопаса.

Ну, а каков же обед! Такого вина не стерпела б

Для промывания шерсть. Пировать будешь ты с корибантом.

Вот еще раб — с какой воркотней протянул к тебе руку

С хлебом, едва преломленным: как камни куски, на них плесень,

Только работа зубам, откусить же его невозможно.

Но для хозяина хлеб припасен белоснежный и мягкий,

Тонкой пшеничной муки.