Битва ящериц

Как обещал, выкладываю ещё одно видео с моих инспекторских походов.

Вопрос к рептилоидологам зоологам: помогите определить виды. Я по отдельности их встречал, думал один вид, но на видео видны значительные отличия.

Мне страшно

Тасманская готика: зловещее искусство «Острова Демонов» на юге Австралии

Самый маленький штат Австралии исторически формировался как своего рода «двуликий остров». Первое лицо Тасмании довольно жизнерадостно: это изящные английские деревни, яблоневые сады и живописные озера с завозной форелью. Второе лицо — сумрачная меланхоличная Тасмания громоздящихся гор, дождевых лесов и песчаниковых развалин, сохранившихся с жестоких каторжных времен. Исторический бэкграунд, объединивший в себе наследие доколониальной эпохи, ужасы австралийской каторги и своеобразные природные условия, породил и такое примечательное явление австралийской культуры, как «тасманская готика», о котором специально для «Ножа» рассказывает Андрей Каминский.

Данный текст предназначен для аудитории 18+, он содержит описание сцен жестокости, каннибализма и насилия и может кого-то шокировать — принимайте это во внимание, прежде чем начать читать. Статья является культурологическим исследованием и не призывает никого к членовредительству применимо к человеку и другим живым существам.

Мертвые приходят из-за моря

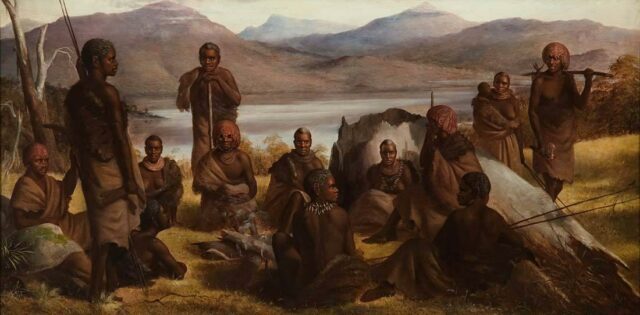

Еще в доколониальные времена тасманийские аборигены развивались как бы отдельно от остальной Австралии. Люди начали заселять остров примерно 40 тысяч лет назад, во времена последнего ледникового периода. Тогда Тасманию и материк связывал сухопутный мост, по которому, одна за другой, прошли три волны переселенцев, вытеснявших или поглощавших своих предшественников.

Приблизительно восемь тысяч лет назад море затопило перешеек, образовав современный Бассов пролив, и с тех пор тасманийские аборигены существовали в полной изоляции от остального человечества, вплоть до прибытия европейских мореплавателей в XVIII–XIX веках.

До колонизации тасманийцы делились на девять племен, состоящих из кланов (от шести до пятнадцати), периодически воевавших друг с другом. В результате полной изоляции, сделавшей невозможным культурный обмен с более развитыми племенами, тасманийцы со временем деградировали: считается, что они не знали рыболовных крючков и сетей, шипастых копий, любого рода изделий из кости, не умели шить и добывать огонь. Последнее, впрочем, оспаривается некоторыми историками и этнографами.

Подобное безрадостное существование породило и соответствующую духовную культуру, что отмечали уже первые исследователи аборигенов. По словам Фрэнсиса Никсона, первого англиканского епископа Тасмании:

«Страх перед злым духом был главным, если не единственным религиозным чувством тасманийцев».

Многие исследователи говорили о вере тасманийцев в злого духа, «могущество которого проявляется по ночам; его они страшно боятся и никогда по доброй воле не выйдут в темноту». Миссионер Сэмюэл Ли писал, что тасманийцы «верят в двух духов: один, по их словам, правит днем, и называют они его добрым духом, другой — ночью, и его они считают злым…»

Злой дух, о котором идет речь, фигурировал в рассказах тасманийцев под именем Регуроппера — ему тасманийцы приписывали все свои несчастья. Само название представляет собой искаженное Раги Роба, где «раги» означает «плохой дух» или «привидение», а «роба» — «страшный», «ужасный». Исходя из этого, один из исследователей, немецкий миссионер Эрнест Вормс, предлагает переводить имя этого существа как «Ужасный дух смерти». Аборигены считали козни Регуроппера причиной болезней и смертей. Согласно их представлениям, он появлялся в виде большого черного человека и в целом ассоциировался с тьмой. Когда кто-нибудь умирал, Регуроппер выходил ночью из своих укрытий в лесах и пещерах и разбрасывал из большого мешка, сделанного из шкуры кенгуру, болезни, предназначавшиеся живым. Поэтому тасманийцы избегали оставаться там, где побывала смерть, — иначе погибнут и остальные.

Секретарь Королевского общества Земли Ван-Димена Джозеф Миллиган, немало сделавший для исследования острова, писал, что тасманийцы верили «во множество злонамеренных духов, обитавших в пещерах и мрачных густых лесах, расщелинах скал, на вершинах гор и т. д.» Но также тасманийцы верили в благосклонное вмешательство духов покойных друзей и родственников. Этим духам-хранителям они давали родовое имя «варрава», что означает «тень», «сень», «привидение», «призрак». Существовали и недобрые духи, происходящие от мертвецов, например, лага робана — «ужасный дух мертвых» или кана тана — «костяной человек». Словом «варра» аборигены, по-видимому, сначала называли и европейцев, которых воспринимали как пришельцев из мира мертвых.

Существовали предания о Тини Дрини, «Острове мертвых», находящемся в Бассовом проливе, где мертвые перевоплощались в белых людей. Не исключено, что в этом придании причудливым образом слились представления о скелетной природе мертвых с первыми впечатлениями от встреч с европейцами. По всей вероятности, тасманские аборигены сочли, что англичане тоже прибыли с некоего далекого острова и что это их собственные предки, вернувшиеся из царства мертвых.

В каком-то смысле они оказались правы. Сам Абель Тасман, в честь которого остров получил название, не высаживался на его берегу и с аборигенами не встречался. Первый контакт произвел французский исследователь Мэрион Дюфрен, причем прошло всё явно неудачно: тасманийцы начали кидать во французов копья и камни, а те ответили мушкетными выстрелами и убили несколько аборигенов.

Впоследствии с тасманийцами стали взаимодействовать охотники на тюленей, промышлявшие в тех краях. Между аборигенами и европейцами началась торговля: большим спросом у аборигенов пользовались чай, мука, табак и охотничьи собаки. Сами аборигены продавали охотникам на тюленей шкуры кенгуру. Но куда более востребованным товаром оказались тасманийские женщины, которые умело охотились на тюленей и птиц, обрабатывали шкуры и добывали пищу.

Некоторых женщин охотники похищали во время набегов, других продавали сами аборигены — как правило, пленниц, захваченных в войнах с другими племенами. Бывали случаи, когда островитянки добровольно нанимались к охотникам на службу или выходили за них замуж — потомки этих смешанных браков по сей день живут на островах Бассова пролива. Однако чаще всего такие отношения были основаны на насилии. Нехватка женщин, доступных для торговли, привела к тому, что похищения стали обычным явлением — в 1830 году сообщалось, что не менее пятидесяти тасманиек содержались в рабстве на островах.

Харрингтон, охотник на тюленей, раздобыл десять или пятнадцать местных женщин и разместил их на разных островах в Бассовом проливе, где они должны были добывать шкуры. Если женщины не добывали достаточное количество шкур, когда он возвращался, он наказывал их, привязывая к деревьям на срок от двадцати четырех до тридцати шести часов, время от времени избивая и нередко убивая их, если они проявляли характер.

Но не все тасманийские женщины покорно принимали столь незавидную судьбу. Выделяется пример женщины по имени Тареноререр, также известной как Вальер. Имеются разные мнения о ее причастности к охотникам на тюленей. Одни пишут, что она добровольно присоединилась к белым вместе с членами своей семьи и несла ответственность за нападения как на аборигенов, так и на белых поселенцев. Другие считают, что она была похищена аборигенами из враждебного племени и продана за собак и муку. В плену она научилась говорить по-английски и обращаться с огнестрельным оружием. В 1828 году ей удалось вернуться в северную Тасманию, где она собрала партизанский отряд из коренных воинов обоих полов и выступила с ним против колонистов. Вице-губернатор области Джордж Артур заметил, что она и ее банда представляли собой одну из самых больших опасностей в Тасмании того времени. Артур преследовал Тареноререр два года, и именно он дал ей прозвище «Амазонка Земли Ван Димена». Тареноререр доставила немало неприятностей колониальным властям Тасмании, прежде чем была поймана и доставлена в тюрьму на Лебедином острове. Там она попыталась организовать восстание, но эта попытка провалилась. Позже Тареноререр скончалась от гриппа в возрасте 31 года.

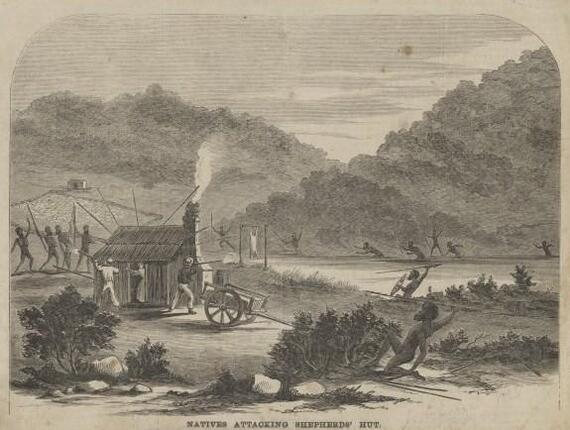

Изображение аборигенов, нападающих на пастушью хижину, опубликованное в The Illustrated Melbourne Post

К тому времени в Тасмании во всю развивался свой вариант «пограничных войн» — конфликтов между аборигенами и европейскими колонистами. Так называемая Черная война шла в Тасмании в 1820–1830-х годах и сопровождаясь кровавыми жестокостями с обеих сторон. Среди прочего, европейские колонисты похищали детей аборигенов для воспитания их в христианской вере. Всё это плюс регулярные облавы, изгнание тасманийцев из привычных охотничьих угодий, а также широкое распространение венерических и прочих заболеваний, привезенных европейцами, привели к тому, что тасманские аборигены практически исчезли как народ.

«Царство мертвых», придя к аборигенам, закономерно поставило их на грань исчезновения. Но вскоре сами европейцы, поселившиеся в Тасмании, ощутили холодное дыхание Регуроппера.

Синдром пожирателя

Как известно, австралийская государственность начиналась с колоний для английских каторжников — весь континент был превращен в огромную тюрьму. Самые жестокие нравы бытовали на Земле Ван-Димена, как тогда именовали Тасманию. Название острова произносилось как «Вандемониан», что породило соответствующие демонические коннотации. История острова вполне оправдывала их: на Земле Ван-Димена, в одной из первых английских колоний в Австралии, дольше всего сохранялись каторжные порядки, заставлявшие содрогаться всех, кто хоть что-то слышал об этом месте. Земля Ван-Димена ассоциировалась с ужасом, ромом, садизмом и плетьми. С постройкой суровых каторжных тюрем в бухте Маккуори на западном побережье Австралии репутация этих мест только усугубилась.

«Маккуори — отдаленное место. За его железными ограждениями на много миль тянутся берега, кишащие акулами, и в темноте бродят загадочные аборигены. Официально умершим считается только один человек из десяти, остальные же записаны как „пропавшие в лесу“. Кормят здесь специально замаринованными и откровенно испорченными продуктами. У всех цинга, вши и язвы. Только у немногих есть зубы. Избиение плеткой стало рутинным делом, и вид человека, чья спина напоминает спину заезженного быка, а ботинки наполнены кровью — обычное дело. Свежее мясо — предел всех мечтаний. Их не волнует, что ждет впереди, они движимы тем, что осталось за спиной, впадая в забвение и вообще ни о чем больше не беспокоясь».

Сабина Мюррей «Синдром плотоядного»

Именно здесь начинается история главного австралийского людоеда Александра Пирса. Он родился в 1790 году в ирландском графстве Монахан. За кражу шести пар обуви в 1819 году Пирс был приговорен к семи годам исправительных работ на Земле Ван-Димена. Сначала его отправили в столицу колонии Хобарт, но позже за воровство, пьянство, плохое поведение и неоднократные попытки побега отослали в Маккуори-Харбор. Основным занятием заключенных была заготовка древесины. Для этой работы каторжников перевозили с острова Сара на восточный берег залива Маккуори, чем и воспользовался Александр Пирс и еще семь заключенных 20 сентября 1822 года. Обезоружив надсмотрщика, они отправились на восток, в густые дождевые леса, по сей день считающиеся труднопроходимыми.

С Александром Пирсом бежали Александр Долтон, Томас Боденхам, Джон Мэзер, Роберт Гринхилл, Эдвард Браун, Мэтью Трэверс и Уильям Коннерли. Беглецы надеялись пробраться вглубь острова, а оттуда попасть в Хобарт, где можно было сесть на голландский или американский корабль. Из оружия у них был только топор, украденный Робертом Гринхиллом. Местная природа оказалась скупа на продовольствие, и через восемь дней, когда чувство голода стало невыносимым, беглецы предались каннибализму. Первой жертвой стал Александр Долтон, которого, по признанию Пирса, все ненавидели за то, что тот добровольно принимал участие в порке. Его зарубили топором Гринхилла, затем отрезали голову, тело выпотрошили, подвесили, чтобы стекла кровь, и пообедали сердцем и печенью.

Двое беглецов — Эдвард Браун и Уильям Кеннерли, опасаясь, что они могут стать следующими жертвами, решили вернуться обратно в тюрьму Маккуори. Им это удалось, но вскоре оба умерли от истощения.

Оставшиеся пять человек продолжили свой путь на восток, ведомые Робертом Гринхиллом, который был моряком и умел ориентироваться по солнцу и звездам. Спустя пять недель были зарублены топором и съедены еще двое ослабевших беглецов — Томас Боденхам и Джон Мэзер. Следующим могли съесть Пирса, поскольку оставшиеся двое каторжников — Роберт Гринхилл и Мэттью Трэверс — были друзьями. Но его, будущий символ тасманской готики, спасла природа Земли Ван-Димена: Трэверса укусила в ногу тигровая змея, Гринхилл и Пирс попеременно несли его, пока у него на ноге не началась гангрена и он сам не попросил спутников убить его. Гринхилл и Пирс зарубили его во сне и утолили голод его мясом.

Двое заключенных продолжали свой путь в населенные места, боясь и ненавидя друг друга. Оба понимали, что один из них рано или поздно станет едой для другого. Каждый из них боялся заснуть, опасаясь, что будет убит своим спутником. Они не спали восемь дней, пока Гринхилл, наконец, не выдержал. Как только он заснул, Пирс убил его ударом топора и утолил голод его мясом.

Пирс оказался единственным из восьми каторжников, кому удалось добраться до населенных мест в районе реки Деруэнт. Там он познакомился с пастухом, тоже ирландцем и бывшим каторжником. Несколько месяцев Пирс жил вольной жизнью, обворовывал фермы и крал овец, пока его снова не поймали.

На суде Пирс рассказал историю о побеге из колонии Маккуори, не скрывая факта каннибализма, однако судья не поверил ему, полагая, что Пирс выдумал эту историю. Закованный в цепи Пирс снова был доставлен в Маккуори-Харбор. Он был единственным заключенным, кто сумел сбежать дважды: в ноябре 1823 года он бежал с молодым спутником по имени Томас Кокс. Когда Пирса поймали через несколько дней после побега, у него в кармане нашли человеческое мясо, хотя убийца имел с собой достаточно другой еды. Пирс рассказал, что убил Кокса в ярости, когда при переправе через реку узнал, что тот не умеет плавать. Расчлененное тело Кокса было найдено на месте, указанном Пирсом; при этом голова находилась в стороне, а с тела были срезаны мясные части.

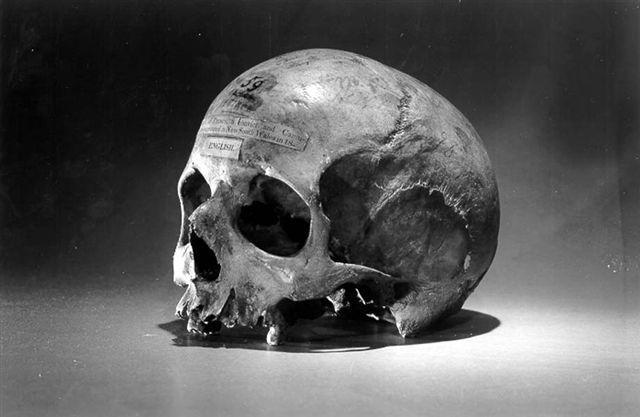

Суд над Александром Пирсом состоялся в Хобарте 20 июня 1824 года. За совершенные преступления Пирс был приговорен к смертной казни через повешение с последующей передачей его тела хирургам. Через тридцать дней, 19 июля 1824 года, приговор был приведен в исполнение во дворе городской тюрьмы Хобарта.

Утверждают, что перед смертью Александр Пирс сказал: «Человеческое мясо очень вкусное — гораздо вкуснее, чем рыба или свинина».

Александр Пирс был самым известным, но не единственным людоедом Тасмании. Незадолго до его второго побега в Маккуори прибыл Томас Джеффрис, очередной каторжник, на этот раз из Шотландии. 21 октября 1823 года он был приговорен к двенадцати месяцам колонии-поселения, а в августе 1825 года назначен исполнителем наказаний в тюрьме города Лонсестон.

31 декабря 1825 Джеффрис и еще трое осужденных — Перри, Рассел и Хопкинс — сбежали из Лонсестона. Они ворвались в дом поселенца по фамилии Тиббс примерно в пяти милях от города. Дома кроме самого хозяина находились его жена и пятимесячный ребенок, а также сосед. Когда они стали сопротивляться грабителями, те взялись за оружие, захваченное при побеге. Тиббса ранили, его соседа убили, после чего «бушрейнджеры» (общее название разбойников в Австралии) ушли, забрав миссис Тиббс и ребенка. Чтобы младенец не замедлял хода, Джеффрис убил его, ударив головой о дерево. Останки ребенка, уже частично съеденного животными, были обнаружены в кустах неделю спустя. Миссис Тиббс вернулась домой в воскресенье в состоянии близком к помешательству. Скорее всего, она была изнасилована. По рассказам женщины Джеффрис называл себя «Капитаном», одевался в черное пальто, красный жилет и шапку из кожи кенгуру.

Джеффрис продолжал скрываться в окрестных лесах вместе с сообщниками. Когда им стало не хватать еды, он пошел по пути Александра Пирса, убив своего сообщника Рассела и съев часть его тела.

Как сообщалось в местной газете, когда Джеффриса спросили на суде, что он сделал с остатком трупа Рассела, он ответил, что разрезал его на стейки и жарил, как раньше поступал с бараниной. Есть подозрения, что таким же образом он расправился и с другими своими подельниками.

В течение краткого периода Джеффрис состоял в банде еще одного известного тасманского разбойника — Мэтью Брэди, получившего прозвище «Бушрейнджер-Джентльмен» за его рыцарское отношение к женщинам. Брэди не долго терпел насилие над женщинами, творимое Джеффрисом, и вскоре изгнал его из банды, назвав «монстром, потерявшим человеческий облик». Довольно скоро, в 1825 году, Джеффрис был схвачен без боя. Он охотно рассказал властям всё, что знал о местоположении, передвижениях и привычках других бушрейджеров, благодаря чему также был схвачен Мэтью Брэди. Несмотря на протесты, Брэди повесили вместе с Джеффрисом на одном эшафоте. Перед смертью палач, насильник и людоед каялся и просил прощения у всех, кому причинил зло.

Готичная Тасмания

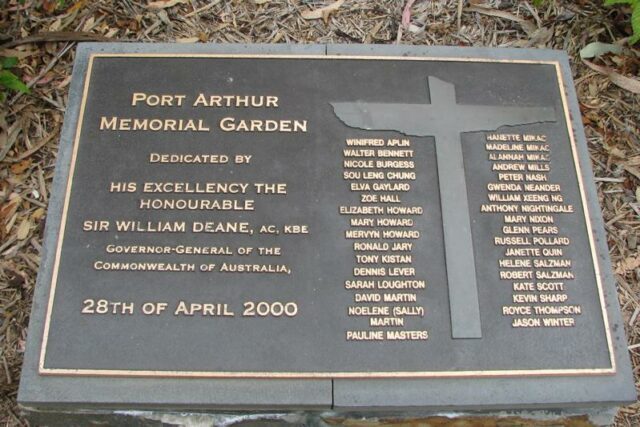

В 1856 году Земля Ван Димена из-за негативных ассоциаций, связанных с этим названием, была переименована в Тасманию. После этого ее история шла относительно благополучно, хотя время от времени хтонь, скопившаяся на острове, давала о себе знать. В 1996 году в городке Порт-Артур 28-летний умственно-отсталый Мартин Брайант открыл огонь по посетителям местного кафе — сначала из винтовки, потом из автомата. Погибли 35 человек, 22 были ранены. Этот инцидент считается самым массовым убийством в истории Австралии и одним из самых массовых убийств в мире. По отношению количества убитых к общей численности городка (около 200 человек) — случай вовсе беспрецедентный. Надо заметить, что с 1830-х по 1877 год в Порт-Артуре действовала каторжная колония, предназначенная для самых опасных преступников Австралии и отличавшаяся бесчеловечными условиями. Впоследствии в ней был основан музей.

Неудивительно, что в Австралии в конце концов возникло такое культурное явление, как тасманская готика, соединившая традиции готической литературы с историей и природными особенностями Тасмании. Впервые это словосочетание появилось в австралийском литературном журнале Meanjin в 1989 году в статье «Тасманская готика», написанной редактором этого журнала Джимом Дэвидсоном. Разумеется, тасманская готическая литература сильно отличалась от европейской готической литературы, берущей начало в средневековых образах, разрушающейся готической архитектуре и религиозных ритуалах. Но все-таки у европейской и тасманской готики было кое-что общее. Например, религиозное рвение некоторых тюремных надзирателей во многом было схоже с религиозным рвением европейской инквизиции. В то же время таинственные ритуалы аборигенов Тасмании способствовали развитию самобытной готической традиции, сосредоточенной на природном ландшафте острова, его колониальной архитектуре и истории.

В течение XX века художники и писатели, живущие и работающие в Тасмании, исследовали готическую составляющую местной культуры. Формирующаяся тенденция была угадана в мемуарах австралийского писателя Хэла Портера, писавшего о своих впечатлениях от посещения Хобарта.

«Я нахожусь на пострадавшем острове, где вода, журчащая в водосточных желобах и стекающая с асфальтированной крыши, никогда не сможет смыть какой-то налет чумы, ощущаемый повсюду. Здесь был ад, для которого настоящий Ад — ясли. Я снова говорю себе, что я жертва усталости, раздражающей погоды и мешанины впечатлений — пропасти конца света; город, на мгновение напоминающий декорацию для фильма „Джек Потрошитель“; ужасные рассказы заключенных о каннибализме, содомии и треугольнике; австралийская легенда о том, что Тасмания — остров кровосмешения и архитектурных безумств с привидениями; и истории моряков, услышанные много лет назад на винном складе в Уильямстауне, что Хобарт — один из самых аморальных портов в мире».

Энтузиасты формирующегося жанра создали самобытный набор «готических» персонажей и ситуаций: сумасшедшие осужденные беглецы («болтеры»), людоеды, призраки, коррумпированные тюремные чиновники, жестокие женщины, злобные лесные духи и потерявшие человеческий облик дегенераты, живущие в отдаленных поселениях острова.

Феодальные пережитки, неожиданно возродившиеся в домах некоторых фермеров, генетическая деволюция, вырождающееся народное искусство (тасманийский гротеск), психозы, необычная флора и фауна, в том числе вымерший сумчатый тигр, разрушающиеся колониальные здания, пропитанные потом каторжников, заброшенные особняки и города-призраки — всё это стало популярными темами тасманской готики.

Образцами жанра считаются произведения австралийских романистов Ричарда Фланагана, Кристофера Коха и Хлои Хупер. Роман Фланагана 2001 года Gould’s Book of Fish: A Novel in Twelve Fish, ставший лауреатом писательской премии Содружества, основан на жизни художника-каторжника Уильяма Бьюлоу Гулда, вступившего в 1828 году в любовную связь с молодой чернокожей женщиной. В романе двенадцать глав, в заголовке каждой из которых — названия рыб, взятых из «Альбома о зарисовках рыб», в свое время созданного художником. Роман австралийской писательницы Даниэль Вуд «Алфавит света и тьмы» получил в 2002 году Австралийскую литературную премию имени Фогеля. Дебютные романы Кейт Кеннеди («Мир внизу», 2009) и Фавел Парретт («Мимо отмелей», 2011) также написаны в стиле тасманской готики.

Соответствующее влияние проникло и в кинематограф. Фильм Роджера Скоулза 1988 года «Сказка о Руби Роуз» рассказывает о боязни темноты у молодой женщины, проживающей в высокогорье Тасмании. Фильм основан на исследованиях самого Роджера Скоулза, фотографировавшего людей, всю жизнь проживших в схожих условиях. Он готовил книгу, основанную на интервью и фотографиях, но потом решил превратить материал в художественный фильм.

Позже тасманский скульптор Гэй Хоукс создал серию деревянных скульптур по мотивам фильма, вдохновившись «синтезом настоящего и прошлого» тасманской готики.

Роман Джулии Ли 1999 года «Охотник» рассказывает о поисках одиноким человеком последнего тасманийского тигра. Написанная «в лучших традициях тасманской готики» книга получила в 2000 году премию Кэтлин Митчелл и легла в основу одноименного фильма 2011 года. Телесериалы «Происшествие в Кеттеринге» (2016) и «Сумерки» (2020) также рассматриваются в качестве примеров тасманской готики, в равной степени как и фильмы «Преступник Майкл Хоу» и «Соловей», а также короткометражный фильм Хайди Ли Дуглас «Маленький ягненок».

Но самой популярной темой тасманского «макабра» стала история Александра Пирса. В 2000-е годы в Австралии появился ряд кинокартин, в которых Александр Пирс фигурировал в качестве прототипа для персонажа (в связи с чем его даже называли «любимым злодеем австралийского кино»). Среди этих фильмов есть и документальная драма «Последнее признание Александра Пирса» (2008, режиссер Майкл Роулэнд), и эпический блокбастер «Земля Ван Димена» (2009, режиссер Джонатан Айф Дер Хайди), и, наконец, кровавый слэшер «Вымирающая порода» (2008, режиссер Джоди Двайер). Тасманский людоед предстает в разных ипостасях: от трагического «ссыльного вора с выпоротой душой» в «Последнем признании» до лысого звероподобного существа, прародителя целого семейства каннибалов в «Вымирающей породе». Кроме того, Пирс стал эпизодическим героем романа американской писательницы Сабины Мюррей «Синдром плотоядного», где повествование от лица девушки-каннибала то и дело прерывается краткими экскурсами в историю каннибализма в США и Австралии. Здесь Александр Пирс — сильная личность «чья способность достигнуть цели равна возможности обойтись без общества».

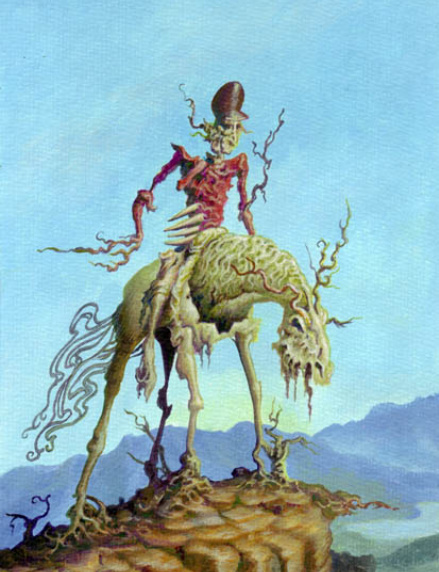

В живописи образцом тасманской готики можно назвать картины художницы Элизабет Бершам. Источником ее вдохновения служит как природа ее родного острова, так и его непростая история и местные предания. Например, картина «Британский солдат» вдохновлена историей военнослужащего колониальных войск, отставшего от патруля и пропавшего без вести. Он скитается по сей день, отчаянно ища дорогу в казармы, карабкаясь по скалистым выступам и каменистым склонам. Время от времени дикими, сырыми, ветреными ночами, когда разумные люди остаются дома у костра, одинокий путник может заметить призрачного всадника в красном, исчезающего в лесу.

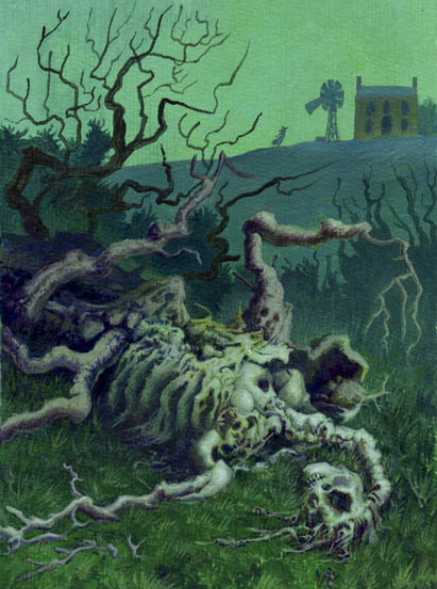

Картина «Муж миссис Макрей» вдохновлена еще одним преданием колониальных времен. Семейная пара Маккрей прибыла в Тасманию в начале XIX века, получив земельный надел и построив кирпичный дом в общепринятом георгианском стиле на невысоком холме. Супруги назвали его холмом Маккрея и занялись сельским хозяйством. Однажды вечером они сидели у камина, когда раздался стук в дверь. Мистер Маккрей пошел ответить, вернулся к жене, чтобы сказать, что отлучится минут на десять — и только спустя несколько дней его тело нашли засунутым в полое бревно. До сих пор остается тайной, кто и зачем это сделал.

Столь своеобразный культурный феномен, разумеется, заслуживал более широкого представительства. В 2011 году тасманский коллекционер Дэвид Уолш открыл Музей старого и нового искусства (Museum of Old and New Art — MONA) в Хобарте, где теперь хранится более 1900 произведений искусства из его коллекции. На первый музейной выставке, получившей название «Монанизм», впервые публично выставили крупнейшее в Австралии модернистское произведение искусства — фреску Сидни Нолана «Змея». Кроме того, выделялась работа бельгийского художника-концептуалиста Вима Дельвоя, изображающая машину, которая воспроизводит пищеварительную систему человека и превращает пищу в фекалии, ежедневно выводя ее из организма. Другие примечательные экспонаты — останки «террориста-смертника», отлитые в темном шоколаде, и картина «Святая Дева Мария» Криса Офили, частично созданная из слоновьего навоза. В 2011 году коллекция была оценена более чем в 100 млн долларов.

Популярность музея с его вниманием к темам секса и смерти и акцентом на тасманской готике побудила туроператоров Тасмании продвигать как своеобразный местный бренд «темную, жуткую, холодную и бодрящую, как климат штата, историю». В 2013 году МОНА запустила Dark Mofo — зимний фестиваль, посвященный зимнему солнцестоянию и язычеству.

Тьма, которой был посвящен фестиваль, была как буквальной, так и метафорической. Не только празднование непроглядной зимней ночи, но и чествование «темных» теней: жутких, отвратительных, причудливых, мрачных, непросвещенных и диких.

В 2015 году одной из центральных фигур фестиваля стали Ого-Ого: три монстра, построенных в балийско-индуистской традиции, которые подчеркивали взаимосвязь между эмоциями и «тьмой». На протяжении всего фестиваля люди писали свои самые мрачные страхи на листе бумаги и помещали их в одного из гигантских монстров. В ночь солнцестояния монстров Ого-Ого процессией доставили в доки, где одного из них (Джессику Ручную Рыбу) подожгли, превратив страхи людей в дым.

Не забыли и собственно австралийскую тематику. Giidanyba — это серия из семи скульптур, изображавших духов из мифологии аборигенов, созданная художником смешанного происхождения Тайроном Хизером. Талантливый молодой художник не в первый раз обращается к культуре своего народа — гумбайнгирр. Светящиеся интерактивные скульптуры двухметровых гуманоидов, издающие звуки, изображали хранителей знаний аборигенов. Также скульптуры символизировали лишения и гибель коренных народов Тасмании. Подобная демонстрация, по мысли создателей, должна заставить посетителей задуматься, что такое тьма в Dark Mofo и каким образом можно отдавать предпочтение одним формам тьмы перед другими?

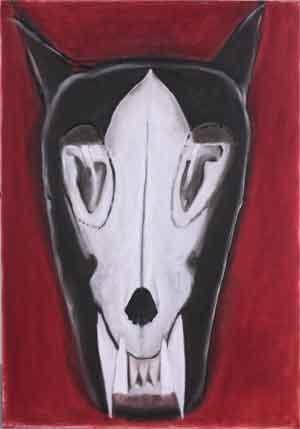

Нельзя не отметить и экологическую составляющую, прямо или опосредованно присутствующую в этом жанре. Тематика вымирания считается тесно переплетенной с историей Тасмании: не только в связи с исчезновением тасманийских аборигенов, но и в связи с вымиранием ряда местных животных, самым известным из которых стал сумчатый тигр или сумчатый волк. Недаром упоминания этого животного можно встретить в ряде названных выше фильмов, таких как «Охотник» или «Вымирающая порода». Ему же посвящен кроваво-сексуальный роман австралийской писательницы Анны Даск «По-человечески», повествующий о девушке-оборотне из Центрального Нагорья — одного из регионов Тасмании.

Еще один популярный представитель тасманийской фауны, сумчатый дьявол, также находится под угрозой вымирания из-за вспыхнувшей среди этих животных эпидемии лицевой опухоли, истребившей около 80% популяции. Вполне вероятно, что эта тема еще найдет свое отражение в тасманской готике.

Как уже было сказано, существует две Тасмании. Первая — благообразная сельская пастораль «самого английского из австралийских штатов», своего рода «старая добрая Англия для антиподов». Но есть и другая Тасмания — та, что легла в основу произведений тасманской готики во всем ее многообразии. Как древние тасманийцы верили в двух духов, управляющих миром, — дневного благостного и злого ночного, так и эти две Тасмании фактически являют собой ее «дневную» и «ночную» ипостаси. И как у аборигенов «страх перед злым духом» являл собой «сильнейшее религиозное чувство», так и тасманская готика стала, по сути, самым примечательным культурным феноменом штата. Пожалуй, можно утверждать, что духовное наследие Тасмании сохранилось и злой дух Регуроппер продолжает царить на острове.

Катастрофа самолета «FH-227» в Андах

13 октября 1972 года в Андах разбился самолет FH-227D/LCD. Погибли 29 человек из 45 находившихся на борту. Выжившие не были найдены до 22 декабря 1972 года. Книга и фильм «В живых» основаны на этой катастрофе.

13 октября 1972 года команда регбистов из Монтевидео отправилась на соревнования в столицу Чили Сантьяго. В самолете «Фэрчайлд-Хиллер FH-227D/LCD» уругвайской авиакомпании «Таму», кроме них, находились еще пассажиры и 5 членов экипажа - всего 45 человек. По пути им предстояло совершить промежуточную посадку в Буэнос-Айресе.

Однако «борт» T-571 попал в сильную турбулентную зону. В условиях сильного тумана пилот совершил навигационную ошибку: самолет, шедший на высоте 500 м, направился прямо на одну из горных вершин аргентинских Анд.

Экипаж слишком поздно среагировал на ошибку. Через несколько мгновений «борт» налетел на скалы, пропоров стальную обшивку самолета. Фюзеляж разрушился; от страшного удара несколько кресел оторвало от пола и вместе с пассажирами выбросило наружу. Семнадцать человек из 45 погибли мгновенно, когда самолет «Фэрчайлд-Хиллер» рухнул в снег. Картина падения напоминала сцену из фильма ужасов; кругом кровь, стоны раненых, трупы погибших… И жуткий холод!

Эта трагедия произошла тридцать лет назад и в свое время привлекла к себе внимание всего мира. О ней писали газеты всех стран, а в 1973 году американские кинематографисты сняли художественный фильм «В живых». В нем с документальной точностью воссозданы все перипетии страшной беды, постигшей пассажиров уругвайского авиалайнера. В результате авиакатастрофы люди провели два месяца в снежном аду - на высоте 4 тысячи метров, при температуре минус 40 градусов. Обнаружили их только 22 декабря!

О том, как развивались события дальше, рассказывают авторы книги: «100 великих катастроф» Н. Ионина и М. Кубеев.

«После катастрофы в живых остались 28 человек, но после схода снежной лавины и долгих изнурительных недель голодания их осталось только шестнадцать.

Среди пассажиров злополучного лайнера - Карлито Паэс, сын художника, выросший (как и его друзья) в богатом предместье Монтевидео. Его отец попытался организовать поиски жертв авиакатастрофы и всех поднял на ноги. Спасательные команды пешком и на вертолетах отправились на поиски, но, к сожалению, они ни к чему не привели.

Проходили дни, недели, и люди, не имея теплой одежды, продолжали жить при сорокаградусном морозе. Питания, что хранилось на борту разбившегося самолета, хватило ненадолго. Скудные запасы приходилось делить по крохам, чтобы растянуть на большее время. Под конец остались только шоколад и наперсточная норма вина. Но вот кончились и они. У выживших голод взял свое: на десятый день они стали есть трупы».

Сенсационное сообщение о людоедстве в Андах облетело весь мир в январе 1973 года, после того как спасательные команды раскопали могилы. Удивление, растерянность, возмущение… Многие задавались вопросом: неужели современный человек способен на такое?

«Первым, кто решился есть мертвых, был Роберто Ганесса. Студент-медик, к тому же правоверный католик, он отрезал бритвой кусочек мяса от трупа в снегу. Это было не так-то просто: рассудок противился, однако голод оказался сильнее разума. Пришедшим в ужас товарищам он объяснил, что их главная задача - выжить, а нормы морали - дело десятое. „Эта мертвая плоть абсолютно такая же, как говядина, которую мы едим каждый день“, - успокаивал он.

Фабула фильма «Живые» довольно проста: спасшиеся после авиакатастрофы люди больше двух месяцев ждут, когда к ним придет помощь. Но ее все нет и нет, потому что быстро отыскать несчастных среди бесконечного Андского высокогорья просто невозможно. Нандо Паррадо, самый лучший и самый выносливый игрок в своей команде, и Роберто Ганесса (вернее, их кинематографические двойники) на пятьдесят восьмой день отправились в долгий путь за помощью. Они двинулись в ошибочном направлении, имея при себе самодельные спальные мешки (сшитые из обивки самолетных кресел) и скудный паек сушеного человеческого мяса. Никто не подозревал, что всего в 16 километрах к востоку от места катастрофы находится небольшая аргентинская деревушка.

Несмотря на сильное истощение, им удавалось проходить в день по десять километров. Только на десятый день их взорам открылись новые пейзажи: вместо снега и льда - песок, галька, журчащий в долине ручей, окаймленный по берегам зарослями чахлого кустарника.

Нандо и Роберто не поверили собственным глазам, когда увидели первые признаки другой жизни - пустую банку из-под супа, лошадиную подкову и… человека. Этого аргентинского пастуха до смерти напугал вид двух призраков в лохмотьях».

В фильме эта сцена символизирует счастливую развязку: над местом авиакатастрофы кружат вертолеты и звучит бессмертная «Аве, Мария!»

Но в жизни все складывалось иначе. Пастух просто убежал от них тогда, а вертолеты прилетели намного позднее, да и то смогли взять только часть людей. Однако вскоре радость спасшихся омрачило чувство стыда; сеансы психотерапии призваны были снять чувство вины у жертв катастрофы.

Но иные во время медицинских сеансов спокойно рассуждали о спорте, много шутили и спрашивали психоаналитиков, как те повели бы себя на их месте. Сегодня кардиолог Ганесса с иронией вспоминает о тех днях, а свои рассказы перемежает эпизодами любимого фильма «Молчание ягнят», с блистательным Энтони Хопкинсом в роли каннибала.

В свой прежний мир они вернулись совершенно другими людьми, да и взгляд на жизнь у них сильно изменился. Впоследствии Карлито Паэс вспоминал: «Здесь, внизу, каждый пытается сожрать своего ближнего. А там, наверху, наши отношения были чистыми, глубоко нравственными. Да-да, как бы странно это ни звучало. И я отдал бы все на свете, чтобы пережить это заново».

С благодарностью вспоминает заботу друзей там, в Андах, и фермер Коча Инчиарте. Он настолько ослаб, что уже не мог встать, - и друзья приносили ему в бутылке талый снег, бесценный в тех условиях. Без их помощи и поддержки ему бы не выжить. Несмотря ни на что, они не возненавидели друг друга, что уже само по себе удивительно.

«100 великих авиакатастроф», Игорь Анатольевич Муромов, 2004г.

Человек ниоткуда

Знакомьтесь, это популярная мексиканская модель Габриэла Рико Хименес.

Не трудитесь гуглить её имя. Все упоминания о её карьере пропали из Интернета, а поиск картинок выдаёт разных латиноамериканских моделей и это её последнее видео.

4 августа 2009 года телезрители в мексиканском городе Монтеррей были шокированы местными утренними новостями. Сообщалось, что прошлой ночью возле престижного отеля Fiesta Inn была задержана обезумевшая молодая женщина, очень высокая и очень худая, одетая в рваную футболку с надписью «Ням-ням». Она рассказывала о поедании человеческой плоти и называла имена влиятельных людей. Некоторые прохожие сняли видео, которое и попало в новости. На видео дикторы не без труда узнали популярную мексиканскую модель.

Женщину затолкали в полицейскую машину и увезли. Журналисты узнавшие об инциденте захотели продолжить расследование, начиная с биографии женщины. Габриэлу описывали как мексиканскую супермодель уровня Кристи Терлингтон или Наоми Кэмпбелл. Некоторые публикации в то время сообщали, что Габриэла работала на подиумах в Мехико, Париже и Нью-Йорке, а так же появилась на обложке мексиканской версии Cosmopolitan.

Сейчас поисковики не дают никаких данных о том, что Габриэла вообще занималась модельной карьерой, а современные исследователи не могут найти даже агентство или агента, который использовался для ее якобы многочисленных показов. Некоторые из старых статей содержат ссылки, но ссылки либо не работают, либо сайты целиком удалены. Современный цифровой след Габриэлы странным образом начинается с ее срыва перед отелем в Монтеррее.

Через несколько месяцев после выхода сюжета в новостях появилось заявление от кого-то, утверждавшего, что видел супермодель в местном полицейском участке. Мужчина, представившийся адвокатом, навещавшим клиента, сказал:

Я проходил практику в том участке, у меня юридическое образование. Я до сих пор помню ее лицо, полное отчаяния, страха, тоски. Она вызывала очень тяжелое и странное чувство. Я подошел к ней и задал несколько вопросов: знает ли она, где живет и т.д. Она сказала, что мы все уже мертвы, что мы принадлежим им, и много других очень странных вещей.

Через 20 минут общения с ней появились какие-то высокие, хорошо одетые парни и выгнали меня оттуда. Я спрашивал что они собираются делать с этой бедной невменяемой девочкой и куда её увозят. Мне сказали, что это не мое дело и чтобы я забыл о ней для моего же блага. Когда я попытался выйти, они остановили меня и спросили, что она мне сказала. Я только ответил: «Сумасшедшие вещи» и убежал.

На следующий день я отправился в министерство и рассказал там об этом, я сказал, что мне нужна информация, потому что семья девушки запросила ее. Они только посмеялись и сказали: «Правда? Ее нет, ее никогда не было, и вы здесь не работаете.» Я бросил все и уехал из Монтеррея.

Ответ на пост «А вдруг не посмотрит?»2

Напомнило историю как семейку каннибалов вычислили по фоткам на потерянном мобильнике.

Инициатор поимки краснодарских каннибалов: «Нашел телефон, открыл фото, ужаснулся»

Нам стали известны подробности жуткой истории, которая раскручивается сейчас в Краснодаре, где, по некоторым данным, правоохранительные органы задержали семью каннибалов, съевших около 30 человек. Подозреваемых удалось «вычислить» по мобильнику с жуткими фото, который дорожные рабочие нашли на улице.

Все началось 11 сентября, когда в отдел полиции Прикубанского округа Краснодара попал мобильный телефон «Самсунг», в фотоальбоме которого были обнаружены селфи мужчины с расчлененкой. Вот как это произошло.

Один из сотрудников компании «Энергопоставка» Роман Хомяков во время дорожных работ нашел мобильник.

- Мы работали возле улицы Гастелло, клали асфальт, - рассказал «МК» Хомяков. - Телефон я нашел возле ливневой канализации. Территория там грязная и люди обычно там не ходят, только собачники выгуливают собак.

Рабочий решил посмотреть содержимое телефона и залез в фотоальбом. Там он открыл только две фотографии и ужаснулся.

- Сначала я даже толком не понял, что на них изображено. Пригляделся - вроде, голова, рука. У меня даже мысли не возникло, что это фотомонтаж, сразу подумал, что фотографии настоящие.

Но вскоре к рабочим подошел мужчина с небольшой собакой.

Читайте материал: «Краснодарские каннибалы»: история Натальи, которая «хлебнула в жизни»

- Вид у него был как у бомжа. Он сказал: я потерял телефон. Где мой телефон? - рассказывает Хомяков. - Я его сразу узнал, это был тот самый мужик с фотографии. Поэтому телефон мы ему не отдали, сказали: ничего не знаем. Он ушел. Как раз через некоторое время мимо проезжали сотрудники ППС. Я им отдал мобильник, сказал: ваша работа, вы и разбирайтесь. Пояснения в полиции я дал, все рассказал, как было, а больше ничего не знаю.

Как выяснили полицейские, сим-карта, установленная в телефоне, принадлежала Дмитрию Бакшееву, 1982 г.р. Полицейские установили, что проживает Бакшеев на территории высшего военного авиационного училища им. Героя Советского союза А.К. Серова, вместе со своей супругой Натальей, 1975 г.р., которая работала в училище медсестрой. К училищу супруги уже не имеют отношения, но продолжали занимать комнату в старом офицерском общежитии.

Когда фото Бакшеева, что хранится в паспортном столе, предъявили дорожным рабочим, те еще раз подтвердили — да, это тот самый мужик с собакой, что искал свой телефон.

Полицейские тут же задержали Бакшеева, несмотря на то, что тот оказал сопротивление.

В полиции Бакшеев рассказал: дескать, вечером 8 сентября он нашел части тела в лесопарке на пересечении улиц Гастелло и Дзержинского, положил их в рюкзак и отнес домой. Там он сделал несколько снимков с головой, после чего положил ее в пластиковое ведро, залил ее водой и пошел спать.

Наутро, было около семи часов, Бакшеев отправился на работу — он занимался отделкой одной из квартир в многоквартирном доме на ул, Петра Метальникова.

Находясь в ремонтируемой квартире, Бакшеев вытащил из рюкзака кисть, сделал несколько снимков с нею. При этом, он помещал кисть в рот, а пальцы засовывал себе в нос. Потом он отрезал от кисти мизинец при помощи канцелярского ножа.

Сделав свою работу в квартире, Бакшеев сложил части тела снова в рюкзак и поехал домой. Причем, передвигался он все время на общественном транспорте.

Дома он сложил все в ведро и пошел спать. А на следующий день, якобы, вынес части тела в мусорный бак, стоящий рядом с общежитием.

В мусорном баке, на который указал задержанный, никаких останков не оказалось. Полиция начала прочесывать район, в котором рабочие обнаружили мобильник со страшными фото, обыскивали также и территорию летного училища. Здесь к поискам присоединились курсанты училища. И наконец, один из сержантов наткнулся на ужасную находку - скальп с рыжими волосами. Также в общежитии офицеров, где жили Бакшеевы, под лестницей было найдено ведро со следами бурых подтеков, а неподалеку и сама голова в пакете.

Когда скальп предъявили задержанному с вопросом, для чего он это сделал, тот пояснил, что снял его с головы перед тем, как выбросить ее в мусорный бак. А зачем? Просто совершил глупость.

Чтобы установить личность погибшей, сотрудники полиции обошли в первую очередь все магазины и павильоны, расположенные вблизи летного училища. Некоторые люди опознали женщину по внешним данным, но кто она, назвать не смогли (как стало известно позже, погибшую удалось идентифицировать — по первоначальной информации, это 35-летняя уроженка Кировской области Елена В/).

А спустя несколько дней эта история получила еще более жуткое продолжение. Правда, пока совершенно не понятно, какова во всем этом доля правды.

По некоторым данным, дома у супругов был проведен обыск. Там оперативники обнаружили мобильные телефоны, которые принадлежали людям, что считались пропавшими без вести. Само собой, сам Бакшеев утверждал, что и их он нашел.

Но была еще одна находка, которая не на шутку озадачила оперативников. У супругов в комнате нашли видеоуроки, обучающие приготовлению блюд из... человечины. Кубанские СМИ, между тем, сообщают, что были найдены и банки с законсервированными частями тел.

Как пишут местные СМИ, ссылающиеся на свои источники в правоохранительных органах, супруга Бакшеева, якобы, призналась, что они с мужем ели людей и даже заготавливали их мясо впрок — делали из него тушенку.

Бакшеевой, якобы, предъявили десятки фотографий людей, которые с 1999 года считались в городе пропавшими без вести. И в них она уже узнала около 30 человек, ставших их жертвами.

По не подтвержденной пока информации, останки семерых убитых уже обнаружены оперативниками.

Подтвердить официально эту информацию не удалось — телефоны пресс-служб правоохранительных органов Краснодара в понедельник на протяжении целого дня реагировали на звонки сигналом «занято».

При этом, интернет-порталу Кубань-24 в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что пока ни опровергнуть ни подтвердить эти данные нет возможности, СК проверяет, соответствует ли эта информация действительности.

Местным СМИ в Краснодарской полиции сообщили, что речи о 30 убитых не идет, а пока задержанные признались лишь в двух эпизодах убийств. Одно связано с селфи, которое было найдено в телефоне Бакшеева. Второе убийство - мужчины, как он признался, он совершил в 2012 году.