В начале лета пятьдесят третьего года на старую церковь у речки прислали солдата.

Его звали Егор Савельев, двадцать два года, высокий, худой, с выгоревшими на солнце ресницами. Он служил во внутренней части — где не стреляли, но приказы звучали с тем же металлом, что и на фронтах.

Приказ был простой и короткий, как команда на учении:«Уничтожить остатки религиозного имущества. Всё списать. Под расписку».

Егор не любил думать — приказы не обсуждают. С тех пор как он попал в часть, он понял главное: слушай и исполняй. Размышления — удел начальства, не солдат.

Село, куда его послали, было почти вымершее. Несколько перекошенных изб, пара старух, да колодец с ржавым журавлём.

Церковь стояла на краю — обрушенный купол, выщербленные стены, трава по пояс. На колокольне вместо креста торчала согнутая арматура, похожая на кость.

Запах был странный — не совсем гнилой, но густой, тяжёлый.

Пахло пеплом и воском, как будто кто-то только что молился и плакал одновременно.

На полу валялись щепки, обломки рам, старые книги с полустёртыми буквами.

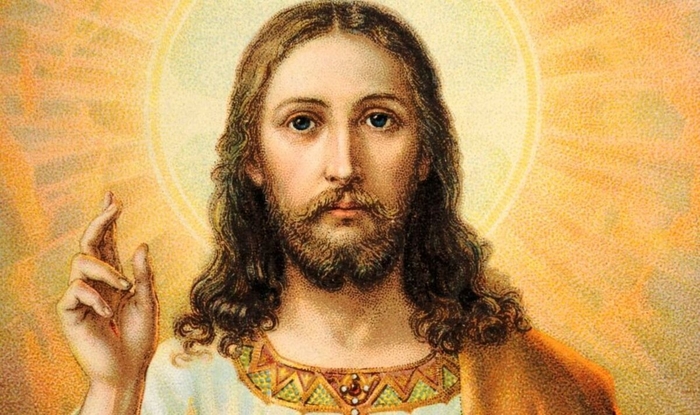

А у алтаря, на стене, ещё висела икона Казанской Божией Матери.

Тёмная, покрытая копотью, но в отблеске света сквозь пролом в куполе Егор заметил — глаза.

Они смотрели не строго, не мягко — просто смотрели, как будто знали о нём всё.

Доска старая, потемневшая. По краям облупившееся золото.

Он провёл пальцем по лицу — под копотью чуть теплилось синее небо и нежная линия руки, прижимающей к себе Младенца.

«Сжечь», — вспомнил он. Приказ.

Он вышел наружу, нашёл ведро с керосином, щепки, обломок двери. Сложил костёр у церковной стены.

Ветер поднимал сухие травинки, и солнце клалось косо, будто скользило по земле.

Она была лёгкая, как будто пустая внутри. Он поставил её к костру, достал спички.

Рука дрогнула — не от страха, от чего-то другого. От тишины.

Село молчало. Даже собаки не лаяли. Только кузнечики трещали где-то в овсе.

Пламя вспыхнуло ярко. Но не на дереве — на ветре.

Спичка погасла, оставив за собой тонкий след дыма, похожий на вздох.

Он чиркнул снова.

И снова — огонь не хотел брать. Керосин плескался в ведре, пахнул тяжело, но сухая щепа оставалась холодной.

Егор нахмурился. «Чушь», — сказал он себе. Достал ещё коробок.

Ему показалось, что воздух сгустился. Как перед грозой.

Солнце зашло за облако, и свет стал мягким, почти лунным.

А икона — словно ожила. Не двигалась, нет — просто стала ближе.

Так бывает, когда человек смотрит вглубь воды и вдруг видит там не отражение, а кого-то, кто смотрит в ответ.

Он отступил, уронив спички. Сердце билось медленно и громко, как будто в груди кто-то шагал.

Егор закрыл глаза. И услышал — не голос, не слово, а тишину, в которой было всё: и ветер, и пыль, и детский плач, и чьё-то далёкое «спаси…».

Он не знал, сколько стоял. Когда открыл глаза, солнце снова вышло, но свет был другой — тёплый, золотистый, не оттуда.

Лицо Богоматери на иконе стало яснее.

Краска не изменилась, но сквозь неё проступила живость.

Взгляд — не укор, не просьба, а тихое участие.

Как будто Егор — не солдат, а ребёнок, потерявшийся в чужом мире.

Он сел на землю. Долго смотрел. Потом снял фуражку.

Слёзы пришли неожиданно — не горькие, а тихие, как роса.

Он вспомнил мать. Как она провожала его на службу, перекрестила втайне от соседей, и он тогда отмахнулся:

Теперь слова резанули, как нож.

Он не понял, как встал, подошёл, поднял икону и внёс обратно в церковь.

Поставил на прежнее место, под проломом купола, где падал солнечный луч.

И этот луч лёг на лик, как дыхание.

Начальник гарнизона приехал проверить исполнение.

Егор стоял у алтаря, без фуражки, сгорбленный, руки в пыли.

Костёр не был разведен. Икона — цела.

— Савельев! — голос начальника был резкий, с металлической резьбой. — Что это? Почему не выполнен приказ?

Егор поднял глаза.

Долго молчал. Потом сказал тихо:

— Не смог, товарищ старший лейтенант.

Тот подошёл, схватил его за ворот.

— Что значит «не смог»? Ты что, поп?

Егор молчал. В его глазах было не упрямство, не страх. Там было спокойствие, чужое солдату.

— Сжечь, немедленно! — крикнул офицер. — Это же мусор!

Егор посмотрел на икону.

И вдруг, сам не зная почему, произнёс:

Старший лейтенант замер, будто удар получился не словом, а камнем.

Он хотел сказать что-то, но не смог. Потом выругался, махнул рукой и вышел наружу.

Через неделю Егору объявили выговор и перевели в хозвзвод.

Он не оправдывался. Не говорил никому.

Но каждую ночь, после отбоя, он доставал из-под подушки маленький кусочек дерева — щепку, отпавшую от иконы, и держал её в ладони, пока не засыпал.

Весной следующего года он подал рапорт о демобилизации.

Вернулся в родное село — тоже полузаброшенное, с разваленным храмом на пригорке.

Долго ходил мимо, не решаясь войти.

Пыль, сор, пустота.

Но в углу, под остатком фрески, лежала икона — такая же тёмная, почти без лица.

Он поставил её, вытер рукавом, и вдруг ощутил то же дыхание света, что тогда, у реки.

Он стал приходить туда каждый день. Сначала просто сидел. Потом стал чинить крышу, чистить пол. Старухи из деревни начали приносить свечи, хлеб, молоко.

Он не звал их — они сами шли.

Осенью приехал монах из Псково-Печерского монастыря. Седой, тихий.

Он посмотрел на Егора, на отчищенную церковь, на икону.

Спросил просто:

— Солдат, — ответил Егор.

— А теперь кем хочешь быть?

Тот помолчал и сказал:

— Хранителем.

Монах кивнул.

— Тогда приезжай к нам. У нас есть место.

В монастыре его звали отец Георгий.

Он не любил говорить о себе. Только иногда, когда кто-то спрашивал, почему он всегда зажигает свечу перед Казанской иконой и долго смотрит на неё молча, он отвечал:

— Потому что однажды я хотел бросить огонь в дерево.

А огонь загорелся во мне.

И добавлял тихо:

— Этот свет не жжёт. Он спасает.

Иногда ночью, когда монастырь тонул в тишине, отец Георгий выходил на двор.

Луна висела над стенами, и воздух был такой чистый, что казалось — дышишь молитвой.

Он поднимал взгляд к небу, и где-то глубоко, в сердце, слышал тот первый шёпот: не слово, не зов, а присутствие.

Он больше не пытался понять.

Он просто жил — как свеча, что горит не ради света, а ради Того, Кто этот свет даёт.

И когда утром звонили колокола, отражаясь в куполах и облаках, он знал:

ничто на земле не исчезает, если хоть один человек не боится увидеть.

История Егора — не о чуде, которое нарушает законы мира,

а о чуде, которое раскрывает их.

Он не увидел видение в небе и не услышал голоса извне.

Он услышал тишину — ту, что живёт под шумом повседневности, под гулом приказов, под страхом жить без смысла.

И в этой тишине впервые прозвучала Истина:

не всё можно разрушить, даже если приказано.

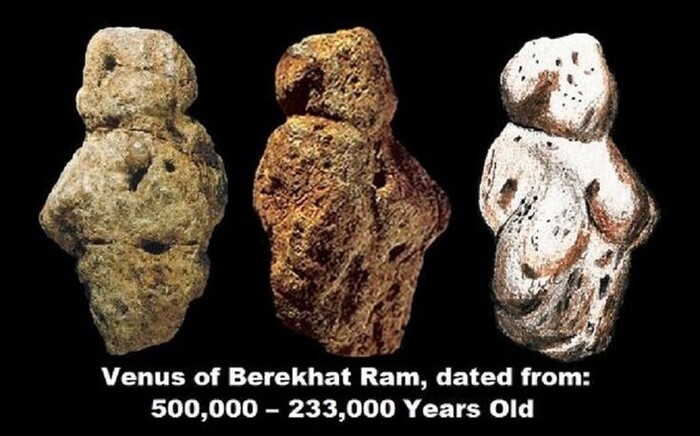

Казанская икона — не просто дерево и краска.

Это зеркало сострадания.

Когда человек смотрит на неё, он видит не лик, а ответ на свой собственный взгляд.

И если в нём есть хоть крупица боли, сомнения, любви — икона оживает.

Не мистикой, а соприсутствием.

Для Егора этот взгляд стал первым шагом из мира, где всё делилось на «приказано» и «выполнено»,

в мир, где главное — слышать, а не командовать.

Он перестал быть винтиком в машине и стал душой, способной откликнуться.

И потому его путь в монастырь — не бегство, а возвращение.

Не отказ от мира, а возвращение к смыслу мира.

Он пришёл к Богу не через знание, а через неспособность предать.

Иногда именно она — последняя форма веры в человеке.

Так и свет, загоревшийся тогда над золой, — не угас.

Он остался в нём, чтобы потом тихо гореть в каждой молитве, в каждом дыхании,

в каждом человеке, который когда-то сказал себе: