Иерихон и рождение цивилизации1

Как 14 тыс. лет назад охотники и собиратели попали в «ловушку оседлости» Плодородного полумесяца в самом древнем непрерывном поселением во всей истории человечества и что из этого вышло: от охоты и собирательству к земледелию, грандиозная загадочная башня, оштукатуренные черепа, процветание и падение в бронзовом веке.

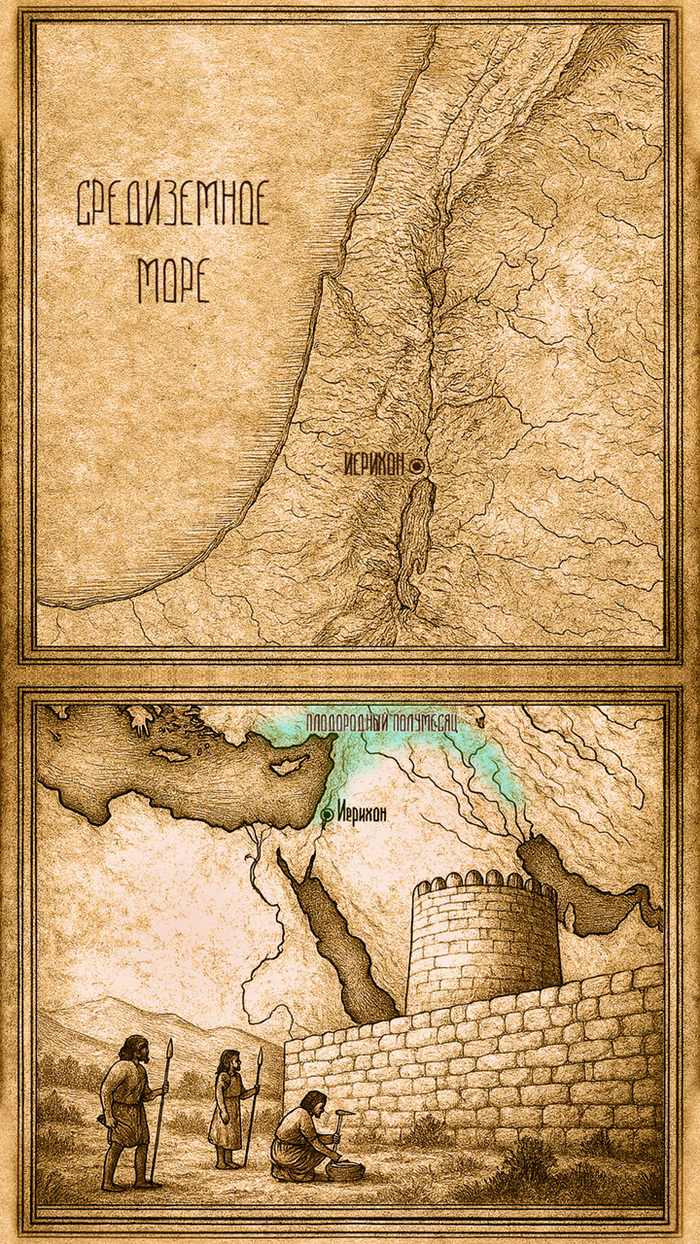

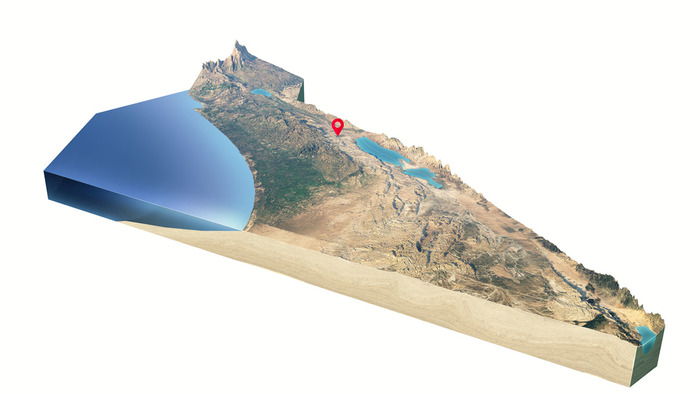

Иерихон, расположенный на западном берегу реки Иордан, в самом сердце Ближнего Востока, часто называют древнейшим городом на планете. Хотя это утверждение и не лишено оснований, оно не полностью отражает всю сложность и значимость этого места в истории человечества. Основание Иерихона 14 тыс. лет назад стало поворотным моментом, результатом уникального сочетания географических и биологических факторов, которые привели к самой значительной революции в истории человечества — появлению сельского хозяйства.

Чтобы осознать всю глубину этой революции, давайте перенесемся на 15 тыс. лет назад. К тому времени человек уже заселил все континенты, кроме Антарктиды. От австралийских пустынь до арктических льдов, каждый человек, независимо от места проживания, выживал за счет добычи пищи — охоты и собирательства. Люди изобрели множество методов выживания, адаптированных к самым разным условиям окружающей среды.

Но в период между 11 тыс. и 10 тыс. лет назад начали появляться новые технологии, связанные с земледелием. Земледелие открыло людям доступ к большему количеству пищи и энергии, что привело к быстрому росту населения и формированию крупных сообществ — деревень, поселков и, в конечном итоге, городов. Этот процесс ознаменовал собой новый уровень сложности человеческого существования.

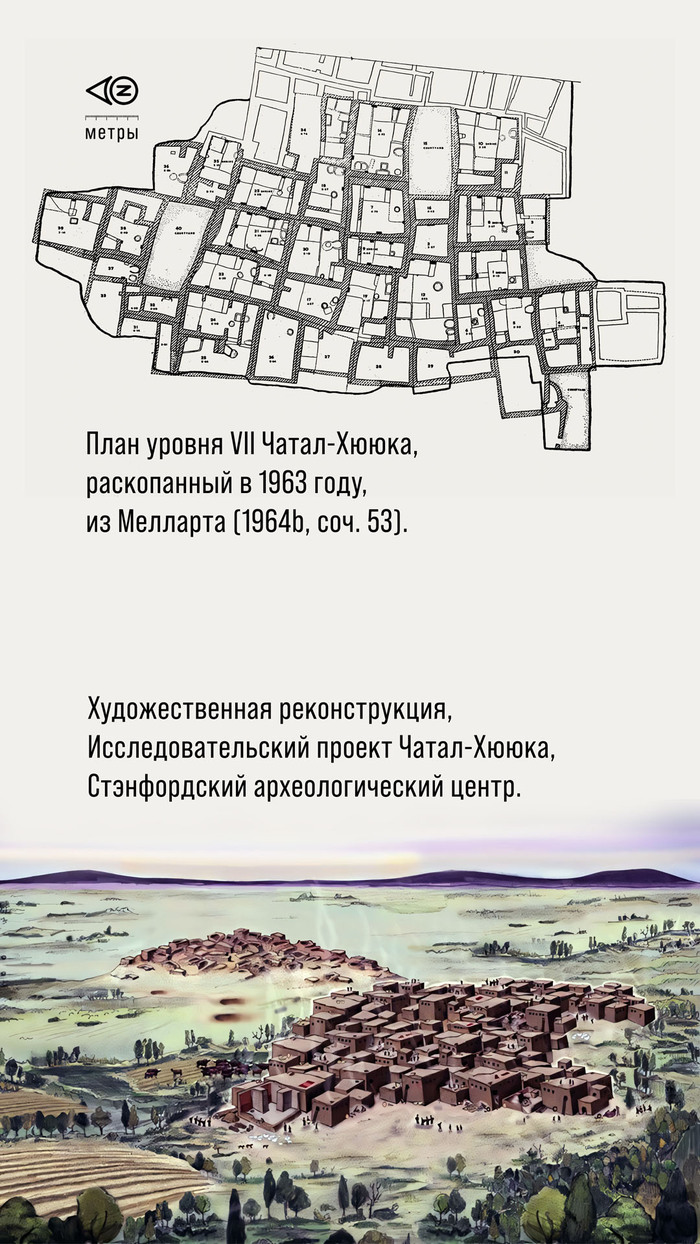

Переход к сельскому хозяйству стал первым шагом в культурной революции, которая навсегда изменила человеческое общество и направила наш вид по пути, ведущему к поразительной сложности современного мира. И одним из важнейших этапов этого процесса стало возникновение крупных поселений, таких как Чатал-Хююк и Иерихон.

Среди множества факторов, объясняющих переход к земледелию и возникновение крупных поселений, ключевую роль сыграло изменение климата, произошедшее в конце последнего ледникового периода. Около 13 тыс. лет назад, с началом эпохи голоцена климат стал более теплым и стабильным, ландшафты преобразились.

Леса распространились по степям, вытеснив крупных животных, таких как мамонты и бизоны. По мере того как стада этих гигантов мигрировали на север, люди стали зависеть от более мелкой дичи — кабанов, оленей, кроликов, а также от новых видов корнеплодов и семян.

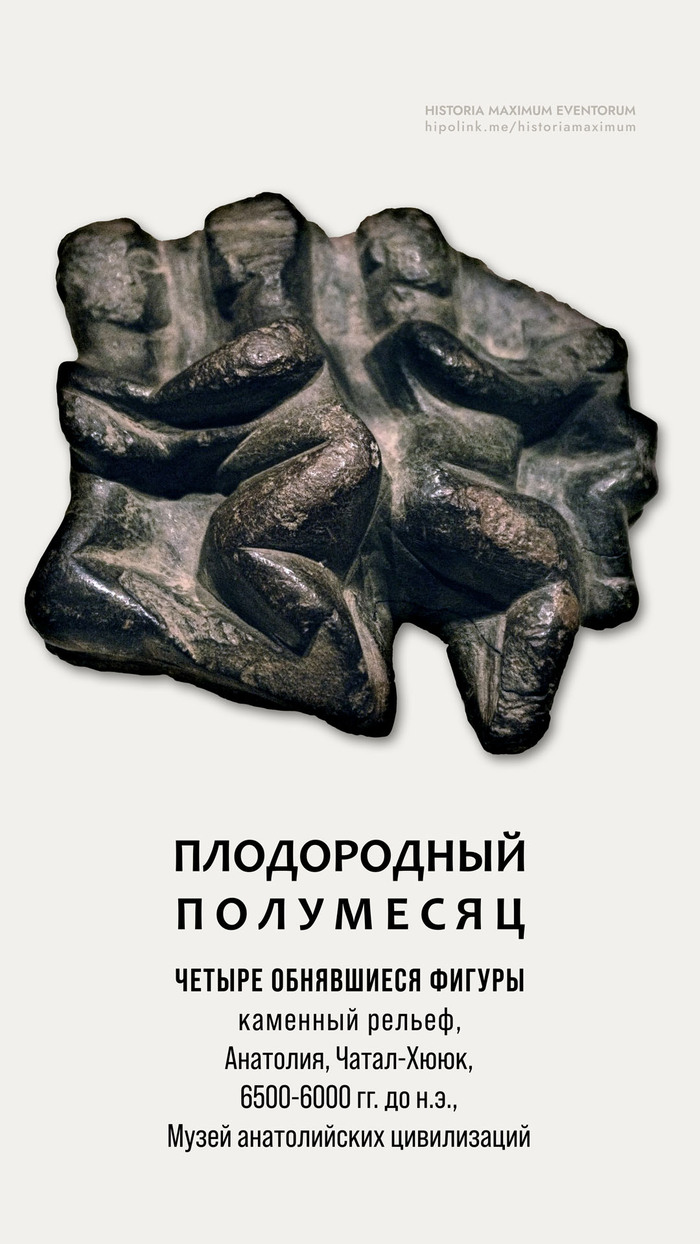

Эти изменения особенно ярко проявились в Плодородном полумесяце — регионе, простирающемся вдоль восточного побережья Средиземного моря, через горы Турции и северного Ирака, и далее на юг, вдоль возвышенности между Ираком и Ираном. По всему Плодородному полумесяцу изменение климата способствовало распространению мелкой дичи и теплолюбивых злаков. Здесь они могли процветать, орошаемые лишь дождями. Такое изобилие пищи привлекло и людей.

Около 11 тыс. лет назад, на заре новой эпохи, когда ледяные оковы отступили, а климат Земли обрёл невиданную стабильность, человечество вступило на неизведанный путь. Кочевой образ жизни, веками определявший судьбу наших предков, начал уступать место оседлости. Две силы подтолкнули этот поворотный момент: благодатные изменения в природе и неумолимое давление растущего населения.

В землях Плодородного полумесяца, возникли настоящие оазисы пищевого изобилия. Поэтому здесь, в сердце современного Израиля, Иордании, Ливана и Сирии, зародилась натуфийская культура – первые ростки оседлой цивилизации.

В 1928 году пришла пора вернуться из глубины веков людям, которых мы условно именуем как натуфийцев. Именно в долине Вади-эн-Натуф, на севере Израиля, археологи обнаружили следы древнего народа, чья жизнь была тесно переплетена с дарами этой земли.

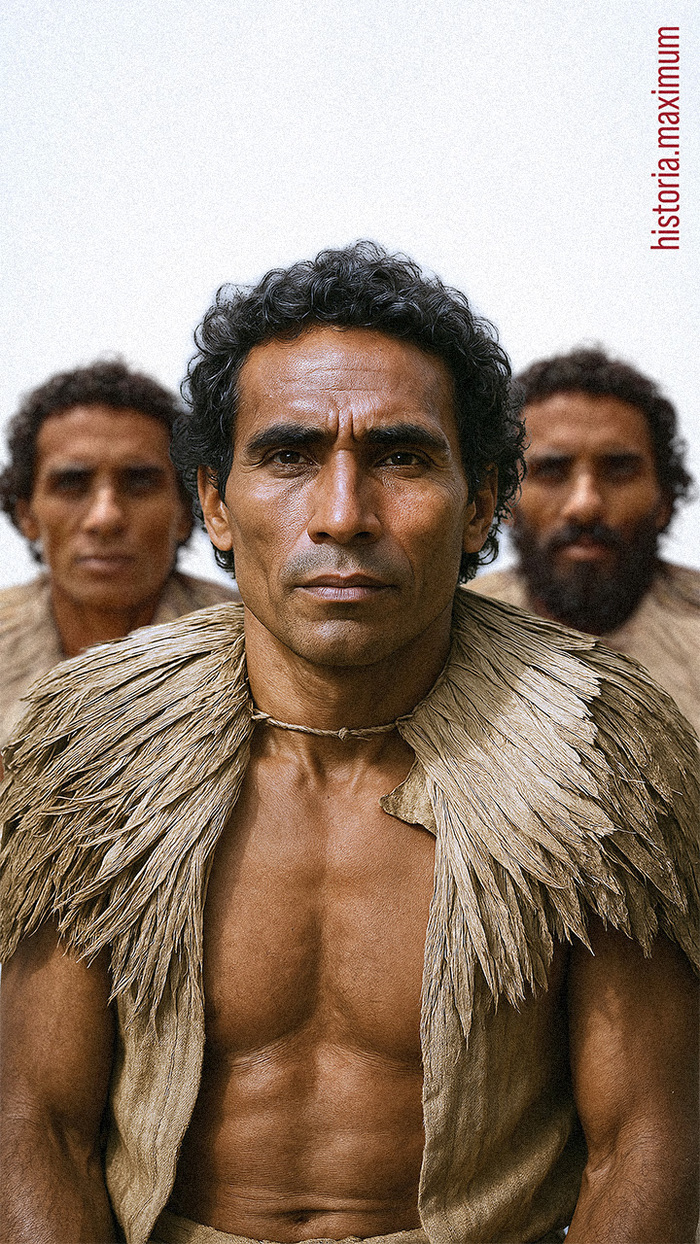

Натуфиец из Эль-Вада

Археологический объект натуфийской культуры Эль-Вад расположен на горе Кармель в Израиле и включает пещеру Эль-Вад (также известную как Мугарат эль-Вад или пещера Нахаль) и террасу Эль-Вад, находящуюся прямо перед пещерой. На основе останков одного из погребённых в пещере Эль-Вад натуфийцев была выполнена цифровая лицевая историческая реконструкция внешности древнего человека. Она в свою очередь была использована мной для создания этих иллюстраций.

Натуфийцы оседали в постоянных поселениях, возводя небольшие дома из камня и глины. Они собирали дикие злаки, щедро рассыпанные по полям, и охотились на животных (вроде газелей), чьи стада бродили по окрестным холмам. Их орудия труда, хотя и не отличались особой сложностью, несли на себе отпечаток новаторства. Каменные серпы, с острыми, как бритва, лезвиями, использовались для сбора богатого урожая дикорастущих зерен. Собранное зерно подвергалось тщательной обработке, о чем свидетельствуют многочисленные ступки и ручные жернова. А ещё у них был бритвенно-острый вулканический обсидиан из далёкой Анатолии! Также в Айн-Маллахе обнаружили раковины моллюсков из реки Нил, что в Египте.

Натуфийцы не только собирали и охотились, но и создавали сложные социальные структуры. Появление кладбищ, где покоились останки их соплеменников, свидетельствует о развитии духовных верований и представлений о загробной жизни. Некоторые захоронения выделялись личными украшениями, такими как головные уборы, браслеты и бусы, указывающими на особый статус погребённых в среде в целом равноправных людей. Лишь избранные удостаивались чести быть похороненными именно так, что говорит о некой социальной иерархии, пронизывающей натуфийское общество.

В уже упомянутом сирийском поселении Айн-Маллаха археологи обнаружили неопровержимые доказательства того, что постепенно рацион натуфийцев стал состоять в основном из собранных и приготовленных зерновых культур. Охотники-собиратели превратились в собирателей. Скелетные останки жителей несли на себе следы преимущественного потребления ячменя и пшеницы – кариес, поразивший их зубы, был расплатой за изобилие.

Айн-Маллаха также свидетельствует о том, что богатая кормовая база привела к росту численности населения. Сбор дикой пшеницы, бобов, миндаля, жёлудей и фисташек вытесняли охоту на газелей и джейранов, реже добычей становились - олени, дикие быки, кабаны, онагры. В долинах рек ловили рыбу, и, даже, охотно ели змей и ящериц примерно. Но всё это затмевалось новым королём рациона - хлебом!

В Чёрной пустыне на северо-востоке Иордании на поселении Шубайка 1 люди пекли хлеб из диких злаков и корнеплодов. Но и это ещё не всё. Как насчёт пива? Анализ органических следов в каменных ступках, найденных в пещере Ракефет в юго-восточной стороне горы Кармель, показал, что натуфийцы производили пиво ок. 13 тыс. лет назад из пшеницы и ячменя ещё до того, как начали использовать их зерно для выпечки хлеба. Хотя, такое пиво было больше похоже на кашу, чем известный нам пенный напиток.

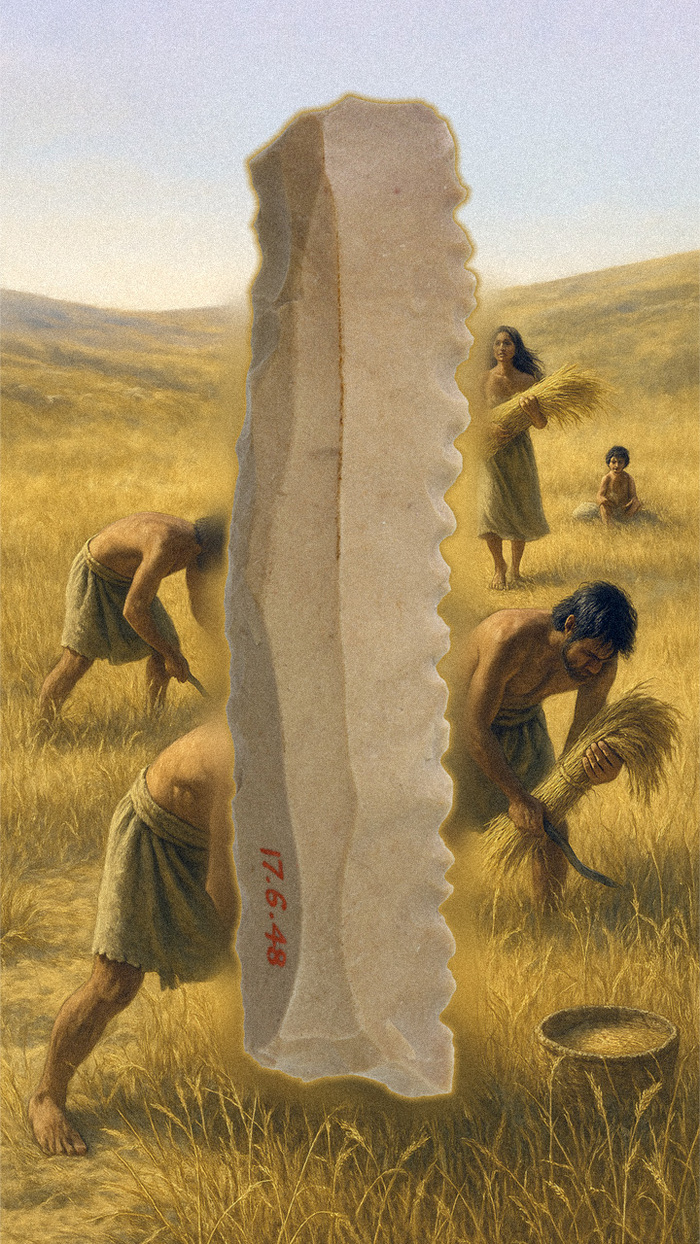

Керамический неолит

Ближний Восток, Иерихон

Кремневая пластина

Музей Израиля, Иерусалим

6,3 × 1,4 × 0,6 см, вес 8,1 г.

Этот небольшой фрагмент кремня был ключевым элементом успешного сельскохозяйственного сезона. Зерно составляло основу экономики, поскольку хлеб, который из него пекли, употребляли ежедневно.

Для жатвы пшеницы или ячменя использовали серпы, изготовленные из кремня и дерева. Вручную обработанные кремнёвые пластины, подобные этой, вставляли в деревянную рукоять и закрепляли с помощью клея.

Сплошное лезвие или отдельные зубцы обеспечивали острый край, необходимый для срезания стеблей. При работе кремень постепенно изнашивался, приобретая характерный блеск. Затупившиеся кремнёвые вставки можно было затачивать или заменять новыми.

Выбор кремня в качестве материала определялся несколькими факторами: его доступностью, простотой обработки и, самое главное, способностью эффективно срезать колосья.

Но всё это позволяло жить и размножаться. По сегодняшним меркам, поселение с населением в 200-300 человек может показаться небольшим, но для того времени это была одна из крупнейших человеческих общин. Демографическое давление, вызванное изобилием пищи, заставляло людей селиться более плотно, создавая первые подобия городов.

К 10 тыс. году до н. э. люди заселили большую часть Плодородного полумесяца. В некоторых районах земли стало не хватать, и общины оказались в «ловушке оседлости». Традиционный кочевой образ жизни, требующий постоянной миграции, стал невозможен. Человеческие сообщества должны были приспосабливаться к новым условиям, ограничивая численность населения, или придумать что-то новое.

Ранее в палеолите мигрирующие группы не могли позволить себе содержать слишком много младенцев или пожилых членов. Естественное ограничение рождаемости, а в некоторых случаях и жестокие меры, такие как инфантицид и эвтаназия, были суровой необходимостью для выживания.

Когда натуфийцы и подобные им общины решили осесть на одном месте, мир изменился навсегда. Прежние ограничения на рост населения исчезли. Стариков больше не нужно было оставлять на произвол судьбы, а рождение детей приветствовалось. Но у этой медали была и обратная сторона – перенаселение. Археологические раскопки на большинстве натуфийских стоянок свидетельствуют о демографическом давлении.

Ртов становилось все больше, а традиционные методы добычи пищи уже не могли прокормить всех. В Айн-Газале, близ Аммана, археологи обнаружили следы стремительного четырехкратного роста населения около 9 тыс. лет назад. Это создало такое сильное давление, что люди предпринимали отчаянные попытки увеличить запасы продовольствия, истощая природные ресурсы. В результате многие были вынуждены покинуть родные места в поисках лучшей доли.

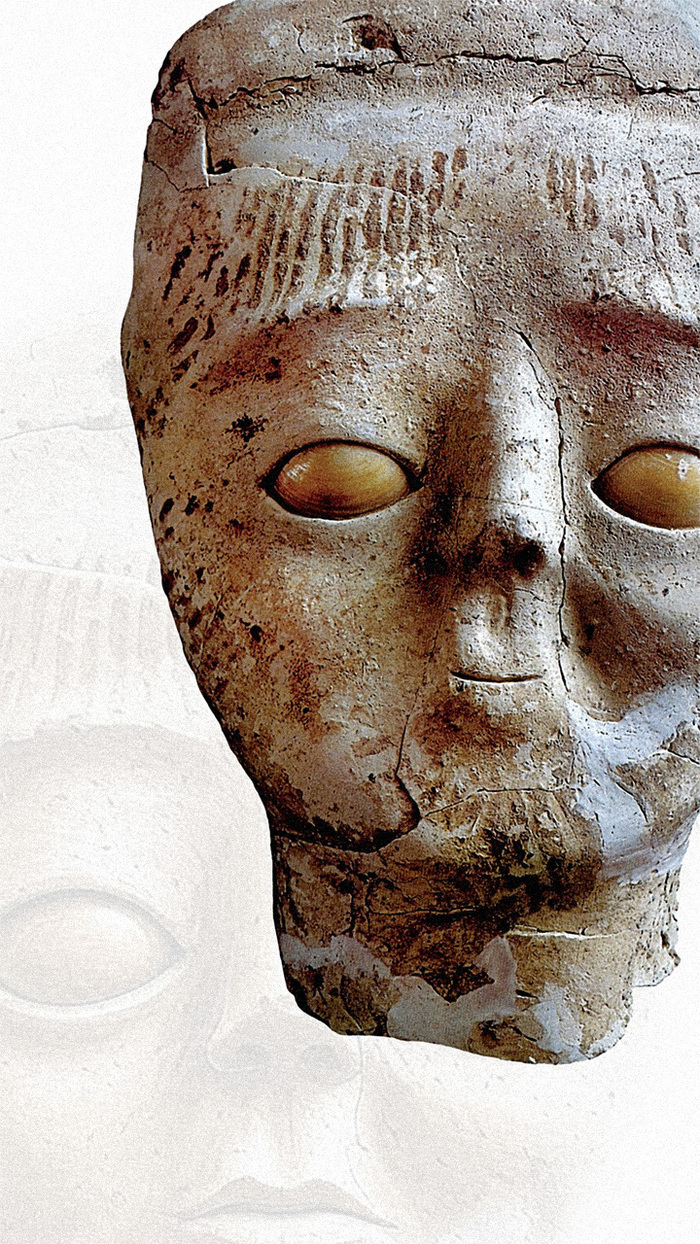

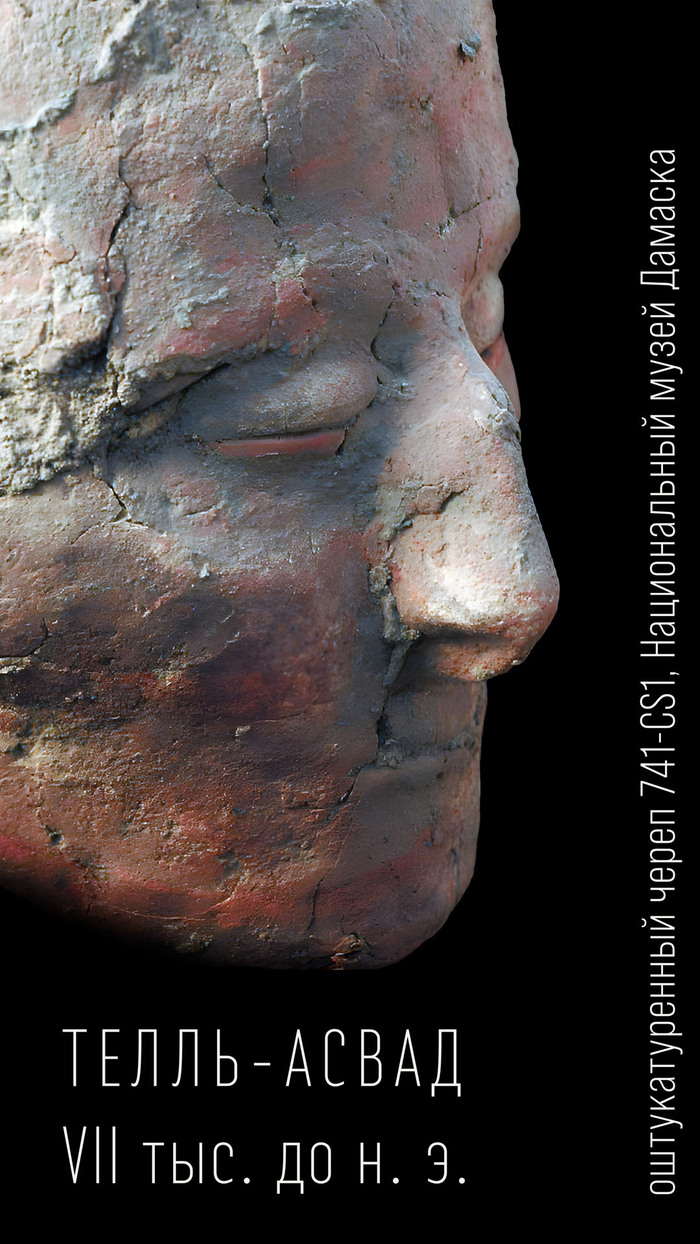

Докерамический неолит В, ок. 7000 года до н.э.

Ближний Восток, Иудейская пустыня, Иерихон

Гипс, раковины и пигменты

Размеры: 22,5 см x 15 см

Музей Израиля, Иерусалим

Однако в некоторых поселениях люди нашли выход из тупика – они научились одомашнивать растения, освоив земледелие. Они сами сажали в землю часть собранных диких зёрен и могли занимать под пшеницу и ячмень новые земли. Даже такое примитивное сельское хозяйство позволило прокормить гораздо большее количество людей, и одним из мест этой великой революции стал Иерихон.

Переход к земледелию имел огромное значение. Натуфийский период сменился на эпоху докерамического неолита. Камень также определял орудия труда, но задачи у этих орудий дополнились переходом к производящему хозяйству: земледелию, а затем и скотоводству. И даже то, что люди ещё не умели производить керамическую посуду уже не могло остановить постоянного усложнения всей жизни первых земледельцев.

Изначально оседлость привела к появлению крупных поселений, а затем и первых городов, государств и империй. Но города и государства возникли лишь в тех регионах, где благоприятные природные условия позволяли создавать большие общины. Вместо того чтобы считать появление городов неизбежным, мы должны сосредоточиться на конкретных природных факторах, которые позволили некоторым поселениям расти и превращаться в города.

Существует множество примеров поселений, которые достигли значительных размеров, хотя причины этого не всегда ясны. Некоторые из них, возможно, были важными ритуальными центрами, имевшими духовное значение. Другие имели доступ к важным ресурсам, таким как соль. Третьи стали центрами торговли, контролируя обмен ценными товарами или занимая стратегически важное положение на торговых путях. Иерихон оказался удивительно устойчивым, так как сочетал в себе несколько этих преимуществ, а главное – обладал благоприятной окружающей средой.

Иерихон расположен в долине реки Иордан, на территории современной Палестины. Находясь на 250 метров ниже уровня моря, Иерихон является самым низко расположенным городом на Земле. Он известен в иудео-христианской традиции как место, где израильтяне под предводительством Иисуса Навина вернулись из египетского рабства. Библия повествует о том, как стены Иерихона рухнули от звука труб из бараньего рога. Но еще большее значение в истории этого древнего города имеют природные стены, окружавшие его.

Геологические стены Иерихона образовались в результате сейсмической активности, которая привела к образованию огромного разлома в земной коре, простирающегося от Палестины до Северо-Восточной Африки. Иерихон расположен в Иорданской рифтовой долине, образованной разломом между Африканской и Аравийской плитами. В результате разлома земля опустилась почти на километр, достигнув отметки 274 метра ниже уровня моря. На этой поразительно низкой высоте около 12 тыс. лет назад натуфийцы основали поселение, которое впоследствии стало Иерихоном.

Но что же привлекло людей в это место? Река Иордан, единственная крупная водная артерия, впадающая в Мертвое море, протекает всего в трех километрах к востоку от Иерихона. Город, расположенный в пятнадцати километрах к северу от Мертвого моря, надежно защищён горой Нево на востоке и Центральными горами на западе. Эти природные бастионы, возвышающиеся над городом, обеспечивали его безопасность.

Расположение Иерихона в самом сердце Палестины делало его идеальным местом для контроля торговых и миграционных путей, пролегающих вдоль этой благодатной долины. На протяжении веков это стратегическое преимущество делало Иерихон желанной целью для многочисленных завоевателей, которые видели в нем ключ к господству над Палестиной.

Однако, несмотря на важность природных укреплений и стратегического положения, главным сокровищем Иерихона был доступ к надёжным источникам воды. Этот жизненно важный ресурс, необходимый для выживания в суровых условиях пустыни, объясняет древность и непрерывность истории города. Иерихон расположен в оазисе, питаемом удивительно постоянным подземным источником, известным как Айн-эс-Султан. Этот источник не иссякал на протяжении 12 тысяч лет непрерывного проживания людей.

Каждую минуту из источника извергается почти четыре тысячи литров пресной воды. Первые земледельцы быстро освоили систему ирригационных каналов, направляя этот драгоценный ресурс на плодородные аллювиальные почвы. Именно это уникальное сочетание природной защиты, стратегического положения, богатой почвы, обилия солнечного света и, самое главное, воды, сделало Иерихон столь привлекательным и устойчивым местом для земледельцев на протяжении тысячелетий. Неудивительно, что Иерихон имеет такую долгую и богатую историю.

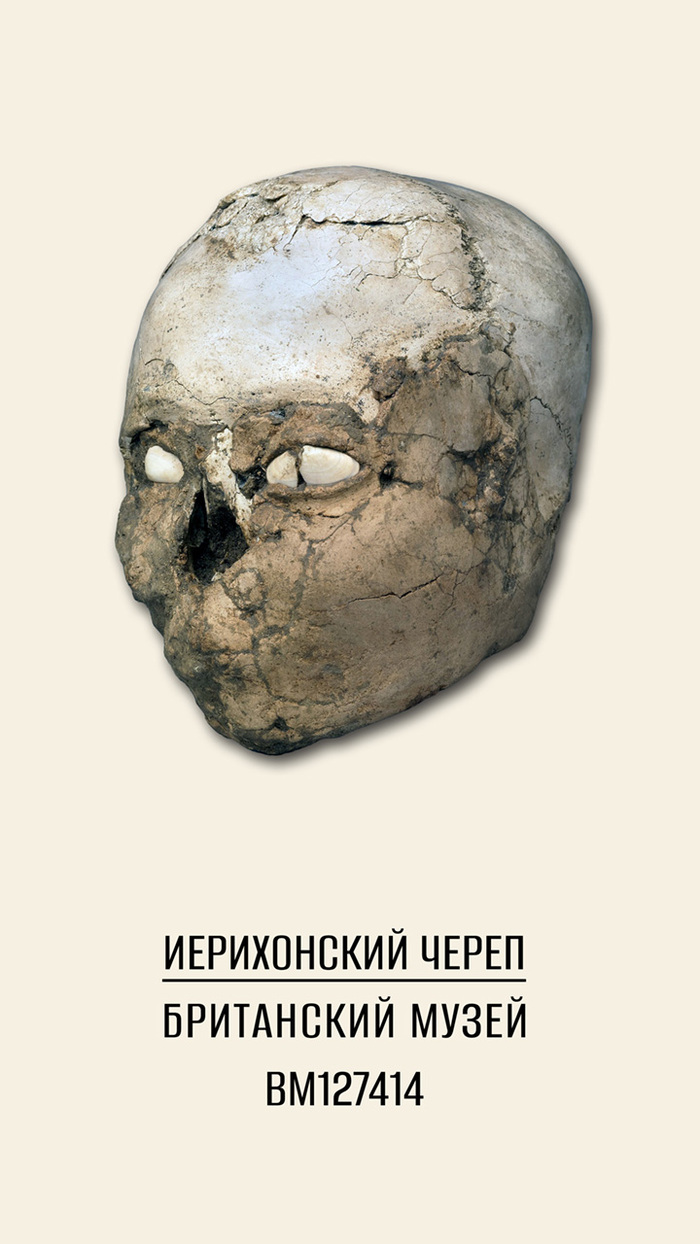

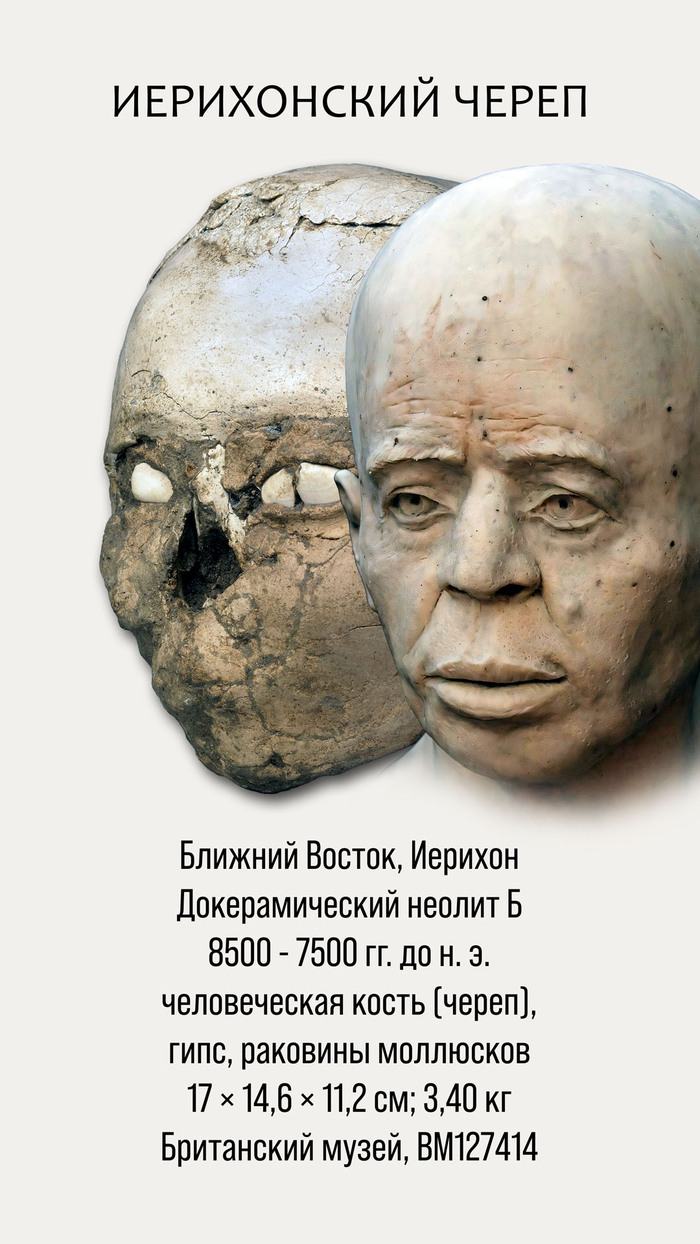

«оштукатуренный череп»

портретное изображение

Ближний Восток, Иерихон

Докерамический неолит Б

8500 - 7500 гг. до н. э.

человеческая кость (череп),

гипс, раковины моллюсков

17 × 14,6 × 11,2 см; 3,40 кг

Британский музей, BM127414

Археологи обнаружили не менее двадцати последовательных слоев поселений на месте Иерихона. Британский археолог Кэтлин Кеньон, проводившая масштабные исследования в 1950-х годах, искала город бронзового века, упомянутый в Библии как «город пальм». Однако ее раскопки обнаружили следы поселения, существовавшего задолго до бронзового века. Она искала следы Бога, а нашла колыбель цивилизации.

Траншеи археологов достигли остатков раннего земледельческого поселения площадью около половины гектара, датируемого примерно 9600 годом до н. э.. Дальнейшие раскопки выявили еще более древние слои, подтвердив, что это место и его окрестности было заселено натуфийцами, еще в 12 тыс. лет назад. Таким образом, Иерихон был назван самым древним непрерывно населенным поселением в истории человечества. Это признаётся далеко не всеми специалистами, но даёт нам весьма притягательный образ стабильности в океане хаоса и непредсказуемости.

Первые земледельцы докерамического неолита начали процесс одомашнивания дикой пшеницы двузернянки и ячменя: постепенно повышался процент зёрен, несущих ген, дающий устойчивость к осыпанию. Наличие этих двух злаков является еще одним значительным биологическим преимуществом этого региона. Из сотни одомашненных растений, от которых зависит жизнь человечества, пшеница является одним из самых важных.

В эпоху, когда заря цивилизации только начинала разгораться, одомашненная пшеница двузернянка, словно золотая пыль, накрыла Плодородный полумесяц, окутывая Западную Азию. Но время неумолимо, и в бронзовом веке ее место заняла пшеница обыкновенная, дающая сегодня более 620 миллионов тонн зерна, составляя около пятой части всего потребляемого человечеством продовольствия.

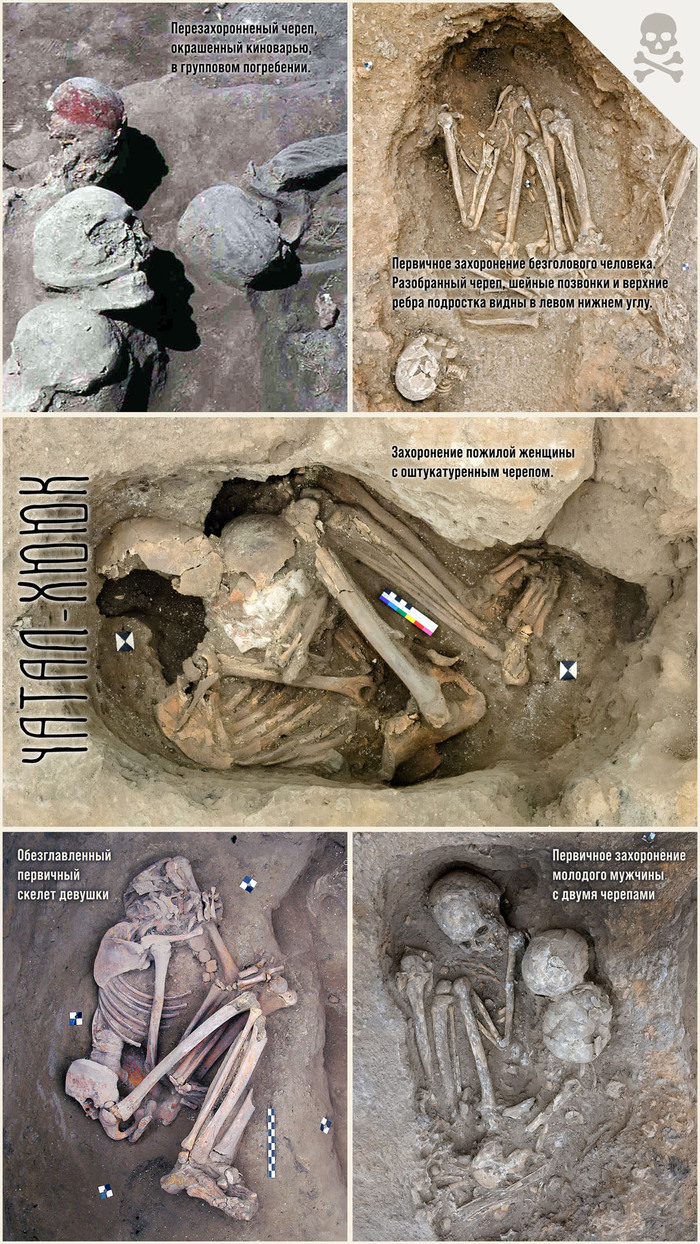

В течение тысячелетия, с 8350 по 7350 год до н. э., Иерихон, опираясь на всё новые достижения неолитизации, превратился в протогород, приютивший сотни или даже тысячи земледельцев. Поколения сменяли друг друга, принося с собой новые знания. Они одомашнили скот и создали странные сложные ритуалы, связанные с почитанием человеческих черепов.

Моя иллюстрация внешности древнего жителя Иерихона на основе «Иерихонского черепа» и его лицевых реконструкций.

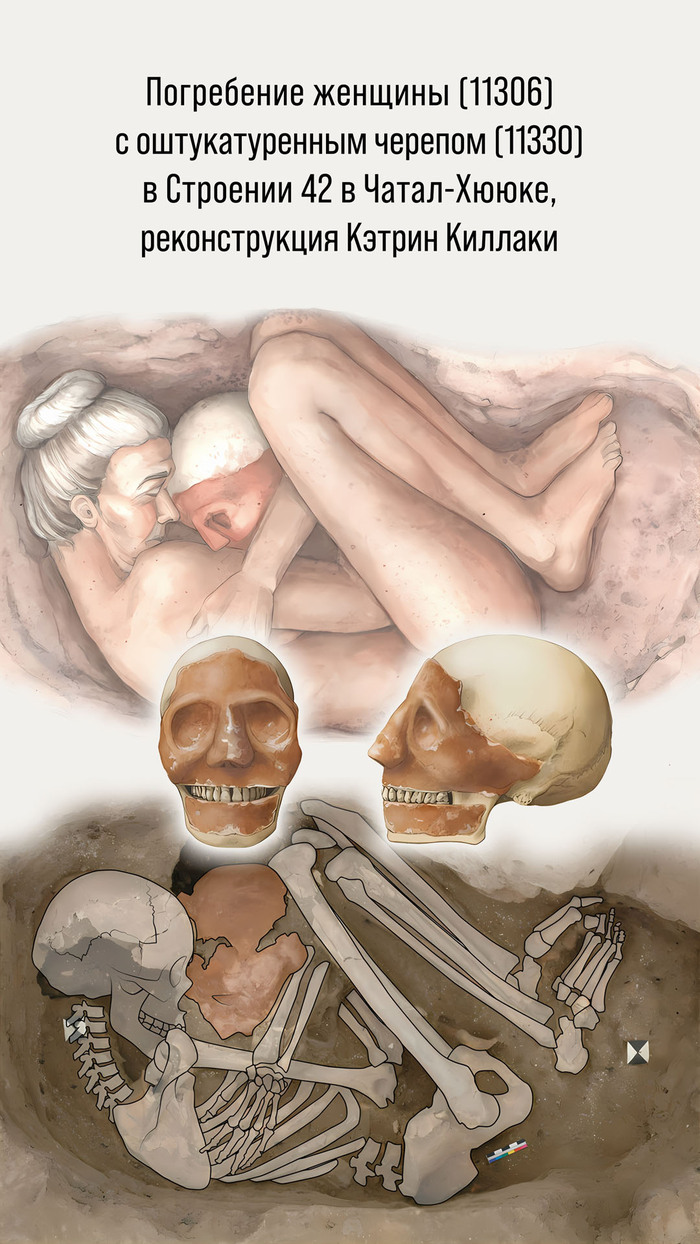

Мы узнали об этом, когда археологи извлекли из тьмы небытия десять оштукатуренных черепов, скрытых под прахом времени. Кэтлин Кеньон нашла семь из них в тайнике под оштукатуренным полом, относящимся к периоду докерамического неолита Б. Два других черепа были найдены в 1956 году, а последний, десятый, – в 1981 году.

Оштукатуривание черепов, было способом почитания предков, распространенным и в других местах докерамического неолита B, таких как Айн-Газаль и Кфар-Ха-Хореш. После смерти человека, будь то мужчина или женщина, голову отделяли от тела и хоронили. Позже, словно проводники между мирами, живые извлекали черепа и воссоздавали черты лица с помощью гипса, символически возвращая ушедших. Раковины, заменяя глаза, смотрели из пустых глазниц. Некоторые черепа несли на себе до четырех слоев гипса, создающих маски с непокрытой верхней частью.

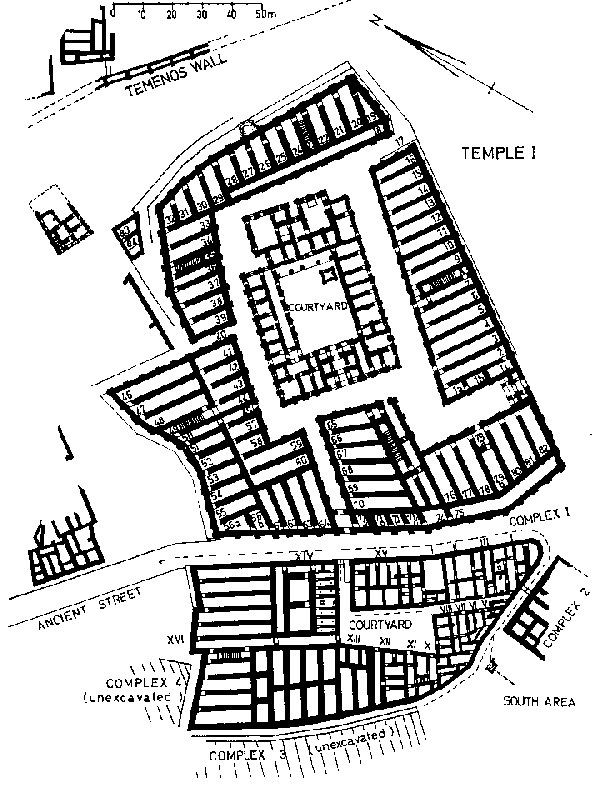

Земледельческие общины, ростки нового общества созидания, были более развитыми и организованными чем охотники-собиратели натуфицы. Теперь жители Иерихона жили в прямоугольных домах из глинобитных кирпичей, возведенных на каменном фундаменте. Каждый дом, словно маленький мир, состоял из нескольких комнат, расположенных вокруг центрального двора. Одна комната, сердце дома, была больше остальных и, вероятно, служила хранилищем припасов или, возможно, неким аналогом храма. В одной особенно большой комнате выделяющегося из прочих строения археологи обнаружили нишу в стене, где, вероятно, находился священный предмет – возможно, столб из вулканической породы, найденный неподалеку.

Башня Иерихона, каменный страж, возвышалась над городом, являясь символом эпохи докерамического неолита и протогорода. Она располагалась на западной окраине поселения рядом со стеной. Кэтлин Кеньон, верила, что башня была частью оборонительных сооружений. Однако, возможно, она служила и обсерваторией, одной из самых ранних из известных, местом где люди по-новому посмотрели в небо. Есть теория о том, что стена лишь защищала поселение от наводнений.

Башня, возведённая между 8300 и 7800 годами до н. э. из концентрических рядов необработанного камня имела слегка коническую форму, диаметр основания около 9 метров, а вершины – около 7 метров. Ее высота составляла 8,25 метра. Во время раскопок часть башни ещё была покрыта слоем штукатурки, намекая на ее былое великолепие. Вероятно, в древности башня была полностью оштукатурена, и сияла в лучах солнца. У основания короткий проход вел к закрытой лестнице - пути в неизведанное, а в проходе были обнаружены человеческие захоронения, но они были сделаны позже, чем время использования башни, как знак признания особенности этого места.

Раскопанные остатки и внутренняя лестница башни Иерихона (ок. 8000–7000 гг. до н. э.). Дополнил своей реконструкцией общего вида стены и башни.

Башня Иерихона, относящаяся к докерамическому неолиту (PPNA), является частью древнейшей известной городской фортификационной системы. Она была построена внутри массивной каменной стены, которая считается одним из первых примеров монументальной оборонительной архитектуры.

Высота стены: около 3,6 м, толщина у основания – до 1,8 м. Высота башни: примерно 8,5 м, диаметр у основания – около 9 м, прямая каменная лестница из 22 ступеней, ведущая от основания башни наверх. До конца не ясно, была ли башня исключительно оборонительной или же имела ритуальное значение. Некоторые исследователи предполагают, что она могла служить: сторожевой башней (для наблюдения за окрестностями); символом власти (демонстрация силы общины); священным местом (например, связанным с культом предков или астрономическими наблюдениями).

Это сооружение – один из древнейших примеров монументальной архитектуры, свидетельствующий о высоком уровне организации общества уже в VIII тысячелетии до н. э.

Как каменная змея, вилась внутренняя лестница башни. Двадцать ступеней, каждая — широкий, гладко обтесанный блок - молчаливый свидетель минувших тысячелетий. Шаг за шагом, взбираясь по крутому склону в 60 градусов, почти вдвое превышающему наклон современных лестниц, можно было почувствовать дыхание истории. Массивные каменные плиты, покрывающие лестницу, хранили отпечатки сотен ног, следы на камне и следы во времени.

Внешняя лестница, устремленная к востоку, открывала взору захватывающую панораму. Десять тысяч лет назад, в день летнего солнцестояния, отсюда можно было наблюдать, как солнце, прощаясь с днем, погружается за коническую вершину горы Курунтул. Гора, возвышающаяся на 350 метров над Иерихоном, охраняла покой древнего города. И, возможно, именно ее очертания вдохновили строителей башни, придав ей схожую форму. Это было сооружение, поражающее современников своим величием и сложностью, сравнимое с египетскими пирамидами. Чтобы построить стену и башню сто человек должны были трудиться целых сто дней!

Иерихон, переживший тысячелетия, достиг своего расцвета в бронзовом веке. Новые мощные стены, возведенные для защиты от врагов, не смогли предотвратить катастрофу. Около 1550 года до н. э. город пал, оставив после себя лишь руины и загадки.

Уже более ста лет люди спорят о том, стало ли это разрушение эхом Иерихонской битвы, описанной в Библии. Согласно священному писанию, стены города рухнули от звука труб и боевого клича израильтян. Но археологические находки не совпадают с библейской хронологией, порождая сомнения и споры.

Несмотря на трагедию, Иерихон возродился, словно феникс из пепла, чтобы пасть под ударами завоевателей: ассирийцев, вавилонян, персов, каждый раз оставляя свой след в его истории.

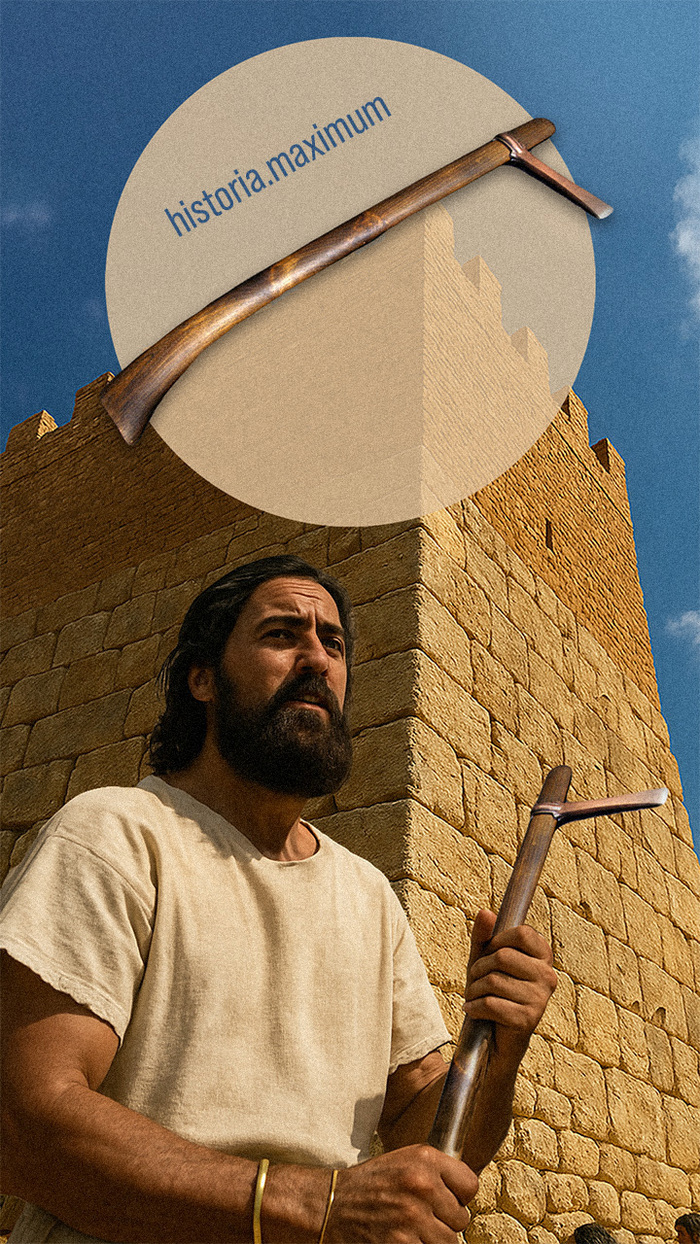

Ханаан, Иерихон, Гробница 3,

«Погребение молодого воина»

(Kenyon - Jericho II FIg. 111,15)

средний бронзовый век IIA-IIB

2000 - 1500 гг. до н. э.

тип Мирон II (Miron II)

длина 15,9 см, рукоять 55 см

реплика: оловянная бронза

несколько циклов отжига,

закалка холодной ковкой

Используя внешность одного из современных жителей Ливана, я создал эту иллюстрацию. Согласно генетическим исследованиям, именно ливанцы являются генетическими наследниками древних ханаанеев. На заднем плане изображена башня города Иерихон периода среднего бронзового века.

Позднее, когда Рим владычествовал над миром, Марк Антоний, пленённый чарами Клеопатры, преподнёс ей в дар древний Иерихон. Но судьба, капризная богиня, распорядилась иначе: Август, властной рукой вернувший город под римское крыло, передал его Ироду, который, воздвиг здесь свой зимний дворец.

Однако покой Иерихона был недолгим. В огне Иудейской войны, бушевавшей с 66 по 73 годы, город пал, превратившись в руины. Но даже пепел не смог скрыть его былого величия. Император Адриан вернул Иерихону жизнь, отстроив его заново. О нём писали великие умы древности: Иосиф Флавий, Птолемей, Плиний — их строки, как нити времени, связывали прошлое с настоящим. Греческий географ Страбон рисует перед нами картину цветущего оазиса:

«Иерихон окружен горами, словно амфитеатром. Он изобилует всеми видами культурных и плодоносных деревьев, особенно пальмами, и орошается множеством ручьев».

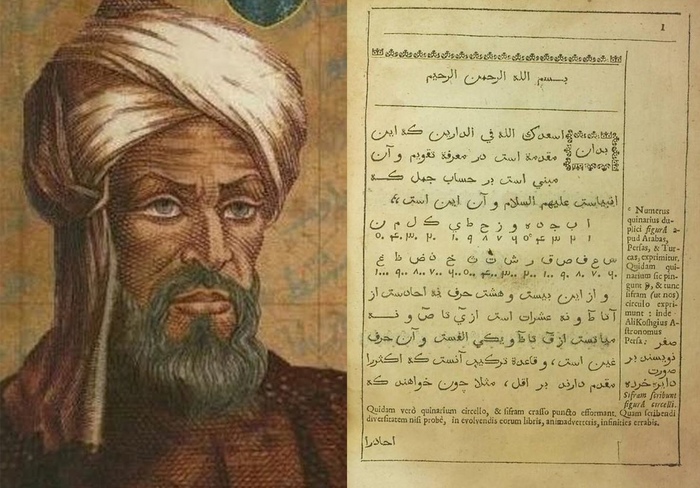

А потом пришла эпоха Константина Великого, и над Иерихоном зазвучали молитвы христиан. Здесь вознеслась церковь, а во главе её встал епископ, словно страж веры, хранящий память о веках, что ушли в тень, но не исчезли бесследно. В седьмом веке город вошёл в состав исламского мира, и арабский географ Аль-Макдиси воспел его достоинства:

«Вода в Иерихоне — лучшая во всем исламском мире. Бананы здесь в изобилии, а также финики и благоухающие цветы».

Во времена крестовых походов Иерихон вновь оказался в центре противостояния, переходя из рук в руки, пока Саладин не изгнал крестоносцев. Под властью Османской империи город постепенно превратился в небольшую деревню, подвергаясь набегам бедуинов. В 20 веке его судьба была отмечена сменой власти: Великобритания, Иордания, Израиль, Палестина — каждый оставил свой след в его истории. И сегодня статус Иерихона остается предметом споров, его будущее окутано туманом неопределенности.

Но, несмотря на все перипетии, Иерихон остается уникальным городом, древнейшим населённым местом на Земле. По окончании ледникового периода Плодородный полумесяц, вынянчил в колыбели цивилизации не только сельское хозяйство, но и первые поселения. И именно здесь, в глубине Иорданской рифтовой долины, окружённой неприступными стенами гор, одаренной плодородной почвой и обилием пресной воды, натуфийцы основали общину, которая со временем превратилась в процветающий город - несгибаемый символ истории Ближнего Востока и всего человечества.

Послесловие: Этот текст я написал больше пяти лет назад. Его ранние версии до сих пор доступны в интернете. Сейчас, когда у меня появилась возможность, я решил переписать некоторые свои старые работы, чтобы они оставались актуальными. К тому же, вооружившись новым инструментарием — генеративными сетями — я создал все эти иллюстрации. Изображения людей, предметов и местности основываются на лицевых реконструкциях, результатах раскопок, древних артефактах и иных научных данных. Финальные сцены я собирал в графическом редакторе самостоятельно, но без нейросетей мне бы не справиться. С другой стороны, преувеличивать возможности нового инструмента я бы тоже не стал. Это просто ещё один инструмент в арсенале.

Да, кстати, а вы знали, что древние натуфийцы читали мой журнал? Будь как натуфийцы! Читай исторический журнал Historia Maximum Eventorum. Читай и поддерживай!