"Про массовые увольнения" - четверостишие на скорую руку

Цены на продукты и услуги растут, а зарплаты остаются неизменно низким.

Вот я сижу за своим рабочим местом и наблюдаю, как сотрудники в нашей компании, сначала идут к руководителям за просьбой об индексации оплаты труда. А затем, получив отрицательный ответ и спустя несколько дней раздумий - идут туда же с заявлением об увольнении. На волне разочарований сочинил небольшое четверостишие и решил поделиться им с вами. Можно попробовать его как частушку.

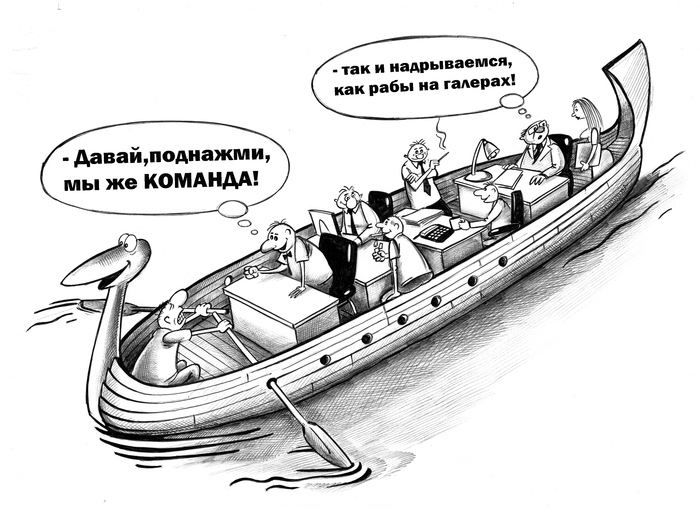

"Судно плавает в болоте,

Без волны качается.

Люди прыгают с галеры -

"Пряники" кончаются. "

В чëм смысл?

Как говорят капитаны кораблей: "Корабли не плавают, корабли ходят, а плавает говно в проруби". Значит, если "судно плавает", то судно говëнное.

"Плавает в болоте" или иначе подразумеваю - в жопе мира. Собственно судно я сравниваю с местом работы, где группа людей с разными профессиями трудятся над достижением общей цели.

"Без волны качается" - Кто-то или что-то раскачивает лодку, производя обострение существующих проблем, обнажая неприятные факты.

"Люди прыгают с галеры" - люди понимают, что в текущих условиях могут стать только галерными рабами и начинают увольняться, раскачивая судно в болоте с застойной водой.

"Пряники кончаются" - остаются только кнуты для галерных рабов. Пряники - бонусы, премии, вознаграждения, та часть оплаты труда, о которой принято "договариваться на берегу", и которая иногда выдаëтся только в виде устных обещаний.

Желаю всем реальных "пряников" а не обещанных.

Три загадочных артефакта викингов. Камень,ножницы,бумага

Викинги были одними из самых талантливых мореплавателей своей эпохи. Они плавали в дальние экспедиции и оставили после себя легенды, которые и сейчас захватывают наше воображение. Вот некоторые артефакты, которые могут пролить свет на их похождения, и в то же время породить новые вопросы.

Солнечный камень.

Исландский кальцит, возможно, древний исландский солнечный камень, который позволял определить расположение солнца в небе в пасмурный день.

В 2002 г. на дне Ла-Манша среди обломков корабля XVI века был найден кусок исландского кальцита. Он лежал рядом с приборами для навигации. Учёные из Реннского университета во Франции предположили, что этот кальцит может быть легендарным солнечным камнем.

В древних скандинавских легендах говорится о солнечном камне. Согласно преданиям,он позволял морякам точно определять расположение солнца в облачный день.

Исландский кальцит может отражать солнечные лучи таким образом, что позволяет точно определить расположение источника света.

Поскольку исландский кальцит не был найден в месте захоронений или среди обломков судов, некоторые скептически относятся к теории, что это кальцит. Упоминания о солнечном камне нечасто встречаются в легендах. Одно из подобных упоминаний есть в саге о святом Олафе: Олаф использовал солнечный камень, чтобы найти солнце в снежный день.

Альбер ЛеФлох из Реннского университета сказал CBS News, что кристаллы не были найдены среди артефактов викингов, потому что они разрушаются от морской соли, жары и других факторов.

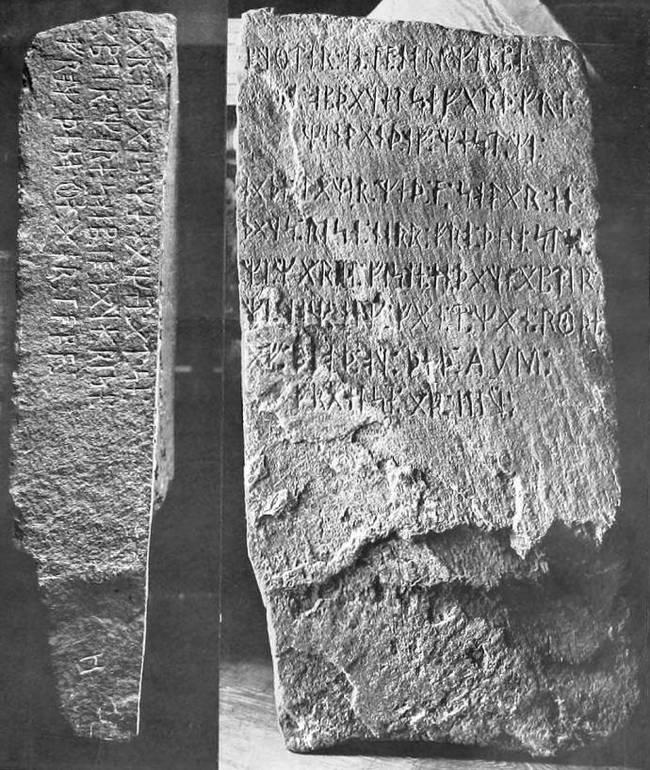

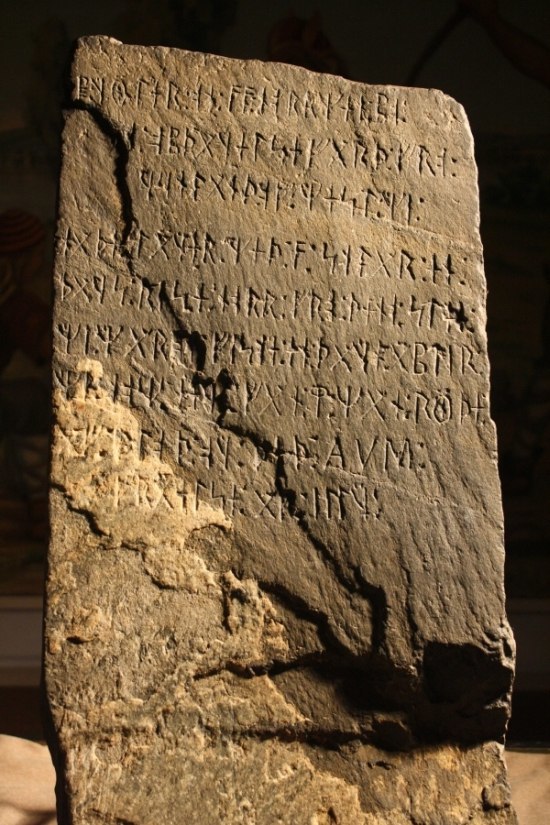

Кенсингтонский камень.

В 1898 г. шведско-американский фермер Олоф Оман нашёл на территории своей собственности каменную глыбу, где были выбиты руны викингов. В надписи говорится об экспедиции 1362 г., которая окончилась смертью 10 человек от рук индейцев.

Перевод рун гласит: «Восемь гётов (древний народ на юге Швеции) и 22 норвежца из Винланда отправились в далёкое путешествие на запад. Мы ехали к северу от этого камня. Однажды мы рыбачили. После того, как мы вернулись домой, мы обнаружили 10 человек, красных от крови и мёртвых. Избави нас от лукавого».

Хотя в настоящее время известно, что викинги достигли северного побережья Канады в 1000 г., этот камень может быть доказательством того, что викинги открыли новый свет раньше, чем Христофор Колумб.

Встатье 2004 г. Seattle Star Tribune объясняет, почему аутентичность этого камня вызывает сомнения. Документы, написанные в 1885 г. шведским портным Эдвардом Ларссоном раскрывают неизвестный ранее факт использования разновидности рун среди торговцев. Некоторые руны, описанные в документе Ларссона похожи на те, что изображены на камне, утверждают шведские лингвисты. Они говорят, что такие руны не существовали в XIV веке, они были созданы в более позднюю эпоху.

Майкл Михлович, профессор антропологии и председатель антропологии в Университете штата Миннесота, заявил в интервью Tribune: «Я считаю, что это опровергает теорию о древнем происхождении Кенсингтонского камня».

Геолог Скотт Уолтер в свою очередь убеждён, что камень подлинный. По его словам, выветривание надписей говорит о том, что он не мог быть создан в XIX веке, он намного древнее».

«Ульфберт».

Меч «Ульфберт» в германском национальном музее, Нюрнберг, Германия.

Викингский меч «Ульфберт» сделан из настолько чистого металла, что археологи приходят в недоумение. Считается, что технология выплавки подобного металла появилась только во время индустриальной революции.

Были найдены приблизительно 170 экземпляров мечей «Ульфберт», относящихся к 800 – 1000 годам нашей эры. Документальный фильм производства NOVA и National Geographic, который называется «Секреты меча викингов», впервые был показан в 2012 г. Он привлёк внимание к загадочному мечу и его составу.

Сталь «Ульфберта» (слева), средневековая сталь (справа). Различие состоит в однородности стали «Ульфберта», почти не содержащей шлака.

В процессе ковки железа руду нужно нагреть до 3000 градусов по Фаренгейту, чтобы она превратилась в жидкость, позволяя кузнецу удалить примеси (шлак). Также в сплав добавляется углерод, чтобы сделать хрупкое железо более прочным. Средневековая технология не позволяла железу нагреваться до такой высокой температуры, таким образом, шлак удалялся путем толчения — это менее эффективный метод.

В мече «Ульфберт», однако, почти нет шлака, и содержание углерода в нём в три раза больше, чем в других металлах, имеющихся в то время. Он был сделан из так называемой тигельной стали. Считалось, что печи, изобретённые во время промышленной революции, были первыми инструментами для нагревания железа до такой степени.

Современный кузнец Ричард Фаррер из Висконсина рассказал NOVA о трудностях создания такого меча. Фаррер изображён в документальном фильме, как один из немногих людей на планете, имеющих навыки, необходимые для того, чтобы попытаться сделать меч «Ульфберт».

«Сделать его правильно — самая сложная задача из всех, которую мне приходилось решать, — сказал он и добавил, что изготовитель «Ульфберта», по-видимому, обладал магическими способностями. — Быть в состоянии сделать оружие из земли — довольно сильная вещь». А изготовить оружие, которое может сгибаться, не ломаясь, оставаться острым и весит очень мало, — это что-то сверхъестественное.

Фаррер провёл многие дни за кропотливой работой, изготавливая подобный меч. Он использовал средневековую технологию. Малейший изъян или ошибка могут превратить меч в кусок металлолома. Он объявил в конце о своём успехе, скорее с облегчением, чем с радостью.

Возможно, что материал и технология изготовления этого меча прибыли с Ближнего Востока. По Волге проходил торговый путь, соединявший поселения викингов и Ближний Восток, он открылся в то же время, когда появились первые «Ульфберты», а последние «Ульфберты» были изготовлены, когда торговый путь был закрыт.

Суммчатая баллада

В недавние-стародавние времена, на излете мезозоя, было, братцы мои, на Галере, несколько человеков довольно редкого для того времени вида. Редкость их заключалась в наличии у них огромных сумм. Их так и называли - суммчатые.

Количество их было катастрофически малым для такого огромного ареала как Галера. И было непонятно, выживут ли они или сгинут, как до них многие виды млекопитающих. Трудность в размножении данного вида заключалась в том, что особи испытывали взаимную неприязнь и, соответственно, число их было крайне мало, не более десятка.

Сердца миллионов людей нервно бились в переживаниях. Любители редких и исчезающих видов перепробовали десятки способов размножения, но ничего не помогало. Старый Шаман истратил гору диковинных трав, пытаясь изобрести эликсир любви. Ничего не получалось. И уже все отчаялись…

Только чудо могло спасти несчастных. И, как это часто бывает в сказках, чудо произошло. Слуги Старого Шамана привели к нему маленького невзрачного человека в малиновом мешковатом камзоле с портфелем в руках. И тут же все пространство озарилось добротой и любовью, исходящими от него, от Михал Иваныча, ибо это был он.

- Вот, - подумал Старый Шаман - это именно то, что нужно. Он сумеет сохранить и сберечь все — от Галеры до редких видов млекопитающих.

- Вот это все, понимашь, теперь твое, парень,- сказал Шаман, обводя левой рукой вокруг. – Бери, володей. Только сохрани все это, понимашь. Особенно энтих, суммчатых. Ну, да ты смогешь, - и удалился на покой.

Прочитав грамоту о состоянии суммчатых, Михал Иваныч собрал их всех у себя для воздействия силой любви. Велика та сила была. Один из выбранных человеков через некоторое время упал без чувств, у него оказалась редкая аллергия именно на этот вид внимания. Впоследствии бедняга был вынужден покинуть горячо любимую Галеру дабы не погибнуть совсем.

Еще одного суммчатого Михал Иваныч забраковал лично. У того ДНК в одной из хромосом оказалось категорически непригодным для размножения. И даже опасным. Поэтому он велел его изолировать на веки вечные. Дабы других сохранить. И глянув в глаза оставшихся Михал Иваныч понял – эти размножаться будут.

Что в любом деле главное, братцы, знаете? В наилюбом деле главное – это пример. «Делай как я» называется. А в деле сохранения видов это первейшее условие. И любовь, конечно. К тому, чем занимаешься.

Лучшие портные Галеры три месяца кроили и шили для Михал Иваныча костюм суммчатого. Ясным весенним днем костюм был готов. Миллионы любителей природы ликовали от счастья и умоляли одеть его поскорее. О, это был замечательный костюм. Вертикального кроя, великолепно серый, не бросающийся в глаза непосвященному, но вызывающий восторг и безоговорочное чувство следования у суммчатых. Под мышками не жало, в паху не тянуло. И, главное, емкость для сумм в нем была безразмерна.

Тут работа и закипела и денно, и нощно. И водил за собой Иваныч оставшихся за собой по долам и горам, лесам и морям. И чем дольше они шли, тем больше становились суммы у спасаемых человеков, а потом и деление пошло и почкование. И их становилось все больше и больше…

А что же дальше, спросит нетерпеливый любитель сказок. Дальше на смену мезозою пришел кайнозой. Это эра такая. В ней мы ноне и проживаем. В любви и согласии. И если у вас есть на примете какие- нибудь редкие виды, в зоологическом смысле, смело обращайтесь к Михал Иванычу. Он спасет. А я, так уж и быть, опишу.

Одиссея Ивана Мошкина

Для М.

Собрались как-то русский, украинец и итальянец и бахнули так, что эхо прокатилось от Ватикана до Москвы.

В год 1634-ый попал в турецкий полон простой стрелец Иван Мошкин. Крепкого пленного отправили на "каторгу" - быть гребцом на турецком галеасе. Зря. Жить кораблю после этого оставалось семь лет.

Галеас штука здоровенная. Не линкор "Айова", но где-то около того. Три мачты, двадцать пять пар весел и тридцать пушек. 280 гребцов-пленников охраняли 250 турецких солдат.

Командовал этим всем хозяйством анти-паша Мариуль. В 1641-ом году корабль принимал участие в осаде Азова, но крепость взять не получилось. Султан Ибрагим 1 не проявил отеческого понимания к плохим командирам и пригласил их в Константинополь. Для проведения тестов на профпригодность и всякое такое, связанное с уменьшением в росте на голову.

Анти-паша "Бусидо", видимо, не читал, поэтому был далек от намерений сделать сэппуку в связи с таким позором. Ему остро захотелось снова вдохнуть дым родного кальяна и услышать трель павлина. Поэтому он тихонько улизнул из султанского дворца, сел на родной галеас, приказал спустить весла - и был таков.

Тем временем на корабле организовалось подполье. Иван Мошкин уже разработал план побега и активно вербовал сторонников. Хотя среди пленных были люди и более высокого сословия, чем у простого стрельца - лидерство его никто не оспаривал. Иван сумел привлечь на свою сторону пленника по имени Микула - ведавшего на корабле хозяйственной частью. С истинно прапорщицкой ловкостью этот самый Микула изъял из пороховых складов около 40 фунтов пороху. То есть - почти целый пуд. Или одну десятую берковца - кому как удобнее считать. Бомбу сумели спрятать в приятной близости от спящих янычар, среди запасов еды. Подрыв запланировали в ночь с 9-ого на 10-ое ноября 1642-ого года. Мошкин тайком прокрался к закладке и попытался её поджечь. Но чертова головня упорно не хотела разжигаться. Ни в какую. Будь у него зажигалка Zippo - все могло бы сложиться иначе. Пока Иван возился с поджогом, его внезапно заметил один из турецких часовых.

- А что это вы там такое интересное делаете, молодой человек? - спросил он. Ну или как-то так.

Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Но Иван сумело сохранить ледяное спокойствие, достойное разведчика. Не дрогнувшим голосом он ответил, что хочет перед сном раскурить трубочку, да вот беда - огонь на ветру тухнет. Сонный караульный ответил в том ключе, что курить - здоровью вредить и шел бы он спать уже. Заговор был в опасности - утром корабль снимался со стоянки и второго удачного шанса могло не выпасть. Тогда в дело вступил завербованный Мошкиным агент - "шпанский немец", де-факто итальянец Сильвестр из Ливорно. Сильвестр попав в турецкий плен, не вынеся тягот и лишений, принял мусульманскую веру и за долгие годы службы был на хорошем счету у анти-паши. Иван Мошкин увидел в нем крайне полезного человека для общего дела. Перевербованный итальянец "вернулся в христианскую веру" и вошел в ряды бунтарей. Именно он, пользуясь доверием турецких часовых, расковал несколько русских пленных, раздал им сабли и сумел-таки поджечь порох. БАХ!

Три десятка янычар сразу унеслись на встречу к гуриям. На выживших набросились пленники. Отойдя от первого шока турки яростно защищались. На борту горящего галеаса завязался жестокий бой. В центре этого хаоса внезапно оказался сам анти-паша. Наверное, за короткий миг он успел пожалеть о том, что не решился взглянуть в любящие глаза султана. Там-то ещё повезти могло.

В бой с анти-пашой вступил Мошкин лично. Обгоревший в пожаре, контуженный после взрыва, раненный саблями и стрелами в голову, руки и живот - но его уже невозможно было остановить. Он проткнул капитана саблей и выкинул тело за борт, поставив тем самым точку в битве. Выжившие турки либо бежали, либо сдавались в плен. Бывшие гребцы сумели потушить пожар и кое-как отремонтировать корабль. Теперь они были свободны, но их приключения только начались. Надо было брать ноги в руки и драпать как можно быстрее и дальше. Кругом и так были турки, так что альтернатива попасть снова в плен, была вполне реальной. Беглецы вышли в море и взяли курс на Италию.

... И в пути им сразу же встретилась турецкая фелюга. Что делать? Сражаться? Бежать? Это не наши методы, когда на борту Иван Мошкин. Из пленников выбрали самого похожего на турка, приодели побогаче и отправили на шлюпке с дружественным визитом. Посланник, поднявшись на борт фелюги, умело изобразил из себя вельможу и вежливо пригласил весь офицерский состав к себе на галеас - отужинать, дескать. Не почуявшие никакого подвоха турки поднялись на борт - и хоба, теперь сами стали новыми гребцами.

Будто мало было напастей - испортилась погода. Поврежденный взрывом, пожаром, а теперь ещё и бурей, корабль кое-как смог дотянуть до берегов Сицилии. Остров в то время принадлежал Испании. Вице-король немало удивился таким гостям, однако, поначалу принял их радушно, предложив службу у себя и высокое жалование. Но русские не согласились с щедрым предложением. Все они хотели вернуться домой. Тогда вице-король поступил на редкость по-скотски. Он хитростью отнял их корабль, присвоив все богатства, хранящиеся в трюме, а самих беглецов посадил под замок. Еду и воду им давали только в обмен на оставшиеся у них при себе деньги, продолжая склонять к службе.

Но русские уперлись. Ничего не оставалось, кроме как плюнуть и отпустить их на все четыре стороны. Ни корабля, ни богатств (одного серебра в грузе было 200 кг) им, разумеется, не вернули. Отряд в двести человек, неся раненых товарищей на руках, пошел пешком. И таки дошел. До Ватикана. Там путников, как пострадавших за веру христианскую, встретили куда радушнее. Встретил лично Папа Римский. Раненных подлатали, всех накормили, напоили и отпустили восвояси.

Они дошли до Венеции, оттуда в Австрию, затем через Польшу к границе России. И везде их встречали как героев. Новость о дерзком побеге широко разбежалась по Европе, благодаря итальянским публикациям. Сам император Священной Римской Империи Фердинанд принимал у себя Ивана Мошкина, предлагая ему поместье и жалованье. Но тот упорно отказывался. Его как Штирлица над картой СССР - неудержимо рвало на родину.

В 1643-ем, пережив все злоключения, они таки пересекли границу Руси и попали в Москву на прием к царю. В коллективной челобитной они подробно расписали свои беды и приключения. Один из путешественников и вовсе пробыл в османском плену более тридцати лет. Царь Михаил Федорович назначил им жалованье и выплаты за понесенные невзгоды. Солдаты были снова приняты на службу, а крестьянам выдали вольную. Но сначала - епитимья от патриарха. Ибо нечего со всякими папами римскими общаться.

Так закончилась официальная история этих людей. Которые пренебрегли и страхом и корыстью, прошли пол-мира - вынесли всё, чтобы вернуться домой.

Сказал аркадий я считаю

сказал аркадий я считаю

с работой крупно повезло

и стал прилаживать к галере

весло