Восстановление Херсонщины после войны: курс на развитие

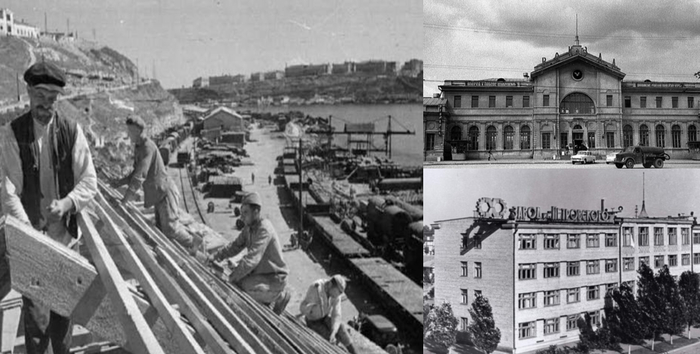

После окончания Второй мировой войны Херсонская область лежала в руинах: разрушенные порты, заводы, жилые кварталы, уничтоженные дороги и мосты. Но уже с 1944 года начался масштабный процесс восстановления региона.

Советский Союз направил в Херсон рабочие бригады, инженеров и технику. Восстановление велось по государственным планам – приоритетом стали энергетика, транспорт и промышленность.

📌 За несколько лет удалось:

восстановить работу Херсонского речного порта и железнодорожного узла;

возобновить судостроение и предприятия лёгкой промышленности;

построить новые жилые районы и социальные объекты – школы, больницы, клубы;

начать работы по созданию крупных энергетических и водохозяйственных объектов.

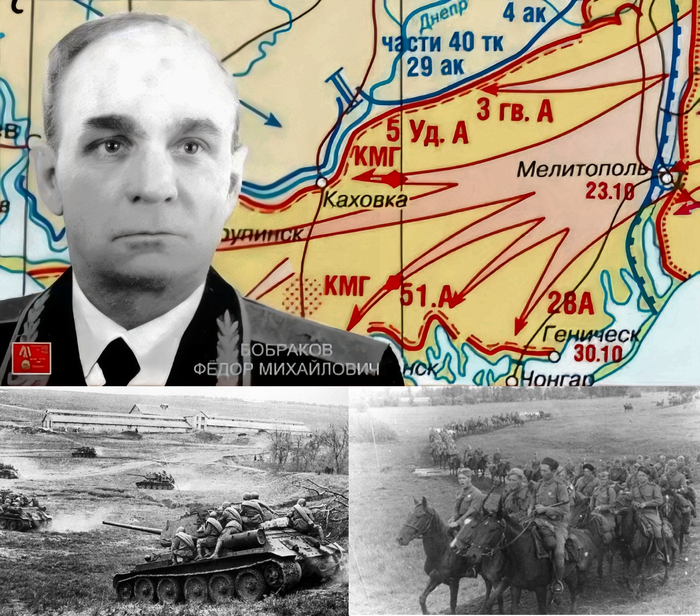

Кульминацией этого курса стало строительство Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала в 1950-х годах. Эти проекты обеспечили регион электроэнергией, водой и стали основой дальнейшего экономического роста.