Во Вселенной насчитали 40 квинтиллионов черных дыр

Вселенной? Это один из самых актуальных и интригующих вопросов современной астрофизики и космологии. В новом исследовании на него попытались ответить ученые из Международной школы передовых исследований в Триесте (SISSA).

Авторы работы исследовали демографию черных дыр звездной массы, то есть черных дыр с массами от пяти до нескольких сотен масс Солнца, возникающих в результате коллапса массивных звезд. Согласно их выводам, около одного процента всего обычного (барионного) вещества Вселенной заключено в черных дырах звездной массы.

Новый вычислительный подход экспертов из SISSA также позволил определить, что во Вселенной содержится около 40 000 000 000 000 000 000 или 40 квинтиллионов черных дыр звездной массы.

Как поясняют авторы исследования, эти цифры были получены благодаря оригинальному подходу, сочетающему современный код звездной и бинарной эволюции с эмпирическими свойствами соответствующих физических явлений, таких как скорость звездообразования, количество звездной массы и металличность межзвездной среды.

«Инновационный характер этой работы заключается в соединении подробной модели звездной и бинарной эволюции с передовыми рецептами звездообразования и обогащения металлами в отдельных галактиках. Это одно из первых и одно из самых надежных вычислений ab initio функции черных дыр звездной массы за всю космическую историю», – Алекс Сицилия, ведущий автор исследования.

Команда сравнила свои результаты с данными о гравитационных волнах и обнаружила, что их оценка скорости слияния черных дыр хорошо согласуется с данными наблюдений. Это говорит о том, что за столкновениями черных дыр, которые мы наблюдали, вероятно, стоят слияния звездных скоплений.

Как поясняют ученые, в будущих работах будут исследованы черные дыры промежуточной массы и сверхмассивные черные дыры, чтобы получить более полную картину распределения черных дыр во Вселенной.

National Geographic - https://nat-geo.ru/science/universe/vo-vselennoj-naschitali-...

Как я пыталась на работу сммщиком устроиться

Это была суровое лето 2020, время после первой волны ограничений. Я уже пару месяцев сидела без работы, потому что до этого всю нашу команду сначала отправили на удалёнку, а потом, так скажем, расформировали - работала я тогда в квестах. Уже месяц искала работу, но что-то было с этим туго.

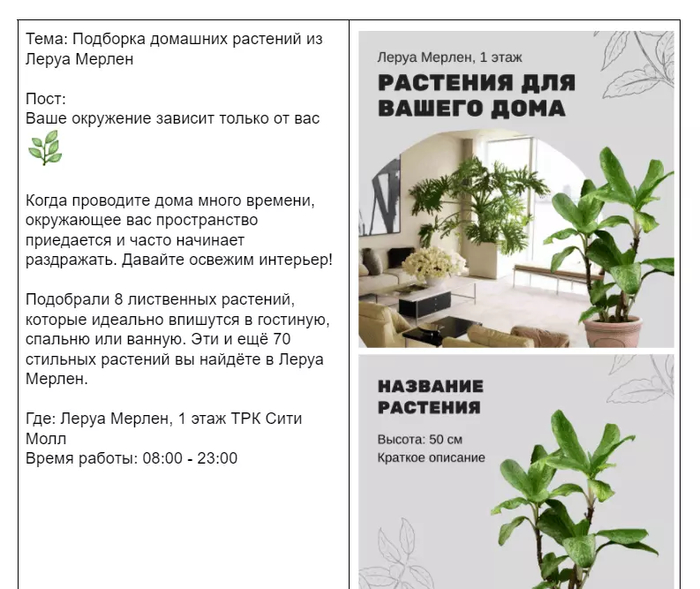

Наткнулась на интересную вакансию сммщика в сеть торговых центров в СПб. Ну, думаю, ТЦ я люблю, специальность моя, почему бы не попробовать? Хотя я больше контент-мейкером была. Суть вакансии: вести аккаунты нескольких ТЦ, выполнять KPI и всё в этом духе. Отправила портфолио, сделала тестовое, через недельку меня приглашают на собеседование.

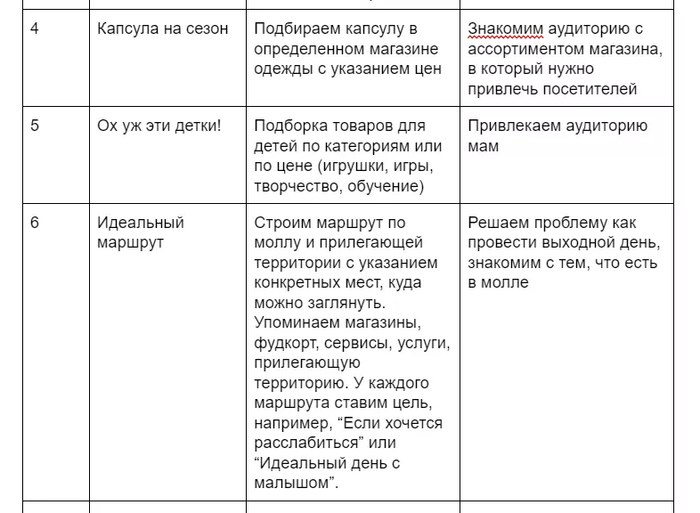

Я подошла со всей серьёзностью, как и всегда. Казалось бы, зачем? Заданий было 3: у любого из их ТЦ составить портрет аудитории и сравнить её с аудиториями других ТЦ, потом придумать рубрики для Инстаграма и составить контент-план на неделю, затем сделать пример поста по одной из рубрик. На самом деле, легчайшее задание, на которое я угрохала полдня, потому что НУ Я ЖЕ ВСЁ ДЕЛАЮ ТЩАТЕЛЬНО.

Инстаграм у них выглядел банально и скучно, не было ни постоянных рубрик, ни лайков - брали контент у магазинов.

А я до сих пор храню все тестовые, чтобы вспоминать, через какие ужасы я прошла.

Макеты делала в Канве, потому что Корел слишком долго грузится. Вдохновлялась тогда аккаунтом t_gorod - уж очень мне стиль нравился. Ну этот самый стиль и стырила. Ну, думаю, сейчас сделаю шедевр.

Ехала я час на метро, на другой конец города. Побеседовала с hr, потом минут двадцать ждала маркетолога, которому так понравилось моё тестовое, что он решил познакомиться со мной лично.

И тут я узнаю, что за 40 тысяч надо вести Инстаграм-аккаунты 12 торговых центров по 2 поста в день. Говорит, контент можно брать у самих магазинов, ничего сложного. Что ж, здесь надо было сразу сказать "идите нахер", но я вспомнила, что не работаю уже два месяца. Поэтому сказала "это, конечно, сложно, но я готова попробовать". Попробовать по два часа в день проводить в метро, генерировать идеи и пилить посты, пока не сдохну, подразумевала я.

Через неделю мне позвонил маркетолог и сказал, что моё тестовое нужно защищать перед руководством. Сделала я простенькую презентацию, приехала с трясущимися руками на последний этап собеседования, где меня встретили они - добрый и злой полицейский. Это были 2 региональных директрисы, которые с какого-то хрена решили послушать рядового сммщика.

Я рассказала и про аудитории, и про рубрики, и объяснила, почему я сделала именно такой тестовый пост. Хорошая директриса кивала и улыбалась, а не очень хорошая сидела с лицом моего декана на защите диплома. После презентации она и говорит:

- Всё, конечно, хорошо, но это вообще не то, что нам надо.

А чё, а в смысле? Она начала валить вопросами, как я собираюсь привлекать новую аудиторию и мотивировать их прийти в ТЦ, а я, насмотревшись Тик Тока, отвечала, что нужно создавать крутой контент прямо из ТЦ, снимать видео с покупателями, делать смешные видео, проводить прямые эфиры и так далее.

Ну эта директриса и говорит:

- А ты сможешь создавать такой контент?

- Ну да.

- А ты сможешь сама подходить к людям и снимать их?

- Да, только мне нужна будет команда, чтобы делать контент реально интересным.

- Но у тебя не будет команды.

- Тогда постараюсь своими силами.

- А ещё таргетингом надо будет заниматься.

Неужели?

- Нам ещё нужно, чтобы сммщик выходил по выходным и праздникам, чтобы снимать контент.

А больше вам ничего не надо, думала я, но работа мне была ох как нужна.

- Я не готова всё личное время посвящать работе.

- Мммм, понятно.

После презентации маркетолог сказал, что я всем очень понравилась и меня, скорее всего, возьмут. А для себя я решила, что ни за что в жизни не пойду туда работать.

Через 2 недели, когда я уже и не ждала звонка, мне позвонил маркетолог.

- Слушай, всё классно, мы готовы тебя взять. Но тут руководство подумало, что в обязанности сммщика также будет входить ведение 2 аккаунта B2B. Сможешь сделать ещё одно тестовое?

Я ему в очень мягкой форме сказала всё, что я о них думаю, и попрощалась. А спустя пару недель нашла практически работу мечты.

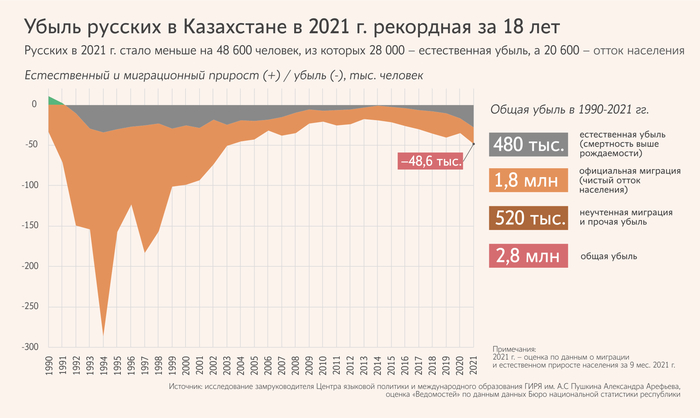

Как русские стали «малым народом» в Казахстане

К 2050 году их доля сократится до 5–10% населения – против 38% в 1989 году

После протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев утвердил новое правительство. Министром информации назначили Аскара Умарова, что вызвало негодование у представителей российской элиты. Умарову приписывают высказывания, в которых он называл русских в Казахстане «навязанной диаспорой» и призывал быть благодарными, что их «не гонят как колонизаторов». Сам министр отверг обвинения в русофобии и, по сути, списал заявления на ошибки молодости.

Так или иначе тенденция к оттоку русских из Казахстана и снижению их доли среди населения очевидна и в последние годы усилилась. В 2021 г. убыль русских составила 48 600 человек и оказалась рекордной с 2003 г., следует из данных Бюро национальной статистики республики и подтверждается результатами исследования замруководителя Центра языковой политики и международного образования ГИРЯ им. А. С. Пушкина Александра Арефьева. С начала 1990-х гг. смертность русского населения в Казахстане превышает рождаемость, причем в 2021 г. убыль выросла почти 2,7 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом – до 28 000 человек. Чистая эмиграция составила еще около 20 600 человек. В итоге к началу 2022 г. численность русских сократилась до 3,43 млн, или 18% населения, хотя в 1989 г. доля составляла 38%. Поскольку уезжает молодежь, а остаются люди пожилого возраста, к 2050 г. русских в Казахстане может стать меньше 10%.

https://cdn5.vedomosti.ru/image/2022/h/3u9dc/original-4z8.pn...

Лихие девяDOSтые. Во что мы играли в начале 90-х

На днях сын неожиданно спросил меня: «пап, а какой комп был у тебя в детстве?». Наверное, правильно было бы ответить «никакого», потому что в детстве у меня была игра в войнушку на заброшенной стройке и радиопрограмма «Пионерская зорька» по утрам. Если не считать старого ZX Spectrum, первый «серьезный» компьютер завелся у меня только к окончанию школы, и это был «Поиск» на советском аналоге процессора i8088. Этот же ПК сопровождал меня и в первые институтские годы, а лабораторные мы готовили на университетских «Искрах-1030», работавших, как и «Поиск», под управлением MS-DOS. Реже удавалось добраться до более мощных ПК, стоявших на работе у кого-нибудь из знакомых — в основном, это были 286-е с небольшим жестким диском и цветным дисплеем. В нашем распоряжении имелись текстовые редакторы «Фотон» и «Лексикон», Norton Commander и компилятор Turbo Pascal. А еще были игры, которым мы посвящали часы напролет — пока от пузатых CGA-мониторов не начинали слезиться глаза.

Ассортимент наиболее популярных игрушек под MS-DOS в начале 90-х ограничивался, в основном, емкостью пятидюймовых дискет, на которых они кочевали от одного геймера к другому. Жестких дисков ни на институтских «Искрах», ни на моем «Поиске» не было и в помине. Потому все самое интересное мы старались уместить в более чем скромный объем флопика, отформатированного либо на 360, либо на 720 Кбайт (нестандартное форматирование выполнялось с помощью утилиты 800.COM). Случалось, что игра на дискету не помещалась – тогда методом проб и ошибок в ней отыскивались «лишние» файлы, удаление которых не приводило к ошибкам и вылетам при работе программы. Некоторые игры удавалось «ужать» подобным варварским способом почти на четверть.

При наличии единственного дисковода операционная система и «Нортон» загружались в RAM Drive, а затем дискета в приводе менялась для запуска других программ. Мой домашний «Поиск» был оборудован аж двумя дисководами, благодаря чему я чувствовал себя, словно владелец авто с автоматической коробкой передач среди водителей «Запорожцев» — я мог не вытаскивать системную дискету из привода, если мне вдруг хотелось во что-нибудь поиграть!

Среди игр больше всего было аркад, но встречались и представители других жанров. Впрочем, на персоналках того времени мыши не водились, потому наибольшей популярностью пользовались игрухи, для прохождения которых требовалась именно клавиатура, — и аркады вписывались в данную парадигму просто идеально. Это была эпоха динозавров, когда промышленность еще не освоила выпуск красочных глянцевых журналов, посвященных гейм-индустрии. Знакомство с новинками рынка начиналось обычно со слов «А ты слышал?...», произнесенных где-нибудь в институтской курилке, после чего начинался коллективный обзвон друзей, у которых новую программу можно было скопировать. Часто для этого со слезами на глазах приходилось удалять другие любимые игры — дискеты не то чтобы были в дефиците, но стоили для скромных студенческих финансов весьма ощутимых денег.

Проникшись ностальгией, я решил достать из кладовки один из своих древних ноутбуков, на котором до сих пор пыхтит старая добрая MS-DOS, и запустить на нем что-нибудь олдскульное. А заодно и показать ребенку, как мы геймили двадцать восемь лет назад. Готов отправиться в прошлое? Что ж, Марти, полезай в DeLorean и включай потоковый конденсатор. Введем на пульте дату — 1994 год. Ты тоже слышишь эту назойливую восьмибитную мелодию, мой друг? Это музыка нашей молодости, Марти!

▍Arkanoid и Popcorn

Легендарный Arkanoid пожалуй, угробил больше моего времени, чем любая другая игра за всю историю мирового гейм-девелопмента. Если собрать все эти потерянные часы в кучу, я мог бы, наверное, написать еще одну диссертацию. Изначально созданная компанией Taito для игровых автоматов, эта игрушка была клонирована под множество различных платформ: ZX Spectrum, Amstrad, Apple II, Atari, Commodore 64, и, конечно же, IBM PC.

Геймплей был незатейлив, как вантуз: с помощью клавиш управления курсором игрок перемещал в горизонтальном направлении ракетку-платформу, которой следовало отбивать летающий по игровому полю мячик. Упущенный за нижнюю границу дисплея мяч означал проигрыш. Мячик сталкивался с размещенными сверху кирпичиками, имевшими различные свойства: некоторые при соприкосновении с мячом исчезали, другие представляли собой непреодолимое препятствие, столкновение с которым приводило к неожиданной смене траектории мяча.

Отдельные кирпичи одаривали игрока бонусами, — их следовало собирать при помощи ракетки. Бонусы могли ненадолго увеличить площадь платформы, превратить один мяч в три, подарить дополнительную жизнь, снизить скорость движения мячика, «прилепить» его к платформе (мяч можно было перезапустить в любой момент нажатием «пробела», либо он «отлипал» сам, когда действие бонуса заканчивалось) или даже оснастить ракетку парочкой «турболазеров», при помощи которых игрок с радостными воплями начинал расстреливать оставшиеся на экране препятствия.

Все это действо сопровождалось задорной восьмибитной музыкой и утробными хрюкающими звуками, доносившимися из PC-спикера. Уровень завершался, если геймеру удавалось сбить все кирпичи на игровом поле и не потерять при этом мяч. На следующих уровнях рисунок и взаимное расположение кирпичиков менялись.

Popcorn представлял собой клон классического Арканоида от компании Lacral Software, но обладал при этом продвинутой графикой и очень качественным дизайном, несмотря на более чем скромный размер. Ракетка и кирпичи имели приятные округлые очертания, а мяч двигался плавнее, из-за чего мне порой казалось, будто игрушка нещадно тормозит.

Все сообщения в Popcorn отображались на французском языке, однако это обстоятельство не мешало нам гонять ракетку по экрану часами напролет, пока кто-нибудь не выгонял нас из-за клавиатуры. Несмотря на простоту идеи, обе игры удивительно затягивали — я неоднократно терял счет времени, врубив Арканоида буквально на пару минут, «чтобы отвлечься».

▍Saboteur 2 и Ninja

На волне популярности видеофильмов с Шо Касуги ниндзя были настоящим фетишем в позднем СССР конца восьмидесятых и юной России начала девяностых. Мои сверстники старались не пропускать сеансы подобных боевиков в подвальных видеосалонах, а школьники завешивали стены фотографиями с переснятыми постерами фильмов «Американский ниндзя» и «Американский ниндзя-2». Естественно, мы не могли оставить без внимания ни одну игру, главным героем в которой был японский супершпион и разведчик.

Сюжет Saboteur 2, если его можно так назвать, начинался с появления на экране дельтаплана, напоминавшего бумажный самолетик, с которого спрыгивал воин-ниндзя. В арсенале у воителя имелись только приемы каратэ и звездочки-сюррикены. Противниками ниндзя выступали не то космонавты, не то аквалангисты, не то роботы-андроиды – примитивная графика не позволяла точно классифицировать этих граждан. Иногда на сцене появлялись пантеры, которых тоже следовало убивать.

Другая игра называлась Ninja, и тоже не отличалась оригинальностью сюжета. Главным героем выступал ниндзя, вооруженный помимо сюрикенов еще и мечом-катаной. С использованием этого нехитрого инструментария и нескольких приемов каратэ он должен был мочить врагов, перемещаясь по довольно-таки однообразным локациям. Ниндзя собирал разбросанные по уровням статуэтки, правда, цель этого собирательства лично для меня так и осталась загадкой — пройти данную аркаду от Mastertronic до конца я так и не смог, поскольку никаких сохранений в игре предусмотрено не было. Если ниндзя погибал, его приключения начинались с самого начала.

Для своего времени игра была довольно-таки любопытной, хотя и несколько однообразной. Где-то на пятой-шестой локации я начинал понемногу скучать, а на второй дюжине экранов геймплей уже навевал откровенную тоску.

Поэтому когда друзья показали мне очень похожую по идеологии игру, но нарисованную на совершенно ином, невообразимом для своего времени уровне, «Ниндзя» был немедленно забыт и заброшен. Называлась эта новая игрушка Prince of Persia.

▍Принц Персии

Принц Персии казался нам фантастикой, в прямом и переносном смысле. Великолепно прорисованные локации, стены, кирпичи в которых выглядели объемными, дрожащее пламя факелов… Но самым необычным в игре были перемещения персонажа – совершенно естественные, правдоподобные, очень пластичные. Говорят, разработчики использовали кинопленку с реальными движениями родного брата создателя игры, чтобы максимально точно воссоздать их на экране. Ох, как Принц Персии бегал, подтягивался на руках, выполнял прыжки! Как элегантно выхватывал саблю и принимал боевую стойку, завидев охранника в чалме! Такая графика казалась просто невообразимым волшебством, тем более, все это прекрасно шло и не тормозило на процессорах 8086 и 8088 с 512 килобайтами памяти!

Игровой сюжет в целом напоминал игру Ninja, но продуман был более детально. Главный герой, пытающийся спасти заточенную в башне злым визирем Джафаром принцессу (привет, Марио!), бегал по подземелью, сражаясь на саблях со стражниками. Чем выше уровень — тем выше фехтовальное мастерство обитателей катакомб. Подземелье кишело хитроумными ловушками: осыпающимися плитами пола, опускающимися решетками, вырастающими из отверстий на дне колодцев шипами, похожими на побеги лука-порея. На спасение принцессы Принцу Персии отводилось ровно 60 минут, в течение которых нужно было полностью пройти игру без возможности сохранения: в случае гибели персонаж вновь «возрождался» в начале текущего уровня, при фатальном проигрыше — в самом начале игры.

По уровням были разбросаны кувшины, позволявшие пополнить запас здоровья или получить дополнительное очко жизни, но некоторые сосуды содержали яд, убивавший персонажа. Отличить безопасный кувшин от смертельного можно было по цвету испарений, вьющихся из горлышка. Особенную остроту ощущений процессу игры предавало то обстоятельство, что и дома, и в институте, мониторы были черно-белыми, и питие из кувшинов превращалось в забавную лотерею.

Prince of Persia надолго захватил наши неокрепшие умы — на прохождение игры тратилось все свободное время, а подготовка к экзаменам и лабораторные по Паскалю были заброшены и забыты. В институтских курилках парни хвастались друг другу, насколько быстро им удавалось победить визиря и добраться до вожделенной принцессы, чтобы просмотреть исполненный романтизма финальный анимационный ролик, где персонажи под заунывную восточную мелодию шагают навстречу друг другу и вечной любви.

▍Леталки

Кто в юном возрасте не мечтал о небе? Наверное, каждый. Некоторым из моих сверстников даже удалось воплотить эту мечту в реальность, окончив летное училище. В то время как всем остальным оставалось лишь довольствоваться компьютерными играми, назвать которые «симуляторами» в те времена не поворачивался язык — в силу довольно-таки примитивной графики и упрощенной игровой физики. Тем не менее, за неимением лучшего нам приходилось летать на том, что имелось в наличии. А в наличии в те времена имелся, например, Attack Chopper от Electronic Arts — симулятор боевого вертолета, пилот которого должен был выполнять различные миссии на полях сражений в Ливии, Вьетнаме или Германии — где ВВС НАТО по сюжету игры воевала с СССР.

Игрок мог выбрать одну из нескольких предложенных машин: легкий разведывательный вертолет LHX, ударный вертолет AH-64A Apache, UH-60 Blackhawk или существовавший в те времена в виде экспериментального прототипа конвертоплан MV-22 Osprey. Игровой мир представлял собой вид из кабины: пилоту выдавалось задание на миссию, после чего можно было приступать к ее выполнению. По окончании полета (если тебя не сбили) игра демонстрировала итоговую сводку: очки за уничтоженную технику врага, за успешное выполнение задания, за приземление на союзной территории или на нужном аэродроме (за посадку на территории противника очки, наоборот, снимались). Миссии можно было проходить в любом порядке или по нескольку раз: результаты предыдущего прохождения нигде не сохранялись и никак не учитывались.

Моей любимой леталкой «самолетного» типа был F-19 Stealth Fighter от Microprose. Здесь ты ненадолго становился пилотом штурмовика F-19 (не существовавшего в реальности), которому командование ставило различные боевые задачи: уничтожение наземных целей, разведывательные полеты, перехват вражеских самолетов или потопление кораблей, причем в условиях противодействия ПВО и авиации противника (в роли которого выступал, разумеется, СССР и страны Варшавского договора). На вооружении игрока имелись ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля», свободнопадающие бомбы, противокорабельные ракеты и торпеды — их можно было выбрать перед началом каждой миссии в зависимости от выданного командованием задания.

Несмотря на то, что с современной точки зрения визуальный ряд игры выглядел довольно-таки примитивным, управлять самолетом было весьма непросто. Мне, например, так и не удалось толком освоить посадку на авианосец: две из трех попыток неминуемо заканчивались авиакатастрофой. Взрывы твоих собственных ракет могли повредить машину, тем же самым активно занимался и враг: попадание пуль и близкие подрывы ракет выводили из строя двигатель, системы навигации и вооружения. Миссия считалась завершенной успешно, если самолет выполнял задание и приземлялся, как говорится, «одним куском» на заданном аэродроме, либо пилот катапультировался над дружественной территорией, откуда его забирал вертолет. В общем, игра оказалась непростой, но крайне интересной и увлекательной. Она развивала внимательность, реакцию, а главное – мелкую моторику пальцев, поскольку джойстиков в нашем распоряжении не имелось, мы играли исключительно с клавиатуры.

▍Гонки

Девяносто второй и девяносто третий годы — золотая эпоха в истории «Формулы-1». Мощные и оглушительно громкие атмосферные двигатели, в противовес нынешним «гибридам», звучавшие именно как моторы гоночных болидов, а не как заморенные газонокосилки. Противостояние Сенны, Мэнселла и Проста, юный дебютант Михаэль Шумахер, которого в те времена называли еще не «Красный барон», а «Солнечный мальчик» за ослепительную открытую улыбку. Первые телевизионные трансляции в исполнении комментатора Сергея Ческидова, где только-только появился странный и стеснительный лохматый парнишка по имени Алексей Попов… Каждому поклоннику автогонок хотелось сесть за руль «Макларена», «Феррари», чемпионского «Вильямса» или стремительного «Беннетона», промчаться по извилистым улицам Монако или утопить педаль в пол на длинных прямых Имолы и Монцы. И такая возможность у нас была — в игре Formula One Grand Prix от той же Microprose.

Эта игрушка уже не шла на «Поисках» и «Искрах» — ей требовался 286-й компьютер и минимум 6 мегабайт дискового пространства. Игра была на тот момент относительно свежей – 1992 года выпуска, и воспроизводила события прошлогоднего чемпионата. Правда, в ней использовались вымышленные имена пилотов, поскольку компания Microprose не имела лицензии FIA на использование подлинных гоночных реалий. Однако эта проблема легко фиксилась редактированием одного текстового файла. Игроку предоставлялся вид «из кокпита» на 16 трассах Чемпионата мира. Перед стартом можно было выбрать конфигурацию болида из ограниченного набора настроек: угол атаки передних антикрыльев, тип резины и передаточное число коробки передач. Ощущения от вождения казались достаточно достоверными, особенно для игроков, имевших опыт езды на картинге в близлежащем Доме пионеров и школьников. При этом поведение машины менялось в ходе гонки по мере износа покрышек, а подсчет времени прохождения круга осуществлялся как в настоящей «Формуле-1» — до тысячных долей секунды.

В эту игру я играл не меньше, чем в Принца Персии, как только предоставлялась такая возможность, поскольку затягивала она неимоверно, а отлипнуть от нее было сложно. Я накручивал круги по виртуальным трассам «Гранд-При» и в 93-м, и в 94-м годах. Помнится, как-то раз меня даже вполне натурально укачало круге на пятидесятом германского этапа после успешного употребления по ходу гонки шестой бутылки пива подряд. Formula One Grand Prix стала образцом гоночных симуляторов на долгие годы, правда, впечатление от игры портило то обстоятельство, что скромных ресурсов тогдашних персоналок не хватало для полноценной отрисовки 24 кадров в секунду. Тогда еще не существовало графических ускорителей, Direct X и прочих достижений цифровой цивилизации, поэтому в момент исчерпания аппаратных ресурсов игра просто замедлялась, что страшно бесило пилота в пылу гоночной борьбы.

▍Civilization

Один квадратик нападает на другой квадратик посреди игрового поля, состоящего из квадратных секций. Нет, это не логическая головоломка и не игра в «пятнашки», это новейшая стратегия 1991 года от Сида Майера и Microprose под названием Civilization (тогда еще без порядкового номера «I», потому что второй «Цивилизации» на тот момент не существовало даже в проекте). Игра также требовала более серьезной техники, чем наши институтские машины, но она стоила потраченных на ее поиски усилий.

Собственно, с этой самой игры и началась история компьютерных стратегий новейшего времени. Это была первая пошаговая стратегия, в которой авторы реализовали дерево технологий, первая игра, охватывавшая историю человечества от древнего мира и до наших дней, первая игра с использованием тайловой и генерируемой компьютером карты, первая стратегия с включением в игровой процесс политики и экономики, первая попытка реализации открытого мира… Да и вообще, первая по очень многим параметрам. Неудивительно, что она стала безусловным хитом не только среди меня, но и завоевала успех у миллионов поклонников по всему миру.

Играть в «Цивилизацию» можно было сутки напролет, развивая технологии выбранного тобою народа, ведя переговоры с другими цивилизациями и устраивая кровопролитные войны с соседями. Начинать нужно было не то чтобы с нуля, а с минуса — история игрового мира брала разбег за 4000 лет до наступления Новой эры. На начальном этапе игры один ход занимал период в 20 лет, впоследствии этот временной диапазон сокращался до года. На экране компьютера сменялись эпохи, строились и разрушались города, росли и погибали целые народы. Выигрыш засчитывался игроку, если ему удавалось победить все остальные цивилизации, которыми управлял компьютер, или первым освоить все доступные технологии и отправить космическую экспедицию к Альфе Центавра.

Другие игры

Игр для PC, как нетрудно догадаться, в те времена существовало великое множество, но в этой заметке я рассказал о тех, в которые с удовольствием играл сам. Были головоломки, вроде клона классического «Сокобана», название которого я сейчас уже не упомню. Помню только, что персонажем игры был грузчик, перемещавший ящики по складу-лабиринту. Если игрок задумывался над своими действиями слишком надолго, грузчик снимал кепку и устало закуривал папиросу.

Еще была увлекательная игра под названием «SEXTЯIS», пользовавшаяся особым интересом среди моих сверстников — в ней предлагалось играть в тетрис на раздевание. Была компьютерная версия популярной телевизионной викторины «Поле Чудес» с усатым Якубовичем, напоминавшим почему-то Тараса Бульбу в костюме и бабочке.

Жесткие требования игр к объему дискового пространства и потребляемым аппаратным ресурсам стали менее актуальны, когда мы понемногу перешли на технику следующего поколения: 386 и 486-е компьютеры, оборудованные жесткими дисками. Тогда мы начали играть в совершенно другие игры: их мы вспомним в следующий раз.

А какие игрушки того периода больше всего увлекали вас? Делитесь своими воспоминаниями в комментариях!

Источник

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!