Лига искусствоведов

Рецензия на книгу. Не дочитал, но осуждаю

Демиен Милкинз. "Портрет короля. Книга для тех, кто силится понять современное искусство или, чего доброго, стать великим художником".

Автор решил стать рупором всех быдловатых пейзан, ненароком оказавшихся в галерее современного искусства по дороге на воскресную ярманку. Это взгляд со стороны потребителя, причем, неподготовленного зрителя. Более того, быдловатого зрителя, который с вековой недоверчивостью пейзанина подозревает всюду городских мошенников, которые вот-вот даром вырвут из рук кровную овечку, да еще отхлещут по щекам на виду усий той ярманки (что вовсе не исключает того, что все так и будет).

Считаю, что основная проблема искусствоведения - разделение по линии художников (производителей) и зрителей (потребителей). К примеру, совершенно непродуктивно, как наш автор, заниматься определением вторичного вопроса "что является произведением искусства, а что нет". А укладывать в основу всего построения "нерешенный вопрос смерти" - это эпический и классический фейл от прижимистого пейзанина. И вообще - буржуазная философия - это нонсенс, потому как буржуийский вопрос бытия заключается в этом: в чем выгода? Поэтому всякий разговор о неутилитарности отбрасывается сразу "Шооо? Нет выгоды? Да бросьте, всем нужна коклета!". Тут не поспоришь. Коклета нужна. Но искусство не про коклету, вот что никогда не примут буржуи. Вопрос не в шкурном интересе - где произведение искусства и как его употребить, а в основе: что есть искусство. Короч, лучше сменить авторов и Ю. Лотман все еще актуален ))...

цитата из авторского введения в книге:

"Когда я посещаю выставки современного искусства, меня неотступно преследует чувство, которое обыкновенно испытывает человек в той разновидности снов, где он обнаруживает себя голым среди толпы."

Одна из лучших выставок современного искусства в Германии - NordArt

В этом году мы наконец-то добрались до NordArt — одной из крупнейших и наиболее популярных выставок современного искусства в Германии. Более 200 художников со всего мира выставляются в цехах старой литейной фабрики и скульптурном парке. Территория бывшей фабрики Carlshütte в Büdelsdorf, Schleswig-Holstein, принадлежит компании ACO — международному производителю систем водоотведения. Именно ACO инициировала создание выставки и остаётся её главным организатором и меценатом.

Каждый год в фокусе одна страна. В 2025 — Япония. Но в этот раз акцент сделан не на колорите, а на философии. Тема «do» — путь, трансформация, развитие. Выставка размышляет о жизненных маршрутах, смене ценностей и диалоге традиций с современностью.

При помощи формы своей инсталляции автор из Китая передаёт силу системного контроля, в то время как безликие капроновые чулки символизируют обезличенную массу, которая, обволакивая, всё же пытается сопротивляться давлению «большого брата». Эта тема сегодня особенно актуальна среди китайских художников.

Особенно ценно, что многие работы поднимают темы гендерной трансформации, контроля, отношения к природе и потребления. Жизнь в "исторических событиях" тоже не остается в стороне...

Мои фавориты:

Екатерина Захарова (Россия/Германия) и её серия о закулисье балета — о физическом и психологическом пути к становлению. Приглашение зрителю стать частью дуализма театральной жизни, где повседневность и сцена сосуществуют рядом.

Марчин Отопович (Польша) с драматичной скульптурой «Икар». Скульптор, вдохновлённый античностью и Ренессансом, работает с редкими видами древесины и в своих композициях поднимает экзистенциальные и духовные вопросы, на которые сложно найти ответы в запутанном современном мире. Особенно символично, что дерево, ставшее материалом для этой работы, было поражено молнией, а в экспозиции скульптуру дополняет фон из картин, изображающих солнечные бури, обжигающие крылья Икара, осмелившегося подняться к богам.

Хартмут Киверт (Германия) и его проект о правах животных и этике потребления. В своих утопичных и одновременно тревожных работах он изображает мир, где животные и люди существуют на равных, а улицы, освобождённые от мясных производств, становятся местом нового сосуществования. Кстати, вот здесь мой более подробный пост про этого и другого немецкого анималиста.

В общем, всем читателям из Германии, интересующимся искусством, — рекомендую к посещению. Выставка продлится еще до 5 октября.

Ваша nekorrektnyj

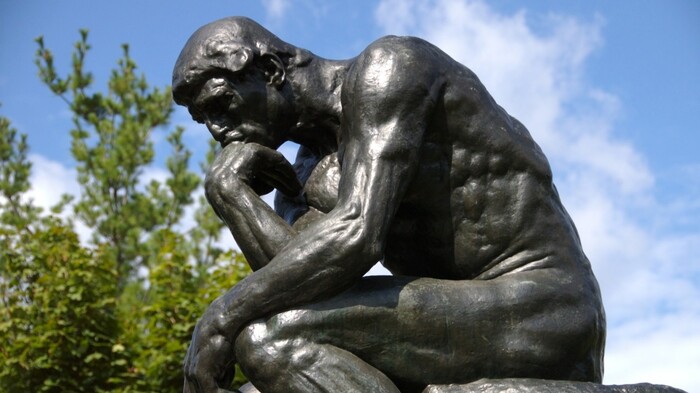

«Мыслитель» Родена: что скрывает знаменитый образ?

Каким бы жестом вы увековечили свою память, будь вы Огюстом Роденом? Когда в 1917 году умерла его супруга Роза Бёре, скульптор распорядился установить на её могиле в Мёдоне бронзовую версию «Мыслителя». Спустя несколько месяцев он присоединился к ней в последнем пристанище, и вот уже более века задумчивая фигура взирает на место их упокоения.

Созданный в 1880 году как часть масштабного проекта — скульптурного портала для будущего музея декоративного искусства — «Мыслитель» изначально задумывался как аллегория Данте, созерцающего адские бездны. Однако Роден вскоре выделил фигуру в самостоятельное произведение, увеличив её с первоначальных 70 см.

«Мой Мыслитель мыслит не только мозгом, — говорил Роден, — но и каждым мускулом: сжатыми губами, раздувающимися ноздрями, напряжёнными руками, спиной и ногами, даже сведёнными пальцами ног».

При жизни автора «Мыслитель» стал одной из его самых узнаваемых работ. Сегодня его копии можно встретить от Киото до Филадельфии. Но что скрывается за этим образом?

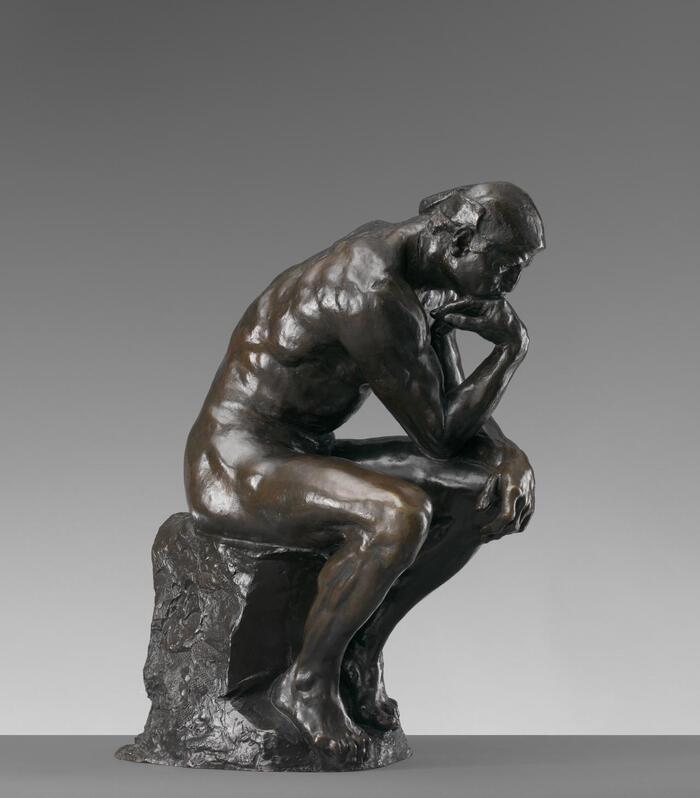

1. Данте в «шапке для размышлений»

Первоначально «Мыслитель» носил название «Поэт» и изображал Данте Алигьери. Ранняя версия 1884 года, отлитая по технологии cire perdue (утраченного воска) для коллекционера Константина Ионидеса, сохранила неожиданную деталь — флорентийскую шапочку, отсылающую к образу автора «Божественной комедии».

Однако со временем фигура утратила связь с конкретным персонажем, превратившись в универсальный символ рефлексии. Шапка исчезла, как и прямые отсылки к Данте, чей традиционный облик (например, во фресках Джотто) никогда не предполагал наготы.

2. Возвращение к истокам: «Мыслитель» и музей Орсе

Несколько лет назад музей Орсе развернул гипсовую модель «Врат ада» (для которых создавался «Мыслитель») к входу, чтобы посетители видели её сразу при входе. Ирония в том, что этот портал действительно должен был здесь находиться — но в другом качестве.

После пожара дворца Орсе в дни Парижской коммуны на его месте планировали возвести Музей декоративного искусства, и Роден получил заказ на оформление входа. Однако проект сменился строительством вокзала, а позже — музея. Так «Мыслитель», задуманный как часть архитектурного ансамбля, стал самостоятельным символом, размножившимся в десятках отливок, но всё же вернувшимся на место первоначального замысла.

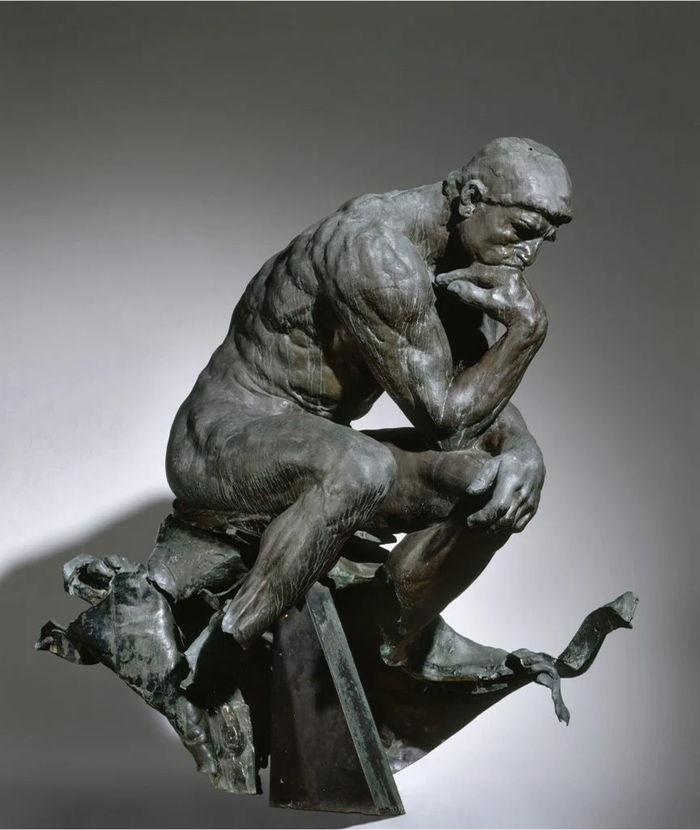

3. Испытание взрывом: «Мыслитель» в Кливленде

Среди всех копий скульптуры лишь одна пережила теракт. 24 марта 1970 года бомба, заложенная под «Мыслителем» у Кливлендского музея искусства, разворотила основание. 400-килограммовая бронза рухнула лицом в снег, осколки повредили музейные колонны, а на постаменте появилась надпись: «Долой правящий класс».

Взрыв произошёл на фоне протестов против войны во Вьетнаме, но виновные так и не были найдены. Музей столкнулся с дилеммой: восстанавливать ли работу, отлитую при жизни Родена? Решили оставить её повреждённой — как свидетельство эпохи.

«Теперь это не просто искусство, — говорил тогдашний директор Шерман Ли. — Разбитый „Мыслитель“ заставляет каждого задуматься о насилии, проникшем в американскую реальность».

От Данте до философа, от музейного портала до надгробия, от бронзы до осколков — «Мыслитель» продолжает воплощать не только силу мысли, но и хрупкость человеческих идеалов.

Советую вам посмотреть лекцию об Огюсте Родене

Тайна древнего пигмента

Представьте краску, которую создали 5000 лет назад — задолго до Христа, до Пирамид, в эпоху, когда письменность только рождалась.

Египетская синь — первый в мире синтетический пигмент, столь же загадочный, как и сама цивилизация фараонов. Долгие века её рецепт считался утерянным… но теперь учёные раскрыли секрет.

С помощью рентгена и спектрометрии исследователи увидели уникальную структуру — сплав купрориваита, кварцевого стекла и меди. Но самое удивительное — под лучом света пигмент испускает невидимые инфракрасные волны. Это открытие используют в медицине, защите банкнот и даже космических технологиях!

Египтяне заменяли этой синью драгоценный лазурит, создавая ярко-синие фрески, пережившие тысячелетия.

Будет интересно: - лекция об искусстве Древнего Египта

Скульптура собрана. Осталась покраска

Архивное видео. Часть 4.

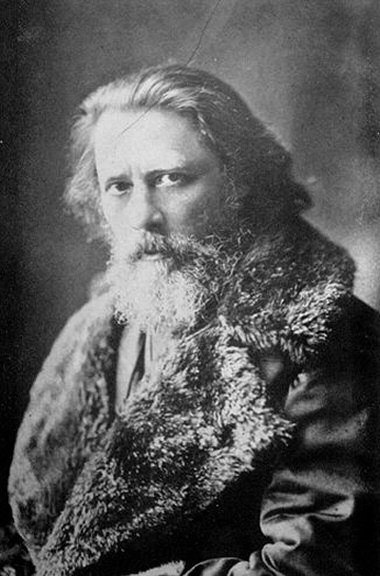

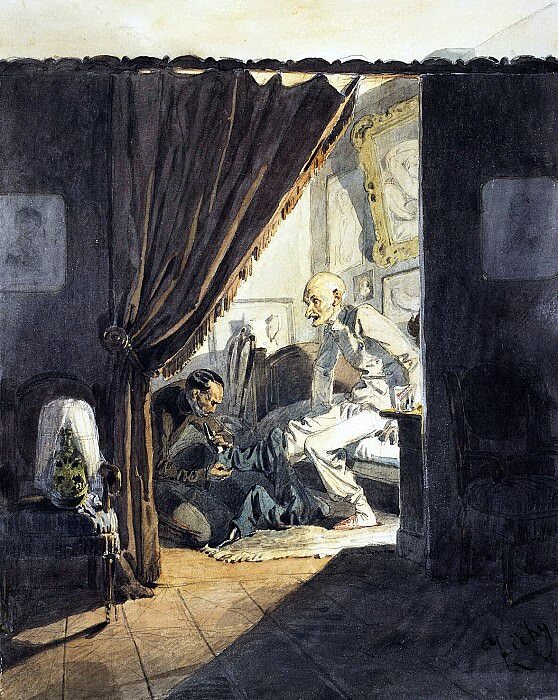

Многогранный талант художника Зичи

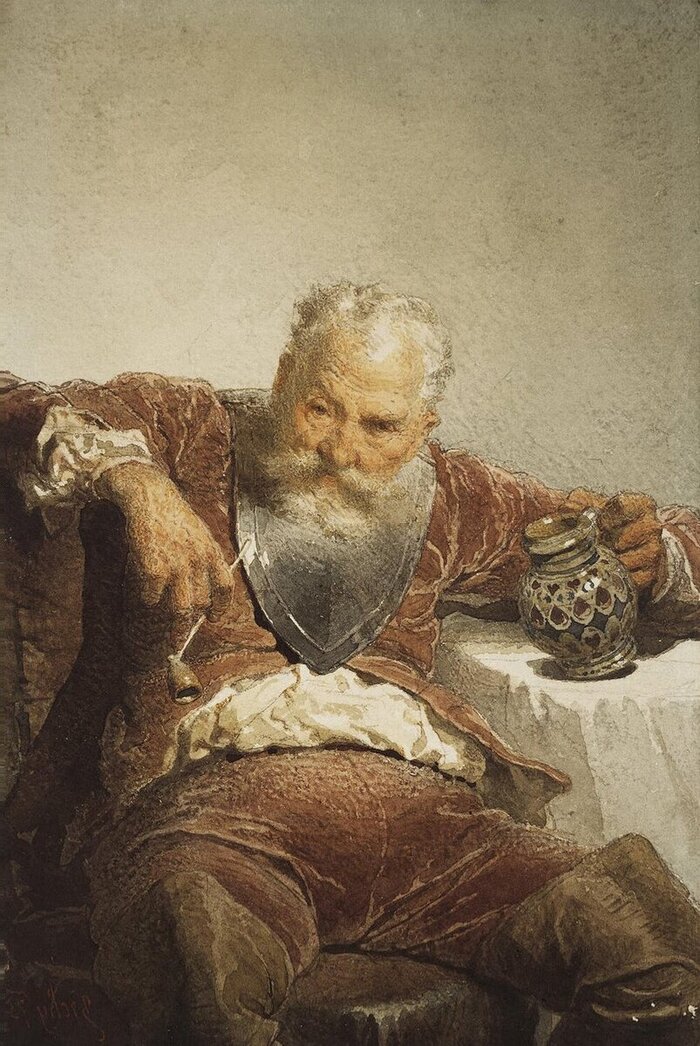

Художник М. А. Зичи родился в Австрийской империи, работал в Париже, но наибольшего успеха добился в России. Сейчас его чаще всего вспоминают как придворного живописца, а также автора эротических рисунков.

Михай Зичи родился в 1827 году в Австрийской империи (имение Зала, комитат Шамодь) и принадлежал к древнему аристократическому роду, который в Венгрии вёл свою историю ещё с эпохи Возрождения. Графский титул семья Зичи получила в 1679 году. Он окончил гимназию и университет в Пеште (восточная часть Будапешта), а потом изучал рисование и живопись сначала у итальянского художника Якоба (Джакомо) Марастони, а потом в Венской академии художеств, где его главным наставником был Ф. Г. Вальдмюллер. Первого успеха он добился ещё на родине благодаря картинам «Выздоравливающая девушка молится перед образом Богоматери», «Умирающий рыцарь» (1844), «Заколачивание гробика ребёнка» (находится в будапештском музее), «Распятие»; а также созданием образа для Фюнфкирхенского собора (1845).

Художник Вальдмюллер получил предложение отправиться в Россию, чтобы учить дочь великой княгини Елены Павловны Екатерину рисованию. Вальдмюллер решил, что роль учителя рисования, пусть при титулованной ученице, для него не солидна, и предложил это место Зичи. В Петербург венгерский художник прибыл в 1847 году. На русский манер он стал именоваться Михаилом Александровичем. Два года он давал уроки великой княжне Екатерине Михайловне, а также детям аристократов, затем решил отказаться от частных уроков.

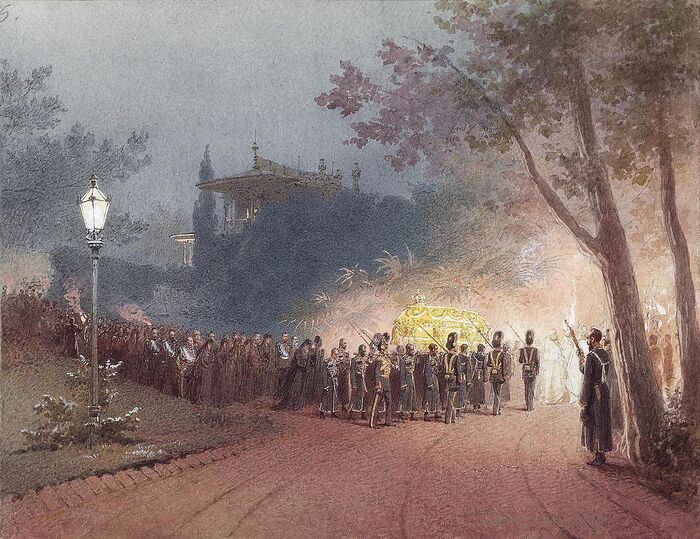

По распространённой версии, решил, что и для него это не слишком солидно (про частную жизнь мастера известно мало, так что остаётся только гадать). После этого он создавал рисунки на продажу, работал ретушёром (раньше в фотоателье и фотографы, и ретушёры обычно имели художественное образование). В 1856 году художник изобразил коронацию императора Александра II в серии акварелей, за которые Санкт-Петербургская академия художеств присудила ему звание академика.

Ещё больший успех пришёл к художнику неожиданно. В 1858 году лавке Беггрова рисунки Зичи увидел французский писатель Теофиль Готье. Свои впечатления о России он описал в книге, в которой с восторгом отзывался о работах Зичи. «Однажды, когда я рассматривал там гелиогравюры, большая акварель, помещенная в углу на мольберте, своими сочными тонами и роскошным видом решительно привлекла мое внимание, хотя сумерки уже пригасили дневной свет. Часто, однако, картины, в особенности если они действительно хороши, в этот час суток как-то магически фосфоресцируют. Кажется, будто они еще на какое-то время задерживают и собирают в себе уходящий свет… Совершенно новая манера письма этого оригинального произведения явилась для меня сюрпризом, открытием. Я открывал неизвестные, нетронутые земли искусства, не уступающие самым прославленным, чьи соки, аромат, вкус были резки, но восхитительны. Изображена была флорентийская оргия XVI века. Знатные старцы, заправские развратники, древние осколки былого изящества, заканчивали ужин с молодыми куртизанками … В углу этого шедевра значилось странное имя венгерского написания и итальянского звучания: Зичи.

Я горячо выразил свое восхищение, а Беггров ответил просто: “Да, это Зичи”, находя, по-видимому, вполне естественным, что Зичи написал великолепную акварель. Он открыл папку, в которой оказалось много сепий молодого мастера, да таких разных по характеру, таких противоположных друг другу, что их легко можно было принять за произведения кисти разных художников.

Прежде всего, это была патетическая и душераздирающая сцена: бедное семейство, затерянное зимой в степи. Несчастная женщина, изнуренная усталостью, промерзшая, пронизываемая ветром, ослепленная снегом, нашла временное и ненадежное укрытие под ледяной глыбой. От сильного холода за непреодолимым желанием заснуть, что само по себе уже является скорее замерзанием, чем сном, последовала смерть: нос заострился, веки конвульсивно сжались, губы, застывшие в момент смерти, отдали последний, мгновенно заледеневший вздох. Около матери вытянулся маленький мертвый ребенок, полузавернутый в лохмотья, поразительно смелым ракурсом ловко выписанный с головы. Мальчик тринадцати — четырнадцати лет, чья молодая и живучая кровь лучше противостояла холоду, беспокоится и суетится вокруг матери. В страхе, потерянный, он зовет ее, трясет, старается разбудить от упрямого сна, которого он не понимает. Чувствуется, что он никогда не видел, как умирают, и между тем по его внутреннему испугу, по его тайному ужасу мы видим, догадываемся, что он почуял смерть. Скоро уже эта так горячо любимая мать испугает его как привидение, ее тело превратится для него в труп, а потом все покроет снежный саван.

Далее была изображена супруга дожа Марино Фальеро, с мечтательным интересом слушающая, как молодой виртуоз играет перед ней на цимбалах в богатой венецианской зале, выходящей на балкон, украшенный маленькими колоннами и трилистниками в ломбардском или мавританском стиле. Зичи, как Гюстав Доре, очень остро чувствует эпоху средних веков, он знает ее архитектуру, мебель, оружие, костюмы, контур, он воспроизводит все это без изнурительного труда, выписывая многочисленные архаические подробности в легкой и свободной манере, как если бы модели позировали перед его глазами или если бы он сам жил с ними в непосредственной близости…

Третий рисунок совсем сбил меня с толку… То, что я теперь увидел перед собою, казалось мне одним из лучших, самых живых и остроумных рисунков сепией кисти Гаварни. Это был офицер, спаги или охотник в Африке в момент, когда, спеша за своими товарищами, он с самым воинственным хладнокровием выслушивал прощальные слова нежной красавицы, которая в трогательной позе плакала и всхлипывала на его плече…

Коронация императрицы Марии Александровны в Успенском соборе Московского кремля, 1857. Рисунок с натуры.

— Как же получилось, — говорил я Беггрову, — что Зичи ничего не послал на Всемирную выставку, что я никогда не видел ни одной его работы, хотя бы в гравюрах, никогда не встречал его картин или рисунков в коллекциях? Видно, ревнивая Россия хранит его в тайне, только для себя самой и монополизировала этот тонкий, такой новый и своеобразный талант?

— Да, — спокойно ответил мне Беггров, — Зичи много работает для двора и для города. Его рисунки долго не лежат в моей лавке, и, если вам удалось увидеть их здесь сразу несколько, это только случай. Просто для них делаются рамы. “Флорентийскую оргию” уже берут вечером, вы вовремя пришли».

Передняя в Зимнем дворце. На переднем плане один из арапов высочайшего двора в форменной одежде. Рисунок с натуры

Далее писатель вспоминает, что директор Рисовальной школы Львов пригласил его на «Пятничные вечера», и там он, наконец, смог познакомиться с авторов этих замечательных рисунков. «Молодой человек тридцати — тридцати двух лет с длинными светлыми волосами, падавшими беспорядочными локонами, с голубовато-серыми глазами, полными огня и ума, со светлой, чуть вьющейся бородой, с приятными и тонкими чертами лица стоял у окна, раскладывая свою бумагу, акварельные кисти и ставя стакан с водой. Он ответил серебристым, поистине детским смехом на шутку, которую только что отпустил один из его товарищей. Это был Зичи.

Нас представили друг другу. Я выразил ему, как мог, глубокое восхищение от его "Флорентийской оргии" и рисунков, которые видел у Беггрова. Он слушал меня с видимым удовольствием, ибо не мог поставить под сомнение мою искренность, и со скромным, конечно ненаигранным, удивлением.

Казалось, он говорит про себя: “Такой ли уж я великий человек?” Не то чтобы Зичи не сознавал своего таланта, но он не придавал ему должного значения. То, что он делал с легкостью, и казалось ему в действительности легким. Его несколько удивляло восхищение других при виде вещи, которая ему стоила трех-четырех часов работы за курением и разговорами. Гениальность, если она действительно существует, в своем проявлении не заставляет себя в человеке долго ждать. Зичи же был действительно наделен ею».

Позже Готье побывал в Гостьях у Зичи, который в то время жил в квартире недалеко от Вознесенского моста. «Сначала мы прошли довольно просторную гостиную, одну из стен которой занимали восхитительные охотничьи принадлежности. Здесь были ружья, карабины, ножи, охотничьи сумки, пороховницы, развешанные на оленьих рогах и шкурах рыси, волка и лисицы, которые были и жертвами и моделями Зичи, совсем как в доме обер-егермейстера или спортсмена-охотника… Вазоны с тепличными широколистными растениями стояли на окне… Посередине комнаты стоял большой круглый стол, предназначенный для Пятничных вечеров.

Раздача бесплатных угощений и развлечения для простого народа перед Петровским путевым дворцом в Москве по случаю императорской коронации. Рисунок с натуры, 1856

Далее шла вторая, гораздо меньшая комната. Угловой диван украшал в ней сразу две стены в глубине, напротив изящной резной перегородки. Такие перегородки — это шедевры национального столярного искусства. Дерево, словно согнутое, как кованое железо, повинуется всяческим капризам фантазии мастера: здесь и древовидный орнамент, и завитки, и решетки, и арабески. Плющ и другие вьющиеся растения тянутся из жардиньерок, свешивая свои настоящие листья на резные деревянные, и все вместе выглядит самым очаровательным образом… На консолях, образуемых выступами узоров орнамента перегородки, стояли стройные статуэтки Полле “Утренняя звезда” и “Ночь”, выполненные в воске, а сквозь решетку виднелись развешанные по стене национальные костюмы черкесов, лезгин, казаков с кавказских границ. В темной части комнаты яркими, пестрыми тонами они образовывали богатый, горячий фон, на котором выделялся на свету тонкий рисунок перегородки. По боковым стенам я заметил с одной стороны “Разгром гуннов” и “Разрушение Иерусалима” — великолепные немецкие гравюры с фресок Каульбаха, украшающих лестницу Берлинского музея. Они висели над рядом медальонов работы Зичи — пастельных портретов участников Пятничных вечеров. С другой стороны — “Убийство герцога Гиза” Поля Делароша, несколько набросков, гипсовых слепков и других безделиц.

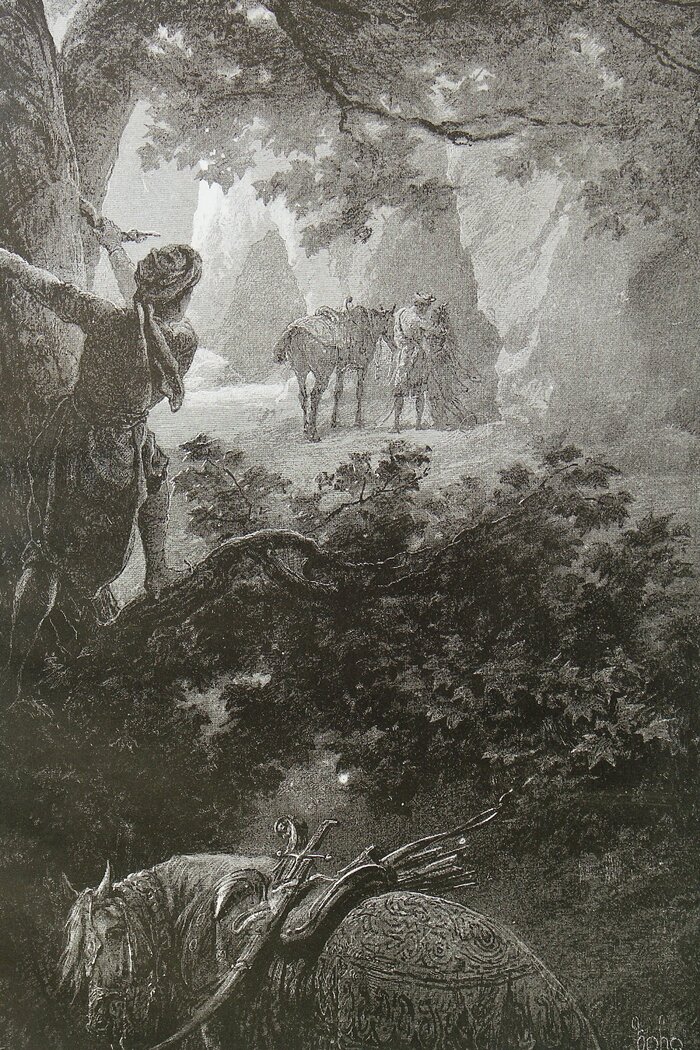

В комнате, где меня принимал Зичи, взгляд привлекали детские доспехи XVI века, стоявшие во весь рост на камине на месте, которое обыватели украшают часами. Зеркало было очень удачно заменено в том же духе: вместо него там висели доспехи разных народов. Здесь была масса оружия: толедские шпаги, голубые дамасские клинки, кабильские фессахи, ятаганы, малайские кинжалы, кортики, ружья с длинными черными стволами, с инкрустированными бирюзой и кораллами прикладами. Иного рода трофеи — колчаны, луки, большие мушкетоны, пистолеты, грузинские кольчужные шлемы, наргиле из корассанской стали, персидские штыки, африканские дротики и еще тысяча предметов, которые люди любят коллекционировать из-за их живописного своеобразия, покрывали целую стену. Зичи — завсегдатай Щукина двора в Санкт-Петербурге и рынков в Москве.

В Константинополе он не уходил с базара, где продавалось оружие и доспехи. Это его страсть, он повсюду выискивает оружие, покупает, выменивает, меняет на рисунки, ему его дарят, и, как только он откапывает себе какое-нибудь варварское, жестокое и невероятное орудие разрушения, он наконец возвращается домой.

Другая сторона комнаты была занята библиотекой полиглота, свидетельствовавшей о вкусе и познаниях художника, который читает в подлиннике шедевры почти всех европейских литератур. По двум другим стенам шли окна, ибо это была угловая комната. Простенки между окнами занимали незначительные предметы, которые не стоит описывать.

Возможно несколько уставший от этого длинного описания, читатель напомнит: "Вы обещали провести нас в мастерскую Зичи, а до сих пор рассказывали о трех более или менее живописно обставленных комнатах". Это не моя вина, все дело в том, что у Зичи нет мастерской… Зичи работал за пюпитром на углу стола у окна, поспешно пользуясь остатками тусклого света. Он заканчивал большой рисунок тушью в манере гравюры». Как не трудно догадаться, это лестное описание стало для Зичи отличной рекламой.

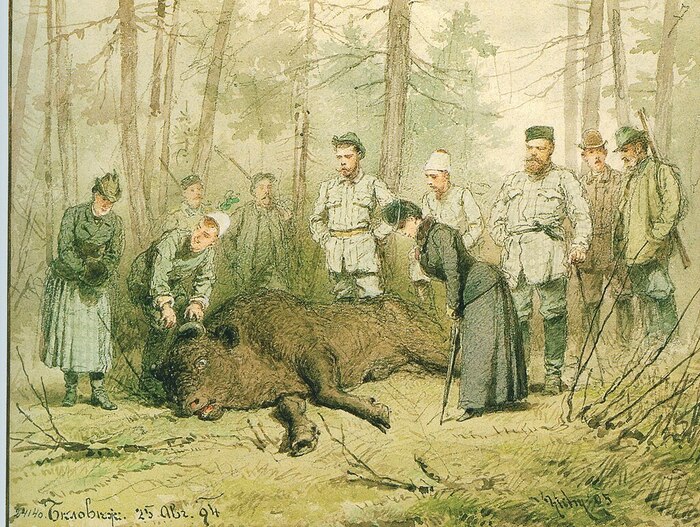

В 1859 году Зичи был назначен придворным живописцем и оставался в этом звании до 1873 года. В это время он писал сцены из придворной жизни, все её знаковые события, повседневный быт императорской семьи, сцены охоты и многое другое. В 1860 году Зичи нарисовал акварелью колоду игральных карт с изображениями Александра II и других участников зимней охоты в окрестностях Петербурга. Император был заядлым охотником.

В 1874 году Зичи уехал в Париж, где ему тоже сопутствовал успех, но в 1880 году вернулся в Россию на ту же должность.

Зичи славился иллюстрациями к художественным произведениям, прежде всего к «Герою нашего времени» и «Демону» М. Ю. Лермонтова и поэме «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели. Поэма Руставели так ему понравилась, что он не стал брать деньги за эту работу. Не обделял он вниманием и венгерскую литературу.

Он создал иллюстрации к стихотворной философской драме И. Мадача «Трагедия человека», балладам Я. Араня, документальному изданию «Венгерский народ» М. Йокаи и другим произведениям.

В 1868 году Зичи написал картину «Триумф Бернара Палисси». На ней изображён Бернар Палисси, известный французский гончар-гугенот XVI века, инженер-гидравлик и мастер. Он изображён со своей семьёй, а в руках он держит одну из своих работ. Изначально Палисси интересовался керамикой и, предположительно, много лет пытался воспроизвести стиль китайского фарфора, который он видел во Франции. Даже после шестнадцати лет работы и преодоления нищеты ему не удалось воссоздать этот стиль, но он опытным путём смог разработать новые рецепты глазури. Особенно славился этот мастер необычными керамическими блюдами с натуралистичным изображением змей, раков и прочих «гадов». Палисси известен своим вкладом в естественные науки, а также открытиями в области садоводства, геологии, гидрологии и изучения окаменелостей.

Иногда картины Зичи вызывали споры. Его антивоенная картина 1878 года «Триумф гения разрушения», написанная для Парижской выставки, но была запрещена французскими властями. Его картина «Аутодафе» (1868) также вызвала споры среди католиков, потому что на ней были изображены ужасы испанской инквизиции.

Уже после смерти художника были найдены его рисунки эротического характера, а некоторые можно назвать и порнографией. Также, как оказалось, он снимал более чем откровенные фотографии. Исследователи предполагают, что художник начал заниматься пикантным творчеством ещё в 1870-х, но не афишировал это. В то время это вызвало бы скандал, отпугнуло бы титулованных заказчиков и явно помешало бы работе придворным живописцем. Уже после его смерти вышел альбом с этими «перчёными» изображениями.

Умер художник в 1906 году в Петербурге, похоронен в Будапеште.

P. S. Хотелось добавить пост nsfw с пикантными рисунками, но его дважды сносили, даже в мягком варианте. Поэтому, кто хочет - может легко найти самостоятельно, эти изображения в интернете много где выложили. За границей их выпускали в виде художественных альбомов

Картина Бориса Кустодиева «Извозчик»: аукционный триумф

В 2012 году на аукционных торгах картина Бориса Кустодиева «Извозчик» была продана за $7 млн, установив ценовой рекорд для работ художника.

Этот результат не только подчеркивает высокий спрос на наследие мастера, но и подтверждает его устойчивую позицию в числе самых востребованных российских живописцев.

По данным на 2015 год, Кустодиев входит в топ-7 российских художников по привлекательности для коллекционеров. Совокупная стоимость его проданных работ достигла $26,9 млн, при этом средняя цена одной картины составила $3,4 млн.

Будет интересно: - аудиолекция о Борисе Кустодиеве