а также на пост https://pikabu.ru/story/stoimost_dyadi_toma_yekonomika_rabst...

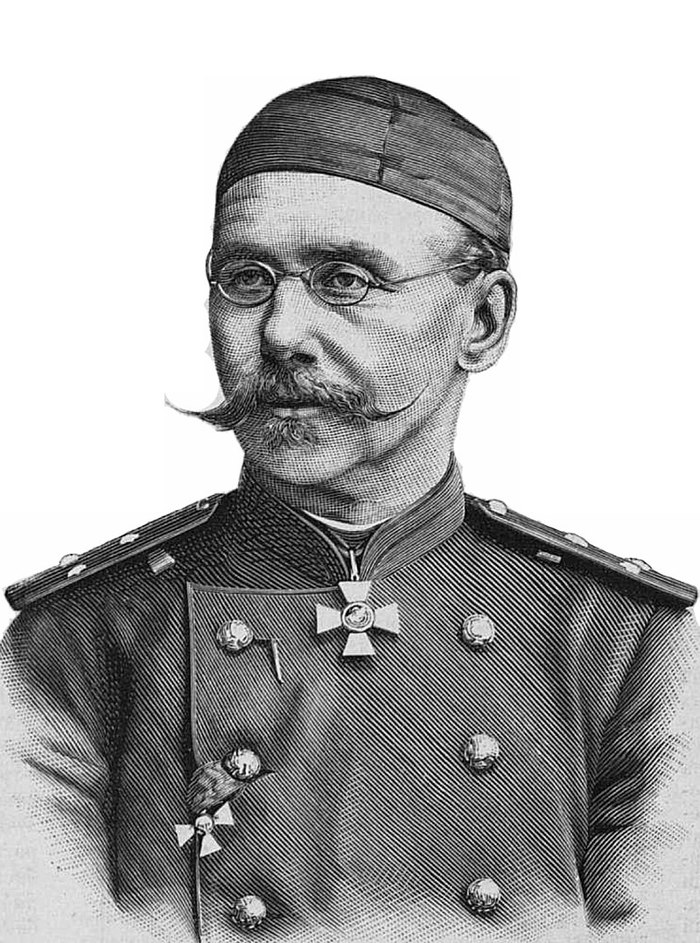

А. И. Герцен, 1852

РУССКОЕ КРЕПОСТНИЧЕСТВО

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Источник: http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/public/russian-serfdom/ru...

......Действительно, можно сказать, что весь русский вопрос, по крайней мере в настоящее время, заключается в вопросе о крепостном праве. Россия не может сделать ни шага вперед, пока не уничтожит рабство. Крепостное состояние русского крестьянина — это рабство всей Российской империи.Политическая и социальная жизнь Западной Европы была раньше сосредоточена в замках и городах и в основном была феодальной или муниципальной жизнью. Крестьянин оставался вне общественного движения. Революция мало уделила ему внимания. Продажа национальных имуществ не изменила его положения, если не считать того, что в ограниченном количестве образовалась провинциальная буржуазия. Крепостной достаточно хорошо знал, что земля не принадлежит ему; он ждал только личного и негативного освобождения — освобождения землепашца. В России — как раз обратное явление.

Первоначальное общественное устройство этого земледельческого и общинного народа являлось, по самой сущности своей, демократическим; не было феодальных замков; немногочисленные города представляли собой не что иное, как большие деревни. Не существовало никакой разницы между крестьянином и горожанином. Сельская община в том виде, как она и теперь существует, точно воспроизводит великие общины Новгорода, Пскова, Киева. Московская централизация уничтожила автономию городов, но то, что называлось скромным словом «община», сохранило свое самоуправление, свои суды присяжных и мировые суды вплоть до конца царствования Ивана Грозного, т. е. до XVII столетия.

Земля не являлась еще предметом частной собственности: каждой сельской общине принадлежало определенное количество земли. Каждому члену общины предоставлялось право обрабатывать часть этого общего владения, и каждый действительно пользовался плодами своего труда. Таково еще и сейчас положение тридцати миллионов так называемых государственных крестьян. Земля, вода и лес не подлежали ограничительным феодальным правам; рыбная ловля, охота и речное судоходство осуществлялись совершенно свободно. Более того, члены каждой общины могли покинуть ее и перейти в другую или переселиться в города. Податями облагалась только земля; однако принималось во внимание ее качество, поэтому различно оценивались земли на разных берегах Оки и Волги...............

В России никогда не было организованной аристократии. Аристократия являлась в ней не столько сословием, сколько результатом обычного права, расплывчатого и неопределенного по своей природе. Несколько норманских семей, сопровождавших Рюрика в Новгород в X веке, менее чем за сто лет растворились в окружающей среде. Бояре, окружавшие великого князя и удельных князей, являлись большей частью искателями приключений, дослужившимися до своего звания. И звания эти не переходили к их детям.

В России не было потомства завоевателей и поэтому не могло быть настоящей аристократии. Постепенно сложилась совершенно искусственная аристократия, разнородная, смешанной крови, существовавшая без всяких законных оснований.

Основное ядро этой квазиаристократии образовали удельные князья, потерявшие свою независимость в XVI столетии, и их потомки; затем явились татарские мурзы, потом ‒ выходцы из всех европейских государств: поляки, сербы, немцы, шведы, итальянцы, греки. Бояре и разные сановники в конце концов добились наследственных званий.

Крепостное право шаг за шагом установилось к началу XVII века и достигло полного развития в «философическое» царствование Екатерины II. Это может показаться непонятным, и пройдет еще много лет, прежде чем Европа уяснит себе ход развития русского крепостного права. Его происхождение и развитие представляют собою явление столь исключительное и ни на что не похожее, что в него трудно поверить.

Нам самим это явление понятно только потому, что мы с пеленок привыкли к чудовищному, хаотическому беспорядку нашего строя. В крепостничестве, как и во многих других русских установлениях, есть какая-то неопределимая расплывчатость и смутность; это смесь обычаев, неписанных и несоблюдающихся; и от этой странной беспорядочности они, быть может, становятся менее невыносимыми и более понятными.

Как, в самом деле, поверить, что половина народонаселения одной и той же национальности, одаренной редкими физическими и умственными способностями, обращена в рабство не войной, не завоеванием, не переворотом, а только рядом указов, безнравственных уступок, гнусных притязаний?

И все же это факт, и факт, совершившийся не более полутораста лет тому назад.

Даже внешний вид русского крестьянина свидетельствует о недавнем происхождении этого ненормального явления.

Лицо русского крестьянина не похоже на лицо раба (в этом сходятся наблюдения Кюстина, Гакстгаузена, Блазиуса и всех, кто путешествовал по России), оно выражает лишь глубокое уныние. Он действительно несчастен и точно недоумевает, каким образом он очутился в нынешнем своем положении. Беспечный, он попался в чиновничьи сети, а слепое правительство загнало его ударами кнута в капкан, расставленный для него помещиками.

С незапамятных времен русский крестьянин жил безбоязненно на помещичьих землях, никогда не заключая письменных условий с землевладельцем; к тому же в те времена ни помещик, ни крестьянин не способны были написать бумагу. Доныне еще крестьянин не заключает письменных условий с равными себе. По рукам и чарка водки — вот и все соглашение; и такие договоры считаются столь же обязательными, как если бы они были скреплены печатью нотариуса. Таким именно образом ямщики возят товары от границ Китая до Нижнего Новгорода — далее без накладных.

Лишенное средств, дурно устроенное, старое московское правительство редко добиралось до крестьян; главная его забота сводилась к тому, чтобы подати платились более или менее исправно и чтобы признавалась его власть. Крестьяне жили довольно покойно, под прикрытием естественной хартии, дарованной русской природой, защищенные непроходимыми болотами, грязью и бездорожьем. Государство нисколько не интересовалось крестьянами, крестьяне — государством. Так крестьянин и влачил спокойное и беззаботное существование, покуда царь-узурпатор Борис Годунов и кучка мелких помещиков, соблазнясь примером немецких рыцарей, к концу XVI века установивших жестокое крепостное право в своих балтийских владениях, не принялись все туже и туже затягивать узы, прикреплявшие русского крестьянина к общине. Прежде всего было ограничено право перехода из одной общины в другую. Переход разрешался только один раз в году, в день св. Георгия (Юрия). Вскоре и эта льгота была уничтожена, но личные права землепашцев еще не были поставлены под сомнение. Наконец пришел великий мастер, Петр I; он замкнул цепь замком немецкой работы.

Чиновники, недавно обритые, именуясь ландратами[6], ландфискалами и другими мудреными шведскими и немецкими званиями, в нелепых костюмах, объезжали деревни, всюду читая указ, писанный тарабарским, исковерканным русским языком. Эти чиновники делали перепись и объявляли, что «жители помещичьих земель будут приписаны к земле и помещику, если только в течение известного срока не заявят о своем несогласии». Появление этих чужестранцев в причудливых одеждах, вероятно, внушило крестьянам смутный страх. Они были рады, видя, что те уезжают, не причинив большего вреда. Крестьяне вовсе не поняли того, что прочитали и сделали эти безвредные гости. И не только народ не понял, что произошло, но и само правительство; и сейчас еще оно совершенно слепо по отношению к тому, что оно сделало, и не знает, что оно охраняет.

Ни Петр I, ни его преемники, ни его предшественники, словом, никто никогда не объяснил, что означают слова «быть приписанными к земле и помещику».

«Я совершенно уверен, — писал собственноручно император Александр, — что продажа крепостных без земли давно запрещена законом».

Он запросил затем Государственный совет, в силу каких постановлений крестьяне продавались поодиночке. Государственный совет, не зная ни одного закона, который мог бы оправдать такого рода продажу, обратился к сенату. Напрасно в поисках прецедентов рылись в сенатском архиве: не нашлось ни клочка бумаги, разрешавшего подобного рода продажи, а наказов и постановлений, имевших обратный смысл, было много. Петр I в одном указе, данном сенату, возмущается, что в России продают людей, «как скот», и приказывает приготовить закон, воспрещающий такую торговлю и вообще продажу людей без земли — «буде возможно». Сенат ничего не сделал. Спустя столетие сенат сделал хуже, чем ничего. Кровно заинтересованный в сохранении торговли человеческим мясом, он извлек тариф пошлин — времен императрицы Анны. В этом тарифе между прочим значились пошлины, которые следует взимать при совершении купчей на крепостных с землей. Государственный совет, после долгих споров, признал, что подобный тариф не является законным основанием для продажи людей; он установил новый закон, исправлял и переправлял его и наконец послал его министру внутренних дел. Это происходило во время Веронского конгресса.

С тех пор ни Государственный совет, ни министр, ни император — никто ни словом не обмолвился об этом законе.

Эту замечательную историю рассказал нам Николаи Тургенев. Автор был тогда статс-секретарем и принимал участие в составлении упомянутого проекта. Он заканчивает рассказ анекдотом, по своему смыслу глубоко печальным. Председатель Совета князь Кочубей ‒ человек, обладавший тем глубоко циническим юмором, который часто приходит с опытом и с утратой иллюзий, ‒ подойдя после заседания к г-ну Тургеневу, сказал ему с улыбкой, полугорькой, полунасмешливой: «А ведь государь-то двадцать лет был уверен, что людей не продают поодиночке».

От этого анекдота закипает кровь......

статья 2.......По данным последней ревизии крепостных крестьян мужского пола в России было 11 380 000 (женщины в счет не идут). Две трети этого числа принадлежат помещикам, владеющим не менее чем тысячью крестьян; от своих крепостных они обычно не требуют ничего, кроме оброка, т. е. денежной ренты, за которую предоставляют землю в полное распоряжение крестьян.

Обычно такие крестьяне и все вообще, принадлежащие богатым землевладельцам, как легко себе представить, менее несчастны, чем зависящие от мелкопоместных дворян и обязанные отбывать барщину. Притом крупные помещики, кроме нескольких летних месяцев, редко живут в своих имениях, тогда как мелкопоместные живут на своей земле круглый год и стараются возместить то, что они вынуждены были издержать во время своего пребывания в столицах. Скаредные и ненасытные, они во все вмешиваются, стараются из всего извлечь выгоду; сверх установленных податей, они взимают всевозможные поборы — в виде яиц, грибов, холста, овощей, фруктов, масла, молока и домашней птицы. А чтобы рассеять скуку, они развлекаются, нарушая супружеские права своих подданных.

Мелкие имения рассеяны по всей русской территории в Европе. Сибирь, к счастью, не знает крепостничества. .....

По закону крестьянин может обратиться с жалобой только к уездному предводителю дворянства. Этот предводитель, избираемый дворянами, является естественным их защитником и перед правительством, и против народа. Полиция не принимает жалоб на помещиков, кроме чрезвычайных уголовных случаев, что непосредственно крестьян не интересует. Крепостному разрешается доносить на помещика только в случае, если тот принадлежит к тайному обществу или совершил преступление. Закон дозволяет лишь три дня работы на помещика в течение недели, а наблюдает за исполнением этого постановления полиция, избираемая дворянством. От времени до времени правительство с внезапным изумлением замечает злоупотребления, проявляет тогда поразительное мужество и наказывает одного или двух помещиков. Затем следует долгий и страшный промежуток, наполненный злоупотреблениями, ненаказанными и неотмщенными.....

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Как раз перед тем, как я в 1846 году уехал из России, всю Москву взволновало дело, характерное для нашей страны. Некий князь, владелец обширных поместий в Орловской губернии, подверг одного из своих крепостных телесному наказанию. Крепостной умер под розгами. Согласно обычаю, священник и дьякон в сопровождении причетника присутствовали на похоронах и составили свидетельство о смерти этого человека. Добрый священник подписал его, добрый дьякон — также, но вот, читая эту бумагу, причетник заметил, что тут имела место не естественная смерть, a убийство. Ошеломленный этим заявлением, священник пытался разуверить причетника и убедить его подписать бумагу. Причетник решительно отказался. Узнав об этом затруднении, князь подумал, что причетник просто хочет воспользоваться удобным случаем и послал бедняку несколько сот рублей. Однако причетник стоял на своем; он призвал священника и дьякона в свидетели подкупа, после чего исчез, появился в Орле, проник к архиерею и доложил ему все это дело. Архиерей, не подготовленный к такому случаю, написал губернатору и уездному протоиерею. Орловский губернатор оказался близким родственником убийцы. Понятно, он не пожалел усилий, чтобы замять это дело, но непреклонный причетник упорствовал в своих обвинениях. Дело разгласилось и поставило полицию в очень затруднительное положение, так как преступление было слишком явным. Тайная полиция довела дело до сведения императора. Губернатор был отставлен; следствие, которое велось теперь на других основаниях, шаг за шагом установило, что князь Трубецкой и его жена постоянно подвергали своих крепостных жесточайшим истязаниям. В барской усадьбе нашли подземелье, где в цепях томились заключенные. Необходимо заметить, что подземные темницы и цепи совершенно не в обычае у русских помещиков. .........

Источник: http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/public/russian-serfdom/ru...