Смерть с востока. Зарождение холеры

Холера тоже зарождалась в организмах животных. Ее носители обитали в море – крошечные ракообразные под названием веслоногие около миллиметра длиной, каплеобразной формы, с единственным ярко-красным глазом. Их относят к зоопланктону: это означает, что они не могут самостоятельно перемещаться в воде на значительные расстояния, а преодолевают их пассивно вместе с водными массами. В толще воды они держатся с помощью распростертых, словно крылья планера, длинных усиков{25}. Хоть они и не особо известны неспециалистам, но это самое многочисленное многоклеточное животное в мире. На одной голотурии – «морском огурце» – может обитать две с лишним тысячи веслоногих рачков, а на одной морской звезде размером с ладонь – сотни. Есть места, где от веслоногих мутнеет вода: неудивительно, поскольку за сезон каждая особь может дать почти 4,5 млрд потомков{26}.

Холерный вибрион – бактериальный партнер веслоногих. Как и другие представители рода вибрионов, он представляет собой похожую на микроскопическую запятую бактерию. Несмотря на возможность автономного существования в воде, он предпочитает облеплять веслоногих внутри и снаружи, прикрепляясь к их яйцевым камерам и выстилая внутренность кишечника.

Там бактерия выполняет важную экологическую функцию. Как и другие ракообразные, веслоногие рачки снаружи покрыты защитным панцирем из полимера под названием хитин. Они растут всю жизнь, и, когда панцирь становится тесным, сбрасывают его, словно змеи старую кожу. Ежегодно веслоногие оставляют на морском дне в общей сложности 100 млрд тонн хитина, который затем поглощают вибрионы, перерабатывая совместными усилиям 90 % хитинового мусора. Если бы не они, на горы экзоскелетов, выращенных и затем сброшенных веслоногими, скоро израсходовались бы весь углерод и азот в океане{27}.

Вибрионы и веслоногие плодились и размножались в теплых солоноватых дельтах рек, где смешивается пресная и морская вода. Таких, например, как Сундарбан – обширные болотистые леса в бассейне крупнейшего в мире морского залива, Бенгальского. Эта «нейтральная полоса» между сушей и морем долго противилась вторжению человека. Соленый прилив ежедневно накрывал 500 миль мангровых лесов и литоралей Сундарбана, создавая временные островки – песчаные отмели, показывающиеся над водой лишь с отливом. Мангровые болота были территорией, где властвовали лишь циклоны да дикие животные: ядовитые змеи, крокодилы, яванские носороги, буйволы и даже бенгальские тигры{28}. Великие Моголы, правившие на Индостане до XVII века, благоразумно обходили Сундарбан стороной. Хронисты XIX столетия живописуют «затопленные земли, которые покрыты джунглями, задыхаются от малярии, кишат дикими зверьми», но «невероятно плодородны»{29}.

Но позже, в 1760-х, Бенгалию, а с ней и Сундарбан, захватила Ост-Индская компания. В мангровые леса устремились английские поселенцы, охотники на тигров и колониалисты. Руками тысяч наемных работников из местного населения они вырубали мангры, строили запруды и сажали рис. Через 50 лет было сведено почти 800 квадратных миль сундарбанских лесов. К концу XIX века человеческие поселения занимали около 90 % когда-то девственного, непроходимого – и кишащего веслоногими – Сундарбана{30}.

Наверное, еще никогда контакт между человеком и зараженными вибрионом веслоногими не был таким тесным, как на этих покоренных тропических болотах. Сундарбанские крестьяне и рыбаки жили по колено в солоноватой воде – идеальной среде для вибрионов, так что проникнуть в человеческий организм бактерии не составило труда. Рыбак ополаскивает лицо забортной водой, крестьянин пьет из колодца, подтапливаемого приливом, – оба прихватывают неразличимых в воде веслоногих и с ними – до 7000 вибрионов на каждом{31}.

Благодаря такому тесному контакту холерный вибрион и получил возможность «перейти» или «переключиться» на человеческий организм. Это не значит, что бактерию ждал теплый прием. У человека имеется неплохая защита от непрошеных гостей – это и кислотная среда в желудке, нейтрализующая большинство бактерий, и полчища микробов-конкурентов, населяющих кишечник, и несущие постоянный дозор клетки иммунной системы. Но со временем холерный вибрион адаптировался к человеческому организму, с которым по-прежнему то и дело контактировал. В частности, приобрел длинный, похожий на волос, жгутик на хвосте, с помощью которого вибрионы получили возможность связываться между собой и образовывать плотные микроколонии. Эти микроколонии покрывали стенки человеческого кишечника, словно мыльная пена занавеску для ванны{32}.

Холерный вибрион стал так называемым зоонозом – от греческого zoon (животное) и nosos (болезнь). Обитающий на животных микроорганизм, способный инфицировать человека. Но до возбудителя пандемии он еще не дорос.

* * *

Как зооноз, холерный вибрион инфицировал только тех людей, которые сталкивались с его «естественным резервуаром», т. е. веслоногими. Это был патоген, посаженный на цепь, неспособный заражать за пределами своей ограниченной зоны обитания. Инфицировать тех, кто не возился в кишащей веслоногими воде, он не мог, хотя вероятность заразить много людей разом, если те одновременно соприкоснутся с веслоногими, у него оставалась. Однако эти вспышки носили заведомо ограниченный характер и всегда стихали сами.

Чтобы вызвать волну последовательных заражений – эпидемию или пандемию в зависимости от масштабов распространения, – патоген должен передаваться непосредственно от человека к человеку. Иными словами, его базовый показатель репродукции должен быть больше единицы. Базовый показатель репродукции (сокращенно – БПР, в науке обозначается как R0) подразумевает среднее число лиц, заражаемых одним инфицированным индивидом (при отсутствии постороннего вмешательства). Скажем, у вас насморк и вы заражаете им своего сына и его друга. Если данный сценарий типичен для всего остального населения, базовый показатель репродукции вашего насморка равен двум. Если вы умудрились заразить еще и дочь, то БПР вашего насморка будет равен трем.

Эти расчеты необходимы при вспышке заболевания, поскольку позволяют немедленно спрогнозировать ее дальнейшее развитие. Если в среднем каждое инфицирование дает менее одного дополнительного заражения – вы заразили сына с приятелем, но они, в свою очередь, больше никого не заражают, – значит вспышка погаснет сама. Можно сказать, вымрет, как поселение, в котором каждая семья рожает меньше двух детей. Смертоносность инфекции в данном случае не влияет на прогноз. Но если в среднем каждое инфицирование порождает одно последующее, то болезнь может, теоретически, распространяться бесконечно. Если каждое инфицирование дает более одного последующего, то для пораженной популяции возникает угроза существованию, требующая немедленных и срочных мер. Ведь это значит, что при отсутствии вмешательства заражение будет расти в геометрической прогрессии.

Таким образом, базовый показатель репродукции – это математическое выражение разницы между патогеном, способным передаваться только между животными (т. е. зоонозным), и патогеном, перешедшим эту грань и превратившимся в человеческий. БПР зоонозного патогена, неспособного распространяться от человека к человеку, всегда меньше единицы. Но по мере усовершенствования его «вооружения» против человека усилится и способность к распространению. Стоит патогену преодолеть порог единицы, и он сорвет оковы, удерживающие его в «животном» резервуаре. Теперь это полноправный человеческий патоген, способный самостоятельно существовать в человеческом организме.

Механизмов, позволяющих зоонозным патогенам перейти к непосредственному распространению от человека к человеку и перестать зависеть от животных-носителей, существует довольно много. Холерный вибрион добился этого, научившись вырабатывать токсин.

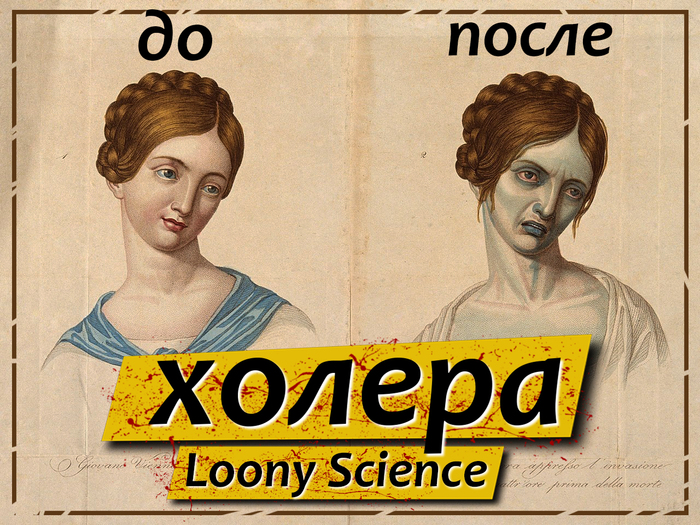

Токсин дал вибриону его основное преимущество. При нормальном функционировании пищеварительной системы человека пища вместе с желудочным соком и желчью поступает в кишечник, где выстилающие кишечный тракт эпителиальные клетки извлекают питательные вещества и жидкость, оставляя плотные массы экскрементов для последующего удаления из организма. Токсин холерного эмбриона воздействовал на биохимию человеческого кишечника, меняя его привычные функции на противоположные. Вместо того чтобы извлекать жидкость из перевариваемого содержимого и питать ткани организма, заселенный вибрионом кишечник принимается высасывать воду с растворенными в ней электролитами из тканей тела и сливать вместе с испражнениями{33}.

За счет токсина вибрион обеспечил себе две новые возможности, необходимые, чтобы стать человеческим патогеном. Во-первых, избавление от соперников: бурный поток жидкости вымывает остальные кишечные бактерии, позволяя вибриону (микроколонии которого научились намертво цепляться за стенки кишечника) без помех расселиться. Во-вторых, перемещение от одного хозяина к другому. Достаточно крошечной капли испражнений, чтобы вибрион через немытые руки, с зараженной пищей или водой попал к следующей жертве. Теперь он, возбудив болезнь у одного человека, мог распространить ее и на других, независимо от того, сталкиваются ли они с веслоногими и пьют ли кишащую вибрионами сундарбанскую воду.

Первая пандемия, вызванная новым патогеном, началась в сундарбанском городе Джессор в августе 1817 года после сильных дождей. Дождевая вода затопила всю округу, смешавшись с морской и наводнив веслоногими земельные участки, дома и колодцы. Холерный вибрион просочился в организмы местных жителей и заселил их кишечники. Благодаря токсину его БПР (согласно современным математическим моделям) составлял от двух до шести. Это значит, что один заразившийся мог инфицировать до полудюжины других{34}. Уже через несколько часов первые жертвы холеры были «высушены заживо»: каждый заболевший извергал более 14 литров жидкого молочно-белого стула в день, заполняя испражнениями сундарбанские ручьи и отхожие ямы. Сточные воды просачивались в крестьянские колодцы. Капли загрязненной воды оставались на руках и на одежде. И в каждой капле кишели вибрионы, готовые заражать новые жертвы{35}.

Бенгальцы назвали невиданную напасть ola – «чистка». От нее умирали быстрее, чем от любой другой известной тогда человечеству болезни, и унесла она в общей сложности 10 000 жизней. За несколько месяцев во власти новой чумы оказались почти 2000 квадратных миль бенгальских земель{36}.

Так дебютировала холера.

Отрывок из книги: ПАНДЕМИЯ. Всемирная история смертельных вирусов

Автор книги: Соня Шах

Подписывайтесь на наш паблик: https://vk.com/loonyscience и ютуб канал https://www.youtube.com/channel/UCc1vIgxxnzkz8-YhGuVYYYQ