Лучшие электронные книги (ридеры) 2025 года: как я выбирал себе такую штуку и что в итоге выбрал

Приветствую всех! Сейчас я расскажу, как я выбирал себе новый ридер, из каких моделей и что в итоге выбрал. Но для начала – коротенькая предыстория.

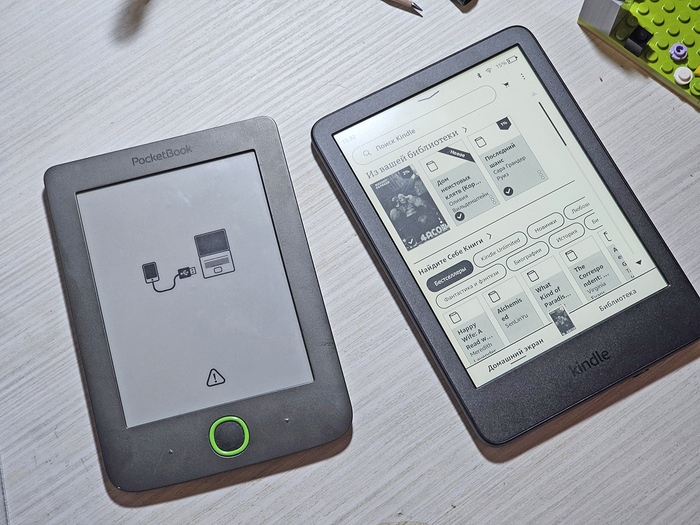

Осенью-2025 моя электрическая книжица Pocketbook 515 mini приказала долго жить. Вот она, зависла в таком состоянии и ни на что не реагирует:

Хочется даже сказать «наконец-то приказала долго жить». Потому что она упорно работала с момента приобретения аккурат под новый 2014 год. Я понимал, что с тех пор в «электрокнижном» мире многое поменялось, девайсы стали куда лучше и удобнее, но поводу купить себе новую читалочку не было. И вот этот повод вроде как появился.

Сел изучать – чего нового напридумывали за десятилетие с хреном. Т. е. одним глазком я, конечно, все это время поглядывал, в какую сторону ридеры развиваются. Но не совсем пристально. А тут прям прицельно погрузился в это дело – и оказалось, что тут вам и Андроид, и вай-фай, и несколько видов подсветки, и… Да много чего! В итоге я постепенно отобрал 5 ридеров и выбирал уже именно среди них. Их я и опишу ниже.

Поначалу, конечно, хотелось что-то типа 515 Mini, но современное – чтобы уже с подсветкой, более светлым экраном, сенсорное и так далее. Но при этом такое же мелкое – 5 дюймов. На мой вкус, это идеальный формат – по площади почти как паспорт. Зашел на сайт Покетбука – ничего подобного не обнаружил. Зашел на сайт Оникса – то же самое, только 6 дюймов и больше. У Киндла тоже пятидюймовок нет.

Ладно, пошел в телегу Покетбука и там спросил. Местное админьё сказало, что нет больше таких читалок – только 6 инчей и больше. Потому что экранов менее 5 дюймов более не бывает, их просто не производят, а значит и в читалках их нет. Ну, это они, конечно, чутка навесили мне на уши лапшички, потому что… А давайте уже как раз и перейдем к отобранным мною моделям. Поделюсь тем, что я откопал.

А откопал я такое чудо как Digma E2 за 8 тысяч рублей. Соблазнительный вариант, так как я вообще рассчитывал потратить до 20 тысяч. Читалки-то живут долго, в чем я сам убедился на примере своего Покетбука, и потратить такую сумму раз в десяток лет – не страшно. Дигма эта – не 6-дюймовая, а 5,8. Разница вроде небольшая, но на деле E2 сантиметра на 2 короче обычного 6-дюймового современного ридера.

Так бы я эту Дигму и взял (можно даже и две было – с моим-то бюджетом), но оказалось, что оно мало того что на старом Андроиде 8, так еще и с процессором Rockchip. Я неплохо знаю, что оно такое, потому что еще в студенческие годы отпахал пару годиков подмастерьем в сервисе по ремонту всяких айфонов-смартфонов-планшетов и пр. И я хорошо знаю, что там, где Рокчип, – там всегда, без исключений, тормоза, глюки, перегревы и прочие косяки. Это процессоры для самых дешевых шлаковых устройств. В общем, понятно – откуда такая цена: из-за дешевого и тупнякового железа.

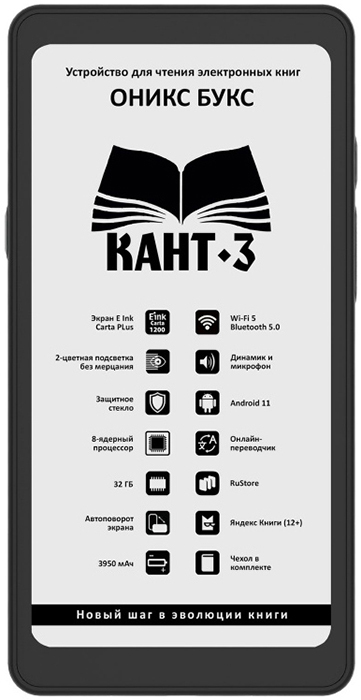

Короче, от покупки Дигмы E2 я отказался – не без горечи, конечно. Ладно, стал искать дальше. Что-то компактное в итоге таки обнаружилось у Оникса. Называется Кант 3. Не, я знаю, кто такой Кант (ну не совсем же я колхозник), но при виде этого названия вспомнился не философ, а курточка героини из любимейшего «Кровавого четверга». Это меня страшно развеселило, и я уже было дело решил, что – судьба. Надо брать!

Но хорошо, что я таки обнаружил этого электрического Канта-3 в МВидео и пощупал его в живую. Надо пояснить, что оно вообще 6,1 дюйма, даже не 6. Но экран тут другого формата, нестандартный для читалок. Не 4:3, а что-то около 18:9. То есть он узкий и длинный, а значит устройство получается маленьким – даром что оно 6,1. И знаете, что? Получается такой «смартфон» с читалочным черно-белым экраном. И на практике это мне не показалось уместным – мне больше нравится читать именно с 4:3, когда экран больше напоминает своими пропорциями страницу бумажной книжки. В общем, отбой. Тем более что цена – более 20 тысяч! За что столько просят – не очень понятно.

Остались, собственно, типичные классические модели с диагональю 6 дюймов. Да, в какой-то момент я осознал, что совсем уж компактного девайса для чтения я не получу. Или получу что-то сомнительное – см. два варианта выше. Первый – откровенный китаец в нехорошем смысле, со второго лично мне некомфортно читать из-за формата экрана. В общем, это явно не лучшие электронные книги 2025.

В мой финальный шорт-лист попали три модели формата 6’’. Опишу каждую из них и расскажу, почему от двух я отказался, а одну все же взял. Но для начала скажу, какие я отбросил прям скопом, на уровне бренда. Ониксы и Дигмы – они сейчас все как один с Андроидом, причем древним (8-11-12, не новее). Я был бы готов с ним мириться, если бы ридер был маленьким, типа Покета 515, – для меня это ключевое требование, напомню. Но если ридер обычный 6 дюймов и при этом с Андроидом – нет, не хочу. Да, можно приложения ставить, можно через полноценный Хром в интернеты ходить. И кому-то все это, наверное, в читалке и нужно. Но мне это кажется лишним. Потому что старый Андроид будет жрать батарею за обе щеки – и только. А приложения на читалочных экранах в большинстве своем выглядят как… Ну, вы меня поняли. В общем, в лес.

В общем, первый уже реальный претендент на покупку – 6-дюймовый Pocketbook 618 Basic lux 4. Вроде всем хорош. Разумеется, он больше, чем 515, но не сильно критично. Андроида тут нет, есть что-то самописное на основе Линукса – равно как и у 515. Подсветка, Wi-Fi, слот для карточек, кнопочки для листания (да! Кнопочки! Сейчас их почти нигде нет, а тут есть) – все, как говорится, при нем. Остановили два момента.

Первый – видно, что девайс предыдущего поколения. Т. е. дизайн такой, слегка с ретро-нотками. Второй – разъем Micro-USB. Не, ребят, в 2025 году мне такое не надо. Жалко, конечно, ибо стоит эта модель 13 тысяч – и меня эта цифра очень устраивала.

Второй претендент – Kindle 2024. То есть самый простой и недорогой (11-12-13 тысяч у перекупов на Озонах-ЯндексМаркетах) заморский ридер. Киндлы обычно страшно нахваливают в обзорах: мол, очень простые и удобные в использовании, после них любой другой ридер – поделка «от инженеров для инженеров» (а не «от людей для людей», как должно быть в идеале). Я даже в какой-то момент подумал: а может и… да? Тем более что я весьма чувствителен к цвету вещей, и не сильно люблю черный цвет, а Киндл 11 бывает красивым зелененьким. Плюс экран у него классный – 300 ppi.

Но где бы этот Киндл посмотреть вживую? Вон Оникс я в МВидео нашел, а Киндлов там отродясь не было. Решил сделать ход конем. Кинул клич в раённом тележном чятике – мол, ребят, а нет у кого читалки такой заморской? Я вас угощу «Веселым колой», а вы дадите мне ридер, я его покручу в руках, пока вы этого колу пьете. В итоге владелец нашелся – и даже дал мне свой девайс на полдня. Правда, версию не 2024, а 2022. Но разницы между ними примерно ноль (ну типа у 2024 подсветка чуть ярче). Кароч, посмотрел я на это… И понял, что не мое. Интерфейс какой-то текстовый, без иконок, я такое не люблю. Кнопок нет, пластик нежный и царапается в момент. Про форматы я даже не вспоминаю, с ними у Киндлов полная ж. Опять же, я бы, может, и мирился бы с этим, если бы все остальное чем-то сильно цепляло. Но – не цепляет. Плюс гарантии нет, плюс амазоновский софт в РФ более недоступен. Это значит, например, что синхрануть библиотеку со смартфоном не получится – с iOS, в частности (а у меня нынче айфон).

Ну и что же я таки себе купил? А купил я в итоге снова Покетбук – модели 629 Verse за 16 тысяч. Купил и в первый же день уронил на пол (поэтому на фотках виден сбитый угол), блин. Но – ладно, это я рукожоп, а так-то девайс годный. Проаргументирую – почему его.

Ну, вот если в целом оценить сумму плюх, которые предлагают Покет и другие бренды, получается, что у Покета все как-то пооптимальнее будет. Нет кривого старого Андроида – лучше автономка и меньше глюков. Форматы книг все нужные поддерживаются, включая, кстати, и – внезапно – даже амазоновские. Гарантия есть – не год даже, а два. Это если в целом смотреть, на все покеты сразу. А конкретно 629 понравился экраном (после 515 – прям загляденье, фон светлый, буквы будто вырезанные), дизайном (не ретро и не нечто безликое, как тот же Киндл), кнопками листания и веселеньким лазурным цветом. Оливковый цвет Киндла 2024 мне, может, и даже чуть больше зашел бы. Но если сравнивать все остальное, то Покет, конечно, выше на три головы.

И да, минусы у 629 тоже есть. Например, хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто сделал разъем для карты памяти без заглушки. Туда же пыль набиваться будет! Впрочем, лучше расстраиваться этому факту, чем связке из Андроида и Рокчипа.

В целом отношение к 629 у меня ровное – девайс не имеет очень уж ярких черт (ну, за исключением цвета), не является чем-то революционным, не имеет каких-то необычных фишек. Это такая рабочая лошадь, которая, если ее не ронять (увы, один раз я это уже сделал, и экран выжил) и в целом относиться к ней бережно, наверняка проживет тот же десяток лет, что и ее прадедушка 515 Мини. Этого мне, собственно, и надобно.

Допускаю, что кто-то из уважаемых пикабушников при выборе читалки (я, например, знаю, что еще есть девайсы-блокноты, и там совсем иной коленкор, и не факт, что Покет будет оптимальным выбором) руководствовался другими соображениями, и в итоге купил что-то иное. Можете написать в комментах с аргументами – или соглашусь, или поспорю. Ну а свою логику я изложил выше, и надеюсь, что она кому-то поможет выбрать ридер.

История электронных книг и электронной бумаги

История электронных книг -- это не только про технологии и гаджеты. В её основе лежит давняя человеческая мечта об идеальной библиотеке, где все знания мира были бы под рукой и откликались бы на малейшее движение мысли. Эта идея витала в воздухе задолго до появления компьютеров и пробивалась сквозь теоретические работы учёных, неуклюжие попытки создать портативные читалки и первые шаги по оцифровке текстов. Всё это создало почву, на которой в XXI веке и выросла индустрия электронных книг.

Ключевой фигурой в этой истории можно считать учёного Ванневара Буша. Ещё в 1945 году он описал гипотетическое устройство под названием "Memex". Это была целая система для хранения всей жизни человека -- книг, записей, писем и фотографий. Буш видел, что информации становится слишком много, и без новых инструментов мы в ней утонем. Memex должен был стать своего рода "расширением памяти". Самое гениальное в его идее -- это концепция "ассоциативных связей". Вместо того чтобы рыться в каталогах по алфавиту, пользователь мог бы создавать свои собственные "тропы" между документами, связывая их по смыслу, как это делает наш мозг. Эти "тропы" -- прямой предок современных гиперссылок, которые лежат в основе всего интернета и цифровых книг.

Но пока Буш мечтал, другие пытались действовать. Например, в 1949 году испанская учительница Анхела Руис Роблес изобрела "Механическую энциклопедию". Это был ящичек с катушками и вращающимися полосками текста, призванный заменить тяжелые школьные учебники. Устройство было чисто механическим, без всякой электроники, но уже воплощало главные принципы будущих читалок: компактность, большой объём информации и даже подсветка для чтения в темноте. Ещё раньше, в 1930 году, писатель Боб Браун придумал термин "readies" для своего видения портативной читалки с настраиваемым размером шрифта. Обе идеи опередили своё время -- нужных технологий тогда просто не существовало.

Цифровой прорыв случился в 1971 году, когда студент Майкл Харт запустил "Проект Гутенберг". Его целью было создать бесплатную цифровую библиотеку для всего человечества. Первым оцифрованным текстом стала Декларация независимости США. Процесс шёл медленно -- на первую тысячу книг ушло 18 лет -- но он доказал, что идея массового доступа к литературе в цифровом виде жизнеспособна. Позже, в 1978 году, Дуглас Адамс в своём романе "Автостопом по Галактике" описал "Путеводитель по Галактике" -- по сути, электронную книгу, -- и так эта концепция вошла в массовую культуру.

Все эти мечты и эксперименты подготовили сцену для главного технологического прорыва -- изобретения электронной бумаги, или E Ink. Эта технология была разработана в конце 90-х в MIT Media Lab под руководством профессора Джозефа Якобсона. Его цель была ясна: создать многостраничную электронную книгу, которая потребляла бы минимум энергии. Существующие дисплеи для этого не годились. Решение нашли его студенты, Баррет Комиски и Джей Албер. Они придумали технологию микрокапсул. Представьте себе крошечные шарики, размером с человеческий волос, наполненные прозрачной жидкостью, в которой плавают белые частицы с положительным зарядом и чёрные -- с отрицательным. Когда подаётся электрическое поле, частицы нужного цвета поднимаются наверх, формируя изображение. Главное, что картинка остаётся на экране даже после отключения питания, а энергия тратится только на смену страницы. Это и есть тот самый "бумажный" эффект.

В 1997 году была основана компания E Ink Corporation для коммерциализации технологии. Сначала они вышли на рынок рекламы, создавая большие вывески для магазинов, которые не требовали высокого разрешения, но ценились за низкое энергопотребление. Это дало компании время и деньги на развитие. Постепенно технология совершенствовалась. Сначала появился E Ink Vizplex, базовый черно-белый дисплей. В 2010 году вышел E Ink Pearl с контрастностью на 50% выше. Затем, в 2013-м, E Ink Carta, который уменьшил мерцание при перелистывании страниц. Позже появилась версия Carta HD с разрешением 300 ppi, сделавшая текст неотличимым от печатного. Отдельно развивалась технология E Ink Mobius на гибкой пластиковой подложке, устойчивой к ударам.

Самым сложным вызовом был цвет. Ранние попытки, как E Ink Triton, использовали цветные фильтры поверх черно-белых чернил, что сильно снижало разрешение и делало цвета блеклыми. Более удачным решением стала технология Kaleido, где фильтры печатались прямо на подложке, что улучшило яркость. Именно она используется в современных цветных читалках. Существует и другой подход, ACeP, где в каждой капсуле находятся частицы четырёх разных цветов, но он пока больше подходит для рекламных вывесок, а не для чтения книг. Сегодня электронная бумага применяется повсюду: в электронных ценниках, информационных табло, архитектурных панелях и даже в цифровых номерных знаках.

Но сама по себе технология -- ничто без устройств. Первые коммерческие читалки появились ещё в 1998 году, до широкого распространения E Ink. Это были, например, Rocket eBook и SoftBook Reader. Они провалились по нескольким причинам: у них были тусклые LCD-экраны, от которых уставали глаза, батарея держала всего несколько часов, а процесс покупки книг был неудобным и требовал подключения к телефонной линии. Первым устройством с экраном E Ink стал Sony Librie, выпущенный в Японии в 2004 году. Он был революционным, но ограниченная библиотека и сложная система защиты прав не дали ему завоевать мир.

Настоящий перелом произошёл в 2007 году, когда Amazon выпустила свой первый Kindle. Вся партия была распродана за пять с половиной часов. Успех Kindle заключался не только в хорошем экране, а в целой экосистеме. Amazon объединила устройство, огромный онлайн-магазин и невероятно простой процесс покупки в одно нажатие. Большинство книг стоили $9.99, что было намного дешевле бумажных аналогов. Это и был рецепт успеха. Конечно, были и другие игроки. Barnes & Noble выпустила свой Nook, а канадский стартап Kobo сделал ставку на открытый формат EPUB, в противовес закрытой системе Amazon, и активно развивался на международных рынках. Появление Apple iPad в 2010 году тоже подстегнуло рынок, показав потенциал интерактивных и цветных книг, а также привело к появлению подписных сервисов вроде Kindle Unlimited.

Параллельно с устройствами шла борьба форматов и систем защиты. В самом начале цифровые тексты распространялись в простом формате .txt, но он не поддерживал никакого форматирования. Затем появился PDF от Adobe, который идеально сохранял внешний вид документа, но был неудобен для чтения на маленьких экранах из-за фиксированной разметки. Большинство производителей, кроме Amazon, сделали ставку на открытый стандарт EPUB. Его главное преимущество -- "перетекаемость", то есть текст автоматически подстраивается под размер экрана и выбранный шрифт, что делает чтение максимально комфортным. Amazon же пошла своим путём, создав закрытые форматы MOBI и AZW, чтобы привязать пользователей к своей экосистеме. Если вы купили книгу на Amazon, прочитать её на читалке другого производителя было нельзя.

Центральным элементом этой борьбы стала система управления цифровыми правами, или DRM. Издатели использовали её для защиты от пиратства, но для пользователей она выливалась в сплошные неудобства: книги нельзя было свободно передать другу, а количество устройств для чтения было ограничено. По сути, вы не покупали книгу, а брали её в бессрочную аренду. Эта проблема не решена до сих пор и остаётся главным источником споров в индустрии.

Всё это, конечно, перевернуло издательский мир с ног на голову. Для издательств электронные книги стали и благом, и проклятием. С одной стороны, они избавились от затрат на печать, хранение и доставку. С другой -- потеряли контроль над ценами, который захватила Amazon со своей политикой "$9.99 за бестселлер". Это привело к настоящим ценовым войнам. Радикально изменилась и роль автора. Платформы вроде Amazon Kindle Direct Publishing позволили любому человеку опубликовать свою книгу без участия издательства. Авторы-самопубликанты получают гораздо больший процент с продаж (до 70% против 12-15% у традиционных издательств), но сами отвечают за редактуру, дизайн и маркетинг.

Для культуры чтения это тоже имело огромные последствия. Исследования показали, что владельцы электронных читалок читают значительно больше, чем те, кто пользуется только бумажными книгами. Удобство, портативность и возможность настроить шрифт под себя делают своё дело. А в последние годы настоящий взрыв популярности переживают аудиокниги. Они позволяют "читать" за рулём, во время уборки или занятий спортом. К 2024 году доходы от аудиокниг в США даже превысили доходы от электронных.

Что же дальше? История электронных книг далека от завершения. Главный вызов -- создание полноценной цветной электронной бумаги, способной отображать видео без задержек. Когда это произойдёт, читалки превратятся в полноценные мультимедийные устройства. Контент тоже становится всё более интерактивным. Уже сейчас существуют учебники с встроенными видео и тестами, а в будущем искусственный интеллект сможет адаптировать текст под уровень читателя или даже генерировать сюжет на лету. Экономические модели тоже меняются: подписочные сервисы, где за месячную плату вы получаете доступ к огромной библиотеке, становятся всё популярнее. Революция, начавшаяся с мечты о "Memex", продолжается, и она формирует не только то, как мы читаем, но и то, как мы взаимодействуем с информацией в целом.

Помогите выбрать Киндл из двух: базовый 11 (2022) или пейпервайт (2021). Или всё же может другую Оникс или Поектбук?!

Привет, товарищи!

Захотелось очень обновить книжку и я типа давний поклонник Амазона выходит, но заблудился я в 2-х соснах.

И поэтому хочу спросить мнения/совета что-ли. У опытных людей. Ну и у тех, кого есть опыт использования киндлов (особенно обоих девайсов). Суть вопроса в выборе между Киндл 11 бесик (далее К11) и Киндл пейпервайт (2022) (далее ПВ). Оба устройства заметно подорожали (как и всё сейчас). Но при этом как бы "сравнялись" в цене на российском рынке. К11 можно купить щас за 15-18 к, ПВ за 19-22 к. Для покупки на годы вперед это незначительная разница для решения. Не так давно я был в одном известном магазине в Москве и имел возможность покрутить в руках/повключать/полистать: К11, ПВ, несколько моделей Оникса и Покетбука.

Что могу сказать. Я понимаю удобства юзания Оникса и Покетбука в современных реалиях. Читаемые форматы, удобная навигация (в Покете), андроид (в ониксе). Но сами устройства... Гм... по сравнению с Амазоном, отдает, простите каким-то колхозом. Тяжелые корпуса, хрустящие и неудобно расположенные кнопки, какие-то тактильные ощущения не очень...При этом отмечу, что по качеству экранов (в первую очередь по контрастности) бренды заметно выровнялись, по сравнению с тем временем, что я брад свой Киндл 5 (кажется 5). Везде стоит е-инк "карта" и всё читабельно. Если раньше киндлы были по экрану прям топ, то сейчас всё примерно на 1 уровне.

Решение на месте я принять не смог. Взял время на подумать. Склоняюсь все же к Киндлам. Но завис в выборе между К11 и ПВ. В чем сомнения. Мне лично как-то эмоционально нравится К11 именно синего цвета. Он такой маленький, прикольный, легкий. Хорошо лежит даже в 1 руке. Наверное еще немного утомил черный цвет всего. Экран правда хорошо выглядит, даже с выключенной подсветкой. И (как и у автора) у меня как-то вызывала больше доверия именно "утопленность" экрана, типа буковки ближе к экрану, нет лишних слоев (хотя по факту они есть, как минимум сенсор и подсветка - это слои, но они как бы тоньше). Но что показал опыт сравнения на месте. Я почитал полстраницы на К11, полстраницы на ПВ. И ... не мог понять разницу, пытался как-то "вглядеться" в экран ПВ под разными углами, и понять мешает ли чем-то толщина слоя по сравнению с К11 и не мог. Так что тут я впал в ступор. Еще был момент, у меня был давно опыт неудачной эксплуатации одного из первых пейпервайтов старых. Когда с выкрученной подсветкой (оч тогда ядреной и режущей глаза) он был правда "вайт", а по факту без подстветки он был отвратительно желтым. Я тогда его продал на авито, купил базовую 5ю (которая сейчас) и был оч доволен. Но это было очень давно и сейчас совсем другие и база и ПВ.

Проверил регулировку теплоты подсветки в ПВ - прикольно, но не уверен, что буду это юзать. Подстветка на К11 показалась вполне комфортной. Что реально понравилось в ПВ - это размер экрана. В таких масштабах оказалась разница 6,0 и 6,8 дюйма прям заметной. Что не понавилось - габариты и вес. ПВ заметно тяжелее и как-то менее удобно лежит в руках. А в одной так вообще не лежит. А да. И листать страницы на ПВ как-то приятнее. Продавец включил там режим "волны" - это прям кайф стало. На К11 странички как-то дергаются. Хотя это по мне все же мелочи. Водозащищенность. Ну хз. Пока особо не могу представить сценариев. Чтение в ванной, бассейне и тем более под дождем (в отзывах читал и такое) - по-моему бред какой-то. Даже если в палатке/на велике, чтобы пригодилась водозащита должна насквозь протечь палатка или рюкзак, что уже форс-мажор. На 95% это будет чтение дома. А на 5% трудно представить себе сценарии затоплдения книги. Резюмируя. За К11: маленький, легкий, мобильный (но я чаще работаю и отдыхаю щас дома) прикольный, дизайн и цвет (синий) больше по душе страхи про "прослойку" (хотя реальный опыт сравнения показал, что это скорее больше именно надуманный страх, но он есть) страх про старый ПВ (плохие ассоциации с словом папервайт с неудачной покупки) без подсветки текст возможно всё же чуть-чуть приятнее (хотя не факт) За ПВ Размер экрана Регулировка подсветки (не факт что мне нужна) Его реально приятнее листать (как ни странно это мне показалось существеннее подсвтеки) Водозащита (тоже под "?" нужность лично мне, как писал выше) Вот. Кто имел подобные сомнения и как-то их решил а так же опыт эксплуатации (в идеале обоих гаджетов) прошу поделиться мыслями)))

Рабочие места в Digital — Антон Бондарь: не нужно относиться ко всему на серьезных щах

В нашей рубрике наши гости показывают нам разные миры своего digital’а, в котором кто-то работает в минималистичном офисе, в маршрутке или кабинете без окон. Гость этого выпуска удивил дизайном своего офиса, который за 11 лет ни капли не кажется устаревшим.

Антон Бондарь — сооснователь и CEO SALT AND PEPPER, управляющий директор в компании CUSP. SALT AND PEPPER специализируется на веб-разработке – комплексных цифровых продуктах и креативных промо-сайтах – завоевав популярность за рубежом.

Поговорим о твоем рабочем месте.

У меня всегда закрыт ноутбук – я работаю с дополнительным экраном. У меня плохое зрение, поэтому с большим экраном мне удобно, а ноут выступает как умная док станция. Пробовал перейти на айпад, но его возможности не дотягивают до того, что дает ноутбук. У многих сотрудников такая же схема: мы носим ноутбуки и подключаем к мониторам для работы.

Дома пользуюсь мышкой от logitech, купил ее в поездке в Грузию, в которую забыл взять мышь от apple. У нее оказался ряд преимуществ. Но при этом я люблю свою первую мышь. Жду, когда ее обновят и уберут лайтнинг, потому что я хочу скорее избавиться от него в своей жизни. Я – адепт техники apple, где это уместно.

Я выбираю мониторы размером 27-28 дюймов, это самый оптимальный размер. На работе пользуюсь моником от HUAWEI. Для работы он шикарный, из минусов только звук. Дома использую моник на кронштейне – очень крутая тема, советую попробовать!

Домашний стол от IKEA регулируется по высоте. Специально брал размером 120 см. Большего дома не нужно. Оба стола, дома и в офисе, не заставляю всякими безделушками, потому что они меня отвлекают. Мой максимум — небольшой антистресс для рук. На десктопе также чисто.

У меня есть привычка: класть на стол и расположить на экране только те вещи, которые нужно “решить”. Например, на стол положить документы, чтобы они напоминали мне, что их нужно сделать и убрать со стола. Также и на экране ноутбука: располагать то, что нужно решить и убрать.

Что еще интересного есть в твоем кабинете?

Я работаю в одном кабинете с партнером, его тоже зовут Антон, поэтому кабинет называется “Антошечная”. Между нашими столами есть гитары.

На них играет Антон и другие ребята – это очень вайбово. Я считаю, что музыкальные инструменты отлично дополняют интерьер. Сам пытался учиться играть, отец с сестрой супер классно играют на музыкальных инструментах, но у меня не хватает мотивации учиться играть на каком-нибудь из инструментов.

Работаешь ли ты с бумагой?

Слава богу, наверное это единственное, с чем я не работаю в компании. Я с документами почти не взаимодействую, кроме как расписаться где-то. Этим занимается мой партнер. Расписываюсь и передаю дальше.

Я веду все в электронном формате, я даже на айпаде сделал специальную пленку, чтобы было ощущение, будто пишешь на бумаге. Настоящую бумагу редко использую, у меня даже нет бумажного ежедневника. В рюкзаке есть ручка, которая у меня еще со времен учебы.

Примерно с 2020 года работаю на айпаде с пером. Использую стандартное приложение “заметки”. Я пользуюсь ими как ежедневником. Для важных записей у меня есть специальная программа типа notion.

Поговорим о твоем рюкзаке.

Рюкзак у меня от Y-3 – бренда спортивной одежды и обуви, созданного при сотрудничестве компании Adidas и японского дизайнера Йоджи Ямамото. Йоджи – мой любимый дизайнер, он очень крутой. У меня есть какое-то количество шмоток от него. Думаю, потаскаю этот рюкзак еще годик и перейду на новый от cote&ciel. Практически все рюкзаки от них выглядят очень стильно.

Чаще всего в нем: наушники, айпад, ноутбук, провода, бутылка для воды, документы, ручка и электронная книжка. Часто еще лежит свитер или худи.

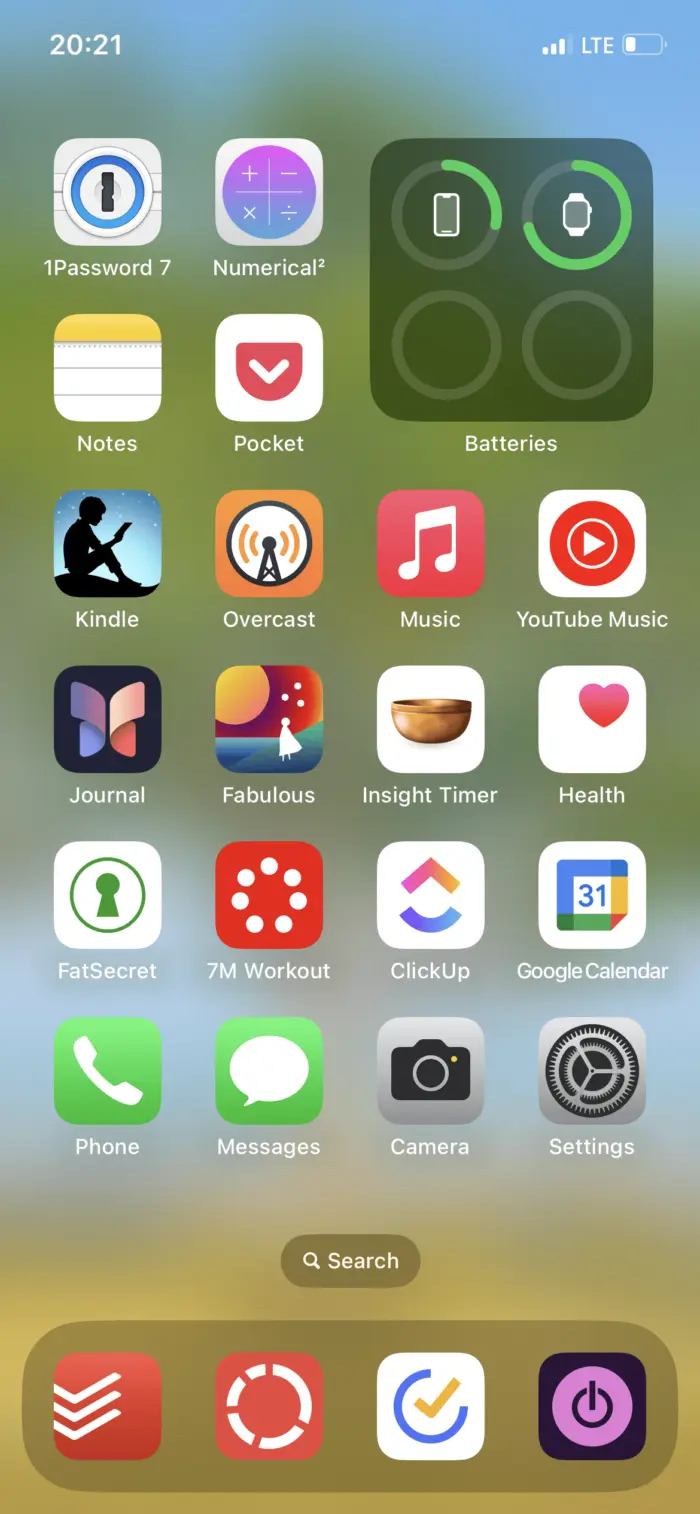

Пользуюсь Kindle, обожаю читать. Когда у меня возникает проблема, я ищу литературу по теме и изучаю ее. Я – адепт этой марки книжек, подарил и посоветовал ее всем, кому только мог. Искренне считаю, что этот девайс значительно улучшил качество моей жизни. Я человек с плохим зрением, и экран электронной книги в разы лучше влияет на глаза, нежели белые листы бумажных книг. После того, как он появился у меня, я стал читать в 3-4 раза больше, потому что чтение больше не вызывало боль в глазах. У него есть минус: подбор форматов. Все же он больше нацелен на то, чтобы ты покупал книги прямиком из магазина Амазона. Но у книг из магазина амазона есть и полезные фичи.

У меня также есть замок. Ношу его для зала, у нас там такая система, что у каждого посетителя есть свой замок для шкафчика, что в разы удобнее, чем носить ключ. Ты можешь выбирать любой шкафчик и закрывать его. У него кодовый замок, его можно использовать и в бытовых случаях. Нельзя назвать это серьезной безопасностью, но все равно удобно.

Расскажи о приложениях на своем телефоне.

Из необычного: нижняя панелька у меня заставлена не базовыми приложениями. Я адепт эффективности, для меня важно, чтобы все было удобно. Трекаю все свои действия, очень заморачиваюсь над тем, чтобы контролировать их и смотреть статистику. Например, если я хочу чем-то заняться, чего раньше не делал, благодаря этому трекингу я могу определять, сколько времени я могу выделять на новое занятие.

Fabulous помогает мне формировать привычки. В ней много хороших историй по тому, как их строить. По типу гайда, который помогает что-то начать. Выбирая тему, в приложении формируется курс, который поэтапно помогает внедрять новые вещи в жизнь.

Insight timer необходим мне для медитаций.

ClickUp трекер для всей компании, там мы отмечаем все наши задачи. Его можно назвать “Notion здорового человека”, потому что он больше заточен под работу.

Расскажи о вашем офисе.

У нас оупен-спейс в Твери. У нас штат 62 человека, работаем в большом офисе.

Над оформлением мы очень заморочились! Въезжали сюда в 2013 году, сделали дизайн-проект. Получилось очень круто, нам даже дали номинацию “Офис года” в 2013 году, потому что у нас был крутой офис в провинции. Для нас наше помещение очень важно для корпоративной культуры и этики. Здесь мы кайфуем, это как второй дом.

Здание состоит из “оригинальной” части и пристройки. Потолок сохранился с 1908 года! Его хотели заштукатурить, но мы решили, что хотим сохранить его. Обработали, чтобы не сыпался, и оставили.

Сейчас есть ощущение нехватки переговорок.

Можно пошутить, что у нас музей IKEA, глядя на мебель. Было удобно, когда она была. В этой комнате есть скрытая дверь, за ней скрывается туалет. Мы решили не акцентировать на этом внимание, и получился забавный easter egg (на сленге это значит “отсылка”).

Слева видно часть нашего стола, который опускается и поднимается. Он крепится на тросы, которые приводятся в движение лебедкой.

Он весит 120 кг, он достаточно устойчивый для развлечений и работы. Используем его на корпоративах.

Всего у нас посадочных мест 30-35. Мы работаем в гибридке, ковид позволил сохранить нашу офисную культуру. По опросам, 87% ребят хотят сохранять возможность работать гибридно, чтобы иногда заходить в офис.

А как вы выстраиваете корпоративную культуру?

Я горжусь нашим корпоративным кодом. Мы стараемся вовлекать людей в офис и мероприятия, у нас исторически всегда были волны найма через этап стажировки.

Мы стараемся делать интерактивы, которые помогают вливаться в коллектив. У нас 2 корпоратива в год: летний и зимний. На них можно приглашать своих близких. Мы считаем, что важно посвящать вторые половинки сотрудников в жизнь компании, чтобы у них формировался положительный образ и они спокойно относились к деятельности партнера, не капая на мозг. Мы стараемся дружить со всеми. Это даже прикольно!

У нас есть обучение для персонала. Сейчас мы меньше этим занимаемся, но мы работаем над системой менторинга, чтобы помогать. У нас есть отдельный человек, Head of People Operations, который отвечает за атмосферу и корпоративную культуру. Её задача смотреть на коллектив как на людей, у которых есть проблемы и тревожности, которым нужно помочь.

Также у нас есть принцип – не работать с мудаками. Это распространяется и на сотрудников, и на заказчиков. Токсичные сотрудники не уживаются с нами. Это принципиальная позиция.

В выстраивании хорошей атмосферы помогает клевый офис!

Он является частью культуры. Мы общаемся на ты, такая около “панибратская” атмосфера. У нас нет фильтрации и идеи “Я старше - я знаю лучше”. У нас упор на адекватность и комфорт. Свободный график с условием, что нужно отработать 8 часов в день в любом удобном месте.

Как ты переключаешься с работы на личную жизнь?

У меня тяжело с этим. Я за 15 лет работы компании не помню, когда отдыхал с “отключенным” мозгом. У меня все очень интервально. Сейчас я много работаю с отделом продаж. Когда работы не много, мой рабочий день может быть 2 часа и все. А когда её много, то я могу работать даже в выходные. 50% наших клиентов из США и Канады, и из-за этого у меня есть “вторая смена”, когда я общаюсь с зарубежными клиентами.

Такой ворк-лайф баланс как у меня я не рекомендую! Вечером могу читать бизнес-литературу и много думать о том, что можно изменить.

Какой лайфхак ты можешь посоветовать нашим читателям?

Ключевой совет — не усложняйте себе жизнь. Не нужно относиться ко всему очень серьезно.

Мы работаем в сфере IT, в которую пришли, когда это не было чем-то “хайповым”. Мы начали работать от большого интереса и любви, а не из-за каких-то благ. Мне кажется, люди забывают, что они работают ради удовольствия и слишком часто погружаются в переживания из-за неё. Это создает негативный фон, выгорание.

Нужно кайфовать и не забывать, что это всего лишь работа — игра! Уважать свои ошибки и учиться на них. Не нужно относиться ко всему на серьезных щах.

Друзья, если вам нравится материал, ставьте лайки и пишите комментарии!

Если вам интересно читать о людях и новостях мира Digital чаще — приглашаю в мой телеграм-канал.

И, конечно, подписывайтесь: новое интервью — совсем скоро! :)

Ответ на пост «Подборка нескучных ридеров на любой карман и вкус»1

Я быстро и много читаю, например, стандартная книга на 450-500 страниц (скажем, любой том "Эпохи мёртвых" Андрея Круза) - за выходной день могу прочитать от 3 до 5 таких книг, в зависимости от занятости и интересности книги. Естественно, на бумажные книги мне очень быстро стало не хватать денег, поэтому сначала я прописался в библиотеке, потом у букинистов, а как появились электронные книги - я стал пиратить ))

Но читать с компа не слишком удобно, поэтому как только появилась возможность читать с телефона - я начал читать с телефона. Ставил ReadManiac, форматировал книги в java, разбивал на несколько файлов, т.к. большие (это свыше, скажем, 100-500 килобайт, если что) телефон не видел и т.д.

А с появлением первых читалок я тут же начал их покупать и "зачитывать до отказа". У меня были практически все читалки, которые продавались в России, в т.ч. "серыми" путями: Lbook, Nook, Kindle, Onix, Texet, Digma, Ritmix, Sony, Pocketbook, Kobo, Qumo, Wexler и т.д. В том числе разные модели указанных брендов, в том числе с LCD экранами и на "электронных чернилах". Только Pocketbook'ов было штук 8, наверное. Киндлов было 4 штуки, включая самый большой, кажется, 11 дюймов.

Резюме: на вкус и цвет фломастеры разные, но по итогу многолетней эксплуатации - для хардкорного чтения (везде и всегда) из книг с "электронными чернилами" мой топ-3: PocketBook, Kindle, Kobo.

Всё. По всем остальным были какие-то нарекания: размер, вес, жизнестойкость, скорость отклика, качество корпуса, плотность пикселей, батарея, размещение кнопок и т.д.

Модели не пишу, т.к. запросы у всех разные. Кому-то нужна компактность, кому-то подсветка экрана, кому-то сенсор, кому-то кнопки. Выделю основное:

- PocketBook - лично мой топ из топов, т.к. не требует никаких танцев с форматированием, установлением прог на ПК, обложки легко доступны, большой выбор разных моделей. Одна, кмк, из наиболее удачных моделей у РВ - 515 Mini. Нет подсветки, но очень тонкая, лёгкая и компактная, очень удобно носить с собой. Жаль, рыночек порешал в пользу экранов 6+. Хотя что-то похожее на 515 сейчас предлагает ONYX (BOOX Kant 2) - пока не пробовал, но выглядит интересно и, возможно, потеснит Kobo в топ-3.

- Kindle - основной минус, что необходимо "калибровать" книги (переформатировать через программу Calibre). Но на деле это один раз всё настроить, а закидывать новые книги в библиотеку ридера приходится не так часто.

- Kobo - тут минус только в том, что сами читалки достаточно редкие в России, официально не продаются (не продавались раньше, по крайней мере), соответственно, есть сложности с первой настройкой и с подбором обложки. Но если будет возможность купить занедорого и попробовать - рекомендую.

Подборка нескучных ридеров на любой карман и вкус1

Друзья мои, цены на бумажные книги продолжают стабильно расти вот уже, как минимум, два года. Пора бы задуматься над более стабильным вложением в литературную la piété. Да что уж, не только в книгах дело.

Знаю, что некоторые используют ридеры и для работы с документами, графиками и прочим. Если вам еще нет 25, то вы, наверное, и не придаете значение зрению, мол, молодость простит. Отнюдь.

Держите подборку интересных ридеров. Чтоб вы не скучали, я нашёл необычные электронные книги со своими фишками и серьёзным разбросом в цене.

Нет, вы ошиблись, это не айфон

Первый по порядку — ридер в формате смартфона — ONYX BOOX Kant 2. Легко поместится в карман джинсов, а по начинке не уступает и даже превосходит многие стандартные покеты.

Диагональ дисплея 6,13 дюймов как у 13 айфона. Легко держать одной рукой и управлять как обычным смартфоном. Изображение адаптируется к положению ридера в руке, поэтому читать книги или комиксы можно даже в общественном транспорте в час пик.

У экрана Carta 1200 отличный контраст и высокая скорость прорисовки. В Kant 2 есть подсветка MOON Light второй серии. Можно подстраивать не только яркость под освещение, но и цветовой оттенок, чтобы глазкам комфортно.

Для любителей читать в оригинале в ридере есть словарь. Переводить можно что угодно прямо в момент чтения. По дефолту словарик переводит с английского на русский и наоборот. Если нужен другой язык, можно найти и установить другой словарь в формате Stardict.

Кроме этого на Kant 2 предустановлен Букмейт, в котором сразу доступно более 200 тысяч книг и комиксов. Но ограничиваться им необязательно. Модель работает под управлением Android 11, и во встроенном магазине приложений RuStore можно безопасно и просто скачать другие программы. Обновления, оплата подписок, все всегда под рукой.

Благодаря специальному покрытию платы Kant 2 имеет дополнительную защиту от брызг. Поэтому, если вы любите читать под дождем и думать о великом — велком.

ONYX BOOX Kant 2 открывает почти все форматы текстовых файлов и изображений. 4-ядерный процессор в сочетании с 2 ГБ оперативки без проблем потянет любые документы, а 32 ГБ встроенной памяти позволят хранить карманную библиотеку. Если такого объема вам оказалось мало — можно добавить карту памяти, благо слот есть. Стоит такой дружок — 21 990 рублей в официальном магазине.

Нет, это не графический планшет

Kindle Scribe — очень тонкий ридер с большим экраном и стилусом от Amazon.

На Kindle Scribe можно рисовать, делать заметки, редактировать, создавать схемы и графики. Только ради чтения покупать ридер не стоит, он точно для профессионального использования.

Делать заметки и редактировать стилусом можно готовые документы и создавать новые. Создаете файл, сохраняете и позже редактируете. Перенести файлы на другие устройства тоже можно.

Экран в 10,2 дюйма, примерно как тетрадный лист — комфортно читать, плюс есть подсветка, чтобы читать в темноте. При своих габаритах в руках ридер сидит отлично, он легкий, держаться за боковую рамку — удобно.

Стилус повторяет форму обычной ручки. У экрана быстрый отклик, и при письме или рисовании у вас будет ощущение письма по обычной А4 Снегурочке. Цена Scribe на маркетплейсах варьируется от 50 до 85 тысяч, в зависимости от накопителя и версии стилуса. Найти ридер можно на маркетплейсах.

Фродо пришел в Гарцующий Пони

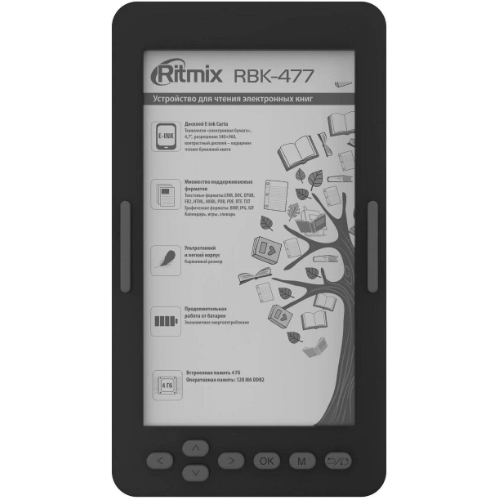

Возможно, самый маленький ридер — Ritmix RBK 477.

Наворотов тут практически нет, да и он вообще не про это. Это недорогая модель с кнопочным управлением.

Дисплей всего 4,7 дюйма, для сравнения, средняя диагональ смартфонов — 6,55 дюймов. В общем, малыш! Экран сделан по технологии E-ink, изображение на экране максимально приближено к изображению на бумаге. Подсветка есть, спасибо.

У модели не очень емкий аккумулятор — всего 800 мАч, и невысокая автономность. Редкость для электронных книг, обычно их по месяцу можно не заряжать. Заряжается с нуля до 100 примерно примерно за три часа.

Оперативной памяти очень мало, всего 128 МБ. Поэтому есть траблы со скоростью прорисовки и плавностью работы ридера. Но по факту, обычные книги на нем вполне норм читать. На разных площадках стоит от 5,5 до 7 тысяч рублей.

Я водяной, я водяной, люди водятся со мной

Ридер, который можно утопить — PocketBook 632 Aqua. Зачем его топить — я не понял, но, возможно, извращенцы такие существуют :)

Модель достаточно компактна — 16 на 11 сантиметров и всего 8 миллиметров толщины, и при этом экран — добротные 6 дюймов. Многие признают 632 Aqua флагманом 6-дюймовых форматов. Экран — Carta, сенсорное управление, регулировка цветовой температуры, а также автоматическая регулировка подсветки. Удобно пользоваться одной рукой. Что еще нужно? Защита от воды!

И не просто от брызг, водозащита ридера соответствует международному стандарту IPX7. PocketBook можно опустить в воду на метр и продержать там до 30 минут. Я проводить такой эксперимент не стал бы, сейчас книги в продаже в РФ нет, но, думаю, цена не меньше 15К. Такое себе, вдруг не выдержит.

В общем, это отличный ридер без излишеств. Но купить такой уже нельзя.

Напишу книгу, а потом ее прочту

Книга, из которой можно сделать почти ноут! Onyx Boox Tab Ultra C Pro.

К ридеру можно докупить чехол-клавиатуру и набирать тексты, серчить в интернете. Ну и да, работать с документами и читать книги тоже можно.

У ридера цветной экран и 4 режима работы с изображениями. Можно выкрутить детализацию на максимум или найти баланс между скоростью и прорисовкой. Сенсорное управление здесь не абы какое, а двойное: можно управлять масштабом картинки и листать привычными движениями пальцев, и это не помешает работе со стилусом.

За яркость и «температуру» здесь тоже отвечает Moon Light 2. Регулировать нужно вручную в зависимости от освещения. Но этим вас уже наверное не удивить. А вот камерой получится. Прикиньте, камера в книге! Фотомодуль на 16 МП нужен для того, чтобы сканировать и сразу распознавать документ — удобно.

Если вы часто работаете с проектной документацией или с презентациями — это ваш выбор. Стоит он около 80 тысяч рублей.

Удобно скинуться деньгами всей семьей

Рейд-босс подборки — Onyx Boox Tab X. Это даже не совсем электронная книга. Это полноценный планшет с экраном на основе электронных чернил. Стоит он всего каких-то 130 тысяч рублей.

Ридер объединяет в себе функциональность планшета и технологии электронных книг. Можно не только читать и просматривать документы, но и, например, отвечать на электронные письма, рисовать, слушать музыку, а потом хвастаться всем этим.

Изображение на дисплее Mobius Carta тоже максимально похоже на бумажный формат. Встроенной памяти здесь хватит за глаза — 128 ГБ, но и нужен такой ридер не просто для книг, поэтому увеличение накопителя предсказуемо.

Подсветка, разумеется, передовая — снова Moon Light 2. Так что читать и работать комфортно можно даже в ночи. Поверх экрана находится защитное стекло,

По внутрянке здесь все гуд. Процессор на 8 ядер с частотой 2 ГГц и 6 гигабайт оперативной памяти. Можно работать с чем угодно. Есть аудиоплеер, можно слушать музыку и аудиокниги.

Благодаря операционной системе Android 11 на планшет-ридер можно устанавливать разные приложения. По сути, он объединяет практически все технические фишки, доступные современным ридерам. Правда в воду окунать его нельзя, да и камеры у ридера нет.

Резюме

Вот такую необычную подборку я составил для вас. Если вы пользовались ридерами из списка, напишите что думаете. Какие ещё яркие и необычные ридеры вы можете назвать?

Ответ Perespel в «Помогите сделать выбор электронной книги kindle или pocketbook»3

Букв будет, наверное, много, поэтому, наверное, будет ответ на пост.

Примерно в 2005+-2 года, вспоминать сейчас лень.

Тогда еще был такой бумажный журнал - "Компьютерра", и вроде Голубицкий в своей голубятне рассказал про купленный им Sony Reader PRS-505, и том, как ему стало после этого хорошо...

А я с детства читал запоем - даже в те времена, когда пил запоем, у меня к водке всегда добавлялась книжка.

Ну вот такой я ненормальный, хотя к тому моменту пить я уже бросил.

Как я читал в то время?

На бумажные книги - денег не напасешься, да и не всегда найдешь то, что тебе хочется прочитать в данный момент.

Поэтому с интернета скачивалась книга, форматировалась в ворде, спускалась в пдф, печаталась на двух сторонах листа (НР 1320 - хорошая штука дуплекс...), по четыре полосы на А4, если страниц полсотни - то сшивалась брошюрой, если больше - резалось пополам и скреплялось мощным степлером в книгу.

Все, вплоть до интернета, было казенное, времени на книгу уходило около часа.

Ну, килограмм сто я таким образом отпечатал, наверное...

И тут - такое чудо.

Посмотрел и понял, что денег у меня таки меньше, чем у Голубицкого, и продолжил издательскую деятельность.

Но к вопросу этому я возвращался время от времени - что технический прогресс на месте не стоит, и, соответственно, книги эти станут более доступны, я, в принципе, догадывался :)

В принципе, они и стали, но все равно дорого.

И тут, буквально через неделю после очередного "анализа рынка" - в кавычках, потому как из меня тот еще анализатор, мне по аське (да-да, тогда еще аська была в фаворе) пишет товарищ из Кинешмы - кстати, я тут как то перепечатывал его описание одного случая из его жизни, которое тоже касается и книг, и электроники, хотя электронных книг и не касается: История эта произошла много лет назад...

Но вернемся к аське:

- Дима, я тут хочу своим девочкам подарить по электронной книге, ты, случайно, не в теме, что есть и что брать?

Девочки у него - жена и дочка.

А я, совершенно случайно, в теме.

Ну и тут же ему немного написал, что есть, что берут, за чем в очередь записываются - была и такая книга.

И называлась эта книга - PockeBook 301+

Миша сказал мне спасибо, купил по книжке своим девочкам и... купил и прислал одну мне.

Я пытался с ним ругаться на тему столь недешевых подарков, но ругань толку не принесла - он на тот момент зарабатывал примерно на порядок (да-да, в десять раз) больше меня, и мне пришлось смириться.

Да и хотелось, по правде, книжку...

И вот пришла мне красавица:

Да, тогда это была еще украинская фирма, украинская разработка, и, как я подозреваю, китайская сборка.

Достаточно продуманное управление, что лишнее, на мой взгляд - аудио. Ну зачем мне аудио на книге?

Я читал, как всегда, запоем.

Но, как то приболев, вставал с кровати и под локтем что-то хрустнуло.

Вы поняли? Вот и я охренел.

Но, если не попробовав этой книжки, я только мечтал её когда-нибудь купить, то, попользовавшись пару месяцев, я уже не мечтал - я знал, что без нее - никуда.

Стоила она тогда как бы не больше моей тогдашней месячной зарплаты, но была заказана тотчас, и доставлена через три дня.

Такая же точно.

Потом шли годы, я насобачился менять на ней экраны, раза три пришлось себе и несколько раз - знакомым, спасибо али, который тогда еще не был испорчен нашим горячо любимым майлом, там еще можно было не только что-то найти, но это что-то купить.

Лет 5 назад я заметил, что батареи хватает на все меньший и меньший срок, заменил батарею - но помогло не очень.

Еще одна такая книга сейчас у матери, еще одна - у товарища моего, тоже с моей подачи, и еще пара недель назад была и у меня, причем у меня их сейчас три, кажется.

Корпуса у всех (кроме той, что у матери - она поаккуратнее меня будет) сильно потрепаны, на одной из своих сломан разъем дисплея, и, честно говоря, я не особо его искал.

Потому как замена батарей уже не помогала, даже приклеил на заднюю стенку батарею большей емкости - все равно приходилось заряжать постоянно, когда не читаю, а то и когда читаю.

И начали сыпаться кнопки, пару раз сетевая, один раз - кнопка листания вперед.

И пару недель назад, когда мне надело чуть ли не постоянно быть привязанным проводом к розетке, я плюнул и пошел на озон.

Вопроса о том, какого производителя брать, не стояло - ни к чему в книге, которая должна хорошо выполнять только одну функцию: давать комфортно и долго - долго - читать книгу, всякие андроиды, которые и в фоне имеют заметный аппетит.

Размер - 6", потому что я люблю читать лежа, хотя это и вредно. :)

Посмотрев, что предлагают, я остановился на Pocketbook 628, которую мне доставили через три, кажется, дня.

Еще один момент - так как читаю я много (и беспорядочно), то не всегда по названию могу вспомнить, читал я эту книгу или нет. Поэтому книги с карты памяти я не стираю - проще проверить, читал или нет, и по другим книгам автора легче вспомнить, какого качества книги выходят из под его пера компьютера. Мне в последнее время приходилось изгаляться на своей PockeBook 301, в частности, оказалось, что у меня с незапамятных времен много книг именно в формате fb2, а не fb2.zip - сжатие все таки место экономит.

И, хотя в ТТХ книги была заявлена поддержка карт до 32 ГБ, я, почесав репу, взял на 64.

И она отлично там заработала, правда, после того, как отформатировал карту непосредственно в книге.

Кстати, после того, как все это заработало, я все таки решил вспомнить - а какой же объем карты у меня был в старой книге, что я ее примерно за год всю забил, и насколько мне теперь хватит?

И понял, что теперь мне хватит надолго: в старой книге карта была аж на 2 ГБ... :)

И - как то неуверенно она открывала файлы, но обрела уверенность и шустрость после обновления прошивки - она мне сама это предложила.

Для удобства был прикуплен чехол, вот такой:

И теперь я снова, без мозгоклюйства, спокойно читаю...

К комфорту чтения нет ни малейших претензий.

Плюс этой обложки - при закрывании книга уходит в сон.

Кстати, про обложки - на Pocketbook 301 было изумительное по своей простоте и компактности решение: книга вклеивалась в обложку одной стороной на двусторонний скотч.

Книги качаю по проводу - мне так удобнее минимум по двум причинам:

- я могу быстро посмотреть, нет ли уже у меня такой книги;

- предпочитаю не изгаляться, а просто кинуть книгу по пути автор/серия*книга. Насколько это удобно (подозреваю - не очень будет удобно) делать по вайфаю - не заню и проверять не хочу.

Размер 6" - мой любимый размер, именно поэтому его и взял. 5" пробовал - маловато, все, что больше - хуже лежит в руке, особенно когда сам лежишь в кровати :)

Цвет... Я не читаю книги по истории изобразительного искусства, да и для них цветная электронная бумага не пойдет - совсем не то качество цвета.

Ничего, кроме электронных чернил я не то что не рассматривал - я даже не думал в эту сторону. Читать на на чернилах - очень комфортно, я тут могу привести кучу обоснований (на самом деле - только пару-тройку), но оно ни к чему - те, кто сами читают на e-ink и так это знают, остальные разведут холивар на тему того, что все мы не правы.

На тему разрешения, она была затронута в корневом посту...

Вот честно - не знаю. Меня не напрягало разрешение на строй книге - я читаю книгу, а не вглядываюсь в границы букв, нет некомфортной мозаики (да и вообще не приглядываясь - никакой нет) - и все хорошо.

То же самое - ах, какая серая матрица на старых моделях, фу, читать невозможно! Серьезно? Вы никогда не читали советских газет не только до обеда, но и вообще, и бумажные книги читали только на лощеной финской бумаге?

Есть достаточный контраст между белым полем и шрифтом, чтобы глаза не напрягались - что еще надо?

Конечно, в этой книге есть много чего интересного, когда то я много бы отдал за синхронизацию места чтения между двумя разными устройствами - но время прошло, сейчас оно мне не нужно, но есть.

Я даже вайфай включаю только на время зарядки, и то от лени - чтобы часы синхронизировались сами, по интернету.

А киндл... Что киндл? Не читал, но осуждаю (с)

На самом деле не осуждаю - тут каждому свое, и, если кто то говорит, что для него киндл лучше - кто я такой, что бы с ним спорить? Если я говорю, что для меня Pocketbook лучше - кто он такой, чтобы со мной спорить?

Когда говорят, что для преобразования из fb2 (который, как мне кажется, все таки превалирует в русскоязычном сегменте) в EPUB или MOBI или вообще в KF8 уходит несколько секунд - то у меня еще меньше: мне это не нужно.

Вспомните ТРИЗ Альтшуллера - я в этом плане предпочитаю следовать одному из основных его принципов: идеальное устройство это такое устройство, которого нет, а функция его выполняется, или, если дословно:

Принцип идеальности.

При решении задач нужно стремиться к максимальному результату минимальными усилиями. Сильные решения используют внутренние ресурсы, которые уже есть в системе.

Если кто-то вдруг прочитает эту простыню и у него ни с того ни с сего возникнут вопросы - я даже попробую ответить.

На два основных вопроса отвечу заранее: 42 и 49,5...