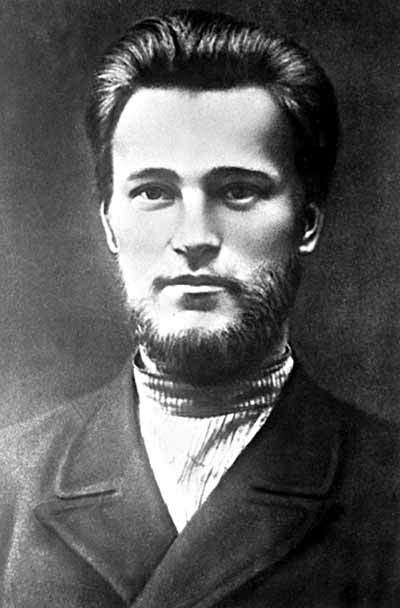

Николай Эрнестович Бауман

Николай Эрнестович Бауман родился в Казани в семье столяра-краснодеревщика. Родной дом до сих пор стоит на улице Профсоюзной, хотя давно отселён и, скорее всего, ждет своей участи — мемориальной доски уже нет, и мало кто знает, что именно здесь появился на свет человек, ставший символом революционного движения. С юных лет Бауман отличался любознательностью и упорством в учёбе. Он окончил гимназию на Булаке, а затем Казанский ветеринарный институт, где получил диплом с отличием 22 августа 1895 года. В архиве института дела Баумана не сохранились, но в музее истории академии подтверждают: он не только окончил полный курс наук, но и успел поработать ветеринарным врачом.

Однако спокойная жизнь Баумана не интересовала. Уже в 1896–1897 годах он стал членом Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. В марте 1897 года его арестовали, и почти два года он провёл в одиночной камере Петропавловской крепости. После этого был сослан на четыре года в Орлов (ныне Халтурин) Вятской губернии, но не смог смириться с ссылкой и бежал, эмигрировав в Швейцарию. Там он вошёл в Союз русских социал-демократов за границей, примкнул к группе «Освобождение труда», активно боролся с «экономизмом» и стал одним из ближайших соратников В.И. Ленина в подготовке газеты «Искра».

Бауман занимался переправкой газет и литературы в Россию, устанавливал связи с местными социал-демократическими организациями. В декабре 1901 года он направляется редактором «Искры» в Москву. Там он становится членом Московского комитета РСДРП и одновременно руководителем Северного бюро ЦК РСДРП. На своей квартире он организовал нелегальную типографию, через которую распространялись партийные материалы.

В начале 1902 года Бауман выезжает для налаживания связей с «искровцами» в Киев и Воронеж, но по дороге в Москву его арестовывают и заключают в Лукьяновскую тюрьму. 18 августа он бежит вместе с десятью другими арестованными и вскоре перебирается за границу.

Бауман принимал участие во Втором съезде РСДРП в 1903 году от московской организации, последовательно отстаивая линию большевиков и Ленина. После съезда возвращается в Россию и продолжает подпольную деятельность в Москве, где укрепляет Московский комитет, организует типографии и ведёт агитацию среди рабочих.

В июне 1904 года он вновь был арестован и заключён в Таганскую тюрьму. После освобождения в октябре 1905 года он активно участвовал в подготовке демонстраций, митингов и рабочих волнений. 18 октября 1905 года на Немецкой улице Бауман был зверски убит черносотенцем — агентом охранки, ударом обрезка газовой трубы. Его смерть вызвала массовую реакцию: похороны 20 октября превратились в грандиозную 300-тысячную демонстрацию, которая сыграла значительную роль в подготовке московского пролетариата к декабрьскому вооружённому восстанию.

В газете «Пролетарий» был опубликован некролог, написанный В.И. Лениным, где подчеркивалось, что жизнь и смерть Баумана — пример для всего революционного движения. В послереволюционной России его имя увековечили: в Москве появились Бауманский район, площадь, улица, Технический университет. В Казани его имя носила центральная улица города, бывшая Большая Проломная. Там же стоял памятник у здания ветеринарного института, рядом с Центральным парком, но в 2008 году он был разрушен вандалами, и обещанного восстановления так и не произошло.

Жизнь Баумана — это пример полной отдачи делу рабочего класса. Он прошел через аресты, ссылки, побеги, эмиграцию и подпольную работу, но каждый раз возвращался к борьбе. Его биография — не просто хроника революционной деятельности, а свидетельство того, что история создаётся конкретными людьми, готовыми рисковать жизнью ради своих идеалов.

Кто-то из умных

Постоянная деградация человеческого мира неизбежна, ибо лучшие рождающиеся в нём существа мечтают лишь об одном - покинуть его безвозвратно. Игрок, понявший, что заведение жульничает, всегда встаёт из-за стола. Рано или поздно в человеческом мире остаются только тупо заблуждающиеся особи, подверженные самому убогому гипнозу. И не просто подверженные, а с радостью готовые передавать гипноз дальше.

Мягкий и твёрдый знак в нашем алфавите

Полноценная буква всегда является фонемой, ей соответствует определённый звук. Подобной основополагающей функции у мягкого и твёрдого знака нет. Мягкий знак способен только, как приложение к основной, согласной букве, стоящей перед ним, слегка изменять её звучание. А твёрдый знак – выступать в роли своеобразного разделителя между буквами в слове.

Эти "буквы", в отличие от гласных, не могут быть и ударными (я имею в виду, что если бы на них могло падать ударение, это можно было бы выделять, как это делают некоторые пользователи IP, изображая в словах ударные гласные буквы в виде заглавных букв).

Кстати, для тех, кто не в курсе, небольшой, но полезный ликбез (только для Microsoft Office). На клавиатуре существует кнопка Alt (альтернатива), под которую запрограммировано более 64000 паролей, дающих возможность (в том числе) отмечать ударения в словах. Для этого достаточно, подведя курсор к нужной гласной букве справа, нажав кнопку Alt, и удерживая её, набрать на боковой панели код 769. Над ударной гласной буквой появится апостроф.

Одно время, когда твёрдый знак хотели упразднить (было и такое), апостроф использовался, как разделительная частица в словах, выполняя функцию твёрдого знака.

Таким образом, «ь» и «ъ» можно назвать своеобразными приложениями к алфавиту. При этом, в отличие от разных радикалов, я считаю, что упрощать великий русский язык, убрав из него две эти частицы, как и букву «ё», не следует.

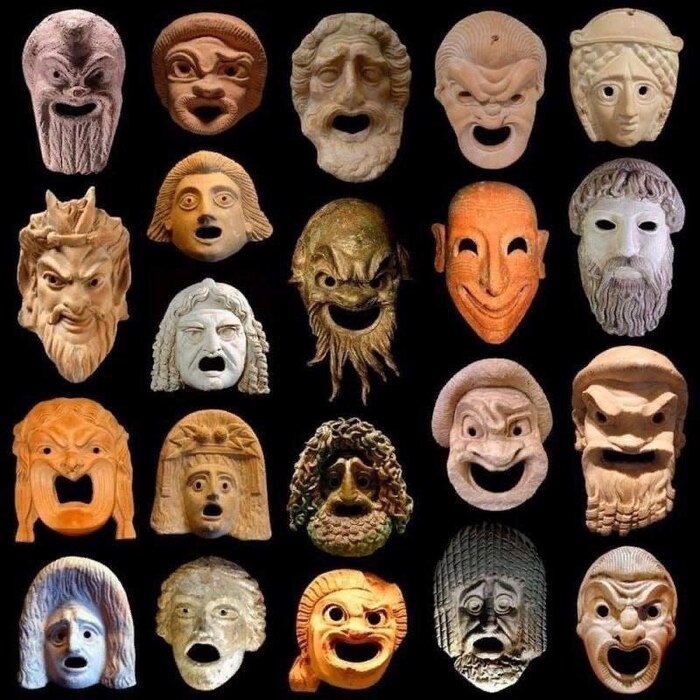

Человек _символ

Не каждый герой одевает маску, не каждый герой носит плащ ...

Но символ на груди он носить быть обязан

New hero, old story...

МАХ.

Преображенский приказ и политический сыск в петровской России

Преображенский приказ (название которого в дальнейшем боялись даже произносить) был основан в 1686 году в дворцовом селе Преображенском для управления хозяйством юного царя Петра и «потешными» полками.

Здание приказа располагалось на берегу Яузы. Еще в конце XVIII века его остатки видел Николай Михайлович Карамзин:

«Там, среди огородов, укажут вам развалины небольшого каменного здания: там великий император, преобразуя отечество и на каждом шагу встречая неблагодарных, злые умыслы и заговоры, должен был для своей и государственной безопасности основать сие ужасное судилище. Я видел глубокие ямы, где сидели несчастные; видел железные решетки в маленьких окнах, сквозь которые проходил свет и воздух для сих государственных преступников».

Просвещенные люди конца XVIII столетия именно так воспринимали это учреждение, которое возглавлял один из самых колоритных петровских сподвижников – князь Федор Юрьевич Ромодановский (1640 – 1717). Его описание оставил нам главный петровский дипломат, князь Борис Куракин:

«Сей князь был характеру партикулярного, собою видом как монстра, нравом – злой тиран, превеликой нежелатель добра никому, пьян по вся дни, но его величеству верной был так, как никто другой».

В современных справочниках Ромодановский занимает место первого главы службы безопасности в истории России, что не совсем соответствует истине, такая служба существовала уже при Алексее Михайловиче.

При этом никто из его преемников – шефов этого ведомства, как бы оно ни называлось, не обладал такой огромной властью. Князь Федор Юрьевич был не только

неусыпным хозяином своего приказа, но и вторым человеком в государстве, а порой и первым – будучи оставленным «на хозяйстве» царем, отправлявшимся в очередное путешествие.

Пожилой Ромодановский сумел стать членом интимной «кумпании» молодого государя наряду с А. Д. Меншиковым, будущим генерал-адмиралом Ф. М. Апраксиным, будущим канцлером Г. И. Головкиным. Ближний стольник, он так и не стал боярином, но получил невиданный на Руси чин «князя-кесаря», перед которым сам царь «держал вид подданного» – именно Федор Юрьевич произвел Петра в чины

контр-, а потом и вице-адмирала. Кроме того, сноха князя (урожденная Салтыкова) была родной сестрой царицы Прасковьи – жены царя Ивана Алексеевича, брата Петра. Вёл он себя не с подобострастием чиновника, а с державным величием и истинно российским самодурством. Никто не имел права въезжать к нему во двор, даже царь оставлял свою двуколку у ворот. Входящих в дом гостей в сенях встречал обученный огромный медведь, державший в лапах чарку очень крепкой, настоянной на перце водки. Отказываться от медвежьего угощения гости обычно не решались – зверь мог помять невежливого.

Петр называл своего старшего друга min her kenich и регулярно в письмах сообщал ему о текущих делах и новостях. Проезжая в составе «Великого посольства» по Курляндии, царь прислал Ромодановскому в подарок пару приглянувшихся ему топоров – для палачей; «князь-кесарь» в ответе сообщил, что подарок был употреблен по назначению.

Упрёк царя, что князь чрезмерно буен во хмелю («Зверь! Долго ль тебе людей жечь? И сюды раненые от вас приехали. Перестань знатца с Ивашкою [Хмельницким], быть от него роже драной» Ромодановский парировал: «Неколи мне с Ивашкою знатца, всегда в кровях омываемся. ваше то дело на досуге знакомство держать с Ивашкой, а нам недосуг». Таких вольностей с царем из всей «кумпании» позволить себе не мог даже неуемный Меншиков.

Однако князь был едва ли не единственным из окружения Петра, кто принципиально не брал взяток и при разборе дел «не обык в дуростях спускать никому», даже самым знатным персонам. В переломную эпоху, когда нововведения вызвали протест и в «верхах», и в «низах» общества, именно такая фигура оказалась востребованной.

Сейчас, спустя три сотни лет, мы воспринимаем петровское царствование как время великих преобразований и славных побед. Но для не обремененных государственными заботами современников это были годы тяжелой службы и неимоверных налогов – «запросных», «драгунских», «корабельных», на строительство Петербурга и других, общим числом около сорока.

Специальные люди – «прибыльщики» – придумывали, что бы еще обложить податью. В этом перечне оказались бани, дубовые гробы и серые глаза. За четверть века, с учетом падения стоимости денег, казенные доходы выросли в три раза, с реальной «души» поборы увеличились не менее чем в полтора раза.

При Петре I в армию были взяты 300 тысяч рекрутов – каждый десятый-двенадцатый мужик. Половина из них погибла в сражениях или от болезней, многие были ранены, искалечены. Дезертиры пополнили ряды нищих и разбойников. Даже царские указы признавали бессилие властей – сообщали, например, что в 1711 году в Тверском уезде пришлось приостановить сбор налогов и рекрутский набор по причине того, что там «ходят воры и разбойники великим собранием, и многие села и деревни разбили и пожгли, и посланных для сборов, а также в Санкт-Петербург отправленных мастеровых и градских, и уездных жителей, и проезжих разных чинов людей грабят и бьют, и мучают, и многих побивают до смерти. И которые уездные люди, приказчики и старосты выбирают из крестьян в рекруты, тех отбивают и берут с собой к разбою».

Оставшимся дома подданным предстояло содержать защитников отечества. Это в кино обыватели радуются входящему в городок полку. Бравые драгуны и гренадеры казарм не имели и жили на постое в частных домах, чьи хозяева испытывали сомнительное удовольствие терпеть «гостей» несколько месяцев, обеспечивая их дровами.

На большую дорогу выходили не только отчаявшиеся и обездоленные. Критика начавшихся преобразований могла сопровождаться как «социальным протестом», так и лихой уголовщиной.

Преображенский приказ еще не был специализированным ведомством; царь мог поручить конкретное расследование иному лицу – например, знаменитому «прибыльщику», изобретателю гербовой бумаги Алексею Курбатову.

После смещения царевны Софьи и утверждения Петра у власти в 1689 году «потешная изба» стала главной дворцовой канцелярией — появились новые царские хоромы и съезжий двор, который стал называться Генеральным двором. Здесь происходили заседания Боярской думы; здесь же комплектовалась, обучалась, снаряжалась новая армия. Потешный двор ведал гвардейскими полками, охраной порядка в Москве, царской охотой и зверинцем.

В штате Преображенского приказа состояли два дьяка и пять – восемь подьячих, дозорщик, два лекаря и лекарский ученик, заплечный мастер, четыре сторожа, четыре конюха и 16 рабочих: токари, плотники и кузнецы. К нему были прикомандированы несколько десятков офицеров и солдат гвардии, которые несли караульную службу, охраняли зверинец и ведали охотничьим хозяйством государя.

Князь Федор Юрьевич, в числе прочего, отстраивал Москву после пожара 1701 года, обеспечивал армию артиллерийскими орудиями и порохом, ведал одно время Аптекарским и Сибирским приказами, при этом иногда вторгаясь в юрисдикцию новоучрежденных коллегий. В 1719 году (уже после смерти Ромодановского старшего) президент Юстиц-коллегии граф А. А. Матвеев дважды жаловался Петру I, что Преображенский приказ разбирает дела, которые "подлежат» его ведению и при этом, пользуясь своим исключительным положением, на запросы из других учреждений не отвечает и никаких справок и документов не выдает".

Постепенно из аморфной структуры Преображенского приказа выделилась Главная канцелярия, которая со временем сосредоточила в своих руках следствие и суд по государственным делам. Указом от 25 сентября 1702 года судопроизводство по «государеву слову и делу» было изъято из подведомственности чиновников Судного приказа, судей других приказов, городовых воевод, а также монастырских властей и помещиков. Любое учреждение, в которое мог обратиться доносчик, обязано было под угрозой штрафа доставить его, не начиная следствия, в Преображенский приказ; его указы стали обязательными для всех центральных и местных учреждений.

В случае вмешательства в его компетенцию должностные лица могли быть привлечены к судебной и административной ответственности, как произошло в 1704 году с дьяком Ярославской приказной избы Угримовым, битым батогами «за то, что он роспрашивал в государевом деле колодников». Наказание грозило местным властям также за недостаточно оперативное выполнение распоряжений Ромодановского: с костромского воеводы в 1708 году были взысканы 100 рублей «за его ослушание, что он по тем грамотам не писал и колодников не присылал».

Даже после введения нового административно-территориального деления (губерний) Преображенский приказ продолжал сохранять свое значение, так как никакому из новых учреждений его функции переданы не были.

После одного инцидента в 1716 года, когда Ф. Ю. Ромодановский отказался принять арестованных «для того, что киевский губернатор колодниками розыскивал, а по указу теми колодниками не токмо розыскивать, а роспрашивать не велено», именным царским указом было подтверждено положение, когда местные власти (теперь не воеводы, а губернаторы), удостоверившись, что доносы касаются «государева здоровья и чести, и бунта и измены», обязаны были подозреваемых, «не роспрашивая, оковав им руки и ноги, присылать к Москве, в Преображенский приказ немедленно».

Епархию Ромодановского не удалось подчинить ни Юстиц-коллегии, ни даже высшему государственному органу – Сенату: он мог получать дела из Преображенского приказа лишь после именных царских указов.

Поначалу ведомство Ромодановского особой жестокостью не отличалось: до 1697 года через его застенок прошли 507 обвиняемых, но смертных приговоров было вынесено только 48; остальных ждали кнут и ссылка, иногда сопровождавшиеся «урезанием» языка.

Однако тяготы, вызванные началом крутых петровских преобразований, способствовали росту преступности. Люди испытывали настоящий шок от приказного внедрения иноземной культуры. Нижегородский посадский Александр Иванов специально приехал в Москву и заявил за собой «слово и дело» – для того, чтобы получить возможность объяснить царю, «что он, государь, разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое и

табак велит тянуть». Мужик искренне надеялся, что государь, выслушав его, отменит несообразные новшества. Естественно, эти ожидания были напрасны.

Возможно, поэтому самый талантливый из русских государей стал первым монархом, на чью жизнь его подданные считали возможным совершить покушение.

Об этом говорили и опальные бояре Соковнины в 1697 году, и участник Астраханского восстания Степан Москвитянин: «А буде бы он, государь, платье немецкое носить и бород и усов брить перестать не велел, и его б, государя, за то убить до смерти». Даже простой посадский Сергей Губин посмел в кабаке ответить на тост о царском здоровье: «Я государю вашему желаю смерти, как и сыну его, царевичу, учинилась смерть».

В конце XVII столетия в деятельности Преображенского приказа репрессии против любых противников преобразований вышли на первый план.

В 1697 году был раскрыт заговор, во главе которого стояли полковник «из кормовых иноземцев» Иван Цыклер и окольничий Алексей Прокофьевич Соковнин. Цыклер предлагал своему пятидесятнику Силину напасть на царя и «изрезать его ножей в пять». Заговорщики уже намечали «выборы» собственных кандидатов на престол (бояр А. С. Шеина и Б. П. Шереметева) и рассчитывали на поддержку стрельцов и казаков. Все виновные после пыток были публично

казнены.

Спустя год произошло стрелецкое восстание. Служилые люди «по прибору», недовольные переброской их полков на литовскую границу и задержкой жалованья, обратились в 1698 году к свергнутой царской сестре Софье и даже получили от нее ответные послания (хотя до сих пор неясно, писала она их сама или это сделали от ее имени стрелецкие вожаки) с призывом «бить челом» ей «иттить к Москве против прежнего на державство» и не пускать в город Петра. С помощью этих грамот предводители взбунтовали полки. В случае отказа Софьи от власти предполагалось использовать запасные кандидатуры – В частности, «обрать государя царевича».

Контакты с опальной царевной не получили развития (загадочное письмо на бумаге с «красной печатью» пятидесятник А. Маслов якобы отдал своему родственнику, а тот после поражения восставших его утопил), но дорого обошлись восставшим.

По приказанию Петра I, спешно вернувшегося из заграничного путешествия, в Преображенском были построены 14 пыточных камер, где двумя приказными дьяками и восемью подьячими параллельно велись допросы и происходили пытки. С сентября 1б98-го по февраль 1699 года после жестокого розыска были казнены 1182 стрельца – почти треть привлеченных к процессу; более 600 человек отправили в ссылку в Сибирь, еще две тысячи человек перевели из столицы в провинциальные полки.

Пытки и казни не усмирили подданных. Вскоре последовало «Азовское дело» – бунт стрельцов полка Кривцова. В 1706 году началось восстание в Астрахани. Даже принесение восставшими повинной им не помогло: шесть «пущих завотчиков» были колесованы перед зданием Преображенского приказа; всего из 365 «взятых в разработку» человек 320 были казнены, остальные же 45 умерли под пытками. Не успела закончиться расправа, как началось восстание в Башкирии, а затем – бунт на Дону под руководством Кондратия Булавина.

«Атаманы-молодцы, дорожные охотники, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники! Кто похочет с военным походным атаманом Кондратьем Афанасьевичем Булавиным погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте в черны вершины самарские» – так поэтично звучала «программа» этого крестьянско-казацкого движения 1708 – 1709 годов.

Лихой русский бунт воплощал мечту о возвращении к патриархальному равенству, был попыткой защитить старое, простое общественное устройство от социальной розни, от «приказных людей» и «иноземных обычаев» с «бумагами», податями и солдатчиной.

А «интеллигенция» Московской Руси – духовное сословие – выдвигала из своей среды идеологов сопротивления, обосновывавших протест понятным народу языком.

Не случайно среди «клиентов» Преображенского приказа священнослужители и

клирошане составляли пятую часть – много больше, чем был их удельный вес в обществе.

К казни был приговорен в 1705 году книгописец Григорий Талицкий за то, что «писал письма плевальные и ложные о пришествии антихристове, с великою злобою и бунтовским коварством». Талицкий считал Петра I антихристом, а доказательство близкой кончины мира видел в тех новшествах, которые стал вводить царь: в перемене летосчисления и фасонов платья, в бритье бород и курении, а также в изменении нравов и образа жизни, что тревожило многих служителей церкви.

В 1707 году был казнен азовский священник Иван Федоров, проповедовавший: «В последние де времена восстанет воинство и един де царь всех победит, а после де и сам убиен будет. Ныне наш великий государь трех победил и седьми покорил, а опосле де он великий государь сам убиен будет».

«Великий государь ездил за море, возлюбил веру немецкую, будет де то, что станут по средам и по пятницам бельцы и старцы есть молоко, все до одново и всю полатынят веру», – делился опасениями с сотрапезниками старец одного из северодвинских монастырей Гелвасий.

Монах Вологодского монастыря Савин считал, что царь «лих»: «Как де он милостив, он де благоверную государыню царицу сослал в ссылку».

Фанатично настроенный монах Фролищевой пустыни Иван Нагой с медной цепью и крестом на шее явился в Москву «царя обличать, что бороды бреет и с немцами водится и вера стала немецкая».

Вероятно, из среды духовенства вышла легенда, что на самом деле Петр I – немец и не является сыном царя Алексея Михайловича: «Государь де не царь и не царскова поколения, а немецкова. Когда были у государыни царевны Натальи Кирилловны сряду дочери и тогда государь, царь Алексей Михайлович, на нее государыню царицу разгневался: буде де ты мне сына не родишь, тогда де я тебя постригу. А тогда де она, государыня царица, была чревата. И когда де приспел час ей родить дщерь и тогда она, государыня, убоясь его государя, взяла на обмен из немецкой слободы младенца, мужеска полу, из Лефортова двора».

Эту легенду монах Чудова монастыря Феофилакт услышал в 1702 году от своего дьякона Ионы Кирилловца, а затем она пошла гулять по просторам России.

Для царя-реформатора все эти «бредни» были всего лишь свидетельством «замерзелого упорства подданных, не желавших разделять с ним военные тяготы и посягавшие на воздвигаемое им строение «Регулярного государства».

Но оставить их без надлежащего внимания Петр не мог – он стал первым в Нашей истории царем, лично работавшим в застенке, рядом с которым выросли «колодничьи избы» для непрерывно поступавших подследственных.

С точки зрения царя, казнить было нужно – но только явных изменников; прочие же вместо бесполезной гибели должны искупать вину каторжной работой. Свидетельством подобного «гуманизма» явился «именной из Преображенского приказа» указ от 19 ноября 1703 года: «На Москве во всех приказах приводных всяких чинов людей, которые явятся по розыскным делам в государевых делах, в измене и в бунте, и в смертных умышленных убивствах, или кто кого каким смертным питием или отравою уморит: и тех людей за те их вины казнить смертью.

А которые люди явятся опричь вышеписанных вин в иных всяких воровствах: и тех, по прежнему своему великого государя указу, за их вины ссылать в Азов на каторгу».

В остальном Петр вполне полагался на Ромодановского – верного слугу и собрата по «всепьянейшему собору». К концу жизни князь уступил значительную часть былого влияния новым учреждениям и подросшим петровским «птенцам», но полностью

сохранил власть в своем ведомстве.

Заслуги старого товарища Петр ставил так высоко, что после его смерти в 1717 году передал по наследству Преображенский приказ вместе с титулом «князя-кесаря» сыну покойного.

Князь Иван Федорович Ромодановский жил широко: председательствовал на петровских застольях, устраивал ассамблеи; порой принимал гостей и в самом Преображенском приказе, где потчевал их «адски крепкой, дистиллированной дикой перцовкой», которую даже привычные к «шумству» современники употребляли с трудом.

Неумеренностью младший Ромодановский пошел в отца – однажды прямо на пиру затеял выяснение отношений с дипломатом и сенатором Г. Ф. Долгоруковым. Почтенные вельможи на глазах иностранных гостей «после многих гадких ругательств схватились за волоса и, по крайней мере, полчаса били друг друга кулаками, причем никто из других не вмешался между ними и не потрудился разнять их. Князь Ромодановский, страшно пьяный, оказался, как рассказывают, слабейшим; однако ж после того, в припадке гнева, велел своим караульным арестовать Долгорукого, который, в свою очередь, когда его опять освободили, не хотел из-под ареста ехать домой и говорил, что будет просить удовлетворения у императора».

Однако второй «князь-кесарь» сильным характером и выдающимися способностями не отличался и заметных следов в деятельности Преображенского приказа не оставил.

Отец же его не только с размаха рубил головы, но и разрабатывал юридические

основы следственно-пыточных процедур. Делать это ему пришлось потому, что состав подведомственных ему преступлений не был точно определен законодательством.

В 1718 году для ведения следствия по делу царевича Алексея Петровича была организована Тайная канцелярия, действовавшая некоторое время параллельно с Преображенским приказом.

Преображенский приказ был расформирован в 1729 году