Такие разведчики являются пределом мечтаний для любой спецслужбы мира

В июне 1941 года по приказу Канариса в структуре «Абвера» создали специальный разведывательный штаб «Валли» заточенный под диверсионную работу против СССР. Его сотрудники занимались:

- сухопутной и воздушной разведкой;

- экономическим шпионажем;

- изготовлением фальшивых документов и материалов;

- разведывательно-диверсионной работой против РККА;

- осуществлением контрразведывательных мероприятий против советских разведчиков, партизан и подпольщиков.

В конце ноября 1941 года в расположение нашей 6-й армии вышел «живой труп», им оказался техник-интендант 1-ранга Петр Прядко. Два месяца блуждая по вражеским тылам, он сумел вывести своих людей к линии фронта и в одну из ночей успешно ее пересечь.

На допросе в «Особом отделе» чекистов поразила память офицера, который, жонглируя названиями деревень, поселков, городков указывал состав и количество немецких войск замеченных им по пути к передовой. Данные полученные от Прядко и переданные в разведотдел штаба фронта были подтверждены на 70%.

Переварив шок от свалившегося на их головы «разведчика самородка» чекисты предложили Прядко, перейти линию фронта в обратном направлении и внедриться в «Абвер» действовавший в составе 17-й немецкой армии под командованием генерал-полковника Германа Гота.

Петр Иванович без раздумий согласился уйти с непыльной должности начальника склада «ГСМ» в зафронтовые разведчики. Начальник «Особого отдела НКВД» 6-й армии, капитан госбезопасности Павел Андреевич Рязанцев дал своим подчиненным месяц на подготовку Прядко к работе в немецком тылу.

Павлу Андреевичу не суждено было узнать о победах разведчика Петра Прядко (Гальченко), проползшего в самое сердце «Абвера», в мае 1942 года во время выхода за линию фронта капитан Рязанцев пропал без вести.

16 января 1942 года перешедшего на сторону немцев красноармейца Петра Гальченко поместили в лагерь для военнопленных расположенный в окрестностях Славянска. На допросе он первоклассно сыграл роль матерого антисоветчика, три раза отсидевшего в «ГУЛАГе» за свои убеждения.

С блестящими глазами от благодарственных слез Гальченко принял предложение гитлеровцев поступить на службу в «Абвергруппу-102». После ускоренного двухнедельного обучения, немцы отправили дебютанта в советский тыл.

В то время возвращение в школу одного из 30 «скороспелых» агентов «абверовцы» рассматривали как неимоверную удачу.

Особистам 6-й армии Петр передал информацию о 18 диверсантах прошедших усиленную подготовку в «абвергруппе» и готовившихся к заброске в наш тыл. Перед возвращением к немцам чекисты снабдили разведчика качественной «дезой» которую фрицы должны были проглотить за один присест и даже не попросить добавки.

С богатым разведывательным «уловом» Гальченко принял лично командир группы подполковник фон Гопф-Гойер, приказавший удачливому агенту поделится приобретенным опытом с преподавателями школы и курсантами.

Шеф распорядился выписать агенту повышенную премию, выдать тройной алкогольный, табачный паек и 20 талонов на посещение борделя.

Не успев отпраздновать триумф, Петр очутился на допросе в гестапо. Мордоворот с полуобоженным лицом, приказал ему рассказать, почему из всей разведгруппы вернулся только он один.

Бледный с дрожащими губами, разбитыми в кровь Петр внутри ликовал, не зря перед возвращением они с чекистами сделали закладку его «случайно» погибших напарников-диверсантов. «Жмуриков-предателей» закопали на нейтральной полосе под кирпичами старого разрушенного купеческого дома.

По этому месту в ночь перехода группы на немецкую сторону отстрелялась наши артиллерия, и так случилось, что двое спутников Гальченко погибли под ее огнем.

Посланные к развалинам немецкие разведчики действительно обнаружили тела диверсантов, прекрасно сохранившиеся благодаря февральским морозам. «Закладка» придуманная «смершевцами» успокоила гестаповского громилу со шрамом.

Пройдя «проверку на вшивость» наш разведчик получил от фрицев почетное повышение и стал писарчуком в канцелярии группы. Удачей оказалось, что с новым назначением Петру открыли доступ к досье всех курсантов, когда-либо заброшенных в советский тыл.

Через несколько недель после вступления в должность Прядко-Гальченко заметил повышенный интерес к своей персоне со стороны непосредственного руководителя канцбюро, идейного предателя Шевченко.

Узнав ближайшую дату похода «шефа» в бордель, разведчик выкрал из его кабинета секретную документацию, и намеренно уронил две папки с грифом «строгой секретности» перед домом, где иуда снимал квартиру.

Материалы из спецархива, были подброшены прямо на пути следования немецкого патруля, и у фрицев не было шанса не увидеть папки. Через сутки после сработавшей подставы Шевченко расстреляли, а Петр отпраздновал победу в местном шалмане, выпив бутылку заслуженного им шнапса.

Постепенно разведчик скопировал 88 досье, снабдив каждое фотографиями немецких агентов успешно осевших в нашем тылу. Оформив краткосрочный отпуск, Прядко поехал «отдохнуть» к матери, спрятал архив в подполе, и попросил родительницу после освобождения деревни нашими войсками, передать документы любому советскому офицеру.

Летом 1942 года «Абвергруппу-102» передислоцировали в только что занятый гитлеровцами Ростов-на-Дону, именно тут Петр познакомился с симпатичной девушкой Верой. Перед тем как его группа покинула город, он оставил своей новой знакомой вторую копию архива.

Благодаря постоянным психологическим диверсиям Петру удавалось избавляться от самых опасных членов абверкоманды, достаточно будет сказать, что дом своего командира Карла Гесса, он заклеймил оригинальной надписью: «Тут живет шеф «Абвергруппы-102» капитан Гесс. Собаке собачья смерть».

«Настенная живопись» разведчика произвела фурор, после такого тонкого засвета, группу расформировали, а ее командира отправили на передовую в пехотный полк.

17 мая 1943 года Петр Прядко вышел в расположение отдела «СМЕРШ» одного из наших стрелковых корпусов. Разведчик передал чекистам досье на 24-х сотрудников «Абвергруппы-102» и 101 агента.

Войну разведчик закончил в польском Щецине в должности начальника склада ГСМ.

Петр Иванович женился на прекрасной Вере, с которой его свела война, и они 56 лет прожили душа в душу. Герой-разведчик умер в 2002 году, ему было 89 лет.

«Щепка» и «Чекист» — как коммунистическая повесть стала антисоветчиной

Девяностые не просто так наградили «лихим» эпитетом. Время было страшное: развал страны, политическая нестабильность, бедность, разгул преступности и полное отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Для многих сфер жизни советского общества это десятилетие стало разрушительным — в том числе и для отечественного кино.

С распадом Союза русский кинематограф лишился госфинансирования. Так началась эпоха кооперативного кино: фильмы снимали на средства независимых организаций, которые нередко преследовали цель отмыть деньги. Так на рынок хлынуло несметное число несмотрибельного ширпотреба, сделанного ради отката, что и укоренило ассоциацию «русское кино — говно». Подобная ситуация сломала устоявшиеся производственные цепочки «киностудия-прокат-кинотеатр», окончательно уничтожив окупаемость кинопроизводства. До кучи в Россию стали массово завозить зарубежные блокбастеры, с которыми было невозможно конкурировать из-за скудных бюджетов, а последний гвоздь в крышку гроба русского кинопрома забили пираты, отняв у киношников те жалкие копейки, что они собирали с проката, и лишив режиссеров даже скромных надежд получить достойное финансирование.

Тем не менее, во всем этом бардаке был один-единственный плюс — абсолютная и неподдельная свобода слова, которая позволяла творцам без стеснения и иносказаний отрефлексировать советское прошлое.

Только в разгар такой странной эпохи, в 1992 году, и мог появиться «Чекист» — русско-французский фильм Александра Рогожкина, повествующий об Андрее Срубове, сотруднике ЧК времен красного террора.

«Чекист» страдает всеми болячками раннего постсоветского кино: бюджетная картинка, некоторая театральность, камерность — но фильм они на удивление не портят, лишь играют на руку депрессивному тону повествования.

На первый взгляд лента кажется типичнейшей агиткой, мол, посмотрите, как жутко жилось при большевиках, миллион расстрелянных лично главным героем. По всему хронометражу равномерным кровавым слоем размазаны сцены казней неугодных новой власти людей, как виновных, так и нет, а давящая теснота фильма нагоняет такой мрачной атмосферы, что порой хочется сделать паузу на «подышать». За все это «Чекист» очень быстро обрел славу антисоветского кино и, к сожалению, часто рассматривается только как плевок на могилу ушедшей эпохи. «Режиссёр — антисоветчик и толкает небылицы, дело закрыто». Но мало кто знает, что на самом деле «Чекист» — почти дословная экранизация просоветской повести «Щепка» Владимира Зазубрина, которого сложно заподозрить в антикоммунизме и сейчас я объясню, почему «Чекист» — совсем не то, чем кажется.

Автор оригинала, Зазубрин, родился в 1895 году в семье потомственного революционера. Его отца отправили в ссылку за участие в первой русской революции. Владимир, продолжив семейную традицию, еще школьником начал подпольную деятельность, издавая нелегальный журнал. В старших классах сблизился с ячейкой большевиков, за что был отчислен из учебного заведения. Повзрослев, Зазубрин «под прикрытием» поступил в юнкерское училище для шпионажа, что сыграло с ним злую шутку — в 1917 его мобилизовали в Белую армию как бывшего офицера, назначив командиром добровольческого полка пермских заводчан-пролетариев. Зазубрин убедил подчиненных перейти на сторону красных и дезертировал вместе со всем своим отделением, после чего уже на другой стороне баррикад стал заведовать газетой «Красная звезда».

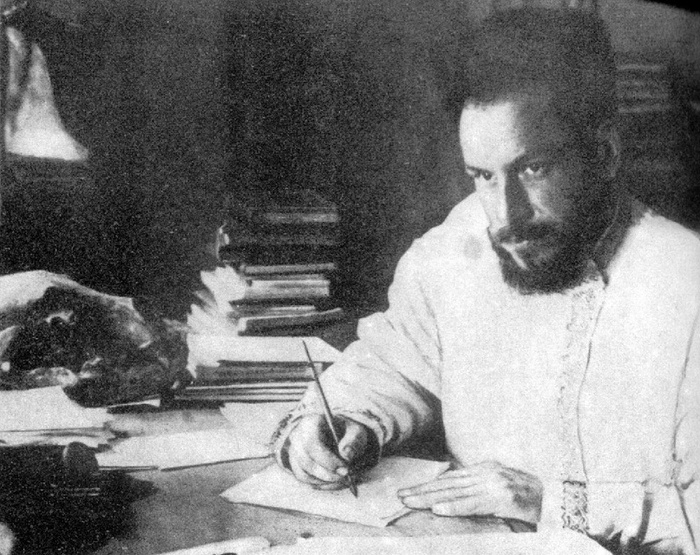

Владимир Яковлевич Зазубрин (Зубцов) — русский писатель, автор «Щепки»

В 1921 Зазубрин опубликовал роман «Два мира», посвященный белому террору и разгрому колчаковцев в Сибири. Книга начинается сценами расправы белогвардейцев над мирняком и группового изнасилования сельской учительницы, которую потом заживо сжигают в её же доме, — весь сюжет выдержан в подобном тоне. Книгу хвалила вся «красная элита»: Горький, Луначарский и даже сам Ленин.

В. И. Ленин: «Очень страшная, жуткая книга, конечно, не роман, но хорошая, нужная книга».

На каждой странице «Миров» белые выставляются баринами-эксплуататорами, решающими все проблемы кнутом, красные же, напротив, — рабочим братством, взявшим в руки оружие поневоле. Между двумя сторонами постоянно проводятся параллели, к примеру, белые пленных расстреливают, красные — дают советское гражданство и радостно принимают военных специалистов в РККА.

Советская республика изображена пусть и не идеальным государством, но страной, где человек человеку друг.

Но уже через пару лет, в 1923 году, Зазубрин сам же сломал созданный им образ Союза. После длительных личных бесед с сотрудниками чрезвычайной комиссии он написал повесть «Щепка» о буднях чекистов, так сказать, по горячим следам. Сцены кровавых расправ перемежаются в «Щепке» с тяжелыми рассуждениями о сути революции. За свою художественную бескомпромиссность, несмотря на заступничество Горького, Зазубрин «попал на карандаш», впоследствии подвергся травле, был арестован и во время сталинских чисток в 1937 году по злой иронии расстрелян НКВД.

Тем не менее писатель никогда не считал «Щепку» антисоветским произведением, напротив — он утверждал, что «искренне хотел написать вещь революционную, полезную революции» и даже отправил рукопись на оценку главному чекисту — Дзержинскому. Железный Феликс, к слову, разглядел за внешними ужасами книги тот самый полезный делу революции посыл, но ограничился рецензией в духе «сильно, но слишком не ко времени, приходите лет через 50».

Феликс Эдмундович Дзержинский — основатель и руководитель ВЧК

Дело в том, что Зазубрин писал о революции, и в том числе о красном терроре, намного честнее современников. В его понимании революция — вовсе не романтизированный образ женщины с флагом с картины Эжена Делакруа, ведущей за собой народ к свободе, равенству и братству. Революция по Зазубрину — это не только пафос лозунгов, борьба за Великий Идеал и Марсельеза, это в том числе и расправы над ее врагами, кровь и трупный смрад. На страницах книги можно найти слова: «Пусть не обманывается никто, не создает себе иллюзий. Меньше иллюзий — меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд». Зазубрин и не обманывает: его революция — это не сказочная француженка с оголенной грудью, это «баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубахе», и она не будет плакать над чьей-то прервавшейся в темном расстрельном подвале жизнью, как крестьянка не плачет, закалывая свинью.

Повествование сосредоточено вокруг начальника ГубЧК Андрея Срубова, который по долгу службы и сердца руководит расстрелами врагов советской власти. Действие повести перемежается с рефлексией протагониста — самой ценной и интересной частью книги, так как именно через мысли главного героя Зазубрин формирует свой символ революции. Срубов в своих размышлениях постоянно обращается к образу революции-крестьянки, пронося его через всю повесть, и, несмотря на его пугающую приземленность и почти языческую мрачность, любит ее всей душой. Он называет революцию своей «великой и жадной любовницей» и готов принести на ее алтарь столько жертв и пролить столько крови, сколько будет нужно. Революция — дело страшное. Но необходимое.

Товарищ Андрей Срубов из фильма. В повести его внешнсть существенно отличается

То и дело в тексте встречаются уколы в сторону «революционных гуманистов», которые признают теоретическую необходимость террора, но падают в обморок не то что от сцены расстрела, а от бумажного пореза на пальце, называя чекистов не иначе как палачами и убийцами, — людей, которые, по их же мнению, взяли на себя самую грязную и страшную, но важную и неизбежную для построения нового мира работу:

«О, вы не любите чернорабочих черного труда. Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью. И мясник для вас ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни. А палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным Малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение...»

«Щепка» — смачная оплеуха всем писателям Серебряного века, которые так ждали и славили грядущую революцию, а столкнувшись с суровой реальностью в виде безжалостной широкозадой бабы, оторопели и отреклись от нее. Зазубрин как бы говорит: «Хотели? Звали? Ну так не ужасайтесь последствиям и не заламывайте рук. Революция — она вот такая, и надо ее любить несмотря ни на что».

Срубов, по мнению Зазубрина, как бы парадоксально это не звучало, — однозначно положительный персонаж и ролевая модель для советского гражданина. Он честен, умен, справедлив и, даже будучи чекистом-палачом, старается соблюдать революционную дисциплину: «Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности». Так, он приказывает расстрелять красноармейца, пытавшегося изнасиловать приговоренную к смерти девушку: «Позволено стрелять — позволено и насиловать. Все позволено… Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено». Это жестокая справедливость, но все же справедливость, и Срубов не делает исключений ни для своих товарищей, ни для себя: например, он отпускает на все четыре стороны бывшего добровольца-белогвардейца, в свое время ранившего Андрея в бою. Срубов не упивается властью и не мстит, если вчерашнего врага нет в списке — значит, надо отпустить, отбросив личные счеты. Чекист воспринимает свою работу как тяжкий долг, который он несет во имя будущего блага.

Отец Андрея, Павел Петрович Срубов, в письме к сыну почти слово в слово повторяет сентенцию из «Братьев Карамазовых» Достоевского про слезинку невинного ребенка. Он пишет, что не получится «воздвигнуть здание человеческого счастья» на «миллионах расстрелянных и замученных». Позже, когда другой чекист сообщит младшему Срубову, что расстрелял Павла Петровича за антисоветскую деятельность, Андрей, попивая кофе с коллегой, убившим его отца, лишь заметит: «…когда один простодушный чекист на допросе спросил Колчака, сколько и за что вы расстреляли, Колчак ответил: „Мы с вами, господа, кажется, люди взрослые, давайте поговорим о чем-нибудь более серьезном“. Понял?»

Та же сцена из экранизации

Зазубрин переиначивает гуманистический посыл Достоевского: жертва во благо революции — жертва неизбежная, жертва необходимая, и неважно, какой она будет. Важна готовность принести её в нужный момент, будь это хоть твой отец, брат, хоть ты сам. Буржуазные рассуждения о слезинке ребёнка ведут к малодушию, которое недопустимо, когда жизнь положена на алтарь революции.

Срубову придется отдать самое ценное, что у него есть — жизнь, чтобы доказать приверженность идеям революции, ведь как бы он ни старался во имя ее славы, он всегда будет ей чужд. Ведь он — бывший «буржуй», классовый враг.

Ефим Соломин, простоватый мужик-крестьянин, убивает дворян, как раньше убивал у себя в деревне скот — для него это будничный труд, который просто нужно сделать: «Соломин знал, что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал». Ян Пепел — эталонный чекист по праву рождения, он пролетарий и расстрелять классового врага для него в порядке вещей, как выкурить утреннюю сигарету. Пепел замечает в разговоре со Срубовым: «Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философий». Далеко уехать на «философий» невозможно и к концу повести протагонист не выдерживает внутренней борьбы и увиденных кошмаров и сходит с ума, полностью отдав себя своей «любовнице».

Ян Пепел из экранизации

И Срубов — лишь один из многих. Так сложилось, что революция отвергла саму его суть, судьба Андрея была предрешена с самого начала, но любой чекист, не только интеллигент, как ветеран Вьетнама, не способен вернуться к обычной жизни. Такая «работа» навсегда накладывает отпечаток, ломая и изменяя человека. Никто не может вечно служить чекистом, ведь «чекист, расстрелявший пятьдесят контрреволюционеров, достоин быть расстрелянным пятьдесят первым».

Книга полна смертей, слез, страданий и человеческого несчастья, а причина всему — чекисты, но финал дарит главному герою искупление, оправдывая все его деяния. В сумасшедшем бреду Срубов видит метафору всей своей работы — кровавый поток, в котором плывут почерневшие и полуразложившиеся человеческие останки, но «вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан» — все те беды, все страсти и ужасы, что пришлось претерпеть как жертвам, так и их палачам в будущем окупятся, здание человеческого счастья, несмотря на убеждения Павла Петровича, все-таки будет построено.

«Щепка» писалась на заре советской государственности и была обращена в будущее, она обещала, что все, что творилось в те дни, не будет и не может быть напрасным, что заплаченная цена справедлива и невелика. «Щепка» была оправданием страданий народа и памятником палачам, которые ценой собственных и не только жизней расчищали путь в новый мир.

Повесть, естественно, не пустили в печать и забыли про нее вплоть до 1989 года, когда ее впервые опубликовали при содействии Виктора Астафьева. Зазубрин внял увещеваниям Дзержинского и планировал переделать книгу в роман, но, к сожалению, схлопотал черную метку диссидента и не успел закончить работу, а оригинальная рукопись долгое время считалась утраченной, пока поклонники писателя не нашли ее в одном из архивов.

К моменту выхода «Щепки» от грез о мировой революции не осталось и следа, через два года не стало и советского государства, а еще через год Рогожкин закончил работу над «Чекистом».

Александр Владимирович Рогожкин — русский режиссер

Экранизация сохранила мысли, заложенные писателем в оригинал, но если «Щепка» смотрит вперед, то «Чекист» оглядывается назад. В 1992 году зазубринский нарратив заиграл новыми мрачными красками — повесть с революционно-коммунистическим посылом превратилось в жуткую трагедию о бессмысленности жертв. Советский строй с самого появления постепенно утрачивал революционный пыл, и от изначальных пламенных заветов в финале осталась лишь символика. С каждым годом жертвы, принесенные на алтарь «Великой Идеи», имели все меньше смысла, а в 1991 году вместе с развалом СССР утратили его окончательно, что изменило посыл книги и фильма, сделав их трагичнее и пронзительнее.

«Чекист» вплоть до финала старается очень точно, буквально слово в слово, воспроизвести оригинал, но в силу ограниченности хронометража некоторые сцены оказались сокращены или вырезаны под корень: например, от взаимоотношений Срубова с отцом остался лишь разговор с расстрелявшим того чекистом. Сцена все еще показывает Андрея верным, даже фанатичным, революционером, но нарратив про «слезинку ребенка» полностью теряется, что делает ленту несколько беднее и, к сожалению, таких моментов в фильме немало.

Также сама структура повести заставляла вносить в «Чекиста» небольшие, но все же ощутимые изменения. В «Щепке» много эпизодов с путающимися перемежающимися друг с другом, размышлениями Срубова, которые сменяются чехардой — в книге это художественный прием, показывающий внутреннее состояние протагониста, его надрыв, но в кино реализовать подобный поток сознания просто невозможно, из-за чего Рогожкину пришлось изворачиваться и вкладывать мысли Андрея, известные лишь самому герою и читателю, в уста персонажей и иногда даже специально прописывать под это сцены.

Андрей Срубов излагает другому чекисту свои соображения о сути революции

Но самое большое отличие «Чекиста» проявляется ближе к финалу. В книге есть сцена помилования крестьян, восставших против советской власти. Она органично вплетена в повествование и именно благодаря ей Срубов окончательно убеждается в верности своего пути:

— Товарищи, Революция — не разверстка, не расстрелы, не Чека. — В море огня мелькнула черная обуглившаяся фигура расстрелянного отца и исчезла, сгорела. — Революция — братство трудящихся.

Срубов, отпускает бывших бунтовщиков, потому что «обманутым крестьянам советская власть не мстит», он делает это не из личных интересов, но попутно получает утешение после потери отца, ведь один человек — ничто по сравнению с интересом народа, которых и олицетворяют крестьяне, пусть одурманенные и восставшие — «Класс в целом никогда не останавливается над трупом — перешагнет».

В фильме же сцена выстроена совершенно иначе — другие чекисты однозначно высказываются за казнь мятежников и следуя «целесообразности» и «железным рамкам порядка» из-за которых Срубов приговорил к смерти насильника, он должен был отдать приказ о расстреле, но Андрей поступает наперекор и коллегам и своим прошлым убеждениям, освобождая заключенных. Это важный и переломный момент для персонажа, потому что он перестает идти на поводу у интересов революции, он милует бунтовщиков лишь по своей и ничьей еще воле.

В конце «Чекиста» Срубов также сходит с ума, но при совершенно иных обстоятельствах, что кардинально меняет ключевую идею фильма. Присутствуя при еще одной казни в расстрельном подвале, Андрей шепчет молитву о покаянии и пытается затеряться среди приговоренных, чтобы разделить их участь, чего у него, правда, не выходит. Фильм показывает сломавшегося, разуверившегося и искренне сожалеющего человека, в то время как книжный Срубов даже в своих галлюцинациях продолжал славить революцию.

Последние кадры картины, как и финал повести, — сумасшедший бред Срубова, и в обоих случаях он метафоричен и обещает герою прощение. Но если книга через образ реки показывает, что вся пролитая кровь была не напрасна, то фильм дарит герою искупление именно через его раскаяния, заканчиваясь умиротворяющей и в то же время печальной сценой поездки Срубова верхом на белом коне.

Несмотря на такую разницу, и фильм, и книга оставили во мне одинаковые чувства. Очень печально проникать в мысли палача, искренне полагающего, что он строит рай на земле, зная, что все его чаяния тщетны, деяния напрасны, а все, чего он добьется, — лишь ненужные страдания, и его дело, ради которого он и миллионы таких же отдали жизнь, превратится в фарс.

Мне очень хотелось бы сказать, что «Щепка» — памятник своей эпохе, что Зазубрин написал ее в двадцатых годах и там ей и стоит оставаться, что сейчас другое время… Но спустя год после премьеры «Чекиста» на Краснопресненской набережной столицы танки во имя демократии открыли огонь по Белому дому.

Для меня и «Щепка», и «Чекист» всегда будут напоминанием о тех жертвах, которые уже принесла наша Родина, и которые, к сожалению, нам только предстоит претерпеть и, возможно, именно такое напоминание поможет сделать первые — не напрасными, а вторые — немногочисленными.

Автор: Алексей Петров

Еще больше новостей и статей в нашем сообществе и Telegram-канале.

Задолго до "Отступников" Скорцезе

И гораздо интереснее

История одного чекиста и гаишника

Жил да был в городе настоящий чекист. Вёл себя дерзко, блатной был (в моём гражданском понимании), одевался с иголочки, катался на своём авто. Многие в городе его знали. В один из обычных дней он приближаясь на работу видит ДТП. Останавливает возле гаишника рядом, и спрашивает:

- Что случилось? Гаишник отдав честь (видимо знал кем тот работает) отвечает, так мол и так.

- Наказать его. Требует гаишника чекист имея ввиду одного из участников ДТП.

- Будет сделано. Слушаюсь. отвечает гаишник. После того как чекист отъехал, гаишник вслух и довольно громко говорит:

- Пиздуй, пиздуй, я сам знаю что делать и кого наказывать. Стоящий рядом человек (рассказавший эту истории) проходил мимо. Как раз остановился поглазеть и всё слышал. Через некоторое время из конторы выезжает наш чекист. Приближается к месту ДТП. На тот момент гаишник уже оформив все протоколы уезжает с места происшествия. Человек говорит чекисту:

- А вы знаете, что гаишник про Вас сказал? Чекист догадался и говорит:

- Не продолжай я всё понял.

Гаишнику скорее всего ничего не было за это.

Всем закалённым скептикам: Специально для Вас будет отдельные истории. Создам для этого целую серию. Потерпите маленько. Будет 100% пизд@ж и никаких баянов.

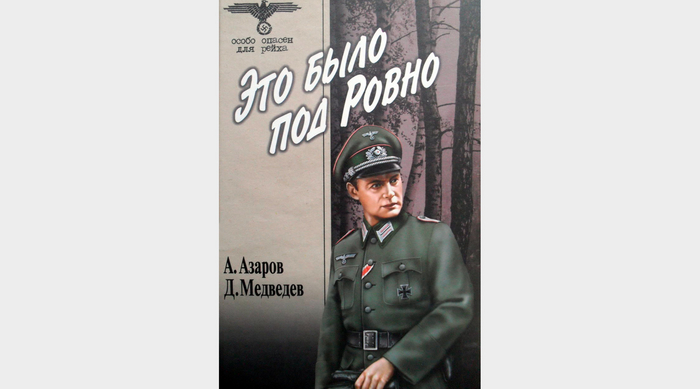

Сильный духом. Легендарный командир партизанского движения Дмитрий Николаевич Медведев

В Великую Отечественную войну, несмотря на ранения, контузии и серьёзные проблемы со здоровьем, Дмитрий Медведев более двух лет провёл в тылу врага, уничтожая живую силу и технику противника и снабжая Центр разведывательной информацией. Ещё до войны он 20 лет служил в органах госбезопасности. Разведчик обладал непростым характером, был требователен к подчинённым, но берёг своих бойцов и не терпел несправедливости.

Партизанский командир Дмитрий Медведев РИА Новости © Леонид Коробов

Согласно официальной биографии, Дмитрий Медведев родился 22 августа 1898 года в городе Бежица, который сегодня является одним из районов Брянска. В некоторых источниках можно найти информацию о том, что на самом деле Медведев родился позднее, а лишний год прибавил, чтобы в 1918 году записаться в Красную армию. Однако в документах такая информация отсутствует.

Будучи выходцем из рабочей семьи, после окончания гимназии в 1917 году Медведев сразу включился в революционный процесс. Стал секретарём приёмной Брянского совета, а затем — бойцом Красной армии, защищал Петроград от Северо-Западной армии Николая Юденича, позднее как военнослужащий был задействован в борьбе с бандитами. В 1920 году он перевёлся из армии в брянскую ЧК. Однако на малой родине задержался ненадолго — был направлен в Донбасс, а затем в Одессу, где в 1925-м возглавил секретный отдел Одесской ГПУ. Медведев привлекался к выполнению специальных заданий по всей территории УССР, проявляя при этом поразительный талант.

Ещё в самом начале карьеры он сумел задержать в поезде двух польских шпионов, не зная точного времени их прибытия и имея на руках лишь самое общее описание одного из них. Шансы на успех были минимальны, однако Медведев вычислил шпионов по манере поведения — их мимика, жесты и позы были не характерны для местных жителей.

Освобождение Киева от белогвардейцев и немецких интервентов. Осень 1919 года РИА Новости

Освоил будущий партизанский командир и операции по внедрению в ряды врагов своих агентов. Благодаря этому группе Медведева удалось разгромить в Донбассе банду одного из самых опасных местных атаманов — Каменюки.

Чтобы покончить с подпольной белой организацией, ему самому пришлось внедриться в банду врага. Чекистам стало известно, что в Крыму и Херсоне ожидают прибытия эмиссара из Парижа. Западный посланник должен был координировать деятельность подпольной структуры, состоявшей из бывших сторонников белого движения и местных уголовников. Злоумышленники планировали серию крупных ограблений, а затем — мятеж. Интеллигентный Медведев убедительно сыграл роль аристократа, прибывшего из Франции, собрал весь актив банды на отдалённом хуторе в степи, после чего лично вошёл в дом с оружием в руках и объявил присутствующим, что они окружены.

Как рассказывает в своей книге «Легендарные разведчики» историк спецслужб Николай Долгополов, во время голода на Украине в 1932—1933 годах чекист Медведев (на тот момент — начальник отдела ГПУ в Киеве) вместе с коллегами и членами их семей создал коммуну для беспризорных детей, в которую сотрудники спецслужбы отдавали продукты из собственных пайков. Кроме того, Медведев инициировал проведение лотерей, а полученные средства полностью направлял на закупку еды для жителей голодающих областей.

В 1932 году Дмитрий Медведев был удостоен звания «Почётный чекист». С начала 1930-х он был привлечён к борьбе с первыми ячейками Организации украинских националистов (ОУН-УПА*), возникавшими в западных регионах УССР. Ставку Медведев делал на разъяснение населению, чем опасны идеи экстремистов.

В середине 1930-х Медведев начал борьбу с коллегами, которые из карьеристских соображений фабриковали дела по «контрреволюционным» статьям. Это, безусловно, не могло понравиться его окружению. Вскоре обстоятельства сложились таким образом, что под каток репрессий попал его брат Александр. Этим обстоятельством поспешили воспользоваться недоброжелатели Медведева — против него была развёрнута травля, и в 1938 году, когда он был уже помощником начальника управления НКВД в Харькове, его судьба буквально повисла на волоске.

Но чекист не растерялся: он приехал в Москву и с Курского вокзала отправил письма Сталину и Ежову с требованием принять его и выслушать, угрожая в противном случае объявить голодовку. Его демарш возымел эффект. Почётного чекиста и капитана госбезопасности (звание, аналогичное армейскому полковнику) никто трогать не стал. Его даже не уволили. Но недовольные коллеги всё-таки смогли ему навредить: добились, чтобы сначала Медведева перевели из УССР служить на строительство Беломорско-Балтийского канала, а затем отправили в Норильск.

Там Медведев вновь вступил в схватку с коллегами, которые фабриковали новые дела в отношении заключённых, отбывших срок наказания. На своём он настоять смог, но сослуживцы пожаловались на него в Москву. В результате почётного чекиста отправили в запас по состоянию здоровья всего в 41 год. Впрочем, его выслуга с учётом участия в боевых действиях и спецоперациях достигла уже 42 «календарей».

И снова в бой!

Выйдя на заслуженный отдых, Дмитрий Медведев поселился на даче в Подмосковье, но смириться с вынужденным бездействием не мог. Он отправлял в НКВД рапорты с просьбой использовать его опыт во время Финской войны или Освободительного похода, но документы оставались без внимания.

24 июня 1941 года Медведев направил Лаврентию Берии и Павлу Судоплатову, возглавившему с началом войны Особую группу при НКВД, новое письмо, в котором предложил создать чекистскую спецгруппу для организации партизанского движения в тылу врага. В этот раз он был услышан. Медведева вернули на службу и предложили создать специальный отряд под названием «Митя» для противостояния фашистским захватчикам на Брянщине.

«Осенью-зимой 1941 года отряд «Митя» превратился в ядро движения сопротивления. Именно проведённые Медведевым и его людьми операции придали партизанскому движению в регионе столь мощный толчок, превратив его в один из главных центров борьбы с агрессором на оккупированной территории.

За четыре месяца Медведев сумел сформировать сеть партизанских групп, благодаря чему в тылу немецких войск приступил к согласованным действиям отряд из 4 тыс. бойцов», — рассказал в беседе с RT учёный секретарь Музея Победы Сергей Белов.

По словам историка спецслужб писателя Игоря Пыхалова, действия Медведева в тылу врага были признаны чрезвычайно эффективными. Отряд существовал до начала 1942 года и успел провести около 50 крупных

Дмитрий Медведев в партизанском отряде © Wikimedia Commons

Весной 1942-го Медведева отозвали для работы в Высшей школе НКВД, но уже в июне отправили с новым заданием в фашистский тыл. «Тот факт, что после выполнения первого задания его сразу же отправили на новое, аналогичное, свидетельствует о том, что работу Медведева высоко оценили в Ставке Верховного Главнокомандования», — подчеркнул эксперт.

С лета 1942 года по зиму 1944-го Медведев командовал партизанским отрядом «Победители», действовавшим на Западе и в центре Украины. «На Украине в глубоком тылу противника, прямо под боком у администрации рейхскомиссариата Медведеву удалось создать отряд численностью до 1 тыс. человек. Чаще всего такого рода формирования существовали достаточно недолго, в особенности на территории Западной Украины. Однако Медведев сумел не только переиграть командование карателей (его отряд пережил более 120 столкновений с противником), но и провести серию блестящих диверсионных акций на особо охраняемой территории. Его людьми было уничтожено в общей сложности более 12 тыс. солдат и офицеров вермахта, карателей и пособников оккупантов. В том числе были ликвидированы 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации», — рассказал Сергей Белов.

На базе отряда под руководством Медведева действовал и легендарный разведчик Николай Кузнецов, получивший информацию о готовящемся в Тегеране покушении на Сталина, Рузвельта и Черчилля. Он же добыл данные о подготовке гитлеровского наступления летом 1943 года и сумел уничтожить целый ряд высокопоставленных нацистов.

Советский партизан-разведчик Николай Иванович Кузнецов РИА Новости

«В расположении отряда «Победители» проживала многочисленная группа беглецов из еврейского гетто. Для партизанского движения на Западной Украине это было весьма необычно. Среди местных жителей (в отличие от выходцев из восточных областей Украины и Белоруссии) были традиционно сильны антисемитские настроения. Однако благодаря Медведеву антисемитизм в отряде был уничтожен ещё в зародыше», — отметил Сергей Белов.

В феврале 1944 года отряд «Победители» двинулся на соединение с основными силами Красной армии.

Но раны, контузии и старые травмы к этому времени буквально свалили Дмитрия Медведева с ног — он командовал отрядом, лёжа в повозке.

Подчинённые впервые ослушались командира и сообщили в Центр о состоянии его здоровья.

Медведева незамедлительно отправили в госпиталь. И хотя он просился снова в бой, его оставили на руководящей должности в тылу, назначив заместителем начальника 4-го Управления НКВД. 5 ноября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Война после войны

В 1945 году Дмитрий Медведев полгода провёл в Прибалтике, борясь с оставленной нацистскими спецслужбами агентурой, руководившей бандами «Лесных братьев». В 1946 году он вышел в отставку и занялся писательским трудом. Он успел написать три книги, по мотивам которых позднее были сняты художественные фильмы.

© Издательство « Вече» (2008)

«Характер Медведева был весьма противоречив. С одной стороны, его запомнили как достаточно жёсткого, крайне требовательного человека, он был нетерпим к проявлениям слабости. С другой стороны, Медведев принципиально не оставлял раненых на поле боя, даже если его отряд преследовали каратели, — он никогда не бросал своих. Когда после войны винницких подпольщиков, с которыми он тесно сотрудничал, попытались обвинить в измене, Медведев яростно их защищал. Он задействовал все свои связи и временно приютил гостей из Винницы в своей квартире в Москве. Как личность Медведева отличали неизменно позитивный настрой и хорошее чувство юмора. В его представлении первоклассный боец в принципе не мог быть угрюмым, замкнутым человеком. Поведение Медведева отличала выдержка, но, когда позволяли обстоятельства и судьба отряда не зависела от поведения командира, он превращался в полностью открытого человека, не скрывая ни гнева, ни радости», — подчеркнул Сергей Белов.

14 декабря 1954 года Дмитрия Медведева не стало. Ему было всего 56 лет — не выдержало сердце. Партизанский командир был в это время очень возмущён реабилитацией служивших Гитлеру украинских националистов и гонениями, развернувшимися в УССР, на советских подпольщиков.

После смерти героя в разных городах СССР в честь Медведева были названы улицы и школы, в память о нём установлены мемориальные доски и памятники. Правда, после 1991 года имя его стало исчезать с карты Украины: сначала громили памятники, установленные легендарному командиру, а в 2015-м лишили его имени улицу в Виннице. Её переименовали в честь известного врача Николая Амосова. Зато неподалёку другую улицу и сразу два переулка назвали в честь боевика УПА Емельяна Грабца, возглавлявшего в начале войны оккупационную милицию в Ровно, занимавшуюся «окончательным решением еврейского вопроса».

«Неудивительно, что Медведева так ненавидят бандеровцы. Что бы ни говорили сегодня националисты, в годы войны ОУН-УПА работала на гитлеровцев, и её боевики были для отряда «Победители» такими же врагами, как бойцы вермахта и СС, и партизаны Медведева с ними успешно боролись», — резюмировал Игорь Пыхалов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Источник: https://russian.rt.com/science/article/547447-medvedev-razve...

"Нехорошо, Шурик! Совсем нехорошо!". 11 ноября 1974 года на экраны вышел "Свой среди чужих, чужой среди своих"

11 ноября, в 70-е гг., с интервалом в 5 лет на экраны вышли сразу 2 легендарных советских фильма с громоздкими, но звучными названиями: "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974) и "Место встречи изменить нельзя" (1979). Сегодня подробно остановимся на первом.

"Свой среди чужих, чужой среди своих". Таково название одного из лучших фильмов про чекистов всех времён; оно раскрывает нам сущность госбезопасности: работа своих среди чужих (разведывательная и подрывная деятельность в стане врага) и выявление чужих среди своих (контрразведывательная и контрподрывная работа у себя дома).

Название фильма было на слуху с детства, однако саму картину я впервые посмотрел относительно недавно. Первое впечатление оказалось скомканным: ничего не понятно – кто, где, за кого, почему. К тому же меня разочаровала (и до сих пор разочаровывает) явно непроработанная, непродуманная сцена, где герой Богатырёва убивает героя Михалкова.

Однако именно послевкусие от фильма было очень сильным: сразу же захотелось пересмотреть его ещё раз. Сделав это и досконально разобравшись, что к чему, я полюбил эту картину и включил её в 10-ку своих любимых фильмов, где она пребывает до сих пор.

Чтобы больше не возвращаться к негативу, сразу разберу тот самый разочаровывающий эпизод: Егор Шилов какое-то время висит над обрывом, держась за небольшой кустик, затем он без посторонней помощи каким-то образом выбирается оттуда, после чего запросто убивает атамана выстрелом из револьвера.

Явная неправдоподобность, я бы даже сказал, лживость этой сцены усугубляется тем, что перед этим атаман Брылов сам стрелял в ротмистра Лемке и делал это куда менее удачно – при том, что во-первых, стрелял из пулемёта; во-вторых, стрелял по статичной мишени (Лемке был связан), да ещё и почти в упор; в третьих, стрелял в совершенно спокойной ситуации. И при всём при этом лишь не самым значительным образом ранил Лемке в плечо и в ногу.

Шилов же стрелял, во-первых, из пистолета; во-вторых, стрелял не просто по движущемуся, а по удаляющемуся объекту; в-третьих, стрелял в крайне стрессовой ситуации. И застрелил.

После провисания на краю пропасти (а до этого Шилову пришлось ещё и длительное время грести по реке ) руки у него дрожали бы так сильно – от физического и нервного напряжения – что даже просто держать пистолет Егору было б очень трудно, а тем более точно стрелять по движущейся мишени, с каждым промахом уходящей всё дальше.

К тому же целился Шилов очень долго (Брылова он достал с четвёртого выстрела), а чем дольше ты целишься, тем тяжелее становится рука, тем больше напряжение, тем меньше у тебя контроля над ситуацией и меньше шансов попасть.

Я не любитель цепляться к фильмам или книгам на предмет того, что в реальной жизни такого, как там, быть не могло: конечно, без художественного вымысла ни фильм не снять, ни книгу не написать. Но в данном случае – это не художественный вымысел, а халява и явная недоработка создателей фильма.

Данный эпизод искусственного притягивания к нужному финалу (злодей Брылов убит, золото вернулось к Шилову) не то чтобы портит фильм, но несколько удешевляет его.

Логическое объяснение этого косяка у меня только одно: считается, что Михалков снимал фильм под впечатлением от американских вестернов. А американское кино – будем откровенны – рассчитано на тупых людей.

Отсюда в нём огромное количество тупой стрельбы, тупого мордобоя, тупых спецэффектов, тупых погонь, никак логически не вытекающих из смысла фильма – потому что смысла в этих фильмах тоже нету.

Создатели американских фильмов – в отличие от создателей фильмов советских – никогда не напрягались по поводу художественного и нравственно-воспитательного аспектов, по поводу продуманных сюжетов, глубокого раскрытия образов героев, работы консультантов над кино. Вот драки, порнография, стрельба, погони и были призваны маскировать пустоту, духовную нищету голливудских фильмов.

После снятия "Своего среди чужих..." пройдёт всего лишь полтора десятилетия, в СССР отменят киноцензуру и наши фильмы в подавляющем большинстве станут такими же ущербными, как и заокеанские.

Но тогда, в начале 70-х, проникновение в наш кинематограф пиндосовского духа, снятие пусть и не целого фильма, а только его фрагмента по пиндосовским лекалам – это был тревожный звонок!

Итак, к фильму! Отгремели выстрелы Гражданской войны. Победа осталась за большевиками; но борьба отнюдь не закончилась. Предстоит грандиозное восстановление страны из руин; враг же никуда не делся, а просто ушёл в подполье. Чем-то такая борьба даже хуже войны: там врага ты знаешь в лицо, а здесь – чужие среди своих.

Именно для выявления таковых трое из пяти наших героев, ковавших победу в Гражданской войне, уходят на службу в ЧК. Это Степан Липягин (Н. Пастухов), Егор Шилов (Ю. Богатырёв) и Николай Кунгуров (А. Пороховщиков). Василий Сарычев (А. Солоницын) становится председателем местного исполкома. Андрей Забелин (С. Шакуров) загружается кабинетной, бумажной работой.

При этом Кунгуров и Сарычев, став начальниками, успели изрядно облысеть – в сравнении с начальной сценой, в которой наши герои празднуют победу. Кстати, в густых париках и омолаживающем гриме идентифицировать Пороховщикова и Солоницына не так-то просто.

Не все довольны своим новым положением. Импульсивный, неусидчивый Забелин то и дело пытается дезертировать с бумажного фронта, который ему явно не по душе. Не чувствует гармонию и Кунгуров: "Не могу я на это должности, Василий! Мне бы в армию или на завод".

У героя Пороховщикова такое недовольство – скорее минутная слабость: когда Забелин предлагает ему поменяться должностями, Кунгуров такой вариант категорически отвергает.

Что же касается героя Шакурова, то как же мудро поступили большевики, определив его именно на бумажный фронт работы. Представьте, сколько дров Забелин с его горячностью и невыдержанностью наломал бы в ЧК, куда он порывался.

Ну а дальше начинаются события, имеющие вполне реальную историческую основу: "светочи" демократии и человеколюбия из Лиги наций отказывают голодающим Поволжья в помощи: хлеб молодая Советская республика может купить только за золото, отправку которого и приказывает ускорить директива из Москвы. Выполнение операции возлагается на местную ЧК.

Тут в дело и вступает Чужой среди своих, срывая отправку золота. Причём дважды. Сначала белобандиты похищают Шилова – главного ответственного за выполнение операции. А когда красные, полагая, что Шилов убит, всё же отправляют поезд – но только без шума и охраны – белые офицеры грабят его и похищают золото: благодаря своему человеку в ЧК эта информация не была для них тайной.

Создатели фильма сразу дают возможность умеющим читать между строк зрителям, кто есть "крот": герой Н. Засухина (лже-Никодимов) и до отправки поезда – на заседании губкома, и после его ограбления – в ЧК, вроде бы ненавязчиво, но упорно пытается вызвать у коллег недоверие к Шилову, кивая на то, что его родной брат – казачий сотник, воевавший против Советской власти.

А громче всех "Кричи вора!" кричит известно кто. Затем зрителю подаётся информация, что рабочей рукой лже-Никодимова является левая; но об этом – позже.

Однако после успешной операции белых происходит совсем непредвиденное: уже на другой поезд, в котором они везут украденное золото, совершает налёт банда местного атамана; трое офицеров убиты (ещё один был застрелен чекистами при ограблении первого поезда), золото перепохищено.

В этих двух эпизодах ограбления, в сжатой форме, показаны такие исторические явления, как белый террор и террор зелёный – явления преступные и бессмысленные: убийства ради убийств, ради наживы; насилие ради насилия.

Красный же террор всё-таки имел и позитивный смысл – борьбу с теми, кто не хотел построения первого в мире социального государства – государства, в котором к минимуму было сведено социальное расслоение, активно функционировали социальные лифты и действовали широкие социальные гарантии для населения; борьбу с теми, кто мешал большевикам строить великое государство, которое через два с половиной десятилетия выиграет самую страшную войну в мировой истории, а ещё через полтора – первым запустит человека в Космос.

Ну а похитители Шилова поступают тонко: накачивая его наркотиками и удерживая у себя, они затем не убивают, а отпускают частично потерявшего память чекиста. Подозрение в "сливе" информации о поезде с золотом падает на него, и следствие уходит по ложному следу. Друзья Шилова сердцем понимают, что он невиновен. "А я в это не верю! Не верю! Нет, не верю, не верю... Не верю!" – приговаривает Сарычев.

Но что такое коммунизм, быть коммунистом? Это когда общие интересы ставятся выше личных, а если нужно, то и в ущерб личным – в противовес идеологии капитализма, при которой на железное первое место выходит не общее благо, а личное, в подавляющем большинстве случаев – в ущерб общему.

Наши друзья в ситуации с Шиловым отбрасывают личное, дружеское, и поступают с ним, как и с любым другим подозреваемым: закон должен быть един для всех. Общее дело требует разоблачения Чужого среди своих, возврат утерянного золото и закупку хлеба для голодающих – ради этого дела можно пожертвовать личными отношениями.

Шилов арестован. Оснований быть довольным у Егора нет, но наверняка он понимает, что на месте своих соратников поступил бы так же. И тут Шилов проявляет всю свою чекистскую находчивость и предприимчивость.

Сначала он сбегает из-под конвоя. Затем – приходит к железнодорожнику Ванюкину (умели в советских фильмах давать отрицательным героям звучные фамилии!), связному белобандитов, который и удерживал у себя Егора всё это время. Силой авторитета и кулака чекист принуждает его фактически добровольно явиться с повинной в ЧК – проверить факт явки Шилов не мог.

Далее, он внедряется в банду и подавляет уже находившегося там ротмистра Лемке силой кулака, а атамана Брылова – силой личности: главарю банды ничего не стоило "шлёпнуть" Шилова, не скрывавшего, что он чекист, да ещё и конкурент в борьбе за золото; но, видимо, шиловская харизма сказала своё веское слово.

Тем временем соратники Шилова, дёрнув за веревочку, коей оказался повинившийся Ванюкин, начинают распутывать дело по выявлению Чужого в своих рядах. Тем более, что он сам себя выдаёт, убив Ванюкина в камере и оставив чекистам великолепную улику в виде следа от удара на лице убитого, нанесённого левой рукой.

"Крот" и тут пытается действовать изобретательно, подбросив в камеру мундштук Забелина, отбывшего на операцию по ликвидации банды Брылова; но этот ход не срабатывает. Выяснив, что среди имевших доступ в камеру – только один левша, чекисты выявляют его.

Первоначально, услышав про левшу, уже незнающий, кого подозревать, Сарычев бросает Кунгурову спичечный коробок, но видя, что тот ловит правой рукой, понимает, что герой Пороховщикова тут ни при чём.

Интересно, что этот тонкий, интеллектуальный трюк с коробком приходит в голову не председателю ГубЧК, которому по должности полагается предпринимать тонкие, нестандартные ходы, а партийному работнику. Равно, как и изобретательное решение отправить золото простым вагоном, оставив бронированный у всех на виду приходит на ум Сарычеву, а не Кунгурову.

Если бы фильм был детективным и посвящался работникам госбезопасности, эти эпизоды можно было считать нестыковками; но так как фильм всё же не шпионско-чекистский, а приключенческий, и чекисты в нём фигурируют, как говорится, постольку-поскольку – то всё в порядке.

Начав копать под "крота", чекисты выясняют, что настоящий рабочий Никодимов был убит несколько лет назад, а работавший всё это время под его именем человек и есть агент белых в ЧК. Как именно чекисты это выяснили – осталось за рамками фильма, ибо, ещё раз надо подчеркнуть, шпионско-детективная линия картины полностью поглощается приключенческой.

Кстати, лишь недавно заметил киноляп в сцене разоблачения Чужого, заканчивающейся его ликвидацией – при попытке применить оружие. Эпизод, длившийся по факту несколько минут, судя по кинокадрам, тянулся несколько дней: в начале действа герой Засухина гладко выбрит и одет в классическую крестьянскую рубаху без пуговиц, а конце сцены он уже зарос щетиной и наряжен в рубашку также белого цвета, но уже с пуговицами и вертикальными полосками.

А в начале сцены, когда Кунгуров приезжает с вестью об убийстве Ванюкина в камере и в её конце – когда он заканчивает умываться водой из бочки и проходит проверку "на левшу" от Сарычева – герой Пороховщикова тоже одет в разные рубашки. Возможно, эпизод со спичечным коробком пришёл авторам в голову уже после основных съёмок.

Тем временем, дела у Своего среди чужих тоже идут в гору: Шилов ликвидирует Брылова и тащит на себе вновь обретённое золото в придачу с раненным Лемке. Кстати, это тема для отдельного разговора, но фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих" носит в себе достаточно глубокий идейно-политический смысл.

В частности, в ходе диалога между чекистом Шиловым и ротмистром Лемке последний очень ёмко и точно выразил всю гнилую сущность капитализма. "Это должно принадлежать одному, а не всем" – говорит Лемке, уговаривая Шилова присвоить золото себе. Это фраза потрясающе точно объясняет то, почему Россия при всех своих возможностях живёт так плохо – именно потому что её многочисленные ресурсы принадлежат одному, а не всем.

Не всему народу, а горстке паразитов, жирующих и не знающих куда девать деньги. Тогда как основная масса населения живёт в нищете и бедности, в лучшем случае – в кредитно-ипотечной яме, считая дни до зарплаты. Капитализм – зло, преступная идеология и преступное явление!

По законам киножанра Егор с гостинцами выходит прямо к Сарычеву, Кунгурову и Забелину, которые уже отчаялись найти и золото и Шилова, и готовы "отвечать перед Партией по всем законам нашего сурового времени".

Друзья вновь вместе празднуют победу, но их дружба уже не будет прежней: сними нет Липягина, а эпизод с недоверием Шилову, пожалуй, должен только укрепить дружбу, а не расколоть её.

Итак, в фильме есть всё, чтобы можно было назвать его удачным и даже шедевральным: яркий, красиво закрученный сюжет; сильное музыкальное сопровождение (отличная "Песня о корабле" на стихи Н. Кончаловской, прекрасно исполненная А. Градским, а также – главная музыкальная тема фильма); удачная актёрская подборка и индивидуально сильная игра.

Очень гармоничны в роли первых чекистов (т.е. рабочих и крестьян, мобилизованных на работу в ЧК) Ю. Богатырёв и особенно Н. Пастухов – с их простолюдинской внешностью. Украшает фильм образом придурковатого железнодорожника А. Калягин – мастер исполнять на высоком уровне самые разнообразные и противоположные роли.

Как обычно, хорош в роли аристократического подлеца А. Кайдановский, бывший одним из главных специалистов по игре не просто отрицательных персонажей, а глубинных злодеев, склонных к предательству, к тому, чтобы ударить ножом в спину. Удачно смотрится в образе бравого красноармейца С. Шакуров. А украшает фильм – в его начальной сцене – симпатичная девушка Екатерина Шадрина; почему-то, это её единственная роль в кино.

Отдельно хочется сказать про А. Пороховщикова, сыгравшего председателя местной ГубЧК. Пороховщиков часто исполнял в кино роли милицейских и чекистских начальников. И зря: не его это роли! Внешность у Пороховщикова безобидная, даже детская, а главное, голос совсем тихий, невнятный для силовика.

Особо нелепо это выглядит в фильме "Живая мишень", где Пороховщиков играет полковника милиции, у которого бандиты похитили дочь; и вот, сидит он у бандитов в гостях, угощается чаем и застенчиво, даже стыдливо, приговаривает "Спасибо, спасибо!", когда же разговор заходит о его дочери, выдавливая из себя, тихонько грозит главарю банды: "Тебе не жить, тебе не жить!".

Из-за такой, неудачной подборки актёров был, например, подпорчен очень неплохой фильм "Выгодный контракт", где А. Пороховщиков и А. Ромашин исполняют ну абсолютно не свои роли – майора и подполковника КГБ, соответственно. Если уж режиссёры так упорно видели в Пороховщикове сотрудника органов госбезопасности или внутренних дел, то озвучивать его должен был другой актёр.

Или ещё вариант – фильм "Ринг", где майор милиции в исполнении Пороховщикова в основном не говорит, а боксирует. В фильме "Свой среди чужих..." Пороховщикова озвучил Кваша – посредственный актёр, который по голосу, конечно, никакой не председатель ЧК, но за саму мысль создателям фильма – плюс.

И, наконец, А. Солоницын в роли председателя губкома. В лучших фильмах о первых чекистах часто встречается образ председателя ЧК, как вроде бы неприметного, невыразительного, а на самом деле – вдумчивого, рассудительного и укладывающего врага на лопатки в интеллектуальной схватке.

Таковы Ю. Назаров – в "Покушении на ГОЭЛРО", Э. Романов – в "Без видимых причин", В. Кенигсон – в "Сотруднике ЧК". Солоницын продолжает этот ряд. Пусть в фильме он не чекист, но содержательно, как было замечено выше, интеллектуальную, тонкую работу за председателя ГубЧК проделывает именно он.

И, в завершении, не могу не сказать об исторической нестыковке, связанной с героями Пороховщикова и Солоницина: оба в фильме носят галстук. В начальной и в финальной сценах фильма наши герои пускают под откос карету – символ буржуазного мира.

Так вот, галстук в те годы также считался одним из символов буржуазности. Под запретом галстуки, конечно, не были (вспомним хотя бы Молотова), но всё равно их тогда почти не носили. Тем более, речь идёт о главе местной партийной организации и главе местных органов госбезопасности.