С точки зрения Карфагена" Гай Аноним

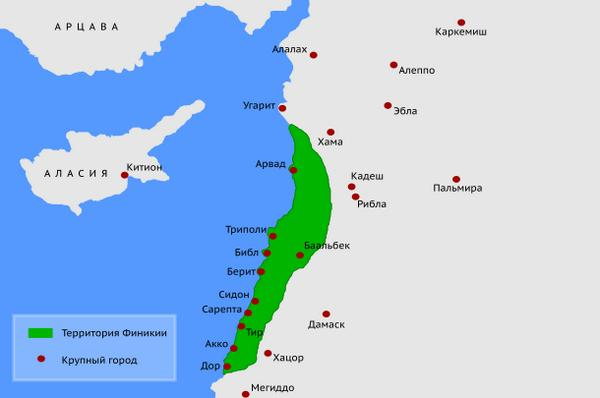

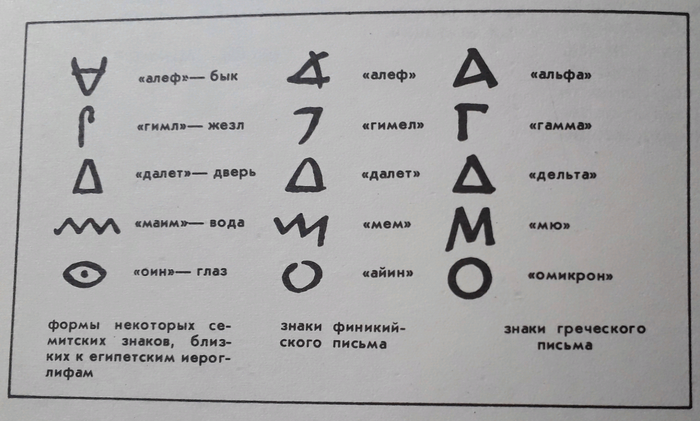

Греческое слово Φοίνικες (фойникес) переводится как «Страна пурпура», что имеет под собой самые веские основания — прибрежные племена здесь исстари промышляли добычей ракушек из семейства мурицид, иглянок, гипобранхиальная железа которых выделяет вещество 6,6’-диброминдиго, вошедшее в летописи античности как «тирский пурпур».

Путем довольно сложных манипуляций из ракушек добывался краситель — технология консервации и выварки достаточно подробно описана в «Естественной истории» Плиния Старшего, а масштабы добычи доселе внушают невольное благоговение. Рядом с Сидоном (нынешняя ливанская Сайда) в XIX веке был найден стадвадцатиметровый вал из раковин, содержавший не менее двухсот тысяч кубометров иглянок — это отходы только одного из постоянных производств, а таковых были десятки.

Себестоимость уникального красителя была высока, однако цены на не выцветавшие на солнце и после стирки ткани оказались еще выше; этот товар «Земли пурпура» расходился по всем царствам Древнего мира и мог считаться эквивалентом золота.

Показательно скопидомство персидских царей — в 330 году до н.э. Александр Македонский посетил сокровищницу дворца царя Дария в сдавшемся великому завоевателю городе Сузы, где было обнаружено неимоверное количество отрезов пурпурных тканей (вероятно несколько тонн), причем покупались они на протяжении минимум двух столетий: за это время не вылиняли и не потеряли своего благородного цвета.

Тонкая шерсть, окрашенная в Финикии отрезов пурпурных тканей (вероятно несколько тонн), причем покупались они на протяжении минимум двух столетий: за это время не вылиняли и не потеряли своего благородного цвета.

Тонкая шерсть, окрашенная в Финикии, накапливалась столь долго и бережно хранилась в закромах персидских царей явно не случайно — при нехватке денег в казне пурпурные ткани можно было продать, а общее количество шерсти в Сузах было оценено минимум в 130 талантов, то есть немногим меньше четырех с половиной тонн золота в эквиваленте. Сумма даже по тем легендарным временам очень немаленькая.

Очевидно, что располагая столь ценным активом как пурпур, Финикия получала немалые дивиденды. Был и второй источник дохода, не менее прибыльный — стекло, причем как и в случае с ракушками-иглянками обитатели морского побережья завели стеклянное производство от бедности: полезные ископаемые в окрестностях отсутствуют, нет возможности производить бронзу, главный товар Древнего мира, а на перепродаже товаров приобретенных у соседей, таких же нищебродов, много не заработаешь. Зато предостаточно песка и мела, как основы для стеклоделия.

Стекло вовсе не было финикийской придумкой, его давным-давно изобрели в Междуречье и Египте, но только в Финикии после долгих экспериментов научились создавать прозрачное стекло, да еще и окрашенное в различные цвета. Успех был бешеный, рынок оказался прочно завоеван, модницы на пространстве от Индии до Испании красовались в восхитительных бусах Тирской и Сидонской работы, а их мужья пили вино из красивых прозрачных сосудов со сложным орнаментом...

Как и было сказано выше, этническая принадлежность финикийцев не вызывает особых споров: это те же самые древнесемитские племена ханаанеев, бывших кочевников, с которыми близко познакомились филистимляне в Газе. Ханаан, страна ханаанеев, как и в греческом варианте, обозначает «Страну пурпура». Но кроме пурпура и стекла в Ханаане имелся еще один ценнейший стратегический ресурс, на который очень быстро обратили внимание домовитые филистимляне, начавшие смешиваться с местным семитским населением.

Ливанский кедр.

* * *

Вряд ли когда-нибудь в мировой истории обычное хвойное дерево сыграло столь значительную роль в судьбе сразу нескольких цивилизаций. Первыми ценность ливанского кедра осознали египтяне еще в додинастический период, следы кедровой древесины встречаются в древнейших захоронениях Египта. Споров нет, долина Нила изобильна и богата, но здесь нет деревьев — лес отсутствует вдоль северного побережья Африки до самого Туниса, на Синае, в каменистой Палестине . И только у подножия Ливанских гор простирались огромные по площади кедровые рощи, увы, почти истребленные человеком за минувшие тысячелетия.

Ценность кедра для Египта, в чью сферу влияния долгое время входили Палестина и Левант, сложно преуменьшить. Древесина для постройки кораблей, храмов и погребальных лодей. Смола, используемая в технологиях бальзамирования и качестве благовоний. За кедром снаряжались экспедиции совершенно эпических масштабов — фараон Снорфу из IV династии Древнего царства в конце 2700-х годов до н.э. отправляет на север флот из сорока кораблей с экипажами общим числом в три-четыре тысячи человек. Цель — доставить кедровые бревна для строительства дворца и смолу для ритуальных целей: некое подобие бухгалтерского отчета об этом предприятии выбито на т.н. Палермском камне, базальтовом обломке с фрагментами летописей Древнего царства Египтяне познакомили обитателей Ханаана, вполне спокойно принявших протекторат со стороны фараонов, с кораблестроением и кораблевождением, однако на протяжении очень долгого времени никакого существенного прогресса в этой области знаний и техники не наблюдалось. Корабли фараона Снорфу представляли из себя большущие четырехугольные баржи сделанные из коротких досок (материалом служила в основном Acacia tortilis, акация крученая, в изобилии произраставшая в Нижнем Египте) с плоским дном, предназначенные прежде всего для плаваний по спокойному Нилу. Выход в море для них был рискованным приключением с совершенно неочевидными финалом

Египтяне в принципе недолюбливали море — они частично переняли у ханаанеев культ повелителя морской стихии Яма (Йамму), в египетской интерпретации представлявшего собой довольно отталкивающего персонажа: алчного, ненасытного и буйного. Соответственно, и взаимодействовать с Ямом следовало с большой осторожностью.

Никаких переходов ночью — перед закатом обязательно встать на стоянку. Плавания только ввиду берега, выход в открытое море считался безумно опасным и практиковался в исключительных случаях. При малейшем намеке на усиление ветра — причаливать и пережидать непогоду. В сезон штормов и без того ограниченное морское сообщение прекращалось.

Корабли из акации, да еще не имеющие ни киля ни шпангоутов, с корпусом оплетенным канатами для лучшей остойчивости и надежности, годились только для неторопливых каботажных плаваний на минимальные расстояния. Поход на Кипр уже считался безумной авантюрой, а путешествие в гости к минойцам на Крит и вовсе предприятием самоубийственным.

Финикийцы-ханаанеи были весьма талантливым народом, быстро перенимавшим у соседей любые новшества, но до определенного времени финикийская торговля была увязана на сухопутные караванные пути и скучный медлительный каботаж между побережьем Ханаана и дельтой Переворот совершается после появления филистимлян. У них есть технология изготовления килевых кораблей, у ханаанеев в наличии ценные ремесленные товары и кедровый лес, будто бы нарочно созданный для строительства судов предназначенных к дальним морским переходам.

Имя финикийца, в чью светлую голову пришла без преувеличений гениальная идея о выкупе или срочном заимствовании у филистимлян кораблестроительных «патентов» нам неизвестно, но этот шаг вызвал поистине глобальные последствия, аукающиеся по сей день — от развития морской навигации, до приоритета римско-античного (а вовсе не финикийского) искусства в истории Европы.

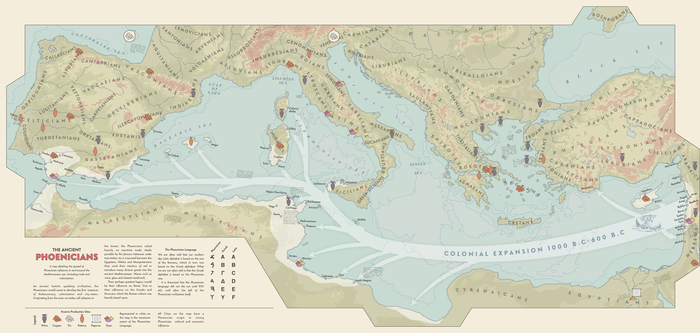

Впрочем, резкому возвышению Финикии и созданию «морской империи» способствовали еще несколько глобальных факторов. Каким бы хорошим торговцем и искусным мастером ты не был, наличие сильных и агрессивных конкурентов может загубить весь бизнес. Финикийцам повезло. На фоне Катастрофы Бронзового века и гибели городов Микенской цивилизации греческая морская торговля обрушилась за считанные десятилетия, а ведь прежде она была исключительно обширна и активна.

Египет, бывший покровитель и протектор Финикии, после нападения «народов моря», вступил в период длительного упадка и стагнации — некогда великое государство распалось на две части, северную и южную; в последней верховодили жрецы из Фив, в северной сохранилась власть фараонов с центром в городе Танис. Города Финикии освободились от политической зависимости — египтянам было не до них, свои бы проблемы решить.

Наконец, практически все крупные державы Бронзового века перестали существовать, уступив место городам-государствам или небольшим царствам основанным по национальному признаку (Израиль, арамейские Бит-Адини или Самаль, филистимские полисы итд). Возможных конкурентов и соперников стало больше, однако они были слабы и разобщены, на чем можно сыграть — что финикийцы и сделали, при этом сами не создав централизованного единого государства. Зачем такие сложности?

Государство — это прежде всего очень дорого и сопряжено с массой самых вопиющих неудобств: содержание госаппарата, правители-самодуры, чиновничья волокита, бюрократические издержки — да посмотрите хоть на соседний Египет! Вполне достаточно номинального царя, являющегося фигурой с представительскими функциями, и совета богатых купцов, решающих экономические вопросы!

Начав длительные и дальние вылазки на запад, особенно в те края, где государственная организация или отсутствовала исходно, или коллапсировала после Катастрофы Бронзового века, они открыли для себя новую статью дохода — похищение людей и работорговлю.

Эпоха массового применения невольничьего труда (подобно римским латифундиям или рудникам) с продажей рабов десятками тысяч наступит много столетий спустя, живой товар был не так чтобы совсем штучным, но нечасто встречающимся, а потому весьма ценным.

Геродот в своей «Истории» подробно расписывает злодейское похищение Ио, дочь Аргосского царя —

«...когда почти все товары уже были распроданы, на берег моря среди многих других

женщин пришла и царская дочь. Ее имя было Ио, дочь Инаха; так же называют ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и покупали наиболее приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному знаку набросились на женщин. Большая часть женщин, впрочем, спаслась бегством, Ио же с несколькими другими они успели захватить. Финикияне втащили женщин на корабль и затем спешно отплыли в Египет».

Опять же, у нас нет оснований Геродоту не верить, поскольку это похищение (финикийцы исходно могли не знать, что в качестве добычи им досталась царская дочь) спровоцировало длительный конфликт между эллинами и морскими торговцами, закончившийся тем, что греки в отместку украли дочь царя Тира Европу — впоследствии эта история трансформировалась в миф о похищении Европы Зевсом, обернувшимся быком. Древние авторы достаточно часто обращаются к тематике «финикийских похищений», из чего можно сделать вывод, что порочная практика в те времена стала общераспространенной — по Гомеру едва избежал продажи в рабство сам Одиссей, а раб Одиссея Эвмей в свою очередь был сыном царя острова Сирос Ктесия, и тоже оказался в детстве похищенным злокозненными финикиянами.

Работорговля подразумевает и пиратство, каковым финикийцы занимались с немалым размахом. Однако здесь есть тонкий нюанс — пиратство тогда не считалось чем-то зазорным или преступным, отношение к этому романтическому ремеслу до эпохи Рима оставалось философским: дело-то в сущности житейское, законная добыча на морях совершенно аналогична трофеям взятым в бою на суше В морском разбое замечены практически все знаменитые герои античной мифологии — герои, заметим, положительные, вызывающие у читателя симпатию: Геракл, Язон, Одиссей, Алфемен.

Ненадолго перенесемся в далекое будущее, а именно в Византию времен Юстиниана где был составлен юридический кодекс именуемый «Corpus iuris civilis» (530-533 гг. н.э.), общий свод законов и извлечений из трудов античных юристов. В части XLVII «Дигестов» мы видим отрывок, приписываемый древнегреческому законодателю Солону, жившему за тысячу лет до правления Юстиниана — возможно, что исходный вариант Солона позднее дополнялся, это видно по некоторым анахронизмам, например «демам», которых при Солоне еще не было. В любом случае запись была создана не позднее конца IV века до н.э.

Касается отрывок внутренних соглашений между различными корпорациями и объединениями наподобие дема (территориальный округ), фратрии (граждане, связанные между собой родством) или сисситий (сотрапезников):

«...Если дем, или член фратрии, или совместно совершающие священные обряды, или моряки, или члены сисситии, или совместно хоронящие (в складчину), или совместно исполняющие культ, или отправляющиеся за добычей или ради торговли заключат между собой о чем-то соглашение, то быть посему, если законы общественные сего не запрещают».

Нас интересуют слова выделенные жирным. «Моряки, или отправляющиеся за добычей или ради торговли» — все они напрямую относятся к мореплаванию. Данный закон совершенно не разделяет моряков, пиратов и торговцев-купцов. Вероятно потому, что все три ремесла были очень близки, а один и тот же человек мог выступать в любой из трех ролей, все зависит от обстоятельств. Больше того, «отправляющиеся за добычей», сиречь пираты, без малейших колебаний вносятся в законодательный акт — это совершенно нормально и не вызывает у современников ни малейших иллюзий, споров или возражений. Ремесло не хуже других.

Приведем еще одну показательную цитату:

«Афинские законы утверждали Общество пиратов и регламентировали его деятельность — помощь во время войны, охрана торговли и побережья и т.д. Периодически возникали целые государства, занимавшиеся пиратством. Поликрат Самосский, тиран острова Самос (537 — 522 г до н. э.) вел в широких размерах морской разбой и грабил острова и побережья. Он организовал первый известный в истории морской рэкет: греки и финикийцы платили ему, чтобы обезопасить свои суда и грузы от нападений и грабежа, а моряков от смерти. Доход от пиратства был так велик, что Поликрат построил на острове Самос дворец, считавшийся одним из чудес света той эпохи. Несмотря на то, что в его эпоху морской разбой был частью политики и торговли Поликрат отличался такой алчностью и занимался пиратством в столь крупных масштабах, что вошел в историю как самый прославленный пират античности. В 522 году до н. э. персидский царь Оройтес обманом заманил Поликрата в Магнесию под предлогом заключения договора о ненападении, где захватил и распял его. Однако после смерти диктатора Самоса пиратство в Эгейском море только усилилось и, с переменным успехом, существовало на протяжении всех древних веков» .

Всё вышеизложенное в полной мере относилось и к финикийцам. А если речь идет о ремесле, профессиональном занятии, то значит должны существовать центры поддержки и обеспечения со складами для хранения нажитого непосильным трудом, стационарными и защищенными базами для создания и ремонта средств производства — кораблей и оружия, да и просто тихие гавани, где можно передохнуть от тяжких будней скромного средиземноморского пирата.

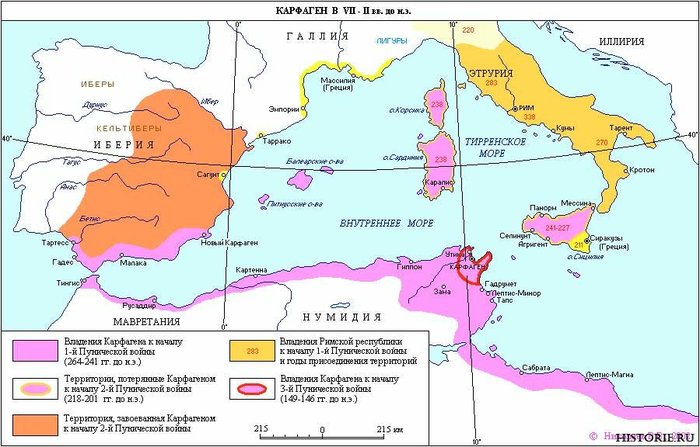

Вновь встает вопрос колоний — вспомним давно основанные фактории по добыче пурпурных ракушек. У финикийцев существовало одно принципиальное отличие от иных колонизаторов, греков, а впоследствии римлян. Они не стремились расширять зону своего влияния вглубь материка и захватывать обширные территории.

Во-первых, такие предприятия связаны с большими расходами: вторжение подразумевает армию, которую надо кормить-поить и снабжать всем необходимым. Ой вей, разорение

Во-вторых людских ресурсов для завоевательных авантюр на суше в полисах Финикии попросту не хватало: много ли населения в нескольких городах метрополии? Доверять же наемникам можно лишь на очень короткий срок, «солдаты удачи» не станут годами сидеть в захолустном гарнизоне на захваченной земле! И, наконец, вполне хватает укрепленного поселения с удобной бухтой на побережье: остальное сделает экономика — то есть золото и ценный товар.

Никакой сухопутный правитель в здравом уме и трезвой памяти не станет конфликтовать с людьми, приносящими его стране исправный доход и торгующими престижными редкостями — от пурпурных тканей до слоновой кости, рабов и удивительных по своей красоте украшений! Особенно в условиях всеобщего упадка ремесла и культуры, случившихся после «Бронзового коллапса» — как мы помним, из супердержав той эпохи уцелел только Египет, однако он замкнулся сам на себя, забыв о внешней экспансии или попытках восстановить политическое влияние в окрестных землях.

Средиземное море начала опутывать густая сеть торговых трасс, какой позавидовали бы ушедшие в небытие микенцы, некогда настоящие цари моря. Финикийская стратегия оказалась невероятно проста, а потому эффективна — максимум прибыли при минимальных затратах и полном отсутствии конкурентов