Гора Катышер (Конжаковский горный массив, Свердловская область)

Куда поехать на Урале? Предлагаем отправиться в поход на гору Катышер (Северный Урал), в край глухой тайги и тундры, горных рек, величественных хребтов и скал.

Высота горы Катышер 912 м, в хорошую погоду с вершины открывается великолепный вид на Острую Косьву, Конжаковский камень, Косьвинский Камень.

Подъём на вершину достаточно прост. На нижних склонах осенью можно насобирать грибов и черники! В этих местах красивая природа и круглый год там живописно!

Гора Катышер

Восхождение на гору Катышер (Свердловская область, муниципальный округ Карпинск) доступно людям разного возраста, маршрут проходим и зимой.

К этой горной вершине можно добраться на снегоходе зимой и на автомобиле в теплое время года.

Довольно лёгкий подъём, доступный каждому, в сочетании с коротким расстоянием до вершины, делает эту гору настоящим подарком для любителей походов выходного дня.

С высоты горы Катышер открывается захватывающий вид на величественные уральские горы вокруг. Это идеальная достопримечательность для активного туризма, здесь каждый шаг вознаграждается потрясающими видами и ощущением гармонии с природой.

С вершины горы Катышер, свободной от лесов, открываются панорамы на могучие горы — соседние гиганты Северного Урала: Конжаковский Камень и Косьвинский Камень.

Интересный факт: в этих местах Северного Урала есть река с названием Катышер, ранее существовала деревня, а сейчас есть одноименное урочище.

Река Катышер

Река Катышер берёт начало с южных склонов горы Конжаковский Камень. На языке коми «шор» означает «ручей».

В верхнем течении река носит название Северный Катышер и протекает в долине. В среднем течении река разветвляется на протоки, ее правый берег крутой, левый — пологий и доступный. В нижнем течении ширина реки достигает 7 м, глубина — 0,6 м. Катышер пересекает автомобильную дорогу Карпинск – Кытлым на 55-м км и впадает в реку Лобва в урочище Катышер.

Урочище Верхний Катышер

Урочище Верхний Катышер — это зарастающий молодым лесом пустырь на правом берегу ручья, где некогда находился поселок Катышер. Поселок стал нежилым в середине ХХ века.

Карта

Координаты: 59.553371, 59.096805

Как добраться

Путешествие на гору Катышер туристы чаще всего начинают от Карпинска. Приблизительное расстояние от Карпинска до горы Катышер — 65 км.

Как добраться до Карпинска? Из Екатеринбурга едем на машине по Серовскому тракту. Расстояние Екатеринбург — Карпинск — 390 км.

Добраться до Карпинска туристы могут и на общественном транспорте: например, рейсовый автобус Екатеринбург — Карпинск отправляется ежедневно, время в пути — от 8 часов. Рейсы несколько раз в день — проверьте расписание на автовокзалах. Время в пути — около 8–9 часов.

Природные достопримечательности в окрестностях Карпинска

Конжаковский горный массив

Конжаковский горный массив – россыпь горных образований в Свердловской области. Путешественники могут совершить восхождение на Конжаковский камень, Серебрянский камень, а также пики: Трапеция (1253 метра), Южный Иов (1311 метра), Северный Иов (1263 метра), Тылайский Камень (1471 метра), Острая Косьва (1403 метра).

Тринадцатый профиль. Год 1999, Северный Урал

Я, в общем-то, не суеверен. Да и сложно верить в каких-то там чёрных кошек или тёток с пустыми вёдрами в то время, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра, а роботы развозят заказы или торгуют в магазинах. Я даже пятачок под пятку не подкладывал, когда на экзамены ходил! Ну хотя бы потому что если уж подготовился, то пятачок вроде как и не нужен вовсе, а если нет, то хоть весь пятаками с головы до ног увешайся – всё равно не поможет. Но иной раз случается такое, что впору поверить во всякие народные приметы…

В самом конце 90-х годов я трудился геофизиком в Мойвинской геологосъёмочной партии «Геокарты-Пермь». Занимались мы геологическим доизучением Кваркушской площади, а точнее – строили геологическую карту этой самой площади в масштабе 1:200000 (это когда в 1 см карты – 2 км площади). Изначально предполагалось, что наша работа будет проходить в архивах с редкими выездами в поле, для кое-каких проверок и увязок, а по факту оказалось, что работы нам предстояло провести просто немеряно. Особенно геофизики.

Что же такое «геологическое доизучение площади»? Представьте, что есть здоровенная площадь на севере Пермского края. Много лет там проводились самые разные работы: поисковые, съёмочные и даже аэрогеофизическая съёмка. В итоге получилось большое лоскутное одеяло с нестыковками, с разным масштабом и уровнем работ. И вот всё это безобразие нам нужно было не просто сшить в одно целое, но ещё и увязать с соседними картами в единое целое. Ну и впервые в то время зашёл разговор о составлении компьютерной модели, а это и мегабайты баз данных по всем проведённым там работам, и оцифровка самой карты, и подготовка её к печати… Работы нам, в общем, хватило на 5 лет с лишним. Но что-то я отвлёкся.

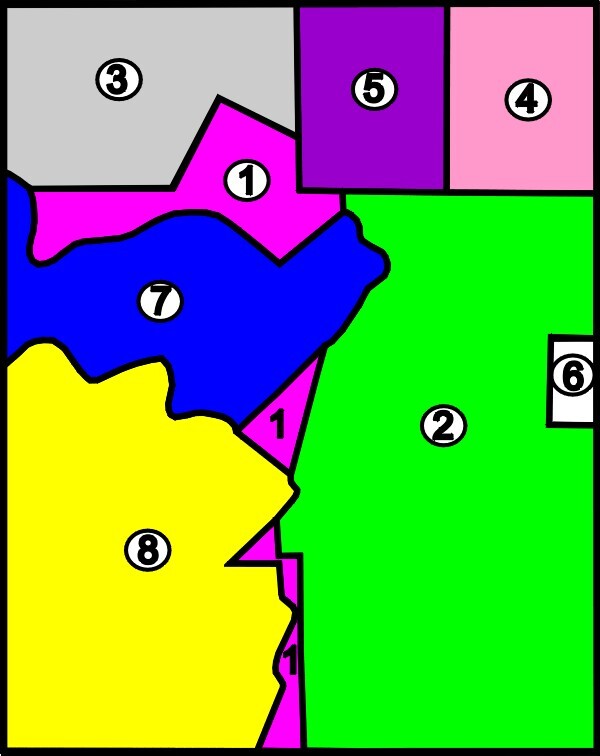

Вот так это лоскутное одеяло и выглядело изначально: в основном, это аэромагнитные работы конца 50-х начала 60-х годов даже не связанные друг с другом. Вот в жёлто-сине-розовой части мне и довелось делать геофизику.

Так вот. С геофизикой, особенно в западной части площади был полный швах: предшественники геофизику не любили, а геологическая съёмка без неё в условиях Уральской тайги – практически деньги на ветер. Сложно связать редкие точки выходов горных пород в единое целое без данных той же электроразведки или магнитки. Так что прошлось покрывать всю западную часть геофизическими профилями. Естественно, шли они под порядковыми номерами и вот в самом конце сезона 1999 года мы добрались до геофизического профиля № 13.

Работа на любом профиле начинается с прорубки, расчистки и разметки этого самого профиля. В начале сезона я и сам выходил на эту рубку, чтобы всё объяснить и показать новичкам в бригаде, ну а к концу сезона рабочие и без меня хорошо справлялись с этой работой. Благо, к тому сезону в бригаде уже оформилось ядро из старых работяг, на которых я мог положиться. Мужики, естественно, успели похохмить по поводу несчастливого номера профиля, но были вооружены топорами, компасами, мерным шнуром и отправлены на работу.

Моя бригада на тропе войны: Вася, всегда всё знающий лучше всех Юра Новиков и Серёга Кудрявцев в красной кепке. Только Константин Константинович за кадром остался - ну он вообще не любитель фотосъёмок был.

И всё же профиль оказался с заковыркой. В первый же день они сломали топор. В общем-то дело это нехитрое: неудачно ударил или решил использовать топорище вместо рычага – вот оно и не выдерживает. Ну бывает такое! Раз в сезон. Но на следующий день был сломан уже второй топор. Мужики сослались на несчастливое число, на что пришлось пообещать, что если поломки не прекратятся, то рубить профиль они будут колунами: их то точно не поломают. Нет, у меня, как у настоящего хомяка, сушилась пара заготовок для топорищ, но два топорища за два дня – это уже явный перебор!

После моего обещания топоры больше не ломались, так что через пару дней профиль был подготовлен и настала пора для моего любимого геофизического метода – электроразведки ВЭЗ (вертикального электрического зондирования).

Суть этого метода предельно простая: рабочие расходятся из центра установки и тянут за собой провода с длинными железными штырями – электродами. Через определённые расстояния они втыкают электроды в землю, а я пускаю по проводам ток и ловлю прибором прошедший через толщу земли сигнал. По результатам зондирования всегда можно довольно точно сказать, что находится у нас под ногами до глубины этак метров 500. Просто, надёжно, элегантно.

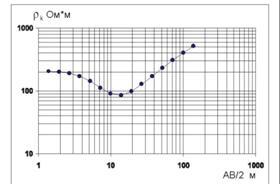

А вот так, примерно выглядит результат зондирования на одном пикете - кривая ВЭЗ. По этой кривой, например, можно сказать, что глубина рыхлых отложений в этом месте больше 10 метров. Неплохо для какого-нибудь россыпного месторождения )))

Единственный минус этого метода – большое количество железа, которое всё время приходится тащить на себе: все эти катушки с проводами, аппаратура, батарея, стульчик оператора… Примерно как в том старом анекдоте про мужика с понтовыми часами и двумя чемоданами с батареями. Сейчас, конечно, всё компактнее и легче стало.

Вот, собственно говоря, так и выглядит наша установка. Две катушки с электродами (на одной из них я и сижу), пара стульчиков для оператора и вычислителя, прибор и батарея. Ну и я по центру - куда уж без меня-то )))

Работу решили начать с самого дальнего конца профиля, поскольку находился он примерно в 9 км от лагеря: 3 километра от лагеря по дороге и 6 км по самому профилю до его начала. Таскаться на такое расстояние каждый день глупо, поэтому дальний конец решили отрабатывать с выбросом, т.е. с романтичной ночёвкой в лесу под ёлочкой у костра. Так, конечно, не очень-то удобно, да и холодно бывает ночевать в лесу в конце сентября, зато какой стимул побыстрее отработать дальний участок!

А профиль нам достался прямо скажем гадостный и полностью оправдывающий свой несчастливый номер. Первые 4 километра от дороги были сплошными вырубками, и были они просто ужасными: плохо очищенными, с завалами из спиленных и брошенных деревьев, с кучами гнилых ветвей, оставшихся от разделки деревьев да ещё и густо заросшие иван-чаем и крапивой. Ходить в таких местах очень сложно, поскольку под ногами в густой траве ничего не видно, а там сам черт ногу сломит! А ведь нам предстояло там ещё и работать. Ну что же, назвался геофизиком – полезай в выруб!

В общем, подхватили мы всё своё железо и отправились на дальний конец профиля, где организовали небольшой лагерь: смастерили навес из жердей и куска полиэтилена, да накидали под него елового лапника. Чтобы мягче и теплее спалось. Ага, щас!

Лагерь мы поставили на самой границе выруба, за которой начинался настоящий, не тронутый человеком, как мне тогда показалось, лес. Вековые ели, огромные пихты: работать в таком лесу – одно удовольствие. Отдохнув в лагере после дальнего перехода, наша бригада пошла к нулевому пикету, с которого и начинался наш профиль. По пути туда я всё никак не мог нарадоваться чистому лесу, как вдруг заметил что лес стал уже совсем ухоженным. Настолько, что мне начало казаться, что деревья вокруг растут ровными рядами. Я притормозил и осмотрелся: деревья действительно были высажены, да не просто какие-нибудь ёлки, а самые настоящие липы! А они на Северном Урале встречаются примерно так же часто, как и финиковые пальмы. Деревья стояли ровными широкими аллеями и судя по размерам, высажены они были не меньше ста лет назад, ещё в царские времена. До сих пор жалею, что не прошёлся я по той липовой аллее. Что бы увидел в конце аллеи? Но время нас поджимало и разгуливать было совершенно некогда.

Самое интересное, что ни на одной карте я не нашёл никакого упоминания о жилых местах в том краю, а карт я пересмотрел много: и новых и старинных. Но ведь липы просто так никто садить не стал бы, просто потому что нужно было тащить откуда-то саженцы и ухаживать за ними, чтобы не перемёрзли они в первую же зиму. Значит и жильё где-то неподалёку должно было когда-то быть! Но где?

Мы начали работу и практически сходу порвали провод на катушке. Ну а что вы хотели? Конец сезона, провода и те уже не выдерживают нагрузки. Отремонтировал, работаем дальше. Порвали приёмную линию. Отремонтировал. Отпал электрод. Да, блин горелый, 13-й профиль!

Закончив очередную точку, я отослал мужиков на следующий пикет, а сам решил побыть немножко в раздумьях на лоне природы, благо совсем неподалёку от точки росли вполне подходящие для уединения кустики. Обдумав всё что можно, я вышел из-за куста на профиль… и не нашёл его! Ну вот нет его и всё тут!! Прошёл метров 50 – нет профиля. Развернулся, вернулся обратно – всё равно его нет! Пропал! Орать рабочим, что я заблудился, было даже как-то обидно – лес такой чистый, что заблудиться в нём вроде бы совсем нереально. Так что я начал ходить челноком туда-сюда в надежде на то, что рано или поздно наткнусь на свой профиль. Раз, наверное, на шестой своего челночного бега я наконец-то наткнулся на зарубки на дереве. Нашёл! Правда, вышел на профиль уже не позади рабочих, а впереди.

– Слышь, Иваныч! А ты чё вокруг нас кругами бегал? – спросил меня Юра Новиков, один из старожилов моей бригады. – Сидим ждём, смотрим Иваныч мимо нас прошёл и вправо ушёл, потом влево сбегал, потом опять вправо… Заблудился, что ли?

– Местность изучал, - буркнул я, садясь на свой операторский стульчик. Рассказывать что заблудился как-то совсем не хотелось. Есть у меня лёгкое подозрение, что рабочие не очень-то поверили в это объяснение, больно уж рожи у них были улыбающиеся. Ох уж мне этот тринадцатый профиль!

В общем, за два дня мы всё же умудрились отработать дальний конец профиля, хотя он, казалось, решил поиздеваться над нами по полной программе: провода рвались с регулярностью раз в полтора-два часа, обрывались электроды. А в конце второго дня зарядил мелкий противный дождь, отсырел прибор и начал нещадно бить меня током. Пора было возвращаться на базу.

Аппаратура сохнет, а Муська, котёнок привезённый студентами, старательно пытается его уронить. Скрин из видео, поэтому качество так себе.

Возле тента разгорелись нешуточные страсти: часть рабочих во главе с Юрой Новиковым собралась идти на базу несмотря на дождь и начинающиеся сумерки, а мы с Константином Константиновичем предлагали ещё раз переночевать на выбросе, а в лагерь идти уже утром. Нам с Костей уже не раз приходилось ночевать в лесу, так что мы нисколько не переживали на этот счёт, но наши новички Вася с Серёгой поддержали Юру. Удерживать я их не стал, всё же не дети малые, но сам остался на ночёвку.

Дождь лил всю ночь и затих только под утро. Выпив напоследок чайку, мы свернули остатки лагеря и тоже отправились на базу. Пришли мы туда вовремя – к самому завтраку. Повариха встретила нас радостным криком:

– Пришли! А ваши-то только час назад притащились, всю ночь по лесу шарахались. Сейчас отсыпаются.

В общем, не рассчитав того, что придётся 4 километра идти по вырубке, ушедшие парни не успели выйти с профиля до темноты. А впотьмах они «слетали» с профиля, потом снова его находили, снова теряли, промокли насквозь, набили шишек и насадили царапин. Так что на базу вышли в очень потрёпанном виде, а потом ещё целый день отсыпались после ночных похождений. А потом было четыре километра работы на вырубке, которые вымотали нас так, что казалось, будто дурацкий тринадцатый профиль уже никогда не закончится. Но всё-таки мы сумели его отработать! Почти…

Предпоследняя точка на профиле расположилась неподалёку от древней речной террасы. Метрах в пятидесяти от пикета земля вспучивалась резкой ступенькой, скрывавшей от нас всё, что происходило впереди. Странное место, мрачное и замшелое. Ну да нам не привыкать работать в странных местах. Я включил свой горячо любимый автокомпенсатор электроразведочный АЭ-72 и скомандовал «Вперёд!» Пара рабочих, подхватив электроды, стала расходиться в разные стороны от пикета, время от времени по команде второй пары, следящей за метками на проводах, останавливаясь и вонзая электроды в землю. Запели свою ржавую песню катушки и вскоре Константин Константинович, идущий вперед по профилю, скрылся за бугром террасы. Примерно через полчаса (а столько времени обычно уходит на одну точку) катушки с проводом размотались на свои положенные 500 метров; я снял последний замер, выключил прибор и скомандовал:

– Переходим!

Серёга Кудрявцев, потягиваясь, встал с сиденья, на которой была закреплена катушка: работяги их называли железными конями, штука, хоть и громоздкая, зато удобная: можно и сидеть и катушку крутить – всяко удобнее, чем таскать такую катушку на шее. И тут Неожиданно «конь» подпрыгнул, рванул вперёд и исчез за бугром. Наступила немая сцена…

– Иваныч, а что это было? – почему-то шёпотом спросил Серёга.

Вот бы знать! На такой рывок ни у одного рабочего сил бы не хватило – слишком тяжело на 500 метров даже провод тащить, а уж про то, чтобы его дёрнуть так, чтобы катушка улетала – тут и говорить не о чем. Больше всего это напоминало встречу катушки с машиной если бы не одно но: единственной машиной, которая здесь ездила, был Зил-130, который забросил нас сюда летом да ещё раз приезжал в начале осени с продуктами. А других машин здесь лет 30, а то и 40 не было. Со времён заброшенной зэковской зоны, на которую мы случайно наткнулись во время работы.

Подниматься на бугор за катушкой было действительно страшно, я же не знал, ЧТО меня там ожидает. Но делать нечего: всё же я начальник, не стоит свою трусость рабочим показывать. Поднялся на бугор и увидел катушку, застрявшую в ветвях здоровенной ёлки. Кое-как вытащив её оттуда (это какой же был рывок, что она так крепко застряла?!), я пошёл по проводу разыскивать Константина Константиновича. Хорошо, если он в момент рывка за провода не держался, а если держался? Оно, конечно, по технике безопасности не положено, но мало ли что.

На моё счастье Костя сам вышел мне навстречу. Живой и здоровый, что нельзя было сказать об электродах, которые он держал в руках. Толстые стальные стержни были напрочь оборваны от провода и загнуты в тугую дугу.

– Константин Константиныч! Что у тебя тут за битва произошла? – спросил я работягу, разглядывая загнутые электроды.

– Да лось со всей дури в провода влетел. Запутался в них да как дёрнул - у меня электроды метров на десять в воздух улетели!

Установка была разбита напрочь, так что ни о каком продолжении работы разговоров уже не было. Свернув работу, мы вернулись в лагерь. Так совершенно неожиданно и закончился полевой сезон 1999 года.

И хоть не верю я во всякие приметы и суеверия, но иной раз нет-нет да и вспомню этот странный 13-й профиль.

P.S. Когда-то я уже писал про этот профиль, но без особых подробностей, сейчас всё переписал полностью, надеюсь интересно получилось. А вообще - пишите, комментируйте, критикуйте. Общаться с вами всегда интересно!

Работа мечты в тундре Полярного Урала

Надо ухаживать за стадом отбитых овцебыков, постоянно что-то чинить и встречать редких туристов. Так два месяца. Потом домой — до следующей вахты.

На Ямале есть самый большой в мире питомник овцебыков. И там работает замечательный человек — Лазарь Михайлович.

Лазарь Михайлович увидел, что я собираюсь снимать с ним интервью, и в ужасе бросился выдёргивать листы из откидного календаря. Апрель, май, июнь и июль уже валялись на столе, когда я спросила зачем. Лазарь заботливо разложил листы с фотографиями куропаток и песцов на потёртом столе, как скатерть, и сказал: так красивее для кадра.

Собрать толпу вот этих рогатых шкафов и отвести их домой — почти обычный рабочий день Лазаря.

Он инспектор природного парка на Ямале. Работа — полная дичь в самом прямом смысле. Но так трепетно, как Лазарь, её не смог бы делать, наверное, никто.

Кроме овцебыков, есть и другая живность. Вот Лазарь пытается в чём-то убедить вредного Орлика.

Инспектору на воспитание досталось целое стадо северных коней с утеплителем.

А вот он учит меня кормить лошадей морковкой, а не пальцами.

За кадром обеда ждет як Яшка:

И, возможно, в это время где-то в паре километров отсюда стадо полудиких овцебыков нашло лазейку в заборе и уходит в тундру. И тогда Лазарю придётся идти за ними в командировку.

Это не единственная проблема на работе. Бывает, оленю с какого-то из соседних стойбищ сплохеет, и Лазаря зовут лечить. Кто ещё сделает искусственное дыхание оленёнку?

А ещё надо ходить на речку за водой льдом, гонять медведя (опять), чинить электричество в крохотном балке и вообще несколько месяцев жить вот так без магазинов и связи.

В городе Лазаря ждёт семья. Вахта закончится, и он вернётся домой на месяц-другой. А в это время уже другая семья — рогатых и пушистых — будет ждать хозяина в тундре.

Очередная история про то, что "суровые северные мужики" очень часто оказываются самыми милыми людьми на свете.

Хотели бы бросить все и устроиться на такую работу?)

UPD:

Оригинал поста у меня в Оленегонке

Маньпупунёр — древние столбы выветривания в Коми

Плато с огромными скальными останцами расположено на Северном Урале, в Республике Коми. На расстоянии более 100 км нет населённых пунктов, ближайший город — Ухта, находится примерно в 300 км. Добраться сюда можно пешком, зимой — на лыжах или снегоходах, а на самом плато расположена вертолётная площадка.

200-250 млн лет назад на месте каменных столбов были горные вершины, но за миллионы лет ветер, дожди и перепады температуры превратили их в 7 отдельно стоящих останцев высотой от 30 до 42 метров — если сравнивать с домом, получается примерно 10-14 этажей. В результате выветривания неустойчивая порода разрушилась и осталось только более твёрдое основание. Форма и расположение скал получились очень причудливыми — один столб стоит отдельно, остальные — группой возле обрыва. У каждой скалы свои очертания, причём разные, в зависимости от угла обзора. Название Маньпупунёр переводится с языка манси, коренных жителей этой местности, как «малая гора идолов».

История каменных останцев началась во время формирования Уральских гор. Миллионы лет горные цепи подвергались эрозии и выветриванию — все мягкие породы были вымыты и выветрены, а на месте горных вершин постепенно остались только высокие каменные скалы.

Плато относится к Печоро-Илычскому заповеднику и охраняется ЮНЕСКО в рамках территории «Девственные леса Коми». Это первый российский природный объект, включённый в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В 2008 году Маньпупунёр признали одним из семи чудес России — в одном списке с озером Байкал, Эльбрусом и долиной гейзеров на Камчатке. Так горы стали известны всему миру и появилось множество желающих увидеть огромные каменные останцы в живую.

Высота столбов достигает 42 метров.

Останцы иногда называют мансийскими болванами — в переводе с языка коми, «болван» значит идол.

Столбы находятся в заповеднике, поэтому посещение строго регламентировано. Для посещения нужен пропуск, а туристические маршруты проходят по специальным тропам и трассам. На сайте заповедника есть подробная инструкция, как должны себя вести туристы на памятнике природы.

В геологии останцами называют изолированные массивы горной породы, которые сохраняются после разрушения неустойчивой части. Первый тип — денудационные останцы, которые состоят из пород, устойчивых к выветриванию и другим воздействиям. Второй — останцы-свидетели (столовые горы), которые остаются при разрушении плато. Третий — останцы обтекания, которые формируются реками.

У местных жителей есть несколько легенд, связанных с Маньпупунёром. Большая часть из них — о великанах, которые приходили за прекрасной царевной или собирались поработить местных жителей, но окаменели и навсегда остались на плато.

Столбы выветривания появлялись в советском фильме «Тайна золотой горы», а в 2024 году здесь начали снимать сериал «Никто не знает про Маньпупунёр».

В традиционной культуре местных жителей подниматься на эту гору считается кощунством, но побывать на Маньпупунёре можно — в рамках туристической группы. Маршруты смешанные — на автомобилях, по воде, пешком, зимой — на лыжах или снегоходах. Есть также вертолётные туры. Обычно путешествия начинаются в Ухте, пешие маршруты иногда проходят через перевал Дятлова.

Маньпупунёр — труднодоступное чудо России

Маньпупунёр — одно из чудес России. Добраться сюда очень тяжело: либо на вертолёте, либо несколько дней по тайге — летом по реке, зимой на снегоходах. Мне повезло побывать в этом фантастическом месте.

Эти каменные столбы на Северном Урале образовались в результате выветривания и сейчас являются визитной карточкой республики Коми. Высота от 30 до 42 метров — как 14-этажный дом.

Возвышающиеся над плоским плато останцы выглядят завораживающе. А если представить, что им 200 миллионов лет, то чувствуешь себя попавшим куда-то в другой мир. Когда-то, когда Уральские горы были выше и моложе, они были частью скалы. Затем за миллионы лет более мягкие породы вокруг разрушились, а более прочные остались в виде гигантских каменных изваяний.

Место действительно фантастическое. Представьте, вы стоите на высоком плоском плато с причудливыми каменными фигурами, а вокруг во все стороны до горизонта лишь горы, предгорья и бескрайняя тайга. Эта природная территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Девственные леса Коми». Плато Маньпупунёр словно остров посреди бесконечного океана таёжных лесов.

Мань-Пупу-нёр переводится с манси как «малая гора идолов». У манси эти столбы считались священными, подниматься к ним можно было только шаманам, пройдя специальные обряды. И даже сейчас многие проводники-манси не подходят к столбам близко.

Есть несколько легенд о столбах. Самая распространенная рассказывает о племени сильных и отважных манси. Их вождь Куущай был мудрым правителем, а у него была невероятно красивая дочь Аим. Слухи о красоте Аим расходились по земле, и однажды о прекрасной Аим узнал грозный великан Торев. Он потребовал, чтобы Аим отдали ему в жены, но получил отказ. Тогда Торев собрал своих братьев, тоже великанов, и они напали на поселение, где жили манси. Силы были неравные, был разрушен дворец, манси стали отступать, но на помощь красавице Аим пришел ее брат Пыгрычум, он вытащил свой блестящий щит, и луч солнечного света превратил великанов в камни.

По другой легенде, с великанами, напавшими на манси, сражался очень сильный шаман. Он сумел обратить великанов в камни, но и сам окаменел. Поэтому одна из скал стоит в стороне — это и есть Шаман.

Небольшое лирическо-лингвистическое отступление:

Многие местные жители и сотрудники заповедника часто называют останцы болванами. На языке коми гора называется Болвано-из, то есть «гора идолов». Слово «болван» переводится как «идол». Болванами на Руси называли статуи языческих богов, вырезанные из дерева. Потом это слово стали применять в переносном и оскорбительном значении: болван — это истукан, обрубок бревна, чурбан, неуклюжий, неотесанный, невежественный человек, неуч, который ничего не способен сделать. Вот такое неожиданное открытие.

В 2008 году Маньпупунёр вошел в список «Семь чудес России». Тогда о нем узнали по всей стране. но попасть сюда сложно не только из-за того, что добираться долго, дорого и сложно. Столбы находятся на территории Печоро-Илычского заповедника. Просто так сюда не пройдешь, дикарем проникнуть не получится, это строго запрещено, инспекторы бдят. Нужно записываться заранее. В год здесь бывает всего 1200 человек.

Но даже если вы доберетесь до плато, не факт, что вы увидите столбы. Туманы, ливни, снегопады, пурга здесь бывают очень часто. Две группы, которые приезжали до нас, не смогли полюбоваться этими видами. Нам очень повезло: удалось увидеть останцы в снежных шубах, также стать свидетелями резкой смены погоды. Она тут меняется, как картинка в калейдоскопе. Мы приехали на плато, когда небо было затянуто тучами.

Но затем в какой-то момент времени в них образовалось окно, солнечные лучи озарили останцы. Вокруг же небо продолжало оставаться хмурым, поэтому получились очень контрастные фотографии. Все фотографии на плато сделаны в течение трех часов. Время посещения каждой группой ограничено.

У приезда зимой есть большое преимущество. Так как это территория заповедника, то летом передвигаться можно исключительно по дорожкам, а зимой можно подойти к самим останцам. Впрочем, зимой тут тоже чувствуется, что это заповедник. Недалеко от останцев мы увидели следы животных. Сказали, что заячьи и волчьи.

Следы на снегу

Тут же на плато мы встретили директора Печоро-Илычского заповедника Николая Смирнова. Познакомились, немного пообщались. Потом встретились с ним на обратном пути на кордоне. Очень увлеченный своим делом товарищ и интересный рассказчик. Отдельная благодарность всем сотрудникам заповедника за поддержку в этом путешествии.

Сразу после того, как мы уехали с плато Маньпупунёр, началась пурга. Потом был дождь, ветер и снова пурга. На следующий день, проезжая по соседнему хребту, мы увидели останцы без шуб. Выглядели они уже не так сказочно.

Получается, что нам очень сильно повезло! А, значит, всё это было не зря: тщательная подготовка, ожидание погоды, два часа на УАЗике до последней деревни в цивилизации и оттуда ещё полторы сотни вёрст по тайге. Я в восторге.

Фото на память.

А в моей памяти Маньпупунёр останется величественным, фантастическим и неприступным, пускающим к себе не всех. В снежной шубе и солнечных лучах на фоне грозного хмурого неба.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же в серии «Коми» опубликовано около 10 постов. Маньпупунёр был главной точкой нашей поездки. Да, это одно из самых впечатляющих мест в России, в которых мне довелось побывать. Несмотря на суровые условия путешествие превзошло все мои ожидания, то же могу сказать о моих коллегах.

Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.

Всем спасибо за внимание, плюсы, подписки, адекватные комментарии и поддержку! Сейчас задумываюсь о летнем путешествии в Коми, чтобы посмотреть и поснимать северные деревни, где сохранились старинные традиции коми и русских старообрядцев.